- •Экономическая теория

- •Часть 1

- •Предисловие к третьему изданию

- •Модуль 1

- •Тема 2. Базовые экономические понятия

- •Тема 1. Экономика как наука

- •Основные этапы развития экономической науки

- •Формирование и эволюция современной экономической мысли

- •Основные этапы развитияэкономической науки

- •Особенности экономических воззрений

- •Древний Восток

- •Древняя Греция

- •Древний Рим

- •1.1.2 Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы

- •Физиократы

- •А. Смит

- •Д. Рикардо

- •Марксизм

- •Экономической мысли

- •Неоклассическое направление

- •Англо-американская школа

- •Неоклассическая экономическая теория

- •Кейнсианство

- •Монетаризм

- •Институционализм

- •Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли

- •Научный вклад м.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов

- •Традиции экономико-математической школы в России и ссср

- •Е.Е. Слуцкий

- •Г.А. Фельдман

- •В.В. Новожилов

- •В.С. Немчинов

- •Предмет и методология экономической теории Предмет экономической теории

- •Микроэкономика и макроэкономика

- •Общенаучные методы

- •Функции экономической теории

- •Тема 2. Базовые экономические понятия

- •2.1 Потребности, ресурсы, выбор

- •Экономические ресурсы

- •Альтернативные издержки (альтернативная стоимость)

- •2.2 Экономический кругооборот

- •Экономические агенты

- •Экономический кругооборот

- •2.3 Основные экономические институты

- •Собственность

- •Собственность и хозяйствование

- •2.4 Основные экономические проблемы. Экономические системы общества

- •Экономические системы

- •Модуль 2

- •Тема 3. Спрос, предложение и рынок

- •Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике

- •Тема 3. Спрос, предложение и рынок

- •3.1 Спрос и предложение

- •Наклон линии

- •В общем виде

- •3.2 Равновесие на рынке товара

- •3.3 Эластичность спроса и предложения

- •Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике

- •4.1 Кардиналистский подход к анализу потребительского поведения

- •4.2 Ординалистский подход к анализу потребительского поведения

- •4.2.1 Потребительские предпочтения

- •4.2.2 Бюджетные ограничения

- •4 2.3 Потребительский выбор

- •4.2.4 Эффект изменения цены

- •Модуль 3

- •Тема 6. Производство и издержки

- •Тема 5. Фирма и производство

- •5.1 Экономическая природа фирмы

- •Трансакционные издержки

- •5.2 Гражданский кодекс рф об основных организационных формах предпринимательства

- •Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства

- •Преимущества и недостатки товариществ

- •Преимущества и недостатки акционерных обществ

- •5.3. Производство в экономической теории

- •5.4. Производственная функция в долгосрочном периоде

- •Тема 6. Издержки производства

- •6.1. Экономические издержки производства, их структура и виды

- •6.2 Анализ динамики издержек производства

- •6.3 Выбор факторов производства, минимизирующих издержки

- •Модуль 4

- •Тема 7. Конкуренция и монополия

- •Тема 7. Конкуренция и монополия

- •7.1 Конкуренция: ее сущность, виды и роль в механизме функционирования классического рынка

- •Ценовая и неценовая конкуренция

- •7.2 Рыночные структуры

- •Классификация рыночных структур в экономической теории с точки зрения количества участников торговых сделок рынок классифицируется следующим образом:

- •Совершенная конкуренция

- •Чистая монополия

- •Естественная монополия

- •Барьеры для вступления в отрасль

- •Картель

- •Тайный сговор

- •7.3 Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции Условие получения максимальной прибыли

- •Предельное условие

- •Случай р avc aтc

- •Случай avcp aтc

- •7.4 Поведение фирмы в условиях чистой монополии

- •Кривая предельной выручки

- •Определение оптимального объема выпуска

- •Равновесие в условиях конкуренции и монополии

- •8.2 Рынок труда и заработная плата Труд как фактор производства

- •Спрос на труд

- •Предложение труда Предложение труда исходит либо от отдельного работника, не являющегося членом профсоюзов, либо от работников, входящих в профсоюз.

- •Профсоюзы на рынке труда

- •8.3 Рынок капитала. Дисконтирование

- •8.4 Рынок и рентные отношения

- •Дифференциальная земельная рента

- •Содержание

- •Тема 1. Экономика как наука Основные этапы развития экономической науки ……………………………………………..……………….. 5

- •Формирование и эволюция современной экономической мысли ……. 11

- •Тема 2. Базовые экономические понятия …………………………………. 28

- •Тема 3. Спрос, предложение и рынок …………………………………………. 43

- •Тема 4. Поведение потребителя в рыночной экономике …………... 60

- •Тема 6. Издержки производства ………………………………………………… 103

- •Тема 7. Конкуренция и монополия …………………………………………… 119

5.3. Производство в экономической теории

Понятие производства

В экономической теории под производством трактуется любая деятельность по использованию естественных ресурсов для получения материальных и нематериальных благ, т. е. под производством экономисты понимают, например, выращивание пшеницы, ее уборку, транспортировку, хранение. Сюда же относятся и услуги врача, чтение лекции преподавателем, постановка спектакля и т. д. Между материальным и нематериальным производством существует много различий, поэтому предложить единую теорию производства до сих пор никому не удалось: роль общей теории производства выполняет теория материального производства

Производство - это процесс изготовления материальных благ. Производя продукт, человек воздействует на объекты природы, придает им форму, пригодную для удовлетворения потребностей. Таким образом, производство - это преобразование веществ природы для непосредственного потребления или для воспроизводства.

Производство - один из базовых экономических процессов наряду с распределением, обменом и потреблением благ. Экономическая деятельность любого субъекта связана с производством: рабочий выполняет конкретную технологическую операцию, предприниматель определяет структуру и объемы производства, рантье предоставляет капитал для приобретения необходимых производству ресурсов.

Рассмотрим место процесса производства в экономической системе (рис. 5-1).

Рис. 5-0‑1. Экономическая система

Производство - это стадия создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития человека. Распределение - стадия определения доли, количества продукта, которая достанется каждому участнику процесса производства. Обмен - стадия движения продукта от производителей к потребителям. Потребление - стадия использования (уничтожения) результатов производства для удовлетворения потребностей. Все эти стадии находятся во взаимосвязи и взаимодействии.

Соотношение и взаимосвязь этих стадий согласно марксистской теории выражаются в следующем. Производство - основа жизни, источник прогрессивного развития человеческого общества, исходный пункт хозяйственной деятельности. Потребление - конечный пункт; распределение и обмен - опосредствующие стадии, связывающие производство с потреблением. Хотя производство является первичной стадией, оно служит потреблению, а потребление образует конечную цель и мотив производства; поскольку в потреблении продукт уничтожается, оно диктует новый заказ производству. Удовлетворенная потребность рождает новую потребность, развитие потребностей служит движущей силой развития производства. Однако возникновение самих потребностей обусловлено производством - появление нового продукта вызывает соответствующую потребность в этом продукте и его потреблении. Распределение и обмен продукта зависят от производства, потому что распределять и обменивать можно только то, что произведено. Но, в свою очередь, эти процессы не пассивны по отношению к производству, они оказывают активное обратное воздействие на производство.

Сегодня далеко не все экономисты разделяют это теоретическое положение. Многие считают, что экономическая теория как наука начинается не с производства, а с обмена, торговли и с рынка. На рынке же главной фигурой является потребитель, следовательно, признают примат потребления.

Немаловажное значение в воспроизводственных процессах имеет внешняя среда, из которой черпают многие виды экономических ресурсов, куда удаляют отходы производства и потребления и которая оказывает огромное влияние на результативность хозяйственной деятельности. Теория среды хозяйствования человека выделяет естественную и социальную среды. Естественная среда определяет естественные условия хозяйствования, к которым относятся климатические и почвенные особенности, наследственность, количество населения, качество питания, жилища, одежды и др.

Производство осуществляется в рамках определенных правил игры, основными из которых являются отношения собственности. Именно эти отношения и обусловливают социальную среду хозяйственной деятельности, что находит свое отражение в результативности хозяйствования.

Факторы производства

Как известно, производство невозможно без использования факторов производства, под которыми понимаются особо важные элементы или объекты производства, оказывающие решающее воздействие на возможность и результативность производства.

Факторов, которые применяются для производства продукта, очень много. Причем для изготовления каждого продукта имеется свой набор факторов, что приводит к необходимости их классифицировать, объединить в группы. Известны различные подходы к классификации.

Марксистская теория выделяет рабочую силу, предмет и средства труда, подразделяя их на две большие группы: личный фактор производства и вещественный фактор производства. В качестве личного фактора производства всегда рассматривается рабочая сила - совокупность физических и интеллектуальных способностей человека к труду. В качестве вещественного фактора принимаются все средства производства в совокупности.

Неоклассиская теория традиционно выделяет четыре группы факторов производства: земля, труд, капитал, предпринимательская способность (см. тему 2).

Факторы обладают взаимозаменяемостью, которая обусловлена главным образом ограниченностью ресурсов, с одной стороны, и эффективностью их использования - с другой. Предприниматель выбирает такую технологию производства, при которой дефицитный или сравнительно дорогой фактор производства используется в меньшей мере. Он, таким образом, предполагает применение различных комбинаций факторов исходя из потребности неизбежного снижения издержек производства, которое исчисляется путем сопоставления рыночной цены и затрат на изготовление предельного продукта.

Производственная функция

В теории производства центральное место занимает вопрос о том, с помощью какой модели можно адекватно описать процесс производства. Основной такой моделью является производственная функция.

Под производственной функцией понимают такую функцию, которая ставит в соответствие количеству используемых факторов производства максимально возможные объемы производства выпускаемых фирмой благ.

Производственная функция во многом похожа на функцию полезности в теории потребителя. Это объясняется тем, что по отношению к ресурсам фирма ведет себя как потребитель.

В общем виде производственную функцию можно представить как

Y=f(X),

где Y - вектор выпускаемых благ; X - вектор используемых факторов производства.

Как правило, в экономической теории рассматриваются производственные функции, для которых Y - одномерная переменная (объем производимого блага, валовой выпуск фирмы). В дальнейшем, без потери общности анализа, мы будем рассматривать однопродуктовую производственную функцию.

Современное производство основывается на применении трех факторов производства: труд, капитал и предпринимательские способности, причем предпринимательские способности проявляются через эффективность использования труда и капитала, и не могут фигурировать в производственной функции в качестве самостоятельного аргумента - сложно объяснить, что такое «количество предпринимательских способностей». Таким образом, «классическая» производственная функция ставит в соответствие объемам используемых труда и капитала максимально возможный объем производимого блага:

Q=f(K,L),

где Q - объем выпуска; К - объем фактора производства «капитал»; L - объем фактора производства «труд».

Следует отметить, что производственная функция зависит от применяемых фирмой технологий, но не зависит от рыночной конъюнктуры ни на рынках ресурсов, ни на рынках товаров и услуг.

Под технологией будем понимать способ, с помощью которого из факторов производства производят благо.

При построении производственной функции считается, что фирма использует наиболее эффективную технологию, предполагающую выполнение двух условий:

-

производство из фиксированного количества факторов максимально возможного объема блага (технологическая эффективность);

-

производство заданного объема блага с минимальной альтернативной стоимостью используемых объемов факторов производства (экономическая эффективность).

Краткосрочный и долгосрочный периоды

С точки зрения возможностей изменения применяемых факторов производства в анализе производственной функции выделяют два периода: короткий и длинный.

Короткий (краткосрочный) период - это период, в течение которого часть факторов производства остается постоянной, а некоторые могут изменить свой объем (как правило, к последним относят труд, хотя в действительности и часть капитала достаточно мобильна). Для упрощения анализа будем считать, что в коротком периоде переменным фактором производства является только труд.

Длинный (долгосрочный) период - это период, в течение которого переменными являются все факторы производства (и труд, и капитал).

Производственная функция в коротком периоде

Рис.5-2. производственная функция одного аргумента

Поскольку в коротком периоде переменным является только фактор производства «труд», то можно записать

Q =f(L)

и рассматривать производственную функцию как функцию одного аргумента (рис. 5-2)

Рис. 5-2. Графическая интерпритация производственной функции

в краткосрочном периоде

Производственная функция делит координатную плоскость на два множества: недостижимые и неэффективные комбинации объемов используемого труда и объемов производства блага. Сама функция, как уже говорилось, характеризует эффективные сочетания (Q, L).

На функции можно выделить три участка: на первом (до точки А) объем выпуска растет более высокими темпами, чем объем используемого труда. Этот участок характеризует состояние недоиспользования существующих (фиксированных!) объемов капитала. В точке А наблюдается технологически оптимальное соотношение труда и капитала.

Второй участок (от точки А до точки В) показывает, что объем выпуска растет более медленными темпами, чем объем используемого труда. Этот участок характеризует закон убывающей предельной производительности фактора производства (труда): Если количества некоторых факторов фиксированы, то предельный продукт любого переменного фактора будет по достижении некоторого объема выпуска убывать по мере увеличения затрат данного фактора.

На третьем участке (после точки В) показано, что объем выпуска убывает с ростом количества переменного фактора.

Обоснование такой формы производственной функции может быть следующим: первые единицы ресурса (работники) являются дефицитными, поэтому увеличение их количества в сочетании с фиксированными избыточными объемами других ресурсов (капитала) приводит к возрастающей отдаче до тех пор, пока не будет достигнута некоторая оптимальная комбинация ресурсов (к примеру, любой технологический процесс рассчитан на определенное число исполнителей). При дальнейшем увеличении переменного ресурса происходит перенасыщение этим ресурсом, что приводит к замедляющемуся увеличению объемов выпуска.

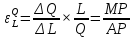

Для описания производственной функции в коротком периоде используется ряд показателей, называемых характеристиками технологической результативности производства (табл. 5-1).

Таблица 5-1

Характеристики технической результативности производства

в коротком периоде

|

№ п/п |

Название |

Определение |

Расчетная формула |

|

1 |

Совокупный продукт |

Объем выпуска |

TP = Q |

|

2 |

Средний продукт |

Объем выпуска, приходящийся на единицу используемого фактора (производительность труда) |

|

|

3 |

Предельный продукт |

На сколько единиц изменится объем выпуска при изменении количества используемого фактора на единицу |

|

|

4 |

Эластичность выпуска по фактору производства |

На сколько процентов изменится объем выпуска при изменении количества используемого фактора на 1 % |

|

Из формулы среднего продукта (см. табл. 5-1) видно, что величина среднего продукта определится как тангенс угла наклона касательной в каждой точке производственной функции.

Продемонстрируем взаимное расположение кривых совокупного, среднего и предельного продуктов (рис. 5-3).

Взаимосвязь между совокупным, средним и предельным продуктами проявляется в следующем:

• при увеличении переменного фактора L совокупный продукт растет, если значения предельного продукта MPL положительны, и снижается, когда значения предельного продукта отрицательны;

• при росте совокупного продукта TPL значения предельного продукта MPL всегда положительны, а при снижении — отрицательны;

• совокупный продукт TPL достигает максимума, когда предельный продукт MPL равен нулю;

• средний продукт от переменного фактора APL растет до тех пор, пока его значения ниже значений предельного продукта MPL , и снижается, если они выше значений предельного продукта;

• в случае равенства значений среднего APL и предельного продуктов MPL средний — достигает своего максимума.

Рис.

5-2. Взаимосвязь между совокупным,

средним и предельным продуктами.

Стадии

использования переменного ресурса

Можно выделить три стадии использования переменного ресурса в производстве в коротком периоде.

На первой стадии привлечение каждой дополнительной единицы ресурса приводит к увеличению не только общего, но и среднего продукта. Однако эта стадия неэффективна для фирмы, поскольку каждая следующая единица ресурса используется более эффективно, чем предыдущая.

Оптимальной для фирмы является вторая стадия, на которой средний продукт уменьшается, но каждая дополнительно привлекаемая единица продолжает приносить дополнительный продукт. В какой точке этой стадии остановится фирма, определяется соотношением цен на ресурс и на благо.

Третья стадия характеризуется уменьшением выпуска с увеличением используемого ресурса и является нерациональной.

или

или