- •Взаимное влияние атомов в органических молекулах Электронные эффекты заместителей

- •Стереоизомерия

- •Кислотные свойства органических соединений

- •Пространственное строение органических молекул Конфигурация, конформация, хиральность

- •Олигосахариды

- •Свойства сахарозы

- •Физиологическая активность гетероциклических соединений, их строение и биологическая роль

- •Гидроксисоединения

- •Углеводы

- •Сахарные кислоты

- •Нуклеиновые кислоты

- •Липиды (жиры)

Гидроксисоединения

Гидроксисоединения – это вещества, которые в своём составе содержат гидроксильные группы. К ним относятся спирты, фенолы и другие классы органических соединений.

Спирты – это гидроксосоединения, в молекулах которых гидроксильные группы находятся у насыщенного атома углерода в состоянии sp3-гибридизации. Спирты классифицируют по количеству гидроксильных групп на одноатомные, содержащие 1 гидроксильную группу (этанол) и многоатомные, содержащие 2 и более гидроксильных групп (глицерин, сорбит). Сорбит применяется в качестве заменителя сахара.

Инозит – это структурный компонент липидов мозгового вещества.

![]()

![]()

В зависимости от характера звеньев, с которыми соединяются гидроксильные группы, спирты делятся на:

-

первичные, в которых гидроксильные группы находятся у первичного звена атома углерода, например: СН3-СН2-СН2-ОН (пропанол-1)

-

вторичные спирты – у которых гидроксильная группа соединяется со вторичным звеном атома углерода, например: пропанол-2.

![]()

-

третичные спирты – в которых гидроксильные группы соединятся с третичным звеном атома углерода, например: 2-метилпропанол-2.

Химические свойства спиртов

– Реакции окисления спиртов. В организме окисление спиртов протекает в присутствии ферментов, которые называются дегидрогеназы. При этом происходит дегидрирование спиртов. Молекула спита теряет два атома водорода – это эквивалентно расщеплению двух протонов и двух электронов (2Н+ и 2е) или Н+ и одного гидрид-иона (II).

-

окисление первичных спиртов (пропанол-1 в пропаналь + НАДН + Н+ (гидр6).

-

окисление вторичных спиртов (пропанол-2 в ацетон + НАДН + Н+ (гидр7)

Таким образом, при окислении первичных спиртов образуются альдегиды, а вторичных – кетоны.

– Реакции нуклеофильного замещения (SN) в общем виде:

(субстрат + реагент + нуклеофил = продукт + уходящая группа нуклеофуг (гидр8)).

В ходе реакций нуклеофильного замещения атакующий реагент – нуклеофил отдаёт свою пару электронов субстрату, образуя продукт. Уходящая группа – нуклеофуг отделяется со своей парой электронов. Рассмотрим реакцию нуклеофильного замещения на примере хлорэтана из этанола (гидр9).

Поскольку гидроксильная группа (-ОН) в составе субстрата этанола является плохо уходящей группой, то прямое нуклеофильное замещение осуществить не удаётся. Поэтому гидроксильную группу в присутствии ионов Н+ переводят в кислую группировку, при этом образуется ион этилоксония, от которого отделяется молекула воды – хорошо уходящая группа. Реагент – нуклеофил Cl- с парой электронов присоединяется к атому углерода субстрата, образуя продукт – хлорэтан, который в медицинской практике используется для ингаляционного наркоза.

– Реакции

хелатообразования. Многоатомные спирты,

проявляя более выраженные кислотные

свойства, по сравнению с одноатомными

спиртами, вступая в реакцию с Cu(OH)2

(осадком голубого цвета в щелочной

среде) образуют растворимый хелатный

комплекс ярко-синего цвета – эта реакция

используется как качественная на

многоатомные спирты. При этом в молекула

многоатомных спиртов реагируют

гидроксильные группы

![]() -диольного

фрагмента, например:

-диольного

фрагмента, например:

![]() -диольный

фрагмент (гидр10).

-диольный

фрагмент (гидр10).

(2глицерина + Cu(OH)2 + 2ОН- = анионный хелатный комплекс глицерата меди (II) + 4воды (гидр11).

Фенолы

Фенолы – это гидроксосоединения, в молекулах которых гидроксильные группы соединяются с атомами углерода бензольного кольца. Фенолы классифицируют по количеству гидроксильных групп на:

-

одноатомные, содержащие одну гидроксильную группу, например: фенол.

-

многоатомные, содержащие 2 и более гидроксильных групп. Многоатомные: пирокатехин в организме является структурным компонентом биологически активных соединений: резорцин используется для лечения кожных и инфекционных соединений: гидрохинон участвует в О/В процессах (пирокатехин, резорцин, гидрохинон).

Химические свойства фенолов

(гидрохинон в хинон (гидр15)).

Система хинон – гидрохинон в организме участвует в биологическом окислении.

–реакция электрофильного замещения (Sz)

(субстрат + реагент-электрофил = продукт + уходящая группа – электрофуг (гидр16)).

Рассмотрим механизм реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду на примере нитрования бензола:

-

Образование реагента – электрофила HNO3+2H2SO4

H3O++NO2-+2HSO4-

H3O++NO2-+2HSO4- -

Взаимодействие реагента – электрофила с бензолом (гидр17).

Образование

П-комплекса

реагента – электрофила и бензольного

кольца происходит за счёт пары электронов

сопряжённой системы. Преобразование

П-комплекса

в

![]() -комплекс

сопровождается нарушением ароматичности

и переходом атома углерода в состояние

sp3-гибридизации.

При отщеплении протона от

-комплекс

сопровождается нарушением ароматичности

и переходом атома углерода в состояние

sp3-гибридизации.

При отщеплении протона от

![]() -комплекса

ароматичность восстанавливается и

образуется производное бензола –

нитробензол. К реакциям электрофильного

замещения относятся реакции: нитрования,

сульфирования фенола. Рассмотрим

сульфирование фенола: (фенол + 3серной

кислоты = 2,4,6-трисульфофенол + 3воды

(гидр18)).

-комплекса

ароматичность восстанавливается и

образуется производное бензола –

нитробензол. К реакциям электрофильного

замещения относятся реакции: нитрования,

сульфирования фенола. Рассмотрим

сульфирование фенола: (фенол + 3серной

кислоты = 2,4,6-трисульфофенол + 3воды

(гидр18)).

Карбонильные соединения – это вещества, которые в своём составе содержат карбонильную группу >С=О.

В зависимости от характера связанных заместителей карбонильные соединения делятся на классы:

-

альдегиды (общая формула).

![]()

-

кетоны (общая формула).

![]()

-

карбоновые кислоты (общая формула).

![]()

Строение карбонильных групп (гидр22, 23).

В карбонильной группе атом углерода находится в состоянии sp2-гибридизации. Его конфигурация плоская: величина валентного угла составляет 1200: атом углерода соединён двумя ковалентными связями с атомом кислорода. Одна – сигма связь, другая – П-связь, возникающая за счёт перекрывания Р2-орбиталей атомов углерода и кислорода. П-связь является сильно поляризованной, её электронная плотность смещена к более электроотрицательному атому кислорода, на котором возникает частично отрицательный заряд, а на карбонильном атоме углерода – частично положительный заряд.

Альдегиды (гидр24).

В молекуле альдегидов выделяют следующие реакционные центры:

-

основной нуклеофильный центр

-

электрофильный центр

-

СН-кислотный центр

Химические свойства альдегидов

–реакции нуклеофильного замещения (АN). Альдегиды и кетоны вступают в реакции нуклеофильного присоединения при взаимодействии со спиртами R-OH, аминами R-NH3, тиолами R-SH, синильной кислотой HCN, аммиаком NH3. в ходе реакций нуклеофильного присоединения происходит разрыв П-связи в карбонильной группе. К карбонильному атому углерода присоединяется реагент – нуклеофил, а к атому кислорода – нуклеофильная частица.

(пропаналь + метанол = полуацеталь (1-метоксипропанол-1) (гидр25)).

Протекает в избытке спирта по типу реакций этерификации.

(полуацеталь + метанол = ацеталь (1,1-диметоксипропан) + вода (гидр26)).

Ацетали и полуацетали имеют важное биологическое значение. В виде цикла полуацетали в организме присутствуют как углеводороды. Реакции образования ацеталей лежат в основе получения природных полисахаридов: крахмал и др.

–Реакции окисления альдегидов

(этаналь

+ 2Cu(OH)3

![]() “этановая кислота” + 2CuОН

+ вода (гидр27))

“этановая кислота” + 2CuОН

+ вода (гидр27))

2CuОН

![]() Cu2О

Cu2О![]() + Н2О

+ Н2О

Оксид Cu2O выпадает в виде осадка кирпично-красного цвета.

Альдегиды при взаимодействии с мягкими окислителями, например Cu(ОН)2, при нагревании окисляются до карбоновых кислот. Реакция при этом сопровождается образованием оксида меди (I) Cu2О – осадка красно-коричневого цвета. Эта реакция используется как качественная на альдегидные группы.

–Реакции конденсации. В ходе этих реакций происходит усложнение углеродной цепи. Рассмотрим конденсацию альдегида – пропаналя (гидр28). Различают альдегидную конденсацию, протекающую в присутствии разбавленных растворов щёлочи, и протоновую конденсацию, протекающую в присутствии кислот в более жёстких условиях. В случае протоновой конденсации от образующего конденсата (альдоля) отщепляется молекула воды и образуется непредельный альдегид (гидр29). В организме конденсация альдегидов протекает с участием ферментов, которые называются альдолаты.

Карбоновые кислоты – это вещества, которые в своём составе содержат карбоксильную группу (СООН (гидр30)).

Карбоновые кислоты классифицируют по количеству карбоксильных групп на:

-

одноосновные или многокарбоновые кислоты, содержащую одну карбоксильную группу: НСООН – муравьиная кислота (метановая); СН3СООН – уксусная кислота (этановая); СН3СН2СООН – пропионовая кислота (пропановая); СН3(СН2)2СООН – масляная кислота (бутановая); СН3(СН2)3СООН – валериановая (пентановая); СН3(СН2)4СООН – капроновая (гексановая).

-

поликарбоновые кислоты, содержащие 2 и более карбоксильные группы:

Предельные дикарбоновые кислоты: щавелевая (этандиовая) кислота, соли – оксалаты; малоновая (пропандиовая) кислота, соли – малоцаты; янтарная (бутандиовая) кислота, соли – сукцинаты; глутаровая (пентандиовая) кислота, соли – глутараты.

Непредельная бутендиовая кислота НООС-СН=СН-СООН.

![]()

![]()

В зависимости от наличия младших функциональных групп кислоты делятся на:

-

гидроксикислоты, содержащие группу –ОН:

-

молочная кислота, соли – лактаты

-

яблочная кислота, соли – малаты

-

лимонная кислота, соли – цитраты

-

салициловая кислота

(гидр 35,36,37,38)

-

кетонокислоты – это кислоты содержащие карбонильную группу –С=О.

-

пировиноградная кислота (ПВК), соли – пируваты

-

щавелево-уксусная кислота (ЩУК), соли – соли ЩУК

-

ацето-уксусная кислота , соли – соли ацето-уксусной кислоты

![]()

![]()

![]()

Особо выделяют группу высших жирных карбоновых кислот, входящих в состав липидов:

-

предельные высшие жирные кислоты:

С17Н35СООН – стеариновая кислота

С15Н31СООН – пальмитиновая кислота

С23Н47СООН – лигноцериновая кислота

![]()

-

непредельные высшие жирные кислоты:

С17Н33СООН – олеиновая кислота

С17Н31СООН – линолевая кислота

С17Н29СООН – линоленовая кислота

С23Н45СООН – нервоновая кислота

Строение кабоксильной группы: (гидр 43)

Карбоксильная группа представляет собой плоскую сопряжённую систему, в которой возникает р,П-сопряжение при взаимодействии рz-орбитали атома кислорода гидроксогруппы с П-связью. Наличие р,П-сопряжения в карбоксильной группе карбоновых кислот способствует равномерному распределению отрицательног заряда в ацилат–ионе, образующемся при отщеплении протонов. (гидр44)

Равномерное распределение отрицательного заряда в ацилат-ионе показывают следующим образом (гидр45)

Наличие р,П-сопряжения в карбоксильной группе карбоновых кислот значительно повышает кислотные свойства карбоновых кислот по сравнению со спиртами.

С2Н5ОН рКа=18

СН3СООН рКа=4,76

В карбоновых кислотах частичный положительный заряд на карбонильном атоме углерода меньше, чем в альдегидах и кетонах, поэтому кислота менее активна к восприятию атаки нуклеофильного реагента. Соответственно, реакции нуклеофильного присоединения более характерны для альдегилов и кетннов.

R-COOH

R – гидрофобная часть молекулы

СООН – гидрофильная часть молекулы.

С увеличением длины углеводородногог радикала понижается растворимость кислот, степень гидротированности и стабильность ацилат-аниона. Это приводит к уменьшению силы карбоновых кислот. В карбоновых кислотах выделяют слдующие реакционные центры: (Гидр46)

1. основный нуклеофильный центр

2. электрофильный центр

-

ОН – кислотный центр

-

СН – кислотный центр

Химические свойства карбоновых кислот:

-

реакции диссоциации

(карб. к-та + вода = ацилат-ион + Н3О (гидр47)

-

реакции галогенирования (реакции в СН – кислотном центре)

(пропионовая

кислота + Br2

=

![]() -бромпропионовая

+ HBr

)(гидр48)

-бромпропионовая

+ HBr

)(гидр48)

-

реакции декарбоксилирования – реакции,Ю в ходе которых поисходит удаление углекислого газа из карбоксильной группы, приводящее к разрушению карбоксильной группы.

In vitro реакции декарбоксилирования протекают при нагревании; in vivo – с участием ферментов – декарбоксилаз.

-

(пропионовая кислота = угл. газ + этан) (гидр 49)

-

в организме декарбоксилирование дикарбоновых кислот протекает ступенчато: (янткарная = пропионовая + угл. газ = этан + угл. газ)(гидр50)

-

в организме также протекает окислительное декарбоксилирование, в частности, ПВК в митохондриях. С участием декарбоксилазы, дегидрогеназы и кофермента А (HS-KoA). (ПВК = этаналь + угл. газ = ацетил-KoA + НАДН + Н-.) (гидр51). Ацетил-КоА будучи активным соединением, вовлекается в цикл Кребси.

реакции этерификации – нуклеофильного замещения (SN) у sp2-гибридизованного атома углерода. (уксусная кислота + метанол = метилацетат (гидр52)). Механизм реукции нуклеофильного замещения (гидр 53)

реакции окисления. Рассмотрим на примере гидроксокислот. Окисление гидроксокислот протекает аналогично окислению вторичных спиртов с участием ферментов – дегидрогеназ.

-

(молочная = ПВК + НАДН + Н+) гидр 54

-

(

-гидроксимасляная

= ацетоуксусная + НАДН + Н+)

гидр 55Таким образом, при окислениии

гидроксокислот с участием ферментов

– дегидрогеназ образуются кетокислоты.

-гидроксимасляная

= ацетоуксусная + НАДН + Н+)

гидр 55Таким образом, при окислениии

гидроксокислот с участием ферментов

– дегидрогеназ образуются кетокислоты.

Пути превращения ацетоуксусной кислоты в организме:

В норме она подвергается гидролитическому расщеплению с участием фермента гидролазы, при этом образуются 2 молекулы уксусной кислоты.

![]()

При патологии фцетоуксусная кислота декарбоксилируется с образованием ацетона.

![]()

Кетоновые тела накапливаются в крови больных сахарным диабетом, обнаруживаются в моче, они токсичны, особенно для нервной системы.

Медикобиологическое значение карбоновых кислот.

Салициловая

кислота

и фарм препараты на её основе в медицинской

практике используются наружно при

кожных заболеваниях в качестве

отвлекающего и антисептического

средства. Внутрь салициловая кислота

не применяется, т.к. обладает выраженными

кислотными свойствами (рКа=2,98).

При приёме внутрь она может вызвать

раздражение пищеварительного тракта.

На основе салициловой кислоты готовят

фармпрепараты:

и фарм препараты на её основе в медицинской

практике используются наружно при

кожных заболеваниях в качестве

отвлекающего и антисептического

средства. Внутрь салициловая кислота

не применяется, т.к. обладает выраженными

кислотными свойствами (рКа=2,98).

При приёме внутрь она может вызвать

раздражение пищеварительного тракта.

На основе салициловой кислоты готовят

фармпрепараты:

-

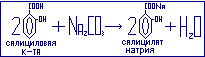

салицилат натрия.

Применяется внутрь, как жаропонижающее

и противовоспалительное средство.

Применяется внутрь, как жаропонижающее

и противовоспалительное средство. -

фенолсалицилат (салол) гидр 60 Салол в медицине применяется внутрь, как антисептик при заболеваниях кишечника (колитах) и мочевыводящих путей (циститах). Салол примечателен тем, что в кислой среде желудка он не гидролизуется и распадается только в кишечнике, поэтому применяется для изготовления оболочек лекарственных препаратов.

-

метилсалицилат (гидр61). В медицинской практике применяется наружно при артритах и радикулитах в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства.

-

ацетилсалициловая кислота (аспирин) гидр62. Применяется внутрь, как жаропонижающее, обезболвающее и противовоспалительное средство.

-

пара-аминосалициловая кислота (ПАСК).

обладает противотуберкулёзным действием.

В медицинской практике обычно используется

в виде натриевой соли – парааминсалицилата

натрия.

обладает противотуберкулёзным действием.

В медицинской практике обычно используется

в виде натриевой соли – парааминсалицилата

натрия.

Структурный

изомер парааминсалициловой кислоты –

метааминосалициловая

кислота

![]() высокотоксична

и в качестве лекарственных препаратов

не используется.

высокотоксична

и в качестве лекарственных препаратов

не используется.

НСООН – при попадании на кожу вызывает ожог – в медицинской практике используется наружно, в виде спиртовых растворов при ревматических болезнях.

СН3СООК – ацетат калия, пименяется для лечения отёков.

![]()

(СН3СОО)2Pb*3Н2О – тригидрат ацетата свинца; СН3СООPbОН – основной ацетат свинца. Эти препараты применяются наружно в качестве вяжущих стедств при воспалительных процессах кожи и слизистых оболочек.

Изовалериановая кислота – содержится в корнях валерианы, входит в состав валидола.

![]()

СаС2О4 – оксолат кальция – в организме участвует в образовании камней в почках и мочевом пузыре.

Дикарбоновые кислоты:

Янтарная

![]() и глутаровая

и глутаровая

лежат в основе биологически важных

лежат в основе биологически важных

![]() -аминокислот:

аспаргиновой и глутаминовой.

-аминокислот:

аспаргиновой и глутаминовой.

Молочная

кислота

![]() образуется в результате молочнокислого

брожения углеводов, например: глюкозы.

образуется в результате молочнокислого

брожения углеводов, например: глюкозы.

![]()

Молочная кислота содержится в кисломолочных продуктах, квашеной капусте, солёных овощах. Молочная кислота обнаруживается в желудочном содержимом при пониженной кислотности желудка. В норме в желудочном соке молочной кислоты быть не должно.

Соль молочной кислоты – лактат кальция – в медицинской практике используется при аллергических кожных заболеваниях, воспалениях, переломах, кровотечениях, а так же в качестве противоядия при отравлениях щавелевой кислотой и другими веществами.

![]()

Яблочная кислота (гидр73) содержится в яблоках, рябине, фруктовых соках в организме участвует в обменных процессах. Лимонная кислота (гидр74) – содержится в цитрусовых, винограде, крыжовнике. Её соль – цитрат натрия – используется в медицине, как консервант крови.