- •1 Вопрос. Болезнь, определение, критерии болезни. Общие принципы классификации болезней.

- •2 Вопрос. Стадии развития болезни. Исходы болезни. Механизмы выздоровления.

- •3 Вопрос. Терминальные состояния. Их характеристика. Патофизиологические основы реанимации.

- •4 Вопрос. Этиология. Понятие. Роль причин и условий в возникновении, развитии и исходе болезни.

- •6 Вопрос. Действие ионизирующей радиации на организм. Острая лучевая болезнь, её стадии. Патогенез. Основные патофизиологические синдромы. Формы острой лучевой болезни.

- •7 Вопрос. Реактивность и резистентность, характеристика понятий. Виды реактивности и резистентности. Механизмы реактивности. Значение реактивности в патологии.

- •8 Вопрос. Индивидуальная реактивность.Роль пола, возраста, конституции, факторов внешней среды в формировании реактивности.

- •9 Вопрос. Первичные иммунодефициты. Причины возникновения, механизмы развития и проявления. Вторичные иммунодефициты. Причины, механизмы развития и клинические проявления.

- •10 Вопрос. Аллергия, определение. Аллергены, классификация. Виды аллергических реакций. Сенсибилизация. Стадии аллергических реакций.

- •III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).

- •11 Вопрос. Реакции гиперчувствительности немедленного типа (I, II, III типы аллергических реакций). Их характеристика. Стадии и особенности течения.

- •12 Вопрос. Реакции гиперчувствительности замедленного типа (iVтип аллергических реакций). Их характеристика. Стадии и особенности десенсибилизации. Принципы десенсибилизации.

- •13 Вопрос. Стресс как неспецифическая реакция организма на действие экстремальных факторов. Стадии, механизмы развития, проявления. Дистресс, понятие, его роль в патологии.

- •14 Вопрос. Артериальная гиперемия. Характеристика, виды, причины, механизмы развития, проявления, последствия.

- •15 Вопрос. Венозная гиперемия. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •16 Вопрос. Ишемия. Характеристика, виды, причины, механизмы развития. Изменения в тканях и последствия ишемии.

- •17 Вопрос. Стаз. Виды. Причины, механизмы развития, последствия.

- •18 Вопрос. Тромбоз. Причины, механизмы развития, проявления, последствия. Эмболия. Виды. Причины, механизмы развития. Последствия.

- •19 Вопрос. Воспаление. Определение. Этиология. Компоненты воспаления. Местные и общие признаки воспаления, их взаимосвязь, механизмы развития. Ответ острой фазы.

- •21 Вопрос. Экссудация, механизмы развития и значение. Патогенез расстройств микроциркуляции в воспалительной ткани. Эмиграция лейкоцитов. Виды экссудатов. Фагоцитоз, его стадии.

- •22 Вопрос. Пролиферация, механизмы ее формирования и роль при воспалении. Особенности хронического воспаления. Значение воспаления для организма.

- •23 Вопрос. Лихорадка. Определение понятия. Причины лихорадки. Значение лихорадки для организма. Отличие лихорадки от экзогенной гипертермии.

- •24 Вопрос. Стадии развития лихорадки. Особенности терморегуляции и обмена веществ в каждую стадию лихорадки. Изменения обмена веществ, работы органов при лихорадке.

- •25 Вопрос. Гипотермия, причины и механизмы развития, клинические проявления. Гипертермия, причины и механизмы развития, клинические проявления.

- •26 Вопрос. Причины и последствия нарушения поступления, переваривания и всасывания углеводов. Причины и патогенез гипо- и гипергликемией.

- •27 Вопрос. Этиология и патогенез сахарного диабета, его формы, клинические проявления.

- •28 Вопрос. Диабетические комы, их виды и проявления. Механизмы развития ранних и поздних осложнений сахарного диабета.

- •29 Вопрос. Нарушения поступления, переваривания и всасывания жиров. Нарушения транспорта жиров. Гиперлипидемии. Их виды и значение.

- •30 Вопрос. Ожирение, причины. Первичное и вторичное ожирение. Механизмы развития. Патофизиологическое значение ожирения.

- •31 Вопрос. Атеросклероз. Причины, механизмы развития, стадии атерогенеза, последствия.

- •32 Вопрос.Нарушение поступления белков с пищей, расстройства переваривания и всасывания. Белково-трофическая недостаточность.

- •33 Вопрос. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Причины, последствия. Нарушение синтеза и распада белков, механизмы развития, проявления. Значение для организма.

- •34. Гипергидратация, ее виды. Причины возникновения. Механизмы развития, проявления. Последствия.

- •35. Гипогидратация, ее виды. Причины возникновения. Механизмы развития, проявления. Последствия.

- •36. Отеки. Определение. Классификация отеков. Механизмы почечных, сердечных отеков.

- •37. Патогенез воспалительных, токсических, аллергических отеков. Местные и общие нарушения в организме при отеках.

- •38. Основные формы нарушения кислотно-основного состояния (кос), их общая характеристика, показатели, отражающие нарушения кос.

- •39. Опухоли, определение. Этиология опухолей. Канцерогенез.

- •40. Биологические свойства опухоли. Опухолевый атипизм. Противоопухолевая резистентность организма.

- •41 Вопрос. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Механизмы возникновения общих расстройств в организме при опухолях. Метастазирование. Раковая кахексия. Паранеопластические синдромы.

- •42 Вопрос. Кома. Характеристика понятия, формы и механизмы развития, клинические проявления и значения для организма.

- •43 Вопрос. Шок. Характеристика понятия, виды, стадии и механизмы развития, клинические проявления и значение для организма.

- •44 Вопрос. Коллапс, общая характеристика. Виды коллапса. Клинические проявления и значение для организма.

- •45. Анемия. Определение, классификация. Нарушения и компенсаторно-приспособительные процессы в организме при анемии

- •46. Острая постгеморрагическая анемия. Этиология, Патогенез. Механизмы компенсации при анемии.

- •47. Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления.

- •48 Вопрос. В12-фолиеводефицитная анемия. Этиология, патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления).

- •49 Вопрос. Приобретенные Гемолитические анемии. Классификация. Этиология. Патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления.

- •50 Вопрос. Наследственные (врожденные) формы гемолитической анемии:

- •51 Вопрос. Эритроцитозы. Определение понятия. Абсолютный и относительный эритроцитоз. Этиология и патогенез

- •54 Вопрос. Лейкозы. Определение понятия. Этиология и патогенез лейкозов. Принципы классификации.

- •55 Вопрос. Основные нарушения в организме при лейкозах. Их механизмы. Принципы диагностики.

- •56 Вопрос. Геморрагические диатезы. Причины, патогенез и ведущие проявления геморрагического синдрома.

- •57 Вопрос. Этиология и патогенез гиперкоагуляций. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

- •58 Вопрос. Сердечная недостаточность. Этиология. Виды. Компенсаторные механизмы.

- •59 Вопрос. Гипертрофия миокарда. Стадии гипертрофии миокарда. Отличия гипертрофированного миокарда от здорового.

- •60 Вопрос. Нарушения функций сердца и гемодинамики при сердечной недостаточности. Патогенез основных клинических симптомов (отеки, одышка, цианоз и др.).

- •61 Вопрос. Коронарная недостаточность. Виды. Этиология и патогенез. Изменения функций сердца при коронарной недостаточности.

- •1.Обратимые нарушения коронарного кровотока

- •2.Необратимые нарушения коронарного кровотока

- •62. Артериальная гипертензия. Виды. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Клинические проявления. Осложнения, последствия.

- •63. Симптоматические гипертонии. Виды, причины, патогенез, проявления, осложнения, последствия.

- •64. Дыхательная недостаточность. Определение понятия. Патогенез нарушения вентиляции легких. Обструктивная и рестриктивная дыхательная недостаточность.

- •65,66,67,68,69 –Лекция.

- •70 Вопрос.Основные причины расстройства пищеварения. Нарушения жевания и слюноотделения.

- •71 Вопрос. Патология желудка. Нарушение секреторной и моторной функции желудка.

- •72Вопрос. Причины и патофизиологические механизмы развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •73 Вопрос. Патология кишечника. Нарушение секреторной и моторной функций. Расстройство полостного и пристеночного пищеварения.

- •74 Вопрос. Причины и механизмы нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

- •75 Вопрос. Расстройство желчеобразования и желчевыделения. Желтухи (механическая, паренхиматозная, гемолитическая). Патофизиологические механизмы.

- •76 Вопрос. Нарушение углеводного, жирового и белкового обмена при патологии печени.

- •77 Вопрос. Печеночная недостаточность. Определение понятия. Этиология. Патогенез. Проявления. Механизмы развития печеночной комы.

- •2. Причины (этиология)

- •78 Вопрос. Общие причины и механизмы возникновения и развития почечной патологии. Нарушение клубочковой фильтрации. Нарушение канальцевой реабсорбции.

- •79 Вопрос. Мочевой синдром (протеинурия, гематурия, лейкоцитурия). Нефротический синдром.

- •80. Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек (патогенез и значение азотемии, анемии, артериальной гипертензии, отеков).

- •81. Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Стадии. Нарушение функции почек при острой почечной недостаточности.

- •83 Вопрос. Характеристика основных причин и механизмов возникновения эндокринных расстройств.

- •84 Вопрос. Патология гипофиза. Акромегалия. Гигантизм, нанизм, болезнь Иценко-Кушинга. Несахарный диабет.

- •85 Вопрос. Патология надпочечников. Болезнь Аддисона, феохромацитома, синдром Иценко-Кушинга.

- •86. Первичный и вторичный альдостеронизм. Болезнь Конна.

- •87 Вопрос. Патология щитовидной железы. Эндемический зоб, кретинизм, микседема. Диффузный токсический зоб.

- •88 Вопрос. Общие причины и механизмы нарушений деятельности нервной системы.

- •1.Повреждение нейронов

- •89 Вопрос. Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит торможения. Денервационный синдром. Спинальный шок. Деафферентация. Нейродистрофия.

- •21.2. Типовые патологические процессы в нервной системе 21.2.1. Дефицит торможения. Растормаживание

- •21.2.4. Спинальный шок

- •90 Вопрос. Боль. Болевые рецепторы. Медиаторы боли. Механизм боли. Виды боли (физиологическая, патологическая). Фантомные боли. Каузалгии. Значение боли для организма.

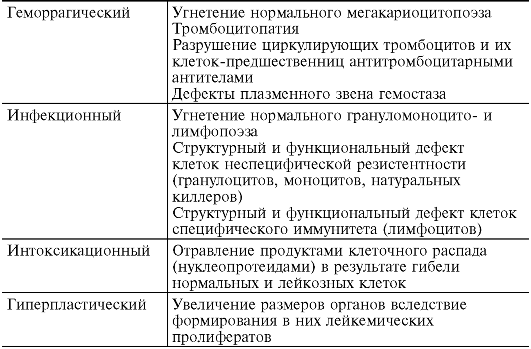

55 Вопрос. Основные нарушения в организме при лейкозах. Их механизмы. Принципы диагностики.

Общие нарушения в организме при лейкозах проявляются следующими клиническими синдромами: анемическим (головокружение, слабость, повышенная утомляемость, одышка и т.д.), геморрагическим (кровотечения из десен, носа, кишечника, кровоизлияния в жизненно важные органы), инфекционным (рецидивирующие инфекции вследствие угнетения фагоцитоза, микробицидной функции лейкоцитов, синтеза антител и т.д.), интоксикационным (тошнота, рвота, снижение аппетита, уменьшение массы тела и т.д.) и гиперпластическим (увеличение размеров и нарушение функции различных органов).

Патогенез основных клинических синдромов лейкозов

Причинами смерти при лейкозах являются резкое малокровие и тяжелая общая интоксикация, поражение жизненно важных органов (лейкозная инфильтрация, обширные кровоизлияния). Непосредственной причиной смерти больных могут стать инфекционные осложнения (пневмонии, сепсис, перитонит).

56 Вопрос. Геморрагические диатезы. Причины, патогенез и ведущие проявления геморрагического синдрома.

Геморрагические диатезы - группа наследственных и приобретенных болезней. Основным клиническим признаком которых является повышенная кровоточивость-наклонность организма к повторным кровотечениям и кровоизлияниям, самопроизвольным или после незначительных травм. Первичные геморрагические диатезы относят к врожденным семейно-наследственным заболеваниям, характерный признак которых- дефицит которого-либо отного фактора свертывания крови; исключением является болезнь Виллебранта, при которой нарушаются несколько факторов гемостаза. Симптоматические геморрагические диатез характеризуются недостаточностью нескольких факторов свертывания крови.

Причины появления диатеза

Различают наследственные (семейные) формы с многолетней, начинающейся с детского возраста кровоточивостью и приобретенные формы в большинстве своем вторичные (симптоматические). Большая часть наследственных форм связана с аномалиями мегакариоцитов и тромбоцитов, дисфункцией последних либо с дефицитом или дефектом плазменных факторов свертывания крови, атакже фактора Виллебранда, реже-с неполноценностью мелких кровеносных сосудов (телеангиэктазия, болезнь Ослера - Рандю). Большинство приобретенных форм кровоточивости связано с синдромом ДВС, иммунными и иммунокомплексными поражениями сосудистой стенки (васкулит Шенлейна - Геноха, эритемы и др. ) и тромбоцитов (большинство тромбоцитопений), с нарушениями нормального гемопозза (геморрагии при лейкозах, гипо- и апластических состояниях кроветворения, лучевой болезни), токсико-инфекционным поражением кровеносных сосудов (геморрагические лихорадки, сыпной тиф и др. ), заболеваниями печени и обтурационной желтухой (ведущими к нарушению синтеза в гепатоцитах факторов свертывания крови), воздействием лекарственных препаратов, нарушающих гемостаз (де загреганты, антикоагулянты, фибринолитики)либо провоцирующих иммунные нарушения -тромбоцитопению (гаптеновая форма), васкулиты. При многих перечисленных заболеваниях нарушения гемостаза носят смешанный характер и резко усиливаются в связи с вторичным развитием синдрома ДВС, чаще всего в связи с инфекционно-септическими, иммунными, деструктивными или опухолевыми (включая лейкозы) процессами.

По происхождению различают следующие группы геморрагических диатезов:

1) обусловленные нарушениями свертываемости крови, стабилизации фибрина или повышенным фибринолизом, в том числе при лечении антикоагулянтами, стрептокиназой, урокиназой, препаратами дефибринирующего действия (арвином, рептилазой, дефибразой и др. );

2) обусловленные нарушением тромбоцитарно-сосудистого гемостаза (тромбоцитопений, тромбоцитопатии);

3) обусловленные нарушениями как коагуляционного, так и тромбоцитарного гемостаза:

а) болезнь Виллебранда,

б)диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (тромбогеморрагический синдрома

в) при парапротеинемиях, гемобластозах, лучевой болезни и др. ;

4) обусловленные первичным поражением сосудистой стенки с возможным вторичным вовлечением в процесс коагуляционных и тромбоцитарных механизмов гемостаза (, эритемы, геморрагические лихорадки, гиповитаминозы С и В и др. ).

Заболевания сгруппированы соответственно фазам процесса свертывания крови.

I.Геморрагические диатезы, обусловленные нарушением первой фазы свертывания крови.

1. Дефицит плазменных компонентов тромбопластинообразования.

2. Дефицит тромбоцитарных компонентов тромбостинообразования- количественная недостаточность тромбоцитов, кацественная недостаточность тромбоцитов.

3. Антиогемофилия ( болезнь Виллебранда).

II.Геморрагические диатезы, обусловленные нарушением второй фазы свертывания крови.

1. Дефицит плазменных компонентов тромбинообразования- фактора II.

2. Наличие антагонистов тромбинообразования.

3. Наличие ингибиторов к факторам II, V, VII и X.

III.Геморрагические диатезы, обусловленные нарушением третьей фазы свертывания крови: дефицит плазменных компонентов фибринообразования.

IV.Геморрагические диатезы обусловленные ускоренным фибринолизом.

V.Геморагические диатезы, обусловленные развитием диссеминированного внутрисосудистого свертывания: синдром дефибринации (тромбогеморрагический синдром, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, коагулопатия потребления).

Симптомы диатеза

Дефицит плазменных компонентов тромбопластинообразования - факторов VIII, IX, XI и XII. Симптомы заболевания напоминают гемофилию. Кровоточивость выражена умеренно: обычно кровотечения после травм и небольших хирургических вмешательств. Спонтанные геморрагии возникабт редко. Трудоспособность больных не нарушается. Дефицит фактора XII клинически не проявляется. Заболевание клинически напоминают гемофилию, развиваются в любом возрасте на фоне осносного заболевания; семейный анамнез не отягощен. Ангтогемофилия- семейно- наследственная форма геморрагический диатез, обусловленная врожденным дефицитом в плазме антигеморрагического сосудистого фактора Виллебранда..

Геморрагический синдром, или склонность к кожной геморрагии и кровоточивости слизистых оболочек, возникает как следствие изменений в одном или нескольких звеньях гемостаза. Это может быть поражение сосудистой стенки, нарушение структуры, функции и количестватромбоцитов, нарушение коагуляционного гемостаза.. Причиной приобретенных форм геморрагического синдрома наиболее часто становятся вторичнаятромбоцитопенияи тромбоцитопатии,ДВС-синдром, дефицит факторов протромбинового комплекса и геморрагическийваскулит.

Различают 5 типов геморрагического синдрома.

Гематомный. характеризуется возникновением болезненных напряженных кровоизлияний в мягкие ткани и суставы,

Петехиально-пятнистый (синячковый). Возникает при тромбоцитопении, тромбоцитопатии, нарушении свертывающей системы

Смешанный синячково-гематомный. Развивается при тяжелом дефиците факторов протромбинового комплекса и фактора XIII, болезни Виллебранда, ДВС-синдроме, передозировке антикоагулянтов и тромболитиков, появлении в крови иммунных ингибиторов факторов VIII и IX и характеризуется сочетанием петехиально-пятнистых кожных геморрагии с отдельными большими гематомами в забрюшинном пространстве, стенке кишечника. В отличие от гематомного типа, кровоизлияние в полость суставов возникает крайне редко. Синяки могут быть обширными и болезненными.

Васкулито-пурпурный тип. Наблюдается при инфекционных и иммунных васкулитах, легко трансформируется в ДВС-синдром и характеризуется геморрагией в виде сыпи илиэритемына воспалительной основе, возможным присоединениемнефритаи кишечного кровотечения.

Ангиоматозныйтип. Развивается в зонахтелеангиэктазий,ангиом,артериовенозных шунтови характеризуется упорными локальными геморрагиями, связанными с зонами сосудистой патологии.