- •1 Вопрос. Болезнь, определение, критерии болезни. Общие принципы классификации болезней.

- •2 Вопрос. Стадии развития болезни. Исходы болезни. Механизмы выздоровления.

- •3 Вопрос. Терминальные состояния. Их характеристика. Патофизиологические основы реанимации.

- •4 Вопрос. Этиология. Понятие. Роль причин и условий в возникновении, развитии и исходе болезни.

- •6 Вопрос. Действие ионизирующей радиации на организм. Острая лучевая болезнь, её стадии. Патогенез. Основные патофизиологические синдромы. Формы острой лучевой болезни.

- •7 Вопрос. Реактивность и резистентность, характеристика понятий. Виды реактивности и резистентности. Механизмы реактивности. Значение реактивности в патологии.

- •8 Вопрос. Индивидуальная реактивность.Роль пола, возраста, конституции, факторов внешней среды в формировании реактивности.

- •9 Вопрос. Первичные иммунодефициты. Причины возникновения, механизмы развития и проявления. Вторичные иммунодефициты. Причины, механизмы развития и клинические проявления.

- •10 Вопрос. Аллергия, определение. Аллергены, классификация. Виды аллергических реакций. Сенсибилизация. Стадии аллергических реакций.

- •III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).

- •11 Вопрос. Реакции гиперчувствительности немедленного типа (I, II, III типы аллергических реакций). Их характеристика. Стадии и особенности течения.

- •12 Вопрос. Реакции гиперчувствительности замедленного типа (iVтип аллергических реакций). Их характеристика. Стадии и особенности десенсибилизации. Принципы десенсибилизации.

- •13 Вопрос. Стресс как неспецифическая реакция организма на действие экстремальных факторов. Стадии, механизмы развития, проявления. Дистресс, понятие, его роль в патологии.

- •14 Вопрос. Артериальная гиперемия. Характеристика, виды, причины, механизмы развития, проявления, последствия.

- •15 Вопрос. Венозная гиперемия. Этиология, патогенез, проявления, последствия.

- •16 Вопрос. Ишемия. Характеристика, виды, причины, механизмы развития. Изменения в тканях и последствия ишемии.

- •17 Вопрос. Стаз. Виды. Причины, механизмы развития, последствия.

- •18 Вопрос. Тромбоз. Причины, механизмы развития, проявления, последствия. Эмболия. Виды. Причины, механизмы развития. Последствия.

- •19 Вопрос. Воспаление. Определение. Этиология. Компоненты воспаления. Местные и общие признаки воспаления, их взаимосвязь, механизмы развития. Ответ острой фазы.

- •21 Вопрос. Экссудация, механизмы развития и значение. Патогенез расстройств микроциркуляции в воспалительной ткани. Эмиграция лейкоцитов. Виды экссудатов. Фагоцитоз, его стадии.

- •22 Вопрос. Пролиферация, механизмы ее формирования и роль при воспалении. Особенности хронического воспаления. Значение воспаления для организма.

- •23 Вопрос. Лихорадка. Определение понятия. Причины лихорадки. Значение лихорадки для организма. Отличие лихорадки от экзогенной гипертермии.

- •24 Вопрос. Стадии развития лихорадки. Особенности терморегуляции и обмена веществ в каждую стадию лихорадки. Изменения обмена веществ, работы органов при лихорадке.

- •25 Вопрос. Гипотермия, причины и механизмы развития, клинические проявления. Гипертермия, причины и механизмы развития, клинические проявления.

- •26 Вопрос. Причины и последствия нарушения поступления, переваривания и всасывания углеводов. Причины и патогенез гипо- и гипергликемией.

- •27 Вопрос. Этиология и патогенез сахарного диабета, его формы, клинические проявления.

- •28 Вопрос. Диабетические комы, их виды и проявления. Механизмы развития ранних и поздних осложнений сахарного диабета.

- •29 Вопрос. Нарушения поступления, переваривания и всасывания жиров. Нарушения транспорта жиров. Гиперлипидемии. Их виды и значение.

- •30 Вопрос. Ожирение, причины. Первичное и вторичное ожирение. Механизмы развития. Патофизиологическое значение ожирения.

- •31 Вопрос. Атеросклероз. Причины, механизмы развития, стадии атерогенеза, последствия.

- •32 Вопрос.Нарушение поступления белков с пищей, расстройства переваривания и всасывания. Белково-трофическая недостаточность.

- •33 Вопрос. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Причины, последствия. Нарушение синтеза и распада белков, механизмы развития, проявления. Значение для организма.

- •34. Гипергидратация, ее виды. Причины возникновения. Механизмы развития, проявления. Последствия.

- •35. Гипогидратация, ее виды. Причины возникновения. Механизмы развития, проявления. Последствия.

- •36. Отеки. Определение. Классификация отеков. Механизмы почечных, сердечных отеков.

- •37. Патогенез воспалительных, токсических, аллергических отеков. Местные и общие нарушения в организме при отеках.

- •38. Основные формы нарушения кислотно-основного состояния (кос), их общая характеристика, показатели, отражающие нарушения кос.

- •39. Опухоли, определение. Этиология опухолей. Канцерогенез.

- •40. Биологические свойства опухоли. Опухолевый атипизм. Противоопухолевая резистентность организма.

- •41 Вопрос. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Механизмы возникновения общих расстройств в организме при опухолях. Метастазирование. Раковая кахексия. Паранеопластические синдромы.

- •42 Вопрос. Кома. Характеристика понятия, формы и механизмы развития, клинические проявления и значения для организма.

- •43 Вопрос. Шок. Характеристика понятия, виды, стадии и механизмы развития, клинические проявления и значение для организма.

- •44 Вопрос. Коллапс, общая характеристика. Виды коллапса. Клинические проявления и значение для организма.

- •45. Анемия. Определение, классификация. Нарушения и компенсаторно-приспособительные процессы в организме при анемии

- •46. Острая постгеморрагическая анемия. Этиология, Патогенез. Механизмы компенсации при анемии.

- •47. Железодефицитная анемия. Этиология. Патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления.

- •48 Вопрос. В12-фолиеводефицитная анемия. Этиология, патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления).

- •49 Вопрос. Приобретенные Гемолитические анемии. Классификация. Этиология. Патогенез. Картина крови. Основные клинические проявления.

- •50 Вопрос. Наследственные (врожденные) формы гемолитической анемии:

- •51 Вопрос. Эритроцитозы. Определение понятия. Абсолютный и относительный эритроцитоз. Этиология и патогенез

- •54 Вопрос. Лейкозы. Определение понятия. Этиология и патогенез лейкозов. Принципы классификации.

- •55 Вопрос. Основные нарушения в организме при лейкозах. Их механизмы. Принципы диагностики.

- •56 Вопрос. Геморрагические диатезы. Причины, патогенез и ведущие проявления геморрагического синдрома.

- •57 Вопрос. Этиология и патогенез гиперкоагуляций. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

- •58 Вопрос. Сердечная недостаточность. Этиология. Виды. Компенсаторные механизмы.

- •59 Вопрос. Гипертрофия миокарда. Стадии гипертрофии миокарда. Отличия гипертрофированного миокарда от здорового.

- •60 Вопрос. Нарушения функций сердца и гемодинамики при сердечной недостаточности. Патогенез основных клинических симптомов (отеки, одышка, цианоз и др.).

- •61 Вопрос. Коронарная недостаточность. Виды. Этиология и патогенез. Изменения функций сердца при коронарной недостаточности.

- •1.Обратимые нарушения коронарного кровотока

- •2.Необратимые нарушения коронарного кровотока

- •62. Артериальная гипертензия. Виды. Этиология и патогенез гипертонической болезни. Клинические проявления. Осложнения, последствия.

- •63. Симптоматические гипертонии. Виды, причины, патогенез, проявления, осложнения, последствия.

- •64. Дыхательная недостаточность. Определение понятия. Патогенез нарушения вентиляции легких. Обструктивная и рестриктивная дыхательная недостаточность.

- •65,66,67,68,69 –Лекция.

- •70 Вопрос.Основные причины расстройства пищеварения. Нарушения жевания и слюноотделения.

- •71 Вопрос. Патология желудка. Нарушение секреторной и моторной функции желудка.

- •72Вопрос. Причины и патофизиологические механизмы развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

- •73 Вопрос. Патология кишечника. Нарушение секреторной и моторной функций. Расстройство полостного и пристеночного пищеварения.

- •74 Вопрос. Причины и механизмы нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

- •75 Вопрос. Расстройство желчеобразования и желчевыделения. Желтухи (механическая, паренхиматозная, гемолитическая). Патофизиологические механизмы.

- •76 Вопрос. Нарушение углеводного, жирового и белкового обмена при патологии печени.

- •77 Вопрос. Печеночная недостаточность. Определение понятия. Этиология. Патогенез. Проявления. Механизмы развития печеночной комы.

- •2. Причины (этиология)

- •78 Вопрос. Общие причины и механизмы возникновения и развития почечной патологии. Нарушение клубочковой фильтрации. Нарушение канальцевой реабсорбции.

- •79 Вопрос. Мочевой синдром (протеинурия, гематурия, лейкоцитурия). Нефротический синдром.

- •80. Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек (патогенез и значение азотемии, анемии, артериальной гипертензии, отеков).

- •81. Острая почечная недостаточность. Этиология. Патогенез. Стадии. Нарушение функции почек при острой почечной недостаточности.

- •83 Вопрос. Характеристика основных причин и механизмов возникновения эндокринных расстройств.

- •84 Вопрос. Патология гипофиза. Акромегалия. Гигантизм, нанизм, болезнь Иценко-Кушинга. Несахарный диабет.

- •85 Вопрос. Патология надпочечников. Болезнь Аддисона, феохромацитома, синдром Иценко-Кушинга.

- •86. Первичный и вторичный альдостеронизм. Болезнь Конна.

- •87 Вопрос. Патология щитовидной железы. Эндемический зоб, кретинизм, микседема. Диффузный токсический зоб.

- •88 Вопрос. Общие причины и механизмы нарушений деятельности нервной системы.

- •1.Повреждение нейронов

- •89 Вопрос. Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит торможения. Денервационный синдром. Спинальный шок. Деафферентация. Нейродистрофия.

- •21.2. Типовые патологические процессы в нервной системе 21.2.1. Дефицит торможения. Растормаживание

- •21.2.4. Спинальный шок

- •90 Вопрос. Боль. Болевые рецепторы. Медиаторы боли. Механизм боли. Виды боли (физиологическая, патологическая). Фантомные боли. Каузалгии. Значение боли для организма.

35. Гипогидратация, ее виды. Причины возникновения. Механизмы развития, проявления. Последствия.

Гипогидратация характеризуется отрицательным водным балансом. Виды гипогидратации

В зависимости от осмоляльности внеклеточной жидкости выделяют гипоосмолярную, гиперосмолярную и изоосмолярную разновидности гипогидратации.

• Гипоосмолярная гипогидратация обусловлена преобладанием выведения солей над потерями воды.

• Гиперосмолярная гипогидратация развивается в результате превышения выведения жидкости над потерями солей.

• Изоосмолярная гипогидратация является следствием эквивалентного уменьшения в организме воды и солей.

Этиология гипогидратации

• Причины гипоосмолярной гипогидратации:

♦ Гипоальдостеронизм (например, при болезни Аддисона).

♦ Продолжительное интенсивное потоотделение.

♦ Неукротимая рвота, профузные поносы и наличие свищей желудка или кишечника (ведут к потерям желудочного и кишечного сока).

♦ Неправильное проведение диализа с использованием гипоосмолярных диализирующих растворов.

• Причины гиперосмолярной гипогидратации:

♦ Недостаточное питьё воды (например, при «сухом» голодании с отказом от потребления жидкости, при недостатке питьевой воды).

♦ Нервно-психические заболевания, сопровождающиеся угнетением чувства жажды (например, при повреждении нейронов центра жажды в результате кровоизлияния, ишемии, опухолевого роста, при сотрясении головного мозга).

♦ Гипертермические состояния (включая лихорадку). Увеличение температуры тела на 1 °C приводит к дополнительному выделению 400-500 мл жидкости в сутки с потом.

♦ Длительная ИВЛ недостаточно увлажнённой газовой смесью.

♦ Питьё морской воды в условиях обезвоживания.

♦ Парентеральное введение гиперосмолярных растворов при гипогидратации.

• Причины изоосмолярной гипогидратации:

♦ Острая массивная кровопотеря на её начальной стадии (т.е. до развития эффектов экстренных механизмов компенсации).

|

|

♦ Полиурия (например, при несахарном диабете и СД).

♦ Ожоги большой площади.

♦ Полиурия, вызванная повышенными дозами мочегонных препаратов.

Патогенез и проявления гипогидратации

Различные варианты гипогидратации имеют сходные проявления, хотя могут отличаться специфичными симптомами. Преобладание отдельных симптомов и их выраженность зависит от степени и вида гипогидратации. Ниже перечислены наиболее характерные общие признаки гипогидратации.

♦ Уменьшение ОЦК (гиповолемия).

♦ Увеличение вязкости крови (в связи с гемоконцентрацией).

♦ Системные расстройства кровообращения (центрального, органно-тканевого, микроциркуляторного).

♦ Расстройства КЩР (чаще ацидоз).

♦ Гипоксия, вызываемая нарушением кровообращения (циркуляторная), уменьшением объёма крови (гемическая), расстройством перфузии лёгких (респираторная), обмена веществ в тканях (тканевая).

♦ Сухость слизистых оболочек и кожи, снижение секреции слюны (гипосаливация), уменьшение эластичности и напряжения (тургора) кожи и мышц, западение и мягкость глазных яблок, снижение объёма суточной мочи.

36. Отеки. Определение. Классификация отеков. Механизмы почечных, сердечных отеков.

Отек- избыточное накопление жидкости в межклеточном пространстве,в результате нарушения обмена воды между кровью и тканями. Отёки классифицируют в зависимости от их локализации, распространённости, скорости развития и по основному патогенетическому фактору развития отёка.

• В зависимости от местоположения отёка различают анасарку и водянки. - Анасарка — отёк подкожной клетчатки. - Водянка — отёк полости тела (скопление в ней транссудата). - Асцит — скопление избытка транссудата в брюшной полости. - Гидроторакс — накопление транссудата в грудной полости. - Гидроперикард — избыток жидкости в полости околосердечной сумки. - Гидроцеле — накопление транссудата между листками серозной оболочки яичка. - Гидроцефалия — избыток жидкости в желудочках мозга (внутренняя водянка мозга) и/или между мозгом и черепом — в субарахноидальном или субдуральном пространстве (внешняя водянка мозга).

• В зависимости от распространённости различают местный и общий отёки. - Местный (например, в ткани или органе в месте развития воспаления или аллергической реакции). - Общий — накопление избытка жидкости во всех органах и тканях (например, гипопротеинемические отёки при печёночной недостаточности или нефротическом синдроме).

• В зависимости от скорости развития отёка говорят о молниеносном и остром развитии или хроническом течении отёка. - Молниеносный отёк развивается в течение нескольких секунд после воздействия (например, после укуса насекомых или змей). - Острый отёк развивается обычно в пределах часа после действия причинного фактора (например, отёк лёгких при остром инфаркте миокарда). - Хронический отёк формируется в течение нескольких суток или недель (например, нефротический, отёк при голодании).

• В зависимости от основного патогенетического фактора различают гидродинамический, лимфогенный, онкотический, осмотический и мембраногенный отёки.

Причины отёков можно разделить на две группы: системные (например, сердечная недостаточность, гипоальбуминемия и чрезмерная задержка почками соли и воды) и местные (например, венозный застой, лимфостаз и длительное пребывание на ногах). Повышенная проницаемость капилляров может носить местный или системный характер.

механизмы:

Правожелудочковая недостаточность: Снижение сократительной способности сердца приводит к повышению гидростатического давления в венах и капиллярах, развитию отёка и переходу жидкости в ткани.

Гипоальбуминемия.Снижение коллоидно-осмотического давления плазмы способствует чрезмерному выходу жидкости в интерстициальное пространство. К причинам гипоаль-буминемии относятся цирроз печени, нефротический синдром, серьёзные нарушения питания.

Чрезмерная задержка почками соли и воды.Почки могут стать причиной отёков при чрезмерной задержке ими соли и воды, часть которых переходит в интерстициальное пространство. Причиной может быть приём кортикостероидных, эстрогенных препаратов и некоторых гипотензивных средств

Венозный застой, вызванный окклюзией магистральных вен или венозной недостаточностью. Венозный отток может нарушиться при тромбофлебите в результате непосредственного поражения клапанов или их несостоятельности при варикозном расширении. Реже нарушение венозного оттока может быть вызвано сдавлением вены извне, например, опухолью или фиброзной тканью. В этих случаях повышается гидростатическое давление в венах и капиллярах, что приводит к переходу жидкости в ткани.

Лимфостаз (лимфедема) Отёк может быть обусловлен врождённой аномалией развития лимфатических сосудов или обструкцией их опухолью, фиброзной тканью или воспалительным инфильтратом.

Ортостатический отёк.Длительное пребывание на ногах или в сидячем положении на фоне недостаточной мышечной деятельности, которая способствует венозному оттоку, приводит к повышению давления в венах и капиллярах и таким образом усиливает выход жидкости в интерстициальное пространство.

При повышении проницаемости капилляров. При повышении проницаемости капилляров происходит выход белков в интерстициальное пространство. Повышение в результате этого коллоидно-осмотического давления в интерстициальном пространстве приводит к выходу в него жидкости. Причинами повышения проницаемости капилляров могут быть ожоги, укусы ядовитых змей и аллергия.

Сердечные отеки.

Такие отеки возникают при развитии сердечной недостаточности (см. главу 15). Наибольшей выраженности они достигают в стадию сердечной декомпенсации, однако могут быть выявлены еще задолго до этой стадии, особенно при физической нагрузке.

В формировании сердечных отеков принимают участие многие патогенетические факторы, значимость и последовательность включения которых меняется по мере нарастания повреждения деятельности сердечно-сосудистой системы. Несомненно, что венозный застой крови и повышение гидростатического давления (см. роль гидростатического фактора) играют ведущую роль в развитии сердечных отеков. Поэтому эти отеки называют застойными.

|

|

Нарушение кровоснабжения почек из-за застойных явлений сопровождается активацией деятельности РААС. Увеличение в крови биологически активных пептидов (ангиотензина-II и ангиотензина-III) сопровождается усилением синтеза альдостерона и антидиуретического гормона (повышению концентрации этих гормонов в крови способствует также снижение инактивации их в печени) с последующей задержкой воды и натрия в организме и

тканях. Происходит активная задержка электролитов и воды (осмотический патогенетический фактор отека).

Нарушение кровоснабжения печени из-за застойных явлений сопровождается снижением синтеза белков в печени,снижается онкотическое давление крови, что также является одним из патогенетических факторов отека.

Повышение давления в полых венах (при недостаточности правых отделов сердца) вызывает рефлекторный спазм лимфатических сосудов, приводя к механической лимфатической недостаточности, что также является важным звеном формирования сердечных отеков.

Нарастающее расстройство общего кровообращения вызывает гипоксию тканей с последующим расстройством их трофики, развитием ацидоза и повышением проницаемости стенки сосудов (см. рис. 12-48).

Почечные отеки.

При заболеваниях почек происходит нарушение водно-электролитного обмена, сопровождающееся задержкой воды в организме и возникновением отеков (см. главу 19). Характерной локализацией почечных отеков являются веки, лицо, при прогрессировании развивается отечность всего тела (анасарка), скопление жидкости в серозных полостях (асцит, гидроторакс, гидроперикардиум и др.).

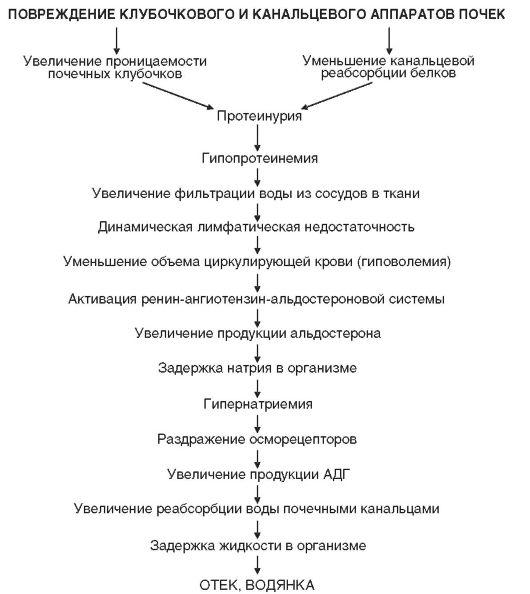

Почечный нефротический отек (при нефротическом синдроме). При развитии нефротического синдрома ведущее место в формировании отека принадлежит резкому уменьшению содержания белков плазмы крови - гипопротеинемии. Это обусловлено большой потерей белков плазмы крови с мочой (главным образом альбуминов, но также теряются и другие белки: церулоплазмин, трансферрин, гаптоглобин, γ-глобулин и др.). Протеинурия связана с повышением проницаемости почечных клубочков для белков и нарушением реабсорбции белков в почечных канальцах. При этом концентрация белков в крови может падать до 30- 20 г/л и ниже, а суточная потеря белков с мочой достигает 30- 50 г (в норме не превышает 50 мг/сутки). Отсюда становится понятным значение онкотического патогенетического фактора в развитии нефротических отеков. Поэтому данный отек по патогенезу называется онкотическим.

|

|

Усиленная транссудация жидкости из капилляров в ткани и развитие из-за этого динамической лимфатической недостаточности могут способствовать появлению гиповолемии (уменьшению объ-

ема циркулирующей крови) с последующей мобилизацией ренинангиотензин-альдостеронового механизма задержки натрия и воды в организме (рис. 12-49).

При нефротическом синдроме отмечается увеличение эффективного гидростатического давления вследствие сдавления отечной тканью венул, включающее гидростатический патогенетический фактор отека.

Определенное значение в механизме отека при нефротическом синдроме может иметь повышение проницаемости сосудистой стен-

ки вследствие интоксикации и ацидоза, которые развиваются при почечной недостаточности.

Почечный нефротический отек (при гломерулонефрите). В патогенезе отеков при хроническом гломерулонефрите большое значение имеет снижение клубочковой фильтрации, что уже само по себе может вести к задержке воды и солей в организме. Кроме того, в крови больных гломерулонефритом нередко отмечается повышенная концентрация альдостерона и АДГ. Это обусловлено нарушением внутрипочечной гемодинамики с последующим включением РААС, активной задержки электролитов и воды (т.е. работает осмотический патогенетический фактор отека). При гломерулонефрите часто отмечается повышение проницаемости обширной части капиллярной системы организма - развивается «генерализованный капиллярит». Имеются сведения и о повышении активности плазменного калликреина у больных с гломерулонефритом, что также ведет к увеличению сосудистой проницаемости. При гломерулонефритах развитие отеков обеспечивается также включением гидростатического патогенетического фактора отека с обширной задержкой воды в тканях вследствие увеличения ОЦК и развития артериальной гипертензии.