естественно

.PDF51

Тем не менее, в среднем ассоциативные связи достаточно устойчивы. Они фиксируются в ассоциативных словарях

итаблицах «ассоциативных норм» - последние отражают наиболее частные ассоциации, типические (в оговоренных временных или социокультурных рамках) для носителей данного языка.

Ассоциативные устойчивые связи между словами и словосочетаниями, существующие в нашей психике, образуют воспроизводимые в эксперименте цепочки, которые иногда называют «ментальным тезаурусом».

Программа А. Вежбицкой. В 1970-1980-е годы польская

иавстралийская исследовательница Анна Вежбицка(я) разработала «язык семантических примитивов» - универсальный словарь базовых слов, позволяющий описывать и сравнивать значения слов, грамматических элементов и фраз в разных языках с позиции говорящего и воспринимающего речь индивида. С точки зрения Вежбицкой, в языке нет ничего случайного — любой элемент высказывания значим, потому что он реализует определенные коммуникативные намерения говорящего и соотносится с установками слушающего. Особое внимание Вежбицка уделяет выявлению сходств и различий близких смыслов в разных языках как отражающих те или иные культурно-зависимые формы «мировидения». Вежбицкая пользуется по преимуществу методом интроспекции, последовательно раскрывая читателю свою рефлексию как исследователя и объясняя мотивы своих умозаключений. Хотя Вежбицкая и не ассоциирует свои труды с психолингвистическими программами, именно ей принадлежит заслуга реализации на конкретном языковом материале пожелания Э.Бенвениста описывать «человека в языке».

Впсихолингвистике, для которой эталоном остае т- ся современная экспериментальная психология, эксперимент считается доминирующим методом. Однако из -за особой сложности естественного языка как предмета исследования критерии того, какие процедуры следует считать экспериментом, а какие - наблюдением, остаются размытыми. Отчасти это происходит потому, что не выявлен канон, предписывающий лингвисту и психолингвисту общепринятый способ перехода

52

от «предзнания» к четкой постановке проблемы.

Ученый, изучающий язык как феномен психики, всегда начинает исследования с интроспекции - мысленной примерки эксперимента к себе, совмещая на данном этапе исследователя и информанта в одном лице. Рефлексия ученого должна в этой ситуации вести к пониманию альтернативы: мы можем либо изучать интроспективно собственный язык, поскольку наш внутренний мир дан нам непосредственно, либо изучать речевое поведение других лиц, поскольку только таким путем можно реконструировать ненаблюдаемые феномены чужой психики и, соответственно, языка другого человека.

Если учесть, что свои методики психолингвистика в основном заимствовала из экспериментальной психологии, то возни мере эти методики пригодны для изучения столь сложного объекта, каким является естественный язык? Поучительный пример - использование методики регистрации движения глаз в процессе чтения. Предполагалось, что если движения глаз удастся записать с большой точностью, то это позволит пролить свет на механизмы понимания текста при чтении. В действительности именно тонкость методики, позволяющей определить точку фиксации взора с точностью до буквы, обнаружила неадекватность подхода. Известно, что глаз передает мозгу информацию только в период фиксации взора, но не во время движения от одной точки фиксации к другой. Значит, глаз должен был бы дольше всего останавливаться в наиболее информативных местах текста. При любых мнениях о том, где именно в тексте эти места находятся, ясно, что информативные точки едва ли будут совпадать с пробелом или с промежутком между двумя буквами в середине слова. А точки фиксации взора весьма часто регистрировались именно там.

1.6.Психофизика, психофизиология и нейропсихология

иисследования психической деятельности.

Висследовании психической деятельности весьма важное значение играют такие науки как психофизика, психофизиология и нейропсихология. Развитие этих наук сформировало определенный подход к пониманию психических про-

53

цессов.

Психофизика определяется как наука об измерении ощущений человека. Психофизика изучает отношения между величинами физических раздражителей той или иной м о- дальности и интенсивностью вызываемых ими ощущений, отвлекаясь при этом от рассмотрения промежуточных физиологических процессов организма (Психологический словарь под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова, 1996).

Психофизика, как наука, родилась из идеи о возможности измерять психические явления, что положило начало всей экспериментальной психологии.

Исследовательская деятельность, направленная на выяснение природы ощущений привело к формированию двух крупнейших проблем психофизики. Первая из них как отражается в ощущениях непрерывное изменение стимула? Тоже непрерывно или же ощущения изменяются скачкообразно? Это проблема дискретности непрерывности сенсорного ряда. Вторая - по какому закону происходит отражение в ощущениях стимульного ряда? Это проблема психофизических шкал и основного закона психофизики.

Основоположник психофизики Г.Фехнер, являясь сторонником панпсихизма, задался целью найти отношение между разлитым во вселенной сознанием и телесным миром. Для этого он решил доказать с помощью точных методов - эксперимента и математики - что существует строгое соотношение между раздражителем и ощущением. Г.Фехнер полагал, что всякий психический акт состоит из четырех этапов: раздражения - физический процесс, возбуждения физиологический процесс, ощущения - психический процесс, суждения - логический процесс. В соответствии со своими теоретическими концепциями он полагал, что между актами возбуждения и ощущения существует однозначное соответствие. При этом он допускал полное соответствие между раздражением и возбуждением с одной стороны, и ощущением и суждением с другой. Отсюда следовало, что если можно измерить первый процесс, то можно измерить и последующие. Проблема заключалась в установлении количественной связи между раздражением (физический процесс) и соответствующим ему ощущением

54

(психический процесс). Ее решение является предметом психофизики.

Внастоящее время область психофизических исследований значительно расширилась. Во-первых, при оценке стимула (раздражителя) учитываются не только осознанные ощущения, но и иные реакции организма: кожногальваническая, двигательная, сосудистая, депрессия альфаритма и др. Регистрацию таких физиологических и поведенческих реакций принято относить к объективной сенситометрии. Во-вторых, психофизическим исследованиям, кроме ощущений, подвергаются и другие познавательные процессы: память, восприятие, мышление, эмоциональноволевая сфера психики. В качестве раздражителей могут использоваться не только физические стимулы, но и любые другие, которые субъект может упорядочить по какому-либо признаку, например почерки - по степени разборчивости, цвета - по степени привлекательности.

Втаком широком смысле психофизику можно определить как науку об ответных реакциях организма на служащие стимулами формообразования внешней среды (С. Стивенс 1960). Основными задачами психофизики являются разработка психофизических методов исследования и развитие теории сенсорно-перцептивных процессов.

Основными проблемами психофизики являются: изучение порогов чувствительности, шкалирование психических процессов, обнаружение сигнала, теория эксперимента. В последнее время пристальное внимание психофизиков стал привлекать процесс формирования ощущений, механизмы их возникновения. Начинает вырисовываться еще одна важная проблема психофизики" - изучение ощущения, как развертывающегося во времени процесса и его нейрофизиологических основ" (Б.Ф. Ломов, 1974).

Психофизиология изучает роль всей совокупности биологических свойств, и, прежде всего, свойств нервной системы, в детерминации психической деятельности устойчивых индивидуально психологических различий (Психологический словарь под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова, 1996).

Психофизиология включает несколько областей иссле-

55

дования. Психофизиология ощущений и восприятия изучает нервные процессы в анализаторах, как в периферической их части, начиная с рецепторов, так и в центральной, в коре головного мозга.

Психофизиология речи и мышления изучает роль различных образований головного мозга в осуществлении речевых процессов. Исследуются взаимоотношения мыслительных процессов с деятельностью речедвигательного анализатора. Психофизиология эмоций исследует нейрогуморальные механизмы формирования и реализации эмоциональной деятельности. Психофизиология внимания исследует нейрофизиологические корреляты внимания.

Психофизиология произвольных действий вскрывает физиологическую структуру и механизмы их реализации.

Дифференциальная психофизиология изучает зависимость индивидуальных особенностей психики и повед е- ния от индивидуальных различий в деятельности мозга.

Психофизиология локальных поражений головного мозга изучает физиологические механизмы нарушений и компенсации психических функций у больных с локальными поражениями головного мозга. Этот раздел психофизиологии развивается на стыке нейропсихологии, неврологии, психиатрии и нейрофармакологии.

Клиническая психофизиология изучает основные физиологические функции при психических болезнях. Молекулярная психофизиология изучает на клеточном уровне проблематику нейрональных сетей в обеспечении порогов чувствительности, лабильности, реактивности и т.п. в обеспечении функционирования анализаторов и их роли в формировании поведения. Психофизиология сенсорных процессов в механизмах опознания.

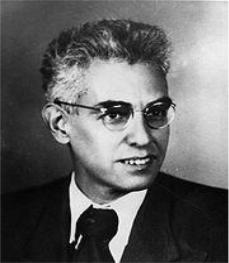

Еще одно направление исследования головного мозга человека возникло в годы Второй мировой войны - это нейропсихология. Одним из основоположников этого подхода был профессор Московского университета Александр Романович Лурия. Метод представляет собой сочетание приемов психологического обследования с физиологическим исследованием человека с поврежденным головным мозгом.

56

Рис. 11. Александр Романович Лурия (16 июля 1902, г. Казань — 14 августа 1977) — известный советский психолог, основатель отечественной нейропсихологии, ученик Л. С. Выготского (Википедия).

Нейропсихология - отрасль психологической науки сложившаяся на стыке нескольких дисциплин психологии, медицины (нейрохирургии, неврологии), физиологии и направленная на изучение мозговых механизмов высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга. (Психологический словарь под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова, 1996).

Нейропсихология как научное направление в

СССР сформировалось в 20-30 г.г. благодаря работам Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. Нейропсихологическое направление было сформировано Л.С. Выготским в плане развития его общепсихологических работ. Им были сформулированы основные положения о развитии высших психических функций и смысловом и системном строении сознания (Л.С. Выготский, 1956,1960). Им было начато изучение роли различных отделов головного мозга в реализации разных форм психической деятельности. Ранние работы Л.С Выготского по нейропсихологии были посвящены системным нарушениям психических процессов, возникающим вследствие поражения отдельных участков коры головного мозга. Его исследования

57

положили начало не только научному анализу системного строения различных психических процессов, но и разработке путей их нейропсихологической компенсации при нарушениях, вследствие локальных поражений головного мозга. Л.С. Выготским (1934) были сформулированы принципы локализации функций, отличающие работу мозга человека от работы мозга животных. Согласно представлениям Л.С. Выготского мозг человека обладает новым принципом организации функций, который он назвал "экстракортикальным" - с помощью орудий, знаков и, прежде всего языка. Он полагал, что возникающие в процессе исторического развития человека формы социального поведения приводят к формированию в коре головного мозга новых "межфункциональных отношений", которые делают возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных морфологических изменений самого мозга. Позднее эти взгляды разделял и А.Н. Леонтьев (1972).

Решающий вклад в формирование нейропсихологии, как самостоятельной науки, внес А.Р. Лурия, который на протяжении 50 лет разрабатывал различные аспекты нейропсихологии и создал теорию мозговой организации высших психических функций человека.

Начиная с самых первых работ в клинике локальных поражений головного мозга, А.Р. Лурия стремился использовать различные объективные методы физиологического исследования для объективизации и регистрации проявлений психической деятельности. Им была применена "сопряженная моторная методика "для объективизации моторных комплексов (1932). А.Р. Лурия и его сотрудники использовали в сочетании с методами психологического исследования и методы физиологического исследования: механограмму и миограмму для исследования произвольных движений (1969, 1982), плетизмограмму для изучения ориентировочного рефлекса как основы внимания (1959), показатели движения глаз - для оценки зрительного восприятия (1972, 1977), электрофизиологические показатели для исследований процессов произвольной регуляции психической деятельности, нарушений памяти, восприятия, интеллектуальной деятельности. А.Р.Лурия счи-

58

тал важнейшей задачей создание "психологически ориентиро-

Рис. 12. Лев Семёнович Выготский (5 (17) ноября 1896

— 11 июня 1934, Москва) — советский психолог, основатель культурно-исторической школы в психологии. Создал учения о генезисе и строение высших психических функций (Википедия).

ванной физиологии", т.е. психофизиологии изучающей сложные сознательные произвольно регулируемые формы психической деятельности (1975-1977). Однако А.Р. Лурия предостерегал от "физиологического редукционизма" как одной из форм упрощенного представления физиологических механизмов регуляции психической деятельности.

Ознако, на сегодняшний день проблемы связанные с определением психического и поиском адекватных методов его изучения, до сих пор однозначно не решены, что определяет существование разнообразных подходов к их решению.

59

Глава 2.

Субстрат психической деятельности.

Вевропейской традиции термины "душа" и "тело" впервые стал рассматривать с научных позиций выдающийся философ и врач Рене Декарт - как две самостоятельные, независимые субстанции.

Наиболее распространенным на сегодня является представление о том, что психическая деятельность, является функцией центральной нервной системы в целом и головного мозга в частности.

Возникновение психической деятельности было предобусловлено появлением нервной системы, обеспечившей возможность быстрой адаптации к меняющимся факторам внешней среды.

Еще у Гиппократа, Кротона, Галена можно найти высказывания, которые можно трактовать как предположения о локализации физиологических функций в головном мозге.

Всредние века Альберт выступил с концепцией о локализации психической деятельности в трех желудочках мозга. Виллис считал, что общая чувствительность представлена в полосатом теле, собственные чувства в мозолистом теле, а память

вкоре.

Согласно представлениям немецкого анатома Майера (1779), память локализована в коре мозга, в белом веществе воображение и суждение, а в базальных ганглиях апперцепция и воля и все это интегрируется мозолистым телом и мозжечком.

Крупнейший анатом Галль и его ученики полагали, что умственные и моральные качества локализованы в определенных регионах поверхности мозга, причем степень развития той или иной способности определяется степенью ее представительства. Галль впервые высказал предположение об отнесении речевой функции к передним отделам мозга и локализовал словесную память в центре этой "способности ", расположенной в лобных долях. Галль является одним из родоначальников психоморфологических представлений "узкого

60

локализационизма", оказавших столь значительное влияние на развитие исследований по проблеме локализации функций в коре головного мозга.

Как отмечает Н.П. Бехтерева (1988), нейрохирургическая и неврологическая клиники «все еще изобилуют больными, у которых повреждение одного из полушарий, вызванное сосудистым инцидентом, травмой, опухолью, инфекцией, не компенсируется или компенсируется далеко не полностью. Локализационизм в его первоначальной, не доведенной до абсурда (Kleist, 1934) рациональной форме продолжает верно служить клинике".

Развитие идей «локализациолизма» не протекало, однако, без существенного сопротивления. Представление о мозге как об агрегате отдельных «органов», выдвинутое Майером и Галлем, встретило возражение у некоторых физиологов того времени, которые защищали обратную позицию, ставшую основой «антилокализационной» теории.

Еще во второй половине XVIII в. Галлер (1769), не отрицая того, что различные части мозга могут иметь отношение к разным функциям, высказал предположение, что мозг является единым органом, трансформирующим впечатления в психические процессы и что его следует рассматривать как «Sensorium commune», части которого равнозначны. Доказательство этого положения он видел в том факте, что один очаг может вызвать нарушение разных «способностей» и что дефекты, причиненные этим очагом, могут в известной мере компенсироваться.

Близкие к этому положения выдвигались через полстолетия Флурансом (1824), который обосновывал их данными физиологического эксперимента. Разрушая отдельные участки больших полушарий у птиц, он наблюдал, что через некоторое время поведение птиц восстанавливается, причем это восстановление идет относительно одинаково, независимо от того, какая часть больших полушарий была разрушена. Еще не зная того, что у низших позвоночных кора больших полушарий очень недифференцирована и их функции недостаточно кортикализованы, он сделал вывод, что если весь мозг и является сложным органом, то его кора действует как однородное целое, разрушение которого приводит к равномерному нарушению