Физиология_сенсорных_систем

.PDFМинистерство просвящения и науки Украины Одесский национальный университет

им. И. И. Мечникова

Б.А. Лобасюк О.Н.Карпинская

Физиология сенсорных систем

Одесса 2017

2

УДК 612 84/88

Лобасюк Б. А., Карпинская О.Н. Физиология сенсорных систем. 68 с. 2017

В учебно-методическом пособии изложены современные представления о психофизике и нейрофизиологии сенсорных систем. Обсуждается проблема «психофизиологического парадокса»

Рекомендуется для студентов биологических и психологических специальностей.

Утверждено к печати Ученым Советом института математики, экономики и механики Одесского национального университета от 2017 г. протокол № .

Рецензенты:

к.п.н., доцент Акимова Л.Н. к.п.н.,доцент Чачко С.Л.

©Лобасюк Борис Александрович © Карпинская Оксана Николаевна.

3 |

|

Оглавление |

|

Введение |

4 |

Общие принципы строения сенсорных систем |

8 |

Функции сенсорных систем |

12 |

Общие сенсорные механизмы |

13 |

а. Классификации рецепторов |

13 |

б. Преобразование в рецепторах энергии |

15 |

в. Адаптация |

16 |

г. Кодирование чувствительной информации |

17 |

Д. Взаимодействие сенсорных систем |

21 |

Психофизические законы |

22 |

Кожно-механический анализатор и тактильные ощущения |

23 |

а. Механическая рецепция |

23 |

б. Температурная чувствительность |

26 |

в. Болевая чувствительность |

28 |

Слуховой анализатор |

33 |

г. Кодирование звуковой информации |

40 |

д. Физиология центральных слуховых нейронов |

41 |

е. Нарушения слуха |

43 |

Зрительный анализатор |

43 |

а. Физиология зрения |

43 |

б. Сетчатка |

49 |

Вкус |

53 |

а. Психофизика вкуса |

54 |

б. Периферические вкусовые рецепторы |

55 |

в. Иннервация вкусовых клеток |

56 |

г. Кодирование вкуса |

57 |

Обоняние |

57 |

а. Психофизика обоняния |

57 |

б. Обонятельный эпителий |

59 |

в. Электрофизиология рецепторных клеток |

61 |

Вестибулярная система |

61 |

а. Вестибулярные рецепторы |

62 |

б Нейрональные проводящие пути |

65 |

в. Вестибулярные рефлексы |

66 |

Список рекомендуемой литературы |

67 |

4

ВВЕДЕНИЕ

Мысль о единстве организма и окружающей его среды была высказана еще в ХIХ в. известным отечественным физиологом И.М.Сеченовым.

Организм обменивается со средой своего обитания веществом, энергией и информацией.

Информацию о внешнем и внутреннем мире человек получает при необходимости анализа (различениия) этой информации, формирование ощущений и представлений о мире, а также специфических форм приспособительного поведения.

Представление о сенсорных системах было сформулировано И.П.Павловым в учении об анализаторах в 1909 г.

Анализатор – совокупность центральных и периферических образований, воспринимающих и анализирующих изменения внешней и внутренней сред организма.

Простейшим процессом, в котором проявляются все основные парадоксально-специфические характеристики психического является ощущение (Веккер Л .М., 2000).

Именно ощущение является той границей, которая разделяет психическое и непсихическое (допсихическое).

Понимание природы ощущений позволяет ответить на главный вопрос, который волновал многие пытливые умы на протяжении веков, отражает ли наша психическая деятельность реальность? Каковы соотношения между реальностью и тем, что мы знаем о ней?

Э. Дюбуа-Реймон считал, что природа простейших ощущений является непостижимым феноменом, его знаменитое «не знаем и никогда не узнаем» отражает его отношение ко всем попыткам, как предпринимавшимся до него, так и к тем, которые будут предприниматься в будущем, для преодоления барьера между психическим и непсихическим.

Физиология сенсорных систем является той областью знаний, в которой происходит формирование т.н. психофизиологического парадокса, который состоит в том, что психический процесс уже на самом элементарном уровне, т.е. именно в форме ощущения, будучи состоянием своего носителя, тем не менее, в итоговых характеристиках поддается формулированию лишь в терминах своего объекта (Веккер Л.М., 2000).

Сенсорной системой (анализатором по И.П. Павлову) называют часть нервной системы, состоящую из воспринимающих

5

элементов - сенсорных рецепторов, получающих стимулы из внешней или внутренней среды, нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, и тех частей мозга, которые перерабатывают эту информацию.

Основной функцией сенсорной системы является обработка сенсорной информации и введение ее в мозг.

Как писал И.М.Сеченов, «психический акт не может явиться в сознании без внешнего чувственного возбуждения».

Переработка сенсорной информации может сопровождаться, но может и не сопровождаться осознанием стимула.

Сенсорные системы изучают, используя электрофизиологические, нейрохимические, поведенческие, и морфологические исследования у животных, психофизиологические методы у человека, применяя методы физико-химического и математического моделирования.

Особо следует выделить подход в изучении сенсорных систем который сформировался, в результате развития такого раздела науки как психофизика. Как указывает Л.М. Веккер (2000) «исследование сенсорных порогов вошло в науку и до сих пор в ней сохраняется под именем психофизики».

Психофизика определяется как наука об измерении ощущений человека. Психофизика изучает отношения между величинами физических раздражителей той или иной модальности и интенсивностью вызываемых ими ощущений, отвлекаясь при этом от рассмотрения промежуточных физиологических процессов организма (Психологический словарь под ред.В.П. Зинченко, Б.Г. Мамардашвили, 1996).

Психофизика, как наука, родилась из идеи о возможности измерять психические явления, что положило начало всей экспериментальной психологии.

Исследовательская деятельность, направленная на выяснение природы ощущений привела к формированию двух крупнейших проблем психофизики. Первая из них: как отражается в ощущениях непрерывное изменение стимула? Тоже непрерывно или же ощущения изменяются скачкообразно? Это проблема дискретности - непрерывности сенсорного ряда. Вторая - по какому закону происходит отражение в ощущениях стимульного ряда? Это проблема психофизических шкал и основного закона психофизики.

6

Основоположник психофизики Г.Фехнер, являясь сторонником панпсихизма, задался целью найти отношение между разлитым во вселенной сознанием и телесным миром. Для этого он решил доказать с помощью точных методов - эксперимента и математики - что существует строгое соотношение между раздражителем и ощущением. Г.Фехнер полагал, что всякий психический акт состоит из четырех этапов: раздражения - физический процесс, возбуждения - физиологический процесс, ощущения - психический процесс, суждения - логический процесс. В соответствии со своими теоретическими концепциями он полагал, что между актами возбуждения и ощущения существует однозначное соответствие. При этом он допускал полное соответствие между раздражением и возбуждением с одной стороны, и ощущением и суждением с другой. Отсюда следовало, что если можно измерить первый процесс, то можно измерить и последующие. Проблема заключалась в установлении количественной связи между раздражением (физический процесс) и соответствующим ему ощущением (психический процесс). Ее решение является предметом психофизики.

Внастоящее время область психофизических исследований значительно расширилась. Во-первых, при оценке стимула (раздражителя) учитываются не только осознанные ощущения, но и иные реакции организма: кожно-гальваническая, двигательная, сосудистая, депрессия альфа-ритма и др. Регистрацию таких физиологических и поведенческих реакций принято относить к объективной сенситометрии. Во-вторых, психофизическим исследованиям, кроме ощущений, подвергаются и другие познавательные процессы: память, восприятие, мышление, эмоционально-волевая сфера психики. В качестве раздражителей могут использоваться не только физические стимулы, но и любые другие, которые субъект может упорядочить по какому-либо признаку, например почерки - по степени разборчивости цвета - по степени привлекательности.

Втаком широком смысле психофизику можно определить как науку об ответных реакциях организма на служащие стимулами внешней среды (С. Стивенс 1960). Основными

7

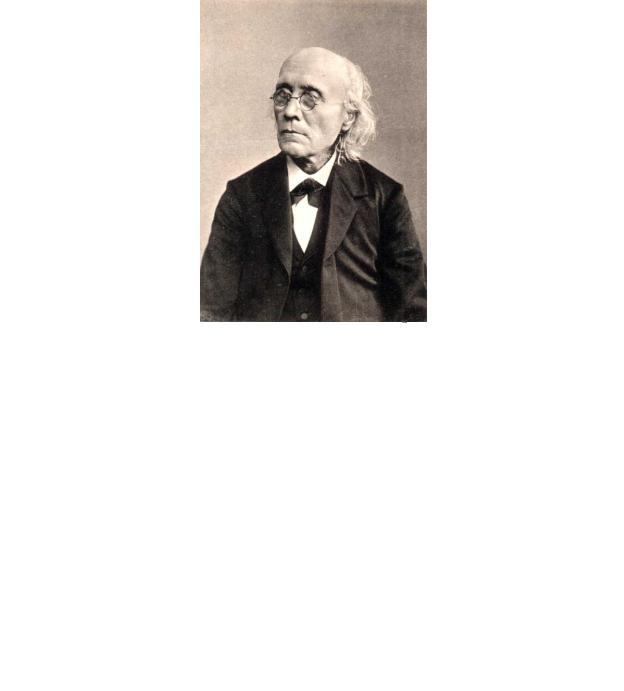

Рис. 1. Густав Теодор Фехнер (нем. Gustav Theodor Fechner [ˈfɛçnɐ]; 19 апреля 1801, Гросс-Зерхен, Бранденбург, Пруссия, Священная Римская империя (ныне Жарки-Вельке в Любушском воеводстве Польши)— 18 ноября 1887, Лейпциг, Саксония, Германская империя) — немецкий психолог, один из первых экспериментальных психологов, основоположник психофизиологии и психофизики. Его взгляды оказали влияние на многих учёных и философов XX века, в том числе: Герардуса Хейманса, Эрнста Маха, Вильгельма Вундта, Зигмунда Фрейда и Стенли Холла. Фехнера считают создателем формулы S=KlogI, которая доказывает наличие научно обоснованной связи между телом и психикой. В «Элементах психофизики» предложил путь как можно проследить связь величины физического стимула с величинами психических процессов, рассматривая это как решение проблемы дуализма «психика-тело» (Википедия).

задачами психофизики являются разработка психофизических методов исследования и развитие теории сенсорно-перцептивных процессов.

Основными проблемами психофизики являются: изучение порогов чувствительности, шкалирование психических процессов, обнаружение сигнала, теория эксперимента. В последнее время пристальное внимание психофизиков стал привлекать процесс формирования ощущений, механизмы их возникновения. Начинает вырисовываться еще одна важная проблема психофизики – «изучение ощущения, как развертывающегося во времени процесса

8

и его нейрофизиологических основ» (Б.Ф. Ломов, 1974). Существуют объективная и субъективная сенсорные

физиологии. Объективная сенсорная физиология исследует влияние сенсорных стимулов на органы чувств, применяя те же методы, что и в случае других физиологических процессов. Пытаясь на основе субъективных ощущений и восприятия разобраться в работе органов чувств мы занимаемся субъективной сенсорной физиологией.

Рис. 2. Схема взаимоотношений в сенсорной системе. Прямоугольниками обозначены основные рассматриваемые феномены, стрелки между ними соответствуют связям типа «приводит к» или «вызывает» (при условиях, перечисленных под каждой стрелкой). Пунктирная линия – это переход от физиологических процессов к психическим.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

В основе строения всех сенсорных систем высших позвоночных животных и человека лежит четыре основных принципа:

1)многослойность - наличие нескольких слоев нервных клеток, первый из которых связан с рецепторами, а последний - с нейронами моторных областей коры большого мозга.

2)многоканальность сенсорной системы - наличие в каждом слое множества (от десятков тысяч до миллионов) нервных клеток, связанных с множеством клеток следующего слоя, что в свою очередь обеспечивает сенсорной системе точность и детальность анализа сигналов, и большую надежность.

3)в соседних слоях нервных клеток обнаруживается разное число элементов, вследствие чего формируются «сенсорные воронки». Воронки различают «суживающие» и «расширяющиеся».

9

Физиологический смысл «суживающейся воронки» состоит в уменьшении избыточной информации, а «расширяющейся воронки» - в обеспечении дробного и сложного анализа разных признаков сигнала.

4)дифференциация сенсорной системы по вертикали и по горизонтали. Дифференциация по вертикали состоит в образовании отделов, каждый из которых сформирован рядом нейронных слоев. Отдел - это более крупное морфофункциональное образование, чем слой нейронов (например, обонятельные луковицы, кохлеарные ядра и пр.). Дифференциация по горизонтали заключается в разных свойствах рецепторов, нейронов и связей между ними в пределах каждого из слоев. Так в зрении работает два параллельных нейронных канала, идущих от фоторецепторов к коре большого мозга и по-разному перерабатывающих информацию, поступающую от центра и от периферии сетчатки глаза.

Иерархическая организация сенсорных систем

Получение информации из окружающей среды и от собственного тела является обязательным и необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека, условием его существования. Термин «сенсорная система» произошел от латинского слова «sensus» –чувство. Таким образом, сенсорная система вводит информацию в мозг и анализирует ее. Работа любой сенсорной системы начинается с восприятия рецепторами внешней для мозга физической или химической энергии, трансформации ее в нервные сигналы и передачи их в мозг через цепи нейронов. Не случайно в любой сенсорной системе принято выделять три иерархических уровня (отдела):

периферические рецепторы;

проводящие пути и переключательные ядра;

первичные проекционные области коры и области вторичной

сенсорной коры.

На каждом из этих уровней осуществляется процесс последовательной переработки информации (рис.1.).

Низший уровень переработки информации обеспечивают первичные сенсорные нейроны, которые расположены в специализированных органах чувств или в чувствительных нервных ганглиях и предназначены для проведения возбуждения от периферических

Ассоциативные области коры

10

↑

Вторичная сенсорная кора

↑

Первичная сенсорная кора

↑

Таламус

↑

Переключательные ядра

↑

Первичные сенсорные нейроны

↑

Рецепторы Рис. 3. Процесс последовательной переработки информации

рецепторов в центральную нервную систему. Периферические рецепторы – это чувствительные высокоспециализированные образования, способные воспринять, трансформировать и передать энергию внешнего стимула первичным сенсорным нейронам. Центральные отростки первичных сенсорных нейронов оканчиваются в головном или спинном мозге на нейронах второго порядка, тела которых расположены в переключательном ядре. В переключательных ядрах имеются не только возбуждающие, но и тормозные нейроны, принимающие активное участие в переработке передаваемой информации. Представляя более высокий иерархический уровень, нейроны переключательного ядра могут регулировать передачу информации путем усиления одних и торможения (или даже подавления) других сигналов. Аксоны нейронов второго порядка образуют проводящие пути к следующему переключательному ядру в таламусе.

Таламус пропускает:

(1)сильные сигналы;

(2)новые сигналы (по «подсказке» четверохолмия);

(3)сигналы, связанные с текущей деятельностью коры.

(1)+ (2): «непроизвольное внимание»; настройку органов чувств на стимулы помогает осуществить ориентировочный рефлекс.

(3): «произвольное внимание»; в основе – команды, передаваемые корой на тормозные интернейроны таламуса (пример: настройка