Lffler_Dialektologie

.pdf

128Probleme der Interpretation

eine außerlinguistische Abgrenzung und Benennung von Sprachgebieten und deren Korrelierung mit Sprachgrenzen mit sich bringe. Diese These von den Problemgebieten eignet sich besonders für die Festlegung und Abgrenzung von Untersuchungsgebieten bei dialektologischenArbeiten. Für die Frage der "Sprachlandschaft", die ja im Grunde gar keine sprachliche, sondern eine kulturgeographische ist, dürfte das "Problemgebiet" jedoch noch nicht die endgültige Lösung darstellen.

I359] Jan Goossens, Die Begrenzung dialektologischer Problemgebiete. In: Zeitschrift für

Dialektologie und Linguistik 38,1971, S. 129-144

6.2.6Systemlin~uistische Kriterien für Grenzen und Sprachräume

Die klassischen Sprachlinien der Dialektgeographie betreffen einzellautliche Erscheinungen entweder in einem bestimmten Wort (p/pf in pund: pfund, blw in stube: stuwe) oder generell in allen Wörtern (b/w, ilei. alo etc.) bei gleicher lautlicher Umgebung. Es lassen sich auch mehrere "Fälle" von Lautdifferenzen unter einem bestimmten Gesichtspunkt kombinieren und als eine gemeinsame

Merkmalsveränderung darstellen und deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein als Grenzlinie markieren. Solche Merkmalsdifferenzen können z.B. sein: [vorne, gerundet] gegen [vorne, ungerundet]. also die Reihe lö, Ü, 0, ul gegen le, i, e, j/, worunter man die sogenannte Entrundung versteht, oder: [vokal. kurz, in offener Silbe] gegen [vokal. lang, in offener Silbe], z.B.!wage/: !wiige!, bekannt als Vokaldehnung in altoffener Silbe, oder: [konsonant, verschluss!. stimntl.] gegen [konsonant, spirant, stimm!.]. also Ip, t. kl gegen If, s, chi, der sogenannten zweiten Lautverschiebung. Hier werden also nicht mehr Einzellaut-Unterschiede und nur Einzelwortdifferenzen betrachtet, sondern Merkmalunterschiede, die für alle lautlichen Vertreter dieser Merkmalreihen ausnahmslos gelten. Man spricht in solchen Fällen von "Reihenschritten" . Schon die von J. Grimm in seiner 'Deutsehen Grammatik' [86] von 1819 zum erstenmal formulierte hochdeutsche Lautverschiebung war als eine Art Reihenschrittentwicklung dargestellt. In der Sprachgeographie deckte sich die diatopische Lagerung aller "Teilnehmer" einer solchen Merkmaldifferenz jedoch nicht in der erwarteten Ausnahmslosigkeit. Die einzelnen Vertreter (Laute) und deren Vorkommen in Einzelwörtern reichen im geographischen Raum sehr verschieden weit. Die "Reihenschrittentwicklung" der hochdeutschen Lautverschiebung als gemeinsame Merkmalsveränderung einer ganzen Lautreihe stellt sich so in der Landschaft oft als ein gestaffeltes Linienbündel dar, dessen Linien nach Einzellauten und nochmals nach Einzelwörtern verschieden auseinanderlaufen. Berühmt ist der sogenannte "Rheinische Fächer", der die Grenzlinie zwischen Lautverschiebung und Nicht-Lautverschiebung auflöst in ein von Nord nach Süd aufgefächertes Linienbünde!. Der Schaft dieses Fächers liegt im Mitteldeutschen, etwa im Thüringischen, nach Westen hin fächern sich die einzelnen Linien bis über den Rhein hin auf. Die nördlichste Linie

Sprachraum und das Problem der Einteilung der Mundarten 129

[>0=

........I.

i'"

~

-i" .

~

CI) I " - >

Karte 7: Systemkarte der vorderen Vokale im Ostschweizerischen (nach W.G. Moulton

[367]). (Entnommen aus: P. Zinsli u. O. Bandie (Hrsg.), Sprachleben der

Schweiz. Festschrift für R. Hotzenköcherle. Bern 1963.)

130Probleme der Interpretation

(ik/ich) reicht bis an die niederländische Grenze, die südlichste (pund/pfund) bis an den Oberrhein bei Straßburg. Von Nord nach Süd sind es folgende Hauptlinien:

1.ik/ich, 2. maken/machen, 3. dorp/dorf, 4. dat/das, 5. appel/apfel, 6. pund/pfund.

Allein die einzelnen Wortvertreter der Lautdifferenz It, s, tzl (dat/das, water/wasser, tun/zäun, holt/holz) liegen an ihren Endpunkten über 200 km auseinander. Derart weit gestreute Linien einer "Reihenschrittentwicklung" widersprechen: eigentlich der These von der geographischen Abbildbarkeit der systematischen Merkmalsentwicklungen (vgl. Karte 1).

Die Phonologie als die strukturelle Betrachtung der lautlichen Seite der Sprache sucht solche Ungereimtheiten im Gelände zu erklären. Seit dem programmatischen Aufsatz von Weinreich [134]1954 versuchte man dem Problem der Isoglossen und Sprachgrenze und damit der räumlichen Einteilung von Dialekten und Teildialekten mit Hilfe der phonologischen System-Differenzen beizukommen. Vor allem anhand der Materialien der niederländischen Sprachgeographie (Goossens [135] u.a.) und der Karten des Schweizerdeutschen Sprachatlasses (Moulton [217]) versuchte man, Systeme und Teilsysteme einzelner Mundarten aufzustellen und in eine bestimmte geographische Lagerung zu bringen. Reihenschritte sind dann Differenzen zwischen zwei Lautsystemen oder Teilsystemen, also nicht mehr von einer Summe von Einzelläufen mit gemeinsamen Merkmalen, seien diese nun distinktiv oder nicht. Orte und Gebiete mit gleichartigen Systemen (z.B. zweistufige oder dreistufige, Dreieckoder Vierecksysteme bei Vokalen) bilden ein Systemgebiet. Die Grenze ist dann eine Systemoder Teilsystemgrenze. Systemgebiete sind in der Regel großräumiger, da sie örtliche Varianten oder allophonische Laute nicht berücksichtigen. Die Frage ist, ob Systemoder Teilsystemgrenzen linguistisch gesehen einen größeren Grenzcharakter haben als die einzellautlichen Isophone oder Isoglossenbündel (vgl. auch die Karten bei Göschel [214]).

Die reine Systemdifferenzkarte wird viele Grenzlinien nicht abbilden. Es wurde schon darauf hingewiesen, wie komplizierte Unterschiede zwischen zwei Dialekten bestehen können bei identischem Lautsystem (s. Kap. 5.1.5). Unterschiede der Distribution, die die eigentlichen Verstehensgrenzen bilden, wird eine Systemkarte gar nicht aufzeigen. Daher muss neben die reine Systemoder Inventarkarte die Distributionskarte als das eigentliche Instrument der Aufdeckung sprachlicher

Grenzphänomene treten.

Trotz der vordergründigen Objektivität der quantifizierenden Systemanalysen zum Zwecke der Dialekttypologie stellt sich auch hier die Frage der Bewertung und Gewichtung der linguistischen Einheiten im gleichen Maße wie bei der herkömmlichen Isoglossen-Abgrenzung. Ein Versuch, die morphologischen Systeme als grenzund raumbildende Faktoren für das Niederdeutsche in ähnlicher Weise heranzuziehen, wurde bereits erwähnt (Kap. 5.3.4, Panzer [220]).

Vgl. Wiesinger [219]. 1970; Weinreich [134]. 1954, Goossens [135] 1969, Gösche1 [214] 1973; Moulton [217] 1963

[360]Walter Arndt, Ein Ansatz zur strukturellen Gliederung der deutschen Dialekte. In:

Phonetica 9,1963, S. 1-10

Sprachbewegung und Sprachwandel 131

6.3Sprachbewegung und Sprachwandel

Schon die Frage nach dem Warum einer Grenzlinie setzte Sprachbewegung und Sprachhinderung als grenzbildende Ursachen voraus. Die Interpretation als ursächliche Deutung von einmal festgestellten Räumen und Linien soll jetzt ganz auf das Phänomen der sprachlichen Veränderung in den drei Ebenen Raum, Zeit und sozialer Gruppe gerichtet sein.

Sprachbewegung als Veränderlichkeit des linguistischen Inventars einerseits und dessen Einsatz in der Rede andererseits gibt es selbst beim Einzelsprecher in dauerndem Wechsel. Mindestens vier solcher stereotypen Rollensprachen hat eine schon ältere Untersuchung herausgefunden (M. Hain [361], 1951. nach Hard [13] 31; vgl. auch Ruoff [SI], S. I97fl.):

I. Vollmundart der Einheimischen unter sich

2.Sprechweise im mundartlichen Verkehr mit Nachbardörfern

3.Sprechweise im Verkehr mit Respektspersonen am Ort

4.Sprechweise mit Fremden

Die Möglichkeit der sprachlichen Veränderung als individuelle Mobilität oder als Mobilität einer sozialen Gruppe im Sinne eines Rollenverhaltens dürfte einer der Hauptgründe sein für Sprachveränderung überhaupt. Was sich im Raum als Bewegung und in der Zeit als Entwicklung darstellt, hat seinen tieferen Grund in der Fähigkeit der Sprecher, aus Gründen, die außerhalb seiner Person liegen, die sprachiiche Strategie zu ändern: aus Anpassung, Nachahmung, Herablassung oder andern emotionalen Gründen. Die Ursachenforschung von Sprachveränderung geht jedoch mehr auf objektivierbare und außerpsychische Faktoren, gewissermaßen auf die Bedingungen und faktischen Voraussetzungen, die den sprachpsychologischen Akt der Änderung auslösen. Hierbei werden wiederum mehrere Ebenen unterschieden.

Von Sprachbewegung lässt sich nur sprechen, wenn man eine fixe Bezugsgröße als Ausgangspunkt annimmt. Für die Sprachbewegung in der zeitlichen Abfolge setzt man ein historisches Bezugssystem als Nullstufe an, entweder das Mittelhochdeutsche oder das Voralthochdeutsche. Der synchrone Zustand eines Dialekts kann dann als ein Augenblickspunkt auf der Entwicklungslinie betrachtet werden, die vom Bezugssystem wegführt. Veränderung ist dann als Fortentwicklung von einem Ausgangspunkt aus verstanden. Sprachveränderung kann aber auch als eine Hinoder Wegentwicklung von einem Nachbardialekt aus gesehen werden. Dies wäre eine relative Sprachbewegung im Raum. Schließlich kann Bewegung auch vom Ziel, also der Richtung her, gesehen werden. Der Zielpunkt könnte die Hochsprache, eine höherwertige Nachbarmundart oder eine überregionale Ausgleichssprache sein. Die zeitlichen Veränderungen der Sprache lassen sich punktuell für einen Ort durch mehrere synchrone Schnitte hinter-

132 Probleme der Interpretation

einander belegen. Das einfachste Modell ist eine Ortsgrammatik mit der Beschreibung der gegenwärtigen Mundart und Belegen aus einer historischen Zeitstufe. In jüngerer Zeit wurden auch mehrfach kurzzeit-diachronische Vergleiche angestellt, indem zu den Wenkerbogen vom Ende des letzten Jahrhunderts eine Kontrollaufnainne aus der Gegenwart für denselben Ort gemacht wurde und damit die Sprachveränderung der letzten 70 Jahre mit zwei zeitlichen Schnitten und völlig identischen Versuchsbedingungen beobachtet werden konnten (Spenter [362], Baur [3631. Nail [316], Koß [364]).

Die wichtigste Fragestellung beim Sprachwandel ist wieder die dialektgeographische:

1.Welche linguistischen Einheiten sind in Bewegung und warum gerade diese?

2.In welcher Richtung erfolgt die Bewegung in der Landschaft?

3.Warum erfolgt diese Bewegung?

Man muss dabei unterscheiden, ob eine Sprachbewegung bereits historisch, d.h. abgeschlossen, oder noch im Gange ist. Man spricht hierbei von historischem und aktuellem Lautoder Sprachwandel.

[361]Mathilde Hain, Sprichwort und Volkssprache. Eine volkskundlich-soziologische Dorfuntersuchung. Giessen 1951

[362]Ame Spenter, Sprachbewegung in der Landschaft um Marburg a.d.L. 1880-1960. Marburg 1964

[363]Gerhard W. BaUT, Die Mundarten im nördlichen Schwarzwald. Marburg 1967 bes. S. 195fl.

[364]Gerhard Koß, Die "Wenkerbogen" von Coburg und Neuses. In: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 1972, S. 41-72

über die Variation und Sprachbewegung innerhalb eines Stadtdialektes (Basel): Hafer

[165] und

[365]Helen Christen, Dialekt im Alltag. Eine empirische Untersuchung zur lokalen Komponente heutiger schweizerdeutscher Varietäten. Tübingen 1998.

6.3.1Das Kartenbild als Bewegungsablauf

Das dialektgeographische Kartenbild ist in seiner Grenzund Raumbildung nur als Bewegung zu interpretieren, die im Augenblick der Aufnainne für einen Moment fixiert wurde. Dialektale Sprache kennt nicht die Zwangsjacke einer Normgrammatik. Sie ist also im Gegensatz zur kodifizierten Standardsprache einer dauernden Veränderung ausgesetzt. Jede Isoglossenkarte ist von daher eine historische Karte, da das Kartenbild in seiner Statik angibt,

1.welches sprachliche Element eine bestimmte Linienführung zeigt,

2.in welche Richtung durch diese Linienführung eine Bewegung angezeigt wird und

"I

I

I

!

Sprach bewegung und Sprachwandel 133

3.welches die Gründe für die Bewegung überhaupt und die Bewegungsrichtung im Besonderen sind.

Auf der Isoglossenkarte treten immer wieder bestimmte Linienstrukturen auf, die einen bestimmten Typ von Sprachbewegung und deren Begründung abbilden.

1. Die konzentrischen Wellen:

Dieses Bild ist selten. Es zeigt einen Mittel-

N

punkt (NKernlandschaft ). von dem aus sich sprachliche Formen nach allen Richtungen gleichmäßig von Ort zu Ort ausbreiten. Vor allem in unmittelbarer Umgebung städtischer Zentren sind solche Linienstrukturen möglich. Sie deuten auf einen sprachlichen Mittelpunkt mit hoher Ausstrahlungskraft.

2. Trichteroder Keilform:

Bei dieser Linienstruktur wird eine Bewegung an der gleicinnäßigen Ausbreitung entweder durch natürliche Barrieren oder durch die Widerstandskraft eines gewichtigen Zentrums gehindert, oder eine Neuerung wird durch die Sogkraft eines Zentrums gewissermaßen im Vorgriff in eine Sprachlandschaft, entlang einer Verkehrsachse hereingeholt. So hat z.B. der Stadtbereich Berlin im niederdeutschen Sprachgebiet die Trichterwirkung für mitteldeutsche Formen. Trichter und Keil sehen auf der Karte gleich aus.

Ob ein solches Bild Beharrung oder Neuerung anzeigt, muss aus dem Gesamt- zusammenhang erschlossen werden.

134Probleme der Interpretation

3. Die Sprach-Insel:

4. Der Schlauch:

t

Hier hat sich ein einzelner Ortspunkt einer ganzen Reihe von Sprachentwicklungen widersetzt, gewissermaßen den Anschluss an die Umgebung verloren, oder durch ortsüberspringende Siedlung wurden sprachliche Elemente nur an bestimmte Ortspunkte als eine Art Fremdkörper getragen. Auf diese Art waren durch die Ostsiedlung eine Reihe deutscher Dialektinseln im europäischen Osten entstanden.

Dieses Bild weist auf ein ehemaliges zusammenhängendes Sprachgebiet hin, das von zwei Seiten "bedrängt" wird. Der Schlauch verbindet wie ein Korridor zwei zusammen- gehörige Gebiete. Er stellt die letzte Phase kurz vor der endgültigen Abtrennung beider Sprachgebiete dar. Durch einen solchen Schlauch wird z.B. entlang dem Nordufer des Bodensees das westliche Niederalemannische mit dem östlichen Alemannischen des Allgäus und Vorarlbergs verbunden. Schwäbische Neuerungen haben die Verbindung an manchen Stellen schon ganz unterbrochen.

Sprachbewegung und Sprachwandel 135

5. Polyzentrische Figuren:

Eine Neuerung springt von einem Oberzen- trum (Stadt) zu einem benachbarten Unterzentrum und so fort. Das flache Land wird zunächst übergangen und erst von den Unterzentren her erfasst. H. Moser [151] hat diesen Vorgang für die oberschwäbischen Städte im niederalemannischen Gebiet aufgezeigt, wo über die städtischen Zentren schwäbische Neuerungen sich allmählich ausdehnen.

Aus solchen typischen Linienstrukturen kann also abgelesen werden, welcher sprachliche Vorgang sich in welcher Richtung und aus welchen Gründen ausbreitet. Man erkennt Neuerungszonen und Rückzugsgebiete, Inseln als Relikte oder Vorposten, wobei manche Figuren konträre Interpretationen zulassen, je nach dem Befund der übrigen sprachlichen und nichtsprachlichen Faktoren. So werden z.B. Keilformen, die von hochsprachnahen Elementen gebildet sind, aller Wahrscheinlichkeit nach Neuerung darstellen und umgekehrt.

6.3.2Umkehrbarkeit von diachroner und diatopischer Sprach bewegung

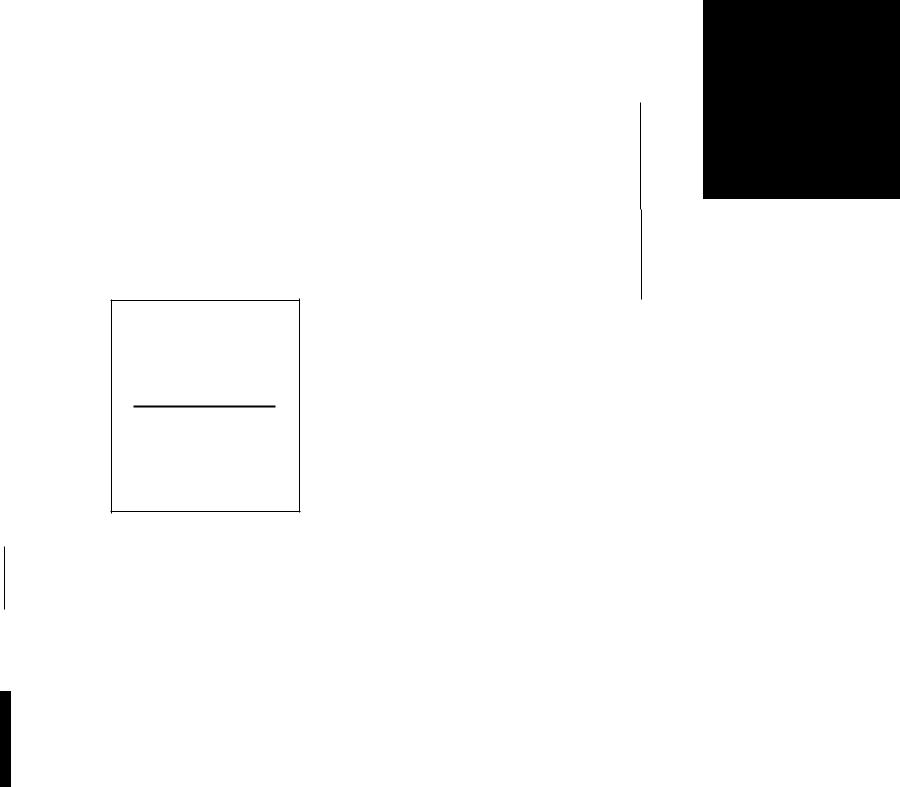

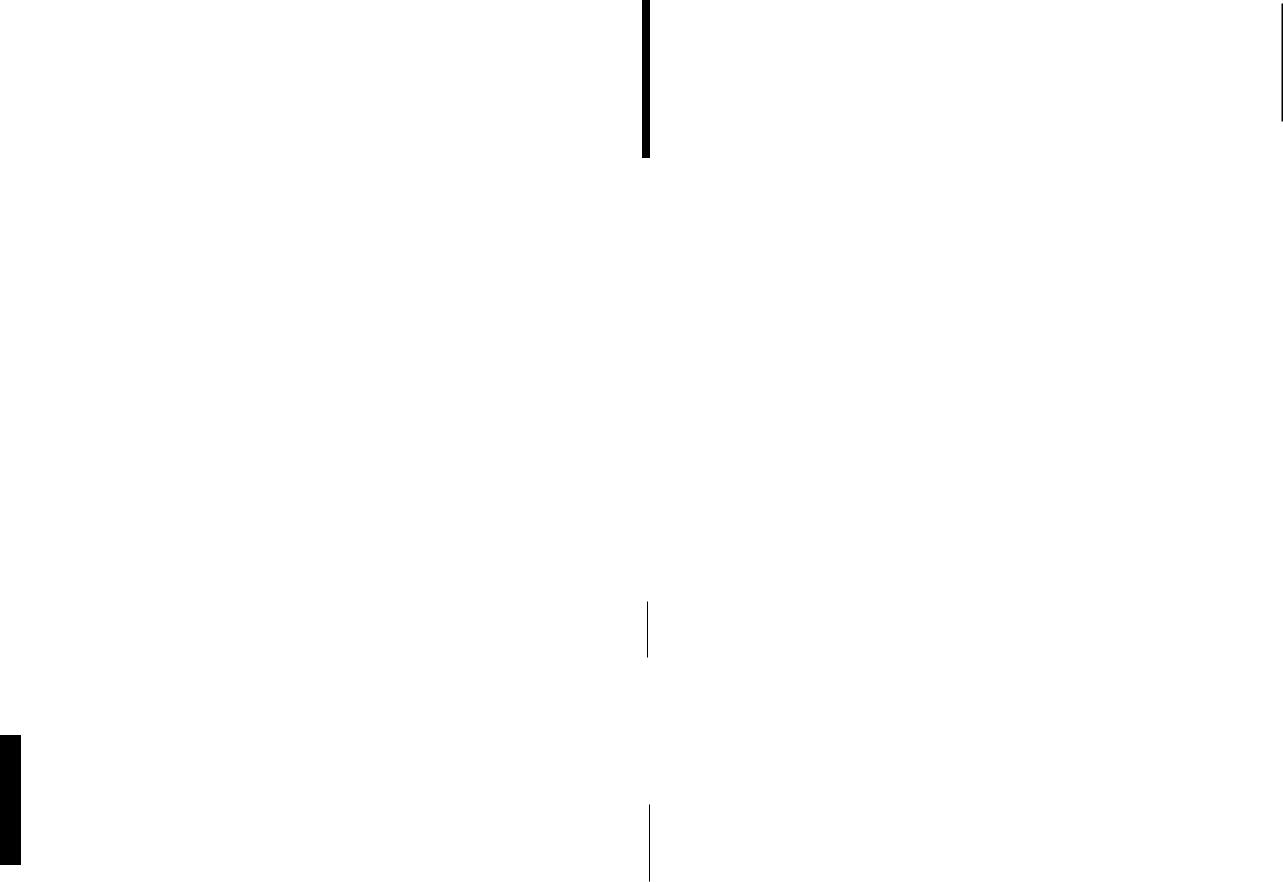

Einige strukturell-phonologische Arbeiten haben eine Beziehung zwischen historischer Sprachentwicklung an einem Einzelort und der diatopischen Bewegungsrichtung in der Umgebung dieses Ortes formuliert. Die Erkenntnis, dass sich diachronische Systemdifferenzen auch diatopisch abbilden lassen, ist nicht neu. Sie wird inzwischen expliziter dargestellt. Ein augenfälliges Beispiel für die Transponierbarkeit von phonologischen Regeln in den geographischen Raum bietet die Distribution von /s/ im Limburgischen (s. Karte 8). Die sechs möglichen Positionen lassen sich in sechs Stellungsregeln fassen, die sich jeweils um eine Position schrittweise erweitern. In derselben schrittweisen Erweiterung grenzen die Distributionszonen in der Landschaft aneinander. Ein derartiges Bild lässt sich dann interpretieren als Bewegungsrichtung der Palatalisierung /s/ --> /s/ in Richtung von Zone 6 nach Zone I. Die phonologischen Distributionsregeln sind hier also strukturell-systematisch (synchron) zu lesen, gleichzeitig auch syste- matisch-diatopisch und dazu noch systematisch-diachron zu interpretieren. Die Umkehrbarkeit von diatopischer und diachroner Regel hat vor allem für die Rekonstruktion historischer Entwicklungen und Bewegungsrichtungen eine große Bedeutung. Nach dieser These muss sich die Geschichte eines Lautes an einem Ort erschließen lassen ohne historische Zeugnisse nur durch die diato-

136 Probleme der Interpretation

Distribution |

|

<D /s/ in Fremdwörtern |

|

||

|

|

||||

|

® |

/ä/ anlautend |

vor Vokal + 1 |

|

|

des Phonems |

|

® |

ISlanlautend |

vor/r/+l+2 |

|

/5/ |

|

@ ISI in und auslautend +1+ 2+3 |

|

||

|

® |

1~/anlautend vor/ll,/ml,/nl,/p/,/t/+ |

|

||

Limburgischen |

|

® |

1~/anlautend vor/w/t-1+2+3+4+5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Karte 8: Distribution des Phonems /SI im Limburgischen (nach [135] J. Goossens,

Strukturelle Sprachgeographie. Eine Einführung in Methodik und Ergebnisse.

Heidelberg 1969).

Sprach bewegung und Sprachwandel 137

pische Analyse der lautlichen Umgebung dieses Ortes. Eine solche lineare Umkehrbarkeit setzt jedoch ideale Sprachverhältnisse voraus: eine ungestörte, kontinuierliche Lagerung aller Sprachvarianten als eine Schritt-für-Schritt-Ent- wicklung, die nicht von Zentren gestört oder Barrieren gehindert wird. Derartige ideale Verhältnisse dürften großräumig selten, für diatopische Teilausschnitte jedoch immer wieder anzutreffen sein. Als Prinzip mit Einschränkungen wird die These von der Umkehrbarkeit vor allem in der historischen Dialektgeographie ein wichtiges Hilfsmittel sein.

Zur Korrespondenz von arealen und sozialen "Sprach-Bewegungen" schon bei Rard [13], Kap. 1-4, bes. S. 31 "Rollensprachen". Zur "Interpretation geographischer Verbreitungs- bilder": Niebaum, Macha [18]. S. 93-108

6.3.3Innere Ursachen der Sprachbewegung

Als die klassische Ursache vieler sprachlicher Veränderungen, die nicht als Übernahme von außen, sondern von innen, gewissermaßen aus der Sprache selbst heraus, entstanden sind, wird Akzentverschiebung angenommen. Schon für die Ausgliederung der germanischen Sprachen aus dem Indogermanischen Verband wurde der Übergang vom "musikalischen" Akzent (Tonhöhenveränderung) zum dynamischen (Intensitätsveränderung) als auslösendes Moment angenommen. Eine Verlagerung des Wortakzentes führt in der Folge zu starken lautlichen Veränderungen, vor allem im schwachtonigen Bereich (Endsilbenschwächung). Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft hat einige weitere innersprachliche Grundtendenzen formuliert, die zu Veränderungen führen: Systemzwang als Analogiebildung, artikulatorische Assimilationsvorgänge bei weit auseinanderliegenden Lauten, Sprachökonomie, Übernahme und Integration fremder Elemente durch Substitution u.a.m. Solche sprachlichen Grundtendenzen bedurften keines Anstoßes von außen. Sobald von einem zunächst unmerklichen artikulatorischen Wandel einmal eine ganze Reihe erfasst war, wirkte dieser ausnahmslos und zwingend als obligatorisches Gesetz. Der Zwang zur Wahrung der Kommunikation, d.h. die Aufrechterhaltung der Verstehbarkeit, erforderte diese Ausnahmslosigkeit, zumindest in solchen Fällen, wo sonst zu viele gleichlautende Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung (Homonymen) entstehen würden ("Homonymenflucht").

Auch die Phonologie hat einige systembedingte obligatorische Veränderungsmechanismen erkannt (Martinet [366]. Moulton [367]). Oberstes Prinzip für große Sprachveränderungen ist der Zwang zur Systemerhaltung. Wenn sich in einem Phonem, z.B. lai, allmählich stellungsbedingte phonetische Varianten ergeben mit der Tendenz zu einer hinteren (velaren) Artikulation: Ii), öl, so fallen viele lai -Wörter zusammen mit solchen, die schon immer das 101-Phonem hatten:

Hase mit Hose, Wagen mit Wogen, haben mit hoben usw. Das alte 101 weicht dann um mindestens eine MerkmalsteIle aus, wenigstens in den Fällen, wo Missver-

138Probleme der Interpretation

ständnisse möglich sind. So wird im Schwäbischen altes rät zu röt, wodurch altes röt (Farbe) nach rout hin ausweicht, oder aber das alte 161 bleibt, und die ehemalige Variante (Allophon) 11)1 wird durch das neue Phonem 11)1 aus läl besetzt. Es können auch ursprüngliche phonetische Varianten durch Einwirkung von Nachbarlauten verändert werden, ohne dass zunächst ein Bedeutungswandel damit verbunden ist. wenn z.B. [al durch folgende [i] zu [ä] umgelautet wird oder [u] zu [ü]. Wenn aber das umlautende [i] im Zuge der Endsilbenschwächung ver-

schwindet, muss der Umlaut die grammatische Funktion übernehmen, die vom [i] getragen war, z.B. Konjunktivoder Pluralanzeige. Der Umlaut als allophonische Variante wird dann bedeutungsdistinktiv und ein selbständiges Phonem. Bei solchen Systemveränderungen aus "innerer Kausalität" herrscht der Zwang zu einer ungefähren Ausgewogenheit des Systems in Bezug auf die Zahl der Reihen und in Bezug auf eine ausgewogene Besetzung und Distribution der Phoneme. Schon geringe Veränderungen im Allophonbereich an irgendeiner Stelle des Systems können als Stoß oder Sog im Laufe der Zeit eine völlige Umgestaltung der Lautstruktur und deren Distribution zur Folge haben. Anstöße können durch fremdsprachige Nachbarn ausgelöst werden, von denen z.B. eine Nasalierung oder Palatalisierung unbewusst übernommen wird. Auch Wortimport, der zu einer Überbesetzung von bisher schwach vertretenen Phonemen führt. oder der Zwang, viele fremde Laute dem eigenen Lautsystem anpassen zu müssen, bringen Systemveränderungen in Gang, die dann in Eigengesetzlichkeit ablaufen. Systembedingte Sprachveränderungen lassen sich als allmähliche Merkmalsveränderungen darstellen. Abrupte Sprünge über mehrere Merkmalsreihen hinweg gibt es nicht. Solche liegen dagegen vor, wenn in importierten Einzelwörtern eine systemfremde Lautung übernommen und nicht durch eine schon vorhandene substituiert wird. Wenn z.B. in einem Gebiet. wo altes 111 noch in allen Wörtern gilt. plötzlich einige besondere Wörter dieser Klasse von außen in der Form mein, dein oder Zeit ('liegt') anstelle der eigenen mln, dln, 1Jt übernommen werden, ohne dass die [i]-Artikulation bei den anderen Vertretern des ii/-Phonems aufgegeben wird. Hier kann man nicht von einer Merkmalveränderung von [1] über [ii] zu

[ei] sprechen, sondern von einem Lautaustausch von Wort zu Wort, wobei das zahlenmäßige Übergewicht allmählich zugunsten des neuen Phonems leil umschlägt. Solche Systemveränderungen gehen nicht eigengesetzlich vor sich, sondern sind auf Import von außen angewiesen. Dagegen bedürfen innersystematische Veränderungen als allmähliche Artikulationsverschiebungen nicht des dauernden Zuwachses von außen. Solche inneren Veränderungen können denn auch an mehreren Stellen unabhängig voneinander gleichzeitig entstehen (Polygenese), was man für bestimmte Erscheinungen wie Entrundung, Diphthongierung, Palatalisierung oder die sogenannte binnendeutsche Konsonantenschwächung (p > b, t > d, k > g) annimmt.

Wenn von zwei konkurrierenden sprachlichen Elementen das eine siegt und sich durchsetzt, so kann das an seiner linguistischen Disposition liegen. Seine Konsistenz oder Labilität kann durch artikulatorische Nähe zu Nachbarelementen

Sprachbewegung und Sprachwandel 139

oder durch Überund Unterbesetzung bestimmter Phoneme im Wortschatz oder durch die Häufigkeit des Gebrauchs bedingt sein. Das Übergewicht kann aber auch durch den kommunikativen Mehrwert einer bestimmten Form oder eines Wortes begründet sein. Elemente, die eine größere Verbreitung haben, seien sie neu oder alt, gewährleisten einen größeren Kommunikationsradius und haben daher die Tendenz, sich auszubreiten. Reliktgebiete ohne überregionale Kommunikationsbedürfnisse, ob aus einer Bedeutungslosigkeit heraus oder aus Selbstbewusstsein, können sich solchen Tendenzen jedoch hartnäckig wider- setzen.

[366]Andre Martinet, Economie des changements phonetiques. Paris 1955, 21964

[367]William G. Moulton, Lautwandel durch innere Kausalität: Die ostschweizerische

Vokalspaltung. In: Zeitschrift für Mundartforschung 28.1961, S. 227-251

[368]WalterHaas, Sprachwandel und Sprachgeographie. Untersuchungen zur Struktur der Dialektverschiedenheit am Beispiele der schweizerdeutschen Vokalsysteme. Wiesbaden 1978

6.3.4Äußere Ursachen der Sprachbewegung

Der Mehrwert einer Sprachform, der zu einem Übergewicht führt, kann auch außersprachlich, sozial. wirtschaftlich oder politisch bedingt sein. Sozialprestige bringt Sprachprestige mit sich. Da die sozial höhere Schicht die Konventionen des zwischenmenschlichen Verhaltens, damit auch der Sprache, prägt. entweder durch Vorbild oder durch Zwang, führt dies zu gewollter oder erzwungener Nachahmung. Da diese Schicht oft die kommunikativ weiterreichende Sprachvariante spricht. fällt das Sozialprestige mit dem eben genannten kommunikativen Mehrwert zusammen. Am augenfälligsten ist das Sozialgefälle auf der Dialektkarte als Gegensatz Stadt - Land zu erkennen. Die soziale Grundschicht in der Stadt hat durch ortsbedingtes Sozialprestige und Kontakt mit höheren Gruppen einen größeren Bestand an mehrwertigen Sprachformen. Dabei ist "neu" oder "mehrwertig" nicht linguistisch zu verstehen. Höherwertig muss nicht immer hochsprachnäher sein. Wenn alemannisch Inail ('nein') gelegentlich zugunsten des höherwertigen schwäbischen Inoil aufgegeben wird (s. Kap. 5.!.7), so ist dieser Vorgang sprachgeschichtlich ein Rückschritt. Er zeigt jedoch einen regionalen Mehrwert des Schwäbischen gegenüber dem Alemannischen an und lässt auf eine Grundrichtung sprachlicher Neuerungen im schwäbisch-alemannischen Berührungsgebiet schließen.

Bei dem Phänomen "language in contact", das zu sprachlichen Veränderungen in den Dialekten führt, müssen also auch extralinguistische Gegebenheiten berücksichtigt werden. Eine erschöpfende Interpretation einer dialektgeographischen Karte bedarf weiterer zusätzlicher Informationen, die in guten dialektgeographischen Arbeiten als Hilfskarten beigegeben sind. Solche Hilfskarten können, wie beim 'Mittelrheinischen Sprachatlas' [129], Parallelbefunde einer anderen (jüngeren)

140 Probleme der Interpretation

Sprechergeneration sein oder - wie beim 'Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben' (SBS) [130] - Detail-Ausschnitte gewissermaßen als Vergrößerung enthalten. Wichtige interpretationsvorlagen steilen die Kombinationskarten der Dialektometrie dar, welche ähnliche sprachliche Merkmale addieren, nach Frequenzen differenzieren oder mit den Gegenbelegen kontrastieren können (Kap. 4.2.5).

Die Hilfen können auch außersprachliche Themen und Informationen enthalten (vgl. Kartenband bei Baur [363]) wie z.B.

Naturräumliche Gliederung des Gebietes, Oberflächenstruktur und Gewässer- netz

-Übersicht über die wichtigsten Siedlungsnamen-Typen als Indikatoren der Siedlungsschichten

Historische Grenzen in zeitlicher Staffelung von den vermuteten "Stammesgrenzen" über alte Bezirksgrenzen und mittelalterliche Territorien bis hin zu neuesten Verwaltungsgrenzen

-Die wichtigsten Verkehrswege und deren Verkehrsdichte, Angaben zur Zentrumsfunktion bestimmter Orte und Pendlerwesen

-Angaben über Größe und soziographische Merkmale des Untersuchungsgebietes

Bei Wortkarten sind Illustrationen und Zeichnungen des "gemeinten" Gegenstandes Deutungshilfen, um Wortvon Sacharealen unterscheiden zu können (Biekel [270])

Die Berücksichtigung der außersprachlichen Faktoren darf jedoch nicht vorschnell zu einer Ursache-Wirkung-Interpretation führen. Trotz Beachtung aller Komponenten können in Einzelfällen dem Anschein nach völlig unmotivierte Linien vorliegen, deren Ursachen von außen nicht zugänglich sind. Unvermutete Sonderbedingungen wie Heiratsgewohnheiten zwischen entfernten Orten, Einzugsgebiete oder Arbeitsund Geschäftsbeziehungen ehemaliger Handwerke und Betriebe, oder langjährige, längst vergessene Ortsfehden können zu schwer deutbaren Befunden beitragen.

In neuerer Zeit werden Dialekte als areale oder soziale Varietäten bezeichnet, und Dialektforschung ist so gesehen Teil der Varietätenlinguistik. Die Frage nach den Ursachen sprachlicher Varianz und damit der Entstehung von Varietäten und deren synchrone oder diachrone Staffelungen ist jedoch dieselbe geblieben wie in der traditionellen Dialektologie. Mit Einbezug der Dialekte in den größeren Zusammenhang auch der nicht-dialektalen, z.B. stilistischen Varietäten und deren pragma-linguistischen Erklärungen erweitert sich der Katalog möglicher Antworten - aber auch der verbleibenden Fragen.

Für die Phänomene Sprachbewegung und Sprachwandel, die im Raum, in der Zeit oder zwischen den Sprechergruppen und wechselnden Situationen sich

Sprachbewegung und Sprachwandel 141

abzeichnen, ist die Dialektforschung diejenige Disziplin mit der breitesten empirisehen Basis und der längsten Erfahrung sowohl in der Sammlung und Erhebung der Daten als auch in deren Aufbereitung nach neusten Methoden und deren Deutung. Auch wenn letztere gelegentlich von den modischen Sozialwissenschaften als" qualitative Analyse" usurpiert wird, so ist es doch die Dialektologie mit ihrer datenbasierten Forschung, an deren Empirie sich alle theoretischen und empirischen "Modelle" zu bewähren haben.

Die Interpretation des sprachlichen Befundes der Dialektologie als komparativische Wissenschaft muss also nach allen Seiten hin offen sein. Für die Phänomene Sprachbewegung und Sprachwandel, die im Raum, in der Zeit oder zwischen den Sprechergruppen ablaufen, ist sie die einzige Disziplin, die auf Grund ihrer Tradition und ihrer materialintensiven empirischen Vorarbeiten der allgemeinen Linguistik richtungweisend ist und als einzige repräsentative Ergebrtisse vorweisen kann.

[369]Annelies Häcki Buhofer (Hrsg.), Vom Umgang mit sprachlicher Variation. Soziolinguistik, Dialektologie, Methoden und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Heinrich Löffler zum 60. Geburtstag. Tübingen 2000

[370]Klaus J. Mattheier, Grundzüge der Varietätenlinguistik: Sprachvarietäten. In: Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Hrsg. von Wolfgang Fleischer, Gerhard Helbig, Gotthard Lerchner. Frankfurt a.M. 2001, S. 351-363; Werner Besch,

Territoriale Differenzierung [18], Ebd. S. 383-423

7.Schlussbemerkung

Die Einführung in die Dialektologie wollte die Hauptrichtungen der derzeitigen dialektologischen Arbeiten, ihre Arbeitsweisen als linguistische Deskription und soziolinguistische Interpretation aufzeigen. In einem historischen Durchblick sollte deutlich werden, in welchen Traditionen alle bisherigen Ansätze und Unternehmen stehen. Während vor einiger Zeit noch das Hauptinteresse auf der historischen Grammatik, der Sprachgeschichte im Rahmen einer Kulturgeschichte lag, wird heute das größere Gewicht auf die synchrone Sprachbeschreibung gelegt und die Einordnung in den pragmatisch-soziologischen Zusammenhang. Dialektologie war und ist immer nur innerhalb einer linguistischen Theorie möglich als Operationsfeld der allgemeinen und speziellen Linguistik. Sie steht auch immer im Rahmen der wissenschaftsgeschichtlich und gesellschaftlich bedingten Fragestellungen. Dialektologisches Forschen ist nur mit großem Aufwand an Material und Energie möglich. Alle Forschungsunternehmungen haben daher einen langen Atem und sind nicht kurzlebigen modischen Trends unterworfen.

So werden auch die neueren Ansätze im Bereich der Soziound Varietätenlinguistik empirisch sein und langlebige Projekte hervorbringen. Das Ziel dieser Präsentation von Theorieansätzen und Methoden war, dass der eine oder die andere Leser/-in Forschungsberichte und -ergebnisse mit Sachverstand verfolgen und zu der einen oder anderen Frage aus Betroffenheit oder bloßem Interesse selbst einen Beitrag leisten kann.

Sachregister

abhängige Variable 55f.

Ableitungsregeln 91

Abstammungsgrammatik(en) 65f. Abstammungskarten 78 Ähnlichkeitskarten 63

aktuelle Sprechlage 45

akustische Merkmalbeschreibung 75

- Merkmalbezeichnungen 7S

- Merkmale 74

- Phonetik 74

- Terminologie 75

Akzent 17, 84f.

Allograph 82

Allomorph 90

Allophon(e) 70,73,78

Allophonbereich 138 allophonisch 130

Alphabet, phonetisches - 57

Alter der Sprachsysteme 123

Althochdeutsch 23, 66, 88

Atlaskarte |

42 |

|

|

|

Atlasunternehmen |

1L 28f., 61 |

|||

Atlaswerke |

|

29 |

|

|

Aufbereitung, manuelle - 50 |

||||

Aufnahme-Methode |

40,47 |

|||

-orte |

47 |

|

|

|

-protokolle |

50 |

|

||

-technik |

50 |

|

||

-verfahren |

48 |

|

||

Ausdrucksseite |

102 |

|

||

Ausgleichsbewegung |

67 |

|||

-sprache |

7, 131 |

|

||

ausnahmslose Geltung 25 |

|

|

Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze |

22, 25 |

|

äußere Ursachen der Sprachbewegung 139 |

||

außersprachliche Faktoren 43, |

55f., 65, 122, |

|

140 |

|

|

- Variable 56 |

|

|

Auswertung (von Aufnahmen) |

42, |

44 |

Autophonie 23, 84 |

|

|

Amtssprache |

50 |

|

|

Barriere, dialektale - |

36 |

|

||||

Analogiebildung(en) |

22, 137 |

|

||||||||

Analyse, phonologische - |

42, 69f. |

Basler Stadtsprachenprojekt |

50 |

|||||||

qualitative - |

141 |

|

|

Bauernund Arbeitersprache |

6 |

|||||

synchrone - |

88 |

|

|

Bauernmundart |

I |

|

|

|||

-methode, strukturell-semantische - 96 |

Baumgraph( -entechnik) 63 |

|

||||||||

-prozedur |

53f. |

|

|

Bedeutung |

93 |

|

|

|

||

Antecedent |

6 |

|

|

|

- im Raum |

102 |

|

|

||

API-Schrift 49 |

|

|

|

Bedeutungskarte |

101 |

|

||||

--System |

48 |

|

|

Bedeutungswandel |

139 |

|

||||

Artikulation |

17,48, 137 |

|

Befragung, Art der - |

44 |

|

|||||

phonetische - 49 |

|

|

Belegmaterial 60 |

|

|

|||||

Artikulationsstelle(en) |

71f. |

Belegorte |

105 |

|

|

|

||||

Artikulatorik |

68 |

|

|

Berufsund Standessprachen |

35 |

|||||

artikulatorische Lautlehre |

22 |

Beschreibung (von Mundart) |

41, 53 |

|||||||

- |

Merkmale |

73-75 |

|

- (von Sprache) |

53 |

|

||||

- |

Merkmalsbeschreibung 76 |

grammatische - |

1 |

|

||||||

- |

Phonetik |

74f. |

|

|

grammatische - der Dialekte 13 |

|||||

- Zwischenstufen |

68 |

grammatische - von Mundart 53,65 |

Assimilationsvorgänge |

137 |

Beschreibungsgrarnmatik 114 |

Atlanten, regionale 48 |

-methode, synchronische - 69 |

|

Atlasarbeit 27 |

|

-prozedur(en) 41, 53 |

144 Sachregister

Besetzung 119

Bewegungsrichtung 135 Bezugsbereiche, außersprachliche - 55 Bezugsgrammatik(en) 65f.,68f.

-größe |

|

66, 80 |

|

|

|

|

-karten |

78 |

|

|

|

|

|

-laut |

7 |

|

|

|

|

|

-laute, historische - |

23,67 |

|

|

|||

-systero(e) |

23,68,80,88 |

|

|

|||

-system, historisches - 88, 131 |

|

|||||

-system, indogermanisches - |

88 |

|

||||

-system, mittelhochdeutsches - |

78 |

|||||

-system, voralthochdeutsches - |

67 |

|||||

Bibliographien (dialektologische) |

xm |

|||||

Bildungssprache |

15 |

|

|

|

||

Büchersprache |

14 |

|

|

|

||

Buchsprache |

12f. |

|

|

|

||

Buchstaben und Laut 81 |

|

|

|

|||

Computer |

62f. |

|

|

|

|

|

Computer, Einsatz von - |

XI |

|

|

|||

Computergraphik 61

Computerprogramme 62f.

Corpus 41

Corpus-Problem 40

Darstellungen, dialektometrische - 57,62f.

Datengewinnung 40

Defizit-Hypothese 4 Deklinationsklasse 90

Demoskopie 42 Denotat (Sache) 93 Descendent 6

Designat (Begriff) |

93, 99 |

|

|

|

||

Designatenstruktur |

100, 102 |

|

|

|||

-system |

99 |

|

|

|

|

|

deskriptive Wissenschaft |

117 |

|

||||

deutsche Dialekte, Einteilung der - |

123 |

|||||

Deutsche Dialektgeographie |

28 |

|

||||

deutsche Einheitssprache |

50 |

|

|

|||

- Mundarten, Gliederung der - |

123 |

|||||

- Mundartlandschaften, Einteilung der - |

||||||

125 |

|

|

|

|

|

|

Deutsches Spracharchiv |

|

17f., 26, 42 |

|

|||

diachron 54 |

|

|

|

|

|

|

diachrone Dialektologie |

|

56,81, 103 |

|

|||

- Morphologie |

93 |

|

|

|

|

|

- Phonologie 81 |

|

|

|

|

||

- Regel |

135 |

|

|

|

|

|

- Sprachbewegung |

135 |

|

|

|||

- Wortgeographie |

102 |

|

|

|||

Diachronie, Kurzzeit- |

56 |

|

|

|||

diachronischer Systemvergleich 56 |

|

|||||

diakritische Lautschrift |

48 |

|

|

|||

dialectos/~us |

2 |

|

|

|

|

|

Dialekt (Begriff, Definition) |

2-4,6-9, 12, 34, |

|||||

36,43,53, 109 |

|

|

|

|

|

|

- u. Hochsprache (Kontrast, Spannungs~

|

feld) |

|

4, |

|

14, |

20, |

35, |

59, |

110 |

|

|||

- |

u. Schule |

|

39 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

- |

u. Umgangssprache (Kontrast) |

59 |

|||||||||||

geschriebener - |

|

109 |

|

|

|

|

|||||||

gesprochener - |

17, 116 |

|

|

|

|||||||||

lautreiner - |

|

45 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

dialektale Barriere |

36 |

|

|

|

|

|

|||||||

- Formklasse |

88 |

|

|

|

|

|

|

||||||

- Semantik |

|

104 |

|

|

|

|

|

|

|||||

- |

Sprache |

53 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

- |

Syntax |

109, 1121. |

|

|

|

|

|||||||

- Syntax, Merkmale der - |

|

112 |

|

||||||||||

Dialektatlanten |

|

32 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

-atlas |

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

-beschreibung |

75 |

|

|

|

|

|

|||||||

-bücher |

|

59 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

-dichtung |

43 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Dialekte |

XI, 21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Außen~ u. Innengliederung |

68 |

|

|||||||||||

germanische - |

6 |

|

|

|

|

|

|

||||||

grammatische Beschreibung der - |

13 |

||||||||||||

grieChische - |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

historische - |

|

23, 68 |

|

|

|

|

|||||||

Phonologie der - |

74 |

|

|

|

|

||||||||

räumliche Einteilung von - |

130 |

|

|||||||||||

Status der - |

|

39 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Dialektforschung Xli., |

L |

7, 11, 14,32 |

|

||||||||||

phonologische - |

|

32 |

|

|

|

|

|||||||

soziolinguistische - |

37 |

|

|

|

|

||||||||

Dialektgebiete |

127 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

-geographie XI, 7, 23, 25, 281., 32, 61, 66, |

|||||||||||||

|

77f., |

II 7, |

128 |

|

|

|

|

|

|

||||

-geographische Methode |

28 |

|

|||||||||||

-grammatik(en) |

|

23, 66f., 90, 116 |

|||||||||||

-grenze |

1171.,121 |

|

|

|

|

|

|||||||

-karte |

601., 139 |

|

|

|

|

|

|

||||||

-landschaft(en) |

|

77,97, 127 |

|

||||||||||

-literatur |

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

-merkmale, primäre - |

42 |

|

|

|

|||||||||

-merkmale, sekundäre - |

42 |

|

|||||||||||

-niveaus |

36 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Dialektologie XI, 2, 9, 11, 16,20,29-33,49,55, |

|||||||||||||

65,85, 109 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

diachrone - |

|

56,81, 103 |

|

|

|

||||||||

diatopische - |

|

103 |

|

|

|

|

|

||||||

erklärende - |

|

117 |

|

|

|

|

|

||||||

dialektologische Darstellungsmittel 57 |

|||||||||||||

- Morphologie |

91 |

|

|

|

|

|

|||||||

Dialektometrie |

62f., 140 |

|

|

|

|

||||||||

dialektometrische Darstellungen 62f. |

|

||||||||||||

- Karten |

63 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

- Kartenwerke |

64 |

|

|

|

|

|

|||||||

- Methode |

81 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Dialektraum |

122, 124 |

|

|

|

|

|

|||||||

-repertoire, städtisches - |

83 |

|

|||||||||||

!

!

i~

t

dialektspezifische Eigenheiten |

113 |

|

||||||||

Dialektsprecher |

2, 12,25, 331. |

|

|

|||||||

-syntax |

1l0, 113 |

|

|

|

|

|||||

-syntax, historische - |

116 |

|

|

|||||||

-typologie |

130 |

|

|

|

|

|

||||

-verhältnisse (in Deutschland) |

4 |

|||||||||

-wörter |

67 |

|

|

|

|

|

|

|

||

-wörterbuch (Arbeitsweise) |

60 |

|

||||||||

-wörterbücher |

16, 104-106 |

|

||||||||

diasozial |

54 |

|

|

|

|

|

|

|

||

diasoziale Untersuchungen |

59 |

|

|

|||||||

diasozialer Systemvergleich |

56 |

|

|

|||||||

diastratisch |

56 |

|

|

|

|

|

|

|

||

diastratische Phonolgie |

83 |

|

|

|

||||||

diastratischer Systemvergleich |

56 |

|

||||||||

Diasystem |

|

78, 80 |

|

|

|

|

|

|

||

diasystematisches Arbeiten |

108 |

|

||||||||

diatopisch |

|

54 |

|

|

|

|

|

|

|

|

diatopische Dialektologie |

103 |

|

|

|||||||

- |

Linguistik |

XI |

|

|

|

|

|

|||

- Phonologie |

77 |

|

|

|

|

|||||

- Regel |

135 |

|

|

|

|

|

|

|||

- Sprachbewegung |

135 |

|

|

|||||||

- Teilsysteme |

102 |

|

|

|

|

|||||

- Wortforschung |

103 |

|

|

|

||||||

diatopischer Systemvergleich 56 |

|

|||||||||

- Vergleich |

78 |

|

|

|

|

|

||||

Differenzlisten |

14 |

|

|

|

|

|

||||

Direktanzeigen |

82 |

|

|

|

|

|

||||

direkte Methode |

|

47 |

|

|

|

|

|

|||

distinktive Merkmale |

85 |

|

|

|

||||||

- Phoneme |

70 |

|

|

|

|

|

||||

distinktives Merkmal |

71 |

|

|

|

||||||

Distribution |

70, 136 |

|

|

|

|

|

||||

- der Konsonanten |

73 |

|

|

|

||||||

- der Phoneme |

138 |

|

|

|

|

|||||

- im Wortschatz |

79 |

|

|

|

|

|||||

Distributionsanalyse |

73 |

|

|

|

|

|||||

-bedingungen, phonologische - |

90 |

|||||||||

-karte |

|

130 |

|

|

|

|

|

|

|

|

-listen |

78 |

|

|

|

|

|

|

|

||

-unterschiede |

79 |

|

|

|

|

|||||

-verhältnisse |

73 |

|

|

|

|

|||||

-zonen |

135 |

|

|

|

|

|

|

|||

dokumentarische Wiedergabe |

58 |

|

||||||||

dokumentarisches Interesse |

16 |

|

||||||||

Dokumentation |

16L |

|

|

|

|

|||||

Dreiecksystem(e) |

71,81 |

|

|

|

||||||

Drucksprache 12 |

|

|

|

|

|

|

||||

Dynamik |

17 |

|

|

|

|

|

|

|

||

echte Mundart |

34 |

|

|

|

|

|

||||

EDV |

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eigensprach-Analyse |

85 |

|

|

|

||||||

Einheiten, supralineare - |

54 |

|

|

|||||||

suprasegmentale - 54 |

|

|

|

|||||||

Sachregister 145

Einheits~ und Literatursprache, mittelhochdeutsche - 66

Einheits-Schriftsprache 14 Einheitssprache L 5-8, 131., 3lf., 55

deutsche - 50 überregionale - 14

Einteilung der deutschen Dialekte 123

-der deutschen Mundartlandschaften

125

-der Mundarten 122

Einteilungskarte 122 |

|

|

|

||

-kriterien (der Dialekte) |

3 |

||||

-prinzip |

67 |

|

|

|

|

-prinzipien (der Dialekte) 7f.,54 |

|||||

Einzelortsgrammatik |

24 |

|

|

||

Ellipsen 112 |

|

|

|

|

|

empirische Modell |

141 |

|

|

||

- Sozialforschung, Methodik der - 42 |

|||||

- Sprachwissenschaft |

117 |

||||

Endsilbenschwächung |

138 |

|

|||

Entrundungserscheinungen |

29 |

||||

erklärende Dialektologie |

117 |

||||

- Wissenschaft |

117 |

|

|

||

Erp-Projekt |

36 |

|

|

|

|

Erzeugungsregeln |

76 |

|

|

|

|

Experimentalphonetik |

19 |

|

|||

Explorator |

46-48 |

|

|

|

|

Exploratoren-Dialekt |

48 |

|

|

||

extralinguistische Kriterien |

122 |

||||

Faktoren, außersprachliche - |

43,55,65, 123, |

||||

140

pragmatische - 59 prosodische - 58, 83

fakultativ( e) Merkmale 120f. Fehlerquellen (Vorhersage der -) 37 Feinstruktur, landschaftliche - 126 Feldstrukturen, onomasiologische - 105

semasiologische - 105 Figuren, polyzentrische - 135 Flächenkarte 62 Flexionsklassen 87 Formanten 74 Formationsregeln 75 Formenlehre 87

historisch~vergleichende - 87, 89

vergleichende - |

89 |

|

|

Formklasse, dialektale - |

88 |

||

Forschungsberichte |

xm, II |

||

Frage, phonologische - |

47 |

||

Fragebogen |

47 |

|

|

-aktion |

25 |

|

|

-methode 26 |

|

|

|

Fragebuch |

28i., 45-47 |

|

|

Fragebücher |

63 |

|

|

Frageliste 18,48

146 Sachregister

Fragesituation 45 freie Morpheme 90 freies Gespräch 49 Fremdinformation 24 Fremdsprache 118

Fremdsprachencharakter 55 fremdsprachig 138

Frequenz(en) 5, 119, 140

-bilder |

74 |

|

|

|

|

|

|

-bündel |

|

74 |

|

|

|

|

|

-kurvenverlauf |

84 |

|

|

||||

-unterschiede |

86 |

|

|

|

|||

Gebietsgrammtik(en) |

24,59 |

|

|||||

Gebietsmonographie 31, 59 |

|

||||||

Gefälligkeitsform |

48 |

|

|

|

|||

Gegensatz Stadt - Land |

139 |

|

|||||

Gemeinsprache |

1 |

|

|

|

|

||

generative Grammatik |

75, 77 |

|

|||||

- Grammatiktheorie |

40, 114 |

|

|||||

- Linguistik |

85 |

|

|

|

|||

- Morphologie |

91 |

|

|

|

|||

- Phonologie |

75-77 |

|

|

||||

- Regeln |

|

76 |

|

|

|

|

|

- Semantik |

97 |

|

|

|

|

||

- Syntax |

114 |

|

|

|

|

||

generatives Prinzip |

76 |

|

|

||||

generativ-transformationelle Grammatik |

114 |

||||||

geographische Varianten |

44 |

|

|||||

germanische Dialekte |

6 |

|

|

||||

Gesamtdarstellungen (von Dialekt) 59 |

|

||||||

geschriebene Sprache |

l09f. |

|

|||||

geschriebener Dialekt |

109 |

|

|||||

Gespräch, freies - |

|

49 |

|

|

|

||

gesprochene Sprache |

llf., 19, 57, 86, |

109[, |

|||||

113,1l6 |

|

|

|

|

|

|

|

gesprochener Dialekt |

17, 116 |

|

|||||

gesprochen - geschrieben (Unterschied) |

110 |

||||||

gestellte Situation |

49 |

|

|

|

|||

gesunkenes Kulturgut |

35 |

|

|||||

gezieltes Interview |

48 |

|

|

|

|||

Gliederung der deutschen Mundarten 123 |

|||||||

Grammatik |

13, 20 |

|

|

|

|

||

generative - |

75,77 |

|

|

||||

generativ-transformationelle - 114 |

|

||||||

historische - |

50 |

|

|

|

|||

hochsprachliche - |

111 |

|

|||||

inhaltsbezogene - |

30 |

|

|||||

normative - |

41 |

|

|

|

|||

Grammatikarbeit |

21 |

|

|

|

|||

-bereiche |

55 |

|

|

|

|

||

Grammatiker |

12f., 15, 20f. |

|

|||||

Grammatikforschung |

111 |

|

|||||

-theorie, generative - |

40, 114 |

|

|||||

grammatische Bereiche |

54 |

|

|

|||||||

- Beschreibung |

13, 19 |

|

|

|||||||

|

- (von Mundarten) |

53,65 |

||||||||

Graph(en) |

81 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Graphematik |

50,81 |

|

|

|

|

|

||||

(Terminologie), 82[ |

|

|

|

|

||||||

Grenzen |

128 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Grenzlinie(n) |

32, 92, 128, l30L |

|

||||||||

Grenzlinien, morphologische - |

92 |

|||||||||

Grenzverläufe |

63 |

|

|

|

|

|

|

|||

griechische Dialekte |

6 |

|

|

|

|

|||||

Großratsdeutsch |

334f. |

|

|

|

|

|||||

Grundmundart |

1, 18, 35, 4lf., 44, 48 |

|||||||||

Güterund Zinsverzeichnisse |

51 |

|||||||||

Halbmundart |

1, 8, 35, 107 |

|

|

|||||||

Handschriften, literarische - |

SOL |

|||||||||

lokalisierbare - |

103 |

|

|

|

||||||

Hauptsprache |

4 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Heteronyme |

108 |

|

|

|

|

|

|

|||

Heteronymie |

105 |

|

|

|

|

|

|

|||

heuristisches |

Typodiagnosticon |

(Dialektome- |

||||||||

triel |

63 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Hilfskarten 139 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

historische Bezugslaute |

23 |

|

|

|||||||

- Bezugssysteme |

67 |

|

|

|

||||||

- |

Dialekte |

68 |

|

|

|

|

|

|

||

- |

Dialektsyntax |

116 |

|

|

|

|||||

- Grammatik |

50 |

|

|

|

|

|

||||

- |

Quellen |

51 |

|

|

|

|

|

|

||

- Sprachentwicklung |

135 |

|

||||||||

- |

Sprachgeographie |

103 |

|

|||||||

- |

Sprachgrenzen |

(Interpretation der -) |

||||||||

|

123 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- Sprachstufe(n) |

23,35,44 |

|

||||||||

- Sprachzustände |

50 |

|

|

|

||||||

- Syntax |

69 |

|

|

|

|

|

|

|

||

- Wortgeographie |

102 |

|

|

|||||||

historischer Schreibatlas |

|

51 |

|

|

||||||

- |

Sprachatlas |

93 |

|

|

|

|

|

|||

historisches Bezugssystem |

67,88, 131 |

|||||||||

- Lautsystem |

77 |

|

|

|

|

|

||||

-Phonem 82

-Phonemsystem 82

historisch-etymologische Wörterbücher 87 Historisch-südwestdeutscher Sprachatlas 51 historisch-vergleichende Formenlehre 89 historisch-vergleichende Sprachwissenschaft

137

Hochdeutsch 14, 67, 78, 91 Hochdeutsch - Dialekt (Bezugslinien) 67 Hochlautung 45

Hochlautung, Konsonantensystem der deutschen - 72

Hochsprache 1, 3-6, 8, 14, 35, 85, 88, 107,

1101.,121,131

Hochsprache (Kontrastierung zur -) 92 Hochsprache - Dialekt (Differenzen) 104 hochsprachliche Grammatik 111

-Norm 4

-Syntax 109, 115 Homonyme 98 homonyme Wörter 105 Homonymie 98f.

Honoratiorenschwäbisch 35 hyperkorrekte Schreibungen 82 Hyperkorrekturen 83

Identifikationsformel |

80 |

|

|

|||||

idioma |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Idiotikon |

151., 20 |

|

|

|

|

|||

Idiotismen |

15, 104 |

|

|

|

||||

indirekte Methode |

47 |

|

|

|||||

individuelle Sprachgewohnheiten |

51 |

|||||||

Indogermanisch 137 |

|

|

|

|||||

indogermanische Stammvokale 90 |

||||||||

indogermanisches Bezugssystem |

88 |

|||||||

Informant(en) |

43,45-49 |

|

|

|||||

inhaltsbezogene Grammatik |

30 |

|

||||||

Inhaltsseite |

102 |

|

|

|

|

|||

innere Kausalität |

138L |

|

|

|||||

- Ursachen |

137 |

|

|

|

||||

intendierte Sprecherschicht |

104 |

|

||||||

- Sprechlage |

45 |

|

|

|

||||

Interferenzen |

36 |

|

|

|

|

|||

Internationales |

Phonetisches Alphabet (IPA) |

|||||||

48 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Interpretation |

117, 141 |

|

|

|||||

- historischer Sprachgrenzen |

123 |

|||||||

Interpretationshilfen |

59 |

|

|

|||||

Interview |

48 |

|

|

|

|

|

||

gezieltes - |

48f. |

|

|

|

||||

-technik |

18 |

|

|

|

|

|||

Intonation |

85f. |

|

|

|

|

|||

Inventarkarte |

130 |

|

|

|

||||

IPA-Schrift |

|

48 |

|

|

|

|

|

|

Isoglosse(n) |

61, 63, 1171., 127, 130 |

|||||||

Isoglossenbündel |

130 |

|

|

|

||||

Isoglossenkarte |

133 |

|

|

|

||||

Isolexe |

118 |

|

|

|

|

|

|

|

Iso-Linien |

118 |

|

|

|

|

|

||

Isomorphe |

118 |

|

|

|

|

|||

Isophone |

130 |

|

|

|

|

|

||

Isoseme |

118 |

|

|

|

|

|

||

Jargon |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

jugendliche Sprecher |

108 |

|

|

|||||

Junggrammatiker |

22 |

|

|

|

||||

Junktur |

84 |

|

|

|

|

|

|

|

Juristensprache |

50 |

|

|

|

||||

Sachregister 147

Kanzlei-Grammatik |

51 |

|

|

|

|||||

Karte, Abstammungs- |

78 |

|

|

||||||

Ähnlichkeits- |

|

63 |

|

|

|

|

|||

Bedeutungs- |

101 |

|

|

|

|

||||

Bezugs- |

78 |

|

|

|

|

|

|

||

Einteilungs- |

122 |

|

|

|

|

||||

Flächen- |

|

62 |

|

|

|

|

|

|

|

Kombinations- |

62f., 119-121, 140 |

||||||||

Linien- |

61 |

|

|

|

|

|

|

||

Original- |

6lf., 97 |

|

|

|

|

||||

Punkt- |

61 |

|

|

|

|

|

|

||

Strahlen- |

63 |

|

|

|

|

|

|||

Symbol- |

|

61 |

|

|

|

|

|

|

|

Waben- |

|

63,67 |

|

|

|

|

|||

Zeichen- |

97 |

|

|

|

|

|

|

||

Karten, dialektometrische - |

63 |

||||||||

Kartentechnik |

29 |

|

|

|

|

|

|||

-typen |

63 |

|

|

|

|

|

|

||

-werke, dialektometrische - |

64 |

||||||||

Kartierungstechnik |

29 |

|

|

|

|||||

Kausalität, innere - |

138f. |

|

|

||||||

Keilform 133 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Kennwortsynopsen |

63 |

|

|

|

|||||

Kernwörter |

119 |

|

|

|

|

|

|

||

Klassifizierung der Laute |

66f. |

|

|||||||

Klassifizierungsprozedur |

115 |

|

|||||||

klassische Lateingrammatik |

54 |

|

|||||||

- |

Zeichenlehre |

93 |

|

|

|

||||

Koine |

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

hellenistische - |

7 |

|

|

|

|

||||

Kombinationskarte(n) |

62f., 119-121, 140 |

||||||||

Kommunikationsbedürfnisse |

139 |

||||||||

-radius |

139 |

|

|

|

|

|

|

||

kommunikative Reichweite |

7 |

|

|||||||

komparativ-diachrone Syntax 116 |

|||||||||

komparative Analyse |

77 |

|

|

|

|||||

- Morphologie |

92 |

|

|

|

|||||

- |

Syntax |

|

116 |

|

|

|

|

|

|

komparativische Wissenschaft |

141 |

||||||||

Kompetenz |

401. |

|

|

|

|

|

|

||

-ersatz |

57 |

|

|

|

|

|

|

||

-grammatik |

40 |

|

|

|

|

||||

Kompromissform |

14 |

|

|

|

|

||||

Konsonanten, Distribution der - |

73 |

||||||||

voralthochdeutsche - |

67 |

|

|||||||

Konsonantensystem (der deutschen Hochlautung) 72

konstituierende Merkmale (des Dialekts) 5

Kontext, kommunikativer - |

44 |

|

Kontrast (zwischen Lauten) |

76 |

|

Kontrastive Hefte |

36 |

|

Kontrollortsnetz |

108 |

|

Konversationssprache 43 |

|

|

Kriterien, extralinguistische - |

122 |

|

linguistische - |

122 |

|

Kulturund Bildungssprache |

13 |

|