Lffler_Dialektologie

.pdf

108Grammatische Beschreibung von Mundart

dar (vgl. Hildebrandt [313]). Außer einigen Versuchen als Pilotstudien an exemplarischen Beispielen liegen noch keine größeren Arbeiten vor. Vor allem auf Ortsebene sind die sozio-kulturellen Verhältnisse im Wortschatzbereich weitgehend unbekannt. Eine Arbeit (Nail [316]) versuchte einzelne Wortkarten des

DWA um eine soziale Dimension zu erweitern, indem für ein reduziertes Netz von

30 Orten (gegenüber 50 000 des DWA!) als Kontrast zur älteren Sprecherschicht des DWA gerade jugendliche Sprecher (10 bis 15 Jahre) mit der DWA-Wortliste befragt wurden. Das Ergebnis bestätigt die vennutete Hypothese, dass bei jüngeren Sprechern eine geographische Nivellierung der Wortfelder, also eine prinzipielle Reduktion an landschaftlichen Heteronymen festzustellen ist. Die Verbreitungsräume der Wortbezeichnungen für 'Schnuller', 'Sense dengeln', 'Peitsche', 'Rotkohl', 'Ziege', 'Sauerkraut' u.a. bei jugendiichen Sprechern des Jahres 1969 deckten sich nicht mehr mit denen von 1939. Verschiebungen ließen sich als geographische Ausbreitung der schriftsprachlichen Fonn (Peitsche gegen

Geißel, Sauerkraut gegen Sauermus oder saurer Kappes u.a.) erkennen, Spezialbezeichnungen wie 'roter Kumst' für Rotkohl aus dem Jahre 1939 waren überhaupt nicht mehr geläufig. Bei einem Kontrollortsnetz von 30 Punkten dürfen diese Schlüsse jedoch nicht generalisiert werden, vor allem nicht in Richtung auf einen Untergang des dialektalen Wortschatzes in breiter Front. Es besteht die berechtigte Annahme, dass dieselben jugendiichen Sprecher nach 50 Jahren als älteste Sprecher einen geographisch sehr differenzierten Wortschatz angeben werden, wenn die landschaftlichen Belege und Grenzen auch nicht mehr dieselben wie im Jahre 1939 sein werden. Eine ernstzunehmende Studie, aus der realistische Prognosen für künftige lexikalische Veränderungen abgeleitet werden sollen, müsste ein sehr viel dichteres Ortsnetz und mehr als eine Altersstufe untersuchen. Der Vergleich der beiden Ansätze DWA von 1939 und 30 jugendliche Sprecher von 1969 steht doch auf einer zu geringen Basis und widerspricht

eigentlich den Minimalforderungen für diasystematisches Arbeiten.

Vgl. bereits Bach [1] Kap. 5: Die Mundart in ihrer sozialen Schichtung, S. 227-263 und

Mitzka [143] Wortgeographie und Gesellschaft; femer:

[312]Edda Schrader, Sprachsoziologische Aspekte der deutschen Wortgeographie. In:

Zeitschrift für Mundartforschung 34,1967, S. 124-136

[313]Reiner Hildebrandt, Der DWA als Forschungsinstrument der Sprachsoziologie. In:

Wortgeographie und Gesellschaft [143] 1968, S. 149-169

[3141 Rudolf Trüb, Raum, Gruppe, Situation als wortbestimmende Kräfte in der deutschen Schweiz am Beispiel der Bezeichnung für "Vater". In: Verhandlungen des 2. Internationalen Dialektologenkongresses. Zeitschrift für Mundartforschung

Beih. NP 4, 1968, S. 827-837

[315]Amold Grömminger, Arbeit und Sprache. Beobachtungen zum Untergang einer Terminologie. In: Muttersprache 80,1970, S. 344-347

[316]Norbert Nail, Untersuchungen zum Mundart~Lexikon jugendlicher Sprecher. In:

Germanistische Linguistik 1, 1972, S. |

3-73; vgl. auch Ammon [173J |

1973, |

S. 153-158: Die lexikalisch dialektalen |

Stufenleitern; Koß [364J; Löffler |

[20], |

Wörter in der Mundart; Friebertshäuser, Wortgeographie der städtischen Alltagssprache in Hessen [153]

______________________________________________________~Sy~n~tax 109

5.5Syntax

5.5.0Vorbemerkung

Die Syntax befasst sich mit den zusammengesetzten sprachlichen Einheiten von der Größe Wort an aufwärts: mit Wortarten, Wortgruppen, Satzteilen, Sätzen, Satzgruppen und der Beteiligung der verschiedenen sprachlichen Einheiten an den genannten Gebilden. Zeitweilig stand die Syntax ganz im Mittelpunkt des linguistischen Interesses. Auch die wissenschaftliche Ausbildung an den Hochschulen ging vorwiegend auf syntaktische Probleme mit dem zusätzlichen Aspekt der Didaktisierung ein. Die Mundartforschung hat sich in der Vergangenheit nur am Rande um den syntaktischen Bereich gekümmert. Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst stand auch in der herkömmlichen historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft die Syntax nicht im Mittelpunkt. Dann kommt hinzu, dass sich die syntaktischen Elemente nicht so leicht isolieren und quantifizieren und damit vergleichen lassen, wie das bei Lauten, Flexionsformen und Wörtern möglich ist.

Die Dialektologie arbeitet letzten Endes immer komparativ. Für historische und geographische Vergleiche bietet die Syntax zu wenig Anhaltspunkte. Ein weiterer Grund für die auffällige Zurückhaltung auf diesem Gebiet dürfte das Problem der zureichenden Menge an sprachlichem Material sein. Als Beispiel soll der folgende Satz dienen:

!Um! einigermaßen! repräsentative! Aussagen! machen! zu! können! braucht! man! viele! und! längere! Texte.

Dieser Satz besteht aus einem Satzgefüge mit einem adverbialen Nebensatz und einem Hauptsatz, also aus zwei syntaktischen Großeinheiten; die Morphologie findet hingegen: 13 Wörter (Lexeme), 26 Morpheme; die Phonologie findet sogar 97 Phoneme. Die. Syntax ist also vom Corpus her viel aufwendiger als die anderen grammatischen Bereiche. Um ebenso viele Einheiten wie die Phonologie zu bekommen, brauchte die Syntax ungefähr 80mal mehr Text.

Der Hauptgrund, weshalb mundartliche Syntax wenig bearbeitet ist, liegt jedoch in der nicht unbegründeten Annahme, dass dialektale Syntax sich von hochsprachlicher Syntax kaum unterscheidet.

5.5.1Gesprochene und geschriebene Sprache

Zur Definition von Dialekt gehört das Merkmal gesprochen als ein proprium (Eigentümlichkeit). Geschriebener Dialekt ist entweder eine intellektuelle "Entartung" im strengen Sinn oder der Versuch einer schriftlichen Konservierung (Transkription) aus Gründen der wissenschaftlichen Bearbeitung oder zu musealen Zwecken. "Im gründe sträubt sich die schämige mundart wider das rauschende papier" schrieb schon J. Grimm in seiner Sprachgeschichte [86] S. 574. Da-

110 Grammatische Beschreibung von Mundart

gegen dient bei der Hochsprache die Verschriftlichung der besseren Kommunikation über größere räumliche oder zeitliche Distanzen hinweg, die einen unmittelbaren Kontakt der sprachlichen Partner nicht zulassen.

Gesprochene und geschriebene Sprache unterliegen ganz unterschiedlichen Bedingungen. Dass man gesprochene Sprache schreiben kann oder geschriebene Sprache sprechen, ändert nichts an den unterschiedlichen kommunikativen Voraussetzungen. Die herkömmliche Grammatik hatte als Objektsprache die gehobene Literatursprache, also eine stilistisch hochstehende Variante der geschriebenen Sprache. Erst in jüngster Zeit wandte sich das deskriptive Interesse auch der gesprochenen Form der Hochsprache zu, aus der begründeten Vermutung, dass die unterschiedlichen pragmatischen Bedingungen sich auch als syntaktisch beschreibbare Abweichungen manifestieren.

Die ersten Ergebnisse derartiger Bemühungen an zureichendem Material haben gezeigt. dass die augenfälligen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache nicht in der grundsätzlich anderen Grammatik liegen. Die Satzstrukturen, deren Teilkomponenten und Kombinationsmöglichkeiten sind für beide Sprachverwendungsbereiche fast die gleichen. Verschieden ist die Häufigkeit der Benutzung bestimmter Typen und Grundmuster, die verschiedene Besetzung der Planstellen durch spezifische Wörter, die unterschiedliche Ausnutzung der Zahl der gesamten Möglichkeiten überhaupt. Der Unterschied gesprochen - geschrieben ist also ein Unterschied der Auswahl aus den grundsätzlich gleichen sprachlichen Möglichkeiten. Das Wählenkönnen zwischen zwei oder mehr sprachlichen Möglichkeiten ist Hauptkriterium für das, was man gemeinhin Stil nennt. Man könnte daher sagen, der Unterschied gesprochen - geschrieben sei im Grunde ein stilistischer (Schwitalla [318]). Da Mundart nur die gesprochene Form kennt, wird sie gegenüber der geschriebenen Hochsprache, dem Literaturdeutsch, alle jene Unterschiede aufweisen, die sich auch beim gesprochenen Hochdeutsch finden. Was in einigen dialektologischen Syntax-Arbeiten als mundartspezifische Syntax dargestellt wird, z.B. Parataxe gegen Hypotaxe, Extraposition betonter oder nachzutragender Satzglieder (du, der alte Mann gestern, der war glatt oder: der war glatt, der alte Mann), sind im Grund nichts anderes als Merkmale der Sprechsprache. Daher ist vermutungsweise eine Dialektsyntax als Kontrast zum Literaturdeutsch unergiebig, da die dialektspezifischen Besonderheiten sich als Unterschiede gesprochen - geschrieben entpuppen. Echte Unterschiede liegen vermutlich nur im Wortbereich, womit aber die Syntax bereits wieder verlassen wird.

Die bisher vorliegenden dialektologischen Syntaxarbeiten der letzten 70 Jahre waren sich des Unterschiedes gesprochen - geschrieben durchaus bewusst. Die Ergebnisse werden denn auch nicht als dialektspezifisch, sondern als spezifisch "volkssprachlich" oder "umgangssprachlich" deklariert. Mundart undgesprochene Sprache überhaupt wurden zusammen gegen die literarische Grammatiksprache gesetzt. Um innerhalb der gesprochenen Sprache noch Unterschiede zwischen Dialekt und Hochsprache aufzudecken, reichen die bisherigen Kenntnisse nicht aus. Die besonderen Bedingungen, die zu den genannten Abwahlen führen, sind

Syntax 111

Faktoren wie: äußere Situation (situativer Kontext), Partner, gegenseitige Einschätzung und Erwartung, Thema, psychische Verfassung, Vorwissen, gestischer Kontext. Vor allem der Dialogcharakter ist bei der gesprochenen Sprache in den meisten "Redekonstellationen" der bestimmende Faktor. Veränderungen innerhalb des kontextuellen Geflechts führen zu bestimmten selektiven Reaktionen im sprachlichen Inventar der Sprecher. Diese Bedingungen gelten auch für die Mundart. Es ist anzunehmen, dass sich auch innerhalb der Mundart bestimmte kontextabhängige Rede-Sorten wie zwanglose Unterhaltung, Zank, Mitteilung, Erzählung, Ansprache usw.linguistisch isolieren lassen als verschiedene Auswahlmechanismen in Bezug auf Zahl. Art und Häufigkeit bestimmter verwendeter Kategorien.

[317]Otto Behaghel, Geschriebenes Deutsch und gesprochenes Deutsch (1899). In: Von

deutscher Sprache. AufSätze, Vorträge und Plaudereien. Lahr 1927, S. 11-34

[318]Johannes Schwitalla, Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin 1997; Arbeiten zu Dialekt-Syntax: s. 5.5.3

5,5,2 Wortsyntax - Satzsyntax

Die früheren dialektologischen Syntaxarbeiten sind parallel zu den damaligen Schulgrammatiken nach der historisch-vergleichenden Methode gegliedert. Wortsyntax untersucht die einzelnen Wortarten und ihre syntagmatischen Verbindungen: Substantive, Pronomina, Adjektive, Verben, Partikel und deren Verknüpfung zu Wortgruppen oder sogenannten Bestimmgruppen bzw. Erweiterungsgruppen im Satzzusammenhang. Die Satzsyntax befasst sich mit der Einheit Satz und deren weiteren Verknüpfungen zu Satzreihen und Satzgefügen, die aus Hauptund Nebensätzen bestehen. Innerhalb der Satzreihen werden die parataktischen Konjunktionen (Kopula) und, aber, dann, wie, bei den Satzfügungen die hypotaktischen Konjunktionen weil, da, als, obgleich betrachtet. Besondere Themen der dialektologischen Satzsyntax waren die Verknüpfungsarten von Sätzen mit oder ohne Kopula und die Wortstellung am Satzbeginn und am Satzende (Klauseln). Die wenigen dialektologischen Syntaxarbeiten waren und sind durchaus auf dem jeweiligen Stand der grammatischen Theorie. Sie bringen in der Regel ein Material. wie es Arbeiten zur hochsprachlichen Grammatik nicht annähernd bieten können. Überhaupt scheint es inuner so gewesen zu sein, dass die theoretische Grammatikforschung und Exemplifizierung der Kategorien jeweils innerhalb der Dialektologie lebhafter war als innerhalb der Grammatik der Standardsprache, die stark vom Normproblem fixiert war.

Selbst wenn die Syntaxtheorie inzwischen eine Ebene erreicht hat, die nur noch wenig mit den herkömmlichen Grammatiken gemein zu haben scheint, werden die materialreichen herkömmlichen Arbeiten auch weiterhin unentbehrlich sein. Da die Erforschung der gesprochenen Hochsprache nach strukturlinguistischer Methode noch am Anfang steht, sind die bisherigen dialektalen

112Grammatische Beschreibung von Mundart

Syntaxarbeiten als Materialgrundlage nach einheitlichen, w~nnauch nicht immer widerspruchsfreien Kriterien eine unentbehrliche Vorarbeit. Von daher 1st eme zusammenfassende Darstellung der dialektalen Syntax nach den bIS Jetzt vorhe-

genden Untersuchungen als Zwischenbilanz ein dringendes Erfordernis (RennMemmesheimer [319]), bevor weitere Einzeluntersuchungen unternommen werden. Die regionalen Unterschiede scheinen ohnehin sehr großräumig zu sein, so dass eine Ortsnetzverdichtung zunächst keine grundlegend neuen Einblicke vermitteln würde, während eine Zwischenbilanz den Standort und die nächsten

Forschungsziele deutlich umreißen könnte.

In den letzten Jahren zeichnet sich ein Neuaufbruch der dialektalen Syntaxforschung ab. Die Publikationen spiegein immer noch die alten Schwierigkeiten wider. Methodische Überlegungen überwiegen. Ergebnisse stammen aus DetaIlstudien (s. auch unter 5.5.3).

[319]Beate Henn~Memmesheimer, Syntaktische Eigenschaften deutscher Dialekte.

überblick und Forschungsbericht. In: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Hrsg. von Werner Besch u.a. Bd. 2, Berlin

1983, S. 1255-1282

[320]Beate Henn-Memmesheimer, Nonstandardmuster. Ihre Beschreibung in der Syntax und das problem ihrer Arealität. Tübingen 1986

[321]Werner Abraham, Jose! Bayer (Hrsg.), Dialektsyntax. Opladen 1993

[322]Amo Ruo!! (Hrsg.), Syntax und Stilistik der Alltagssprache. Beiträge der 12.

Arbeitstagung zur alemannischen Dialektologie. Tübingen 1997 |

. |

. |

[323]Elvira Glaser, Erhebungsmethoden dialektaler Syntax. In: DialektologIe ZWIschen Tradition und Neuansätzen. Hrsg. von Dieter Stellmacher. Zeitschrift für Dialekto-

logie und Linguistik Beih. 109, 2000, S. 258-276

5.5.3Merkmale dialektaler Syntax

Unter Berücksichtigung aller methodischen Inkonsequenzen und der schwierigen Unterscheidung in sprechtypische und dialekttypische Merkmale lassen sich aus den vorliegenden Arbeiten einige immer wieder den Dialekten zugeschriebene gemeinsame Merkmale erkennen, wobei die Grenzen zu den Bereichen Wortbildung, Flexion, Semantik nicht immer scharf eingehalten sind.

1.Besonderheiten in den Wortarten und Wortgruppen:

1.1In den sogenannten Bestimmgruppen (Attribut-G~uppen) fehlt das Genetivattribut: meinem Vater sein Haus: meines Vaters Haus.

1.2In der Verbalgruppe werden oft die Kasus der Ergänzungen abweichend gesetzt, vor allem wechselt Dativ mit Akkusativ: er ruft mich an : er ruft ~ir an.

1.3Die Zahl der Präpositionen und Konjunktionen ist gegenüber dem maxImalen Inventar der Schriftsprache von 120 beschränkt auf ca. 40 (nach Labouvie

[330]).

2.Besonderheiten in der Satzglied-Folge:

2.1Ellipsen: es fehlen notwendige Satzglieder: du hier! der und heiraten! der Kurt ist in die Stadt.

Syntax 113

2.2Pleonasmus; unnötige Erweiterungen: der Theo, der Müllers Theo hat ...

2.3Vorwegnahme wichtiger Satzglieder a) in Erststellung: Zwei Stunden gestern abend haben wir ... ; b) vor die Konjunktion: verrecken, - wenn ich nur müsst!

2.4Nachtrag; Extraposition von zunächst unwichtigen Teilen als vorweggenommene Antwort auf eine eventuelle Frage: ich soll dich schön grüßen - von deiner Mutter.

2.5Wortstellung am Satzende ist vor allem im Bereich Hilfsverb + Infinitiv regional verschieden: ich hab ihn nicht können sehen; weil ich ihn nicht ghiirt hab reden.

3.Besonderheiten in der Satzfolge:

3.1Alle hypotaktischen Satze sind auch als parataktische Hauptsätze möglich. Die auszudrückende logische Relation wird dann durch Partikel, adverbiale Bestimmungen, Wortstellung oder Intonation ausgedrückt: Das geht nicht, du kannst dich auf den Kopf stellen. Ich kann nicht kommen, ich habe keine Zeit. Der wächst nicht, der isst auch nicht.

3.2Die hypotaktischen Konjunktionen können auch Hauptsatzschema nach sich haben: Es ist dabei geblieben, obwohl viele haben fest geschimpft.

Die Zusammenstellung unterstreicht noch einmal den engen Zusammenhang zwischen dialektaler Syntax und Sprechsprache überhaupt. Eine Dialektsyntax kann daher für die Zukunft nur im Rahmen einer Linguistik der gesprochenen Sprache sinnvoll sein. Die Dialektforschung sollte daher ein größeres Augenmerk auf die redebestimmenden Faktoren legen. Um echte gesprochene Sprache zu bekommen, kann man nicht mehr nur literarische Texte syntaktisch untersuchen (Rodler [332]) oder eine Liste vorgefertigter Beispielsätze abfragen und zur Grundlage umfangreicher Syntaxforschung machen (Sperschneider [331]). Man muss die Erkenntnisse und Erfahrungen, die bei den neueren Aufnahmemethoden gesprochener Sprache mit simulierten wirklichkeitsnahen Redekonstellationen gemacht werden, auch hier nutzbar machen (vgl. Kap. 3). Erst wenn die linguistischen Merkmale der gesprochenen Sprache bekannt sind, lassen sich darüber hinaus noch dialektspezifische Eigenheiten herausfinden, die man als raumbildende Faktoren oder als gruppenspezifische Kennzeichen unabhängig von der Redesituation klassifizieren kann.

Syntaxdarstellungen des Deutschen auf historisch-vergleichender Basis:

[324]Otto Behaghel, Deutsche Syntax. Eine historische Darstellung. 4 Bde. Heidelberg

1923-1932 und Paul [194] Bd. 3 und 4.

Eine Gesamtdarstellung der Syntax der Gegenwartssprache:

[325]Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. (Der große Duden Bd. 4), bearb. von Peter Eisenberg u.a. Mannheim 61998

Dialektologischen Syntaxarbeiten nach konventionellem Muster:

[3261 Gustav Binz, Zur Syntax der baselstädtischen Mundart. Stuttgart 1888

[327]Hans Reis, Beiträge zur Syntax der Mainzer Mundart. Diss. Giessen 1891

[328]Jose! Schiepek, Der Satzbau der Egerländer Mundart. 2 Bde. Prag 1899-1908

[329]Allans Städele, Syntax der Mundart von Stahringen. Lahr 1927

114Grammatische Beschreibung von Mundart

[330]Erich Labouvie, Studien zur Syntax der Mundart von Dillingen a. d. Saar. Mar- burg 1938

[331]Heinz Sperschneider, Studien zur Syntax der Mundarten im östlichen Thüringer

Wald. Marburg 1959 (mit 58 Karten zur geographischen Syntax)

[332]Werner Hodler, Berndeutsche Syntax. Bern 1969 (nach literarischen Quellen)

Neuere Arbeiten und Projekte s. oben [315]-[323]:

[333]Bernhard Gersbach, Die Vergangenheitstempora in oberdeutscher gesprochener Sprache. (Idiomatica Bd. 9). Tübingen 1982 (und weitere syntaktische Detailstudien in der Reihe Idiomatica)

[334]Helmut Weiß, Syntax des Bairischen. Studien zur Grammatik einer natürlichen Sprache. Tübingen 1998. Zum Projekt eines Syntax-Atlasses: Elvira Glaser [323]

5.5.4Strukturelle Syntax

Die generative Grammatiktheorie versteht sich vorwiegend als eine generative Syntax, der die anderen Bereiche wie Phonologie, Morphologie und Semantik als Komponenten zugeordnet sind. Da die Erforschung der generativen Syntax sich im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger im prinzipiellen Vorfeld befindet und sich mit den Möglichkeiten der generativen Um-Schreibung und Um-Notie- rung altbekannter Regeln herumschlägt, also noch nicht annähernd die materielle Vollständigkeit einer Beschreibungsgrammatik erreicht hat, wie das schon mehrfach in herkömmlicher Weise der Fall war, darf es einen nicht wundern, wenn in der Dialektologie, die es vorwiegend mit oberflächenstrukturellen Problemen zu tun hat, noch keine generativen Ansätze fruchtbar geworden sind. Eine Performanzgrammatik, also eine Beschreibung der unter Umweltbedingungen 'aufgeführten" Sprechsprache, ist auch gar nicht das Ziel der generativen Syntax. Sie will vielmehr die Kompetenz eines idealen Sprechers/Hörers beschreiben, stellvertretend für alle potenziellen Möglichkeiten, die in einem Sprachsystem (langue) angelegt sind. Beim Stand der Dinge würde für eine generative Dialektsyntax nicht viel herauskommen, da die generativtransformationelle Grammatik keine Notationsweise verwendet, die sich für Sprachoder Syntaxvergleiche eignen könnte. Dennoch wird immer wieder von seiten der nicht linguistisch orientierten

Arbeiten über Dialektprobleme im sozialen Kontext behauptet, die generativ- transformationelle Grammatik sei das angemessenste Instrumentarium für die

Beschreibung von Mundart und die Kontrastierung Mundart - Hochsprache. Den Beweis ist diese Grammatik bis jetzt noch auf allen Ebenen schuldig geblieben. Ein Versuch von H.L. Kufner [108], 1961, innerhalb seiner 'Grammatik der Stadtmünchner Mundart' auch ein generatives Syntaxkapitel einzufügen, zeigte schon vor über 40 Jahren die Grenzen dieser Theorie im pragmalinguistischen Bereich. In einer Liste von 27 Satzstrukturregeln sind Aussagen formalistisch notiert, die nichts anderes besagen, als was schon in den entsprechenden Kapiteln über die 'Bestimmgruppen" der herkömmlichen Syntaxarbeiten steht, z.B. Regel 23: Ein Verb kann mit einem Präpositionsgefüge erweitert werden:

(S·23): V -+ V + (PG)

I

I

I

I

I

li

1: I:~

Syntax 115

Eine solche Regel hat immer schon gegolten und wurde auch so formuliert, sowohl in der Hochsprache als auch für die Mundart. Auch die 10 Transformationsregeln, die als Ausbauregeln von syntaktischen Grundmustern zu verstehen sind, bringen keinen einzigen neuen Gesichtspunkt, außer eben der Formel selbst, die aber nur verständlich ist, wenn man die umgangssprachliche Paraphrase, also die Regel in herkömmlicher Gestalt, kennt; Transformationsregel 7: Jeder Aussagesatz kann in einen Fragesatz verwandelt werden durch Verschiebung des Verbs in die 1. Position:

Prosodische Regeln in ähnlicher Formalisierung formulieren die bekannte Tatsache in eine Anweisungsregel um, dass nämlich eine Verschiebung des Informationsschwerpunktes im Satz durch Vorausnahme an erste Position oder durch Veränderung der Satzmelodie erzeugbar ist, d.h. das Wichtigste im Satz steht entweder am Anfang oder wird durch die Betonung hervorgehoben. Die Notation als Ersetzungsregeln mit Symbolen statt grammatischer Termini mag zwar ökonomisch und als zusätzliche, verkürzte Schreibung einer Regel sinnvoll sein, nur darf man nicht behaupten, dass dadurch entscheidend neue Erkenntnisse zutage gefördert würden. In keinem Fall wurde die bisherige Segmentierungsund Klassifizierungsprozedur ersetzt. Über die tatsächliche Frequenz, die Besetzung und die Ausnutzung der Regeln, die nur empirisch-statistisch, etwa anhand umfangreichen mundartlichen Materials, möglich wäre, ist überhaupt nichts gesagt. Es darf also in keinem Fall der Eindruck erweckt werden, als ob die generative Notierung alter Regeln etwa die aufwendigen empirischen Sprachuntersuchungen ersetzen könnte. Ein umfangreicher Versuch einer formalistischen Syntaxanalyse einer Ortsmundart wurde vor längerem vorgelegt. In einer prinzipiellen Verkennung der kommunikativen Tragweite von Terminologie und symbolistischer Metasprache hat der Verfasser (Ströbl [337]) eine Privat-Meta- sprache mit über 100 neuen Symbolen, die sonst nirgends vorkommen, erfunden. Die Arbeit wurde damit unbenutzbar, da sich ein durchschnittlicher Leser zur Lektüre eines einzelnen Werkes nicht eine 100-stellige Symbolsprache aktiv einprägt. Für die weitere Syntaxarbeit, die im Rahmen der Grammatik der Sprechsprache erfolgen muss, wäre ein konsistentes Beschreibungsinstrument sehr wohl von Nutzen. Es muss aber eine wichtige Bedingung erfüllen: Die linguistischen Einheiten müssen quantifizierbar und vergleichbar sein. Gleichzeitig sollte das Instrumentarium benutzerfreundlich, d.h. auf einen menschlichen Bearbeiter und Benutzer ausgerichtet sein. Erst dann wird ein großer Vergleich der dialektalen und hochsprachlichen Syntax herausfinden müssen, was nun Dialekt ist und was lediglich gesprochene Hochsprache. Es würde dadurch auch eine unberechtigte Verunglimpfung dialektalen Sprechens verhindert, wenn sich bestimmte Dialektismen als "redekonstellative" Sprechsprache erweisen würden. Für eine Therapie im Sinne des schulischen Sprechund Aufsatzunterrichtes hätten solche Grunderkenntnisse nicht unbedeutende Folgen.

116Grammatische Beschreibung von Mundart

[3351 Wayne A. O'Neil, Transformational dialectology, phonology and syntax. In:

Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beih. NF 4. Wiesbaden, S. 629-638

[336]Gisbert Keseling, Erwägungen zu einer überregionalen Syntax der niederdeutschen Mundart. In: Gedenkschrift William FoeIste. Hrsg. von Dietrich Hofmann.

Köln 1970, S. 354-365

[3371 Alex StröbL Grundlinien einer formalistischen Syntax der Mundart von Malching.

München 1970

Zur Generativen Transformationsgrammatik vgl. die diversen Einführungen in die

Linguistik

5.5,5 Komparative Syntax

Die komparative Syntax ist die am wenigsten bearbeitete Seite der Dialektgrammatik. Man vermutet wohl mit Recht eine zu geringe Ergiebigkeit. Syntaktische Gegebenheiten werden nicht zu den raumbildenden Faktoren gerechnet. Andererseits stehen der vergleichenden Syntax die Schwierigkeiten der zureichenden Textaufbereitung entgegen. Ein exakter Vergleich nach diatopischem Aspekt braucht Texte, die aus möglichst homogener Redekonstellation hervorgegangen und nach einem einheitlichen Inventar an syntaktischen Merkmalen aufbereitet und vergleichbar gemacht sind. Einzelne Versuche zu einer Syntax-Geographie liegen vor (Sperschneider [331]) und wurden neuerdings in größerem Stil betrieben (Glaser [323]). Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die syntaxgeprägten Räume sehr großflächig sind und dass es nur sehr wenige syntaktische Variablen sind, die raumbildend wirken. Einer komparativ-diachronen Syntax steht die unzureichende Quellenlage entgegen. Für historische Zeit gibt es keine Textsorte, die den gleichen Bedingungen entspräche wie der gesprochene Dialekt aus moderner Zeit. Für eine historische Dialektsyntax gelten noch in erheblicherem Maße die Vorbehalte, die für eine zeitgenössische Syntax auf Grund literarischer Texte formuliert wurden: Geschriebener Dialekt hat die Tendenz, die syntaktische Struktur der geschriebenen Sprache und damit der Hochsprache anzunehmen.

Einer komparativen Syntax müssen in jedem Fall die Grundlagenuntersuchungen im Bereich gesprochene Sprache/gesprochener Dialekt vorangehen. Vergleichbar wird dialektale Syntax erst, wenn klar ist, was man darunter zu verstehen hat.

[338]Walter SchenkeT, Ansätze Zu einer kontrastiven Mundartgrammatik. In: Deutsche

Sprache 2, 1973, S. 58-80 (mit vorwiegend syntaktischen Beispielen). Vgl. auch Elvira Glaser [317] und den Plan eines Syntaktischen Atlas der Schweizer Dialekte.

6.Probleme der Interpretation

6.0Vorbemerkung

Die Dialektologie arbeitet auf drei Ebenen: 1. als empirische Sprachwissenschaft bei der Erhebung, Aufbereitung und Dokumentation von dialektaler Sprache; 2. als deskriptive Wissenschaft bei der Analyse und Darstellung der linguistischen

Elemente von Dialekten; 3. als erklärende Wissenschaft bei der Deutung der Befunde von 1. und 2.

Einer Erklärung und Deutung bedürfen vor allem die auf komparative Weise, insbesondere in der Dialektgeographie gewonnenen Fakten, die sich üblicherweise in der Darstellungsfarm der Sprachkarte dokumentieren. Interpretation geht also vorwiegend auf die Ausdeutung von Kartenbildern. Diese bestehen aus Flächen, die durch sprachliche Einträge (bei Originalkarten) oder Symbole (bei Zeichenkarten) oder durch Linien, Linienbündel. Flächenschraffuren markiert sind und die sich durch irgendwelche gemeinsame Merkmale auszeichnen.

Von vielen wird Dialektologie überhaupt nur als Dialektgeographie in diesem interpretatorischen Sinne verstanden. Dialekt als regionaler Subkode einer überregional geltenden Einheitssprache ist wie die Region, in der er gilt, geprägt von den Faktoren Raum, Fläche, Grenze. Die Fragen, denen sich die erklärende Dialektologie schon seit Beginn gegenübersieht, lassen sich in zwei Komplexe zusammenfassen: 1. Was ist eine Sprachgrenze? Wodurch konstituiert sich eine Dialektgrenze und der von einer solchen Grenze umschlossene Raum?, 2. Welchen Bedingungen sind Veränderungen von Raum und Sprachgrenze unterworfen? Was ist Sprachbewegung im Raum und Sprachwandel überhaupt? Wodurch ändert sich Sprache im Raum und in der Zeit?

6.1Isoglosse und Sprachgrenze

Unter Isoglosse versteht man in Anlehnung an die Terminologie der geographischen Kartentechnik mit ihren Isobaren, Isothermen, Isohypsen eine Linie auf einer Karte, entlang der ein bestimmtes sprachliches Phänomen sich in zwei Erscheinungsweisen spaltet oder auf deren einen Seite die eine Variante gilt, auf

118Probleme der Interpretation

deren anderen eine andere Variante (innerhalb ein und derselben grammatischen Kategorie). Man könnte auch sagen: Isoglossen verbinden Ortspunkte, die ein bestimmtes sprachliches Merkmal (etwa lei I in Iweibi) gerade noch haben, oder: eine Isoglosse umschließt einen Raum, innerhalb dessen eine bestimmte sprachliche Form (lei/) gilt, außerhalb dessen eine andere Form in der gleichen grammatischen Kategorie gilt (/II in Imbi). Das sprachliche Merkmal, das auf diese Weise Linien bildet, kann aus allen möglichen grammatischen Bereichen stammen. Man unterscheidet daher zwischen Isophonen, Isomorphen, Isolexen und Isosemen. Isoglosse setzt voraus, dass die sprachlichen Merkmale innerhalb einer geographischen Zone kontinuierlich gelagert sind, also räumlich zusammenhängen und nicht von Ort zu Ort springen. Nur innerhalb einer einigermaßen zusammenhängenden Abfolge von sprachlichen Einträgen lassen sich 'Verläufe" und damit Iso-Linien erkennen, ähnlich wie auch Isothermen oder Höhenlinien eine kontinuierliche Schichtung und keine Sprünge und Abbrüche voraussetzen. Eine senkrechte Steilwand lässt sich kartographisch nicht mit Höhenlinien darstellen. Isoglossen finden sich nur dort, wo mehrere benachbarte Orte ein gemeinsames Merkmal haben und sich damit von der Gegenseite, also den Orten, die dieses Merkmal

nicht haben, abheben.

Wenn mehrere Isoglossen genau nebeneinander oder zumindest nicht weit voneinander verlaufen, spricht man von Linienoder Grenzbündel. Ein Linienbündel umschließt eine Zone, die sich durch mehrere gemeinsame Merkmale sprachlicher Art von der Nachbarzone unterscheidet. Hier stellt sich die Frage, wann man von einer Dialektgrenze sprechen kann. Kleine Differenzen gehen beinahe zwischen jedem Ort hindurch, wie jeder Laie aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Man wird aber nicht behaupten wollen, zwischen jedem Ort läge eine Dialektgrenze. Gelegentlich wurde die Existenz von Dialektund Sprachgrenzen überhaupt geleugnet, als man mit der sprachgeographischen Methode bei dichtem Ortsnetz ein kunterbuntes Durcheinander und Nebeneinander von Linien aller Art mit ganz allmählichen schrittweisen Übergängen von Ort zu Ort feststellte, so dass man nicht sagen konnte, wo nun ein Dialekt anfing und der andere aufhörte. Von Sprachgrenzen wollte man nicht mehr reden, höchstens noch von Grenzzonen. Da aber auch zwischen Nachbarorten gelegentlich ganz erhebliche sprachliche Unterschiede bestehen, die man als eine Kombination vieler Isoglossen darstellen kann, die sich an der Grenze zur genetisch fremden

Sprache (etwa dem Französischen) am augenfälligsten summieren, stellt sich die Frage nach der Dialektgrenze als eine Sonderform von Sprachgrenze jedoch mit

Recht.

Eine Dialektgrenze lässt sich nicht exakt definieren. Zwischen nachbarörtlichen Kleinstunterschieden und der Sprachgrenze als Außengrenze zu einer Fremdsprache hin liegen zahlreiche große und kleine Grenzen. Die Gewichtigkeit einer Grenze wird üblicherweise von der Zahl der entlang einer Linie sich bündelnden Isoglossen bestimmt. Man spricht von Grenzen I. Grades, wenn sich z.B. mehr als 100 Linien bündeln, von 2. Grades, wenn es zwischen 75 und 100 Linien sind,

|

|

Isoglosse und Sprachgrenze |

119 |

3. Grades bei 55 bis 75 Linien usw. (so bei Große [342] u.a.). Die Zahl der Linien |

|

||

ist dabei willkürlich, ebenso die Art der Linien. Bei einer solchen quantitativen |

|

||

Gewichtung einer Grenze wird die Qualität der einzelnen Isoglosse und damit des |

|

||

ganzen Bündels nicht gewertet. Schon K. Haag [347] hat vor 100 Jahren darauf |

|

||

hingewiesen, dass man die Isoglossen einzeln gewichten müsse. Nicht die absolute |

|

||

Zahl der Linien, sondern ihr Grenzcharakter sei von Bedeutung. Das Gewicht der |

|

||

Linie sei bestimmt durch die Häufigkeit, in der das linienbildende Element in der |

|

||

betreffenden Sprache vorkommt (Frequenz) und durch die Verteilung im Wort- |

|

||

schatz und der davon abzuleitenden Verwendungsund Einsatzmöglichkeiten. |

|

||

Eme Lmle von Gewicht werde z.B. gebildet von einem sprachlichen Element |

|

||

(Laut oder Form), das in den immer wiederkehrenden 'Kernwörtern" (Partikel, |

|

||

Pronomina, Hilfsverben) vorkomme, weniger dagegen von solchen Elementen, |

|

||

die in seltenen Spezialwörtern enthalten sind, die kaum noch oder nicht von allen |

|

||

Sprechern verwendet werden. Gerade solche "Raritäten" gelten aber für einen |

|

||

Dialekt als typisch, obwohl man als Explorator lange warten muss, bis einem ein |

|

||

Sprecher den Gefallen tut, diese Form zu verwenden. Eine "Kombinationskarte", |

|

||

die nicht die Zahl der Isoglossen kombiniert, sondern die Zahl der grenzbildenden |

|

||

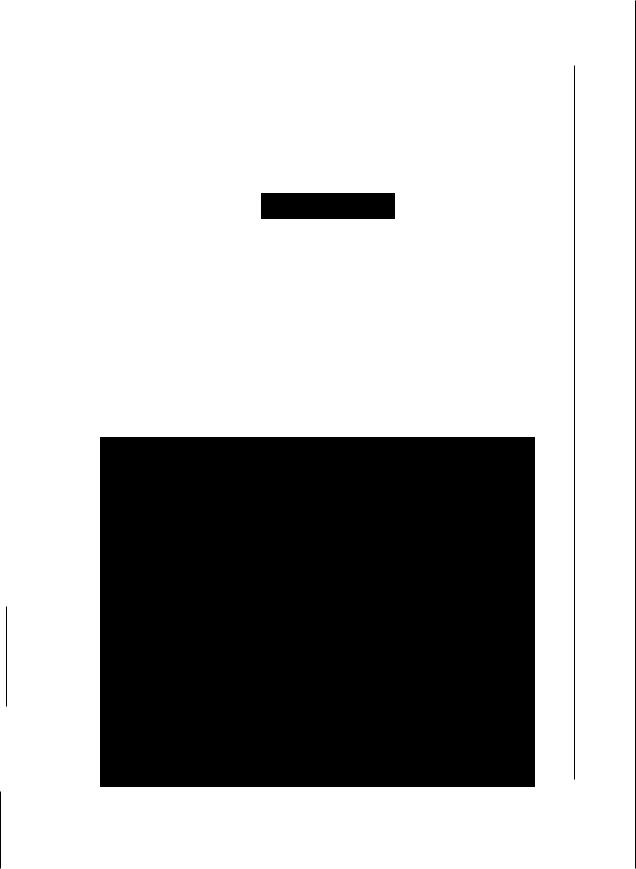

Wortbelege, also die Frequenz der Grenzfälle bündelt, ist Karte 5, bearbeitet nach |

|

||

E. Bau.er [343]. Der Charakter der Wabenkarte (s. Kap. 4.2.4) kommt hier be- |

|

||

sonders deutlich zum Ausdruck. |

|

||

Neben Besetzung und Frequenz, die statistisch erhoben werden müssten |

|

||

jedoch schon durch allgemeine Beobachtungen wie bei der unterscheidun~ |

|

||

"Kernwort" - "Nicht-Kernwort" erkannt werden können, muss auch die subjekti- |

|

||

ve Einschätzung der Sprecher selbst als Grenzkriterium beachtet werden. Wenn |

|

||

ein sprachliches Element als singulär oder ortsspezifisch empfunden wird, äußert |

|

||

sich das in Form von Sprachspott oder Merkversen. Ortsneckereien können daher |

|

||

zur Bewertung subjektiver Sprachgrenzen herangezogen werden, z.B. das Merk- |

|

||

wort für eine Monophthongierungslinie leil -lai: 'Geißkäse', das auf der einen |

|

||

Seite als Gäskiis, auf der anderen als Giiskäs gesprochen wird; oder wenn zur |

|

||

Charakterisierung einer Verdumpfung von ei zu Q der Merkoder Spottvers gilt: |

|

||

hQkQnkQnkamm ('hat keiner keinen Kamm?'). Die subjektiven Grenzmerkmale |

|

||

betreffen linguistische Raritäten und betreffen selten die gegenseitige Verständi- |

|

||

gung. Für das sprachliche Raumbewusstsein und die gegenseitige Einschätzung |

|

||

wuken sIe geradezu als Schibboleth, wodurch im biblischen Sinne der "Galiläer" |

|

||

sich verrät. |

|

|

|

Seit Schirmunski [339], 1930, spricht man auch von primären und sekundären |

|

||

Mundartmerkmalen. Als primäre werden solche verstanden, die als typisch 'auf- |

|

||

fallen' wie z.B. schwäbisch raut für 'rot' oder bais für 'böse' und die bei Wechsel |

|

||

der Sprechlage oder bei versuchter Anpassung an überregionale Sprechweise als |

|

||

erste aufgegeben werden. Als sekundäre Merkmale werden solche bezeichnet, die |

|

||

weniger Ins |

?hr fallen, und |

~aher auch weniger rasch abgelegt werden. B}J:\iil Sq |

|

Kritenen für |

auffallend und |

mcht auffallend' sind jedoch nicht objektiv~t'bar. |

~6 |

DIe UnterscheIdung primär |

- sekundär wird denn auch als wenig ti;;igfähig |

<;:, |

|

..... |

Bibliothek "" |

~ |

.~ |

~. |

.~ |

~ |

0$' |

I'r{jr Ge&-'I>

120 Probleme der Interpretation

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

::c |

|

0 |

0 |

0 0 |

0 |

r-- |

CIJ |

.. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

C') |

w |

a> |

|

|

|

a> |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

« |

|

|

|

|

|

|

|

|

(2 |

\12 |

N |

CIJ |

... |

|||||||

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

U |

|

|

|

|

-t"l |

w- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

CD |

|

|

|

|

0; |

§ |

§ |

Gi |

|

N |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

0:: |

|

|

|

|

|

|

ID |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

~. |

|

|

• |

|

|

|

|

~ |

~m |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

IJ.J |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-'" |

||

• |

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

--- --- |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

, |

|

• |

|

|

|

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

\ |

>-,,, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

,/ |

,-- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

-- |

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

-----<, |

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

:. |

|

• |

|

\ , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

• |

\ \ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

.,"', . |

|

......... |

|

|

|

|

\ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• |

|

|

• |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

• |

-'• ''!1"W |

..... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

\

\ ,,,,

>

Karte 5: Kombinationskarte (Wabenkarte), Ausschnitt aus E. Bauer [343], Karte 53, bearbeitet von H. Löffler.

Isoglosse und Sprachgrenze 121

kritisiert (Trost [218]). Die gleiche Unterscheidung meint das Begriffspaar fakultativ- obligatorisch, das von Bergmann [8]141. vorgeschlagen wird. Fakultativ sind Merkmale, die nur örtlich gelten, die man also beliebig ablegen kann, ohne den Dialekt damit zu verlassen, während die obligatorischen Merkmale zu einer Landschaftsmundart gehören und gesprochen werden müssen, wenn man noch zu einer solchen gezählt werden will. Dieser Integrationseffekt durch sekundäre Merkmale gilt auch für Sprachneulinge. Erst die Beherrschung der obligatorischen Merkmale bewirkt die sprachliche Solidarisierung. Oft ist es jedoch so, dass Fremde gerade die fakultativen, weil auffälligsten Merkmale nachahmen und damit eher Unwillen und Abwehrhaltung provozieren.

Bis heute wurde also kein sicheres Kriterium für eine echte Dialektgrenze formuliert. Die quantitative Gewichtung nach Zahl der Linien scheint zwar die objektivste zu sein. Was aber linguistisch von Belang ist, ob die Differenz zum Dialekt des Nachbarortes oder der Abstand zur Hochsprache das gewichtigere Kriterium sei, weiß man nicht. Es besteht nicht einmal Übereinstimmung darüber, welche grammatischen Elemente, die Laut-, Formenoder Wortdifferenzen, die schärferen und linguistisch bedeutenderen Grenzen abgeben.

Am Beispiel der fränkisch -alemannischen Sprachgrenze zeigt Ruoff [344], wie breit der Grenzgürtel sein kann, wenn man auch das Nebeneinander konkurrierender Sprachformen und deren Verwendungshäufigkeit mit berücksichtigt. Die Dialektometrie (s. 4.2.5) kann mit differenzierteren Kombinationskarten - ähnlich der Korrelations-Statistik - schnell und exakt die unterschiedlichsten sprachlichen Phänomene bündeln und mit Hilfe von Linien (Waben) oder Schraffuren abgestufte Areale sichtbar machen. Hierdurch wird nur unterstrichen, dass Grenzlinien eigentlich Grenzgürtel mit unterschiedlicher Breite sind und dass "klassische" Dialektgrenzen mit einzelnen Merkmalen wohl zwischen zwei Ortspunkten liegen können, in der Summe jedoch eine breiterer Fläche darstellen (Ruoff [344]. Schiltz [193], Goebl [190]). Die Frage nach dem Warum wird dadurch nicht überflüssig, im Gegenteil: Sie stellt sich noch viel stärker als bei den traditionelleren Darstellungen.

[339]Vietor M. Schirmunski, Sprachgeschichte und Siedlungsmundarten. In: Germaw

nisch-RomanischeMonatsschrift 18, 1930, S. 113-122, 171-188

[3401 Markus Hundt, Alltagssprache. Sächsisch und Schwäbisch. In: deutsche Sprache

24, 1996, S. 224-249: u.a. über "naive" Dialektklassifikation und -abgrenzung

[341]Rudolf Freudenberg, Isoglosse. Prägung und Problematik eines sprachwissenschaftlichen Terminus. In: Zeitschrift für Mundartforschung 33, 1966, S. 219-132

[342]Rudolf Große, Isoglossen und Isophonen. Zum Verhältnis der phonetischen, phonologischen und phonometrischen Grenzlinien. In: Zeitschrift für Mundart- forschung Beih. 3. Wiesbaden 1967, S. 288-294

[343]Erika Bauer, Dialektgeographie im südlichen Odenwald und Ried. Marburg 1957

[344]Arno Ruoff, Die fränkisch-alemannische Sprachgrenze. 2 Bde. (Idiomatica 17),

Tübingen 1992; vgl. auch Kap. 4.2.5 Dialektometrie

122 Probleme der Interpretation

6.2Sprachraum und das Problem der Einteilung der Mundarten

Aus der allgemeinen Unsicherheit heraus, was eine Dialektgrenze sei, wodurch sich ihr Grenzcharakter konstituiere, ist auch das nicht zu Ende gekommene Bemühen um eine Einteilung und Gliederung des deutschen Sprachgebietes in Dialekträume zu verstehen. Wenn die Grenze nicht festliegt, sind auch die Räume amorph und ungenau. Die meisten Einteilungsversuche lassen sich daher auch nur auf Großräume mit grobem Ortsnetz ein. Die Grenzkriterien beruhen mei· stens nur auf wenigen, meist lautlichen Kriterien.

6.2.1Linguistische und extralinguistische Kriterien

Die drei großen Dialekträume Niederdeutsch - Mitteldeutsch - Oberdeutsch werden eingeteilt nach ihrem Verhältnis zur zweiten oder hochdeutschen Lautverschiebung. Das Oberdeutsche zeigt die Spiranten bzw. Affrikaten f. pf, s, tz, eh, kch (schlafen, dort, pfund, das, essen, sitzen, machen, stukch), denen im Niederdeutschen die "unverschobenen" p, t, k (slapen, dorp, pund, dat, eten, sitten, maken, stuk) gegenüberstehen. Das Mitteldeutsche hat je nach Laut und Wort zum Teil ver· schobene, zum Teil unverschobene Formen, nimmt also eine MittelsteIlung ein in Bezug auf die Lautverschiebung. Weitere Untergliederungen in Westund Ost· niederdeutsch, in Niederländisch oder Niederfränkisch, in Westund Ostmitteldeutsch, ferner des Oberdeutschen in Südfränkisch, Ostfränkisch, Alemannisch, Schwäbisch und Bairisch gehen wiederum auf einzelne oder mehrere typische Lautmerkmale, z.B. schwäbisch leil, loul in eis, hous gegen alemannisch 11/, lül in iJ; und hüs oder lei! gegen lei in schwäbisch schnei, bais, rout gegen alemannisch sehne, bifs, rOt. Die grenzbildenden Lautdifferenzen gelten gewöhnlich nur für den engeren Innenraum einer Dialektlandschaft, an den Rändern lösen sich die einzelnen Lautphänomene auf in ein Bündel von Einzellinien, die nicht nur von Laut zu Laut, sondern auch von Wort zu Wort einen anderen geographischen Verlauf innerhalb einer breiten Grenzzone nehmen können. So hat sich F. Wrede [112] bei seiner Einteilungskarte (DSA [5] 6) jeweils für eine einzelne Linie entschieden auf Grund eines Einzelwortes, das stellvertretend für einen ganzen Gürtel von Erscheinungen stehen soll, z.B. die pund : pfund-Linie und die ik/ichLinie als Grenzen zwischen Rheinfränkisch und Ostfränkisch bzw. Niederdeutsch und Westmitteldeutsch.

Aus der Unmöglichkeit heraus, sagen zu können, Was linguistisch eine Grenze sei - mit Ausnahme der Verstehensgrenze beim Übergang zu einer Fremd· sprache -, entstand das Bedürfnis, Grenzen und Räume mit weiteren, nicht lin· guistischen Merkmalen zu charakterisieren, d.h. Sprachgrenzen und Sprachräume mit Kulturgrenzen und Kulturräumen und anderen Faktoren der Raumbildung zur Deckung zu bringen. Auch hierdurch erhoffte man sich eine Antwort auf die Frage, warum eine Sprachlinie oder -grenze gerade hier und nicht anderswo verläuft.

Sprachraum und das Problem der Einteilung der Mundarten 123

Solche außersprachliche Faktoren sind: naturräumliche Gliederung, Flussläufe und Täler, Waldgebiete oder morphologisch·geographische Gegebenheiten wie Gebirgszüge, Geländeriegel, Ebenen und dgl. Flussläufe, Seen und Gebirgskämme zeigen dabei einen weit geringeren grenzbildenden Charakter, als man dies annehmen mochte. So sind weder der Oberrhein zwischen Baden und dem Elsass, noch der Bodensee zwischen der Schweiz und Oberschwaben, noch der Alpenkamm zwischen dem Berner Oberland und dem Rhönetal echte Sprachschranken. Die ursächliche Verknüpfung von Naturraum und Sprachraum bzw. von natürlicher Grenze und Sprachgrenze ist daher oft nur eine scheinbare. Der Zusammenhang ist über die politische Herrschafts·, Verwaltungsoder Territorialgrenze zu suchen. Diese halten sich von alters her oft an natürliche Landschaftsgliederungen. Politische Grenzen bewirken insofern echte Sprachraumbildung, als sie Einfluss auf zwischenmenschlichen Verkehr und damit auf die Kommunikation überhaupt haben.

Mit Herrschaftsgrenzen im weitesten Sinn, zu denen auch alte Bistumsgrenzen zu rechnen sind, decken sich oft Gerichtsund Rechtsgrenzen. Einem Territorium entspricht oft auch eine bestimmte Brauchtums· und Sachwelt. die wiederum sehr eng mit Sprache, insbesondere dem Wortschatz verknüpft sind. Spätere Konfessionsgrenzen treffen gelegentlich mit Sprachgrenzen zusammen. Doch dürfte hier die Ursächlichkeit wiederum nicht in der Konfession, sondern in der konfessionell geprägten Territorialgrenze (cuius regio eius religio) zu suchen sein.

[345]Kurt Wagner, Die Gliederung der deutschen Mundarten. Begriffe und Grundsätze. Wiesbaden 1954

[346]Peter Wiesinger, Die Einteilung der deutschen Dialekte. In: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektologie. Hrsg. von WeIner Besch u.a. Bd. 2. Berlin 1983, S. 807-900

6.2.2Alter der Sprachgrenzen und Sprachräume

K. Haag [347]hat für die neuere Zeit eine komplizierte Systematik der Abhängigkeitsverhältnisse von politischer und sprachlicher Grenze aufgestellt je nach Dauer einer politischen Grenze und Zeitpunkt ihres Erlöschens. Danach sollen politische Grenzen maxirnal300 Jahre lang ihre sprachlichen Spuren hinterlassen, umgekehrt mache sich eine politische oder sonstige Verwaltungsgrenze in spätestens 50 Jahren sprachlich bemerkbar. Diese Ansätze sind aus dem Studium der alemannisch·schwäbischen Verhältnisse um die Jahrhundertwende erwachsen. Sie berücksichtigen noch nicht die heutigen Bedingungen in Bezug auf Verkehr, zwischenmenschliche Kontakte und Mobilität überhaupt. Dennoch sind solche Thesen sowohl für die Interpretation ltistorischer Sprachgrenzen als auch in Bezug auf die mutmaßliche sprachliche Wirkung der politischen Grenzverschie· bungen des 20. Jahrhunderts sehr interessant. Die uneinheitlichen Kartenbilder, das Überschneiden, Zusammen-und Auseinandergehen der einzelnen Sprach-

124Probleme der Interpretation

linien ist teilweise auf Beharrung der Sprache trotz Veränderung der politischen Grenzen im Lauf der Geschichte zu erklären. Die Sprachlinie hat gegenüber der politischen Grenze eine verzögerte Mobilität und, was noch wichtiger erscheint, eine sprachbedingte, völlig unpolitische Eigenbewegung bzw. -trägheit im Raum. Diese Eigenbewegung findet dauernd statt und legt sich über alle übrigen Grenzlinien. Dadurch wird eine Deutung im Sinne einer direkten ursächlichen Abhängigkeit von Sprachlinie und politischer Grenze, und damit die genaue Angabe des Alters einer solchen Grenze, ganz und gar unmöglich, weil politische und sprachliche Grenzen nie ganz deckungsgleich sind und die Ausnahmen auch immer mit zu erklären sind.

[347]Karl Haag, 7 Sätze über Sprachbewegung. In: Zeitschrift für hochdeutsche Mun- darten 1, 1900, S. 138-141

[348]Karl Haag, Sprachwandel im Lichte der Mundartgrenzen. In: Teuthonista 6,

1929130, S. 1-34

6.2.3Dialektraum und Stammesgebiet

Die geläufigen Bezeichnungen für die deutschen Mundartlandschaften, Fränkisch, Sächsisch, Bairisch, Alemannisch usw., gehen zumindest terminologisch von einem Zusammenhang zwischen Dialekt und Volksstamm aus. Mit der siedlungsgeschichtlichen Konsolidierung nach der Völkerwanderung hätten sich fest abgrenzbare Stammesgebiete gebildet, die man historisch noch in Gestalt der sogenannten Stammesherzogtümer fassen könne. Diesen Stammesgebieten entsprächen auch jeweils die Dialektgebiete als sogenannte Stammesmundarten. Die Ortsnamenforschung des 19. Jahrhunderts wollte diesen Stammesgebieten auch bestimmte Ortsnamentypen wie -ingen, -heim oder -weiler zuweisen. Lagen einzelne Vertreter solcher stammesgebundenen Ortsnamentypen außerhalb der angenommenen Stammesgrenzen, so sollte dies auf ehemalige Anwesenheit dieses Volksstammes in dem fraglichen Gebiet hindeuten. Fränkische Elemente außerhalb Frankens zeigten ehemalige fränkische Anwesenheit oder Einfluss. Solche Identifizierungen konnten nur auf Grund der lückenhaften Daten über Ortsnamen und über Sprache einerseits und über die stammesgeschichtlichen Fakten andererseits zustande kommen. Die außersprachliche Abgrenzung der alten Stammesgebiete müsste eigentlich Bedingung sein für eine ursächliche Verknüpfung von Stammesgebiet und Sprachgebiet. Eine solche Abgrenzung ist aber mit außersprachlich-historischen Mitteln nicht möglich. Auch die Sachund Brauchtumsforschung, die ebenfalls den Stammesbegriff als Raumeinheit kennt ("fränkisches" Haus, Niedersachsenhaus etc.), kann nur von heutigen oder zumindest nicht sehr viel älteren Verhältnissen ausgehen und dann auf ehemaliges Stammesgebiet schließen. Einzige Hinweise auf Stammesgrenzen sind die Gauund Bezirksriamen, die in urkundlichen Überlieferungen zur geographischen Identifizierung der genannten Örtlichkeiten dienen. Eine Grenzziehung

Sprachraum und das Problem der Einteilung der Mundarten 125

|

|

|

|

c |

|

|

|

|

"ii |

|

• |

|

|

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

~ |

|

|

|

|

uN. |

|

|

|

|

|

l! |

|

|

|

|

:F-c |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

~"R~ |

~.1!~ |

~ !~ |

~~ |

~ |

|

|

.2 |

|

|

J!!-c |

~~ |

~i!5 |

• |

|

~1 |

|||

|

Ö._ ~ |

|

'=1 |

|

c:o·g.! |

||||

|

~~!:! |

|

',..,11 |

|

|||||

|

:f~-5 |

l~2' |

.. '" |

~~ |

~.= |

~ |

~t |

. u |

N -8 |

|

l! U |

]!1i |

|||||||

|

|

|

311!~ |

|

M2 |

|

d~~ |

||

|

~][ |

|

.-lP? |

~~ |

:2 |

'p |

|||

~ |

"z'" ~H 'l:o..R- 00 |

"Jl' |

..2c... |

~ |

~c |

||||

~ |

.... U'l |

_ I/) |

0 |

||||||

|

11 |

|

|

0 |

I ~IIWT |

||||

,,,

,

,

,,,, ä

,,,,, •

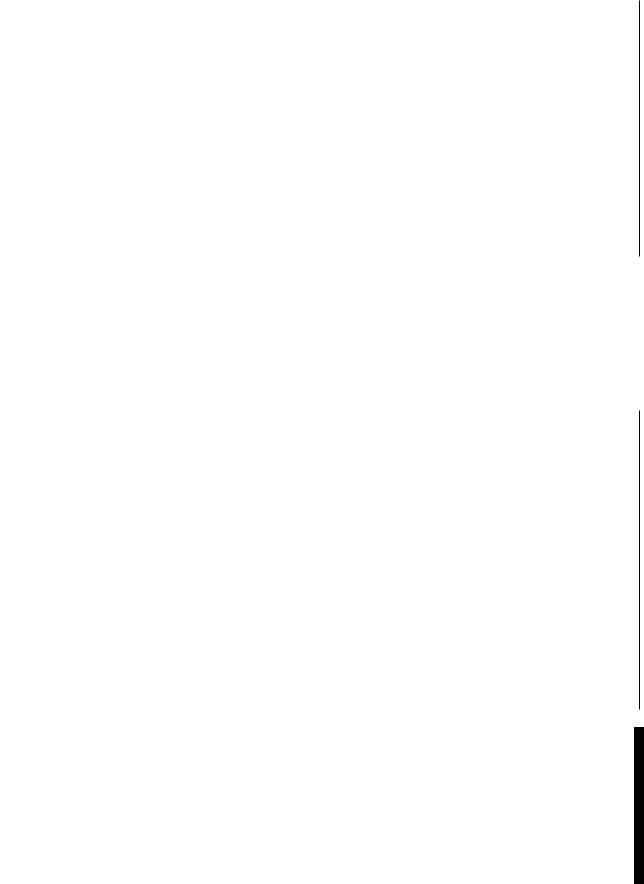

Karte 6: Einteilung der deutschen Mundartlandschaften vor 1945 (nach Bernhard

Sowinski [59]. Grundlagen des Studiums der Germanistik. Teill: Sprachwissen- schaft. Köln u. Wien: Böhlau Verlag '1973).

126Probleme der Interpretation

lässt sich mit solchen gelegentlichen Angaben aber nicht erreichen. Die historischen Gaue und Bezirke sind daher nur in vagen Umrissen bekannt.

Man ist unter diesen Umständen davon abgekommen, eine ursprüngliche Deckung von Stammesgebiet und Sprachgebiet zu postulieren in dem Sinne, dass heutige Sprachgrenzen die alten Stammesgrenzen widerspiegeln. Da viele Stammesgebiete wie das der Alemannen, der Ostfranken, der Ribuaren u.a. erst mit Hilfe der neuzeitlichen und historisch erschlossenen Sprachgrenzen rekonstruiert werden, ist die Gefahr eines Zirkelschlusses sehr groß. Dass hinter dem Wirrwarr an Sprachlinien neben den mittelalterlichen Territorialgrenzen und deren Beweglichkeit und Beharrung auch alte Stammesgrenzen als Herzogtums-, Gauoder Bistumsgrenze selbst heute noch hindurchscheinen, betont H. Moser [350]. Die These Haags [347], dass Sprachlinien ihre Ursache politischer Art nicht länger als 300 Jahre überdauern, wäre damit zu modifizieren. Allerdings wäre auch denkbar, dass alte Stammesgrenzen nicht direkt, sondern mittelbar über spätere Bistumsoder Landschaftsgrenzen, die zu tiefgreifenden landschaftlichen Bewusstseinsgrenzen führten, die Sprachlandschaft über Jahrhunderte hin haben aufrechterhalten können.

[349]Hugo Moser, Stamm und Mundart. In: Zeitschrift für Mundartforschung 20,1952, S. 129-145

[350]Hugo Moser, Sprachgrenzen und ihre Ursachen. In: Zeitschrift für Mundartfor-

schung 22, 1954/55, S. 87-111; Ders.: Noch einmal Stamm und Mundart. In: Ebd.

28, 1961, S. 32--43

[351]Theodor Frings, Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache. Tübingen 31957; Kap. 1: Territorium und Sprache, Stämme und Sprache

6.2.4Sprachraum und Kulturraum

Der Zusammenfall von Sprachraum und Kulturraum im weitesten Sinne war die These und das Arbeitsziel der sogenannten "rheinischen Schule" (Aubin, Frings, Müller, Kulturströmungen [137], 1926, vgl. auch Kap. 2.5.). Danach hat F. Maurer [352] 1942 diese These für die frühesten Anfänge der deutschen Dialekte nachzuweisen versucht, indern er die archäologischen Fundräume als vorgeschichtliche Kulturräume mit der germanischen Sprachgeographie der VorVölkerwanderungszeit in Verbindung brachte. Auch für den deutschen Südwesten hat Maurer den Zusammenhang von Sprachgeschichtsforschung und Kulturgeschichtsforschung für die mittelalterliche Epoche hergestellt [353]. In der Folgezeit haben zahlreiche umfassende Arbeiten über den Begriff "Sprachlandschaft" (v. Polenz [354], Große [355], Steger [358] u.a.) die Sprache überhaupt als einen von mehreren der raumbildenden Faktoren verstanden und die dialektgeographische Sprachanalyse aus neuerer und historischer Zeit in das enge Gefiecht der landschaftsbestimmenden Kräfte wie Siedlung, Bewirtschaftung, Verkehr, politische Verhältnisse, Brauchtum und Sachkultur eingeordnet. Gerade

Sprachraum und das Problem der Einteilung der Mundarten 127

auf dem Hintergrund einer solchen landschaftlichen Feinstruktur kommt der eigentlich sprachliche Anteil an der Raumbildung sehr deutlich zum Ausdruck, wie die zahlreichen Karten, die den Arbeiten beigegeben sind, zeigen.

[352]Friedrich Maurer, Nordgermanen und Alemannen. Studien zur germanischen und frühdeutschen Sprachgeschichte, Stammesgeschichte und Volkskunde. Straßburg 1942, München 3 1952

[353]Friedrich Maurer, Oberrheiner, Schwaben, Südalemannen. Räume, Kräfte im geschichtlichen Aufbau des deutschen Südwestens. Straßburg 1942

[354]Peter von Polenz, Die altenburgische Sprachlandschaft. Untersuchungen zur ostthüringischen Sprachw und Siedlungsgeschichte. Tübingen 1954

[355]Rudolf Große, Die meißnische Sprachlandschaft. Dielaktgeographische Untersu w chungen zur obersächsischen Sprach w und Siedlungsgeschichte. Halle 1955

[356]Rudolf Schützeichel, Die Grundlagen des westlichen Mitteldeutschen. Studien zur historischen Sprachgeographie. Tübingen 1961, 21971

[357]Heinz Rosenkranz, Der Thüringische Sprachraum. Untersuchungen zur dialektw geographischen Struktur und zur Sprachgeschichte Thüringens. Halle 1964

[358]Hugo Steger, Sprachraumbildung und Landesgeschichte im östlichen Franken. Das Lautsystem der Mundarten im Ostteil Frankens und seine sprachund landesgeschichtlichen Grundlagen. Neustadt!Aisch 1968

6.2.5"Problemgebiete "

Angesichts der Schwierigkeit der Abgrenzung von Dialektgebieten, vor allem der Untergliederung eines größeren Sprachgebietes in Dialektlandschaften, schlägt J. Goossens [359] vor, nicht von Dialekt-, sondern von Problemgebieten zu sprechen. Sobald man von einern Dialektgebiet spreche und dafür einen bestimmten Namen brauche wie 'Niederländisch" und die Summe der sprachlichen Merkmale angebe, die dieses Gebiet charakterisieren, müsse man feststellen, dass solche typischen 'niederländischen" Isoglossen zwar auf der einen Seite des Dialektraumes diese distinktiv-grenzbildende Funktion haben, auf der andern Seite jedoch wie konzentrische Ringe weit über das Dialektgebiet des Niederländischen hinausreichen. So ist eine "niederländische" Isoglosse, nämlich die pund/pfund-Linie, im Extremfall noch am Oberrhein in der Nähe von Straßburg zu finden. Vgl. auch A. Ruofff [344].

So würden also Teile Süddeutschlands noch zum niederländischen Sprachgebiet gehören, wogegen sich aller dialektgeographischer Verstand zur Wehr setzt. Unter Problemgebieten versteht Goossens hingegen Verbreitungsgebiete bestimmter linguistischer Phänomene, die je nach Fragestellung und Untersuchungsziel ganz verschieden sein können und die in ihrer Verbreitung das jeweilige Problemgebiet umgrenzen. Solche Probleme können sein z.B. die Spirantisierung der alten Verschlusslaute, gewöhnlich als zweite Lautverschiebung bekannt, oder die räumliche Lagerung verschiedener Öffnungsgrade der vorderen Vokalreihe, Palatalisierungen und dgl. Die Abgrenzung nach Problemgebieten bringe die linguistisch sauberste Lösung und bereite nicht die Schwierigkeiten, die durch