- •1Предмет экономической науки. Функции экономической науки.

- •2 Методология экономической науки

- •4.Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные возможности.

- •5.Основные типы экономических систем.

- •6.Рынок: сущность, субъекты, объекты, структура.

- •7.Экономическая модель кругооборота в рыночных условиях.

- •8.Типы микроэкономических рынков.

- •9.Преимущества и недостатки рынка в современных условиях.

- •10.Необходимость государственного регулирования экономики.

- •12.Понятие спроса. Закон, функции и величина спроса. Кривая спроса, ее построение. Особенности построения кривой спроса.

- •13.Индивидуальный и рыночный спрос. Метод горизонтального суммирования. Изменение спроса и сдвиг кривой спроса.

- •14.Предложение товаров и услуг. Закон, функции и величина предложения.

- •15.Индивидуальное и рыночное предложение. Кривая предложения и ее сдвиг. Факторы спроса и предложения и проблема их измерения.

- •16.Равновесие рынка и равновесная цена. Товарный излишек и экономическая природа товарного дефицита. Выигрыш покупателя и выигрыш продавца.

- •17.Равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде. Паутинообразная модель равновесия.

- •18.Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики: цели, способы, результаты. Прямое и косвенное регулирование.

- •19.Фиксированные цены: «пол» и «потолок» цен. Влияние налогов и субсидий на уровень цен.

- •20.Эластичность: сущность и виды. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты дуговой и точечной эластичности.

- •21.Изменение эластичности вдоль кривой спроса. Эластичность и совокупная выручка. Факторы эластичности спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса по цене.

- •22.Эластичность спроса по доходу. Факторы эластичности спроса по доходу.

- •23.Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения.

- •25.Кардиналистский и ординалистский подходы к измерению полезности.

- •27.Использование кривых безразличия для исследования спроса: кривая «цена-потребление» и кривая «доход-потребление».

- •28.Функциональный и нефункциональный спрос.

- •29.Понятие предприятия и их классификация. Предприятие (фирма) как субъект рыночных отношений.

- •30.Технологическая и экономическая эффективность фирмы. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный периоды.

- •31.Производство в краткосрочном периоде.

- •32. Производство в долгосрочном периоде.

- •33.Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как элемент издержек.

- •34. Издержки производства в краткосрочном периоде.

- •35.Издержки производства в долгосрочном периоде.

- •36.Рыночная структура: понятие, критерии разграничения. Основные правила поведения фирм в различных рыночных структурах.

- •37. Спрос на продукцию фирмы в условиях совершенного рынка.

- •38.Предложение продукции. Условия максимизации экономической прибыли в краткосрочном периоде.

- •39(9 Лекция). Возможные варианты равновесия в краткосрочном периоде. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.

- •40.Эффект входа новых фирм в отрасль и равновесие в долгосрочном периоде.

- •41. Монополия: понятие, характерные черты чистой монополии. Исторический процесс монополизации экономики. Барьеры для конкуренции. Основные виды и организационные формы современных монополий.

- •42. Издержки, цены, доход, предложение и спрос в условиях чистой монополии. Моноценовая монополия. Кривая спроса и предложения при монополии.

- •43.Равновесие фирмы монополиста в краткосрочном периоде. Варианты регулирования монополии.

- •44.Равновесие монополии в долгосрочном периоде. Естественная монополия и ее регулирование. Средние издержки производства монополии в долгосрочном периоде.

- •45. Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация: сущность и основные виды.

- •47. Олигополия и ее основные черты.

- •48. Ценообразование и производство в условиях олигополии. Условия равновесия фирмы-олигополиста в краткосрочном периоде.

- •49.Основные модели олигополий. Модель дуополии Курно и ее разновидности.

- •50. Теория «ломаной кривой спроса». Модель картеля. Модель ценового лидерства. Модель «тайного сговора». Модель «издержки плюс». Особенности современных олигополий.

- •51.Монополистическая конкуренция, ее основные черты. Ценообразование при монополистической конкуренции.

- •52.Прибыль фирмы, действующей в условиях монополистической конкуренции в краткосрочном периоде. Дифференциация продукции и прибыль. Неценовая конкуренция: ее роль и основные виды.

- •54.Общая характеристика факторных рынков: понятие, виды.

- •55.Основные подходы к определению спроса на факторных рынках. Спрос на экономические ресурсы и факторы, влияющие на его объем.

- •3. Условия оптимального найма в долгосрочном периоде (случай нескольких переменных ресурсов)

- •56. Максимизации прибыли при использовании экономических ресурсов. Эластичность спроса на ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов.

- •57.Предложение экономических ресурсов. Мобильность ресурсов. Принцип максимизации общей выгоды.

- •58.Трансфертное вознаграждение и экономическая рента. Применение правила наименьших издержек при сочетании двух или более ресурсов.

- •60. Рынок труда: спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции. Кривая индивидуального предложения на рынке труда.

- •61.Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Монопсония. Двусторонняя монополия на рынке труда.

- •62.Государственное регулирование минимума заработной платы. Заработная плата, ее виды.

- •63.Капитал и его формы. Инвестиции. Амортизация капитала.

- •64.Рынок капитала и процент.

- •65. Рынок земельных ресурсов. Особенности спроса и предложения на рынке земли. Ценообразование на землю как экономический ресурс.

- •66.Виды ренты на рынке земли. Абсолютная рента. Дифференциальная рента I и дифференциальная рента II.

- •67. Понятие дохода. Отличие дохода от богатства. Основные группы доходов домохозяйств.

- •68.Доходы, получаемые за счет использования факторов производства. Трансфертные платежи.

- •69. Общее равновесие. Эффект обратных связей.

- •70.Распределение ресурсов, эффективное по Парето: эффективность потребления, эффективность производства и эффективность производимого набора товаров. Несостоятельность рынка.

- •71. Равенство и распределение: кривая возможных уровней полезности, функция социального благосостояния.

- •72.Формы трансакционных издержек. Внешние эффекты. Теорема Коуза.

- •73.Государственное регулирование внешних эффектов.

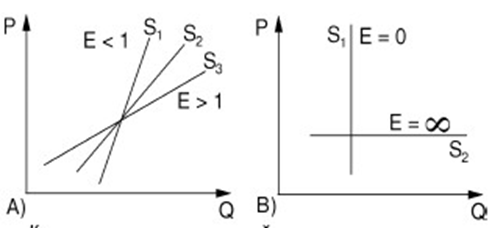

23.Эластичность предложения по цене. Факторы эластичности предложения.

Аналогично понятию «эластичность спроса» выделяют понятие «эластичность предложения». Эластичность предложения по цене - показатель, отражающий степень чувствительности предложения к изменению цены предлагаемого товара.

Рассмотрим следующие три случая, соответствующие графикам S1, S2, S3. Первый случай (предложение представлено линией S1,) - ситуация, когда объем предложения товара остается практически неизменным вне зависимости от изменения цены. В этом случае имеет место неэластичное предложение. Примером рынка, для которого характерно неэластичное предложение, может служить рынок свежей рыбы. Ведь продать ее необходимо в любом случае при любой цене, иначе этот товар просто испортится и его будет вовсе невозможно реализовать. Второй случай (график предложения выглядит как линия S2) - ситуация обратная первой. Здесь незначительное изменение цены товара вызывает значительное изменение объема предложения, т.е. речь идет об эластичном предложении. Третий, промежуточный, случай (линия S3) - изменение цены товара полностью компенсируется изменением объема предложения. Здесь имеет место предложение с единичной эластичностью.

Ценовую эластичность предложения можно оценить количественно, с помощью коэффициента ценовой эластичности предложения. Коэффициент ценовой эластичности предложения ESPрассчитывается так же, как и коэффициент ценовой эластичности спроса EDP, только вместо величин спроса берутся величины предложения:

![]()

![]()

![]()

В зависимости от значения коэффициента эластичности предложения выделяют:

• неэластичное предложение (график S1): значительное процентное изменение цены приводит к незначительному процентному изменению объема предложения; коэффициент эластичности предложения меньше 1;

• эластичное предложение (график S2): незначительное процентное изменение цены товара вызывает значительное воздействие на объемы предложения; коэффициент эластичности предложения больше 1;

• предложение с единичной эластичностью (график S3): изменение цены товара, выраженное в процентах, в точности компенсируется аналогичным процентным изменением объема предложения; коэффициент эластичности предложения равен 1;

• абсолютно эластичное предложение (график S4): возможно существование только одной цены, при которой товар будет предлагаться для продажи; коэффициент эластичности стремится к бесконечности. Любое изменение цены приводит либо к полному отказу от производства товара (если цена понижается), либо к неограниченному увеличению предложения (если цена повышается);

• абсолютно неэластичное предложение (график S5): как бы ни изменялась цена товара, в данном случае его предложение будет постоянным (одинаковым); коэффициент эластичности равен нулю.

Эластичность предложения по цене определяется рядом факторов, наиболее весомые из которых следующие:

1. Эластичность предложениям тем выше, чем больше возможности длительного хранения товара и чем ниже издержки его хранения.

2. Предложение товара будет эластично, если технология производства позволяет производителю быстро увеличить объемы выпуска в случае роста рыночной цены на его продукцию или столь же быстро переориентироваться на производство какой-либо другой продукции в случае ухудшения рыночной конъюнктуры и снижения цены товара.

3. Степень эластичности предложения зависит от фактора времени: чем больше у производителя времени «приспособиться» к новым рыночным условиям, связанным с изменениями цены, тем эластичнее предложения.

24.Теория рационального поведения потребителя. Причины и факторы, обусловливающие поведение потребителя. Полезность экономического блага и ее виды. Общая и предельная полезность. Максимизация полезности как целевая функция потребления.

Представители австрийской школы К. Менгер, О. Бем-Баверк, Ф. Визер одними из первых попытались установить связь между спросом и ценой, запасом и количеством. Они обосновали положение о том, что количество является одним из важнейших факторов, влияющих на цену в условиях ограниченности ресурсов.

Кардиналистская, или количественная, теория потребительского поведения при решении поставленной задачи предполагает возможность теоретической измеримости полезности блага. Главным фактором в кардиналистской концепции считают полезность.

Полезность блага – это способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих потребностей.

Различают общую и предельную полезность:

Общаяполезность (total utility) – это совокупная полезность всех потребляемых благ.

Предельнаяполезность (marginal utility) – это прирост общей полезности при увеличении объема потребления данного блага на 1 единицу:

![]()

Можно ли измерить полезность? Кардиналисты исходят из того, что полезность может измеряться в абсолютных единицах, вводится специальная единица полезности – ютиль.

Основами кардиналистской концепции являются:

1. Спрос определяется полезностью

2. Полезность имеет абсолютное измерение.

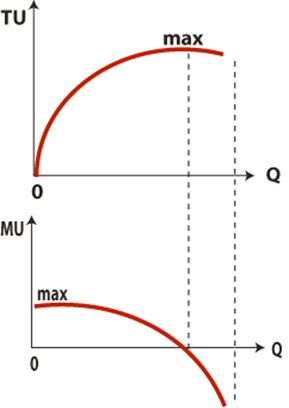

Рассмотрим свойства общей и предельной полезности.

Общая полезность увеличивается при увеличении количества потребительских благ. Графически это выглядит так:

Совокупная полезность определяется суммированием показателей предельной полезности и рассчитывается следующим образом:

![]()

где TU - совокупная полезность; MU - предельная полезность.

Увеличение количества потребляемого товара увеличивает меру насыщения, поэтому каждая дополнительная единица блага приносит всё меньше полезности по сравнению с предыдущей. Предельная полезность обратно пропорциональная объему потребляемых благ. Закон убывающей предельной полезности: если потребление всех других товаров постоянно (при прочих равных условиях), то предельная полезность данного блага будет уменьшаться по мере роста потребления.

Т.к. предельная полезность сокращается, то увеличение покупок приносит всё меньшее и меньшее удовлетворения. Следовательно, он будет наращивать потребление только при условии снижающейся цены за дополнительные единицы товара. Поэтому кривая предельной полезности, подобно кривой спроса, имеет отрицательный наклон и ту же конфигурацию.

Хотя общая полезность с увеличением количества благ постепенно возрастает, предельная полезность (MU) каждой дополнительной единицы блага неуклонно уменьшается. Максимум удовлетворения общей полезности достигается в точке, когда MU становится = 0. Это и означает, что благо полностью удовлетворяет потребность.

Если дальнейшее потребление блага приносит вред (MU отрицательна), то общая полезность снижается. Чем большим количеством блага мы обладаем, тем меньшую ценность имеет для нас каждая дополнительная единица этого блага.

Предельная полезность определяется как отношение изменения величины совокупной полезности к изменению количества потребленного блага:

![]() ,

,

где TU1и TU2- первоначальная и новая величина совокупной полезности; Q1и Q2- первоначальное и новое количество блага.

Закон убывающей предельной полезности еще называют первым законом Госсена. Общая полезность - удовлетворение, получаемое потребителем от потребления данного количества благ за определенный промежуток времени.

Закон убывающей предельной полезности лежит в основе определения спроса и объясняет, почему кривая спроса является нисходящей. Чем большим запасом блага обладает потребитель, тем меньшую ценность для него имеет каждая следующая дополнительная его единица. Если каждая последующая единица блага обладает все меньшей и меньшей предельной полезностью, то потребитель станет покупать дополнительные единицы блага лишь при условии падения их цены.

Опираясь на этот постулат, можно сформулировать правило равновесия потребителя. Потребительское равновесие - ситуация, когда потребитель, ограниченный данным бюджетом, не может увеличить общую полезность, расходуя меньше средств на приобретение одного блага и больше - на приобретение другого. Как уже отмечалось, каждый потребитель использует множество разнообразных благ и для каждого из них действует закон убывающей предельной полезности. Рациональный потребитель будет приобретать в первую очередь блага, приносящие наибольшую полезность. Потребитель будет наращивать потребление каждого блага до тех пор, пока предельные полезности этих благ не сравняются. Действительно, если предельная полезность какого-либо блага будет выше, чем предельная полезность других благ, то потребитель предпочтет приобрести именно его.

Это правило поведения потребителя было сформулировано Г. Госсеном и получило название второго закона Госсена. Ныне закон можно сформулировать следующим образом: чтобы получить максимум полезности, потребитель, обладающий ограниченными ресурсами, должен потреблять каждого блага столько, сколько необходимо для выравнивания предельных полезностей по каждому благу. Математически правило потребительского равновесия выражается равенством МU1= MU2= ... = MUn.

В данном правиле под ограниченными ресурсами потребителя в первую очередь понимается его ограниченный доход. Иными словами, потребитель должен так распорядиться своим доходом, чтобы приобретенный им набор благ приносил бы максимальную полезность. В ситуации потребительского равновесия полезности денежных единиц, затраченных на приобретение различных благ, должны быть равны. Правило максимизации полезности, исходя из всего сказанного, заключается в том, что денежный доход потребителя должен быть распределен таким образом, чтобы последняя денежная единица, затраченная на приобретение каждого вида блага, приносила бы одинаковую предельную полезность. Математически это выглядит следующим образом:

![]()