Сосудистая хирургия часть 1

.pdf

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

385 |

|

|

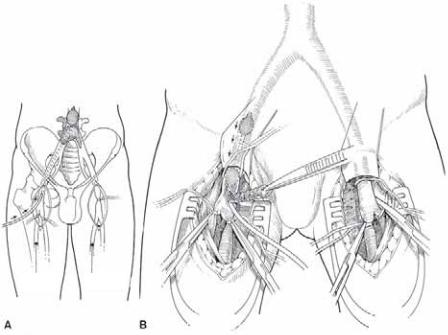

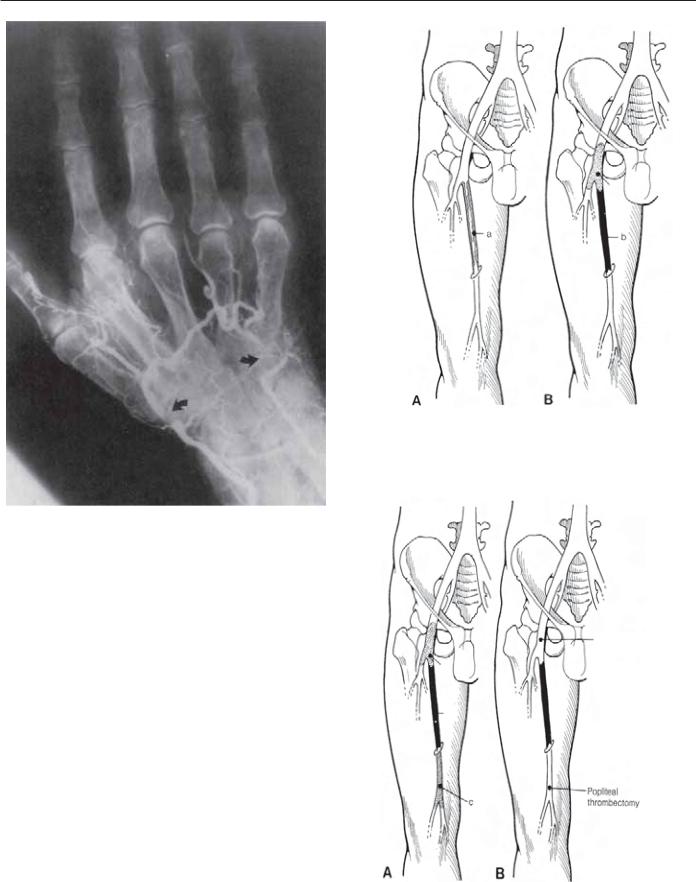

Рис. 32.12. Эмболэктомия из аорты. (А) Баллонный катетер максимально раздувается в просвете абдоминальной аорты над эмболом. (Б) Катетер извлекается через артериотомию правой бедренной артерии вместе с эмболом.

|

|

|

Глубо- |

|

Поверх- |

|

|

|

|

|

|

кая |

|

ностная |

|

|

|

|

|

|

артерия |

|

бедрен- |

|

||

|

|

|

бедра |

|

ная ар- |

|

||

|

|

|

|

|

терия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

A |

|

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рационного поля необходима, так как может потребоваться выделение других артерий.

Стандартными доступами в паховых областях выделяются бедренные артерии с обеих сторон. Местная анестезия и наблюдение за состоянием пациента аналогичны тем, что были описаны выше для простой эмболэктомии из бедренных артерий.

Общая, поверхностная и глубокая бедренные артерии мобилизуются, и на них накладываются тесемки. После осторожной пальпации сосуда и определения наличия атеросклеротического поражения или тромботических масс в просвете сосуда поверхностную и глубокую артерии можно пережать или только частично перетянуть тесемками.

Лучший и наиболее быстрый способ выделения артерий — одновременно с обеих сторон двумя хирургическими бригадами.

Артериотомия общей бедренной артерии выполняется предпочтительно с той стороны, где больше выражена ишемия. Поверхностная и глубокая бедренные артерии другой стороны пережаты атравматическими зажимами.

Тромбоэмболэктомия из дистальных артерий выполняется с использованием катетера Фогарти подходящего калибра (4 или 5 Fr), в первую очередь из поверхностной бедренной артерии, затем из глубокой артерии бедра. После получения хорошего ретроградного кровотока оба сосуда промываются раствором гепарина.

Тромбоэмболэктомия из проксимального отдела выполняется с использованием катетера большего размера (6 Fr), который вводится практически до уровня почечных артерий. Баллон затем раздувается до ощущения эластического сопротивления. После этого катетер вытягивается и извлекается через артериотомическое отверстие. Так как катетер проходит из аорты в подвздошную артерию, его баллон должен немного сдуваться, для того чтобы его размер соответствовал размеру подвздошной артерии. Это действие должно повторяться до тех пор, пока не будет получен пульсирующий магистральный кровоток.

После того как достигнута хорошая пульсация артерии выше места артериотомии, внимание переключается на противополож-

ную сторону. При пальпации на контрлатеральной бедренной артерии должна появиться отчетливая пульсация. Если есть хоть какое-то малейшее подозрение на наличие тромба на этом уровне, обязательно должна быть проведена ревизия бедренных артерий. В таком случае выполняется аналогичная последовательность действий, тромбэктомия сначала из поверхностной и глубокой бедренных артерий, затем из подвздошной артерии и аорты. Когда проходимость восстановлена с обеих сторон, артериотомические отверстия обеих бедренных артерий ушиваются обычным образом (рис. 32.13).

Проходимость дистального артериального русла. Сразу же после ушивания артериотомических отверстий необходимо убедиться в наличии пульсации дистальных артерий. Ее появление вместе с возвращением нормального цвета кожи и наполнением поверхностных вен свидетельствует о хорошем кровотоке в конечности. Интраоперационное использование допплеровского датчика может помочь в определении пульсации периферических сосудов. При неудовлетворительной пульсации должна выполняться интраоперационная ангиография. Любые сомнения в отношении проходимости дистального артериального русла одной или обеих нижних конечностей требуют обязательной повторной ревизии сосудов этой или обеих нижних конечностей.

Сразу же после операции должно быть проведено клиническое и, если необходимо, ангиографическое исследование сосудов брюшной полости с целью исключения какого-либо поражения мезентериальных сосудов.

Подводные камни. Приведенная техника проста и легка в выполнении при интактных артериях или, по крайней мере, не очень атеросклеротически измененных. Тем не менее в случае значительного их поражения или распространения вторичного тромба на дистальное артериальное русло возникает необходимость ревизии поверхностной бедренной и подколенной артерий (рис. 32.13).

386 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Эмболы |

Баллон |

|

Разрез

Баллон

|

A |

|

|

Б |

|

|

|||

|

|

|

|

|

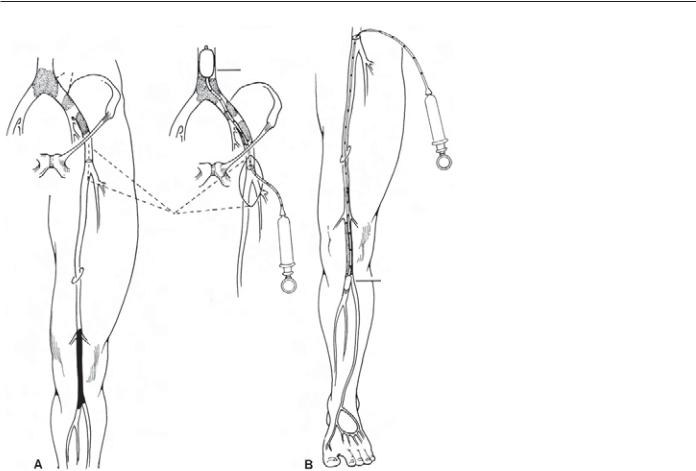

Рис. 32.13. Эмболэктомия из аорты и подколенной артерии через артериотомию общей бедренной артерии. Обратите внимание на раздутый баллон в аорте (А) и тибиоперинеальном стволе (Б).

ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ЭМБОЛЭКТОМИЯ ИЗ АОРТЫ

В настоящее время показания к этому доступу очень редки. Тем не менее, когда не удается добиться полной дисоблитерации через бедренный доступ, необходимо прямо выходить на бифуркацию аорты. Причина возникновения этой сложной ситуации кроется, главным образом, в сопутствующем стенотическом атеросклеротическом поражении бифуркации.

Преимущества такого доступа очевидны, так как поражения бифуркации аорты и подвздошных артерий могут быть как следует оценены, и по отношению к ним могут быть предприняты ка- кие-то лечебные действия. Недостатком, однако, является более обширное хирургическое вмешательство, требующее общей или спинальной анестезии. Существенно повышается и операционный риск по сравнению с предыдущим доступом.

Техника. Выполняется разрез по срединной или левой парасрединной линии от лона до пупка и, если необходимо, до мечевидного отростка. Петли тонкого кишечника выводятся из брюшной полости, и задний листок брюшины рассекается вдоль пульсирующей аорты по направлению к малому тазу. Абдоминальный отдел аорты мобилизуется ниже нижней брыжеечной артерии. Обе общие подвздошные артерии также мобилизуются и берутся на тесемки. Выполняется артериотомия предпочтительнее одной из общих подвздошных артерий. Через артериотомическое отверстие экстрагируются эмбол и тромб, сначала с этой, а затем, если он есть, и с противоположной стороны. Для восстановления проходимости дистального артериального русла через артериотомическое отверстие в дистальном направлении заводится катетер Фогарти. Если остается подозрение в отношении артерий

противоположной стороны, то для того, чтобы убедиться в их проходимости следует выполнить отдельную артериотомию контрлатеральной общей подвздошной артерии. Затем ушиваются оба артериотомических отверстия, выполняется пуск кровотока и ушивается лапаротомная рана.

ЭМБОЛИЯ ИЗ АОРТЫ ЗАБРЮШИННЫМ ДОСТУПОМ

Аорта и ее бифуркация выделяются левым забрюшинным доступом, следуя технике, описанной в гл. 30.

Преимущества этого доступа, особенно у худых пациентов, очевидны. Операционный риск, естественно, ниже, чем при трансперитонеальном доступе. Недостатки, особенно у пациентов с избыточной массой тела, связаны со сложностями хорошей визуализации правой подвздошной артерии. Для лучшей визуализации можно расширить доступ путем пересечения левой прямой мышцы живота, и тогда артериотомия не должна представлять особых трудностей.

Техника. Эмболэктомия выполняется через артериотомию левой общей подвздошной артерии, как описывалось выше. Проходимость дистального артериального русла с этой стороны оценивается путем введения катетера Фогарти подходящего размера в дистальном направлении. С противоположной стороны, если потребуется, катетер может быть введен через отдельную артериотомию контрлатеральной общей бедренной артерии.

Если потребуется, через данный доступ можно легко выполнить поясничную симпатэктомию. Показания к ее выполнению могут возникнуть при предшествующем атеросклеротическом поражении дистального артериального русла.

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

387 |

|

|

Послеоперационное ведение. Особое внимание в послеоперационном периоде должно уделяться как функциям сердца и легких, так и нижним конечностям. Пациент переводится в отделение реанимации, где ведется интенсивный кардиомониторинг и наблюдение за функцией легких.

Антикоагулянтная терапия может быть отсрочена на время от 12 до 24 ч, для того чтобы избежать гематом при таком обширном доступе. По прошествии этого периода назначается внутривенное введение гепарина с целью предупреждения повторных эмболий и возможного дистального ретромбоза. Также после операции назначаются аспирин и дипиридамол. Если есть показания к назначению оральных антикоагулянтов, то их следует назначать на длительное время.

Наблюдение за нижними конечностями подразумевает динамический контроль за пульсом и появлением любых признаков повторной ишемии. Для подтверждения проходимости самым лучшим методом (не считая ангиографии) считается допплеровское исследование.

Очень тщательным должен быть контроль развития возможных осложнений реваскуляризации (см. ниже).

Эмболэктомия из подвздошных артерий

Эмбол обычно оседает в бифуркации общей подвздошной артерии и оттуда может мигрировать в наружную и внутреннюю подвздошные артерии. Клиническая картина обычно проявляется остро развившейся ишемией одной нижней конечности. Клиническая картина эмболии обоих подвздошно-бедренных сегментов идентична картине эмболии бифуркации аорты.

Для выполнения эмболэктомии из подвздошных артерий применяются наиболее широко используемый трансфеморальный (или ретроградный) и ретроперитонеальный доступы.

РЕТРОГРАДНАЯ ИЛИ ТРАНСФЕМОРАЛЬНАЯ ЭМБОЛЭКТОМИЯ

Несмотря на то что процедура выполняется через паховый доступ с одной стороны, всегда нужно помнить о двух возможных ситуациях:

1)о сложности с полным удалением эмбола и вторичного тромба;

2)о случайном проксимальном перемещении тромботических масс в аорту и затем в подвздошную артерию другой стороны.

Сучетом этого, необходима широкая подготовка и обработка операционного поля, включая живот и оба бедра, чтобы в случае необходимости обеспечить прямой доступ к подвздошной артерии или бедренной артерии противоположной стороны.

Местная анестезия и последовательность действий идентичны таковым при эмболэктомии из аорты.

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ЭМБОЛЭКТОМИЯ

Хотя можно использовать и местную анестезию, из-за ее неудобства желательно более часто использовать спинальную или эпидуральную или даже общую анестезию. Для адекватной эмболэктомии необходимо широкое обнажение как подвздошных сосудов, так и бифуркации аорты. Выполняется продольная или поперечная артериотомия общей подвздошной артерии прямо над местом ее деления на наружную и внутреннюю артерии, откуда при показаниях легко можно выполнить тромбэктомию из этих артерий. При продолжении вторичного тромба в бедренные арте-

рии, особенно в поверхностную и глубокую, могут возникнуть дополнительные трудности, в таком случае может потребоваться обнажение бедренных артерий.

Эмболэктомия из подколенной артерии

Эмболия в подколенную артерию может привести к более серьезным последствиям, чем эмболия в бедренную артерию. Это особенно характерно для пожилых пациентов с предсуществующим атеросклеротическим поражением тибиальных артерий, преимущественно страдающих сахарным диабетом, у которых более тяжелое поражение артерий голени по сравнению с пациентами без диабета в анамнезе. Ранняя эмболэктомия представляется обязательной для предупреждения вторичного тромбоза большинства артериальных стволов голени и необходима для спасения конечности.

Перед операцией следует выполнить артериографию с прицельным контрастированием подколенной артерии и артерий голени. Достигнуть эмбол в подколенной артерии можно через бедренные артерии паховым доступом или прямо через разрез по медиальной поверхности нижней трети бедра (рис. 32.14). Хотя эти стандартные доступы подходят для большинства случаев, лучше все-таки выделять подколенную артерию ниже щели коленного сустава для прямого доступа к трифуркации (передней большеберцовой артерии и тибиоперинеальному стволу).

Одним из преимуществ выделения подколенной артерии в дистальном сегменте является отсутствие значимых коллатералей, отходящих от дистальной порции артерии или ее ветвей. Хотя дистальный сегмент подколенной артерии меньше по диаметру проксимального сегмента, его диаметр достаточен для наложения анастомоза с протезом. Более того, он обычно более сохранен и менее подвержен атероматозным дегенеративным изменениям, чем проксимальный сегмент.

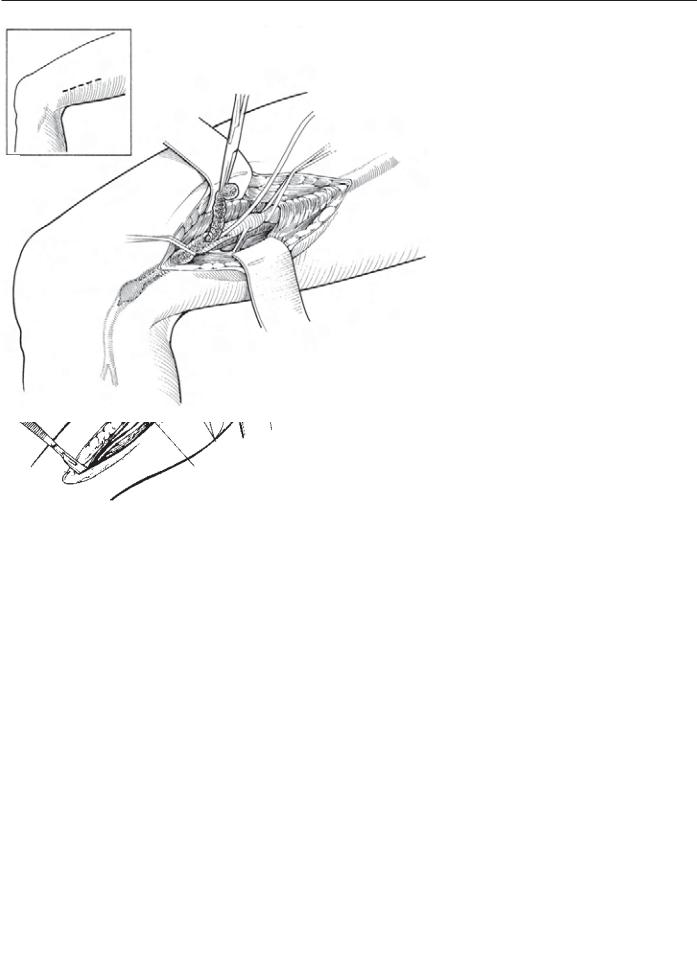

Выделение дистальной порции подколенной артерии производится через медиальный паратибиальный доступ. Анатомические особенности выделения описываются в гл. 30. Этапы выделения должны включать: 1) кожный разрез длиной 8–10 см, параллельно заднемедиальной границе большеберцовой кости, рассечение фасции голени ниже сухожилий полусухожильной мышцы и портняжной мышцы; 2) выделение сосудисто-нервного пучка, который обычно располагается чуть глубже поверхности кости, покрытой подколенной мышцей; 3) вскрытие сосудистого футляра, отделение подколенной артерии от сопровождающих вен, пересечение и лигирование сети венул, окружающей артерию; 4) разделение икроножных мышц для выхода на дистальный сегмент подколенной артерии и трифуркацию.

Артериотомия подколенной артерии выполняется в ее дистальном сегменте, напротив устья передней большеберцовой артерии с распространением на тибиоперинеальный ствол (рис. 32.15). Такая артериотомия позволяет под контролем зрения вводить катетер Фогарти как прямо в устье передней большеберцовой артерии, так и в заднюю и малоберцовую артерии (см. гл. 30). Если не удается полностью удалить тромботические массы, можно прибегнуть к ретроградному промыванию артерий через заднюю большеберцовую артерию, выделенную позади лодыжки, хотя эта процедура дает очень небольшое число положительных результатов.

При выполнении эмболэктомии из подколенной артерии раздувать баллон катетера следует очень осторожно, возможно, в большей степени, чем при выполнении эмболэктомии из других артерий. Его перераздутие может привести к повреждению интимы

388 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

A

Б

Подколенная

артерия

Камбаловидная

мышца

Передняя большеберцовая артерия

Тибиоперинеальный ствол

Малоберцовая

артерия

Пересеченная камбаловидная мышца

Задняя большеберцовая артерия

Рис. 32.15. Доступ по медиальной поверхности голени к подколенной артерии ниже щели коленного сустава и ее трифуркации. (См. описание эмболэктомии на этом уровне.)

Рис. 32.14. Эмболэктомия из подколенной артерии. (А) Кожный разрез в нижней трети бедра (отмечен пунктиром) для медиального доступа к подколенной артерии. (Б) Катетерная эмболэктомия, выполняемая через продольную артериотомию.

или даже ее отрыву, особенно у диабетиков с атеросклеротическим поражением тибиальных артерий. Вытягивание катетера должно выполняться очень плавно, а баллон не должен быть перераздут или сдут.

Результаты эмболэктомии из нижних конечностей

Существует множество факторов, определяющих исходы эмболэктомии, которые не всегда однозначно интерпретируются в литературе [21, 32]. Сравнительная значимость отдельных факторов может в значительной степени варьироваться. В обзоре 35 литературных источников Blaisdell с соавторами [17] нашли 14 докладов с данными об уровне смертности 15–24%, 11 докладов с уровнем смертности 30–48% и 10 докладов, где уровень смертности составляет 25–29%. Такой же широкий разброс данных существует и в отношении сохраненных конечностей и варьирует от 40 до 81%. В сплошной серии, включающей 3320 эмболэктомий, средний уровень спасенных конечностей составил 63%, а средний уровень смертности — 28%.

Самый высокий уровень смертности наблюдается при застойной сердечной недостаточности и остром инфаркте миокарда, на втором месте — при эмболии легочной артерии. Среди других факторов — инсульты, острая мезентериальная непроходимость, печеночная кома и другие разнообразные причины. В докладах о причинах повышения уровня смертности редко упоминается, что метаболические и почечные осложнения могут быть следствием ишемического рабдомиолиза и реваскуляризационного синдрома (см. гл. 40).

При оценке показателей уровней спасенных конечностей, ампутаций и смертности выявляется, что опубликованные данные далеко не стандартизированы. Следовательно, в этих докладах содержится некоторое количество неизбежных статистических ошибок, связанных с методом оценки различных послеоперационных данных.

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

389 |

|

|

Для оценки результатов эмболэктомии необходимо правильно установить степени тяжести ишемии и соотнести их с системными факторами. В конечном счете, в сообщении об уровне спасенных конечностей важно, подсчитывался он для выживших пациентов или во всей серии. Сборные статистические данные в том виде, в каком они существуют, не могут отразить действительную картину влияния основных факторов на результаты артериальной эмболэктомии. Тем не менее алгоритмам по терапевтическому ведению, хоть они и основаны на так широко разнящихся статистических данных, следовать необходимо. Начинать лечение без промедлений остается обязательным принципом. Ранняя артериальная эмболэктомия и гепаринизация сами по себе или в комбинации с лечением сердечно-легочных и метаболических нарушений у пациента являются основными мероприятиями по улучшению показателей спасенных конечностей и снижению уровня смертности.

Эмболэктомия из артерий верхних конечностей

Относительная частота случаев эмболии в артерии верхних конечностей, по различным данным, колеблется от 16 до 32,6%, разница объясняется их зависимостью от общего количества периферических эмболий. Данный процент показывает, что эмболии этой локализации встречаются реже, чем это докладывалось ранее [19, 32–39].

Природа кардиопатии, являющейся источником эмболов, полностью изменилась за последние 30 лет, как уже отмечалось выше в этой главе.

Варианты распространения эмболов остаются достаточно постоянными (табл. 32.2). Эти данные собраны из 7 исследований. Как можно заметить, наибольшая частота эмболий приходится на плечевую артерию, из чего можно заключить, что большинство эмболов, попадающих в верхние конечности, маленького размера.

Клиническая симптоматика различается в зависимости от уровня эмболии. При эмболии в подключичную, подмышечную артерии проксимальная пульсация обычно присутствует в подключичной ямке, а ишемические изменения определяются с уровня средней трети плеча. При эмболии плечевой артерии в верхней трети, прямо над местом отхождения глубокой артерии плеча, пульсация будет определяться на дистальной порции подмышечной артерии, а ишемические изменения возникают выше локтевого сустава. При эмболии плечевой артерии в средней трети плеча у места отхождения передней локтевой коллатеральной артерии пульсация будет определяться до средней трети плеча, а ишемические изменения определяются ниже локтевого сустава. Если эмболия произошла в бифуркацию плечевой артерии в локтевой ямке, то пульсация может определяться даже в локтевой ямке, а ишемия — захватывать только область кисти (рис. 32.16).

При эмболической окклюзии лучевой или локтевой артерии клинические проявления обычно менее выражены и локализуются в области дистальных отделов предплечья и кисти.

Оценка степени жизнеспособности кисти и предплечья может быть проведена на основании цвета и температуры кожи, наличия движений в пальцах или в запястье, чувствительности, степени выраженности мышечного отека и ригидности. Неинвазивные методы, такие как определение спектра кровотока и определение пульса с помощью Допплера, могут существенно облегчить определение уровня артериальной обструкции. Тем не менее данные

Верхняя треть плечевой артерии

Средняя треть плечевой артерии

Локтевая часть плечевой артерии

Рис. 32.16. На схеме представлены эмболы в плечевой артерии трех основных локализаций (верхняя треть, средняя стреть и бифуркация плечевой артерии в локтевой ямке).

Таблица 32.2. Распределение эмболий верхних конечностей

Ссылка |

Подключичная |

Подмышечная |

Плечевая |

Лучевая |

Локтевая |

|

|

|

|

|

|

Haimovici [39] |

– |

15 |

30 |

4 |

4 |

Daley et al. [22] |

– |

3 |

36 |

– |

– |

Baird и Lajos [32] |

10 |

22 |

64 |

4 |

4 |

Darling et al. [20] |

4 |

20 |

44 |

– |

– |

MacGowan и Mooneeram [35] |

2 |

3 |

17 |

2 |

– |

Raithel [36] |

4 |

5 |

15 |

– |

– |

Savelyev et al. [38] |

47 |

66 |

143 |

3 |

1 |

Всего (%) |

67 (11,7) |

134 (23,4) |

349 (61,0) |

13 (2,3) |

9 (1,6) |

|

|

|

|

|

|

390 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

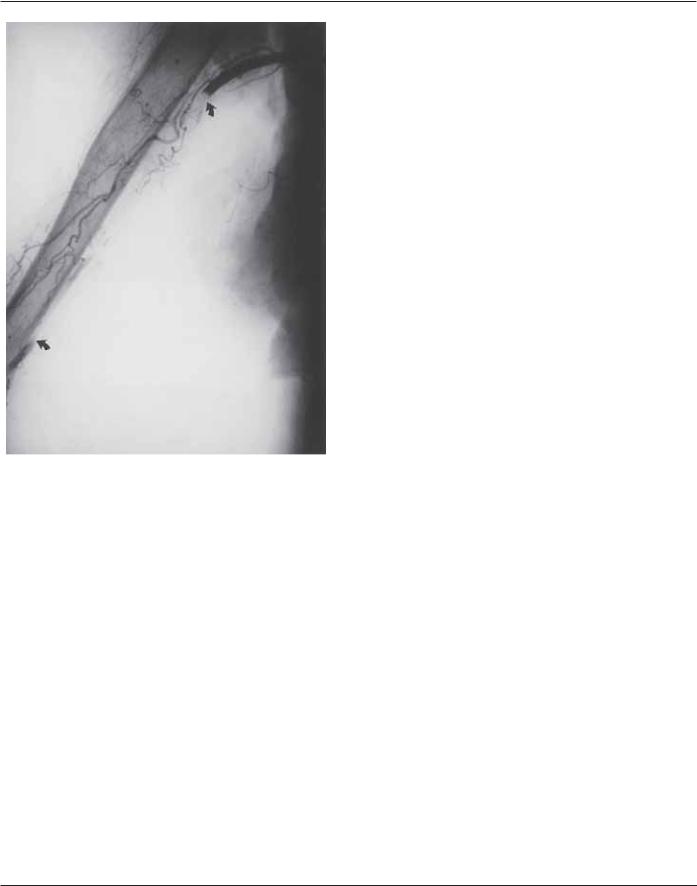

Рис. 32.17. На ангиограмме представлена протяженная окклюзия плечевой артерии между дистальной порцией подмышечной артерии и локтевой ямкой.

ангиографии имеют решающее значение в диагностике, особенно когда при клиническом и неинвазивном исследованиях не удалось определить предполагаемую локализацию и протяженность процесса (рис. 32.17). Интраоперационная ангиография может оказать существенную помощь в оценке результата эмболэктомии. Если ангиография выполняется должным образом, то риск ее выполнения невысок по сравнению с ценностью полученной информации.

Прогноз

Считается, что при эмболии в артерии верхней конечности потенциальные шансы на сохранение жизнеспособности конечности меньше, чем при эмболии в нижнюю конечность, а уровни заболеваемости и смертности при этой патологии также высоки (табл. 32.3). Как докладывалось ранее, в серии больных, не получавших лечение, 11 из 46 пациентов (24%) погибли или в результате развития гангрены, или даже до развития некроза конечно-

сти. Гангрена, возникшая у 7% оставшихся в живых пациентов, потребовала больших ампутаций от уровня кисти до плеча, таким образом увеличивая общий процент развития гангрены конечности до 31%.

Кроме того, у некоторого числа пациентов развилась функциональная неполноценность конечности вследствие потери одного или нескольких пальцев из-за развития гангрены. Недавние публикации и наш собственный опыт наглядно демонстрируют, что у неоперированных больных в достаточно большом проценте случаев возникают или стойкие постэмболические ишемические изменения, или же гангрена пальцев или кисти.

Показания

Показания к эмболэктомии, которая обычно выполняется под местной анестезией, очень широки, в то время как противопоказания минимальны и практически ограничиваются единичными у тяжелобольных пациентов.

Техника эмболэктомии не требует пересмотра, за исключением ее особенностей в определенных анатомических областях артериального русла (рис. 32.18 и 32.19).

Подключично-подмышечная эмболэктомия может выполняться через кожный разрез в верхней трети плеча с использованием медиального доступа к плечевой артерии. Баллонный катетер сначала вводится проксимально до получения пульсирующего артериального кровотока. Затем катетер вводится дистально для удаления вторичного тромба. Однако через этот доступ из-за анатомических особенностей катетер может не достигнуть дистальных тромбоэмболических масс, тогда процедура может выполняться через артериотомию дистальной порции плечевой артерии.

Эмболэктомия через артериотомию дистального отдела плечевой артерии требует выделения артерии в локтевой ямке и является наиболее подходящим доступом не только при этой локализации эмбола, но также и для подмышечно-подключичной эмболэктомии. Он обеспечивает лучший доступ к периферическому артериальному руслу в случае, если тромбоэмболы будут локализоваться дистальнее.

Типичным доступом в локтевой ямке выделяются артерии в области бифуркации. Катетеры Фогарти 2 и 3 Fr вводятся под визуальным контролем в лучевую и локтевую артерии до полного удаления тромбоэмболических масс. В некоторых случаях, когда остается частичная симптоматика на кисти, несмотря на наличие пульса на лучевой артерии, может быть предпринята эмболэктомия из проксимальных отделов ладонной дуги (рис. 32.20).

Фасциотомия иногда может быть показана в небольшом числе случаев, если имеется очень выраженный, напряженный отек мышц предплечья. У пациентов с восстановленным артериальным кровотоком отек предплечья уменьшается в течение нескольких дней.

Результаты эмболэктомии из артерий верхних конечностей представлены в табл. 32.4, где дается обзор 322 случаев, собранных из 6 докладов. Успешные эмболэктомии (те, где произошло полное восстановление кровотока с появлением пульса на луче-

Таблица 32.3. Естественное течение эмболии в артерии верхней конечности без хирургического лечения, в зависимости от локализации эмболической окклюзии

Локализация |

Кол-во случаев, % |

Гангрена и ранняя смерть, % |

Гангрена и ампутация, % |

Выздоровление, % |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подмышечная |

13 |

(28,3) |

4 |

(30,8) |

1 |

(7,7) |

8 |

(61,5) |

Плечевая |

25 |

(54,3) |

4 |

(16,0) |

1 |

(4,0) |

20 |

(80,0) |

Лучевая-локтевая |

8 |

(17,4) |

0 |

(0) |

1 |

(12,5) |

7 |

(87,5) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

391 |

|

|

A

Б

B

Рис. 32.18. Эмболэктомия из подключичной и подмышечной артерий. (А) Кожный разрез в верхней трети плеча (отмечен пунктиром) для медиального доступа к плечевой артерии. (Б) Извлечение баллонного катетера из подключичной и подмышечной артерий и удаление эмбола. (В) Извлечение баллонного катетера из плечевой артерии и удаление вторичного тромба.

A

Лучевая артерия

Локтевая артерия

Б

Плечевая

артерия

Бал- лонный Срединный

катетер нерв

B

Рис. 32.19. Эмболэктомия из плечевой артерии на уровне локтевой ямки. (А) Кожный разрез (отмечен пунктиром). (Б) Баллонный катетер извлекается из лучевой артерии вместе с эмболом и вторичным тромбом. (В) Извлечение катетера вместе с тромбом из проксимальных артерий (плечевой и подмышечной).

Таблица 32.4. Результаты эмболэктомии из артерий верхней конечности

Ссылкa |

Число случаев |

Сохранение |

Сохранение |

Гангрена |

Операционная |

|

|

конечности |

конечности |

|

смертность |

|

|

с пульсом |

без пульса |

|

|

|

|

|

|

|

|

Champion и Gill [34] |

7 |

4 |

3 |

0 |

0 |

Baird и Lajos [32] |

17 |

15 |

1 |

1 |

0 |

MacGowan и Mooneeram [35] |

20 |

10 |

10 |

0 |

0 |

Darling et al. [20] |

52 |

26 |

15 |

4 |

7 |

Savelyev et al. [38] |

101 |

28 |

42 |

19 |

12 |

Sachatello et al. [37] |

20 |

14 |

3 |

3 |

0 |

Savelyev et al. [38] |

105 |

80 |

3 |

3 |

19 |

Всего (%) |

322 |

177 (55%) |

77 (23,9%) |

30 (9,3%) |

38 (11,8%) |

78,9%

392 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Рис. 32.20. Артериограмма кисти и запястья. Указаны эмболы в лучевой и локтевой артериях левой кисти.

вой артерии (55%), и те, где удалось сохранить конечность, но без восстановления пульсации (23,9%)), дали суммарный показатель спасения конечности 78,9%. Развитие гангрены наблюдалось в 9,3% случаев, а уровень смертности составил 11,8%. Смертность после эмболэктомии главным образом связана с тяжестью кардиальной патологии и, в наименьшей степени, с хирургической процедурой самой по себе.

Особые проблемы артериальной эмболии

Артериальная эмболия при сопутствующем атеросклерозе артериального русла

Предсуществующая атеросклеротическая окклюзия поверхностной бедренной артерии не является редкой находкой у пациентов с ишемической болезнью сердца. На сегодняшний день ИБС намного чаще является причиной периферических эмболий, чем ранее, поэтому нет ничего удивительного в том, что у этих пациентов имеются сопутствующие поражения периферических артерий. Большинство из них имеют в анамнезе перемежающуюся хромоту,

a

|

|

|

|

|

a |

||||

|

|

б |

||

|

|

A |

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 32.21. (А) Умеренное атеросклеротическое поражение поверхностной бедренной артерии (а). (Б) Эмболическая окклюзия общей бедренной артерии и области ее бифуркации (а), и тромботическая окклюзия поверхностной бедренной артерии (б).

Бедренная

эмболэктомия

a

б

|

|

Подколенная |

|

|

|

|

тромбэктомия |

|

|

в |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

Б |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 32.22. (А) Вторичный тромбоз подколенной артерии (в). (Б) Восстановление проходимости после выполнения эмболэктомии из общей бедренной артерии и тромбэктомии из подколенной артерии.

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

393 |

|

|

что ясно указывает на наличие сопутствующего атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей. Более того, у таких пациентов часто выявляется асимптомное поражение при небольших или умеренных стенозах. В таких случаях результаты эмболэктомии могут быть хуже, особенно у пациентов с диабетом. Например, когда окклюзия поверхностной бедренной артерии не диагностируется до операции, эмболия в общую бедренную артерию может привести к более драматическим ишемическим и неврологическим нарушениям, чем при интактных периферических артериях (рис. 32.21). Это происходит вследствие того, что развивается одновременная эмболическая блокада кровотока по глубокой бедренной артерии и тромбоз подколенной артерии дистальнее существующей атеросклеротической окклюзии поверхностной бедренной артерии (рис. 32.22). В таких случаях, если эмболэктомия из области бифуркации общей бедренной артерии не обеспечивает компенсацию кровотока конечности и стопы через коллатерали, необходимо оценить состояние подколенной артерии, выполнив артериографию или ревизию подколенной артерии через медиальный доступ в нижней трети бедра. Часто в ее просвете обнаруживаются свежие рыхлые тромбы, только после удаления которых можно рассчитывать на удачный исход тромбоэмболэктомии. Следует акцентировать внимание на том, что интраоперационная артериография помогает должным образом разобраться в ситуации, и выполнение ее следует считать необходимым.

Результаты поздней артериальной эмболэктомии

Опубликованные результаты поздней артериальной эмболэктомии, т. е. выполненной спустя 10–12 ч после эпизода эмболии, показывают, что даже если операция выполняется одним или несколькими днями позже оптимального периода, то может быть достигнуто полное или адекватное восстановление артериального кровотока в конечности, однако уровни заболеваемости и смертности в этом случае увеличиваются. В нашей серии пациентов из 28 случаев эмболэктомии, выполненной с задержкой от 22 ч до 21 дня после эпизода эмболии [30], реваскуляризация была достигнута в 18 случаях, или 64,3%. Другими авторами докладывается о 55,5–77% сохраненных конечностей [40–42]. Хотя выполнение ранней эмболэктомии предпочтительнее, показания к выполнению поздней артериальной эмболэктомии должны основываться, главным образом, на физиологическом состоянии конечности и, в меньшей степени, — на временном интервале.

Абсолютный процент случаев спасения конечности и уровень смертности, опубликованные для серий пациентов с поздней артериальной эмболэктомией, не могут точно отражать действительную ситуацию. Причина в том, что пациенты, вошедшие в статистику, имеют эмболические окклюзии, в разной степени угрожающие жизнеспособности конечности. И, кроме того, в докладах с небольшим числом наблюдений уровни потери конечности и смертности, возможно, будут намного выше, чем в работах с большим числом наблюдений, особенно если не проводится анализ по сравнению с общей совокупностью случаев эмболии.

Осложнения

Осложнения артериальной эмболэктомии могут быть связаны с венозной тромбоэмболией, техническими трудностями и метаболическими последствиями.

Венозные тромбоэмболии

Флеботромбоз конечности, возникший вместе с артериальной эмболией, встречается, возможно, чаще, чем описывается в литературе, это особенно характерно для случаев с поздними и протяженными окклюзиями. В ранее проведенных нами исследованиях такое состояние отмечалось в 7% случаев [19]. Fogarty с соавторами доложили о развитии венозного тромбоза в 27% случаев их наблюдений [10]. Даже несмотря на успешно выполненную эмболэктомию, можно потерять конечность, если имеется сопутствующий массивный венозный тромбоз. В данном случае рекомендуется выполнение обычного исследования глубоких вен на наличие тромбоза. Если возникло подозрение на наличие венозного тромбоза, во время операции следует выполнить флеботомию и исследовать венозный ствол на наличие тромбов, используя венозный катетер Фогарти, который заводят в проксимальном и дистальном направлении, пока сомнения в проходимости не будут разрешены. Венозная тромбоэкстракция при необходимости может быть дополнена гепаринизацией конечности на операционном столе. Эти действия помогут предотвратить эмболию легочной артерии [43, 44].

Технические неудачи и трудности

ПЕРЕЖАТИЕ АРТЕРИЙ

Пережатие атеросклеротически измененных и кальцинированных артерий может привести к повреждению сосудистой стенки, которое неизбежно повлечет за собой выполнение эндартерэктомии для предотвращения развития тромбоза in situ. Поэтому, пережимая артерии, рекомендуется избегать области с тотальным кальцинозом и пытаться положить зажимы в участках с мягкой стенкой или использовать атравматические зажимы с мягкими подушечками Silastic (Vesseloops, Med General).

ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭМБОЛЭКТОМИЕЙ БАЛЛОННЫМ КАТЕТЕРОМ

Эти осложнения описаны еще во времена введения баллонного катетера в медицинскую практику. Несмотря на неоспоримые преимущества баллонного катетера, в действительности его использование все же небезопасно [45–48]. Некоторые возможные осложнения, связанные с его использованием, перечислены ниже:

1)перфорация стенки артерии, с развитием кровотечения;

2)диссекция интимы, которая может привести к формированию вторичного тромбоза;

3)отрыв атеросклеротической бляшки;

4)отрыв катетера с оставлением его части в просвете сосуда;

5)плотная фиксация эмбола или тромба в дистальных отделах артериального русла или распространение тромба из одной ветви на другую, что может вести к утяжелению ишемии;

6)артериовенозная фистула.

Хотя некоторые из этих осложнений не всегда угрожают жизнеспособности конечности, в большинстве случаев, как только они диагностированы, их немедленная коррекция является обязательной.

394 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Атеросклеротическая бляшка

A

Тромб

Б

B

Г

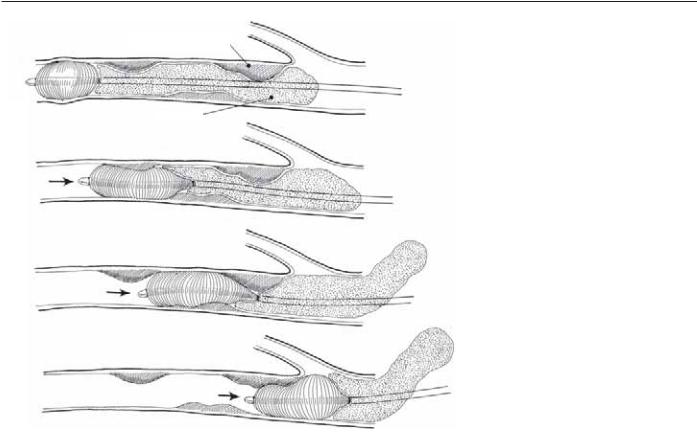

Рис. 32.23. (A–Г) Постепенное выведение баллонного катетера из атеросклеротически пораженной артерии при эмболэктомии. Заметьте адаптацию степени раздутия баллона к диаметру просвета артерии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ

Знание сущности сосудистой патологии, особенно связи тромбоэмболии с атеросклерозом, и четкое понимание назначения и недостатков баллонного катетера позволяют не допустить некоторых наиболее общих осложнений.

Осторожное обращение с катетером помогает избежать «подводных камней» и осложнений. Катетер со сдутым баллоном вводится на необходимую длину, баллон медленно раздувается, пока не возникнет ощущение полной окклюзии просвета артерии. После того как сопротивление стенок покажется достаточным, катетер извлекается, а объем баллона регулируется в соответствии с диаметром артерии в зависимости от того, в дистальном или проксимальном направлении вводился катетер. Например, при прохождении катетера через аортоподвздошный сегмент баллон раздувается до полной окклюзии просвета артерии. Затем, по мере извлечения его через бедренные артерии, которые меньше по диаметру, давление в баллоне должно постепенно снижаться. И наоборот, если катетер вводился в дистальном направлении к тибиальным артериям, объем баллона должен постепенно увеличиваться по мере его продвижения через подколенную и к бедренной артерии. Извлечение катетера следует осуществлять чрезвычайно плавно и осторожно, с постепенным раздуванием для обеспечения полного удаления дистальных тромбов и эмболов. Продвижение катетера при наличии свободных и неизмененных дистальных и проксимальных артерий обычно беспрепятственное. Сопутствующее стенотическое атеросклеротическое поражение стенок артерий может представлять серьезную опасность. Именно на этом фоне возникает большая часть осложне-

ний. Поэтому, постепенно извлекая катетер из атеросклеротически измененной артерии, необходимо с большой осторожностью периодически приспосабливать степень растяжения баллона к диаметру просвета сосудов. Давление в баллоне оценивается мануальными ощущениями, с ориентацией на легкость прохождения катетера по артерии при его извлечении. Для этого необходимо, чтобы хирург все время контролировал степень раздувания и сдувания баллона.

Метаболические осложнения при эмболии, связанные с тяжелой ишемией

Восстановление артериального кровотока в конечности после острой эмболической окклюзии в большинстве случаев заканчивается морфологическим и функциональным восстановлением. Тем не менее в небольшом числе случаев (7,5–15%), даже если достигнута проходимость артерий, могут наблюдаться признаки миопа- тического-нефропатического-метаболического синдрома, часто приводящего к потере конечности и даже к летальному исходу [11–13, 49].

Клиническое течение этого синдрома делят на 3 стадии:

1)фаза ишемии, или деваскуляризации;

2)фаза реваскуляризации;

3)фаза реперфузии ишемизированных мышц.