Сосудистая хирургия часть 1

.pdfГлава 31. Патофизиология скелетных мышц при реперфузионно-ишемическом повреждении |

375 |

|

|

103.Hood JD, Meininger Cj, et al. VEGF upregulates ecNOS message, protein, and NO production in human endothelial cells. Am J Physiol 1998; 274: H1054–H1058.

104.Huang Q, Yuan Y. Interaction of PKC and NOS in signal transduction of microvascular hyperpermeability. Am J Physiol 1997;

273:H2442–H2451.

105.Mayhan WG. Role of nitric oxide in leukotriene C4-induced increases in microvascular transport. Am J Physiol 1993; 265: H409–H414.

106.Mayhan WG. Nitric oxide accounts for histamineinduced increases in macromolecular extravasation. Am j Physiol 1994; 266: H2369–H2373.

107.Mayhan WG. VEGF increases permeability of the bloodbrain barrier via a nitric oxide synthase/cGMP-dependent pathway. Am J Physiol 1999; 276(5 Pt 1): C1148–53.

108.Murray MD, Heistad DD, Mayhan WG. Role of protein kinase C in bradykinin-induced increase in microvascular permeability. Circ Res 1991; 68: 1340–1348.

109.He P, Zeng M, Curry FE. cGMP modulates basal and activated microvessel permeability independently of [Ca2+]. Am J Physiol 1998; 274: H1865–H1874.

110.Huxley VH, Tucker VL, et al. Increased capillary hydraulic conductivity induced by atrial natriuretic peptide. Circ Res 1987;

60:304–307.

111.Meyer DJ, Huxley VH. Capillary hydraulic conductivity is elevated by cGMP-dependent vasodilators. Circ Res 1992; 70: 382–391.

112.Kubes P. Nitric oxide-induced microvascular permeability alterations: a regulatory role for cGMP. Am J Physiol 1993; 265: H1909–H1915.

113.Janssens SP, Shimouchi A, Quertermous T, Bloch DB, Bloch KD. Cloning and expression of a cDNA encoding human endotheli- um-derived relaxing factor! nitric oxide synthase. J Biol Chern 1992; 267: 14519–14522.

114.Lamas S, Marsden PA, et al. Endothelial nitric oxide: Molecular cloning and characterization of a distinct constitutive enzyme isoform. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89: 6348–6352.

115.Nishida K, Harrison DG, et al. Molecular cloning and characterization of the constitutive bovine aortic endothelial cell nitric oxide synthase. J Clin Invest 1992; 90: 2092–2096.

116.Schmidt HHH, Murad F. Purification and characterization of a human NO synthase. Biochem Biophys Res Comm 1991; 181: 1372–1377.

117.Sessa WC, Harrison JK, et al. Molecular cloning and expression of a cDNA encoding endothelial cell nitric oxide synthase. J Biol Chern 1992; 267: 15274–15276.

118.Venema RC, Nishida K, et al. Organization of the bovine gene encoding the endothelial nitric oxide synthase. Biochim Biophys Acta 1994; 1218: 413–420.

119.Garcia-Cardena G, Fan R, et al. Endothelial cell nitric oxide is regulated by tyrosine phosphorylation andinteracts with cave- olin-1. J Biol Chern 1996; 271: 27237–27240.

120.Garcia-Cardena G, Oh P, et al. Targeting of nitric oxide synthase to endothelial cell caveolae via palmitoylation: Implications for nitric oxide sigaling. Proc Natl Soc Sci 1996; 93: 6448–6453.

121.Ohara Y, Sayegh HS, et al. Regulation of endothelial constitutive nitric oxide synthase by protein kinase C. Hypertension 1995; 25: 415–420.

122.Corson MA, James NL, et al. Phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase in response to fluid shear stress. Circ Res 1996; 79(5): 984–991.

123.Dimmeler S, Fleming I, et al. Activation of nitric oxide synthase in endothelial cells by Akt-dependent phosphorylation. Nature 1999; 399: 601–605.

124.Fulton D, Gratton JP, et al. Regulation of endotheliumderived nitric oxide production by the protein kinase Akt. Nature 1999;

399:597–601.

125.Gallis B, Corthals GL, et al. Identification of flowdependent endothelial nitric-oxide synthase phosphorylation sites by mass spectrometry and regulation of phosphorylation and nitric oxide production by the phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor LY294002. J Biol Chern 1999; 274: 30101–30108.

126.Kim D, Duran WN. Platelet-activating factor stimulates protein tyrosine kinase in the hamster cheek pouch microcirculation. Am J Physiol 1995; 268: H399–H403.

127.Kim DO, Ramirez MM, Duran WN. Platelet-activating factor modulates microvascular dynamics through phospholipase C in the hamster cheek pouch. Microvasc Res; 59: 7–13.

128.Lal BK, Varma S, et al. VEGF increases permeability of endothelial cell monolayers by activation of PKB/akt, endothelial nitric oxide synthase and MAP kinase pathways. Microvasc Res 2001;

62:252–262.

129.Varma S, Breslin JW, Lal BK, et al. p42/44 MAP kinase regulates baseline permeability and cGMP-induced hyperpermeability in endothelial cells. Microvasc Res 2002; 63: 172–178.

130.Duran WN, Seyama A, et al. Stimulation of NO production and of eNOS phosphorylation in the microcirculation in vivo. Microvasc Res 2000; 60: 104–111.

131.Noel AA, Hobson RW II, Duran WN. Platelet-activating factor and nitric oxide mediate microvascular permeability in ischemiareperfusion injury. Microvasc Res 1996; 52: 210–220.

132.Kurose I, Anderson DC, et al. Molecular determinants of reper- fusion-induced leukocyte adhesion and vascular protein leakage. Circ Res 1994; 74: 336–343.

133.Takenaka H, Oshiro H, et al. Microvascular transport is associated with tumor necrosis factor plasma levels and protein synthesis in postischemic muscle. Am J Physiol 1998; 274: H1914–H1919.

134.Dvorak HF, Nagy JA, et al. Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor and the significance of microvascular hyperpermeability in angiogenesis. Curr Top Microbiol Immunol 1999; 237: 97–132.

135.Kraft A, Weindel K, et al. Vascular endothelial growth factor in the sera and effusions of patients with malignant and nonmalignant disease. Cancer 1999; 85: 178–187.

136.Kranz A, Rau C, et al. Elevation of vascular endothelial growth factor-A serum levels following acute myocardial infarction. Evidence for its origin and functional significance. J Mol Cell Cardiol 2000; 32: 65–72.

137.Isner JM. Angiogenesis: a «breakthrough» technology in cardiovascular medicine. J Invasive Cardiol 2000; 12 SupplA: 14A–17A.

138.Isner JM. Arterial gene transfer of naked DNA for therapeutic angiogenesis: early clinical results. Adv Drug Deliv Rev 1998; 30(1–3): 185–197.

139.Asahara T, Kalka C, Isner JM. Stem cell therapy and gene transfer for regeneration. Gene Ther 2000; 7: 451–457.

140.Yang HT, Yan Z, et al. VEGF(121)- and bFGF-induced increase in collateral blood flow requires normal nitric oxide production. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2001; 280: H1097–1104.

376 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

141.Hopkins SP, Bulgrin JP, et al. Controlled delivery of vascular endothelial growth factor promotes neovascularization and maintains limb function in a rabbit model of ischemia. J Vasc Surg 1998; 27(5): 886–894.

142.Thurston G, Suri C, et al. Leakage-resistant blood vessels in mice transgenically overexpressing angiopoietin-1. Science 1999; 286 (5449): 2511–2514.

143.Gale NW, Yancopoulos GO. Growth factors acting via endothelial cell-specific receptor tyrosine kinases: VEGFs, angiopoietins, and ephrins in vascular development. Genes Dev 1999 May 1; 13(9): 1055–1066.

144.Papapetropoulos A, Garcia-Cardena G, et al. Direct actions of angiopoietin-1 on human endothelium: evidence for network stabilization, cell survival, and interaction with other angiogenic growth factors. Lab Invest 1999; 79(2): 213–223.

145.Ihnken K, Wildhirt S, et al. Skeletal muscle reperfusion injury: reversal by controlled limb reperfusion: a case report. Vasc Surg 2001; 35: 149–155.

146.Kobayashi I, Kim O, et al. Platelet-activating factor modulates microvascular transport by stimulation of protein kinase C. Am J Physiol 1994; 266: H1214–H1220.

Глава 32

Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии

Генри Хаймович

Эмболэктомия из артерии, внезапно окклюзированной тромбоэмболом, направленная на восстановление проходимости сосуда, является одним из самых ранних известных истории реконструктивных вмешательств на артериях. Хотя некоторые хирурги пытались выполнять эмболэктомию с 1895 г., она не была широко распространена до 1911 г., когда Georges Labey впервые выполнил успешную эмболэктомию, а Mosny и Dumont опубликовали доклад [1]. В их комментариях интересным представляется мнение авторов о том, какими должны быть идеальные условия для успешного выполнения операции. Было отмечено, что лучше, если бы процедура выполнялась без промедления, эмбол был бы асептическим и легко достижимым и легко удаляемым, чтобы пациент был молодого возраста, а его артерии интактны. Очевидно, что эти принципы и тогда, и сейчас отражают идеальную ситуацию. Однако множество клинических случаев протекают в менее благоприятных условиях, по сравнению с описанными в 1911 г.

Вскоре после первого успеха процедура стала применяться и у пациентов всех возрастных категорий, и в различных клинических условиях, и при различной патологии. В публикациях последующих 30–40 лет обращалось внимание на то, что среди других факторов раннее оперативное вмешательство позволяет избежать закономерного повреждения интимы и вторичного тромбоза дистальнее места окклюзии эмболом [3, 4]. Очень вероятно, что неполное удаление вторичного или продолженного тромба часто приводит к неудовлетворительным результатам. Среди других попыток преодолеть технические сложности при удалении продолженного тромба было промывание артерии в ретроградном направлении физиологическим раствором под сильным напором [5–7]. Однако эта техника не дала ожидаемых результатов.

Более значительным достижением в лечении артериальной эмболии стало введение в клиническую практику в 1940 г. анти-

коагулянтных веществ, особенно геперина, который использовали во время и после хирургического вмешательства [8, 9].

Однако самым значительным достижением в выполнении артериальной эмболэктомии стало появление в 1963 г. балонного катетера Фогарти [10]. Этот простой инструмент олицетворяет важную веху как в истории и лечении артериальной эмболии, так и в сосудистой хирургии в целом. Дальнейшему прогрессу способствовали углубление знаний гемодинамических аспектов эмболической окклюзии, лучшее понимание метаболических осложнений, связанных с тяжелой ишемией скелетных мышц [11–13], и более широкое распространение хирургии «на открытом сердце».

Несмотря на то что благодаря этим достижениям в настоящее время увеличивается количество сохраненных конечностей и снижается уровень смертности в тех группах пациентов, которые ранее считались группами повышенного хирургического риска, общее представление об артериальной эмболии и ее лечении до сих пор подвергается изменениям [14–16]. Создается впечатление, что по мере достижения прогресса в одной области, какие-то старые сложные проблемы настойчиво требуют решения и одновременно всплывают новые. Таким образом, несмотря на то что с появлением баллонного катетера Фогарти существенно улучшились результаты эмболэктомии, риск потери конечности и уровень смертности (в определенных группах пациентов) до сих пор остается высоким. Среди факторов, ответственных за тяжелое течение артериальной эмболии, следует отметить кардиальную природу эмболов, степень ишемии тканей, особенно скелетных мышц, и развитие дальнейших метаболических нарушений. В этой главе будут рассмотрены этиологические, клинические, метаболические и хирургические аспекты артериальной эмболии, которые, возможно, прольют свет на некоторые насущные проблемы и сложные вопросы, касающиеся этой патологии.

378 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Клинические данные по нозологии

Артериальная эмболия является осложнением серьезной кардиальной патологии. Сердце как источник эмболий рассматривается в 90–96% всех опубликованных случаях [17–19]. Соотношение видов кардиальной патологии изменилось за последние годы. Ревматическое поражение клапанов сердца уже больше не является преобладающим, как раньше [16]; вместе с тем возросла этиологическая роль ИБС и инфаркта миокарда. Хотя фибрилляция предсердий встречается как при ИБС, так и при ревматическом поражении, их соотношение изменилось за последние десятилетия с 1950 г. (табл. 32.1).

Таблица 32.1. Этиологические виды кардиопатии при артериальной эмболии

Процентное выражение

Заболевание сердца |

До 1960 |

После 1963 |

|

|

|

Этиология |

(228 пациентов)* |

(83 пациента)** |

Ревматическая |

40,4 |

7,7 |

Атеросклеротическая |

50,8 |

84,0 |

Атеросклеротическая/ |

|

|

ревматическая |

1,25 |

10,5 |

*Данные из Haimovici H. Peripheral arterial embolism: A study of 320 unselected cases of embolism of the extremities. Angiology 1950; 1: 20.

**Данные из Haimovici H, Moss CM, Veith FJ. Arterial embolectomy revis-

|

ited [editorial]. Surgery 1975; 78: 209. |

|

|

|

|||

|

|

|

Естественное течение |

|

|

||

|

|

нелеченной артериальной эмболии |

|

||||

|

30 |

|

27,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

25,3 |

|

|

|

|

25 |

|

|

|

|

|

|

распределение |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

18,3 |

|

|

|

|

15 |

13,0 |

|

|

|

|

|

|

Процентное |

|

|

|

|

|

|

10,7 |

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5,7 |

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выраженная |

Ганг- |

Хрони- |

Эмболия, |

Эмболия |

Недиаг- |

|

|

ишемия |

рена |

ческая |

не приво- |

с невыра- |

ностиро- |

|

|

или ранняя |

|

ише- |

дящая |

женной |

ванная |

|

|

смерть |

|

мия |

к ишемии ишемией |

эмболия |

|

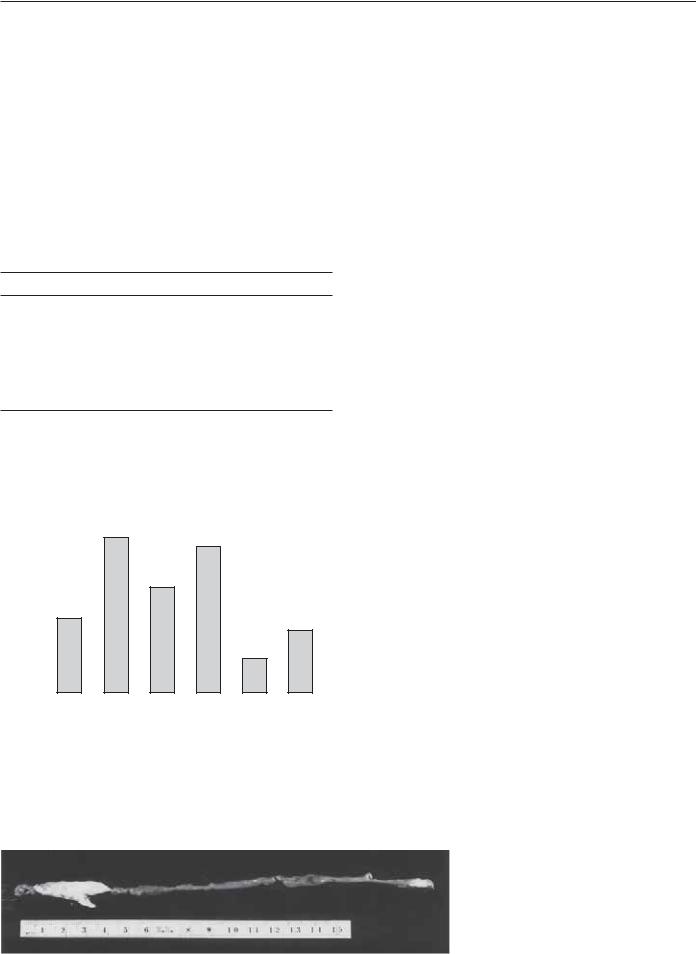

Рис. 32.1. Естественное течение артериальной эмболии ко- |

|||||||

нечности. Наблюдение 300 случаев заболевания без хирургиче- |

|||||||

ского лечения. (С разрешения из Haimovici H. Peripheral arte- |

|||||||

rial embolism: A study of 320 unselected cases of embolism of the |

|||||||

extremities. Angiology 1950; 1: 20.) |

|

|

|

||||

Пристеночный тромб при остром инфаркте миокарда возникает примерно в 11% случаев и может давать эмболы задолго до того, как их источник выявится при клиническом и электрокардиографическом исследовании. В таких случаях «немого» инфаркта миокарда отдифференцировать эмболию от артериального тромбоза подчас сложно или даже невозможно [19].

Артериальная эмболия может случиться в любом возрасте, хотя пик приходится на 50, 60 и 70 лет. Соотношение полов варьирует в зависимости от вида кардиальной патологии. В группе с ревматической болезнью сердца 78,3% составляют женщины, в то время как в группе с инфарктом миокарда 73,6% — мужчины [19].

Естественное клиническое течение эмболии в периферические артерии (рис. 32.1) зависит от места окклюзии, полноты облитерации просвета, распространенности вторичного продолженного тромбоза и возможности спонтанного восстановления кровоснабжения конечности через коллатерали. Среди других продолженный тромбоз является одним из самых важных местных факторов. И действительно, кроме первоначальной короткой сегментарной обструкции артерии, вызванной эмболом, при развитии вторичного тромбоза возникает окклюзия дистальных артериальных стволов и их коллатералей (рис. 32.2). Учитывая окклюзию длинного сегмента, эта ситуация является гораздо более опасной в отношении жизнеспособности конечности, чем исходное состояние со сравнительно маленьким эмболом.

Множественная эмболия, как известно, может происходить как

водну и ту же конечность, так и в другие артериальные бассейны. Обычно предполагается, что они являются результатом потока эмболов и возникают одновременно (рис. 32.3). Возможность многократных эмболий и множественных окклюзий артерий как в одной конечности, так и окклюзий другой локализации, включая висцеральные артерии, хотя и хорошо известна, не всегда принимается во внимание (рис. 32.4). Результатом этого являются неудовлетворительные результаты эмболэктомий в некоторых случаях [19–20].

Повторные эмболии могут быть разных локализаций или происходить в ту же артерию. В последнем случае может быть заподозрен тромбоз in situ; в этой ситуации должен проводиться дифференциальный диагноз. Интервал между эмболиями может колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Возможность повторных эмболий подчеркивает необходимость элиминации их источника, будь то клапанное поражение, тромб предсердий или какая-то другая патология сосудистого или несосудистого генеза.

Все чаще и чаще встречается атероэмболия, артериальная эмболия атероматозными массами [24–28]. Субстратом атероэмболий являются микроэмболы, представляющие собой кристаллы холестерина или другие атероматозные компоненты, обнажающиеся при изъязвлении бляшки, или макроэмболы, которые представляют собой смесь фрагментов атероматозной бляшки с тромбом и кристаллами холестерина, образующуюся

вкрупных артериях.

Источником атероэмболов может быть аневризма абдоминального отдела аорты или неаневризматически пораженная аорта, или они могут возникать при хирургических манипуляциях на аор-

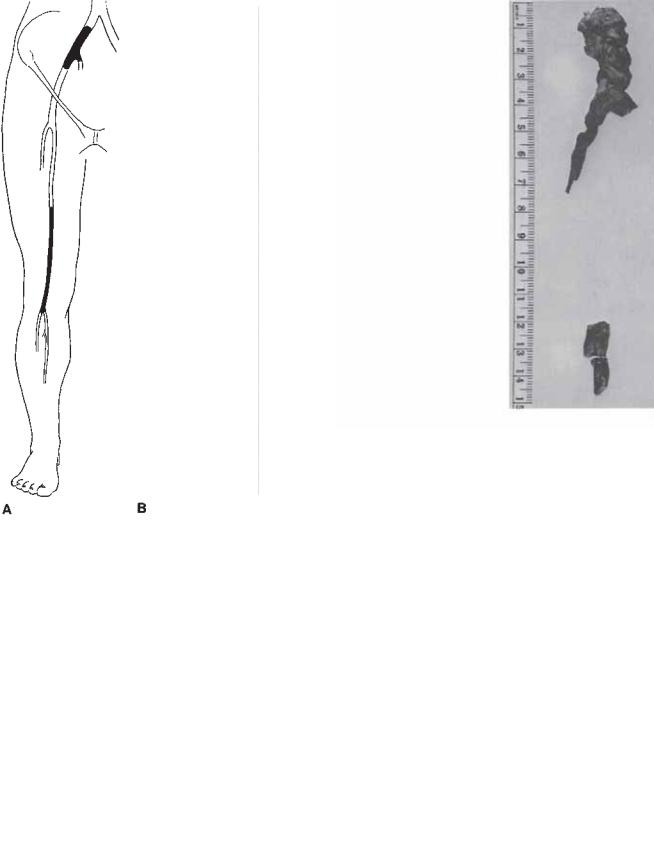

Рис. 32.2. Обратите внимание на маленький размер эмбола (светлого тона), удаленного из бифуркации бедренных артерий, и длинный вторичный тромб (темного цвета), извлеченный из поверхностной бедренной и подколенной артерий.

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

379 |

|

|

А |

|

Б |

|

|

|

Рис. 32.3. (А) Эмболы в правой подвздошной и подколенной артериях. (Б) Фрагменты эмбола, удаленные во время операции.

те. Дифференциальный диагноз с кардиогенной эмболией обычно проводится на основании отсутствия эмбологенных заболеваний сердца. Клиническая картина варьирует в зависимости от локализации вовлеченного артериального сегмента. Атероэмболии могут возникать внезапно и быть недиагносцированы, особенно в группе микроэмболий. Для их диагностики основным является знание источников атероэмболии [28].

Топографический диагноз

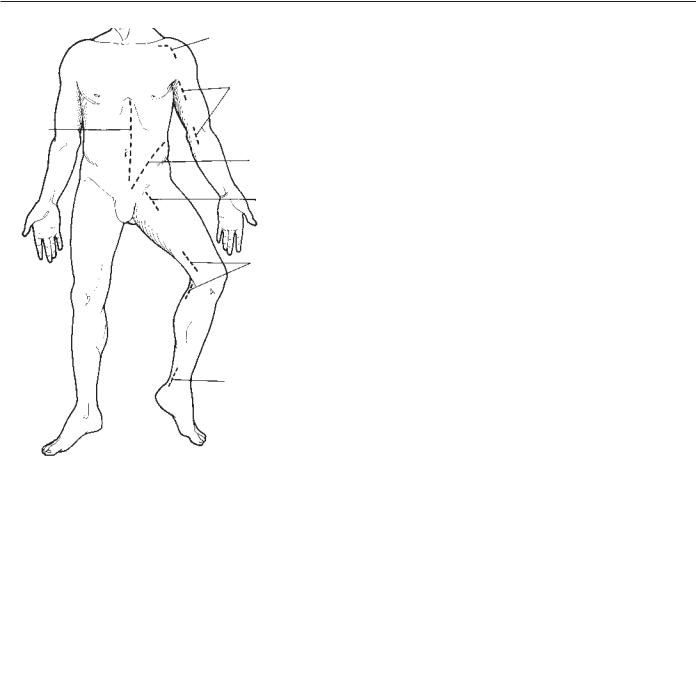

Локализацию эмболической окклюзии обычно легко определить (рис. 32.5). Клинические критерии включают:

1)место первичного болевого синдрома;

2)уровень отсутствия пульсации;

3)неинвазивные диагностические признаки;

4)протяженность циркуляторных расстройств;

5)знание того, что эмболы обычно оседают в месте бифуркации артерий.

a

А |

|

Б |

|

|

|

Рис. 32.4. (А) Седлообразный эмбол бифуркации аорты и правой общей бедренной артерии. (Б) Фрагменты, удаленные во время операции.

|

Подключич- |

|

|

ная артерия |

|

|

4,5% |

|

|

Подмышеч- |

|

|

ная артерия |

|

|

Плечевая |

|

|

артерия 9,1% |

|

9,1% Аорта |

|

|

13,6% Общая |

Лучевая |

|

подвздошная |

артерия 1,2% |

|

артерия |

|

|

3,0% Наруж- |

Локтевая |

|

ная подвздош- |

||

артерия 1,2% |

||

ная артерия |

||

|

||

34% Бедрен- |

|

|

ные артерии |

|

|

Глубокая |

|

|

бедренная |

Поверхностная |

|

артерия |

бедренная |

|

14,2% Подколенная |

артерия 4,5% |

|

артерия |

|

|

2,8% Передняя больше- |

|

|

берцовая артерия |

Задняя |

|

|

||

Малоберцовая |

больше- |

|

берцо- |

||

артерия |

||

вая ар- |

||

|

||

|

терия |

|

|

2,8% |

Рис. 32.5. Частота локализаций эмболов в периферических артериях. Серия из 320 случаев эмболий. (С разрешения из Haimovici H. Peripheral arterial embolism: A study of 320 unselected cases of embolism of the extremities. Angiology 1950; 1: 20.)

380 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

К сожалению, у пациентов с уже существующим окклюзивным поражением артерий сложно определить точную локализацию эмбола без ангиографии. На самом деле, наличие атеросклеротического стеноза проксимальнее или дистальнее бифуркации, может дать ложное представление о локализации эмбола. Так как возможна нетипичная локализация эмбола, необходимо, чтобы перед операцией пациентам с подозрением на наличие сопутствующего атеросклоротического поражения артерий, выполнялась ангиография.

Дифференциальный диагноз

Диагностика эмболии в периферические артерии обычно не вызывает затруднений. Хотя внезапное начало достаточно характерно и встречается в 81% случаев [19], в 1 из 5 случаев встречается постепенное начало. Недостаточное внимание к конечностям у пациентов с выраженным заболеванием сердца в ряде случаев приводит к недиагностированным случаям артериальных эмболий. Состояний, которые могут быть тем или иным образом связаны с эмболией в периферические артерии, перечислены ниже: синяя флегмазия, острый артериальный тромбоз, острый тромбоз аневризмы подколенной артерии, медленный ток крови вследствие циркуляторных нарушений, расслоение аневризмы аорты и артериальный спазм. Знание этих состояний необходимо для дифференциальной диагностики причины эмболии.

Сопутствующие эмболии висцеральных артерий

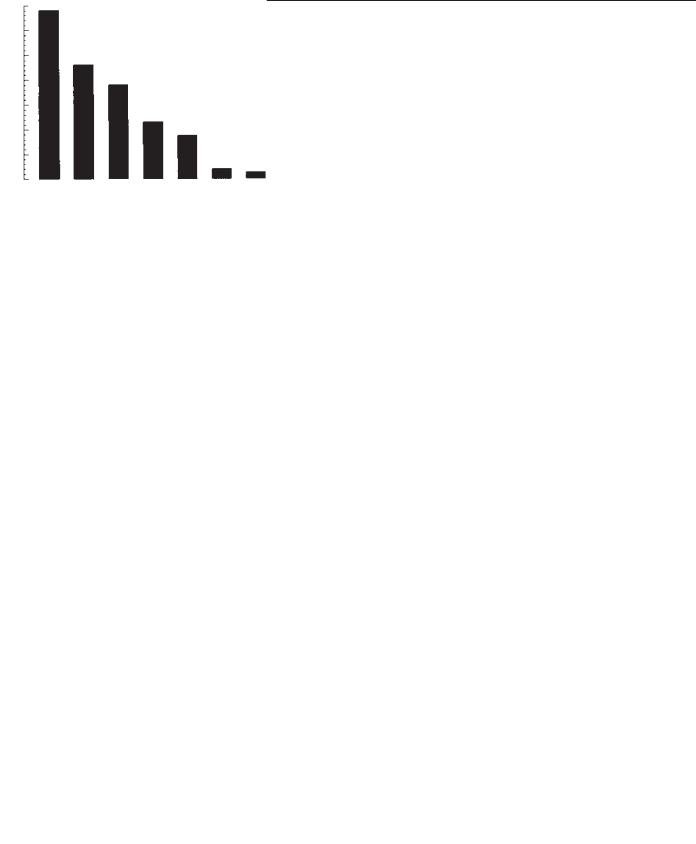

Фактическая распространенность изолированных висцеральных эмболий или в сочетании с эмболиями в периферические артерии выше официальных цифр (рис. 32.6). Хорошо известно, что существует значительная разница между частотой их клинического обнаружения и аутопсийными находками. На практике небольшие висцеральные эмболии часто не обнаруживаются или даже не подозреваются, тогда как массивные эмболические окклюзии церебральных, мезентериальных, почечных или коронарных сосу-

|

35 |

34,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

распределение |

30 |

|

|

|

|

|

|

|

25 |

|

23,1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

20 |

|

|

19,1 |

|

|

|

|

Процентное |

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

|

|

|

11,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

8,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

2,0 |

1,4 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

Цереб- |

Арте- |

Почеч- |

Селе- |

Бры- |

Пече- |

Цент- |

|

|

|||||||

|

|

раль- |

рии |

ная ар- |

зеноч- |

жееч- |

ночная |

ральная |

|

|

ные ар- |

лег- |

терия |

ная арные ар- |

арте- |

артерия |

|

|

|

терии |

ких |

|

терия |

терии |

рия |

сетчатки |

Рис. 32.6. Локализация и частота сопутствующих висцеральных эмболий. 96 случаев висцеральных эмболий у 228 пациентов с эмболией конечностей. (С разрешения из Haimovici H. Peripheral arterial embolism: A study of 320 unselected cases of embolism of the extremities. Angiology 1950; 1: 20.)

дов протекают с выраженными клиническими проявлениями, быстро становятся необратимими и заканчиваются летально.

Показания к эмболэктомии

Очень важно понимать, что консервативные методы (гепарин, сосудорасширяющие препараты, фибринолитики) только дополняют, но никак не заменяют эмболэктомию из артерии, которая является методом выбора и применима практически во всех случаях. Чрескожная аспирационная тромбоэмболэктомия описывается как альтернативная методика для случаев эмболии ниже бифуркации бедренных артерий [29].

Ранняя эмболэктомия (срок до 8–12 ч) считается оптимальной для выполнения эмболэктомии. Со времени первой успешной эмболэктомии в 1911 г. этот принцип действителен и по сей день. После 12 ч острой ишемии физиологическое состояние конечности в большей степени, чем время, прошедшее от момента начала ишемии, определяет возможность выполнения операции.

Поздняя эмболэктомия все же может быть показана и часто успешна, если конечность проявляет признаки жизнеспособности тканей. Анализ клинических и патологических данных поздних эмболэктомий позволяет выделить 4 фактора, определяющих удачный исход процедуры:

1)относительно сохранная интима артерии;

2)отсутствие фиксации эмбола и вторичного тромба к интиме;

3)открытое дистальное артериальное русло до эмболии;

4)предоперационное лечение антикоагулянтами.

Эти факторы способствуют также более полному извлечению вторичного тромба, что необходимо для достижения адекватной реваскуляризации конечности. Противопоказанием к выполнению поздней эмболэктомии являются явные признаки гангрены конечности [30].

Классификация острой ишемии нижней конечности, возникшей в результате эмболии

В упрощенном варианте сам артериальный эмбол окклюзирует только короткий сегмент артерии, и в отсутствие артериального спазма или вторичного тромбоза дистальная циркуляция может быть восстановлена через коллатерали. Однако эмболии в периферические артерии обычно возникают в более сложных клини- ко-патологических условиях.

Изучая степень спонтанного восстановления циркуляции в конечности в группе нелеченных случаев [19], мы выделили следующие степени:

1 степень |

Умеренная ишемия с ранним восстановлением пуль- |

|

са: неишемическая эмболия (29,5%). |

2 степень |

Выраженная ишемия с неполным поздним восстанов- |

|

лением:хроническаяпостэмболическаяишемия(22,2%). |

3 степень |

Тяжелая ишемия, ведущая к развитию гангрены, часто |

|

сопровождаетсяметаболическимиосложнениями(28%). |

4 степень |

Очень тяжелая ишемия с ранним фатальным исхо- |

|

дом, главным образом в результате выраженной сер- |

|

дечной недостаточности или сопутствующей висце- |

|

ральной эмболии (11,3%). |

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

381 |

|

|

Предоперационная

оценка

Оценка эмболической окклюзии и степени ишемии базируется на определении пульса, температуры и изменения цвета кожного покрова, двигательных и чувствительных нарушений, и степени контрактуры икры или предплечья. Паралич и анестезия дистальных отделов или всей конечности являются грозными признаками. В этом случае может быть предпринята попытка эмболэктомии, однако она не гарантирует сохранение конечности, особенно, если есть ригидность конечности. Если локализация эмбола неясна, неизвестно предшествующее состояние дистального артериального русла и результаты допплеровского исследования сомнительны, то обязательным является выполнение ангиографии (рис. 32.7).

После того как выявлена патология сердца, являющаяся источником эмболии, необходимо сразу же начать ее лечение. Кардиальный статус в некоторой степени определяет, насколько агрессивным должно быть лечение артериальных осложнений. При наличии инфаркта миокарда, сердечной недостаточности или шока интенсивное лечение должно быть начато уже перед эмболэктомией. Для коррекции функции сердца до приемлемого уровня необходима внутривенная инфузия гепарина в течение нескольких часов. При возможности, фибринолитики могут вводиться прямо в заинтересованную артерию. Однако их клиническая ценность все еще не установлена.

Обычный биохимический анализ крови, развернутый общий анализ крови и анализ мочи на миоглобин могут помочь в определении тактики лечения в случае с рано возникающей ригидностью икр и мышц предплечья.

Анестезия и мониторинг состояния пациента во время операции

В подавляющем большинстве случаев использование местной анестезии имеет большие преимущества. Еще со времен введения в

клиническую практику балонного катетера этот вариант обезболивания применим почти во всех случаях эмболэктомии. Тем не менее при тревожном состоянии пациента может использоваться поверхностный наркоз или дополнительная седация. Эпидуральная или спинальная анестезия будет уместна, если планируется не только паховый доступ, но и доступ к подколенной и берцовым артериям.

Мониторинг электрокардиограммы, артериального давления пациента и газов крови в оперируемой конечности может оказаться полезным, особенно при поздней эмболэктомии с возможным поражением скелетных мышц.

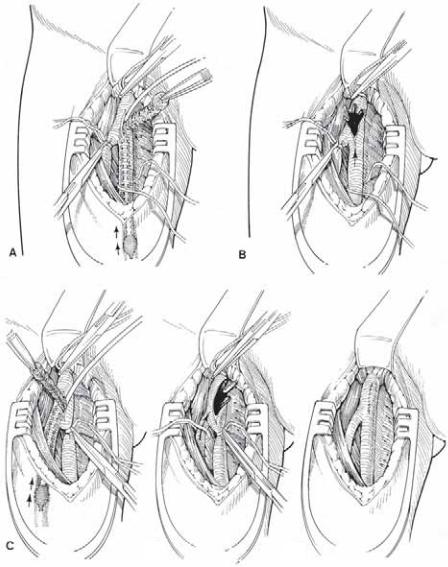

Оперативная техника

Со времени введения в клиническую практику баллонного катетера техника выполнения эмболэктомии существенно упростилась, а доступ к различным сосудам стал ограничиваться разрезами в определенных анатомических областях. Хотя в большинстве случаев они обеспечивают доступ к любым окклюзированным сосудам, иногда все же требуется прямое выделение пораженных артерий (рис. 32.8). Ниже будет описана техника эмболэктомии из бедренных, подвздошных, подколенных артерий, из бифуркации аорты и артерий верхних конечностей.

|

|

|

Рис. 32.7. (А) Артериография по Сельдин- |

|

|

|

геру через правый трансфеморальный до- |

|

|

|

ступ. Эмболическая окклюзия левой об- |

|

|

|

щей бедренной артерии у 58-летней |

|

|

|

пациентки, страдающей митральным сте- |

|

|

|

нозом и фибрилляцией предсердий. Обра- |

|

|

|

тите внимание на обедненное контрасти- |

|

|

|

рование артериального русла. (Б) То же |

|

|

|

артериографическое исследование, обна- |

|

|

|

ружена эмболическия окклюзия и правой |

AА |

|

BБ |

подколенной артерии. |

|

|

|

|

382 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Сонные артерии

Подмышечная артерия

Плечевая артерия

Абдоминальный отдел аорты

Подвздошные

артерии

Бедренные

артерии

A

Подколенная

артерия

Задняя большеберцовая артерия

Рис. 32.8. Операционные доступы для выполнения эмболэктомии.

Эмболэктомия из бедренных артерий

ПОДГОТОВКА КОНЕЧНОСТИ

Несмотря на то что процедура может ограничиться только манипуляциями в паху, в зоне Скарповского треугольника, необходимо все же обработать живот и полностью всю конечность.

Обнажение бедренных артерий

Разрез должен обеспечивать легкий доступ к общей, поверхностной и глубокой бедренной артериям. Продольный разрез выполняется над анатомическим ходом бедренной артерии и продолжается от пупартовой связки немного вверх и примерно на 7,5–10 см по направлению вниз.

Бедренные артерии, окклюзированные эмболом, выглядят веретенообразно расширенными со слегка голубоватым оттенком. Проксимальнее ощущается усиленная пульсация, в то время как дистальнее пульсация практически отсутствует, хотя при пальпации может определяться передаточная пульсация. Это не должно наводить на мысль, что окклюзия локализуется дистальнее. Осторожная пальпация сосудов позволяет определить точную протяженность эмболической или тромботической окклюзии, за исключением недавно образованных мягких тромбов, которые сложно почувствовать.

После рассечения фасции мобилизация сосудов обычно становится легко осуществима. Поверхностная, глубокая и общая бед-

Б

Рис. 32.9. Эмболэктомия из бедренных артерий. (А) Эмбол в правой общей бедренной артерии (обозначен пунктиром) с вторичным тромбозом проксимальнее и дистальнее эмбола. (Б) Баллонный катетер извлекается из наружной подвздошной артерии, выталкивая эмбол и тромб.

ренная артерии пережимаются атравматическими сосудистыми зажимами (производства Vesseloops, Med General). Чтобы предотвратить фрагментацию или миграцию эмбола и продолженного тромба по глубокой и поверхностной бедренным артериям, двойная петля тесемки не должна крепко пережимать, а только умеренно перетягивать артерию, без полной ее окклюзии (рис. 32.9).

АРТЕРИОТОМИЯ

Выполняется продольный разрез 1–1,5 см общей бедренной артерии с переходом на устье глубокой артерии. Этот тип артериото-

Глава 32. Артериальная эмболия конечностей и техника эмболэктомии |

383 |

|

|

мии предпочтителен, особенно если артерии атеросклеротически изменены. Поперечная артериотомия может выполняться в том случае, если артерия выглядит непораженной.

ЭКСТРАКЦИЯ ЭМБОЛА И ВТОРИЧНОГО ТРОМБА

По завершении артериотомии, эмбол самостоятельно выталкивается из просвета артерии. Затем баллонный катетер подходящего размера (5 Fr) заводится в поверхностную бедренную артерию. При отсутствии атеросклеротической окклюзии катетер беспрепятственно достигает берцовых артерий. После восстановления проходимости катетер размером 4 Fr вводится в глубокую бедренную артерию. Каждая из ее ветвей катетеризируется до тех пор, пока все предполагаемые тромбы не будут удалены. Затем катетер 6 Fr вводится проксимально по направлению к подвздошной артерии или аорты для удаления возможных тромбов. Баллонный катетер должен быть заведен более 1 раза во все сосуды до получения нормального кровотока. После завершения эмболэктомии или, скорее, тромбоэмболэктомии артерии обильно орошаются 5% гепаринизированным физиологическим раствором, бедренные сосуды пережимаются и артериотомическое отверстие ушивается (рис. 32.10).

Шов артериотомического отверстия

Ушивание артериотомии выполняется или непрерывным обвивным швом с использованием синтетического шовного материала (полипропилен) № 5 или № 6, или одиночными швами, особенно при поперечной артериотомии. Независимо от типа ушивания, с целью предотвращения стеноза артерии необходимо аккуратно сближать края артерии или, по показаниям, выполнять пластику венозной заплатой.

ПРОВЕРКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ АРТЕРИЙ

В проходимости проксимального сегмента обычно легко удостовериться по наличию усиленной пульсации. Более сложно оценить проходимость дистального русла. Возобновление проходимости глубокой и поверхностной бедренных артерий (о чем можно судить по восстановлению пульсации) не гарантирует проходимость подколенной и тибиальных артерий. Хотя хороший ретроградный кровоток и является признаком проходимости дистальных отделов, его наличие не обязательно указывает на отсутствие оставшихся тромбов. Следует иметь в виду, что ретроградный кровоток могут обеспечивать крупные коллатерали, находящиеся проксимальнее оставшихся тромбов.

A |

|

Б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 32.10. Удаление эмбола и вторичного |

|

|

|

|

|

|

|

тромба. (А) Извлечение баллонного катете- |

|

|

|

|

|

|

|

ра из поверхностной бедренной артерии и |

|

|

|

|

|

|

|

удаление вторичного тромба. (Б) Ретроград- |

|

|

|

|

|

|

|

ный кровоток из поверхностной бедренной |

|

|

|

|

|

|

|

артерии после тромбэктомии. (В) Баллон- |

|

|

|

|

|

|

|

ный катетер извлекается из глубокой бед- |

|

|

|

|

|

|

|

ренной артерии вместе с вторичным тром- |

|

|

|

|

|

|

|

бом. (Г) Ретроградный кровоток из глубокой |

|

|

|

|

|

|

|

бедренной артерии после тромбэктомии. (Д) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ушивание артериотомического отверстия. |

|

В |

|

|

Г |

|

Д |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

384 Раздел V. Окклюзионные заболевания артерий

Исходя из этих соображений, перед тем как покинуть операционную, необходимо убедиться в наличии пульсации подколенной артерии или артерий на стопе. Восстановления пульсации этих артерий можно ожидать только у тех пациентов, у которых артерии были проходимы до момента эмболии. В том случае, если артерии предварительно были окклюзированы атеросклеротическим процессом, факт восстановления проходимости артериальных сосудов не может быть установлен только на основании клинических данных, конечно, если только не появилась дистальная пульсация. Если есть сомнения, интраоперационная артериография дает возможность установить поражение дистальных артерий. Это действительно так, особенно при поздней артериальной эмболэктомии (см. ниже).

УШИВАНИЕ РАЗРЕЗА

Выполняется обычно послойно. Правильное сопоставление краев раны предупреждает накопление плазмы, крови и лимфы, что может привести к развитию инфекции.

ГЕПАРИНИЗАЦИЯ

Во время процедуры эмболэктомии проводится как системная внутривенная гепаринизация пациента, так и введение гепарина непосредственно в заинтересованную артерию. Перед ушиванием разреза дополнительно вводится 3000–5000 ед. гепарина.

КЛИНИЧЕСКИЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Сразу же после восстановления кровотока исчезает боль, возвращаются моторные и сенсорные функции, конечность приобретает нормальный цвет кожи и теплеет. У пациентов с неполным восстановлением артериального кровотока может пройти несколько часов до частичного или полного регресса симптоматики.

В большинстве случаев послеоперационное лечение направлено на основное заболевание сердца, являющееся источником периферической эмболии. Необходимо также добиваться восстановления сердечного ритма и использовать после операции гепарин для профилактики дальнейших эмболий.

Эмболэктомия из бифуркации аорты

Эмболическая окклюзия бифуркации аорты встречается примерно в 10% случаев всех эмболий конечностей, приводит к драматической клинической картине и обычно возникает у больных с серьезной сердечно-сосудистой патологией. Прогноз для обеих нижних конечностей и в отношении жизни пациента раньше был очень плохим (как с хирургическим пособием, так и без него). Использование ретроградной техники эмболэктомии в значительной степени улучшило результаты лечения. Установление диагноза эмболии бифуркации аорты не представляет особых трудностей. Наличие кардиопатии и внезапное появление ишемии и параплегии обеих нижних конечностей не оставляют сомнений в отношении диагноза. Расслоение аневризмы аорты встречается довольно редко, но может имитировать эмболический синдром, и это заболевание следует заподозрить при атипической клинической картине [31]. С другой стороны, неполная окклюзия аорты эмболом может симулировать более дистальные эмболии (рис. 32.11). Транслюмбальная или интравенозная аортография, необязательная в типичных случаях, в этом случае может быть полезна для установления правильного диагноза.

Рис. 32.11. Эмбол бифуркации аорты, не полностью окклюзирующий просвет аорты.

Для эмболэктомии из аорты могут применяться несколько технических подходов: 1) трансфеморальный или ретроградный, самый широко используемый; 2) трансперитонеальный; 3) ретроперитонеальный. Последние два в настоящее время редко применимы.

РЕТРОГРАДНАЯ ИЛИ ТРАНСФЕМОРАЛЬНАЯ ЭМБОЛЭКТОМИЯ

Со времени введения в клиническую практику баллонного катетера Фогарти (рис. 32.12) результаты эмболэктомии из бифуркации аорты значительно улучшились, в основном благодаря более полной и легкой экстракции эмбола и продолженного тромба.

Преимущества. Преимуществами ретроградной техники являются:

1)простой паховый доступ к бедренным артериям под местной анестезией;

2)прямая оценка продолженного тромба и атеросклеротического поражения бедренных артерий;

3)отсутствие операционного шока;

4)обычно неосложненное течение послеоперационного периода.

Недостатки. Так как процедура проводится «вслепую», иногда бывает сложно достичь хороших результатов, особенно в случаях:

1)тяжелого атеросклеротического поражения аортоподвздошного сегмента;

2)выраженной извитости подвздошных артерий;

3)одновременной висцеральной эмболии, особенно мезентериальных артерий;

4)эмболии в гипогастральные сосуды, которая может быть не замечена при использовании этого доступа;

5)острого тромбоза недиагностированной, небольшой аневризмы аорты.

Ксчастью, эти состояния не очень распространены. У ретроградного доступа значительно больше преимуществ, чем недостатков, а «подводные камни» всегда можно обойти, если помнить о них.

Техника операции. Хотя методика подразумевает билатеральный трансфеморальный доступ, необходимо также обработать область живота и обе нижние конечности. Такая широкая обработка опе-