Аннотации архив / Мурадели Ответ на послание Пушкина

.docxМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ИНСТИТУТ МУЗЫКИ

КАФЕДРА РУССКОГО НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Аннотация

на хоровое произведение

«Ответ на послание Пушкина»

муз. В.И.Мурадели

ст. А.И.Одоевского.

Выполнила: Машанова Е.А., 445 гр.

Проверила: Дергачева И.Д.

МОСКВА 2012

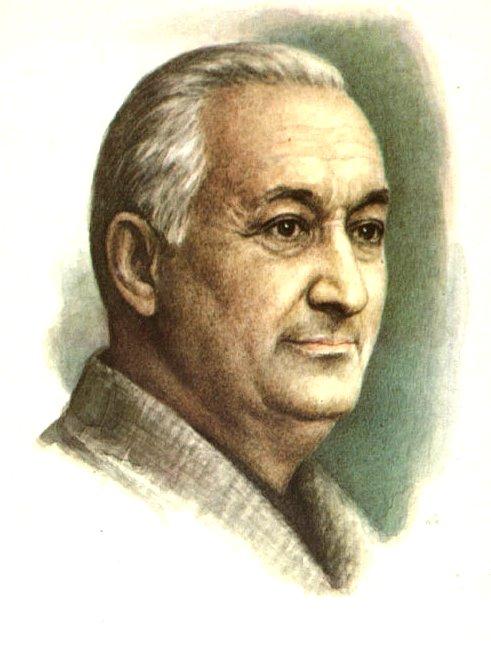

Вано́

Ильи́ч Мураде́ли (настоящее

имя — Ива́н Ильи́ч Мура́дов или

Оване́с Ильи́ч Мурадя́н ; (1908—1970) —

советский композитор. Народный артист

СССР (1968). Лауреат двух Сталинских

премий второй степени (1946, 1951).

Окончил Тбилисскую консерваторию в 1931 году по классу композиции у Бархударяна и Багриновского, затем поступил в МГК имени П. И. Чайковского, где совершенствовался под руководством Н. Я. Мясковского и Б. С. Шехтера по классу композиции, которую окончил в 1938 году. С 1939 по 1948 годы возглавлял оргкомитет СК СССР, во время войны — художественный руководитель Центрального ансамбля ВМФ СССР, с которым выступал на фронтах и флотах.

Мурадели — автор ряда опер, оркестровых и вокально-симфонических сочинений, музыки к кинофильмам, около двухсот песен.

Свое хоровое произведение «Ответ на послание Пушкина» Мурадели написал на слова поэта-декабриста А.И.Одоевского, используя подлинный текст, не изменив ни одного слова. Поскольку сам Вано Ильич был ярым сталинистом и революционный дух был ему близок и дорог, такие же живые революционные, свободные стихи были ему близки.

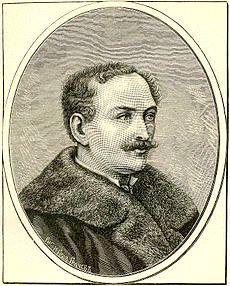

Александр

Иванович Одоевский

(1802-1839гг)

Русский поэт, декабрист. принадлежал к старинному роду Одоевских, происходящих от князей черниговских.

Служил в лейб-гвардии конном полку, корнет. Зимой 1824-1825 был принят в Северное общество декабристов; примкнул к его радикальной части. Участвовал в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года и после его разгрома был заключён в Петропавловскую крепость. В 1827-1837 отбывал каторгу и ссылку в Сибири. Затем, по приказу царя, отправлен рядовым в действующую армию на Кавказ (в Нижегородский драгунский полк), где сблизился с М. Ю. Лермонтовым и Н. П. Огаревым. Имел репутацию умного, образованного и благородного человека; некоторые называли его даже «христоподобною» личностью. Умер в 1839 от малярийной лихорадки. Лермонтов посвятил Одоевскому стихотворение «Памяти А. И. О.» («Я знал его: мы странствовали с ним…»).

Его «Ответ на послание Пушкина», написанное в Читинском остроге в конце 1828 – начале 1829гг, тесно перекликается со строчками самого Пушкина:

Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном подземелье Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора: Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.

И выглядит следующим образом:

Струн вещих пламенные звуки До слуха нашего дошли, К мечам рванулись наши руки, И — лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард! — цепями, Своей судьбой гордимся мы, И за затворами тюрьмы В душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, 10 Из искры возгорится пламя, И просвещенный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей И пламя вновь зажжем свободы! Она нагрянет на царей, И радостно вздохнут народы!

Музыкально-теоретический анализ.

Произведение написано композитором в строфической форме с заключением. Всего строф четыре. В каждой строфе композитор выделил основную мысль, воспользовавшись приемом повтора (1. «до слуха нашего дошли», 2. «гордимся», 3.«сберется под святое знамя», 4. «и радостно вздохнут народы»).

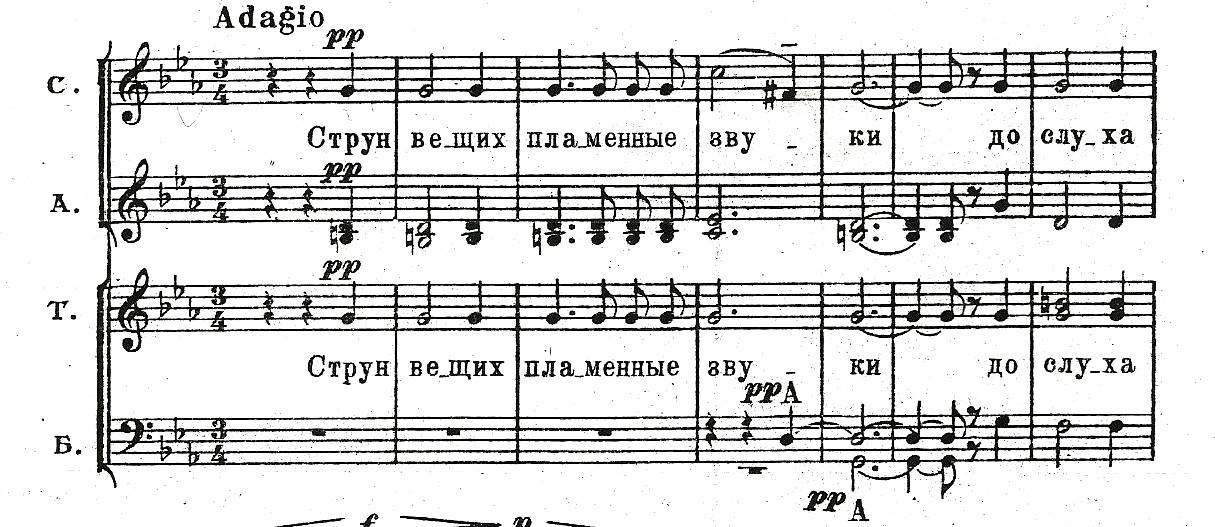

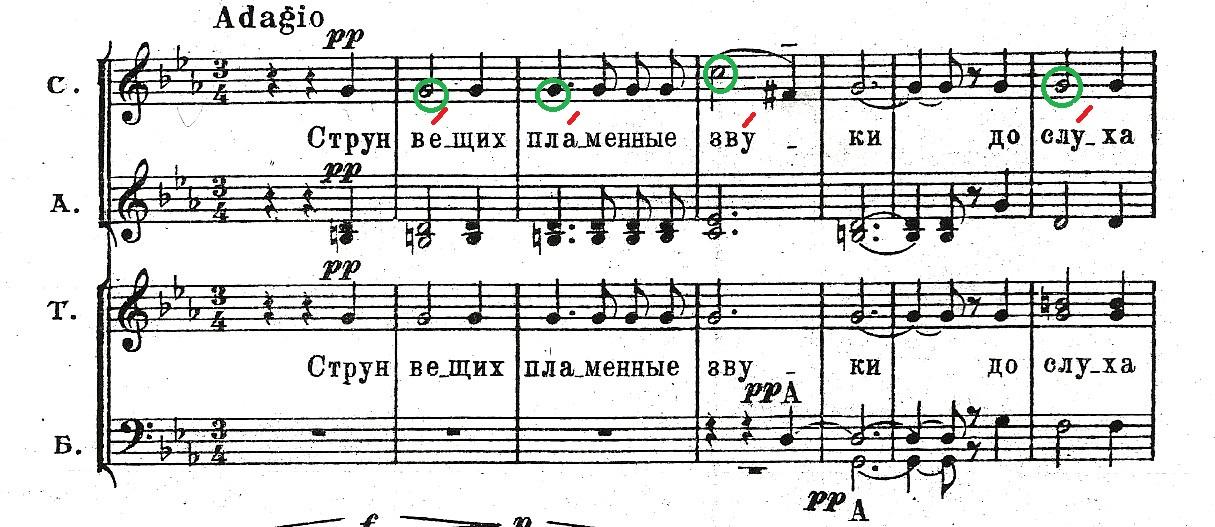

Первая строфа построена в форме двух периодов: 14ти и 12ти тактовые. В первом периоде содержится основная мысль, которую доносят партии Т и Б в октавный унисон в нюансе pp («до слуха нашего дошли»). Первая часть носит повествовательный характер и рисует картину прошлого.

Пример №1

Начинается строфа с неполного хорового состава (без Б), с тонического трезвучия G-dur, являющегося доминантой к основной тональности c-moll. Но акустически G-dur воспринимается как основная тональность, поэтому условно его можно назвать основной тональностью, а заявленный композитором в ключе c-moll – субдоминантой.

Пример №2

Произведение и заканчивается в тональности G-dur, поэтому также можно назвать G-dur основной тональностью.

Пример №3

Заключение построено в форме периода с расширением. В нем увеличиваются длительности, придавая тем самым еще большле торжественности.

Мелодический язык первой строфы статичный, в нем нет стремительного развития, все как бы замерло.

Одинаковое повторение одного и того же аккорда олицетворяет перебор струн в аккорде, как бы вступление к песне. (пример №1)

В мелодии очень много ходов восходящего движения, широких скачков (ч5,ч8), резко контрастирующих со статичным началом и такими же статичными моментами далее в произведении.

Пример №4

Темп произведения Adagio (медленно) в первой строфе, «чуть подвижнее» – во второй и третьей, «быстрее, энергично» - в четвертой, заключительной строфе. Таким образом ничего не предвещающий перебор струн вещих приводит нас к кульминационной вершине текста и произведения «радостно вздохнут народы». Начинаясь спокойно и задумчиво, без эмоционально, заканчивается произведения содержа в себе личное отношение двух авторов – автора текста и автора музыки.

Ритм

использованный композитором, тесно

взаимодействует с ритмом самого слова,

написанного поэтом: ударные слоги

находятся на сильных долях такта; более

длинные длительности – на ударных

слогах Пример

№5

Пример

№5

Метр произведения переменный, в нем присутствует танцевальность и гимничность. Причем танцевальность не вальсовая, как чаще всего бывает, а полонезная: торжественная, шественная (это в первой строфе), далее, с ускорением темпа и сменой метра на двухдольный (2/4 , 4/4) происходит и смена характера произведения с задумчивого на целеустремленный, героический характер.

Также в произведении значительно изменяется динамика: от нюанса pp до нюанса ff. Начинаясь медленно и тихо, в произведении происходит нагнетание, усиление эмоционального напряжения, которое прорывается наружу на словах «к мечам рванулись наши руки» (ff),и снова уходящее на нет – «но лишь оковы обрели», повествуя о безнадежности. Со второй строфы, построенной в нюансе p, третьей строфе, начинающейся в нюансе mf с громкими высокими звуками, с интересно для слушателя проставленными нюансами p и sp, мы приближаемся к кульминации построенной в нюансе ff и sp в заключении, доходящее в своем развитии до нюанса ff. Заканчивается произведение в динамике, доступной для хора, исполняющего его, поскольку композитором не выписана отдельно последняя динамика она может быть любой – это будет зависеть от взглядов руководителя, но обязательно должна начаться с нюанса p. (пример №3)

Тональность

произведения c-moll

но также можно назвать основной –

тональность G-dur,

поскольку и начинается и заканчивается

произведение в этой тональности. В

третьей строфе – отклонение в Es-dur,

затем в B-dur,

As-dur,

c-moll,

g-moll

Пример №6

В конце третьей строфы отклонение в D-dur. В четвертой строфе отклонения в g-moll, B-dur, d-moll, G-dur.

Пример №7

Фактура произведения гомофонно-гармоническая с элементами подголосочной полифонии.

Вокально-хоровой анализ:

Произведение написано для 4хголосного смешанного хора с дивизии во всех партиях. Т.о.можно назвать хор восьмиголосным.

Диапазон хора:

сб – as2

Диапазоны хоровых партий:

С: es1 – as2 A: bм – es2

T: cм – g1 Б: cб – d1

Т.о . можно сказать что тесситурные условия, в основном удобные, но в некоторых моментах высокие, неудобные. Композитором в этом случае предусмотрена громкая динамика (для облегчения задачи взятия звука).

Проблемы интонирования могут возникнуть во время отклонений в другие тональности. Исполнителям в этот момент важно слышать себя, остальные голоса. По степени сложности все партии находятся в равных условиях.

К таким сложностям можно отнести в первую очередь повторение одного и того же звука, иногда на протяжении нескольких тактов.

С целью обеспечить непрерывное движение мелодии, музыкальной мысли, чтобы согласные не размыкали звук, следует соблюдать следующие правила:

- согласные, стоящие в конце слова или слога присоединяются к последующему слову или слогу, тем самым обеспечивая максимальные условия для распевания гласных

- звук «й» относится к согласным и подчиняется всем правилам произношения в хоре.

- Согласные в конце слова произносятся быстро, легко, четко и одновременно, в соответствии с дирижерским жестом.

Также важно помнить о подаче текста, поскольку в песне главное – это текст. Слово должно произноситься, в первую очередь, и отталкиваясь от этого уже пропеваться.