Лекция 18 хроматографический анализ в исследовании нефтяных объектов

ГЖХ узких фракций и отдельных групп УВ

Нефть как таковая редко подвергается хроматографии ГЖХ, т. к., во-первых, содержит нелетучие компоненты, такие как смолы и асфальтены, и, во-вторых, содержит УВ широкого интервала температур кипения. Поэтому предварительно из нефтей выделяют более узкие фракции или группы УВ (прямогонный бензин, ароматические УВ, н-алканы) или гетероатомные соединения ГАС (карбоновые кислоты, азотсодержащие соединения и т.п.). ГАС редко анализируют ГЖХ, т.к. как таковые (без их химической модификации) они высокополярны, у них очень малый ассортимент эталонных соединений. Возможен ГЖХ анализ только для ГАС, выкипающих до +200oС. Для нефтяных карбоновых кислот, азотистых соединений (пиридинов, хинолинов) можно использовать неподвижную фазу полиэтиленгликоль ПЭГ, либо для высокомолекулярных кислот проводить их этерификацию или гидрогенолиз перед ГЖХ. Сернистые соединения (сульфиды, дисульфиды) могут быть анализированы на неподвижной фазе «Апиезон» при наличии модельных соединений, либо их подвергают предварительному гидрогенолизу. В последнее время для хроматографии используют преимущественно капиллярные колонки, и реже – насадочные.

Наиболее распространенным методом является анализ прямогонных бензиновых фракций, насыщенных и ароматических УВ т.к. это наиболее изученная и несложная по химическому составу часть нефти, имеется достаточное количество эталонных соединений (индивидуальных, модельных УВ).

В зависимости от Тo выкипания фракции используют либо изотермический режим, если ∆ T=<100oC, либо режим линейного программирования, если ∆ T = Тк – Тн ≥ 100oC. ∆ T=Ткон – Тн скорость нагрева устанавливают 1 град/мин.

Анализ прямогонных бензиновых фракций проводят двумя независимыми методами, различающимися способами идентификации. К первой группе относятся методы, базирующиеся на определении индексов удерживания Ковача, ко второй – методы, основу которых составляет порядок выхода УВ на «стандартной», обычно неполярной фазе («Сквалане») при строго заданных рабочих температурах. Возможна полная идентификация компонентов бензиновых фракций нефти, выкипающих до +175–180 oС.

ГЖХ в анализе алканов

Все УВ нефтей условно делятся по геохимической классификации: 1) преобразованные, утратившие черты строения, свойственные исходным биоорганическим молекулам, 2) реликтовые УВ, или хемофоссилии. К последним относятся н- и изопреноидные алканы, циклические УВ – стераны, тритерпаны и др.

Алканы в нефтях анализируют как качественным, так и количественным методом. Для анализа предварительно нефти делят на 2–3 фракции с различными Тo кипения. Затем в каждой фракции проводят разделение (ЖАХ на силикагеле) на парафино-нафтеновые углеводороды ПНУ и ароматические УВ. Последние, особенно в высококипящих фракциях, рекомендуется разделять по числу циклов в молекуле на окиси алюминия на моно-, би и полиароматические УВ. Для анализа фракции, выкипающей от н.к. до +200oС, используют капиллярную колонку с «Сквалан», режим линейного программирования температуры (50-150oС). Для анализа фракции н.к. 200 – 430oС используют капиллярную колонку с апиезоном (более термостоек), режим линейного программирования температуры (100 –310oС).

Состав и распределение алканов в нефти и ее дистиллятах – важнейшая классификационная и генетическая характеристика нефти. По содержанию и относительному распределению изопреноидных алканов нефти категорий А и Б различны. В нефтях типа А1 среди алканов преобладают пристан С19Н40 (2,6,10,14 – тетраметилпентадекан) или фитан С20Н42 (2,6,10,14 – тетраметилгексадекан).

2 6 10 14 пристан С19Н40

фитан

С20Н42

фитан

С20Н42

Изучение индивидуального состава алканов (в широком интервале температур кипения) позволяет уточнить «биографию» нефти, тип исходного ОВ, степень катагенетической превращенности нефтей при сравнительном изучении их по разрезам и по площади, влияние условий биодеградации и заводнения и др. факторов. Соотношение пристана к фитану Pr/Ph свидетельствует об условиях обстановки осадконакопления органического вещества нефтематеринских пород. По содержанию и относительному распределению фитана и пристана в нефтях судят об условиях превращения ОВ вмещающих пород. Установлено, что Pr/Ph=0,5 –1,5 свидетельствует о восстановительной обстановке преобразования исходного ОВ, что наиболее характерно для морских фаций (водоросли, планктон), а Pr/Ph =1,5–3,0 – об окислительной обстановке преобразования ОВ вмещающих пород, что характерно для континентального климата и соответствуюшей флоры. При этом в таких нефтях среди н-алканов преобладают УВ С10 – С20. Среди н-алканов в таких нефтях присутствуют УВ > C20.

Нормальные и изопреноидные алканы встречаются в живых и растительных организмах, нефти, ОВ осадков. Они могут таким образом служить биологическими метками. В нефтях также определяют изопреноидные алканы С9 – С25 – УВ, состоящие из насыщенных изопреновых звеньев регулярной и нерегулярной структуры:

Регулярная структура:

2 6 10 14 18

Нерегулярная структура:

2

6 10

2

6 10

15 19 23

2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан (сквалан)

Сопоставление УВ производится на основе хроматограмм по молекулярно-массовому распределению нормальных и изоалканов, а также по соотношениям отдельных УВ.

Преобладание н-алканов низкой молекулярной массы (С < 24), относительно низкие концентрации н-алканов, наличие стеранов, преобладание в высокомолекулярной области н-алканов с четным числом атомов углерода – указывает на то, что источником нефти служило преимущественно морское планктоногенное вещество.

Характерной чертой нефтей, произошедших из ОВ наземного происхождения, так называемого континентального генезиса, является преобладание н-алканов высокой молекулярной массы (С > 24), низкие концентрации изопреноидов, преобладание н-алканов с нечетным числом атомов углерода в высокомолекулярной области, отсутствие стеранов.

Рис. Характерные хроматограммы нефтей различного генезиса:

а — морского; б — смешанного; в — континентального генезиса (наземного источника).

Бимодальное распределение свидетельствует о смешанном типе исходного ОВ.

Генетическое значение отношения Pr/Ph следующее: в нефтях, образованных из OВ морского генезиса, в восстановительной обстановке, преобладает фитан, в то время как в нефтях из OВ континентальных отложений и в окислительной фациальной обстановке — пристан.

Процесс биодеградации отражается в отсутствии н-алканов (а на более поздних стадиях и изопреноидов), преобладании нафтенов.

Характеристика алканов важна также для выбора правильных рекомендаций в технологии нефтепереработки.

Центральное место в работах по геохимии нефти и ОВ пород занимает исследование полициклических насыщенных УВ состава С27 – С30 – стеранов (холестана, метилхолестана) и тритерпанов (гопанов). По своему строению они близки к углеродному скелету распространенных в природе стероидов и тритерпеноидов:

Н Н

ХОЛЕСТАН ГОПАН

(стеран) (тритерпан)

Анализ стеранов и тритерпанов обычно проводят в нафтеновых концентратах, выкипающих выше 400oС. Предварительно из парафино-нафтеновой фракции н-алканы удаляют карбамидом, а ароматические УВ – на силикагеле АСК жидкостно-адсорбционной хроматографией. ГЖХ условия: капиллярная колонка, (30 Т.Т.), неподвижная фаза – апиезон L, Т испарителя 350–380oС. Относительное распределение стеранов и тритерпанов рассчитывают методом внутренней нормализации. Абсолютное количество этих УВ соединений рассчитывают с применением в качестве внутреннего стандарта какого-либо высокомолекулярного алкана С32Н66 , С33Н68. Геохимическое значение стеранов и гопанов заключается прежде всего в определении степени катагенного созревания органических молекул до нефтяного уровня. Другое геохимическое значение нефтяных гопанов – генетические корреляции, осуществляемые в системе нефть–нефть и нефть–предположительные материнские породы – источники.

Состав ароматических УВ в нефтях и нефтяных фракциях изучают с применением ГЖХ и насадочных и капиллярных колонок. В фракциях, выкипающих до 200oС идентифицируют гомологи бензола. В качестве неподвижной фазы используют полуполярные и полярные фазы: ПЭГ, динонилфталат, трикрезилфосфат и т.п. Бициклические ароматические соединения (нафталины) чаще всего анализируют на ПЭГ, Апиезоне L.

Практическую ценность представляют рекомендации, полученные с помощью результатов ГЖХ углеводородов для нефтепоисковой геологии и для службы контроля загрязнений окружающей среды. В геохимии дают понятие о типе ОВ современных и древних осадков, об условиях образования ОВ – позволяют отследить пути образования, миграции и аккумуляции нефти.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ

Для облегчения анализа нефтей и нефтепродуктов используют разнообразные методы их предварительного разделения. Компоненты нефти - не индивидуальные соединения, а группы или классы соединений. В целом химический состав нефти можно представить:

Углеводороды:

н-, изо- и циклоалканы (насыщенные УВ);

ароматические.

Неуглеводородные компоненты:

ГАС (N-, S- и О-содержащие);

высокомолекулярные компоненты (смолы и асфальтены).

Все методы выделения делят на:

химические – основаны на различии реакционной способности разделяемых компонентов

физические (физико-химические) – основаны на различии концентраций компонентов в сосуществующих равновесных фазах.

Основными критериями методов разделения являются: а) избирательность, селективность; б) полнота выделения. В настоящее время нет универсального метода, который выполнял бы все эти требования.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Возгонка, перегонка и ректификация

Диффузионные методы

Экстракция

Кристаллизация

Комплексо -, аддукто- и клатратообразование

Хроматография

Возгонка, перегонка и ректификация

Возгонка – процесс, при котором основными фазовыми переходами является переход газа в твердую фазу. Например, возгонка нафталина, бензойной кислоты, фенола.

Наиболее распространенными методами разделения нефти на фракции являются перегонка и ректификация. Они осуществляются: а) при атмосферном давлении; б) под вакуумом; в) с водяным паром; г) азеотропная.

А) Перегонка при атмосферном давлении

Одной из основных характеристик нефти является фракционный состав, который дает представление о количественном содержании бензиновых, керосиновых и масляных фракций. Фракционный состав нефти (прямогонные фракции) определяют с помощью перегонки при атмосферном давлении. Простая перегонка – это последовательные акты испарения и конденсации перегоняемых веществ. Установлено, что имеется прямая пропорциональная зависимость между ММ и Тoкип компонентов. Процесс перегонки происходит в соответствии с Тo кип входящих в состав компонентов.

Н.к. – 140оС – бензиновая фракция

140 – 180 оС – лигроиновая фракция

180 – 220оС (240оС) – керосиновая фракция

240 – 300o С – дизельное топливо (зимних сортов);

300 – 360o С – дизельное топливо (летних сортов);

выше 360oС – мазут (котельное топливо, дальнейшая вакуумная разгонка)

Бензиновую фракцию можно разделить на более узкие фракции:

60 – 95o С – бензольная фракция;

95 – 120o С – толуольная фракция;

3.120 – 140o С – ксилольная фракция;

В этих фракциях определяют содержание аренов методом анилиновых точек, для определения группового состава бензинов арены предварительно удаляют либо сульфированием серной кислотой, либо хроматографией на силикагеле.

Ректификация – отличается от простой перегонки тем, что происходит многократный обмен компонентами между жидкостью и паром на поверхности ректификационных тарелок или насадок, за счет чего происходит более четкое разделение. Процесс массо- и теплообмена протекает на тарелке или на насадке. Количество актов испарение – конденсация определяется числом теоретических тарелок (Т.т.). Так, промышленные ректификационные колонны содержат условно 3 – 4 тысячи Т.т. Это позволяет разделять компоненты с ∆ ТoС= 0,5–0,05oС. Пары состоят из 2-х частей: 1– легкокипящих; 2 – труднокипящих.

Труднокипящие компоненты не удерживаются на поверхности тарелки или насадки и устремляются вниз, при этом они конденсируются, отдают тепло, пары нагреваются и легкокипящие улетучиваются вверх колонны. Таким образом, вверху происходит обогащение легкокипящими и обеднение труднокипящими компонентами, а внизу – наоборот. Этим методом достигается выделение из нефтей даже индивидуальных УВ, таких как пентан, гексан и т.п. В лабораторных условиях ректификацию проводят на аппаратах типа АРН-20 (малое число Т.т., на индивидуальные УВ не делят).

Б) Перегонка при пониженном давлении (в вакууме)

Тoкип при которой давление пара равно внешнему давлению. Таким образом, чем меньше внешнее давление, тем меньше ТoС кипения., что исключает процессы деструкции. При перегонке под вакуумом необходимы вакуумные насосы. Ректификация может происходить как при атмосферном давлении, так и под вакуумом. При перегонке под вакуумом для расчета Тoкип фракций пользуются номограммой (справочник).

В) Перегонка с водяным паром

Условия: Pобщ= Pатм= P’паров в-ва +P’вода

P’ – парциальное давление

Пар, получаемый при кипении воды, пропускают через смесь веществ при постоянном повышении парциального давления паров воды, при этом парциальное давление вещества уменьшается, а температура кипения – снижается. Пример: использование пара при перегонке масляной фракции в нефтехимии. Недостаток – масляная фракция с водой образует эмульсию, что ограничивает применение. В исследовательской практике перегонка с паром практически не используется.

Г) Азеотропная перегонка

Из-за близких температур кипения компонентов в нефтях и образования собственных азеотропов (бензол образует азеотропы с циклогексаном, алканами С7 изостроения) разделение по химическому строению, выделение аренов ректификацией малоэффективно. Если к смеси нераздельно кипящих веществ добавить вещество, которое с одним из компонентов образует азеотроп с глубоким минимумом Т кипения (90 % случаев) или с максимумом кипения (10% случаев), то второе вещество легко выделяется из смеси.

А

+ Б + С А+С

+Б

А

+ Б + С А+С

+Б

Тoкип (А) ~= Тoкип (Б) азеотроп

Такие смеси можно легко разогнать, при этом первым закипает азеотроп, а Б остается в колбе. Как правило, для азеотропной перегонки используют низкокипящие растворители, такие как метанол, этанол, изопропиловый спирт, ацетон, ацетонитрил, которые применяют для выделения аренов (бензола, толуола, ксилола) из смесей насыщенных УВ.

Требования:

Тoкип азеотропа должна быть близка к Тoкип смеси, ∆ Тo ~=30 – 40 oС;

Растворимость в воде;

Химическая инертность;

Избирательность;

Невысокая стоимость и доступность.

Недостатком является высокая энергозатратность на разделение азеотропов, низкий выход целевых компонентов, невысокая избирательность. В исследовательской практике редко используется.

Примеры:

А )

С6Н6

+ С6

Н12

+ СН3СN

(С6Н6

+ СН3СN)

+ (С6 Н12+

СН3СN)

(Тoкип

смеси=+80oС)

ацетонитрил Ткип. азеотр.=+60

oС

∆Т

=12oС

)

С6Н6

+ С6

Н12

+ СН3СN

(С6Н6

+ СН3СN)

+ (С6 Н12+

СН3СN)

(Тoкип

смеси=+80oС)

ацетонитрил Ткип. азеотр.=+60

oС

∆Т

=12oС

(Тoкип ацн.=+74 oС)

Б )

С6Н5

СН3 +

насыщ. УВ+ СН3СN

(насыщ. УВ+ СН3СN)

)

С6Н5

СН3 +

насыщ. УВ+ СН3СN

(насыщ. УВ+ СН3СN)

(Ткип смеси=+130oС) ацетонитрил Тoкип < Тo кип.смеси

Толуол остается в колбе

Диффузионные методы

К диффузионным методам разделения относятся термодиффузия и диффузия через мембраны. Диффузия – это самопроизвольный процесс переноса вещества, приводящий к установлению равновесного распределения концентраций в результате беспорядочного теплового движения молекул.

Процесс диффузии описывается законом Фика: масса переместившегося вещества dm= -D*dc/dx*S*dt

Где: D – коэффициент диффузии;

dc/dx – градиент концентрации;

S – поверхность (площадь), через которую происходит диффузия;

dt – время, в течение которого происходит диффузия.

Перемещение происходит из области высоких в область низких концентраций.

Разделение газов и жидких смесей УВ осуществляется диффузией через непористые полимерные мембраны и основано на различии в форме молекул разделяемых компонентов и их растворимости в материале мембран. В настоящее время за рубежом реализованы мембранные процессы концентрирования водорода из водородсодержащих газов установок гидроочистки, гидрокрекинга и риформинга. Использование селективных мембран, пропускающих преимущественно молекулы низкомолекулярных соединений, позволяет проводить ультрафильтрование (разделять) высокомолекулярные и низкомолекулярные соединения

Термодиффузия относится к числу наиболее эффективных методов разделения УВ, позволяющих получать концентраты определенных УВ групп, в том числе трудноразделяемых изоалканов и цикланов. Метод особенно актуален при исследовании нефтей нафтенового типа. Основной движущей силой термодиффузионного разделения является перепад (градиент) температуры ∆T , создаваемый в замкнутом объеме. Практически это осуществляется в узком зазоре (0,25 – 0,50 мм) между двумя коаксиально расположенными цилиндрами разного диаметра, один из которых подогревают, а второй охлаждают. Чаще всего во внутреннюю часть подают воду с Т=20oС, а наружную часть нагревают до Т=120oС, ∆ T=100oС

2

2

___________

1

H =150 см

______ d=50 см

Т=+20oС (внутри второй трубы) Т=+120oС (снаружи в зазоре)

В зазор между цилиндрами подается смесь. При этом за счет градиента Т oС молекулы одних веществ перемещаются к холодному цилиндру, и в результате конвекции опускаются вниз, а молекулы другого компонента направляются к горячему цилиндру и поднимаются вверх. К холодной стенке движется УВ с наибольшим числом углеродных атомов и с наибольшей Т oС кипения. Определяющими факторами являются молекулярная масса, молекулярный объем (плотность упаковки), поверхность молекул, температура кипения. Так, молекулярный объем алканов меньше, чем у изо- и ароматических УВ. В нефтехимии термодиффузию используют для разделения таких смесей, которые нельзя разделить другими методами.

Как правило, термодиффузионному разделению подвергают сравнительно узкокипящие (25 – 50oС) фракции, предварительно разделенные на алкан-циклоалкановую и ареновую части. При термической диффузии насыщенных УВ в вверху концентрируются алканы, в средних фракциях – моно- и бициклоалканы и в последних термодиффузионных фракциях (в нижней части колонки). Таким образом, метод термодиффузии позволяет успешно решать следующие сложные задачи:

в гомологическом ряду выделять компоненты с наибольшим числом атомов С в молекуле;

из смеси веществ с одинаковой Тo кипения выделять компонент с наименьшим молекулярным объемом;

из смеси веществ с одинаковыми молекулярным объемом и поверхностью – компонент с наиболее высокой температурой кипения.

Реально разделяются смеси – изоалканы и циклоалканы, циклоалканы по числу циклов.

Основные требования – подготовка сырья. К недостаткам следует отнести высокую трудоемкость и малую производительность процесса. В исследовательской практике используется не очень часто.

Лекция 19

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В НЕФТЕХИМИИ

Экстракция – процесс разделения смеси жидких или твердых (реже) веществ с помощью избирательного действия растворителя. Физическая сущность заключается в переходе экстрагируемого вещества из жидкой или твердой фазы в фазу жидкого экстрагента при их взаимном соприкосновении. Процесс переноса растворенного вещества из одной жидкой фазы в другую, с ней не смешивающуюся или ограниченно смешивающуюся жидкую фазу, называют жидкостно-жидкостным распределением.

Экстрагент – избирательно действующий растворитель, извлекающий из смеси целевое вещество.

Экстракт – раствор экстрагируемого вещества в экстрагенте.

Рафинат – остаток после экстракции

Процесс экстракции характеризуется законом распределения Нернста-Ши- лова, в соответствие с которым отношение концентраций растворенного вещества в обеих фазах при постоянной температуре постоянно и не зависит от общей концентрации растворенного вещества, при этом коэффициент разделения (распределения) Кр равен:

[A] экстр

Кр = ------------

[A] рафинат

Где: [A] экстр – концентрация вещества в экстракте;

[A] рафинат – концентрация вещества в рафинате

Основные требования к экстрагентам:

Отсутствие процессов диссоциации, ассоциации, полимеризации и других превращений растворенного вещества;

Высокая избирательность (селективность) экстрагента;

Нетоксичность, малая летучесть экстрагента;

Доступность и относительная дешевизна экстрагента;

Высокая полнота выделения. Фактор (степень) извлечения R выражается формулой:

n (A) экстр

R = ------------

n (A) исх

где: n (A) экстр - количество вещества в экстрагенте;

n (A) исх - количество вещества в исходном растворе

Скорость экстракции. Определяется главным образом скоростью образования экстрагирующегося соединения и скоростью его распределения между фазами. Скорость экстракции зависит от интенсивности перемешивания, существенное влияние на нее оказывает природа органического растворителя. Отмечено, в частности, что во многих случаях быстрее экстрагируют те растворители, в которых растворимость реагента меньше.

Экстракцию применяют как для препаративного разделения, так и для анализа нефтяных фракций.

Экстракционные методы: кислотная, щелочная, селективная органическим растворителем неионогенной природы

Кислотная экстракция. Имеет назначение:

А )Для удаления

и приблизительной оценки содержания

ароматических и непредельных УВ. В

качестве экстрагента используется

концентрированная серная

кислота:

)Для удаления

и приблизительной оценки содержания

ароматических и непредельных УВ. В

качестве экстрагента используется

концентрированная серная

кислота:

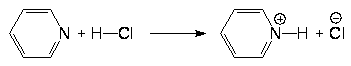

![]() +H2SO4

+H2SO4

![]() SO3H

SO3H

у сульфированного ароматического УВ

полярность значительно возрастает

Ароматические УВ удаляют H2SO4 в методе анилиновых точек. Непредельные УВ определяют в крекинг-бензинах (в сумме с Ар.УВ).

Б) Извлечение ГАС основного характера:

- азотистые основания (АО) из фракций Т н.к.= +60oС, используют разбавленные водные растворы HCl и Н2SO4

Хинолин

Хинолин

пиридин

и хинолин являются основаниями, и в

присутствии сильных кислот

протонизируются: аммониевая соль

аммониевая соль

образуется аммониевая соль - сильнополярное вещество, которое растворяется в воде, растворе соляной кислоты.

При извлечении из средних и высококипящих фракций выделяется не более 20% АО.

УВ часть высокомолекулярных АО больше, чем низкомолекулярных, поэтому она тяготеет к нефти, а полярная часть тяготеет к водному раствору кислот, т.к. полярная часть меньше УВ, то перетягивает последняя, экстракция осложняется. Это свойство называется гидрофобность. Поэтому для выделения АО из фр.200-300oС используют спиртовые растворы кислот (соляная +серная). Наибольшее применение нашли смеси в воде уксусной и серной кислот.

- выделение сернистых соединений при взаимодействии с HCl и Н2SO4:

+ -

R -S-R'

+ HCl

[

R-SH-R']

Cl

хлорсульфониевая

соль, хорошо рас-

-S-R'

+ HCl

[

R-SH-R']

Cl

хлорсульфониевая

соль, хорошо рас-

сульфид творимая в кислоте

Используют для извлечения нефтяных сульфидов из легких и средних фракций, из более высококипящих – происходит неполная экстракция.

2-х ступенчатая кислотная экстракция предложена в нефтепереработке для выделения серусодержащих соединений, в частности, сульфидов, из среднедистиллятных фракций:

I стадия – используют 86% H2SO4 для выделения алкилсульфидов, циклоалкилсульфидов;

II стадия - используют 91% H2SO4 для выделения ароматических и алкилароматических сульфидов.

При этом извлекаются параллельно арматические УВ и получают сернисто-ароматический концентрат. В тяжелых фракциях метод не применим, там преобладают аренотиофены, которые не экстрагируются серной кислотой и при экстракции теряются безвозвратно.

Щелочная экстракция. Посредством ее извлекают соединения кислого характера: кислоты, фенолы, меркаптаны.

1) Фракция Т н.к. – 200oС экстракция 1% раствором NaOH в воде – протекает полностью.

2) Фракция Т н.к.=200 –300oС 1% раствор NaOH в воде извлекает только небольшую часть, для полной экстракции готовят раствор NaOH в спирте, повышают Т до +80–100oС.

RCOOH

+ NaOH

RCOONa

+H2O

RCOOH

+ NaOH

RCOONa

+H2O

соль кислоты RCOONa лучше растворяется в воде и спирте, чем сама кислота. При увеличении алкильного обрамления УВ часть тяготеет к нефти, повышается гидрофобность, поэтому воду заменяют спиртом или повышают Т для увеличения растворимости вещества. При переходе к более тяжелым фракциям гидрофобность молекул возрастает, снижается кислотность кислот: за счет объемных алкильных заместителей, являющихся донорами e , происходит сдвиг электронов к атому кислорода, возникает избыточный отрицательный заряд на О, который сильнее удерживает Н, кислотность за счет этого уменьшается:

CH3COOH

CH3COO

-

+ H +

CH3COOH

CH3COO

-

+ H +

CH3

–

(CH3)n

COOH

CH3

–

(CH3)n

COO-

+

H +

CH3

–

(CH3)n

COOH

CH3

–

(CH3)n

COO-

+

H +

Подобными кислотными свойствами обладают фенолы, тиоспирты (меркаптаны), тиофенолы:

C6H5OH

+ NaOH

C6H5ONa

+ H2O

фенолят натрия

C6H5OH

+ NaOH

C6H5ONa

+ H2O

фенолят натрия

H2S

+ 2NaOH Na 2S

+ 2H2O

сульфид

натрия

H2S

+ 2NaOH Na 2S

+ 2H2O

сульфид

натрия

R-S-H

+ NaOH R-S-Na + H2O

меркаптид

натрия

R-S-H

+ NaOH R-S-Na + H2O

меркаптид

натрия

В легких фракциях (до +200oС) можно извлечь на 100% меркаптаны водным р-ром щелочи. В фракциях 200-300oС используют спиртовые растворы щелочи. Удаление меркаптанов щелочной экстракцией связано с большими трудностями, кислые свойства меркаптанов уменьшаются с увеличением длины R и вследствие этого высшие меркаптаны с большим трудом удаляются щелочью. В тяжелых фракциях нефти меркаптаны не содержатся.

Таким образом, кислотная и щелочная экстракция пригодна для легких фракций нефти, при этом используют водные растворы, при переходе к средним фракциям необходима модификация экстрагента (применение спиртов вместо воды).

Экстракция органическими растворителями неионогенного характера

А) Особенно широко очистка применяется при производстве масел, которые помимо УВ содержат в качестве загрязнений ГАС и ПЦАром УВ, в результате их эксплуатации образуется кокс, нагар и лакообразование на деталях машин.

Для селективной очистки нефтяных масел в качестве экстрагентов применяют фенол, фурфурол, смесь фенола с крезолами.

Б) Метод используется для удаления ГАС из нефтяных фракций, их подготовки перед катализом, т.к. ГАС (азотистые соединения) являются каталитическими ядами. В) Для удаления асфальтенов из нефтяных остатков (гудронов, полугудронов) при производстве остаточных масел используют жидкий пропан. В последнее время заменен на экстракцию легким бензином – ДОБЕН-процесс.

Г) При каталитическом риформинге получают смесь Аром+насыщен.УВ. Для удаления и выделения ароматических УВ в качестве экстрагентов используют ди- и триэтиленгликоли, N-метилпиррролидон, диметилсульфоксид и диметилформамид. Наиболее эффективным экстрагентом является сульфолан.

Д) Экстракция порфиринов в исследовательской практике осуществляется ацетоном, диметилформамидом, ацетонитрилом, но при этом извлекаются полярные соединения кислого и основного характера. Необходимо дополнительное разделение ЖАХ.

Широко применяется экстракция и для абсолютного и относительного концентрирования микропримесей. Абсолютное концентрирование достигается за счет меньшего объема экстрагента по сравнению с исходным объемом раствора. При относительном концентрировании проводят селективную экстракцию примесей, оставляя в растворе (рафинате) основной компонент.