Rovdo_Sravnitelnaya_politologia

.pdf

331

ния вышеназванных институтов, которые воспринимались им не иначе как опасные конкуренты, с которыми необходимо вести неустанную борьбу. Это отбросило Россию к чистому авторитаризму.

Относительный экономический рост за последние восемь лет и повышение благосостояния российских граждан окружение президента совершенно необоснованно приписывает “наведению порядка” в стране Путиным. В последнее время стало хорошим тоном в российском истэблишменте и официальных СМИ противопоставлять“провальные 90-е гг.”и“эпоху благосостояния”, в которую Россия вступила в 2000-е гг. после избрания президентом Путина, забывая добавить, что главные причины экономического успеха связаны не с авторитарным поворотом в политике, а с ростом цен на энергоресурсы на мировом рынке. Тем не менее эта пропаганда принесла эффект: Владимир Владимирович Путин с рейтингом доверия порядка 70% стал самым популярным политиком в новейшей российской истории. Как отмечает The Time, россияне с готовностью поменяли свою свободу на стабильность и относительное благополучие, которых их страна не знала в течение многих десятилетий.

За последние восемь лет произошел коренной поворот и во внешней политике России. Путин неоднократно высказывал сожаление по поводу распада

СССР. Он считает, что ответственность за эту “геополитическую трагедию” целиком ложится на США и их союзников, которые и в настоящее время не отказались от вмешательства во внутренние дела РФ. Поэтому, если при Ельцине время от времени возникали некоторые проблемы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, то при Путине антиамериканизм стал едва ли не основным вектором внешнеполитического курса этого государства. При этом наибольшее неудовольствие в Кремле вызывает помощь, которую США и демократические страны Запада оказывают народам целого ряда постсоветских стран в их борьбе с авторитарными диктатурами. Российское руководство склонно квалифицировать подобные действия как прямое посягательство на сферу жизненных интересов Российской Федерации.

Преувеличение внешней угрозы было использовано главой государства для консолидации полномочий в его руках, создания всех необходимых условий для успешной реализации “операции преемник” в 2007–2008 гг. В отличие от Ельцина, Путин и не собирался отказываться от всей полноты власти, которую он с таким трудом себе обеспечил.

Во-первых, этот вывод подтверждается некоторыми особенностями его преемника. Д.А. Медведев, несмотря на получение им 70% голосов на последних президентских выборах, не является самостоятельной фигурой. Всеми своими успехами, с момента работы в санкт-петербургской мэрии и до получения нынешней должности, он обязан патрону – В.В. Путину. Медведева вполне устраивает status-quo, и пока что у него не возникали амбиции, направленные на превращение символических регалий высшей российской власти, полученных во время инаугурации, во что-то более реальное. Если же такие амбиции появятся в будущем под воздействием окружения, их будет трудно реализовать, потому что собственный властный ресурс этого политика весьма ограничен. Он не связан ни с бюрократией, ни с “силовиками”, а экономические группы интересов (хорошо известны контакты Медведева с “Газпромом”) утратили значительную часть своего политического веса еще во времена президентства Путина.

332

Во-вторых, “ВВП” обеспечил себе контроль над осуществлением кадровой политики и при президенте Медведеве. Именно на это направлено решение Путина возглавить партию Единая Россия. Он стал председателем данной организации на ее IX съезде в апреле 2008 г. Политика“партизации”в России, которая осуществляется в течение нескольких лет, предусматривает, что основные руководящие посты и в центре, и в регионах замещаются представителями этой доминантной политической структуры. В России же еще со времен Сталина хорошо известно, что тот, кто отвечает за побор и расстановку кадров, тот обладает и властью.

В-третьих, действующая Конституция не мешает В. Путину перейти от осуществления президентского лидерства к премьерскому лидерству при слабом президенте. В крайнем случае он всегда может использовать конституционное большинство в думе у партии Единая Россия для внесения изменений в текст Основного Закона по своему усмотрению. Путин может также вернуться к осуществлению президентского лидерства, выставив свою кандидатуру на выборах главы государства 2012 г., если посчитает, что пост премьер-министра все же не позволяет ему максимально использовать административный ресурс.

Таким образом, эпоха Путина не завершилась после избрания Медведева президентом Российской Федерации. Она продолжается, хотя и приобретает некоторые новые черты, не свойственные прежним этапам новейшей российской истории. Данная эпоха неразрывно связана с авторитарной эволюцией России, которая, к сожалению, имеет все шансы к самосохранению [29].

Высшим законодательным органом власти России является двухпалатное Федеральное собрание. Его отличие от Верховного совета

РФ заключается в том, что нынешний парламент опирается на партийные фракции и имеет бикамеральную структуру. Государствен-

ная дума – это нижняя палата парламента. В ее состав входит 450 депутатов. Она избирается гражданами сроком на четыре года. До 2007 г. действовал избирательный закон, в соответствии с которым половина состава думы избиралась по пропорциональной системе с 5% барьером, а вторая половина – по мажоритарной системе простого большинства в одномандатных округах. Однако российские власти решили отказаться от этой электоральной формулы. В настоящее время для выборов депутатов нижней палаты применяется только пропорциональная система с очень высоким 7% барьером. Это выгодно только партии власти, которая обеспечила себе получение

абсолютного большинства мест в думе. Верхняя палата в российском парламенте называется Советом Федерации. В ней представлены по

два депутата от субъектов российской федерации.

Законопроекты из нижней палаты поступают в верхнюю, и если они не встречают там поддержки, то вновь возвращаются в думу. В таком случае создается согласительная комиссия, которая должна найти компромиссный вариант. Однако дума может принять закон даже в случае несогласия с ним Совета Федерации. Для этого необходимо получить 2/3 голосов депутатов. Когда законопроект проходит

333

обе палаты парламента, он поступает на подпись к президенту, который может наложить на него вето; для его преодоления требуется 2/3 голосов депутатов Государственной думы и Совета Федерации.

Совет Федерации представляет собой один из институтов российского федерализма. Каждый субъект федерации обладает двумя

местами в этой палате. Совет федерации избирался гражданами в 1993 г. Потом, после перехода к прямым выборам губернаторов, палата стала местом их регулярных собраний, а также встреч руководителей законодательных собраний регионов. Тем самым она переставала быть структурой, работающей на профессиональной основе. В настоящее время действует принцип, в соответствии с которым один депутат Совета делегируется туда губернатором или президентом республики в составе РФ, а второй – законодательным собранием субъекта федерации.

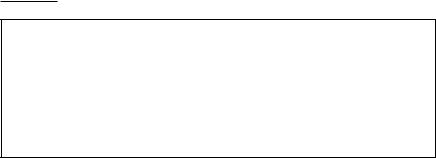

На рис. 15.1. изображены основные институты исполнительной и законодательной власти Российской Федерации в центре и на местах.

Федеральное собрание |

Правительство |

Глава государства |

|

|

|

|

|

Председатель |

Председатель |

Председатель |

Президент |

Совета |

думы |

правительства |

|

Федерации |

|

Вице-премьеры |

|

|

|

|

|

Совет |

Дума |

Министры |

Глава администраций |

Федерации |

|

и главы комитетов |

|

|

|

|

|

По 2 от каждого |

450 |

Министерства и |

Комиссии |

субъекта |

(225-проп. |

ведомства |

и комитеты |

федерации |

225-маж.)* |

|

администрации |

|

|

|

|

|

|

|

Совет безопасности |

|

|

|

|

Законодательное собрание |

Главы администраций |

Представители |

|

регионов |

в регионах |

президента |

|

|

|

Губернаторы/ |

в регионах |

|

|

президенты республик |

|

Рис. 15.1. Центральные представительные и исполнительные органы Российской Федерации (в соответствии с Конституцией 1994 г.).

* В соответствии с законом о выборах 2007 г. все депутаты думы избираются по пропорциональной системе с 7% барьером [30].

К функциям верхней палаты относятся: утверждение назначаемых президентом руководителей Верховного суда, Конституционного

334

суда и Генеральной прокуратуры; утверждение декретов президента о введении чрезвычайного или военного положения; утверждение законопроектов о налогах и бюджете; ратификация договоров; объявление войны и др.

Вотличие от Совета Федерации, Государственная дума строит свою работу на основе партийных фракций. Лидеры фракций входят

вСовет думы, который определяет повестку дня, очередность рассмотрения законопроектов. В последнее время представители Единой России заняли все руководящие посты в Государственной думе, отказавшись предоставить оппозиции руководство хотя бы одним комитетом, и тем самым монополизировали законотворческую деятельность. Кроме партийных фракций, в Государственной думе действует и определенное количество постоянных комитетов, наиболее влиятельным из которых является бюджетный.

Вновейшей истории России возникали разные комбинации взаимоотношений между парламентом и главой государства. При Ельцине преобладала конфронтационная модель: правительство в союзе с президентом представляло собой сосредоточение сил власти, дума же была центром оппозиции. При Путине, после парламентских выборов 1999 г., возникла система балансов, когда партия власти опиралась то на правых, то на левых союзников. Выборы 2003 г. привели к абсолютному господству Единой России в парламенте и мар-

гинализации оппозиции.

Российский федерализм. Российская Федерация, по данным на

1 июля 2007 г., включает в свой состав 47 областей, 8 краев, 2 города, обладающих статусом субъектов федераций, 21 республику, 1 автономную область, 6 автономных округов. Таким образом, статусом субъекта федерации наделено 85 образований. Однако в будущем их количество будет сокращаться, так как уже состоялись референдумы по объединению некоторых субъектов в более крупные образо вания.

Республики в составе РФ наделены определенными правами. Они могут принимать собственные конституции, иногда достаточно экзотичные, каким, например, является Степное уложение Калмыкии. У республик есть право избрания собственных президентов и парламентов. В 1990–1992 гг. многие из них приняли декларации о суверенитете. Чечня провозгласила свою полную независимость в 1991 г., что привело к двум кровопролитным войнам, направленным на восстановление российского суверенитета над чеченской территорией. С Татарстаном был подписан договор об особом статусе этой республики в составе РФ. С 1993 г. в областях и краях России были учреждены областные думы и собрания, а также стали избираться губернаторы.

335

С приходом к власти Путина резко усилилась тенденция к централизации государственной власти и управления в России. Ее отражением стало создание новых территориальных образований – федеральных округов, непосредственно подчиненных главе государства. В 2004 г. было принято решение о фактическом назначении из Кремля глав администраций субъектов федерации. У президента РФ появилось также право распускать региональные законодательные собрания в случае повторного несогласия с его решениями о назначении главы субъекта федерации.

Все это не могло не оказать самого пагубного воздействия на российский федерализм. По мнению Г. Лапидус, российский федерализм может быть отнесен к асимметрическому типу, что стало своеобразным заимствованием из советского прошлого. “Но наиболее глубокие проблемы российской федеральной структуры не связаны с ее асимметрическим характером, который свойственен большинству многонациональных федераций. Более важным вопросом является отсутствие в России институциональных механизмов и гарантий, которые способны были бы обеспечить соблюдение на деле разделения властей и компетенции между национальным правительством и субъектами федерации. Как утверждает А. Степан, только конституционная демократия может гарантировать существование относительно независимых конституционных, законодательных и судебных учреждений, нужных для подлинной федерации. Она также предоставляет надежные гарантии того, что полномочия субъектов действительно уважаются. В Российской Федерации отсутствуют оба эти условия” [31].

Таким образом, важнейшими особенностями институтов политической системы путинской России являются возврат к жесткой централизации управления, усиление дисбаланса в отношениях между законодательной и исполнительной властью в пользу последней, существенное ослабление институтов парламентаризма и федерализма.

По мнению известного американского политолога Валери Банс, серьезной проблемой российского государства, возникшего после распада СССР, была его слабость, неспособность обеспечить эффективный контроль над собственными субъектами. Внутренние границы в нем были слишком жесткими, позволяющими существовать огромному числу “микрогосударств”, со своими порядками и группировками элиты, которые зачастую игнорировали пожелания центра. Вместе с тем внешние границы этого государства нередко оспаривались, примером чего стала война Чечни за независимость. Данная ситуация вполне устраивала часть представителей правящего класса, который еще с брежневских времен научился извлекать дивиденды из немощи центральной власти.

Следует согласиться с одним из основных выводов Банс о том, что подобная ситуация создавала большие проблемы с демократизацией политических институтов. “Низкое качество” российской демократии в значительной сте-

336

пени является следствием слабости российского государства. Вместе с тем трудно принять другой вывод американского политолога: о том, что поскольку данная ситуация затянулась надолго, можно говорить о формировании“устойчивой но не качественой демократии” применительно к России.

В пользу гипотезы устойчивости демократических институтов, по мнению автора, свидетельствуют такие факты, как “проведение пяти национальных выборов и большого числа местных, которые в основном были свободными и справедливыми… относительная стабильность правил политической игры с 1993 г. … постоянное сокращение количества партий на выборах в думу (их было 43 в 1995 г. и стало 26 в 1999 г.)… очевидная заинтересованность губернаторов в большем сотрудничестве с центром, а также большая кооперация между думой и президентом в определении политического курса… сдвиг общественного мнения россиян в пользу поддержки центристских позиций и демократических процедур, несмотря на наличие экстремистов в думе, наконец, наиболее важным является то, что, несмотря на все мрачные пророчества, российская демократия продолжает существовать” [32].

На наш взгляд, свидетельств выживания российской демократии, пусть и “некачественной”, после прихода к власти Путина практически не осталось. Начиная с 1998 г., все время снижаются баллы Freedom House, которые получают российские руководители за организацию электорального процесса. В 2005 г. они составили 6.0. и, таким образом, вплотную приблизились к показателям полностью авторитарной Беларуси (7.0) [33].

Тот факт, что Россия не поменяла свою Конституцию 1994 г., еще не означает, что руководство РФ ее не нарушает. В первую очередь, данные нарушения распространяются на область прав человека, свободы СМИ и свободы ассоциаций. По мнению Freedom House, Российская Федерация в настоящее время должна рассматриваться как несвободное государство. Постоянное сокращение количества политических партий в России может свидетельствовать и о трансформации режима к однопартийному авторитаризму. Большая сговорчивость российских губернаторов в отношениях с Кремлем объясняется их персональной зависимостью от проследнего, которая стала абсолютной после введения в 2004 г. фактического назначения их из центра. Кооперация между думой и президентом стала свершившимся фактом только после того, как в 2003 г. Кремль с помощью административного ресурса обеспечил конституционное большинство в парламенте партии власти. На наш взгляд, не наблюдается и трансформации российского общественного сознания в сторону поддержки центристских взглядов. Просто позиция центра, которую выражает Путин и его окружение, резко сместилась вправо, в сторону поддержки откровенно националистических и антизападных идей.

Нынешнее российское руководство, которое искренне стремится к преодолению слабости государства, видит только один путь для

337

достижения этой цели: всемерное укрепление авторитарных и полицейских методов управления страной. Именно так в свое время Андропов пытался навести порядок в том хаосе и анархии, которые ему достались в наследство после смерти Брежнева. Это, правда, не спасло СССР от быстрого распада. Полицейскими методами и ужесточением централизации невозможно сделать Россию неуязвимой (следует согласиться с мнением Л. Шевцовой на этот счет). Объяснение стойкого неприятия российскими элитами простой идеи о том, что подлинная демократия – это более высокий порядок по сравнению с авторитаризмом, следует искать в особенностях политической культуры этого государства.

4. Политическая культура и социализация

Недемократические традиции. Демократизация в России сделала возможным изучение влияния политических процессов в этой стране на поведение граждан, а также сравнительные исследования трансформации политических ценностей в РФ с аналогичными процессами в других странах. Достоянием ученых стала объективная информация об отношении населения к переменам и собственному руководству. Как уже отмечалось выше, общественное мнение в Рос-

сии настроено противоречиво по отношению к демократизации. Во многом это объясняется отсутствием демократических традиций

в политической культуре россиян.

ВСТАВКА 15.6.

Россия и свобода

Выдающийся русский философ Георгий Федотов после достижения Советской Россией максимального территориального могущества и в самую темную пору сталинского деспотизма (1952 г.) задавался вопросом о совместимости русской культуры и свободы, национальной исторической традиции и политической демократии.

“…Прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный – и какой хилый! – режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия – и то, скорее, в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления – каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть не добровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм – или фашистскую демократию из своего национального духа или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание… Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути

338

народа. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает... Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой свободы и культуры совпадают в своем объеме… Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против латинства и против поганства, она искала союзников то в том, то в другом… Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но, прежде всего, оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве… Московский государь, как князь Московский, был вотченником, хозяином земли русской (так называли еще Николая II). Он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров византийских. Царями называли на Руси и тех и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом… С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя… Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: созданием Империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство… Сознательно или бессознательно, народ сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу… Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе… Свобода для москвича – понятие отрицательное: синоним распущенности, наказанности, безобразия… Слово свобода до сих пор кажется переводом французского liberte. Но никто не может оспаривать русскости воли. Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха. Воля есть, прежде всего, возможность жить, или пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, – разбойничества, бунта и тирании… Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе Чертогон суровый патриархальный купец

339

должен раз в году перебеситься, “выгнать черта” в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник “дикой воли”, после которой возвращается покорный в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина… Народ мог только переменить царя, но не ограничить его… Нет, – государство дело царское, а не народное. Царю – вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы… Москва не просто двухвековой эпизод русской истории – окончившийся с Петром. Для народных масс, остававшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.)… С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования Московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского двора до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами… Это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он даже кажется символом русскости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции… Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила на двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии… Различия были качественные, а не количественные… Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не срытая до самого конца… Революция в России была революцией черносотенной… За православием и самодержавием, т.е. московским символом веры, легко различаются две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам – евреям, полякам, немцам и т.д. и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику – ко всему средоточию между царем и народом. Революция стала неприглядной реакцией побежденной Москвы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту… В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за двести лет Империей свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под ней проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский лоск… Он очень крепок физически и душевно, очень целен и прост, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего – необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие – отдать свою жизнь за коллектив: партию, родину, смотря по времени… Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием, его страна единственно православная, единственно социалистическая – первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, то есть западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные орды, впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориен-

340

тализируя его… Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, дал ответ. Свобода не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе” [34].

По мнению Збигнева Бжезинского, успешность либо неуспешность перехода к демократии посткоммунистического мира в значительной мере обусловлена культурными традициями и историческими особенностями отдельных стран. Что касается России, то на протяжении длительной истории этого государства здесь отсутствовала децентрализация власти и ее ограничение правом, развитая частная собственность. Религия в России всегда обслуживала интересы всесильного государства (см. вставку 15.6).

“В России после монгольского господства последовало возникновение верховного государства, которому все члены общества, включая частных собственников и церковь, полностью подчинялись. Все это сформировало определенный культурный контекст, которому нет аналога не только в Западной Европе, но и в других частях православной Европы, таких как Болгария, Румыния, Сербия, где церковь никогда не оказывалась в такой зависимости от государства, как в России” [35].

Культурно-исторические особенности воздействуют на формирование политической культуры, благоприятствующей либо неблагоприятствующей демократизации. Однако здесь нет детерминистской зависимости, потому что история движется вперед, под воздействием процессов модернизации меняются общества, возникают новые социальные группы и элиты, которым приходится действовать в ином экономическом и социальном окружении. Все это не может не приводить к изменению и политической культуры.

На традиционную политическую культуру России, по мнению Т. Ремингтона, оказали воздействие два революционных процесса: коммунистический в начале ХХ в. и либерально-демократический в конце его. Оба они были связаны с разными фазами модернизации. Коммунистическая революция была направлена на быстрый переход России от аграрного общества к индустриальному. Либеральнодемократические преобразования, несмотря на всю их непоследовательность и незавершенность, предполагают переход России к постиндустриальной стадии развития.