- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая глава 1 теоретические основы информатики

- •Введение

- •§ 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности

- •1.1. История развития информатики

- •1.2. Информатика как единство науки и технологии

- •1.3. Структура современной информатики

- •1.4. Место информатики в системе наук

- •1.5. Социальные аспекты информатики

- •1.6. Правовые аспекты информатики

- •1.7. Этические аспекты информатики

- •Контрольные вопросы

- •§ 2. Информация, ее виды и свойства

- •2.1. Различные уровни представлений об информации

- •2.2. Непрерывная и дискретная информация

- •2.3. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы

- •Вероятностный подход

- •Объемный подход

- •2.4. Информация: более широкий взгляд

- •2.5. Информация и физический мир

- •§ 3. Системы счисления

- •3.1. Позиционные системы счисления

- •3.2. Двоичная система счисления

- •3.3. Восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления

- •§ 4. Кодирование информации.

- •4.1. Абстрактный алфавит

- •4.2. Кодирование и декодирование

- •4.3. Понятие о теоремах шеннона

- •4.4. Международные системы байтового кодирования

- •§ 5. Элементы теории графов

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Представление графов

- •§ 6. Алгоритм и его свойства

- •6.1. Различные подходы к понятию «алгоритм»

- •6.2. Понятие исполнителя алгоритма

- •6.3. Графическое представление алгоритмов

- •6.4. Свойства алгоритмов

- •6.5. Понятие алгоритмического языка

- •Контрольные вопросы

- •§7. Формализация понятия «алгоритм»

- •7.1. Постановка проблемы

- •7.2. Машина поста

- •73. Машина тьюринга

- •7.4. Нормальные алгоритмы маркова

- •7.5. Рекурсивные функции

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

- •8.1. Операциональный подход

- •8.2. Структурный подход

- •8.3. Новейшие методологии разработки программ для эвм

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 9. Структуры данных

- •9.1. Данные и их обработка

- •9.2.Простые (неструктурированные) типы данных

- •9.3. Структурированные типы данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Понятие об информационном моделировании

- •10.1. Моделирование как метод решения прикладных задач

- •10.2. Основные понятия информационного моделирования

- •10.3. Связи между объектами

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 11. Некоторые кибернетические аспекты информатики

- •11.1. Предмет кибернетики

- •11.2. Управляемые системы

- •11.3. Функции человека и машины в системах управления

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 12. Понятие искусственного интеллекта

- •12.1. Направления исследований и разработок в области систем искусственного интеллекта

- •12.2. Представление знаний в системах искусственного интеллекта

- •12.3. Моделирование рассуждений

- •12.4. Интеллектуальный интерфейс информационной системы

- •12.5. Структура современной системы решения прикладных задач

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 1

- •Глава 2программное обеспечение эвм

- •Введение

- •§ 1. Операционные системы

- •1.1. Назначение и основные функции операционных систем

- •1.2. Понятие файловой системы

- •1.3. Операционные системы для компьютеров типаibmpc

- •1.4. Оболочки операционных систем

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 2. Понятие о системе программирования

- •2.1. Основные функции и компоненты

- •2.2. Трансляция программ и сопутствующие процессы

- •Контрольные вопросы

- •§3. Прикладное программное обеспечение общего назначения

- •3.1. Классификация

- •3.2. Инструментальные программные средства общего назначения

- •3.3. Инструментальные программные средства специального назначения

- •3.4. Программные средства профессионального уровня

- •3.5. Организация «меню» в программных системах

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§ 4. Системы обработки текстов

- •4.1. Элементы издательского дела

- •4.2. Текстовые редакторы

- •4.3. Издательские системы Общая характеристика

- •Настольная издательская система ТеХ

- •§ 5. Системы компьютерной графики

- •5.1. Принципы формирования изображений на экране

- •5.2. Изобразительная графика

- •5.3. Графические редакторы

- •5.4. Деловая графика

- •5.5. Инженерная графика

- •5.6.Научная графика

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •§ 6. Базы данных и системы управления базами данных

- •6.1. Понятие информационной системы

- •6.2. Виды структур данных

- •6.3. Виды баз данных

- •6.4. Состав и функции систем управления базами данных

- •6.5.Примеры систем управления базами данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 7. Электронные таблицы

- •7.1. Назначение и основные функции табличных процессоров

- •7.2. Электронные таблицыsupercalc

- •7.3. Электронные таблицыexcel

- •§8. Интегрированные программные средства

- •8.1. Принципы построения интегрированных программных систем

- •8.2. Интегрированный пакет ms-works

- •§ 9. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических задач

- •10.1. Назначение программ

- •10.2. Пакетmathcad

- •10.3. Система аналитических преобразованийreduce

- •§ 11. Компьютерное тестирование

- •11.1. Технология проектирования компьютерных тестов предметной области

- •Оценка соответствия

- •11.2. Типы компьютерных тестов

- •11.3. Инструментальные тестовые оболочки

- •11.4. Пример теста по школьному курсу информатики

- •§12. Компьютерные вирусы

- •12.1. Что такое компьютерный вирус

- •12.2. Разновидности компьютерных вирусов

- •12.3. Антивирусные средства

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 13. Компьютерные игры

- •13.1. Виды и назначение компьютерных игр

- •13.2. Обзор компьютерных игр

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 языки и методы программирования

- •Введение

- •§ 1. История развития языков программирования

- •§2. Языки программирования высокого уровня

- •2.1. Понятие о языках программирования высокого уровня

- •2.2. Метаязыки описания языков программирования

- •23. Грамматика языков программирования

- •§3. Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования

- •3.1. Введение

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Основные конструкции языка

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Структуры данных

- •3.4. Процедуры и функции

- •3.5. Работа с файлами

- •3.6. Динамические информационные структуры

- •Контрольные вопросы

- •3.7. Работа с графикой

- •Var gd, gm: integer; {переменные gd и gm определяют драйвер и режим}

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.8. Турбо-оболочки. Версии паскаля

- •Контрольные вопросы

- •3.9. Руководство пользователю турбо-паскаля

- •§4. Методы и искусство программирования

- •4.1. Проектирование программ

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Основные принципы разработки и анализа алгоритмов

- •Задания

- •4.3. Методы построения алгоритмов, ориентированные на структуры данных

- •Контрольные задания

- •4.4. Рекурсивные алгоритмы

- •Контрольные задания

- •4.5. Важнейшие невычислительные алгоритмы (поиск и сортировка)

- •If f then write('найден элемент на ',m, ' месте') else write('такого элемента в массиве нет ');

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Бейсик как язык операционально-проблемно-ориентированного программирования

- •5.1. Введение в бейсик

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Базовые операторы

- •Контрольные вопросы ч задания

- •5.3. Музыкальные возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.4. Графические возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.5. Обработка символьной информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.6. Подпрограммы

- •Контрольные вопросы

- •5.7. Работа с файлами

- •5.8. Средства и методы организации диалога

- •Контрольные задания

- •5.9. Версии бейсика

- •5.10. Бейсик и паскаль

- •§ 6. Введение в язык программирования си

- •6.1. Общая характеристика языка и пример программы на си

- •6.2. Элементы си: алфавит, идентификаторы, литералы, служебные слова

- •6.3. Типы данных и операции в языке си. Выражения

- •6.4. Операторы. Управляющие конструкции языка

- •6.5. Структура программы на си. Понятие о функциях

- •6.6. Классы памяти

- •6.7. Функции вводa-вывода

- •6.8. Директивы препроцессора

- •6.9. Си и паскаль

- •§ 7. Основы логического программирования на языке пролог

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Алгоритм выполнения программ на прологе

- •7.3. Рекурсия

- •7.4. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах

- •7.5. Обработка списков

- •7.6. Решение логических задач на прологе

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Введение в функциональное программирование на языке лисп

- •8.1. Назначение и общая характеристика языка

- •8.2. Основные элементы программы на лиспе. Списки

- •8.3. Функции

- •8.4. Формы. Управляющие конструкции в лисп-программе

- •8.5. Рекурсия и цикл в программах на лиспе

- •8.6. Ввод-вывод данных

- •8.7. Пример программирования на лиспе

- •8.8. Свойства символов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§9. Введение в объектно-ориентированное программирование

- •9.1. Основные положения

- •9.2. Основы объектного программирования в системе турбо-паскаль

- •9.3. Оболочкаturbo-vision

- •9.4.*Среда объектного визуального программированияdelphi

- •9.8. Система объектного программированияsmalltalk

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 3

- •Часть вторая глава 4 вычислительная техника

- •Введение

- •§ 1. История развития вычислительной техники

- •Начальный этап развития вычислительной техники

- •Начало современной истории электронной вычислительной техники

- •Поколения эвм

- •1.4. Персональные компьютеры

- •1.5. И не только персональные компьютеры...

- •1.6. Что впереди?

- •Контрольные вопросы

- •§2. Архитектура эвм

- •2.1. О понятии «архитектура эвм»

- •1.2. Классическая архитектура эвм II принципы фон неймана

- •2.3. Совершенствование и развитие внутренней структуры эвм

- •2.4. Основной цикл работы эвм

- •2.5. Система команд эвм и способы обращения к данным

- •Контрольные вопросы

- •§3. Архитектура микропроцессоров

- •3.1. История развития микропроцессоров

- •3.3. Внутренняя организация микропроцессора

- •3.3. Работа микропроцессора с памятью. Методы адресации

- •3.4. Форматы данных

- •3.5. Обработка прерываний

- •3.6. Работа микропроцессора с внешними устройствами

- •3.7. Пример: система команд процессоров семействаpdp

- •Контрольные вопросы и задания

- •§4. Учебная модель микрокомпьютера

- •4.1. Структура учебного микрокомпьютера

- •4.2. Система команд

- •4.3. Адресация данных

- •4.4.Работа с внешними устройствами

- •4.5. Примеры программ

- •4.6. Некоторые справочные данные по е-97

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Внешние устройства эвм: физические принципы и характеристики

- •5.1. Внешние запоминающие устройства

- •5.2. Устройства ввода информации

- •5.3. Устройства вывода информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 6. Логические основы функционирования эвм

- •6.1. Логика высказываний. Элементарные логические функции

- •6.2. Схемная реализация элементарных логических операций. Типовые логические узлы

- •63. Пример электронной реализации логического элемента

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 4

- •Глава 5 компьютерные сети и телекоммуникации введение

- •§ 1. Локальные сети

- •1.1. Аппаратные средства

- •1.2. Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией

- •1.3. Локальные сети учебного назначения

- •Контрольные вопросы

- •§2. Операционные системы локальных сетей

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§3. Глобальные сети

- •3.1. Общие принципы организации

- •3.2. Аппаратные средства и протоколы обмена информацией

- •3.3. Электронная почта

- •3.4.1. Адресация и виды информации в Internet

- •3.4.2. Доступ к информации в Internet

- •3.4.3. Язык разметки гипертекстов html

- •3.4.4. Программа-оболочка Internet Explorer

- •3.4.5. Другие информационные системы в Internet

- •§ 4. Представление об операционной системеunix

- •§ 5. Использование компьютерных сетей в образовании

- •5.1. Телекоммуникации как средство образовательных информационных технологий

- •5.2. Персональный обмен сообщениями

- •5.3. Информационное обеспечение

- •5.4. Совместное решение задач

- •Глава 6 информационные системы введение

- •§ 1. Банки информации

- •1.1. Банки данных

- •1.2. Банки документов

- •1.3. Банк педагогической информации

- •§ 2. Базы данных в структуре информационных систем

- •2.1. Основные понятия

- •2.2. Проектирование баз данных

- •2.3. Представление об языках управления реляционными базами данных типАdBase

- •2.3.1. Основные элементы субд типа dBase

- •2.3.2. Создание структуры файлов базы данных

- •2.3.3. Командный язык субд

- •2.3.4. Ввод данных в базу и редактирование

- •2.3.5. Дополнительные операции

- •2.3.6. Организация системы меню

- •2.3.7. Пример создания информационной системы с помощью субд типа dBase

- •§ 3. Автоматизированные информационные системы

- •3.1. Автоматизированные системы управления

- •3.2. Информационные системы управления

- •3.2.1. Общие принципы

- •3.2.2. Информационные системы управления в образовании

- •3.3. Автоматизированные системы научных исследований

- •3.4. Системы автоматизированного проектирования

- •3.5. Геоинформационные системы

- •Контрольные вопросы

- •§4. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Компьютерные обучающие системы

- •5.1. Основные принципы новых информационных технологий обучения

- •5.2. Типы обучающих программ

- •5.3. Компьютерное тестирование

- •5.4. Перспективные исследования в области компьютерного обучения

- •Глава 7 компьютерное математическое моделирование введение

- •§ 1. О разновидностях моделирования

- •§2. Понятие о компьютерном математическом моделировании

- •2.1. Математическое моделирование и компьютеры

- •2.2. Этапы и цели компьютерного математического моделирования

- •2.3. Классификация математических моделей

- •2.4. Некоторые приемы программирования

- •§3. Моделирование физических процессов

- •3.1. Физика и моделирование

- •3.2. Свободное падение тела с учетом сопротивления среды

- •3.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Законы подобия

- •3.4. Движение тела с переменной массой: взлет ракеты

- •3.5. Движение небесных тел

- •3.6. Движение заряженных частиц

- •3.7. Колебания математического маятника

- •3.8. Моделирование явлений и процессов в приближении сплошной среды

- •3.9. Моделирование процесса теплопроводности

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии

- •4.1. Экология и моделирование

- •4.2. Модели внутривидовой конкуренции

- •4.3. Логистическая модель межвидовой конкуренции

- •4.4. Динамика численности популяций хищника и жертвы

- •4.5. Имитационное моделирование динамики популяций

- •Контрольные вопросы и задания

- •§5. Глобальные модели развития человечества

- •§ 6. Моделирование случайных процессов

- •6.1. Техника стохастического моделирования

- •6.2.Моделирование случайных процессов в системах массового обслуживания

- •6.3. Различные примеры моделирования случайных процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике

- •7.1. Постановка зaдaчи линейного программирования

- •7.2. Симплекс-метод

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 7

- •Содержание

- •§ 6. Введение в язык программирования си 306

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии 641

- •§5. Глобальные модели развития человечества 656

- •§ 6. Моделирование случайных процессов 660

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике 675

4.2. Модели внутривидовой конкуренции

Рассмотрим простейшую из указанных моделей для вида с дискретными периодами размножения, в которой численность популяции в момент времени tравна N, и изменяется во времени пропорционально величине основной чистой скорости воспроизводстваR.Такими видами являются, например, большая часть растений, некоторые виды насекомых, у которых разные поколения четко разнесены во времени. КоэффициентRхарактеризует количество особей, которое воспроизводится в расчете на одну существующую, а также выживание уже существующих. Данная модель может быть выражена уравнением

![]() (7.60)

(7.60)

решение которого имеет вид

![]() (7.61)

(7.61)

где N0-начальная численность популяции. Эта модель, однако, описывает популяцию, в которой отсутствует конкуренция и в которойRявляется константой; еслиR>1,то численность популяции будет бесконечно увеличиваться. В реальности в какой-то момент начинают работать механизмы сдерживания роста популяции. В литературе приводится немало интересных примеров быстрого роста численности популяций, если бы для их размножения существовали идеальные условия. Особенно это относится к насекомым, растениям и микроорганизмам, которые могли бы покрыть земной шар толстым слоем, если им создать благоприятные условия для размножения. Но в действительности такого роста популяций, когда их численность увеличивается в геометрической прогрессии, на сколько-нибудь длительных промежутках времени не наблюдается.

Следовательно, в первую очередь необходимо изменить уравнение (7.60) таким образом, чтобы чистая скорость воспроизводства зависела от внутривидовой конкуренции.

Конкуренцию можно определить как использование некоего ресурса (пищи, воды, света, пространства) каким-либо организмом, который тем самым уменьшает доступность этого ресурса для других организмов. Если конкурирующие организмы принадлежат к одному виду, то взаимоотношения между ними называют внутривидовой конкуренцией,если же они относятся к разным видам, то их взаимоотношения называютмежвидовой конкуренцией.

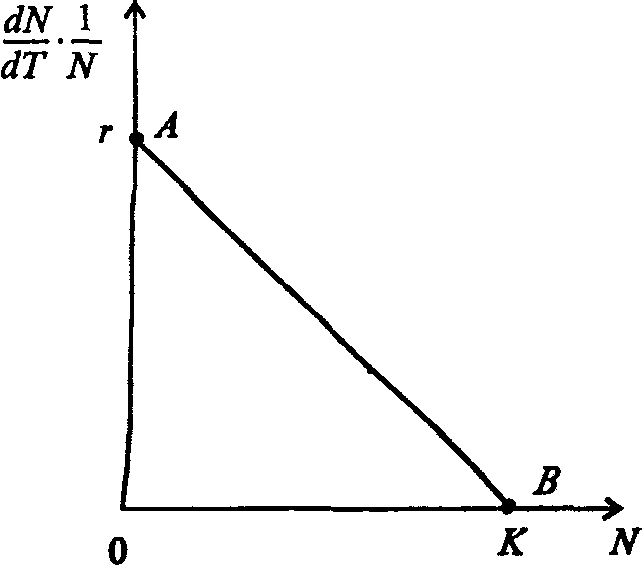

Рис. 7.37.К вопросу об ограничении скорости роста популяции

На рис. 7.37 показана простейшая возможная зависимость скорости воспроизводства от численности популяции. Точка Аотражает ситуацию, в которой численность популяции близка к нулю, конкуренция при этом практически отсутствует, и фактическую скорость воспроизводства вполне можно описывать параметромRв его первоначальном виде. Следовательно, при низкой плотности популяции уравнение (7.60) вполне справедливо. В преобразованном виде оно выглядит так:

![]()

Точка В,напротив, отражает ситуацию, в которой численность популяции высока, и в значительной степени проявляется внутривидовая конкуренция. Фактическая скорость воспроизводства в результате конкуренции настолько снижена, что популяция в целом может не более чем восстанавливать в каждом поколении свою численность, потому что количество родившихся особей уравновешивается количеством погибших. Гипотезе, отраженной на рис. 7.37, соответствует уравнение

![]() (7.62)

(7.62)

где

![]() .

Это уравнение представляет собой модель

роста популяции, ограниченного

внутривидовой конкуренцией. Суть этой

модели в том, что константаRв

уравнении (7.60) заменена на фактическую

скорость воспроизводства, т е.

.

Это уравнение представляет собой модель

роста популяции, ограниченного

внутривидовой конкуренцией. Суть этой

модели в том, что константаRв

уравнении (7.60) заменена на фактическую

скорость воспроизводства, т е.![]() ,

которая уменьшается по мере роста

численности популяцииNt.Достоинство полученного уравнения

заключается в его простоте. Такой тип

конкуренции приводит к саморегуляции

численности популяции, изображенной

на рис. 7.38 (для некоторого набора

параметров модели; численное решение).

,

которая уменьшается по мере роста

численности популяцииNt.Достоинство полученного уравнения

заключается в его простоте. Такой тип

конкуренции приводит к саморегуляции

численности популяции, изображенной

на рис. 7.38 (для некоторого набора

параметров модели; численное решение).

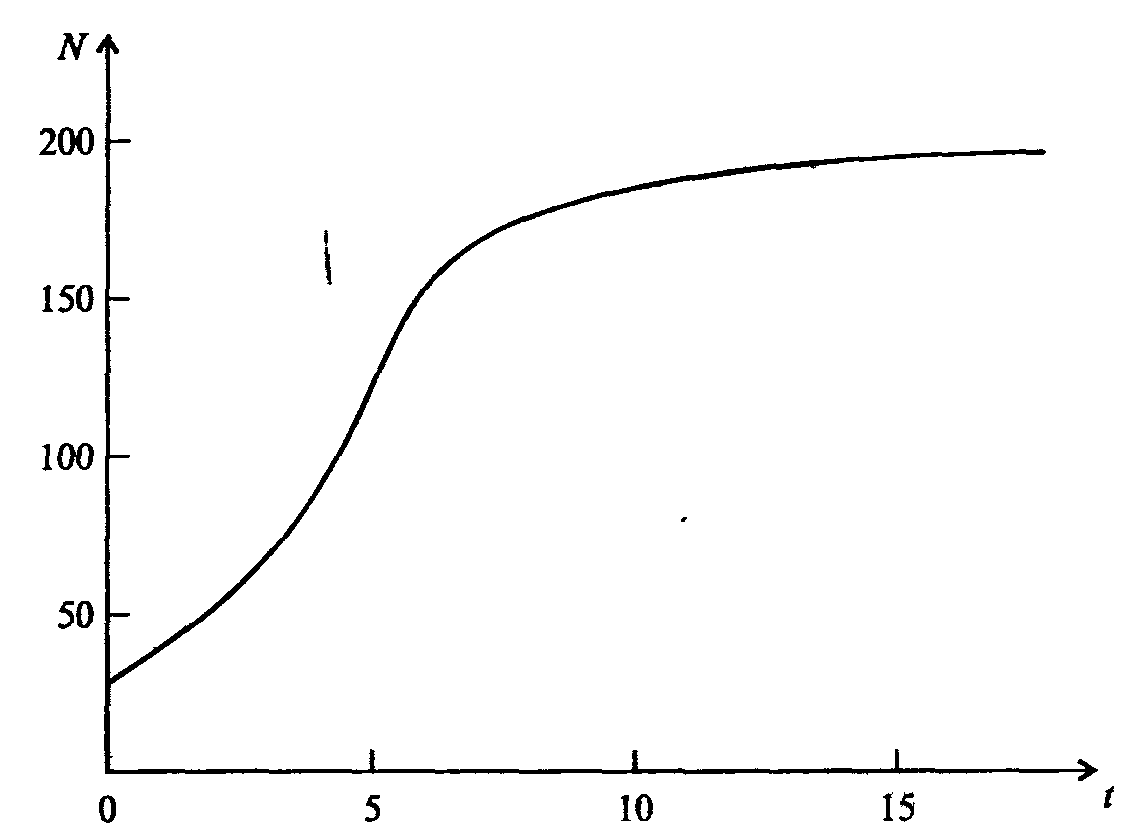

Рис. 7.38.Изменение численности популяции согласно уравнению (7.62) приR =2,К =200,N0 = 20

После несложного изменения в уравнении (7.62) может быть получена гораздо более общая модель, учитывающая интенсивность конкуренции. Простейшая из возможных зависимостей падения скорости роста популяции от ее численности, изображенная на рис. 7,37, является не законом природы, а всего лишь удобной гипотезой. Далеко не всегда реальная динамика численности популяции, определяемая внутривидовой конкуренцией, даже качественно согласуется с изображенной на рис. 7.38. Более общая гипотеза о законе падения скорости роста популяции в зависимости от ее численности приводит к следующему уравнению:

![]() (7.63)

(7.63)

Общность данной модели в отличие от уравнения (7.62) обусловлена введением в модель параметра b,который определяет тип зависимости падения скорости роста популяции от ее численности.

Набор величин a, b, Rможно использовать для сравнения и противопоставления сильно различающихся ситуаций. Другим положительным качеством уравнения (7.63) является его способность освещать новые стороны реального мира. Путем анализа кривых динамики популяций, полученных с помощью уравнения, можно прийти к предварительным выводам относительно динамики природных популяций.

На рис. 7.39, а, б, виг, построенных с помощью численного моделирования, показаны различные варианты динамики численности популяций, полученные с помощью уравнения (7.63) при разном сочетании параметровbиR.

Рис. 7.39, а.Монотонное установление стационарной численности популяции приb=1,4,R=2

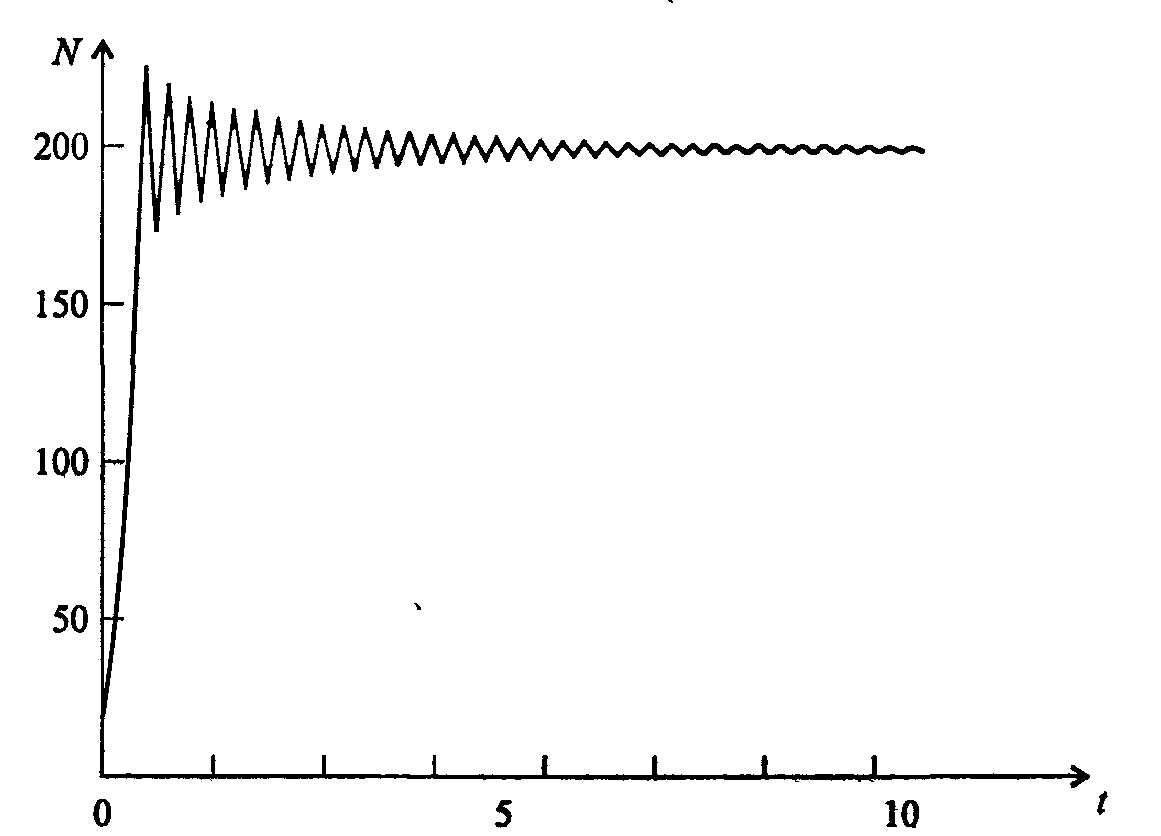

Рис. 7.39, б.Колебательное установление стационарной численности популяции приb=3,9,R=2

Важной частью исследования, связанного с моделью (7.63), является построение на фазовой плоскости (b, R)границ, которые разделяют монотонное затухание, затухающие колебания, устойчивые предельные циклы и случайные (хаотические) изменения, рис. 7.40 Для этого надо задаться значениямиаиN0и производить расчеты, изменяя параметрыb, R.Различить каждый из возможных режимов можно попытаться визуально, выполняя построение на экране компьютера графиков изменения численности популяции и запоминая соответствующие значения параметровb, Rпри переходе от одного режима к другому. Следует, однако, понимать,

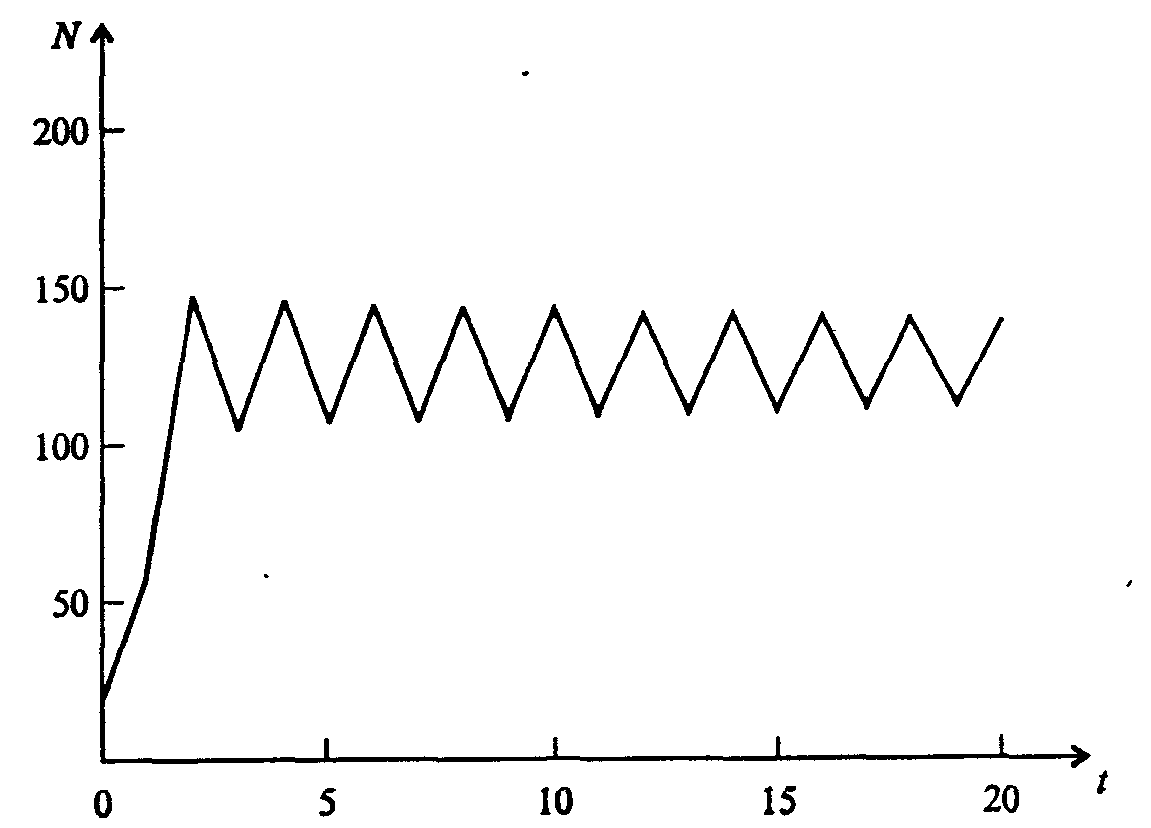

Рис. 7.39, в.Устойчивые предельные циклы изменения численности популяции приb= 3,6,R =4

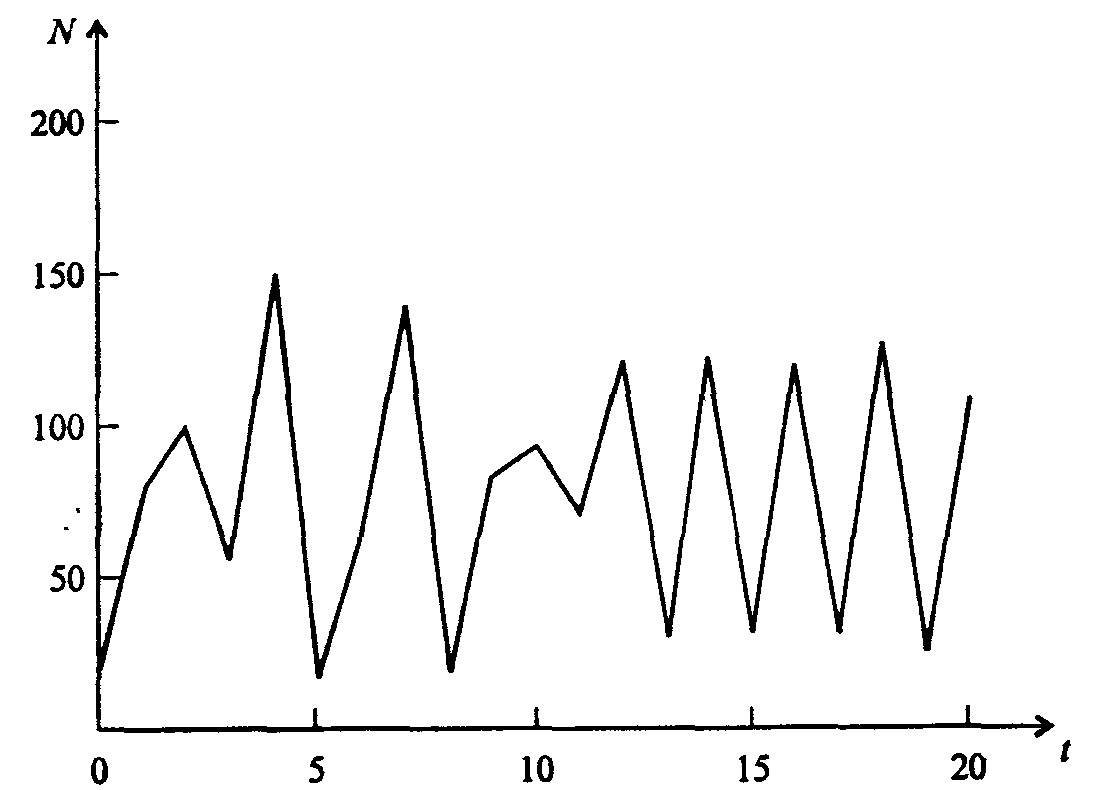

Рис. 7.39, г.Случайные изменения численности популяции приb =4,4,R= 4

что установление различии между квазипериодическими, апериодическими и хаотическими движениями - сложная математическая задача. Для ее решения используются методы преобразований Фурье и другие, рассмотрение которых выходит за пределы данной книги.

В связи с уравнениями (7.62), (7.63) сделаем замечание общего характера, справедливое для всех моделей в экологии. В отличие от физики, где «модель» часто является точно установленным законом природы, в экологии модель гораздо более условна. Ее адекватность реальности (в той мере, в какой моделирование вообще на это претендует) проверяется лишь экспериментально. Поскольку экологи много раз наблюдали каждую из динамик, изображенных на рис. 7.39, можно сделать вывод о полезности соответствующей модели (иначе она была бы лишь математическим упражнением).

Рис. 7.40.Схематическое изображение фазовой диаграммы динамики численности популяции с дискретным размножением

До

сих пор мы рассматривали модели,

применимые к популяциям с дискретными

периодами размножения. Но в природе

встречаются и популяции, где рождение

и гибель организмов происходит непрерывно;

для таких популяции модели, выраженные

уравнениями из предыдущего пункта,

непригодны. Рассмотрим популяцию с

непрерывным размножениеми построим

модель изменения ее численности.

Математическим аппаратом здесь являются

дифференциальные уравнения. Скорость

роста в этом случае можно обозначить![]() ,

тогда средняя скорость увеличения

численности в расчете на одну особь

определяется величиной

,

тогда средняя скорость увеличения

численности в расчете на одну особь

определяется величиной![]() .

.

Без

учета внутривидовои конкуренции получаем

![]() = r или

= r или

![]()

Через rобозначена мгновенная удельная скорость роста численности, т.е. приращение численности за единицу времени в пересчете на одну особь. Согласие этой модели, вследствие того, что не учтена внутривидовая конкуренция, численность популяции приr > 0будет неограниченно возрастать, т.е. будет наблюдаться экспоненциальный рост.

Теперь попробуем учесть внутривидовую конкуренцию. Для этого воспользуемся методом, который однажды уже применяли (см. рис. 7.37).

Обратимся к рис. 7.41. Когда численность популяции близка к нулю, скорость роста определяется величинойr,так как конкуренция еще не оказывает влияния на прирост популяции (точкаА).Когда же при возрастанииN достигается значениеK(предельной плотности насыщения), скорость роста популяции снижается до нуля (точкаВ).

Записав уравнение прямой АВ,получим

![]() (7.65)

(7.65)

Рис. 7.41.Зависимость скорости воспроизводства от численности популяции

Последнее уравнение известно под названием «логистического». Одно из его достоинств - простота. Уравнение относится к одному из стандартных типов и допускает аналитическое решение:

![]() (7.66)

(7.66)

В истории экологии логистическое уравнение сыграло значительную роль, оказав большое влияние на применение в экологии математических методов. С другой стороны, простота уравнения накладывает ограничения на область его применения, так как с его помощью можно описать немногие реальные популяции. Но, несмотря на все ограничения, логистическое уравнение используется как составная часть и в других моделях динамики численности популяции, рассматриваемых ниже.

Изменение численности популяции в соответствии с формулами (7.65)-(7.66) иллюстрирует рис. 7.42.

Рис. 7.42.Динамика численности популяции приNo =25, К =200,r= 3