- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая глава 1 теоретические основы информатики

- •Введение

- •§ 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности

- •1.1. История развития информатики

- •1.2. Информатика как единство науки и технологии

- •1.3. Структура современной информатики

- •1.4. Место информатики в системе наук

- •1.5. Социальные аспекты информатики

- •1.6. Правовые аспекты информатики

- •1.7. Этические аспекты информатики

- •Контрольные вопросы

- •§ 2. Информация, ее виды и свойства

- •2.1. Различные уровни представлений об информации

- •2.2. Непрерывная и дискретная информация

- •2.3. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы

- •Вероятностный подход

- •Объемный подход

- •2.4. Информация: более широкий взгляд

- •2.5. Информация и физический мир

- •§ 3. Системы счисления

- •3.1. Позиционные системы счисления

- •3.2. Двоичная система счисления

- •3.3. Восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления

- •§ 4. Кодирование информации.

- •4.1. Абстрактный алфавит

- •4.2. Кодирование и декодирование

- •4.3. Понятие о теоремах шеннона

- •4.4. Международные системы байтового кодирования

- •§ 5. Элементы теории графов

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Представление графов

- •§ 6. Алгоритм и его свойства

- •6.1. Различные подходы к понятию «алгоритм»

- •6.2. Понятие исполнителя алгоритма

- •6.3. Графическое представление алгоритмов

- •6.4. Свойства алгоритмов

- •6.5. Понятие алгоритмического языка

- •Контрольные вопросы

- •§7. Формализация понятия «алгоритм»

- •7.1. Постановка проблемы

- •7.2. Машина поста

- •73. Машина тьюринга

- •7.4. Нормальные алгоритмы маркова

- •7.5. Рекурсивные функции

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

- •8.1. Операциональный подход

- •8.2. Структурный подход

- •8.3. Новейшие методологии разработки программ для эвм

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 9. Структуры данных

- •9.1. Данные и их обработка

- •9.2.Простые (неструктурированные) типы данных

- •9.3. Структурированные типы данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Понятие об информационном моделировании

- •10.1. Моделирование как метод решения прикладных задач

- •10.2. Основные понятия информационного моделирования

- •10.3. Связи между объектами

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 11. Некоторые кибернетические аспекты информатики

- •11.1. Предмет кибернетики

- •11.2. Управляемые системы

- •11.3. Функции человека и машины в системах управления

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 12. Понятие искусственного интеллекта

- •12.1. Направления исследований и разработок в области систем искусственного интеллекта

- •12.2. Представление знаний в системах искусственного интеллекта

- •12.3. Моделирование рассуждений

- •12.4. Интеллектуальный интерфейс информационной системы

- •12.5. Структура современной системы решения прикладных задач

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 1

- •Глава 2программное обеспечение эвм

- •Введение

- •§ 1. Операционные системы

- •1.1. Назначение и основные функции операционных систем

- •1.2. Понятие файловой системы

- •1.3. Операционные системы для компьютеров типаibmpc

- •1.4. Оболочки операционных систем

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 2. Понятие о системе программирования

- •2.1. Основные функции и компоненты

- •2.2. Трансляция программ и сопутствующие процессы

- •Контрольные вопросы

- •§3. Прикладное программное обеспечение общего назначения

- •3.1. Классификация

- •3.2. Инструментальные программные средства общего назначения

- •3.3. Инструментальные программные средства специального назначения

- •3.4. Программные средства профессионального уровня

- •3.5. Организация «меню» в программных системах

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§ 4. Системы обработки текстов

- •4.1. Элементы издательского дела

- •4.2. Текстовые редакторы

- •4.3. Издательские системы Общая характеристика

- •Настольная издательская система ТеХ

- •§ 5. Системы компьютерной графики

- •5.1. Принципы формирования изображений на экране

- •5.2. Изобразительная графика

- •5.3. Графические редакторы

- •5.4. Деловая графика

- •5.5. Инженерная графика

- •5.6.Научная графика

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •§ 6. Базы данных и системы управления базами данных

- •6.1. Понятие информационной системы

- •6.2. Виды структур данных

- •6.3. Виды баз данных

- •6.4. Состав и функции систем управления базами данных

- •6.5.Примеры систем управления базами данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 7. Электронные таблицы

- •7.1. Назначение и основные функции табличных процессоров

- •7.2. Электронные таблицыsupercalc

- •7.3. Электронные таблицыexcel

- •§8. Интегрированные программные средства

- •8.1. Принципы построения интегрированных программных систем

- •8.2. Интегрированный пакет ms-works

- •§ 9. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических задач

- •10.1. Назначение программ

- •10.2. Пакетmathcad

- •10.3. Система аналитических преобразованийreduce

- •§ 11. Компьютерное тестирование

- •11.1. Технология проектирования компьютерных тестов предметной области

- •Оценка соответствия

- •11.2. Типы компьютерных тестов

- •11.3. Инструментальные тестовые оболочки

- •11.4. Пример теста по школьному курсу информатики

- •§12. Компьютерные вирусы

- •12.1. Что такое компьютерный вирус

- •12.2. Разновидности компьютерных вирусов

- •12.3. Антивирусные средства

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 13. Компьютерные игры

- •13.1. Виды и назначение компьютерных игр

- •13.2. Обзор компьютерных игр

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 языки и методы программирования

- •Введение

- •§ 1. История развития языков программирования

- •§2. Языки программирования высокого уровня

- •2.1. Понятие о языках программирования высокого уровня

- •2.2. Метаязыки описания языков программирования

- •23. Грамматика языков программирования

- •§3. Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования

- •3.1. Введение

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Основные конструкции языка

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Структуры данных

- •3.4. Процедуры и функции

- •3.5. Работа с файлами

- •3.6. Динамические информационные структуры

- •Контрольные вопросы

- •3.7. Работа с графикой

- •Var gd, gm: integer; {переменные gd и gm определяют драйвер и режим}

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.8. Турбо-оболочки. Версии паскаля

- •Контрольные вопросы

- •3.9. Руководство пользователю турбо-паскаля

- •§4. Методы и искусство программирования

- •4.1. Проектирование программ

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Основные принципы разработки и анализа алгоритмов

- •Задания

- •4.3. Методы построения алгоритмов, ориентированные на структуры данных

- •Контрольные задания

- •4.4. Рекурсивные алгоритмы

- •Контрольные задания

- •4.5. Важнейшие невычислительные алгоритмы (поиск и сортировка)

- •If f then write('найден элемент на ',m, ' месте') else write('такого элемента в массиве нет ');

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Бейсик как язык операционально-проблемно-ориентированного программирования

- •5.1. Введение в бейсик

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Базовые операторы

- •Контрольные вопросы ч задания

- •5.3. Музыкальные возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.4. Графические возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.5. Обработка символьной информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.6. Подпрограммы

- •Контрольные вопросы

- •5.7. Работа с файлами

- •5.8. Средства и методы организации диалога

- •Контрольные задания

- •5.9. Версии бейсика

- •5.10. Бейсик и паскаль

- •§ 6. Введение в язык программирования си

- •6.1. Общая характеристика языка и пример программы на си

- •6.2. Элементы си: алфавит, идентификаторы, литералы, служебные слова

- •6.3. Типы данных и операции в языке си. Выражения

- •6.4. Операторы. Управляющие конструкции языка

- •6.5. Структура программы на си. Понятие о функциях

- •6.6. Классы памяти

- •6.7. Функции вводa-вывода

- •6.8. Директивы препроцессора

- •6.9. Си и паскаль

- •§ 7. Основы логического программирования на языке пролог

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Алгоритм выполнения программ на прологе

- •7.3. Рекурсия

- •7.4. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах

- •7.5. Обработка списков

- •7.6. Решение логических задач на прологе

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Введение в функциональное программирование на языке лисп

- •8.1. Назначение и общая характеристика языка

- •8.2. Основные элементы программы на лиспе. Списки

- •8.3. Функции

- •8.4. Формы. Управляющие конструкции в лисп-программе

- •8.5. Рекурсия и цикл в программах на лиспе

- •8.6. Ввод-вывод данных

- •8.7. Пример программирования на лиспе

- •8.8. Свойства символов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§9. Введение в объектно-ориентированное программирование

- •9.1. Основные положения

- •9.2. Основы объектного программирования в системе турбо-паскаль

- •9.3. Оболочкаturbo-vision

- •9.4.*Среда объектного визуального программированияdelphi

- •9.8. Система объектного программированияsmalltalk

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 3

- •Часть вторая глава 4 вычислительная техника

- •Введение

- •§ 1. История развития вычислительной техники

- •Начальный этап развития вычислительной техники

- •Начало современной истории электронной вычислительной техники

- •Поколения эвм

- •1.4. Персональные компьютеры

- •1.5. И не только персональные компьютеры...

- •1.6. Что впереди?

- •Контрольные вопросы

- •§2. Архитектура эвм

- •2.1. О понятии «архитектура эвм»

- •1.2. Классическая архитектура эвм II принципы фон неймана

- •2.3. Совершенствование и развитие внутренней структуры эвм

- •2.4. Основной цикл работы эвм

- •2.5. Система команд эвм и способы обращения к данным

- •Контрольные вопросы

- •§3. Архитектура микропроцессоров

- •3.1. История развития микропроцессоров

- •3.3. Внутренняя организация микропроцессора

- •3.3. Работа микропроцессора с памятью. Методы адресации

- •3.4. Форматы данных

- •3.5. Обработка прерываний

- •3.6. Работа микропроцессора с внешними устройствами

- •3.7. Пример: система команд процессоров семействаpdp

- •Контрольные вопросы и задания

- •§4. Учебная модель микрокомпьютера

- •4.1. Структура учебного микрокомпьютера

- •4.2. Система команд

- •4.3. Адресация данных

- •4.4.Работа с внешними устройствами

- •4.5. Примеры программ

- •4.6. Некоторые справочные данные по е-97

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Внешние устройства эвм: физические принципы и характеристики

- •5.1. Внешние запоминающие устройства

- •5.2. Устройства ввода информации

- •5.3. Устройства вывода информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 6. Логические основы функционирования эвм

- •6.1. Логика высказываний. Элементарные логические функции

- •6.2. Схемная реализация элементарных логических операций. Типовые логические узлы

- •63. Пример электронной реализации логического элемента

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 4

- •Глава 5 компьютерные сети и телекоммуникации введение

- •§ 1. Локальные сети

- •1.1. Аппаратные средства

- •1.2. Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией

- •1.3. Локальные сети учебного назначения

- •Контрольные вопросы

- •§2. Операционные системы локальных сетей

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§3. Глобальные сети

- •3.1. Общие принципы организации

- •3.2. Аппаратные средства и протоколы обмена информацией

- •3.3. Электронная почта

- •3.4.1. Адресация и виды информации в Internet

- •3.4.2. Доступ к информации в Internet

- •3.4.3. Язык разметки гипертекстов html

- •3.4.4. Программа-оболочка Internet Explorer

- •3.4.5. Другие информационные системы в Internet

- •§ 4. Представление об операционной системеunix

- •§ 5. Использование компьютерных сетей в образовании

- •5.1. Телекоммуникации как средство образовательных информационных технологий

- •5.2. Персональный обмен сообщениями

- •5.3. Информационное обеспечение

- •5.4. Совместное решение задач

- •Глава 6 информационные системы введение

- •§ 1. Банки информации

- •1.1. Банки данных

- •1.2. Банки документов

- •1.3. Банк педагогической информации

- •§ 2. Базы данных в структуре информационных систем

- •2.1. Основные понятия

- •2.2. Проектирование баз данных

- •2.3. Представление об языках управления реляционными базами данных типАdBase

- •2.3.1. Основные элементы субд типа dBase

- •2.3.2. Создание структуры файлов базы данных

- •2.3.3. Командный язык субд

- •2.3.4. Ввод данных в базу и редактирование

- •2.3.5. Дополнительные операции

- •2.3.6. Организация системы меню

- •2.3.7. Пример создания информационной системы с помощью субд типа dBase

- •§ 3. Автоматизированные информационные системы

- •3.1. Автоматизированные системы управления

- •3.2. Информационные системы управления

- •3.2.1. Общие принципы

- •3.2.2. Информационные системы управления в образовании

- •3.3. Автоматизированные системы научных исследований

- •3.4. Системы автоматизированного проектирования

- •3.5. Геоинформационные системы

- •Контрольные вопросы

- •§4. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Компьютерные обучающие системы

- •5.1. Основные принципы новых информационных технологий обучения

- •5.2. Типы обучающих программ

- •5.3. Компьютерное тестирование

- •5.4. Перспективные исследования в области компьютерного обучения

- •Глава 7 компьютерное математическое моделирование введение

- •§ 1. О разновидностях моделирования

- •§2. Понятие о компьютерном математическом моделировании

- •2.1. Математическое моделирование и компьютеры

- •2.2. Этапы и цели компьютерного математического моделирования

- •2.3. Классификация математических моделей

- •2.4. Некоторые приемы программирования

- •§3. Моделирование физических процессов

- •3.1. Физика и моделирование

- •3.2. Свободное падение тела с учетом сопротивления среды

- •3.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Законы подобия

- •3.4. Движение тела с переменной массой: взлет ракеты

- •3.5. Движение небесных тел

- •3.6. Движение заряженных частиц

- •3.7. Колебания математического маятника

- •3.8. Моделирование явлений и процессов в приближении сплошной среды

- •3.9. Моделирование процесса теплопроводности

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии

- •4.1. Экология и моделирование

- •4.2. Модели внутривидовой конкуренции

- •4.3. Логистическая модель межвидовой конкуренции

- •4.4. Динамика численности популяций хищника и жертвы

- •4.5. Имитационное моделирование динамики популяций

- •Контрольные вопросы и задания

- •§5. Глобальные модели развития человечества

- •§ 6. Моделирование случайных процессов

- •6.1. Техника стохастического моделирования

- •6.2.Моделирование случайных процессов в системах массового обслуживания

- •6.3. Различные примеры моделирования случайных процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике

- •7.1. Постановка зaдaчи линейного программирования

- •7.2. Симплекс-метод

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 7

- •Содержание

- •§ 6. Введение в язык программирования си 306

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии 641

- •§5. Глобальные модели развития человечества 656

- •§ 6. Моделирование случайных процессов 660

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике 675

7.2. Алгоритм выполнения программ на прологе

Факты и правила программы на Прологе являются описанием отношений и связей между объектами некоторой предметной области, т.е. записью условия некой логической задачи, которую предстоит решить. Описанные отношения и связи рассматриваются статически. Такой подход к программе называется декларативным. Порядок следования фактов, правил и подцелей в правилах не влияет на декларативный смысл программы.

Вместе с тем, программу можно рассматривать с точки зрения последовательности сопоставлений, конкретизации переменных и резолютивных выводов, происходящих при ее выполнении. Такой подход называется процедурным. Процедурный смысл программы обязательно должен учитываться при программировании на Прологе. Так, факт можно рассматривать как полностью определенную процедуру, для выполнения которой больше ничего не нужно. Правило

А:-В1,В2,...,Вn.

можно рассматривать как определение процедуры А, утверждающее, что для ее выполнения надо определить Bl,B2, ... , Вn. ПроцедурыBl,B2, ... , Вnдолжны выполняться в определенном порядке - слева направо. Если выполнение очередной процедуры завершается успешно, то происходит переход к следующей процедуре. Если же по какой-либо причине очередная процедура выполняется неуспешно, то происходит переход к следующему варианту описания этой процедуры, и порядок поиска такого варианта в Прологе задан - сверху вниз. Поиск подходящих для согласования фактов и правил в базе знаний происходит последовательно сверху-вниз, и если подходящих фактов не найдено - ответ отрицательный. Эта стратегия согласования называется «сверху-вниз» и «замкнутый мир».

Рассмотрим процесс выполнения программы более подробно на примере.

Программа 112

а : - b, с, d.

b : - е, f.

с. d. е. f.

? - а.

Выполнение программы начинается с применения метода резолюций к целевому и одному из предложений программы для получения их резольвенты. Подходящее предложение программы подбирается перебором сверху-вниз так, чтобы сопоставление его заголовка с целевым предложением было успешным. В результате резолюции получается новое целевое предложение и метод резолюции применяется к нему и к другому предложению программы. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут согласованы с фактами все возникшие при резолюции подцели, табл. 3.6.

Таблица 3.6

К процессу выполнения программы на Прологе

|

Номер шага резолюции |

|

Целевое предложение |

Исходное предложение |

Резольвента |

|

1 |

|

?-а. |

a:-b,c,d. |

?-b,c,d. |

|

2 |

|

?-b,c,d. |

b:-c,f. |

?-e,f,c,d. |

|

3 |

|

|

?-е,f,с,d |

e. ?-f,c,d. |

|

4 |

|

|

?-f,c,d. |

f. ?-c.d. |

|

5 |

|

|

?-c,d. |

c. ?-d. |

|

6 |

|

|

?-d. |

d. Пустая |

При выполнении логического вывода, если необходимо, происходит конкретизация переменных. Рассмотрим пример.

Программа 113

любит(юрий,музыку).

любит(сергей,спорт).

любит(А,книги):-читатель(А),любопытный(А).

любит(сергей,книги).

любит(сергей,кино).

читатель(юрий).

любопытный(юрий).

?- любит(X,музыку), любит(X,книги).

Двойной запрос в этой программе может быть представлен целевым деревом:

Вначале, просматривая программу сверху вниз. Пролог находит первое предложение, соответствующее первой подцели запроса:

Переменная Х конкретизируется значением «юрий». Начинается согласование 2-й подцели запроса с условием Х=юрий. 1-е и 2-е предложения программы не соответствуют подцели. В 3-ем предложении:

любит(А,книги):-читатель(А), любопытный(А).

аргумент А заголовка есть переменная, поэтому она может соответствовать X, т.е. получает значение А=юрин; вторые аргументы совпадают. Теперь тело правила образует новое множество целей для согласования. Получаем целевое дерево:

Затем Пролог будет искать факты, соответствующие новым подцелям. Последнее результирующее дерево:

Рассмотрим еще один пример.

Программа 114

любит(оля,чтение).

любит(света,бадминтон).

любит(для,бадминтон).

любит(лена,плавание).

любит(лена,чтение).

?- любит(X,чтение), любит(X,плавание).

Запрос означает: есть ли люди, которым нравится и чтение, и плавание? Сначала Пролог ищет факт, сопоставимый с первой частью вопроса: любит(Х, чтение). Подходит первый же факт программы

любит(оля,чтение).

и переменная Х связывается значением «оля». В то же время Пролог фиксирует в списке фактов указатель, показывающий состояние процедуры поиска. Далее Пролог пытается согласовать вторую часть запроса при условии Х = оля, т.е. ищет с самого начала программы факт «любит(оля, плавание)». Такого факта в программе нет, и поиск заканчивается неуспешно. Тогда Пролог возвращается к первои части запроса: любнт(Х,чтение) , «развязывает» переменную Х и продолжает поиск подходящих фактов, начиная с ранее установленного в списке фактов указателя Подходит факт «любит(лена,чтение)», переменная Х конкретизируется значением «лена», и далее вторая часть вопроса успешно согласуется с фактом «любит(лена, плавание)». Пролог выполнил в данном примере поиск с возвратом.

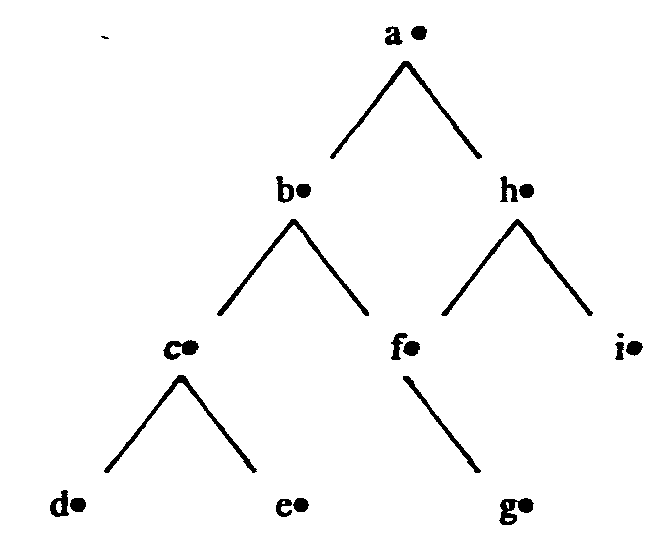

Графически процесс выполнения программы представляется в виде обхода бинарного дерева - дерева вывода, типа изображенного на рис.3.16. Вершины дерева обозначают вопросы, а ребра показывают возможные пути вывода, причем для каждого ребра характерны свои правила и унифицирующая подстановка значений переменных.

Рис.3.16.Дерево вывода программы на Прологе

Обход дерева начинается с движения от вершины (запроса) по самой левой ветви вниз до конца (abed), при этом запоминаются все точки ветвления (точки возврата). При достижении конца ветви решение будет либо найдено, либо нет. В обоих случаях Пролог продолжает дальнейший поиск решений. Выполняется возврат в последнюю точку ветвления с. При этом конкретные значения, присвоенные переменным при движении вниз на сегментеc-d. отменяются, и движение вниз продолжается по расположенной справа ветви с-е до конца дерева вниз. Затем произойдет возврат в предыдущую точку ветвленияbи движение продолжится по ветвиbfg, и так до тех пор, пока все дерево вывода не будет пройдено.