Тарасов / geokniga-geohistoricaldeodynamicbasinanalysis1999 (1)

.pdfс большими сложностями, но в случаях пологих складок возможна од нозначная интерпретация волновой картины (рис. 1.82).

Соляные купола значительно осложняют структурную интерпре тацию профилей, а подсолевые комплексы часто под ними не расшиф ровываются. Но и здесь имеется прогресс, и есть примеры успешного дешифрирования солянокупольных структур (рис. 1.82, 1.83).

Рис. 1.83. Фрагмент сейсмического профиля для Донецкого бассейна (я), на котором дешифрируется солянокупольная структура в виде гриба,

иинтерпретация этого профиля (б). По [Stovba et al., 1996].

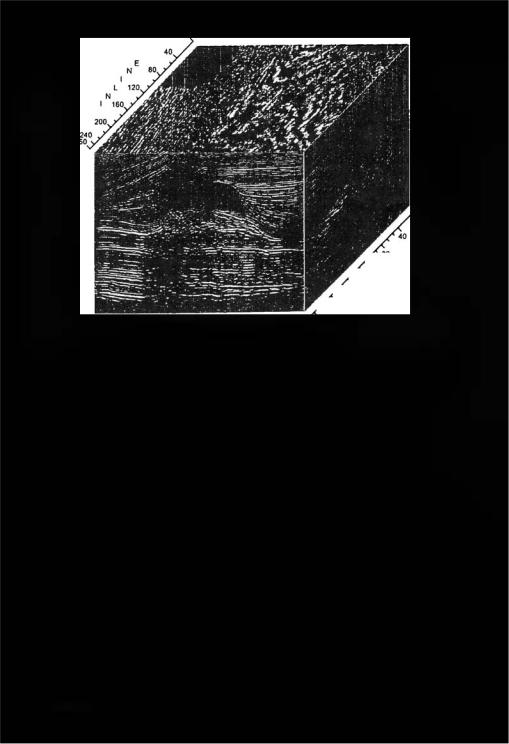

Вцелом анализ сейсмических профилей выходит на первый план в изучении структуры осадочных бассейнов. Развитие методик сейсмо профилирования позволяет все более однозначно понимать тектониче скую структуру бассейнов. Наиболее передовые методы — это полу чение трехмерной сейсмической картины, которые позволяют видеть и интерпретировать структуру в объеме, а это резко увеличивает надеж ность геологической интерпретации. Пример интерпретации трехмер ной сейсмики показан на рис. 1.84.

166

земной поверхности, в которых образуются отложения определенного состава. Для литологических разностей пород без учета условий обра зования используется термин «литофация».

Восстановление палеогеографических обстановок по особенно стям строения пород и комплексам заключенных в них органических остатков носит название фациального анализа. В нем выделяются два необходимых и тесно связанных метода: литологический и биономический анализы.

Литологический анализ базируется на изучении состава одновозра стных комплексов отложений, особенностях геохимии, структуры и тек стуры пород, а также их изменчивости в пространстве. Часто породы одного литологического состава образуются в разных палеогеографиче ских обстановках: например, песчаные отложения формируются в реч ных руслах, пустынных районах, в прибрежно-морских условиях и т. д.; известняки могут отлагаться в разных фациальных зонах моря и в неко торых внутриконтинентапьных озерах. Установление же конкретных ус ловий осадконакопления возможно лишь при совместном анализе раз нообразных признаков: окраски, структуры пород, внутрислоевых и по верхностных текстур, присутствие аутигенных минералов и т. д.

Биономический анализ основывается на изучении остатков живых организмов, содержащихся в горных породах. Его задачей является восстановление палеобиоценозов, изучение условий обитания орга низмов и в итоге воссоздание палеогеографических обстановок. Для этого имеет значение исследование не только комплексов окаменело стей, но и сохранности остатков, особенностей их захоронения и иско паемых следов жизнедеятельности организмов. Так, нахождение тон костенных раковин донной фауны — брахиопод, двустворок и т. д. в прижизненном положении свидетельствует о накоплении осадков на глубинах ниже зоны воздействия волн. Присутствие скоплений удли ненных ориентированных и окатанных остатков фауны, битой ракуш ки характерно для отложений прибрежной литоральной зоны с актив ным гидродинамическим режимом.

Для фациального анализа важно изменение состава отложений и условий их образования как по площади, так и по вертикали, особенно при изучении цикличности осадконакопления на ограниченной терри тории или даже в одной скважине. Основным методом фациального анализа для площадей является составление палеогеографических (ли- толого-палеогеографических) карт.

История составления палеогеографических карт. Впервые тер мин «палеография» был введен Ч. Лайелем в XIX в., однако еще в ра боте «О слоях земных» (1762 г.) М. В. Ломоносов писал о «древней географии». Первые палеогеографические карты европейской части

168

России для всех периодов палеозоя были представлены А. П. Карпин ским в работе «Очерки физико-географических условий европейской России в минувшие геологические эпохи» (1887 г.). В 1938 г. Р. М. Пистрак составлены палеогеографические карты для центральных облас тей Восточно-Европейской равнины. Однако палеогеографические по строения для обширных территорий стали возможны лишь после Ве ликой Отечественной войны, когда в 1947 г. на правительственном уровне было принято решение о проведении глубокого бурения в ма лоизученных районах страны.

Исходные материалы. Создание палеогеографических карт бази руется на данных анализа строения отложений конкретного страти графического интервала в разрезах обнажений и скважин. Кроме них важное значение имеет изучение данных сейсмостратиграфии, даю щих возможность прослеживания фациальной изменчивости пород как по вертикали, так и по латерали.

Как бы ни была густа сеть наблюдений, анализу всегда подвергает ся конечный и неполный объем материала, и недостаток его восполня ется методами интерполяции, экстраполяции и собственными пред ставлениями автора, в результате чего реконструкции содержат эле менты субъективности, а достоверность и детальность палеогеографи ческих карт существенно ниже, чем геологических, и потому для па леогеографических реконструкций рекомендуется использовать топооснову меньшего масштаба.

Виды палеогеографических карт. На палеогеографических кар тах изображаются ландшафты, существовавшие на данной территории в течение определенного отрезка геологического времени. Однако наиболее широкое распространение получили литолого-палеогеогра- фические карты, на которых показываются и типы осадков, формиро вавшихся в пределах рассматриваемой области. При этом состав отло жений обычно изображается крапом, а палеогеографические обста новки — цветом.

При исследовании таких особенностей седиментации, как глубины бассейнов, соленость, динамика среды, температурный и газовый ре жим, важное значение приобретает распределение в осадках органиче ских остатков, которые часто схематически изображаются на палеогео графических реконструкциях. Правилами оформления карт преду смотрены специальные знаки для разных групп морских и сухопутных организмов и остатков листовой флоры.

На эти же карты обычно выносится конкретная мощность отложе ний в точках расположения разрезов или в виде изопахит.

Часто на палеогеографических картах показываются и элементы тектонической структуры района, активные во время формирования

169

отложений рассматриваемого стратиграфического интервала: разломы разного типа, грабены, валы, конседиментационно развивающиеся складки и флексуры и т. д.

По объему стратиграфического интервала Л. Б. Рухиным выделя ются палеогеографические эскизы и собственно карты. Под эскизами Л. Б. Рухин подразумевал палеогеографические реконструкции для крупных стратиграфических подразделений — систем и отделов. Вследствие длительности охватываемого временного интервала на них могут быть показаны только преобладающие и наиболее устойчивые элементы физико-географической среды прошлого. Преимуществом палеогеографических эскизов является достоверность изображенной на них информации. Недостатком же является статичность картины, не позволяющая исследовать ход геологических процессов во времени и их отражение в рельефе земной поверхности и особенностях осадконакопления. Особенно отчетливо этот недостаток проявляется на эски зах для периодов геологического времени, характеризовавшихся быст рыми и частыми изменениями тектонического режима и палеогеогра фических обстановок.

Собственно палеогеографические карты составляются для воз можно более коротких отрезков геологического времени. Для карт гео логических регионов удобными интервалами являются ярусы и подъя русы, а из подразделений региональных стратиграфических шкал — надгоризонты и в меньшей степени горизонты. Для сравнительно не больших территорий возможно построение палеогеографических карт и для более мелких подразделений: подгоризонтов и слоев. Последние карты создаются достаточно редко, и составляются они, как правило, в узко практических целях, например, для исследования строения и ус ловий образования продуктивных слоев при прогнозно-поисковых ра ботах. Отдельные палеогеографические карты составляются обычно для переломных моментов геологической истории изучаемого района. Составляются и атласы палеогеографических карт, дающие возмож ность достаточно детально анализировать историю развития данной территории на протяжении длительного геологического времени. Од нако недостатком подобных карт является их меньшая достоверность.

Методика составления карт. Первым шагом в составлении палео географических карт является выделение в разрезах обнажений и сква жин в пределах изучаемой территории выбранного стратиграфического интервала. Данные о литологии пород и содержащихся в них комплек сах органических остатков выносятся на топографическую основу. В ре зультате получаются карты фактического материала (рис. 1.85а).

Реконструкция условий осадконакопления возможна как на терри тории платформ, так и складчатых областей. В районах с горизон

170

тальным залеганием слоев все данные выносятся непосредственно на современную топооснову. Для областей со сложным тектоническим строением, где первичное залегание слоев нарушено складчато-над- виговыми дислокациями, проводится предварительное восстановление горизонтального положения слоев, называемое палинспастической ре конструкцией. При этом производятся логические и геометрические построения, заключающиеся в устранении горизонтального сокраще ния по разрывным дислокациям и в результате складчатых деформа ций. На полученной схеме доскладчатого строения района изобража ются данные по литологии.

Далее на картах фактического материала оконтуриваются области отсутствия отложений данного возраста и выделяются области распро странения пород однотипного строения и с однородным комплексом палеонтологических остатков. Итогом этого этапа работы являются фациальные (литофациальные) карты (рис. 1.856).

Следующим шагом является переход от карт литофаций к палеогео графическим: методами фациального анализа реконструируются физи ко-географические обстановки накопления различных типов отложений (рис. 1.85в). Определяются направления сноса обломочного материала, морских течений, преобладающие направления папеоветров; качествен но, а если возможно, и количественно оцениваются палеоглубины и т. д. Для областей отсутствия отложений данного возраста на этом этапе не обходимо определить, с чем связано отсутствие отложений: с изначаль ным их ненакоплением или в связи с более поздним размывом. Обяза тельному восстановлению подлежат не только палеогеографические об становки в областях осадконакопления, но и характер рельефа размы ваемых областей в пределах прилегавшей суши (рис. 1.86).

Необходимость палеогеографических карт. Значение палеогео графических построений для восстановления истории геологического развития как отдельных областей и регионов, так и планеты в целом чрезвычайно велико. Палеогеографические карты необходимы для ре конструкции условий осадконакопления и их изменений в прошлом Земли. Анализ распределения мощностей, обычно показываемого на них, совместно с фациальной зональностью дает возможность судить о характере и интенсивности вертикальных движений. По совмещению отложений различных фациальных (структурно-фациальных) зон в складчато-надвиговых областях восстанавливается горизонтальное смещение по тектоническим покровам и сдвигам.

Изучение серий палеогеографических карт, иллюстрирующих зем ные ландшафты и условия формирования отложений для последова тельных отрезков времени, позволяет судить о цикличности седиментогенеза и тектонических событиях на рассматриваемой территории.

171

4ф1(4) |

9(15)’ |

|

А® |

с |

|

л i s |

Ц 1 т С |

|

*13(9) |

® |

19(32) |

22(35) |

|

|

|

|

||||

|

• . ' . С |

|

|

|

|

|

2(0) |

7(10)' |

|

|

|

С ^ . Я® |

|

|

|

12(29) |

ЗС |

1(21) |

||

|

|

|

|

|

||

С. |

. |

8(31)* •:-С |

« - V - |

|

|

|

6(2*)* |

14(39) |

18(22) |

зс§§Е |

23(16) |

||

|

|

|

...... |

|

|

|

|

|

10(21).®,®> |

с |

|

2 0 (2 3 )^ |

|

3(0) |

|

15(26) |

17(14) |

в |

||

|

|

с |

зс drJTi g |

зс |

ч в |

|

4(0) |

|

24(0) |

||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

||

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Рис. 1.85. Последовательность составления литолого' |

1И- |

ких карт. |

|

Практическое значение палеогеографических карт заключается в возможности прогнозирования по ним расположения месторождений осадочных полезных ископаемых, образование которых тесно связано с древними географическими условиями и особенностями осадконакопления или преобразованием более древних пород. К таким типам при родных ресурсов относятся древние россыпи, угли и горючие сланцы, каолиновые глины, бокситы, фосфориты, пластовые залежи железо марганцевых и разнообразных сульфидных руд, полезные ископаемые кор выветривания и т. д. Палеогеографические данные используются при поиске карбонатных и терригенных толщ с высокими коллектор скими свойствами в перспективных нефтегазоносных районах.

В дальнейшем при расширении использования методов компью терного анализа и моделирования совместно и в процессе палеогео графических исследований может дать целый ряд перспективных на правлений теоретической и практической геологии. Например, анализ палеогеографии разных регионов вкупе с данными палеоклиматологии

иостаточной намагниченности пород может дать ценную информацию

овзаимном расположении крупных блоков земной коры и климатиче ских поясов в прошлом и их эволюции. А комплексный анализ распре деления органического вещества в породах, истории погружения с ис пользованием методов палеогеографии и тепловой эволюции осадоч ного бассейна может оказать важную помощь в определении зон нефте- и газогенерации и нахождении перспективных тектонических и седиментационных структур-ловушек.

а— карта фактического материала; б — карта литофаций; в — литолого палеогеографическая карта.

1— точки нахождения разрезов и мощность отложений данного возраста; 2 -9 — состав отложений: 2 — песчаники, 3 — глины с прослоями песчаников и алевролитов, 4 — глины, 5 — ракушечники и пески, 6 — переслаивающиеся известняки и глины, 7 — известняки с прослоями мергелей, 8 — известняки и пиритизированные аргилли ты, 9 — области отсутствия отложений данного возраста; 10 — окраска пород: с — се рая, тс — темно-серая, зс — зеленовато-серая, ч — черная; 11-16 — органические ос татки: 11 — унифицированные фрагменты древесины, 12 — листовая флора, 13 — двустворки, 14 — брахиоподы, 15 — аммониты, 16 — одиночные кораллы; 17 — предпо лагаемое направление преобладающих ветров; 18 — направление сноса обломочного материала; 19 — предполагаемое положение речной долины.

П алеогеограф ические обст ановки : I — область размываемой равнинной суши, II — область прибрежной аккумулятивной равнины и пляжей (аллювиально-дельтовые условия осадконакопления), III — прибрежная зона моря (зона частого чередования оп- ресненно-водных и нормально-морских условий), IV — область опресненно-водной ла гуны, V — область развития баров, VI — область мелкого моря нормальной солености (а — приближенная к береговой линии, б — удаленная от берега), VII — область отно сительно глубокого моря нормальной солености (условия шельфовой впадины с перио дически возникавшим сероводородным заражением в придонных слоях вод), VIII — область более позднего размыва.

173

Рис. 1.86. Палеогеографическая карта Восточно-Европейской плат формы и прилегающих областей для раннеэйфельского времени (бийское время). Сост. П. А. Фокин, 1997.

1-11 — палеогеографические обстановки: 1 — мелкое шельфовое море нормальной солености, 2 — морские относительно глубоководные шельфовые впадины, 3 — бас сейн резко повышенной солености, 4 — морской бассейн с относительно повышенной соленостью, 5 — прибрежная область чередования обстановок лагун с повышенной и пониженной соленостью, 6 — морской бассейн с неустойчивой соленостью, менявшей ся от повышенной до пониженной, 7 — область развития прибрежно-морских и аллю виально-дельтовых обстановок осадконакопления, 8 — континентальные аллювиаль ные равнины, 9 — преимущественно размываемая область низкой равнины, 10 — вы сокая равнина, 11 — гористая суша; 12 — граница временного распространения отло жений данного возраста; 13 — границы палеогеографических областей; 14 — предпо лагаемые границы областей размываемой суши; 15 — предполагаемые границы Вос точно-Европейской платформы для рассматриваемого времени; 16 — основные направ ления сноса обломочного материала.

174

Ч а с т ь I I

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Данная часть посвящена математическим моделям, применяемым в анализе бассейнов, и она рассчитана на читателя, владеющего мате матическим аппаратом. Основное внимание здесь будет сосредоточено на формулировке математических соотношений, адекватно (согласно современным представлениям) описывающих реальность и допус кающих численное решение. Сами эти решения и их геологические следствия почти не будут рассмотрены, так как это потребовало бы значительного увеличения объема книги. Однако приведенные биб лиографические ссылки позволяют интересующемуся читателю само стоятельно получить необходимую информацию. Ссылки даются на работы на русском языке (оригинальные или переводные), но очень часто такой возможности не существует, да авторы и не стремились дать полного обзора всех существующих на данный момент моделей. Как правило, после изложения общих принципов, излагается какаялибо одна из большого многообразия имеющихся моделей только для того, чтобы проиллюстрировать способ приложения соотношений, описывающих какие-либо частные процессы, к реальности, в которой все они (взаимо) действуют одновременно. Результаты в большинстве рассматриваемых здесь моделей могут быть получены лишь с приме нением компьютерных расчетов, поэтому слова «математическое мо делирование» и «компьютерное моделирование» часто используются как синонимы.

Осадочные бассейны являются длительно существующими мега структурами пониженного рельефа и поэтому служат как бы «естест венными ловушками» для вещества, образующегося при разрушении горных поясов, а также некоторой «фабрикой», в которой под действи ем давления, температуры, химических превращений и времени это вещество превращается в породу. Сложность геологических систем, как правило, исключает точное аналитическое решение соответствую щих задач, и поэтому для получения адекватных результатов необхо

175