- •1. Предмет и метод метеорологии

- •2. Связь метеорологии с другими науками. Деление на научные дисциплины

- •3. Значение метеорологии для народного хозяйства и обороны страны

- •4. Особенности

- •6. Краткие сведения о достижениях метеорологической науки

- •7. Международное сотрудничество в области метеорологии

- •Глава 1

- •1.1. Состав воздуха вблизи земной поверхности

- •1.2. Состав воздуха

- •1.3. Уравнение состояния сухого воздуха

- •1.4. Уравнение состояния влажного воздуха

- •1.5. Характеристики влажности воздуха и связь между ними

- •2 Строение атмосферы

- •2.1. Основные сведения о Земле как планете

- •2.2. Принципы деления атмосферы на слои. Краткие сведения о методах исследования атмосферы

- •2.3. Тропосфера, стратосфера и мезосфера

- •2.4. Понятие о воздушных массах и фронтах

- •3 Статика атмосферы

- •3.1. Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия

- •3.2. Уравнение статики атмосферы

- •3.3. Барометрические формулы

- •3.4. Барическая ступень

- •3.5. Вертикальный масштаб атмосферы

- •3.6. Геопотенциал. Абсолютная и относительная высота изобарических поверхностей

- •3.7. Стандартная атмосфера

- •Глава 4 Термодинамика атмосферы

- •4.1. Первое начало термодинамики применительно к атмосфере

- •4.2. Адиабатический процесс

- •4.3. Сухоадиабатический градиент

- •4.4. Потенциальная температура

- •4.5. Критерии устойчивости атмосферы по методу частицы

- •4.6. Изменение потенциальной температуры с высотой при различных видах стратификации атмосферы

- •4.7. Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе

- •4.8. Влажноадиабатические процессы

- •4.9. Анализ состояния атмосферы с помощью термодинамических графиков

- •4.10. Стратификация атмосферы по отношению к влажноадиабатическому и сухоадиабатическому движению частицы

- •4.11. Метод слоя

- •Глава 5

- •5.2. Солнце и солнечная постоянная

- •Глава 6

- •6.1. Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

- •6.2. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере

- •6.3. Законы ослабления радиации в земной атмосфере

- •6.4. Прямая солнечная радиация

- •6.5. Рассеянная радиация

- •6.6. Суммарная радиация

- •6.7. Альбедо

- •Глава 7

- •7.1. Излучение земной поверхности

- •7.2. Излучение атмосферы

- •7.3. Полуэмпирические формулы для расчета излучения атмосферы и эффективного излучения земной поверхности

- •7.4. Влияние облачности на встречное и эффективное излучение

- •7.5. Суточный и годовой ход эффективного излучения

- •Глава 8

- •8.1. Радиационный баланс земной поверхности

- •Глава 9

- •9.1. Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы

- •9.2. Простейшие характеристики турбулентности

- •9.3. Конвективный и турбулентный потоки тепла

- •Глава 11

- •11.1. Уравнение

- •Глава 12

- •12.1. Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере

- •12.2. Инверсии температуры в атмосфере

- •Глава 14 Влажность воздуха

- •14.1. Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере

- •14.2. Испарение

- •Глава 15

- •15.2. Зависимость теплоты фазового перехода и давления насыщенного водяного пара от температуры

- •Глава 16 Туманы

- •16.1. Физические условия образования и классификация туманов

- •Глава 17 Облака

- •Глава 18 Осадки

- •18.1. Классификация осадков

- •18.2. Процессы укрупнения облачных элементов и образования осадков

- •18.3. Наземная конденсация и осадки

- •Глава 19

- •19.1. Силы, действующие в атмосфере

- •19.2. Уравнения движения турбулентной атмосферы

- •Глава 21

- •21.1. Ветер в пограничном слое атмосферы

- •21.2. Местные ветры

- •Глава 22

- •22.1. Яркость небесного свода

- •22.3. Оптические явления в облаках, туманах и осадках

- •Глава 23

- •23.1. Ионизация атмосферы

- •23.3. Механизм образования электрических зарядов в грозовых облаках

- •23.4. Структура грозового облака. Рост града

- •23.5.. Полярные сияния

Глава 6

Ослабление солнечной радиации

6.1. Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

Солнечная радиация, поступившая на верхнюю границу атмосферы Земли, прежде чем дойти до земной поверхности, претерпевает ряд существенных изменений. Частично она рассеивается молекулами воздуха и содержащимися в атмосфере твердыми и жидкими примесями, частично — поглощается. Рассмотрим процесс поглощения солнечной радиации.

К основным газам, поглощающим солнечную радиацию, относятся водяной пар, озон, углекислый газ, а также кислород и ряд малых газовых примесей.

Солнечная радиация в результате поглощения преобразуется в другие виды энергии (главным образом, в тепловую; в верхних слоях в процессе ионизации также в электрическую). Процесс поглощения солнечной радиации в атмосфере носит селективный характер. Коротко рассмотрим спектры поглощения основных газов.

Озон (Оз). Как показывают наблюдения, спектр солнечной радиации, достигающей земной поверхности, резко обрывается на длине волны около 0,3 мкм. Однако Солнце, близкое по своим свойствам к абсолютно черному телу с эффективной температурой излучения около 6000 К, излучает радиацию и более коротких волн. Такое резкое ослабление потока солнечной радиации в области ультрафиолетового участка спектра объясняется поглощением радиации озоном.

Существует большое число полос поглощения озоном по всему спектру. Наиболее сильная полоса (полоса Хартли) приходится на интервал 0,22—0,29 мкм, в котором коэффициенты поглощения весьма велики (максимум достигается при λ= 0,2553 мкм; на этой длине волны десятичный объемный коэффициент поглощения k΄λ = 126,5 см -1).

В другой полосе (0,31—0,36 мкм) поглощение озона значительно слабее: значения k'λ не превышают 0,79 см-1. В видимом участке спектра имеется достаточно широкая полоса поглощения озона (0,44—0,75 мкм), в максимуме которой значение k'λ = 0,0594 см"1. Во всех трех полосах k'λ увеличивается с повышением температуры.

В инфракрасной области на спектрограммах выделяются сильные полосы поглощения озона с центрами на длинах волн 4,75, 9,6 и 14,1 мкм, из которых полоса 9,6 мкм — самая сильная. Средние (для всей полосы) коэффициенты поглощения в инфракрасной области зависят от приведенной толщины слоя озона и атмосферного давления, в то время как в ультрафиолетовой и видимой областях такая зависимость не наблюдается.

Основные полосы поглощения молекулярного кислорода приходятся на ультрафиолетовую область спектра (0,13—0,24 мкм).

Водяной пар (Н2 O) и углекислый газ (СО2). Эти газы имеют очень сложный спектр, полосы поглощения которого расположены как в видимой, так и в инфракрасной области. Основные полосы поглощения водяного пара приходятся на длины волн (центр полосы) 0,72; 0,84; 0,94; 1,14; 1,38; 1,87; 2,70 и 3,20 мкм, а углекислого газа — на длины волн 1,44; 1,60; 2,02; 2,70 и 4,31 мкм.

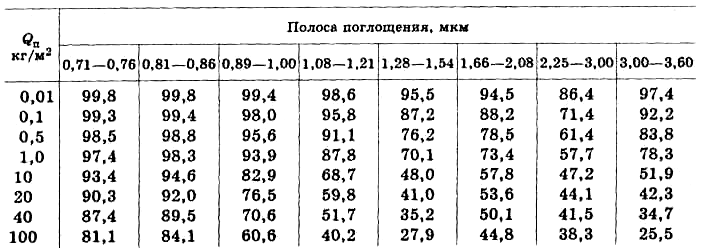

К настоящему времени функция пропускания для водяного пара и углекислого газа достаточно детально изучена экспериментальным путем. В табл. 6.1 приведены опытные значения функции пропускания P(Qп) Для некоторых полос поглощения при различных значениях содержания (массы) водяного пара Qп в столбе воздуха, через который проходят солнечные лучи. Видно, что наиболее сильно солнечная радиация поглощается в полосах, относящихся к ближней инфракрасной области. При обычно наблюдаемых значениях Qп (чаще всего от 1 до 20 кг/м2) при прохождении через всю атмосферу поток солнечной радиации ослабляется за счет поглощения на 5—10 %.

Таблица 6.1. Функция пропускания (%) водяным паром спектральных потоков радиации