- •1. Предмет и метод метеорологии

- •2. Связь метеорологии с другими науками. Деление на научные дисциплины

- •3. Значение метеорологии для народного хозяйства и обороны страны

- •4. Особенности

- •6. Краткие сведения о достижениях метеорологической науки

- •7. Международное сотрудничество в области метеорологии

- •Глава 1

- •1.1. Состав воздуха вблизи земной поверхности

- •1.2. Состав воздуха

- •1.3. Уравнение состояния сухого воздуха

- •1.4. Уравнение состояния влажного воздуха

- •1.5. Характеристики влажности воздуха и связь между ними

- •2 Строение атмосферы

- •2.1. Основные сведения о Земле как планете

- •2.2. Принципы деления атмосферы на слои. Краткие сведения о методах исследования атмосферы

- •2.3. Тропосфера, стратосфера и мезосфера

- •2.4. Понятие о воздушных массах и фронтах

- •3 Статика атмосферы

- •3.1. Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия

- •3.2. Уравнение статики атмосферы

- •3.3. Барометрические формулы

- •3.4. Барическая ступень

- •3.5. Вертикальный масштаб атмосферы

- •3.6. Геопотенциал. Абсолютная и относительная высота изобарических поверхностей

- •3.7. Стандартная атмосфера

- •Глава 4 Термодинамика атмосферы

- •4.1. Первое начало термодинамики применительно к атмосфере

- •4.2. Адиабатический процесс

- •4.3. Сухоадиабатический градиент

- •4.4. Потенциальная температура

- •4.5. Критерии устойчивости атмосферы по методу частицы

- •4.6. Изменение потенциальной температуры с высотой при различных видах стратификации атмосферы

- •4.7. Адиабатические процессы во влажном ненасыщенном воздухе

- •4.8. Влажноадиабатические процессы

- •4.9. Анализ состояния атмосферы с помощью термодинамических графиков

- •4.10. Стратификация атмосферы по отношению к влажноадиабатическому и сухоадиабатическому движению частицы

- •4.11. Метод слоя

- •Глава 5

- •5.2. Солнце и солнечная постоянная

- •Глава 6

- •6.1. Поглощение солнечной радиации в атмосфере Земли

- •6.2. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере

- •6.3. Законы ослабления радиации в земной атмосфере

- •6.4. Прямая солнечная радиация

- •6.5. Рассеянная радиация

- •6.6. Суммарная радиация

- •6.7. Альбедо

- •Глава 7

- •7.1. Излучение земной поверхности

- •7.2. Излучение атмосферы

- •7.3. Полуэмпирические формулы для расчета излучения атмосферы и эффективного излучения земной поверхности

- •7.4. Влияние облачности на встречное и эффективное излучение

- •7.5. Суточный и годовой ход эффективного излучения

- •Глава 8

- •8.1. Радиационный баланс земной поверхности

- •Глава 9

- •9.1. Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы

- •9.2. Простейшие характеристики турбулентности

- •9.3. Конвективный и турбулентный потоки тепла

- •Глава 11

- •11.1. Уравнение

- •Глава 12

- •12.1. Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере

- •12.2. Инверсии температуры в атмосфере

- •Глава 14 Влажность воздуха

- •14.1. Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере

- •14.2. Испарение

- •Глава 15

- •15.2. Зависимость теплоты фазового перехода и давления насыщенного водяного пара от температуры

- •Глава 16 Туманы

- •16.1. Физические условия образования и классификация туманов

- •Глава 17 Облака

- •Глава 18 Осадки

- •18.1. Классификация осадков

- •18.2. Процессы укрупнения облачных элементов и образования осадков

- •18.3. Наземная конденсация и осадки

- •Глава 19

- •19.1. Силы, действующие в атмосфере

- •19.2. Уравнения движения турбулентной атмосферы

- •Глава 21

- •21.1. Ветер в пограничном слое атмосферы

- •21.2. Местные ветры

- •Глава 22

- •22.1. Яркость небесного свода

- •22.3. Оптические явления в облаках, туманах и осадках

- •Глава 23

- •23.1. Ионизация атмосферы

- •23.3. Механизм образования электрических зарядов в грозовых облаках

- •23.4. Структура грозового облака. Рост града

- •23.5.. Полярные сияния

2.3. Тропосфера, стратосфера и мезосфера

Характерной особенностью тропосферы является понижение температуры с высотой. Среднее значение вертикального градиента температуры в тропосфере составляет около 0,65º С/100 м с возможными отклонениями средних (за сезон для данного географического района) значений до 0,3 ºС/100 м в ту и другую сторону. Значения же вертикального градиента в фиксированный момент времени в разных точках могут изменяться в широких пределах — от положительных значений порядка десятков градусов на 100 м до таких же отрицательных значений. В тропосфере образуются туманы и все наиболее важные виды облаков, формируются осадки, грозовая деятельность. Здесь сосредоточена основная масса атмосферы — от 75 % в умеренных и высоких широтах до 90 % в низких. Тропосферу принято делить на несколько слоев: а) нижнюю, или пограничный слой атмосферы (от земной поверхности до высоты 1—1,5 км); б) среднюю (от 1—1,5 до 6—8 км); в) верхнюю (от 6—8 км до тропопаузы).

Уже первые подъемы шаров-зондов в конце прошлого столетия показали, что характерное для тропосферы понижение температуры на некоторой высоте прекращается. Сначала оно замедляется, а затем переходит в изотермическое распределение.

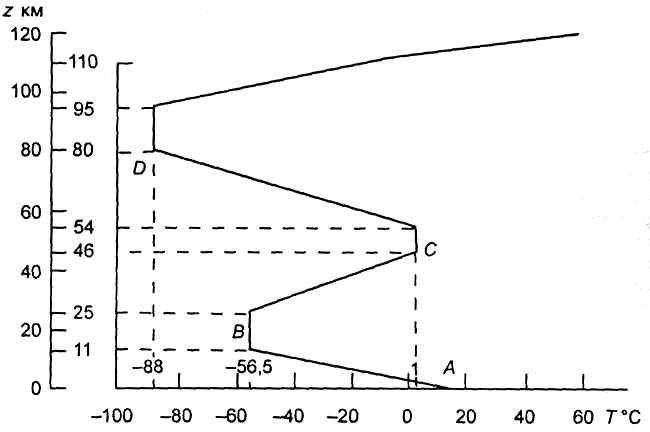

Слой атмосферы, характеризующийся замедленным понижением (γ < 0,2 ºС/100 м), постоянством или повышением температуры с высотой, называется стратосферой. Границы стратосферы в среднем располагаются на высотах 11 и 50 км; переходный слой от тропосферы к стратосфере называют тропопаузой. Среднее (стандартное) значение температуры на этом уровне составляет —56,5 ºС (рис. 2.1).

Стратосфера изучена к настоящему времени достаточно полно с помощью инструментальных методов зондирования атмосферы (радиозонды, самолеты, стратостаты, ракеты). Выше тропопаузы температура чаще всего или не изменяется с высотой (γ = 0), или слабо возрастает (γ < 0).* Изотермическое распределение температуры в стратосфере умеренных широт сохраняется по средним данным до высоты около 25 км. Выше этого уровня температура возрастает.

___________________________

* Изотермическая стратификация характерна для умеренных широт, инверсия — для низких (экваториальных и тропических) широт.

Рис. 2.1. Стандартное (нормальное) распределение температуры воздуха по высоте. Координаты точек: А - 0, 15 ºС; В - 11 км, -56,5 ºС; С — 46 км, 1 - С; D - 80 км, -88º С.

Среднее значение у в слое 25—46 км составляет примерно -0,28º С/100 м, средняя температура переходного слоя — стратопаузы (46—54 км), в котором γ = 0, по ракетным данным, близка к 0 °С (более точно, 274 К) с возможными отклонениями в ту и другую сторону до 20 °С. Высокая температура стратопаузы и ее повышение в слое от 25 до 45 км объясняются поглощением ультрафиолетовой солнечной радиации озоном.

В мезосфере — слое атмосферы, расположенном над стратосферой, наблюдается понижение температуры с высотой при среднем значении γ = 0,35 "С/100 м. В переходном от мезосферы к термосфере слое — мезопаузе (на высоте 80—95 км) — температура воздуха изменяется от -85 до -90 °С (при среднем значении - 88 °С). Выше мезопаузы - в термосфере - температура вновь возрастает с высотой главным образом под влиянием поглощения солнечной радиации (с длиной волны меньше 0,24 мкм) кислородом, который при этом диссоциирует (возникает атомный кислород).

Облака. Детально условия образования облаков, их строение и т. п. рассматриваются в главе17. Здесь приведем основные сведения, относящиеся к морфологической классификации облаков. Последняя включает описание внешнего вида облаков, а также указа ния на высоту их нижней границы (основания). В зависимости от высоты основания zк все облака принято делить на четыре семейства:

а) облака верхнего яруса (zк > 6 км);

б) облака среднего яруса (2 км ≤ zк ≤ 6 км);

в) облака нижнего яруса (zк < 2 км);

г) облака вертикального развития; высота основания этих облаков, как правило, меньше 2 км, однако их вершина может находиться на любой высоте в пределах тропосферы.

Каждое из семейств включает несколько форм (родов) облаков, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько видов и разновидностей. Фотографии наиболее часто наблюдаемых форм, видов и разновидностей облаков и их- описание составляют содержание „Международного атласа облаков"*. Наименования облаков по международной классификации — латинские, но в нашей стране часто употребляются также русские названия. Сокращенные обозначения соответствуют латинским названиям облаков.

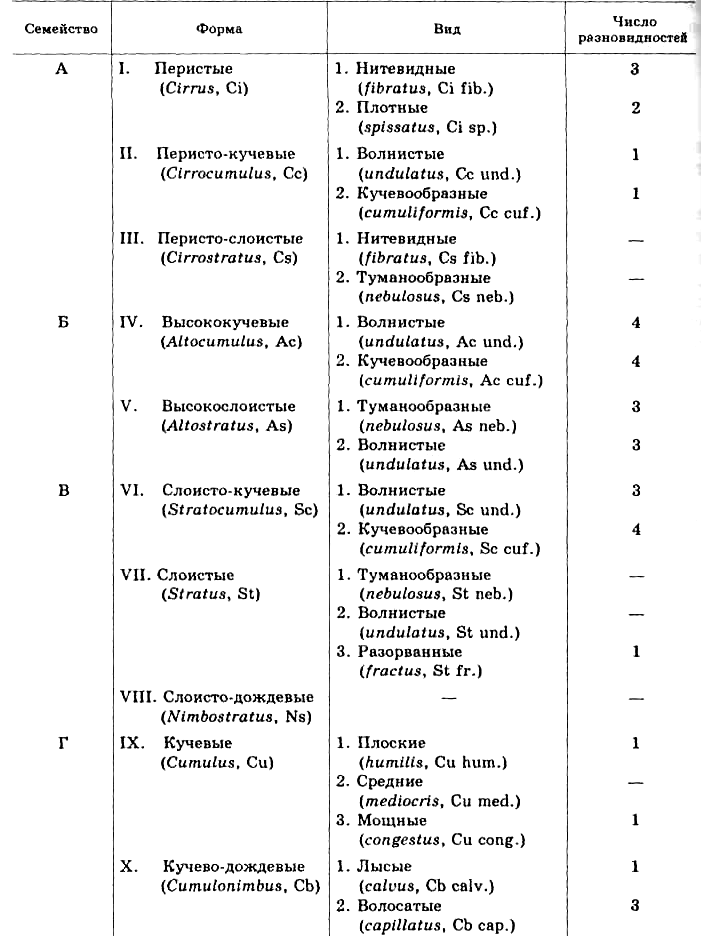

Сведения о наименовании облаков приведены в табл. 2.3 (в соответствии с Атласом облаков).

Общее число форм облаков (во всех четырех семействах) равно десяти. Семейство облаков верхнего яруса включает три формы: перистые (Ci), перисто-кучевые (Сс) и перисто-слоистые (Cs); семейство облаков среднего яруса — две формы: высококучевые (Ас) и высокослоистые (As); семейство облаков нижнего яруса — три формы: слоисто-кучевые (Sc) , слоистые (St) и слоисто-дождевые (Ns); семейство облаков вертикального развития — две формы: кучевые (Сu) и кучево-дождевые (СЬ).

В природе нередко встречаются переходные формы облаков или наблюдается сочетание нескольких форм (видов, разновидностей) облаков.

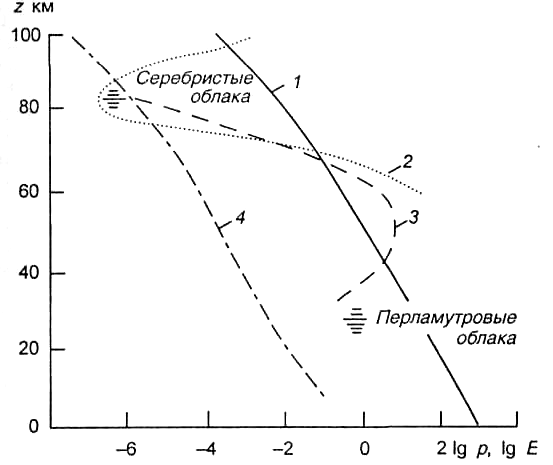

В стратосфере на высотах 22—30 км образуются перламутровые облака. В верхней мезосфере на высотах 82—85 км в летнее время, когда здесь наиболее низкие температуры, наблюдаются серебристые (или мезосферные) облака. Это очень тонкие облака, настолько прозрачные, что через них хорошо видны звезды. Прежде полагали, что эти облака образуются из вулканической пыли. В настоящее время исследователи считают, что происхождение серебристых облаков аналогично происхождению перистых облаков. Выше 85 км (в области мезопаузы) стратификация атмосферы сильно

_______________________________

В нашей стране издан Атлас облаков (Гидрометеоиздат, 1978), в котором принята классификация облаков, несколько отличающаяся от международной. С изучения этого Атласа облаков и должно начинаться овладение сложным делом наблюдения облаков в природе.

Таблица 2.3. Морфологическая классификация облаков

устойчивая (γ ≤ 0), что способствует накоплению водяного пара. Здесь при очень низких температурах сравнительно небольшая концентрация пара оказывается достаточной для того, чтобы произошла сублимация.

Для выяснения условий образования серебристых облаков обратим внимание на обстоятельство, отмеченное И. А. Хвостиковым. Для начала конденсации водяной пар должен достичь состояния насыщения (е = Е). Но давление водяного пара на любом уровне всегда меньше общего давления воздуха: е < р (часть меньше целого). Согласно рис. 2.2, на высотах от 30 до 80 км Е > р. Это неравенство означает, что на указанных высотах никогда не может быть достигнуто состояние насыщения водяного пара (е = Е), сопровождающееся образованием облаков.

На рис. 2.2 нанесена также кривая е = bр (кривая 4), где b = 2,5 • 10-4 — постоянная, пропорциональная доле пара (s = 0,622 е/р = 0,622 b). Сравнение кривых е и Е показывает, что в слое 80—85 км е > Е , т. е. в этом слое возможно образование облаков, если справедливо принятое условие постоянства доли пара (s = const) с высотой в пределах стратосферы и мезосферы.

Рис. 2.2 Распределение по высоте атмосферного давления над средними широтами России (1), давления насыщенного водяного пара поданным измерений температуры над территорией России (2) и над ст. Черчилл, Канада, 59° с. ш. (3), а также фактического давления водяного пара (4).