- •Глава I предмет и значение логики

- •§1. Роль мышления в познании

- •§ 2. Понятие о форме и законе мышления Форма мышления

- •§ 3. Основные логические законы

- •§ 4. Язык логики

- •§ 5. История логики (краткий очерк)

- •§ 6. Значение логики

- •§ 1. Понятие как форма мышления Общая характеристика понятия

- •§ 2. Содержание и объем понятия

- •§ 3. Виды понятий

- •§ 4. Отношения между понятиями

- •Глава III логические операции с понятиями

- •§1. Обобщение и ограничение понятий

- •§ 2. Определение понятий

- •§ 3. Деление понятий

- •1. Деление должно быть соразмерным.

- •2.Деление должно производиться только по одному основанию.

- •3.Члены деления должны исключать друг друга.

- •4.Деление должно быть непрерывным.

- •§ 4. Операции с классами

- •Глава IV суждение

- •§ 1. Суждение как форма мышления

- •§ 2. Простые суждения

- •I (Некоторые s суть р): X(s(X) р(х))

- •§3. Сложные суждения

- •2. Разделительные (дизъюнктивные) суждения.

- •3. Условные (импликативные) суждения.

- •4. Эквивалентные суждения (двойная импликация).

- •§ 4. Логические отношения между суждениями

- •1. Противоположными (контрарными) являются суждения а и е, которые одновременно не могут быть истинными, но могут I. Быть одновременно ложными.

- •1. Эквивалентные — это суждения, которые принимают одни и те значения, т.Е. Одновременно являются либо истинными, либо ложными.

- •2.Частичная совместимость характерна для суждений, которые могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно ложными.

- •§5. Модальность суждений

- •1. Эпистемическая модальность

- •2. Деонтическая модальность суждений

- •3. Алетическая модальность

- •1)Логическая модальность

- •Глава V. Логика вопросов и ответов

- •§1. Виды вопросов

- •1. Семантика вопросов.

- •2. Функции вопросов.

- •3. Структура вопросов.

- •4. Отношение к обсуждаемой теме.

- •§ 2. Виды ответов

- •Глава VI

- •§ 2. Непосредственные умозаключения

- •1. Превращение.

- •2. Обращение.

- •3. Противопоставление предикату.

- •4. Умозаключения по логическому квадрату.

- •§3. Простой категорический силлогизм Состав простого категорического силлогизма

- •2.Вывод по 1-й фигуре, в которой большая посылка — частное суждение.

- •3.Одна из посылок — частное суждение, заключение — общее суждение.

- •4.Вывод по 2-й фигуре из двух утвердительных посылок.

- •5.Вывод по 1-й фигуре, в которой меньшая посылка — отрицательное суждение.

- •§ 4. Умозаключения из суждений с отношениями

- •Глава VII

- •§1. Чисто условное и условно-категорическое умозаключения

- •§ 2. Разделительно-категорическое умозаключение

- •§ 3. Условно-разделительное умозаключение

- •§ 4. Сокращенный силлогизм (энтимема)

- •§ 5. Сложные и сложносокращенные силлогизмы

- •§ 6. Понятие о логике высказываний

- •Глава VIII индуктивные умозаключения

- •§ 1. Полная индукция

- •§ 2. Неполная индукция. Популярная индукция

- •§ 3. Научная индукция

- •1. Индукция методом отбора

- •2. Индукция методом исключения

- •1. Метод сходства

- •2. Метод различия

- •3. Соединенный метод сходства и различия

- •4. Метод сопутствующих изменений

- •5. Метод остатков

- •§ 4. Статистические обобщения

- •Глава IX умозаключения по аналогии

- •§ 1. Понятие аналогии

- •§ 2. Виды аналогии

- •§ 3. Условия состоятельности выводов по аналогии

- •§ 4. Роль аналогии в науке и правовом процессе

- •Глава X. Логические основы аргументации

- •§ 1. Аргументация и доказательство

- •§ 2. Состав аргументации: субъекты, структура

- •§ 3. Способы аргументации: обоснование и критика

- •1. Деструктивная критика

- •2.Конструктивная критика

- •3.Смешанная критика

- •§ 4. Правила и ошибки в аргументации

- •1. Правила и ошибки по отношению к тезису

- •2. Правила и ошибки по отношению к аргументам

- •3. Правила и ошибки демонстрации

- •§ 5. Поля аргументации

- •1. Понятие и состав полей аргументации

- •2. Согласование полей аргументации

- •Глава XI гипотеза

- •§ 1. Понятие и виды гипотез. Версия Понятие гипотезы

- •§ 2. Построение гипотезы (версии)

- •§ 3. Проверка гипотезы

- •§ 4. Способы доказательства гипотез

§ 3. Деление понятий

Сущность деления

При изучении какого-либо понятия нередко встает задача раскрыть его объем, т.е. распределить предметы, которые мыслятся в понятии, на отдельные группы. Так, чтобы лучше понять, что такое сделка (действие гражданина или организации, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей), следует разделить сделки на виды: многосторонние, двусторонние и односторонние.

Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением.

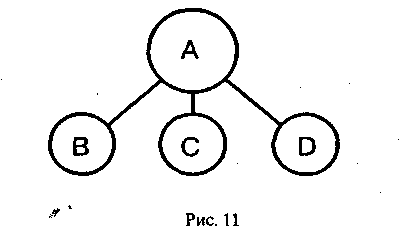

В операции деления следует различать делимое понятие — объем которого следует раскрыть, члены деления — соподчиненные виды, на которые делится понятие (они представляют собой результат деления), и основание деления — признак, по которому производится деление. Логическая операция деления может быть представлена схемой (рис. 11), где А — делимое понятие, В, С, D — члены деления.

Сущность деления состоит в том, что предметы, входящие в объем делимого понятия, распределяются по группам. Делимое понятие рассматривается при этом как родовое, и его объем разделяется на соподчиненные виды. Так, в приведенном примере делимое понятие «сделка» является родом, а члены деления «многосторонняя сделка», «двусторонняя сделка», «односторонняя сделка» — его видами. Основанием деления является число сторон сделки.

Операция деления позволяет правильно распределить предметы по группам, изучить их, а следовательно, глубже познать весь класс в целом. Знание видов и правил деления имеет большое значение в работе юриста, особенно в следственной практике. Планирование расследования преступлений, составление схем в процессе планирования, классификация следственных версий и ряд других следственных действий имеют своей основой логическую операцию деления понятий.

Виды деления

Различают деление 1) по видоизменению признака и 2) дихотомическое деление.

1. Деление по видоизменению признака. Основанием деления является признак, при изменении которого образуются видовые понятия, входящие в объем делимого (родового) понятия. Например, государства в зависимости от формы государственного устройства делятся на унитарные и федеративные; право по форме своего выражения — на правовой обычай, юридический прецедент и нормативный акт.

Основанием деления могут быть различные признаки делимого понятия. Выбор признака зависит от цели деления, от практических задач. Вместе с тем к основанию деления должны предъявляться некоторые требования, важнейшее из которых — объективность основания. Не следует, например, делить книги или кинофильмы на интересные и неинтересные. Такое деление субъективно: одна и та же книга (кинофильм) может быть интересна для одного человека и неинтересна для другого.

Правила деления

В процессе деления понятия необходимо соблюдать четыре правила, которые обеспечивают четкость и полноту деления.

1. Деление должно быть соразмерным.

Задача деления заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме объему делимого понятия. Если, например, при делении преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности выделить преступления небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие преступления, то правило соразмерности деления будет нарушено, так как не указан еще один член деления: особо тяжкие преступления.

Такое деление называется неполным.

Правило соразмерности будет нарушено и в том случае, если будут указаны лишние члены деления, т.е. понятия, не являющиеся видами данного рода. Такая ошибка будет иметь место, если, например, при делении понятия «уголовное наказание» кроме всех видов наказания указывается предупреждение, которое не входит в перечень мер наказания в уголовном законодательстве, а является видом административного взыскания.

Такое деление называется делением с лишними членами.