- •Часть 1.

- •I. Исторические предпосылки создания и развития менеджмента.

- •Часть 2.

- •II. Эволюция управления как научной дисциплины

- •1. Школа научного управления.

- •1) Концепция «управления заданиями» ф.У. Тейлора:

- •2. Административная (классическая) школа.

- •3. Школа человеческих отношений. Школа поведенческих наук.

- •4. Школа науки управления (количественная школа, «новая» школа).

- •5. Школа социальных систем

- •6. Эмпирическая школа

- •Часть 3.

- •III. Отечественный опыт управления.

- •20-Е годы XX века.

- •30-Е – 50-е годы XX века.

- •60-Е – 70-е годы XX века.

- •80-Е - 90-е годы XX века.

- •IV. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента.

- •Часть 4.

- •IV. Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента.

Часть 2.

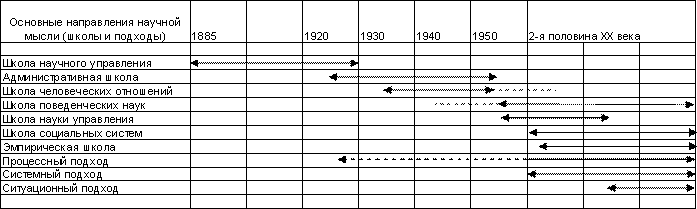

II. Эволюция управления как научной дисциплины

Введение.

Согласно Американской энциклопедии профессионального менеджмента начало управлению как науке было положено в 1986 г., когда бизнесмен Г.Р. Таун выступил на собрании Американского общества инженеров-механиков с докладом «Инженер как экономист». В этом докладе обращалось внимание на то, что инженер на производстве должен не только делать расчеты, проводить эксперименты и формировать технические решения. Он должен осмысливать в какие экономические затраты выльется та или иная идея, какие организационные проблемы придется решать, какой эффект можно ожидать от реализации этой идем на рынке и т.д. Т.е. инженер должен обладать не только техническими знаниями, но и знаниями экономики, а также психологии и других наук, чтобы эффективно управлять производственными процессами.

Развитие управления как научной дисциплины не представляло собою серию последовательных шагов вперед. Скорее это было несколько подходов, которые часто совпадали. Успехи в теории управления всегда зависели от успехов в других, связанных с управлением областях, таких как математика, инженерные науки, психология, социология, антропология. По мере того, как развивались эти области знания, исследователи в области управления, теоретики и практики, узнавали все больше о факторах, влияющих на успех организации.

Классической теорией выделяют четыре важнейших подхода, которые внесли существенный вклад в развитие теории и практики управления:

- подход с позиций выделения различных школ в управлении;

- процессный подход;

- системный подход;

- ситуационный подход.

Подход с позиций выделения различных школ в управлении фактически заключает в себе еще несколько разных подход – это школы управления:

- школа научного управления;

- школа административного управления;

- школа человеческих отношений и школа поведенческих наук;

- школа науки управления (количественная школа);

- школа социальных систем;

- эмпирическая школа.

Школы менеджмента в теории управления

1. Школа научного управления.

Основные представители:

Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. Гилбрет, Г. Гантт, Г. Эмерсон, Г. Форд.

Представители школы научного управления полагали, что используя наблюдения, замеры, логику и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь их более эффективного выполнения. Т.е. ключевой особенностью данной школы является перенесение методов инженерных наук на организацию производства. Впервые руководители-практики и ученые увидели, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут быть эффективно использованы в практике достижения целей организации.

Последние десятилетия 19 века характеризуются исключительным накоплением ресурсов в американской индустрии. Широкое использование электроэнергии, механизация ручного туда привели к потенциально высокой продуктивности и массовому производству техники. Незрелые формы управления стали главным препятствием на пути к более высокой производительности. Труд был сильно специализирован, требовал поддержки и координации, интеграции и систематизации работы. И совсем не случайно, что первые попытки систематизировать управление исходили от инженеров. Инженеры создавали оборудование, содействовали его внедрению, помогали советами по его использованию и оказывали большую помощь в решении управленческих проблем.

Ф.У. Тейлор – основоположник научного менеджмента.

Основные труды: Управление фабрикой, Принципы научного управления.

Тейлор о своей системе:

«Наука вместо традиционных навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество вместо индивидуальной работы; максимальная производительность вместо ограничения производительности; доведение каждого отдельного рабочего до максимальной доступной ему производительности и максимального благосостояния».

Движущей силой, душой новой системы выступили четыре научных принципа, которые Тейлор называл законами управления:

1) Создание научного фундамента, заменяющего собой старые, грубо-практические методы работы, научное исследование каждого отдельного вида трудового действия;

2) Отбор рабочих и менеджеров, их тренировка и обучение на основе научных критериев;

3) Сотрудничество между администрацией и рабочими в деле практического внедрения НОТ;

4) Равномерное и справедливое распределение обязанностей и ответственности между рабочими и администрацией.

С технологической стороны научный подход Тейлора был направлен на анализ существующей практики в целях стандартизации и рационализации использования ресурсов. Со стороны человеческих ресурсов он искал наиболее высокую степень индивидуального развития и вознаграждения путем уменьшения усталости, научного отбора, соответствия способностей работника выполняемым им работам, а также путем стимулирования работника.

Определение «работы с прохладцей».

Рабочий вместо того, чтобы прилагать все усилия для максимально возможного повышения своей выработки, в большинстве случаев сознательно стремился работать так мало, как только может, и давать значительно меньшую выработку, чем та, на которую он в действительности способен.

Тйлор различал:

«естественное отлынивание» - результат «инстинкта и тенденции человека не усердствовать»;

«систематическое отлынивание» - результат «оценка рабочими отношений с другими людьми».

Современный термин, отражающий явление работы с прохладцей – рестрикционизм. Рестрикционизм – искусственное сдерживание производительности труда.

Тейлором были предложены ряд концепций: