Конституция РФ

.pdfПрактическое состояние доктрин в российском законодательстве |

2 секция |

|

|

начиналось тотчас после завершения учебы и получения высшего образования. Но начиналось с призыва. Теперь же это общение стало более разнообразным. Изменения показаны в табл. 4. Суть такова.

Все лица мужского пола, которым на время учебы предоставлялась «учебная» отсрочка (при отсутствии других прав на отсрочку или освобождение) будут приглашаться (призываться) на военную службу, имея следующие возможности выбора:

1)подписания контракта о прохождении военной службы в звании солдата, матроса, сержанта, старшины — на 3 года, либо прапорщика, мичмана, офицера — на 5 лет (естественно, при наличии у выпускника специальности, нужной военному ведомству);

2)прохождения службы по призыву в звании солдата, матроса — на один год (при любой другой специальности, полученной в учебном заведении).

Такой выбор выпускник вуза должен будет сделать в военкомате, находясь еще вне армии. Но на этом процесс его привлечения к военной службе не закончится.

Если же он выберет для себя вариант службы по призыву, то ему через 6 месяцев (уже при нахождении в казарме) может быть предложено продолжить службу одним из трех способов:

−по контракту в звании солдата, матроса, сержанта, старшины — не менее чем на 2,5 года;

−по контракту в звании прапорщика, мичмана, офицера — на 5 лет;

−третий, рутинный способ — служба по призыву оставшиеся пол года. Интересы военачальников в такой системе понятны. Армия, судя по за-

мыслам придания ей «нового облика», в ближайшие годы будет заинтересована в ускоренном комплектовании по контракту, особенно должностей сержантов. Их надо откуда-то набрать, причем хотелось бы из числа лиц, имеющих хорошее базовое образование.

Интересы производственных (народно-хозяйственных и обороннопромышленных) отраслей тоже понятны. Им нужны специалисты высокой квалификации для подъема экономики на инновационной основе. И чем быстрее они войдут в производственную сферу, тем лучше. Поэтому руководство предприятий ВПК и раньше стремилось «забронировать» специалистов, и теперь ставит этот вопрос.

Казалось бы, в таком конфликтном случае решение проблемы должно быть перенесено на микроэкономический уровень домохозяйств, граждан. Пусть сами решают. Но для этого надо создать такую систему подготовки граждан к выполнению конституционного долга по защите Отечества (на случай войны) и, главное, такую систему материальных и иных привлекательных стимулов, чтобы гражданин РФ сам добровольно решил, как ему выгоднее поступить в мирное время.

321

Конституция и доктрины России современным взглядом

Но есть еще и третьи (по перечислению, но не по силе воздействия) интересы — тех, кто пользуется несовершенством системы комплектования

истрахом граждан перед армией с «крепостническими» порядками нахождения в ней и крайне низким уровнем материального вознаграждения за ратный труд. Это коррупционеры, вымогатели и т. п.

Они-то и «лоббируют» такое законодательство, которое с помощью ряда законоположений и подзаконных актов сохраняет коррупциогенность повсеместно: и в системе образования (при поступлении в «элитный» вуз), и в системе призыва в армию, и при заключении военнослужащим контракта с военной организацией государства.

Ксожалению, скрытное влияние противоправных сил велико. Об этом и свидетельствует принятие проанализированных выше поправок к закону.

Так что проблема принуждения к заключению контракта теперь может усугубиться, распространившись на выпускников вузов, которым уже не один раз, а дважды придется решать вопрос о своем отношении к службе в армии. При этом многое будет зависеть от того, насколько добровольным (на самом деле) будет для военнослужащих, проходящих службу по призыву, выбор того варианта дальнейшей службы, который интересует конкретно каждого из них. Но при нахождении в казарме, когда военнослужащий естественно ограничен в своих правах и возможных действиях, отследить соблюдение права на добровольность крайне затруднительно.

Охарактеризованная выше проблема имеет два решения.

Первое реализуется посредством выдвинутого правозащитниками предложения изменить формулировку п. 1 статьи 34 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (она приведена в верхней части таблицы), исключив из нее слова о возможности заключения контракта с «военнослужащими, проходящими военную службу по призыву», после «не менее 6 месяцев» службы. Это законоположение вводилось, когда продолжительность службы по призыву составляла 2 года, и ожидание ее завершения желающими подписать контракт казалось нецелесообразным. Однако выяснилось, что законоположение, не подкрепленное ростом привлекательности военной службы, отнюдь не ускорило выполнение ФЦП, направленной на комплектование воинских частей постоянной готовности. Более того, оно привело к правонарушениям при принудительном заключении контракта, к поборам

идаже бегству контрактников из ВС РФ. Показателен и другой пример — старшего сержанта Сергея Мыльникова. После полутора лет образцовой службы по призыву его уговорили (по версии СМИ59, это произошло перед самым началом военных действий) подписать контракт. И в Южной Осетии он участвовал в боевых действиях уже как контрактник. Отличился в бою. Из рук Президента РФ получил Золотую звезду Героя России. И после этого, несмотря на самые заманчивые предложения начальников продолжить

59 Хроленко А. Путеводная звезда. Военно-промышленный курьер. № 8 от 4–10. 03.2009.

322

Практическое состояние доктрин в российском законодательстве |

2 секция |

|

|

службу или поступить в военную академию, досрочно прервал контракт, уволился в запас и поступил учиться в родном Екатеринбурге в университет. Этот пример, с одной стороны, наглядно демонстрирует недостаточно высокую привлекательность нынешней военной службы по контракту, а с другой — многообразие интересов наших граждан, способных и на подвиг и на труд. Их надо уважать.

Заметим еще, что предложенная правозащитниками корректировка закона не требует никаких дополнительных расходов.

Второй способ решения проблемы связан с возвратом к вопросу о предназначении службы по призыву. Следовало бы оставить ее только для подготовки юношей к службе по контракту и/или к пребыванию в составе мобилизационного ресурса. Такое предназначение службы по призыву было записано в «Основах государственной политики РФ по военному строительству на период до 2010 года», утвержденных В. Путиным в августе 2002 г. Для реализации этого предназначения — тем, кто не стал поступать в вуз или не прошел по конкурсу, — достаточен 6-месячный срок службы-обучения в учебных воинских частях. А для ставших студентами достаточно обучения на военной кафедре и краткосрочного прохождения лагерных сборов. В любом случае, молодые люди должны сдать зачеты по военно-учетной специальности и, что немаловажно, принять присягу.

А в регулярных войсках принявшие присягу граждане должны служить исключительно по контракту, добровольно и, конечно же, не менее 3 лет. Для военной организации лучше всего, чтобы служба в среднем продолжалась около 6 лет. Тогда и на боеспособности войск это скажется благотворно, и количество военных пенсионеров не будет расти беспредельно. По опыту других государств, для этого нужно разумное сочетание стимулов.

Реализация такого предложения, обоснованного в 2001 году, не связана со значительными расходами бюджетных средств. А главное, она ведет к росту боеспособности войск, одобрительно воспринята гражданами и безусловно посодействует искоренению коррупции в России.

Юридически способ реализации этого предложения сводится к замене числа «12» на число «6» в подпункте «д» пункта 1 статьи 38, который устанавливает в упомянутом выше законе продолжительность службы по призыву — количеством месяцев.

Но для осуществления этого предложения нужна политическая воля. О ее наличии вроде бы свидетельствует утверждение новой федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы РФ (2009–2013 годы)»60. В ней говорится также и о реформировании военной службы. Вот только сроки настораживают. Есть ли у нас такой запас времени? Ведь уже в этом году в 18-летний возраст вступают юноши, родив-

60 Федеральная программа утверждена указом Президента РФ от 10.03.2009 № 261 и опу-

бликована в Российской газете от 13.03.2009.

323

Конституция и доктрины России современным взглядом

шиеся в год развала нашего прежнего государства. Тогда-то и начался двукратный спад рождаемости. А затягивать реформы наши чиновники умеют,

очем свидетельствует хотя бы тот факт, что концепция этой программы была утверждена Президентом еще в 2001 г.

Казалось бы, двух примеров уже достаточно, чтобы показать необходимость пересмотра нашего законодательства в рамках антикоррупционной кампании. Но есть еще один пример, способствующий проявлению всех

других.

Третий пример — противоправно избыточное засекречивание сведений

овоенной организации государства, ведущее к правонарушениям в ней, непрозрачность нашего бюджета, особенно военных расходов, что способствует хищениям и нецелевому использованию бюджетных средств. У нас есть закон о государственной тайне. Если в него внимательно вчитаться, то можно увидеть, что о засекречивании бюджетных сведений там сказано только в связи с расходами на ведение «разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности». А что на практике? Указом Президента РФ утвержден Перечень сведений, составляющих военную тайну, в соответствии с которым чиновники могут засекречивать практически все, что им угодно.

Налицо противоречие между законом РФ и указом Президента. Но оно одновременно является и более глубоким противоречием, поскольку обусловлено невыполнением требований Конституции. Ведь в п. 3 статьи 90 сказано следующее: «Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам». Иными словами: если указ противоречит закону, то он противоправен, его надо менять.

Конечно же, Президент, утверждая упомянутый Перечень, в силу своей занятости ситуацию не мог отследить. Значит лица, готовящие его указы, воспользовавшись этим в угоду коррупционерам и в ущерб обществу, «подсунули» указ с прилагаемым Перечнем на подпись. Это ли не сигнал бедствия в сфере государственного управления?

Представляется, что приведенных примеров достаточно. Законы РФ надо приводить в соответствие с Конституцией (ее духом и смыслом, или даже «буквой»), а указы и подзаконные акты — в соответствие с законами.

Резюме:

1.На отмеченные в докладе, как и на другие факты несоответствия ряда положений действующих законов РФ требованиям Конституции, следует обратить внимание не только законодательной и исполнительной власти, но и Конституционного Суда РФ.

2.Специально созданные общественные органы типа Общественной палаты с этой задачей пока, как свидетельствуют результаты их дея-

324

Практическое состояние доктрин в российском законодательстве |

2 секция |

|

|

тельности, не справляются. Правозащитники тоже не делают этого, поскольку основной алгоритм их работы связан с правонарушениями отдельных граждан, а не общества в целом.

Значит, нужны иные общественные силы и движения, в частности, формируемые организаторами данной конференции на основе научно обоснованных рекомендаций.

Конституция, безусловно, — документ высшей степени стабильности. Но и не догма. Но пока в нее не внесены какие-либо уточнения, отношение к законам РФ и разнообразным доктринам (концепциям, стратегиям), если смотреть современным взглядом, должно быть как к жизненно важным и работающим, регулярно уточняемым документам. Однако малейшее нарушение действующей Конституции РФ должно рассматриваться и устраняться по первому же сигналу со стороны гражданина или общественной организации.

Концептуально-доктринальное и законодательное обеспечение

национальной безопасности России: ревизия и систематизация

Белов П.Г. (Москва)

На основе проблемно-ориентированного анализа политико-правового обеспечения национальной безопасности (НБР) и нынешнего положения дел в этой сфере государственной деятельности, обосновывается необходимость ее совершенствования. При подготовке соответствующих предложений автор использовал дедуктивно-аксиоматический метод, а в качестве исходных постулатов применял утверждения, не противоречащие природе вещей и объективно существующим закономерностям жизнедеятельности людей.

Исходные предпосылки и понятия

Для внесения ясности в последующие рассуждения, вначале уместно определиться с базовыми постулатами и используемыми ниже терминами. Естественно также начать с безопасности, оперирование которой предполагает, что имеется в виду система, состоящая, как минимум, из двух частей. Одна из них угрожает, являясь источником какой-то опасности, а другая — ее возможной жертвой, т. е. тем, что может пострадать каким-либо образом.

325

Конституция и доктрины России современным взглядом

Что касается жертвы, то в данном случае речь идет о сообществах людей под названием народ и нация. Если точнее — то об их способности длительно сохранять жизнестойкость благодаря живучести, стабильности и устойчивости к воздействию различных неблагоприятных факторов. Чтобы разобраться как это происходит, желательно иметь четкое представление о тех потребностях, ценностях и интересах, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека и созданных им сообществ. Говоря же о неблагоприятных факторах, следует иметь в виду различные опасности, угрозы и вызовы, способные причинить ущерб, т. е. сделать людей менее пригодными к сколь-нибудь длительному существованию.

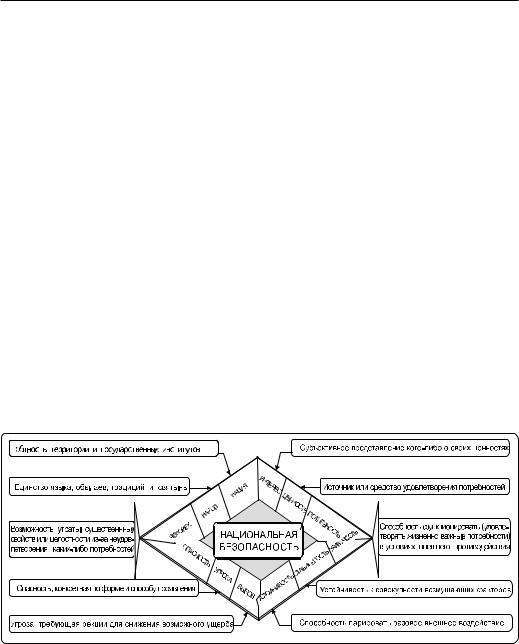

Перечисленные термины сгруппированы в четыре триады и размещены на гранях ромба, изображенного в средней части рис. 1. Связанные с ними прямоугольники содержат существенные или отличительные признаки соответствующих понятий. В целом же, все имеющиеся там сведения составляют основу, минимально необходимую для уяснения сущности НБР.

При уточнении сущности включенных в ромб понятий исходили из того, что запредельная опасность для людей чревата прекращением жизнедеятельности. Поэтому человека и образуемые им сообщества в последующих рассуждениях можно считать существами не только и не столько политическим (как у Аристотеля) либо социальным, сколько — биологическими, а их деятельность — увязывать с удовлетворением потребностей, необходимых, по меньшей мере, для самосохранения и самовоспроизводства народа или нации.

Рис. 1. Понятийный базис национальной безопасности

Под потребностями здесь подразумевается все необходимое для продолжительного существования людей как открытых систем, т. е. потоки энергии, вещества и информации с эволюционно апробированными параметрами,

326

Практическое состояние доктрин в российском законодательстве |

2 секция |

|

|

а под ценностями — соответствующие источники или аккумуляторы, объективно пригодные для формирования таких потоков. При этом нематериальные ценности будем делить на общезначимые (универсальные — права и свободы… и кардинальные — истина, справедливость…), да этосные или партикулярные (обычаи, традиции, верования, святыни)61. Последние способствуют самоидентификации и самоопределению каждого народа и нации, являясь критерием различения «своих» от «чужих» и формируя неповторимый уклад духовной и общественной жизни конкретного сообщества, тогда как подмена или уничтожение этосных ценностей чревата его деградацией и покорением другими.

Субъективно же осознанные представления людей о том, что ценно (в смысле удовлетворения конкретной потребности) логично называть интересами. В сравнении с ценностями и потребностями интересы более подвижны и сугубо индивидуальны. А вот ценности более объективны, т. к. базируются на совокупности четко определенных потребностей (служат их инвариантными носителями), поэтому ценности (впрочем, как и цели) иногда определяют как «предельные, рациональные, нормативные основания актов сознания и поведения» человека и рассматриваемых здесь его сообществ.

Природу же объективно существующих опасностей целесообразно увязывать с энергоэнтропийной концепцией62, объясняющей их появление не только неудовлетворением жизненно важных потребностей людей, но также наличием в соответствующих системах информационной, статистической или термодинамической неравновесности и попытками ее непрерывного сохранения либо усугубления. Подобное происхождение опасностей подтверждается практикой и не противоречит тенденции к самопроизвольному росту энтропии в ее информационной (по К. Шеннону) статистической (по Л. Больцману) и термодинамической (по Р. Клаузису) интерпретациях.

Кроме того, данная концепция позволяет классифицировать все объективно существующие опасности, угрозы и вызовы. Так, исходя из их генезиса, т. е. неадекватных для кого-либо потоков движущейся материи, логично выделить три базовых класса:

1)антропогенно-социальные опасности, обусловленные искажением или умышленным сокрытием людьми информации с целью выигрыша в постоянном противоборстве;

2)природно-экологические — вызванные нарушением естественных циклов миграции вещества, в том числе и по причине различных природных катаклизмов;

61Розов Н.С. Ценности в проблемном мире. Новосибирск: Изд-во НГУ. 1998.

62Белов П.Г. Теоретические основы системной инженерии безопасности. М.: ГНТП «Безо-

пасность». 1996; Киев: Изд-во КМУ ГА. 1997.

327

Конституция и доктрины России современным взглядом

3) техногенно-производственные — связанные с возможностью нежелательных выбросов энергии, накопленной в созданных человеком технологических объектах.

Наконец, говоря об устойчивости, стабильности, живучести и безопасности в целом, заметим, что эти способности людей реализуются благодаря инстинктам самосохранения и размножения, с помощью органов чувств и многочисленных естественных либо искусственно созданных защитных механизмов. При этом последняя может быть обеспечена лишь в следующих случаях:

а) если потенциальная жертва обладает гарантированной стойкостью к неблагоприятным воздействиям;

б) в период временной неагрессивности их источника; в) когда опасности, угрозы и вызовы вообще отсутствуют.

А сейчас оценим, соблюдаются ли ныне в России три последних условия.

Насколько актуальны вопросы обеспечения НБР

Руководствуясь известным положением о невозможности вывода всех истинных теорем, оставаясь в рамках рассматриваемой здесь страны (системы), проведем беспристрастный анализ происходящего в последнее время во всем мире. При этом обратим особое внимание на серьезнейший за всю историю ресурсно-демографический вызов международной стабильности. Причины ему — ужесточение борьбы государств за иссякающие не возобновляемые природные ресурсы Земли, вызванное нежеланием одних наций сократить потребление, а других — рождаемость.

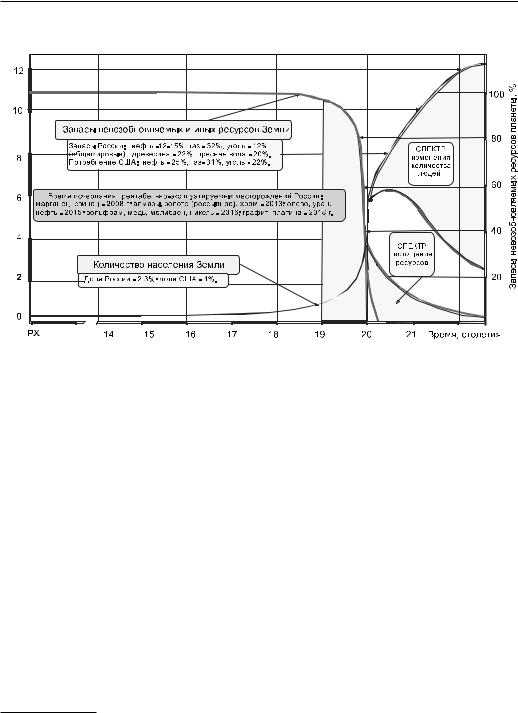

Нетрудно понять, что продолжение слишком интенсивного прироста народонаселения планеты и столь же стремительного снижения ее ресурсов (рис. 2) превратит наступивший век в борьбу всех против всех, вследствие чего можно говорить лишь о спектре соответствующих кривых, показанном в правой части этого рисунка. Столь же очевиден грядущий передел мира, на острие которого окажется Россия с ее Сибирью — кладезью природных ресурсов и кормилицей планеты после повышения температуры приземного воздуха.

В самом деле, графики данного рисунка свидетельствуют о буквально взрывном приросте количества людей (в последнее столетие нас стало вчетверо больше) и катастрофическом уменьшении запаса природных ресурсов — почти в тридцать раз в сравнении с имеющейся до этого величиной. А обрамленный текст уточняет одного из основных обладателей ресурсов (Россию), их главного потребителя (США) и сроки63 исчерпания экономически рентабельной доли некоторых минералов планеты. При этом заметим,

63 Катаева Е.Г. Устойчивое развитие России. Энергетическая и ресурсная составляющие.

М.: РИЦ ИСПИ РАН. 2006.

328

Практическое состояние доктрин в российском законодательстве |

2 секция |

что некоторых важных природных ресурсов осталось на одно — два деся- |

|

тилетия. |

|

Количество народонаселения Земли, млрд чел. |

|

Рис. 2. Динамика численности населения планеты и ее ресурсов |

|

Свидетельством неотвратимости очередной схватки за природные ресурсы служит заблаговременная подготовки к ней тех же США, которые сегодня расходуют на свои вооруженные силы более полутриллиона долларов, что превышает соответствующие суммарные затраты десяти стран, идущих за ними в порядке убывания военных расходов. А мотивируется это тем, что64:

−глобальной угрозой американцы считают переход человечеством предела несущей емкости планеты, подразумевая под ним избыточную численность остального населения Земли и непозволительно большое потребление им не возобновляемых и частично возобновляемых природных ресурсов;

−основным методом ликвидации этой угрозы США сочли регламентацию антропогенной нагрузки на биосферу, а главными способами ее регулирования — снижение, а затем и прекращение темпов роста народонаселения остальной части планеты и объема потребляемых им природных ресурсов;

−выбор объектов и приоритетов, а также реализацию соответствующих мер, американцы возложили на себя; в качестве благовидного прикрытия подобной деятельности они выбрали Концепцию (собственного)

64 Писарев В.Д. Экологическая безопасность как компонент национальной безопасности.

США: Экономика, политика, культура. 1997, № 6. С. 5 –16.

329

Конституция и доктрины России современным взглядом

устойчивого развития, а необходимого условия — абсолютное военное превосходство.

Что же касается конкретных мер по достижению этого условия, то в последние два десятилетия США предприняли следующие акции по всемерному усилению собственного оружия массового поражения и обеспечению гарантированной защиты от нашего, в случае возможности его применения:

а) в июне 1992 г. они добились от России заключения вначале рамочного соглашения, а через полгода — и Договора о взаимном ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений, из-за которых мы вскоре лишимся многозарядных шахтных ракет, единственно способных преодолеть разрабатываемую в США систему противоракетной обороны (ПРО);

б) параллельно с этим они приостановили подземные ядерные испытания и присоединились к Договору об их всеобъемлющем запрещении, сохраняя свой полигон и решая его функции моделированием на суперкомпьютерах, в отличие от нашей страны, которая, не имея такой возможности, уже потеряла почти 20 лет и практически — оба испытательных полигона;

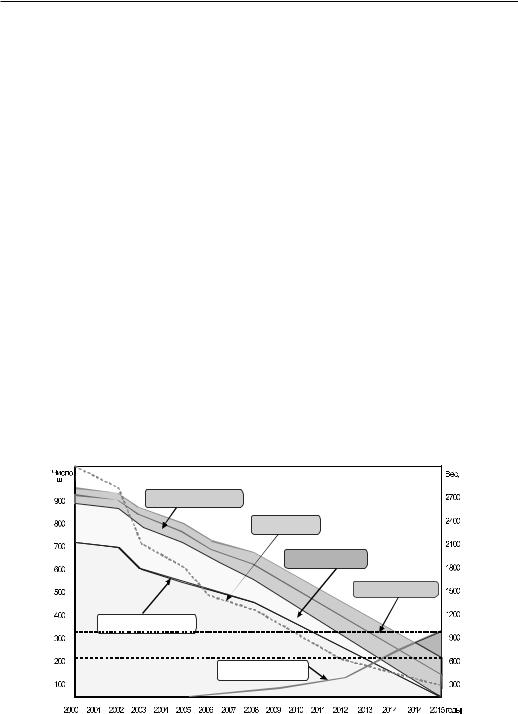

в) одновременно с мерами по ослаблению наших стратегических вооружений, США проводили исследования по созданию «антиядерного зонтика», убедившись же в такой возможности, сначала вышли из запрещающего договора и приступили к созданию национальной системы (ПРО). Показатели ее потенциала по парированию наших ракет вместе с их числом и забрасываемым ими весом, показаны на рис. 3 соответствующими графиками.

Межконтинентальные |

баллистические ракеты (новые) |

Забрасываемый вес, |

суммарный |

Баллистические ракеты |

подводных лодок (старые) |

Баллистические ракеты |

подводных лодок (новые?) |

Межконтинентальные |

баллистические ракеты (старые) |

Потенциал перехвата ЯБП |

системы ПРО США, штук |

Рис. 3. Динамика потенциалов ракет России и средств их перехвата США |

330