Sartakova_Metodologia_nauchnykh_issledovaniy

.pdfтообладателя уступить право на патент или передать право на использование патента на условиях лицензионного договора.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, на полезную модель – в течение 5 лет с даты поступления заявки в патентный орган, причем возможно продление патента на полезную модель, но не более чем на 3 года. Следовательно, патент ограничен по времени сроком его действия. Он также ограничен территорией действия, так как действителен только в пределах той страны, где выдан.

7.6 Содержание заявки на изобретение, полезную модель

Для получения патента необходимо оформить документы, соответствующие определенному набору требований. В Республике Беларусь они регламентируются «Правилами по составлению и подаче заявки на получение патента на изобретение и на полезную модель». В соответствии с ними заявка на изобретение либо на полезную модель должна содержать следующие документы:

–заявление о выдаче патента, в котором должны быть указаны авторы и лица, на чье имя испрашивается патент, а также их местожительство;

–описание изобретения, полезной модели, раскрывающее его (ее) суть с полнотой, достаточной для их осуществления;

–формулу изобретения, полезной модели, выражающую сущ-

ность изобретения, полезной модели;

–чертежи и иные материалы, если они необходимы для раскрытия и понимания сущности изобретения (для полезной модели чертежи обязательны);

–реферат – краткое изложение описания.

Описание изобретения или полезной модели должно включать шесть разделов:

1 Название изобретения и указание рубрики международной патентной классификации (МПК). Название изобретения должно характеризовать его назначение и соответствовать сущности изобретения. Оно, как правило, должно соответствовать прототипу

– техническому решению, наиболее близкому к предлагаемому

91

изобретению по сущности – прототип, который соответствует объекту изобретения.

2 Область техники, к которой относится изобретение.

3 Уровень техники. В этом разделе выявляются аналоги и прототип, устанавливается новизна изобретения. Аналоги – это технические решения того же назначения, известные из общедоступных научных информационных источников и сходные с ним по набору существенных признаков. Прототип должен обладать наибольшим количеством существенных признаков, совпадающих с признаками предлагаемого изобретения, из выявленных аналогов. Чтобы изобретение было признано новым, не должен существовать аналог, совокупность признаков которого идентична всем признакам предлагаемого изобретения.

4 Сущность изобретения. Здесь описывается, как решается поставленная задача и достигается результат в предлагаемом техническом решении. В этом пункте должны быть отражены задача изобретения, технический результат, а также существенные признаки изобретения. Задача изобретения должна вытекать из анализа недостатков, присущих выявленным аналогам и прототипу. Она должна быть актуальной для общества и не реализованной в предыдущих технических решениях. В качестве технического результата могут быть повышение надежности, обеспечение безопасной работы, снижение экономических затрат и т. п. Существенными называют признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для того, чтобы выразить сущность объекта изобретения.

5 Перечень прилагаемых чертежей.

6 Сведения, подтверждающие возможность практической реализации изобретения.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом, определяется формулой изобретения или полезной модели, имеющей самостоятельное юридическое значение. В частности, по ней устанавливается факт использования изобретения, полезной модели или подпадание под действие другого патента.

При рассмотрении заявки проводится патентная экспертиза, в 92

которой проверяются формула изобретения, соблюдение условий патентоспособности, установление приоритета, а также вопросы, касающиеся проведения и освещения заявителем уровня техники.

93

8 ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

8.1 Система, как элемент теории познания

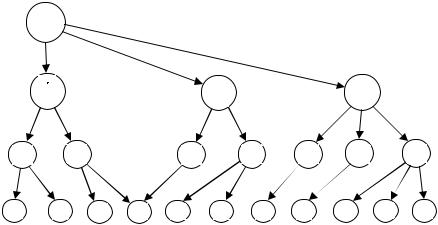

Например, системное исследование технического объекта требует рассмотрения среды, надсистемы и её элементов на разных иерархических уровнях, а также связей, структуры и организации системы, её многоуровневости. Членение системы на подсистемы определяется внутренними свойствами системы.

1

|

2 |

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

||

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

Рисунок - Иерархические уровни технической системы:

1 - техническая система; 2 - составные части; 3 - сборочные системы; 4 - детали.

Представляя технический объект как систему, нужно в первую очередь рассмотреть в нём такие свойства, которые не получаются «алгебраическим сложением» свойств элементов (например, биметаллическая пластина при нагреве изгибается, что не свойственно монометаллическим элементам).

Любая система представляет собой комплекс взаимодействий, посредством которых она проявляется как нечто определенное и целостное. Всякое взаимодействие представляет собой процесс обмена систем веществом, энергией, информацией и т.п.,

94

имеет переменный характер, противоречие периодически чередуется с содействием. Роль и значение взаимодействий противоречия и содействия в мироздании не равноценны. Только диалектические противоречия выступают в качестве внутреннего импульса, источника движения и развития природы, общества, мышления, техники.

Противоречия в технических системах чрезвычайно разнообразны по форме и проявлениям, имеют переходящий исторический характер, взаимосвязаны и взаимообусловлены.

В процессе решения научно-технических задач последовательно выявляются вначале внешние, а потом внутренние противоречия на всё более углубляющемся уровне. Внешние противоречия предшествуют научно-технической задаче и создают мотивы для её выявления и решения.

Среди внутренних противоречий выделяют:

•основные и главные технические;

•физические.

Технические противоречия возникают между элемента-

ми системы и их частями, между техническими параметрами и свойствами. Они состоят в том, что, например, увеличение мощности полезного агрегата может вызвать недопустимое ухудшение экологической обстановки или требуемое повышение прочности вызывает недопустимое увеличение массы конструкции и т.д.

Физические противоречия состоит в наличии у одного и того же элемента системы взаимно противоположных физических свойств или функций. Например, элемент электрической схемы должен быть проводником, чтобы выполнить одно действие и одновременно диэлектриком, чтобы выполнялось другое. Это противоречие разрешает другой элемент – диод, который является системой.

Путь к решению задачи, к созданию качественно новой технической системы, лежит через выявление все более глубоких противоречий и нахождение способов их разрешения. В этом со-

95

стоит одно из проявлений закона перехода количественных изменений в качественные. Это и есть первый закон.

Втоже время новая техническая система представляет собой органический синтез нового и некоторых элементов прежних решений в новом целом, демонстрируя тем самым действие закона отрицание отрицания как фундаментального принципа диалектики, определяющего всякое развитие. Это и есть второй закон.

Уровень технического развития зависит непосредственно как от уровня естествознания, так и от накопленных человеческих знаний в борьбе за покорение сил природы. Вместе с тем средства труда созданы человеком в процессе общественного производства

ивходят неотъемлемым элементом в систему производственных сил. В связи с этим техника неразрывно связана со способом производства, включающим и производственные отношения. Только экономические законы данного общественного строя определяют истоки, направления, темпы развития техники.

Знание особенностей развития технических систем необходимо для выяснения резервов и определения целесообразности совершенствования данной системы или создания принципиально новых решений. Например, самолёты с поршневыми двигателями были заменены на самолёты с принципиально новым реактивным двигателем.

Всвязи с тем, что жизнеспособными оказываются только те технические решения, которые соответствуют закономерностям развития техники, особую ценность представляют способность изобретателя правильно предвидеть направления и тенденции возможного изменения исходной технической системы и действовать в соответствии с этими закономерностями.

8.2 Аналогия как метод познания

Важным общенаучным методом познания является аналогия. На практике используются в основном четыре вида аналогии:

• прямая, |

• личная, |

• символическая, |

•фантастическая. |

|

96 |

При прямой аналогии рассматриваемый объект сравнивается с более или менее схожим из другой области техники или живой природы. Например, датчик, реагирующий на движущийся объект так же, как глаз лягушки на пролетающую муху.

Символическая аналогия (обобщенная, абстрактная)

требует формулировки в парадоксальной форме сути явлений и понятия. Например, пламя – видимая теплота; прочность – принудительная целостность и т.п.

Личная аналогия представляет собой отождествление себя с исследуемым объектом. Для этого решающий задачу должен вжиться в образ совершенствуемого объекта с целью выяснения возникающих при этом ощущений, т.е. «почувствовать» задачу.

При фантастической аналогии в объект вводятся какиелибо фантастические средства, выполняющие то, что требуется по условиям задачи. Например, «волшебная палочка», «золотая рыбка» и т.д.

Исследователи и изобретатели в своей практике давно используют физическую и математическую аналогии.

Аналогия связана с переносом знания с одного объекта (изделия, машины, прибора и т.д.) на другой.

Результаты умозаключений носят правдоподобный характер. Такие рассуждения в современной логике относят к вероятностным. В традиционной исследовательской деятельности пользуются понятием «прототипа». Это объект, который предстоит исследовать. Для прототипа строится модель с таким расчётом, чтобы она отражала все наиболее существенные свойства прототипа. Модель позволяет вести исследования проще, чем исследование оригинала. Иногда модели объектов исследования строят (нередко в натуральную величину). Эти модели подвергаются испытаниям. И вот знания, полученные в результате испытаний, переносятся на реальные объекты. Уточним понятия «прототип» и «модель». «Прототип» – это ранее разработанное и изготовленное изделие, а «модель» – это мысленный образ нового изделия, которая заимствует лишь некоторые свойства прототипа, но является моделью уже нового объекта, изделия, которого пока нет.

97

8.3 Соотношения «непосредственного» и «интуитивного» в познании

Понятие «творчество» очень ёмкое и многогранное понятие. Сложность в исследовании его гносеологической сущности предопределяется в известной мере путаницей в раскрытии содержания связанных между собой понятий: «творчество – познание», «творчество – научное творчество», «научное творчество – научное познание». Отсутствие чётких определений затрудняет, с одной стороны, анализ специфики указанных познавательных процессов, с другой – выявление качественного отличия способов выражения полученных результатов. В связи с этим подчас кажется возможным ограничиться условными негативными определениями типа: «не всякое созидание есть творчество», «не всякое познание есть творчество», «не всякое развитие и становление есть творчество», «не всякая деятельность есть творчество» и т.д. По-видимому, их можно было бы объединить в одно общее: «не всякий познавательный процесс с необходимостью предполагает наличие творческого акта».

Существует и ряд более обстоятельных определений, которые как бы синтезируют указанные аспекты. Среди них определение: «Творчество – это духовная деятельность, результатом которой является созидание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры». Представляется вполне возможным использовать данное, более развернутое определение в качестве рабочего для выявления основных свойств творчества вообще. Под последним понимается некий целостный акт, в котором ярко выражена активность сознания творящего. С формально-логической точки зрения понятия «творчество» и «познание» относятся к разряду перекрещивающихся, ибо познание, как просто накопление знаний, может быть и нетворческим.

Уметь правильно оценивать собственные идеи не менее важно, чем чужие. Интуиция и логика - это главнейшие орудия самопознания. Но они не только обусловливают друг друга, но и

98

пpотивобоpствуют между собой. Иногда сознательный поиск может быть тщетным и даже подавить интуицию; но само интуитивное постижение возможно только на основе логического анализа. Нужно их диалектическое единство.

Очень часто переход от уровня сознания на уровень самосознания («порог М») может быть очень затяжным; это имеет место особенно у тех учёных, у которых «конструктивное мышление» преобладает над «критическим» (мысль А. Эйнштейна).

Когда же у субъекта преобладает критическое мышление, то оценка и критика собственных результатов происходит непосредственно после их получения, что не всегда полезно для созидательной работы. Поэтому на первых порах следует исключать критику своих результатов, не обращать внимания на чужую критику, полностью сосредоточившись на получении всего того положительного, что может привести к их дальнейшему развитию и углублению.

Значит, процесс перехода в самосознание вполне уловим. Таким образом, процессы, которые совершаются в подсознательной сфере психики, несомненно, так же рациональны, как и сознательные мыслительные процессы. Первые от последних отличаются значительной беспорядочностью и способны легко те-

рять свою цель, превращаясь в «аморфную активность». Следовательно, во-первых, решение научной проблемы

может образоваться даже тогда, когда сознание целиком отключено.

Во-вторых, подсознательная сфера психики, получая мощную установку на определенную цель, может функционировать понятиями и другими необходимыми для обеспечения мыслительной деятельности образами самостоятельно и целеустремленно.

В-третьих, вследствие внезапного «озарения» мысли чаще всего именно план решения проблемы всплывает в сознании, а не само решение, которое затем осуществляется по этому плану. Однако сразу же после появления идеи плана должно следовать

99

детальное проведение решения, в ходе которого обычно вносятся существенные поправки в план.

Взаимосвязь интуитивного, осознанного и неосознанного в научном творчестве очевидна. Любое знание есть в человеке, нужно только использовать свой мозг на 100 %, а дальше дело техники. Всё в человеке находится либо в статическом, либо в динамическом состоянии, и когда необходимо получить новое знание, всего лишь нужно приложить усилия в данном направлении в течение некоторого времени. Неосознанное знание сначала перетекает в интуитивное, а потом во вполне осознанное. Таким образом, всё зависит от человека, от его внутренних побуждений, от его мотиваций, силы воли и от внешних воздействий.

100