- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3

- •Вопрос 2,3.

- •Вопрос 4

- •Вопрос 5

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2. Морфология бактерий. Основные морфологические свойства. Методы изучения морфологии прокариот. Применение в медицинской практике.

- •Вопрос 5. Простые и сложные методы окраски. Подразделение сложных методов окраски по назначению. Протравы и дифференцирующие вещества. Метод Грама: сущность, этапы окраски, практическое применение.

- •Вопрос 6. Сложные методы окраски, протравы и дифференцирующие вещества. Метод Циля-Нильсена: сущность, этапы окраски, практическое применение.

- •1) Питание микроорганизмов. Способы поступления питательных веществ в бактериальную клетку. Классификация по типам питания. Зависимость от источника углерода и энергии. Факторы роста.

- •4) Культивирование бактерий: условия, питательные среды (их классификация по целевому назначению). Принципы работы питательных сред. Культуральные свойства бактерий. Примеры.

- •6.Методы культивирования облигатных анаэробов. Способы создания бескислородных условий, применяемая аппаратура. Этапы выделения чистых культур облигатных анаэробов.

- •8 Методы идентификации бактерий, используемые для определения рода, вида. Методы внутривидовой дифференциации бактерий. Практическое применение.

- •10.Энергетический метаболизм бактерий. Особенности дыхания облигатных аэробов и облигатных анаэробов. Брожение: типы брожения, примеры бактерий.

- •11. Понятие о стерилизации и дезинфекции. Методы термической стерилизации, их характеристика, применяемая аппаратура. Приведите примеры стерилизуемых материалов, инструментов.

- •16.Множественная лекарственная устойчивость. Блрс( бета-лактамазы расширенного спектра).Пути преодоления(ингибиторы бета-лактамаз,примеры защищ.Пенициллинов и цефалоспоринов.

- •Вопрос 1

- •2. Бактериофаги. Распространение фагов в природе. Умеренные бактериофаги, особенности их взаимодействия с клеткой. Лизогения, ее значение. Фаговая конверсия.

- •3.Отличительные свойства бактериофагов как представителей царства Vira. Вирулентные фаги, стадии взаимодействия с бактериальной клеткой. Практическое применение бактериофагов

- •5.Генотип и фенотип бактерий. Понятие о гене. Современное представление о генетическом аппарате бактерий. Бактериальная хромосома и плазмиды, транспозоны, Is-элементы.

- •7. Мутации у бактерий. Характеристика типов мутаций. Спонтанные и индуцированные мутации, механизмы возникновения, значение мутаций

- •Вопрос 1. Микрофлора тела человека. Микробные биоценозы. Причины изменения качественно-количественного состава микробиоценозов. Функции. Способы коррекции микробиоценозов

- •Вопрос 2. Микроэкология человека. Качественно-количественный состав микробиоты толстого кишечника у детей и взрослых, роль в норме и патологии. Функции нормальной микрофлоры

- •Вопрос 3. Микроэкология тела человека. Формирование микрофлоры новорожденных детей. Влияние механизма родов, типа вскармливания на состав микрофлоры ребенка первого года жизни.

- •Вопрос 4. Микрофлора отдельных экологических ниш здорового человека: кожи, дыхательных путей, мочеполовых путей. Роль нормальной микрофлоры в жизнедеятельности человека.(см.Выше)

- •Вопрос 5. Факторы, оказывающие влияние на количественный и видовой состав микрофлоры человека. Современные методы изучения микробиоты. Охарактеризуйте биопрепараты: пробиотики, пребиотики, синбиотики.

- •4. Врождённый иммунитет(см.Выше). Гуморальные факторы защиты: примеры, биологические свойства, механизмы действия. Значение.

- •5. Факторы врождённого иммунитета. Система комплемента, пути активации комплемента, биологические функции.

- •8. Клеточный адаптивный иммунный ответ. Формы проявления. Цитотоксическая реакция т-лимфоцитов: условия возникновения, основные факторы. Динамика реакции иммунного ответа.

- •11. Инфекционная аллергия. Аллергены. Практическое использование кожных аллергических проб в диагностике инфекционных заболеваний. Примеры. Механизм действия кожно-аллергической реакции IV типа.

- •12. Антигены: химическая природа и свойства, условия иммуногенности. Антигены бактериальной клетки, их химическая природа, свойства.

- •13. Антигены бактериальной клетки: локализация, химическая природа. Подразделение антигенов. Групповые, видовые, типовые антигены. Протективные антигены. Суперантигены. Антигенная мимикрия.

- •19.Серологические реакции, используемые в инфекционной иммунологии. Реакция непрямой гемагглютинации (рнга), ингредиенты, механизм, цель, понятие о титре. Практическое применение.

- •20.Серологические реакции,используемые в инфекционной иммунологии.Реакция преципитации:ингредиенты сущность постановка. Практическое применение

- •25.Серологические реакции,применяемые в инфекционной иммунологии.(см.20)Иммуноблотинг, радиоиммунологический анализ:спецефичность,чувствительность,механизмы реакции.Практическое использование.

- •28. Вакцинация. Эффективность вакцинации. Национальный календарь прививок рф: цель проведения вакцинации детей и подростков, характеристика вакцин.

- •29. Анатоксины: свойства, принцип получения, единицы измерения. Ассоциированные вакцины, их свойства, примеры. Охарактеризуйте иммунитет, формируемый в результате введения ассоциированных вакцин.

- •31. Диагностические сыворотки, их подразделение, получение и практическое применение. Моноклональные антитела. Гибридомы, их использование для получения моноклональных антител.

- •13.Реакция нейтрализации вирусов как один из основных методов,применяемых в диагностике вирусных инфекций .Сущность методы постановки.

- •14.Методы индикации и идентификации вирусов.Реакция гемагглютинации вирусов (рга) и реакция торможения торможения гемагглютинации,сущность практическое применение.

- •15.Культуры клеток:применение культур в диагностике вирусных заболеваний.Цитопатическое действие вирусов на клетки,формы проявления цпд,реакция нейтрализации цпд. Практическое применение.

8. Клеточный адаптивный иммунный ответ. Формы проявления. Цитотоксическая реакция т-лимфоцитов: условия возникновения, основные факторы. Динамика реакции иммунного ответа.

Существует несколько форм иммунного ответа с участием Т-лимфоцитов: цитотоксический эффект Т-лимфоцитов, реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), реакция отторжения трансплантата и др. Иммунный ответ клеточного типа направлен против внутриклеточных микроорганизмов – бактерий, вирусов простейших и некоторых грибов, осуществляет противоопухолевый надзор.

Цитотоксический эффект CD8 Е-лимфоцитов. Эта реакция осуществляется иммунными цитотоксическими CD8+ Е-клетками, которые синтезируют перфорины и гранзимы. Первоначально из тимуса выходят неиммунные CD8 T-клетки. После распознавания антигена в комплексе с MHC 1 класса на поверхности инфицированных клеток и при действии цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-12), которые синтезируют активированные CD4 Т-клетки (Th1) и макрофаги, происходит активация и дифференцировка CD8 Т-лимфоцитов в клоны иммунных СD8 Т-клеток, обладающих цитотоксическим действием. Эта субпопуляция CD8 T-клеток состоит из цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ), то есть Т-киллеров, которые приводят к гибели инфицированную клетку-мишень с помощью сл. механизмов:

Секретируют перфорины и повреждают мембраны клеток

Секретируют гранзимы, активируют капсазы и осуществляют киллинг через апоптоз

Этот процесс апоптоза происходит при участии Fas-рецептора (CD95) на клетках-мишенях, с которыми взаимодействуют FasL- лиганды на поверхности CD8 Т-клеток. При этом цитотоксические CD8 Т-клетки не погибают и продолжают уничтожать другие клетки мишени. Подобные механизмы гибели клеток-мишеней характерны для NK-клеток. Для этих реакций типа «клетка атакует клетку» используют термин «cell-to-cell». Наряду с этим, иммунные CD8 Т-клетки продуцируют гамма-ИФН.

В процессе иммунного ответа формируются Т-клетки памяти – долгоживущие Т-лимфоциты (CD8- и CD4-клетки), несущие TCR-рецепторы к АГ, который индуцировал первичный иммунный ответ. При повторном контакте с тем же АГ Т-клетки памяти активируются. Происходит быстрое накопление специфических клонов цитотоксических CD-клеток и CD4-хелперов, что обеспечивает более выраженный и ускоренный вторичный ответ.

CD4 Т-клетки известны как «профессиональные продуценты цитокинов (Th1, Th2), их участие в кл. иммунном ответе связано также с распознаванием АГ и взаимодействием с В-клетками в направлении индукции продукции АТ. Наряду с этим, опиваны случаи индукции апоптоза инфицированных клеток-мишеней Th2-клетками путем активации собственной Fas-системы.

9. Противоинфекционный иммунитет. Пути поступления и распространения в организме инфекционных агентов. Поверхностные структуры микроорганизмов, их взаимодействие с рецепторами клеток иммунной системы и запуск иммунных процессов. Защитный характер иммунного ответа при инфекционных заболеваниях

Противоинфекционный иммунитет – приобретенный, адаптивный иммунитет, направленный на защиту организма от внедрившихся в организм генетически чужеродных болезнетворных агентов – микроорганизмов, их структур и токсинов.

Адаптивный иммунитет осуществляется иммунной системой организма, представляющей собой комплекс лимфоидных органов и тканей. Основная функция иммунной системы – иммунологический надзор, то есть способность отличать «свое» от «чужого» и избавляться от проникших в организм генетически чужеродных агентов, называемых АГ, в том числе и патогенных микроорганизмов.

Эффекторными клетками иммунной системы являются Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые реагируют на внедрившийся патоген специфическим иммунным ответом, соответственно, клеточным или гуморальным. Иммунный ответ формируется при взаимодействии с другими клетками иммунной системы (межклеточная кооперация) и контролируется цитокинами. Существует генетический контроль иммунного ответа.

При клеточном иммунном ответе образуются клоны активированных Т-лимфоцитов (иммунных, сенсибилизированных, примированных), продуцирующих цитокины. Т-лимфоциты обладают специфически направленной цитотоксичностью по отношению к инфекционному агенту, особенно расположенному внутриклеточно. При некоторых инфекциях развивается ГЗТ, которую индуцируют сенсибилизированные Т-лимфоциты.

Гуморальный клеточный ответ характеризуется появлением специфических АТ – иммуноглобулинов против внедрившегося микробного агента. АТ продуцируются плазматическими клетками, в которые преобразуются клоны активированных В-лимфоцитов. Активность антител направлена, главным образом, против внеклеточно расположенных АГ, с которыми АТ специфично связываются, что в конечном итоге приводит к обезвреживанию уничтожению патогенов.

В развитии противоинфекционного иммунитета важное значение имеют факторы врожденной естественной резистентности организма (видового, врожденного иммунитета), которые ревагируют на проникший патоген уже в первые часы и являются первой линией защиты от инфекции. Как правило, естественные защитные факторы не способны полностью уничтожить внедрившийся возбудитель, но они существенно ограничивают его размножение и замедляют распространение по организму. Это дает время для реализации иммунного ответа более медленно реагирующей иммунной системы (вторая линия защиты), которая действует целенаправленно на конкретный инфекционный агент. Специфические антитела и иммунные Т-лимфоциты действуют совместно с естественными факторами (фагоцитоз, система комплемента, острофазные белки и др.), эффективность которых значительно повышается в присутствии АТ, сенсибилизированных Т-клеток, цитокинов и других медиаторов.

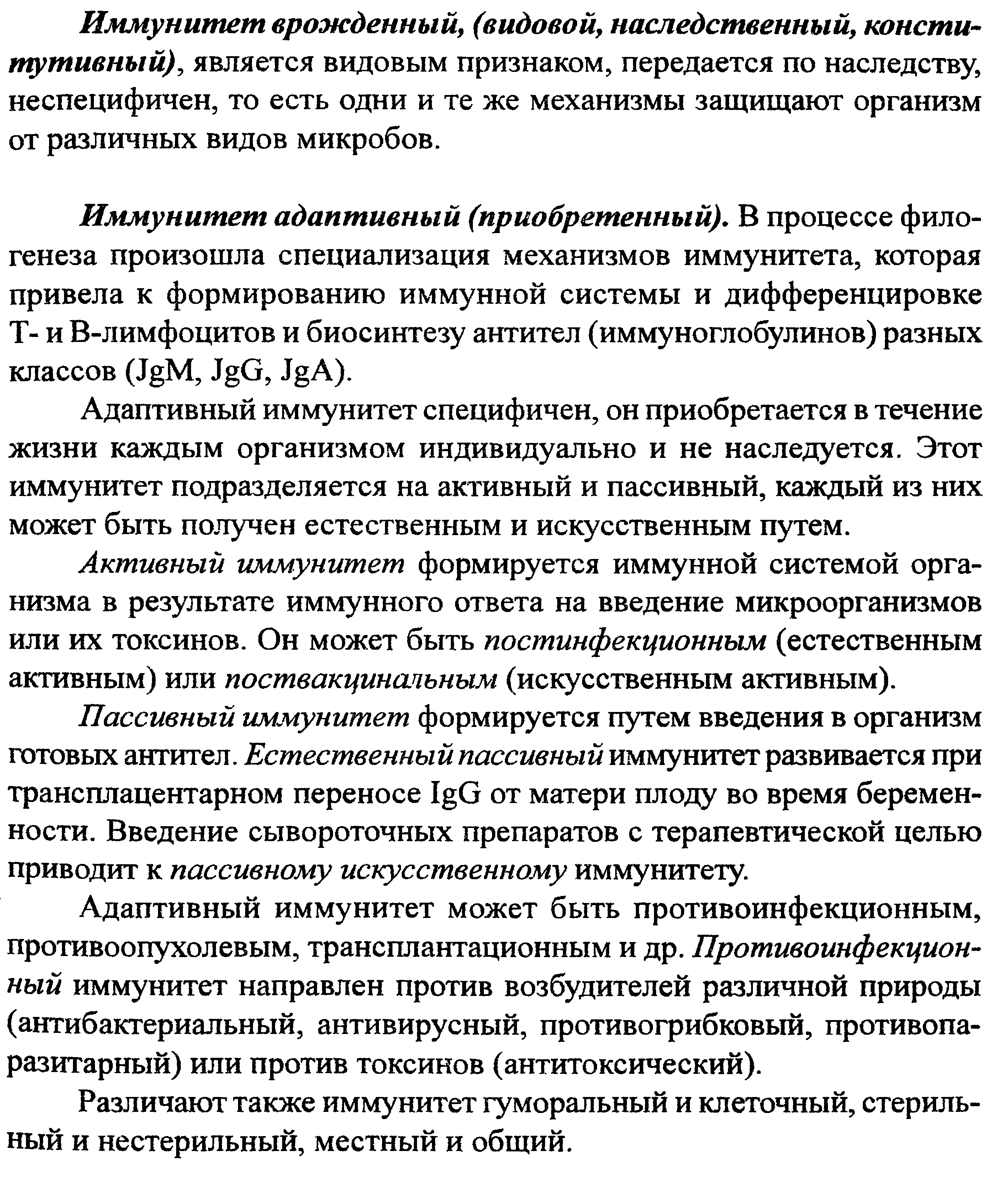

10. Понятие о постинфекционном (антибактериальном, антитоксическом), поствакциональном иммунитете. Протективный, непротективный иммунитет. Виды иммунитета (врожденный, приобретенный, естественный, искусственный, активный, пассивный, стерильный, нестерильный, местный и др.). Примеры. Значение.

После перенесенного инфекционного заболевания обычно формируется постинфекционный иммунитет (клеточный и/или гуморальный) благодаря образующимся в организме «клеткам иммунологической памяти» - долгоживущим Т- и В-лимфоцитам. Эти клетки распознают повторно проникший в организм возбудитель той же АГ специфичности и быстро реагируют на него пролиферацией соответствующих клонов Т-лимфоцитов и/или выработкой специфических АТ плазмоцитами. Совместное синергичное действие адаптивных и естественных защитных факторов, как правило, препятствует развитию повторной инфекции.