- •1. Гипоталамус.

- •2.Эритроциты, функции. Гемоглобин, виды, соединения. Гемолиз.

- •3.Возрастные периоды постнатального онтогенеза человека.

- •4.Анкета Спилберга - Ханина.

- •1. Современное представление о боли, представление о ноцицепции и центральных механизмов боли.

- •2. Иммуноглобулины их роль и виды в реакциях иммунитета.

- •3. Особенности физиологии мужчин и женщин.

- •4. Измерение ад по Короткову и Рива-Роччи.

- •1. Раздражимость, возбудимость. Классификация раздражиетелй.

- •2. Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая система крови.

- •3. Понятие о норме и здоровье.

- •4. Механизм сухожильного рефлекса.

- •1. Одиночное мышечное сокращение, тетанус, оптимум и пессимум частоты.

- •2. Понятие о гемостазе. Процесс свертывания крови, его фазы. Факторы ускоряющие и замедляющие процесс свертывания крови.

- •3. Изменение функций сенсорных систем при старении.

- •4. Определение остроты зрения.

- •1. Синапс.

- •3.Эндокринные ф-ции жкт

- •4. Определение цветоощущения.

- •1. Спинной мозг.

- •2.Группы крови, резус, правила переливания.

- •3. Терморегуляция у пожилых

- •4.Проба летунова.

- •1. Статические и статокинетические рефлексы (р.Магнус). Саморегуляторные механизмы поддержания равновесия тела.

- •2. Понятие о крови, ее свойствах и функциях. Состав крови. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их роль в организме.

- •3. Методы изучения секреторной и моторной функции желудка человека.

- •4. Метод спирографии

- •25% -Поражение крупных бронхов. 50%-Средних. 75%-мелких.

- •1. Ассимиляция, диссимиляция. Понятие об основном обмене.

- •2. Рефлекс

- •3. Реобаза. Хронаксия.

- •4. Дыхание в покое при нагрузке и гипервентиляции.

- •1. Строение и функции мембраны, ионные каналы и их функции, ионные градиенты.

- •2. Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление.

- •3. Изменение с возрастом действия гормонов на ткани.

- •4. Расчет азотистого баланса (в практике нет)

- •1. Мембранный потенциал и потенциал действия и его фазы. Различие между фазами возбуждения.

- •2. Сердце. Клапаны. Кардиоцикл. Давление, минутный и систолический объем крови.

- •3. Физиология старения крови. Ее разжижение.

- •4. Тест Валунда Шестранда.

- •1. Двигательные единицы, классификация. Тетанусы

- •2. Миокард, свойства. Автоматия. Градиент автоматии

- •3. Печень как полифункциональный орган, его значение в гормональной регуляции, гомеостазе и т.П.

- •4. Методы исследования типов памяти

- •Тест 9. «логическая и механическая память»

- •1. Теория мышечного сокращения и расслабления. Одиночное сокращение и его фазы. Тетанус. Оптимум и пессимум. Лабильность.

- •2. Свёртывающая, противосвёртывающая, фибринолитическая системы крови.

- •3. Отражение боли, фантомные боли, каузальгии.

- •4. Индекс Гарвадского-Стептеста

- •1 Вопрос Нейрон

- •2 Вопрос физиология дыхания

- •3 Вопрос

- •4Вопрос Определение количества гемоглобина

- •1.Интегрирующая деятельность цнс.

- •2. Транспорт кислорода кровью, кек, кривая диссоциации гемоглобина.

- •3. Ссс у стареющего.

- •4. Соэ по Панченкову.

- •1. Слюна. Слюноотделение, регуляция.

- •2. Пд в кардиомицитах. Экстрасистолы.

- •3. Опиатные рецепторы и их лиганды. Физиологические основы наркоза.

- •Лиганды Эндогенные

- •Экзогенные

- •4. Определение воздушной и костной проводимости.

- •1. Вкусовой анализатор.

- •2. Давление в плевральной полости его происхождение, участие в дыхании.

- •3. Кортико-висцеральная теория, внушение и самовнушение.

- •4. Практика по изменению работы сердца, дыхания и потоотделения после физической нагрузки.

- •1. Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Типы пищеварения в зависимости от происхождения и локализации гидролиза. Пищеварительный конвейер, его функция.

- •2. Учение и. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, их классификация и характеристика.

- •3. Возрастные изменения свертывающей и противосвертывающей системы крови.

- •4.Метод электрокардиографии

- •1 Физиология надпочечников роль гормонов

- •2 Лейкоциты виды функции лейкоцитарная формула

- •3 Функции внд при старение память.

- •4 Индекс Кердо.

- •2. Регуляция сердечной деятельности.

- •3. Нарушения двигательных функций при поражении мозжечка.

- •1. Сравнение симпатики и парасамтатики, их антагонизм и синергизм.

- •2. Дыхательный центр структура, локализация, автоматия дыхания.

- •3. Эндокринная деятельность жкт.

- •4. Цветовой показатель.

- •1. Нефрон.

- •2. Функциональная классификация сосудов

- •3. Слюнные железы

- •4. Виды гемолиза.

- •1.Температура тела человека и ее суточные колебания. Температура различных участков кожных покровов и внутренних органов. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции.

- •2. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. Факторы определяющие его величину. Виды кровяного давления.

- •3. Основные физиологические механизмы изменения дыхания при подъеме на высоту.

- •4. Подсчет лейкоцитарной формулы.

- •1.Зрительный анализатор, фотохимические процессы.

- •2. Механизмы регуляции тонуса сосудов.

- •3. Сон и бодрствование стареющего организма.

- •4. Определение групп крови, резус- фактор.

- •1. Тактильный анализатор

- •2.Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов.

- •3. Вопрос не написан

- •4. Современные правила переливания крови

- •1. Слуховой анализатор . (в оранжевом учебнике стр. 90)

- •2. Современные представления о механизмах регуляции ад.

- •3. Гиподинамия и монотония. (в оранжевом учебнике стр. 432)

- •Чем опасна гиподинамия?

- •Профилактика гиподинамии

- •Реабилитация

- •4. Правила переливания крови

- •1. Гипоталамо-гипофизарная система.

- •Строение

- •Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •Гормоны передней доли гипофиза Соматотропин

- •Тиреотропин

- •3. Иммунитет при старении.

- •4. Спирограмма.

- •1. Передача нервно-мышечного сокращения, особенности, медиаторы.

- •2. Лимфа, свойства, регуляция.

- •3. Изменение резервных объемов легких в старости, особенности дыхания.

- •4. Ортостатическая проба.

- •1. Парность в деятельности коры больших полушарий. Функциональная ассиметрия, доминантность полушарий и ее роль в реализации высших психических функций.

- •2. Что то про лимфоциты.

- •3. Особенности коронарного кровообращения.

- •4. Рефлекс Данини-Ашнера.

- •1. Теплопродукция

- •2. Безусловные рефлексы

- •3. Образование желчи

- •4. Способ измерения давления

- •1. Стресс, его физиологическое значение.

- •2. Газообмен в легких, парциальное давление и напряжение газов,

- •3. Функциональная система, которая поддерживает питательные вещества в крови ,ее центральные и периферические компоненты

- •4. Выслушивание тонов

- •1. Рецепторы: понятия, классификация, основные свойства и особенности, механизм возбуждения, функциональная мобильность.

- •2. Газообмен в тканях. Парциальное напряжение кислорода и углекислого газа в тканевой жидкости и клетках.

- •3. Изменения легочных объемов, максимальной вентиляции легких и резерва дыхания к старости.

- •4. Определение сердечного толчка.

- •1. Продолговатый мозг и мост, их центры, роль в саморегуляции.

- •2. Пищеварение в 12перстной кишке. Поджелудочный сок, его состав, регуляция секреции поджелудочного сока.

- •3. Изменение дыхания при подъеме на высоту.

- •4. Подсчёт лейкоцитарной формулы.

- •1. Мозжечок

- •2. Теплоотдача

- •3. Мочевыделение, процессы в старости

- •4. Вегетативный индекс Кердо

- •1. Ретикулярная формация.

- •2. Образование белой крови.

- •3. Кровеносная система при старении.

- •4. Измерение температуры тела.

- •1. Лимбическая система

- •2. Медиаторы иммунной системы.

- •3. Моторика и секреторная функция жкт в старческом возрасте

- •4. Экг - см.Билет 49 №4

- •1. Тимус

- •2.Гуморальная регуляция эритропоэза

- •3. Речь

- •4. Диеты

- •1. Кора гол. Мозга. Пластичность ее.

- •2. Дыхание что то.. .

- •3. Старение печени. Желчеобразование.

- •4.Спирограмма

- •1. Структурно-функциональные особенности соматической и вегетативной нс

- •2. Функциональная система, поддерживающая постоянство газового состава крови. Анализ ее центральных и периферических компонентов.

- •3.Функция почек при старении, искусственная почка.

- •4.Расчет цветного показателя.

- •1 Передача возбуждения на вегетативный ганглий. Медиаторы постсинапитического.

- •2. Учение Павлова о 1 и 2 сигнальной системах.

- •3 Утрата функций почкой при старении. Искусственная почка

- •4. Анализ электрокардиограммы

- •1. Значение вегетативной нервной системы в деятельности организма. Адаптационно-трофическое значение вегетативной нервной системы организма.

- •2.Пищеварение в двенадцатиперстной кишке и т.Д.

- •3.Гуморальная регуляция кальция в организме

- •4.Резус-фактор

- •1.Условные рефлексы – их роль, условия возникновения.

- •2. Функции печени в пищеварении. Поступление желчи в двенадцатиперстную кишку, и ее роль.

- •3. Искусственная гипотермия, суть применения.

- •4. Метод определения осмотической резистентности эритроцитов.

- •1. Температурный анализатор.

- •2. Эритроциты. Гемоглобин. Виды. Формы.

- •3. Ээг. Значение сна. Поверхностный и глубокий сон.

- •4. Проба Штанге и Генчи

- •1. Гормоны, секреция, движение по крови, эндокринная саморегуляция, пара- и трансгипофизарная система.

- •2. Лейкоциты, виды лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Роль различных видов лейкоцитов.

- •3. Базилярный или сосудистый тонус, роль в организме. Методы определения.

- •4. Ортостатическая проба.

- •2. Кровообращение, роль в гомеостазе.

- •3. Физиологические основы гипнотических состояний.

- •4. Определение резус-фактора.

- •1 Вопрос. Глотание

- •2 Вопрос. Сердце, камеры, кардиоцикл.

- •3 Вопрос. Изменения в кровообращении у пожилых.

- •4 Вопрос. Сухожильные рефлексы у человека.

- •1 Вопрос. Физиологические основы питания. Режимы питания

- •2 Вопрос. Регуляция сердца (миогенная,гуморальная,нервная). Коронарное,корковое и мозговое кровообращение.

- •3 Вопрос. Депо крови. Физиологическое значение.

- •4 Вопрос.Определение остроты зрения.

- •1.Пищеварение в желудке

- •3.Возрастные изменения сократительной ф-ции сердца, артериального и венозного давления.

- •4. Определение соэ по панченкову.

- •1. Щитовидная и околощитовидная железа

- •2. Этапы, механизм внешнего дыхания.

- •3. Роль коры больших полушарий для деятельности внутренних органов

- •4. Правила переливания крови.

- •1. Регуляция деятельности почек, гуморальные и нервные эффекты.

- •2. Вкусовой рецептор, современная теория возникновения вкусового ощущения.

- •3. Иммуноглобулины, виды, участие в иммунных реакциях.

- •4. Выслушивание тонов сердца.

4. Соэ по Панченкову.

Кровь при движении - устойчивая суспензия. При помещении ее в стеклянный сосуд, эритроциты в силу их тяжести оседают.

Скорость оседания эритроцитов зависит от состояния организма. При некоторых физиологических состояниях (например, беременность) и при целом ряде заболеваний (туберкулез, ревматизм и др.) оседание эритроцитов бывает незначительно ускоренным.

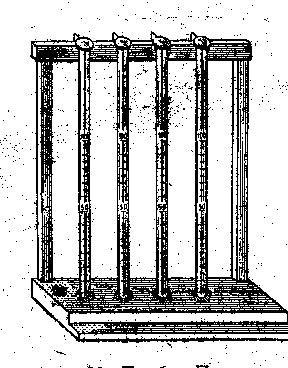

Рис.

1. Аппарат Панченкова для определения

СОЭ

Для определения СОЭ применяют прибор Панченкова, состоящий из штатива, в котором могут быть зажаты в вертикальном положении специальные капилляры. Капилляры градуированы в миллиметрах. Метка 0 стоит на расстоянии 100 мм от конца. На капилляре есть еще две метки: К (кровь) - на высоте нуля и метка Р (реактив) - на уровне 50 мм.

Для работы необходимо: прибор Панченкова, часовое стекло, стерильный скарификатор, вата, 5% раствор цитрата натрия, спирт, эфир, йод. Работу проводят на человеке.

Ход работы. Капилляр промывают 5% раствором цитрата натрия. Затем набирают цитрат натрия до метки Р на уровне 50 мм и выдувают его на часовое стекло. Затем в тот же капилляр набирают кровь из пальца человека до метки К дважды.

Следует иметь в виду, что для успешного взятия крови прокол должен быть довольно глубоким; капилляр следует держать горизонтально, погрузив его кончик в каплю крови, при этом кровь сама наполняет капилляр.

Обе порции выпускают на часовое стекло, смешивая с имеющимся там цитратом натрия. Полученную таким образом на часовом стекле смесь крови с цитратом натрия в отношении 4:1 набирают в капилляр до метки 0 и ставят капилляр в штатив. Через час смотрят, какова высота в миллиметрах образовавшегося верхнего столбика плазмы в капилляре. Его величина и является мерой СОЭ. В норме СОЭ составляет от 4 до 10 мм/ч; показания от 10 до 15 мм/ч расцениваются как незначительное ускорение; 15-30 мм/ч - среднее ускорение, 30 мм/ч и выше - резкое ускорение.

Примечание. Для практической работы допустимо набирать половинное количество крови и цитрата натрия, т.е. цитрата – до 25 мм, крови – до 100 мм в капилляре Панченкова.

Билет №16.

1. Слюна. Слюноотделение, регуляция.

Слюна продуцируется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких железок языка, слизистой оболочки неба и щек. Из желез по выводным протокам слюна поступает в полость рта. В зависимости от набора и интенсивности секреции разных гландулоцитов в железах они выделяют слюну разного состава. Околоушные и малые железы боковых поверхностей языка, содержащие большое количество серозных клеток, секретируют жидкую слюну с высокой концентрацией хлоридов натрия и калия и высокой активностью амилазы. Секрет поднижнечелюстной железы (смешанный) богат органическими веществами, в том числе муцином, содержит амилазу, но в меньшей концентрации, чем слюна околоушной железы. Слюна подъязычной железы (смешанная) еще более богата муцином, имеет выраженную щелочную реакцию, высокую фосфатазную активность. Секрет слизистых желез, расположенных в корне языка и неба, особенно вязок из-за высокой концентрации муцина. Здесь же есть и мелкие смешанные железы.

Из ацинусов желез секрет поступает в систему все укрупняющихся протоков, собирающихся в выводной проток, выносящий несколько измененную здесь (количество и состав) слюну в полость рта. Вне приема пищи у человека слюна выделяется для увлажнения полости рта в среднем со скоростью 0,24 мл/мин, при жевании — со скоростью 3—3,5 мл/мин в зависимости от вида пищи; при введении в рот лимонной кислоты (0,5 ммоль) — 7,4 мл/мин. За сутки выделяется 0,5—2,0 л слюны, около трети ее образуется околоушными железами.

Состав и свойства слюны. Смешанная слюна представляет собой вязкую, слегка опалесцирующую мутноватую жидкость с относительной плотностью 1,001—1,017, вязкостью 1,10—1,32 пуаза. Состав слюны зависит от скорости ее секреции и вида стимуляции саливации. Смешанная слюна имеет рН 5,8—7,4, рН слюны околоушных желез ниже (5,81), чем поднижнечелюстных (6,39). С увеличением скорости секреции рН слюны повышается до 7,8. Состав слюны сложен и меняется в зависимости от свойств принимаемой пищи, вида стимулятора слюновыделения (табл. 9.3). Муцин склеивает пищевые частицы в пищевой комок, который, будучи покрыт слизью, легче проглатывается. Этому способствует также пенообразование. Слизь слюны выполняет и защитную функцию, покрывая нежную слизистую оболочку рта и пищевода. Слюна содержит несколько ферментов: α-амилазу, α-глюкозидазу.

Гидролиз углеводов, осуществляемый с помощью этих ферментов, из-за кратковременности пребывания пищи в полости рта происходит в основном внутри пищевого комка уже в желудке. Действие карбогидраз слюны прекращается под влиянием кислой реакции желудочного сока. Активность протеолитических ферментов значительно ниже, а их роль в пищеварении взрослого человека невелика, однако эти ферменты имеют значение в санации полости рта. Так, мурамидаза (лизоцим) слюны обладает высокой бактерицидностью. Дезинфицирующее действие на содержимое полости рта оказывают протеиназы (саливаин, гландулаин и др.), РНКазы.

Значение слюны в пищеварении состоит в смачивании пищи, что способствует ее измельчению и гомогенизации при жевании; растворении питательных и вкусовых веществ, что важно для раздражения вкусовых рецепторов и действия ферментов слюны; ослизнения принятой и пережеванной пищи, что необходимо для формирования пищевого комка и облегченного его проглатывания.

Количество и состав слюны адаптированы к виду принимаемой пищи и режиму питания. На пищевые вещества выделяется более вязкая слюна, и ее тем больше, чем суше пища; на отвергаемые вещества и горечи — значительное количество жидкой слюны. Адаптация слюноотделения обеспечивается регуляторными воздействиями на слюнные железы.

Регуляция слюноотделения. Вне приема пищи небольшое количество слюны выделяют подъязычные, щечные и поднижнечелюстные железы человека. Прием пищи и связанные с ним факторы условно- и безусловнорефлекторно возбуждают слюноотделение. Латентный период слюноотделения зависит от силы пищевого раздражителя и возбудимости пищевого центра и составляет 1—30 с. Слюноотделение продолжается весь период еды и почти полностью прекращается вскоре после ее окончания. На стороне жевания слюны выделяется больше и с более высокой активностью амилазы, чем на противоположной стороне.

Возбуждение от рецепторов полости рта передается в ЦНС по афферентным волокнам тройничного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. Импульсы достигают продолговатого мозга, других отделов мозга, включая кору большого мозга. Основной центр слюноотделения расположен в продолговатом мозге, сюда и в боковые рога верхних грудных сегментов спинного мозга поступают импульсы из вышерасположенных отделов мозга. К слюнным железам импульсы следуют по эфферентным парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам.

Парасимпатическая иннервация поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез начинается от верхнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга. Волокна преганглионарных нейронов в составе барабанной струны доходят до ганглиев этих желез, где переключаются на постганглионарные нейроны и по их аксонам достигают гландулоцитов. Преганглионарные волокна околоушных желез берут начало из нижнего слюноотделительного ядра продолговатого мозга, проходят в составе языкоглоточного нерва до ушного узла. Здесь расположены вторые нейроны, по аксонам которых в состав ушно-височного нерва импульсы достигают слюнных желез.

Под влиянием ацетилхолина, высвобождаемого окончаниями постганглионарных нейронов, выделяется большое количество жидкой слюны с высокой концентрацией электролитов и низкой концентрацией муцина.

Симпатическая иннервация слюнных желез осуществляется из боковых рогов II—IV грудных сегментов спинного мозга; отсюда волокна преганглионарных нейронов следуют в верхний шейный узел, где образуется контакт с постганглионарными нейронами. Их аксоны достигают слюнных желез.

Норадреналин, высвобождаемый окончаниями постганглионарных нейронов, вызывает выделение небольшого количества густой слюны, усиливает образование в железах ферментов и муцина. Одновременное раздражение парасимпатических нервов усиливает секреторный эффект. У человека симпатические нервы в наибольшей мере усиливают секрецию поднижнечелюстных слюнных желез.

Различия в секреции слюнных желез в ответ на прием различной пищи объясняются изменениями частот импульсов по парасимпатическим и симпатическим нервным волокнам, которые могут быть одно- и разнонаправленными. Слюноотделение относится к числу легкотормозимых процессов. Секрецию слюны тормозят болевые раздражения, отрицательные эмоции, умственное напряжение и др.

Парасимпатическая денервация слюнных желез вызывает их гиперсекрецию, это так называемая паралитическая секреция (максимум ее обычно отмечается на 7—8-й день после операции).

Снижение секреции слюнных желез называется гипосаливацией (гипосиалия). Она может вызвать многие нарушения, способствовать развитию микрофлоры во рту и быть причиной скверного запаха изо рта (есть и другие причины этого явления). Длительное снижение слюноотделения может быть причиной трофических нарушений слизистой оболочки рта, десен, зубов. Избыточное слюноотделение — гиперсаливация (сиалорея, птиализм) — сопровождает многие патологические состояния.