- •1.Медицинская микробиология. Предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача.

- •3. Микроорганизмы и их положение в системе живого мира. Номенклатура бактерий. Принципы классификации.

- •6. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения.

- •7.Питание бактерий. Типы и механизмы питания бактерий. Аутотрофы и гетеротрофы. Факторы роста. Прототрофы и ауксотрофы.

- •8.Питательные среды. Искусственные питательные среды: простые, сложные, общего назначения, элективные, дифференциально-диагностические.

- •9. Бактериологический метод изучения микроорганизмов. Принципы и методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий. Характер роста микроорганизмов на жидких и плотных питательных средах.

- •13. Спирохеты, их морфология и биологические свойства. Патогенные для человека виды.

- •14. Риккетсии, их морфология и биологические свойства. Роль риккетсий в инфекционной патологии.

- •15. Морфология и ультраструктура микоплазм. Виды, патогенные для человека.

- •16. Хламидии, морфология и другие биологические свойства. Роль в патологии.

- •17. Грибы, их морфология и особенности биологии. Принципы систематики. Заболевания, вызываемые грибами у человека.

- •20. Взаимодействие вируса с клеткой. Фазы жизненного цикла. Понятие о персистенции вирусов и персистентных инфекциях.

- •21. Принципы и методы лабораторной диагностики вирусных инфекций. Методы культивирования вирусов.

- •24. Строение генома бактерий. Подвижные генетические элементы, их роль в эволюции бактерий. Понятие о генотипе и фенотипе. Виды изменчивости: фенотипическая и генотипическая.

- •25. Плазмиды бактерий, их функции и свойства. Использование плазмид в генной инженерии.

- •26. Генетические рекомбинации: трансформация, трансдукция, конъюгация.

- •27. Генная инженерия. Использование методов генной инженерии для получения диагностических, профилактических и лечебных препаратов.

- •28.Распространение микробов в природе. Микрофлора почвы, воды, воздуха, методы ее изучения. Характеристика санитарно-показательных микроорганизмов.

- •29. Нормальная микрофлора тела человека, ее роль в физиологических процессах и патологии. Понятие о дисбактериозе. Препараты для восстановления нормальной микрофлоры: эубиотики (пробиотики).

- •30. Понятие об инфекции. Условия возникновения инфекционного процесса. Понятие об источниках инфекции, механизмах, путях и факторах передачи.

- •31. Формы проявления инфекции. Персистенция бактерий и вирусов. Понятие о рецидиве, реинфекции, суперинфекции.

- •32. Динамика развития инфекционного процесса, его периоды.

- •33. Роль микроорганизма в инфекционном процессе. Патогенность и вирулентность. Единицы измерения вирулентности. Понятие о факторах патогенности.

- •34. Классификация факторов патогенности по о.В. Бухарину. Характеристика факторов патогенности.

- •35. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета.

- •36. Неспецифические защитные факторы организма против инфекции. Роль и.И. Мечникова в формировании клеточной теории иммунитета.

- •37. Антигены: определение, основные свойства. Антигены бактериальной клетки. Практическое использование антигенов бактерий.

- •38. Структура и функции иммунной системы. Кооперация иммунокомпетентных клеток. Формы иммунного ответа.

- •39. Иммуноглобулины, их молекулярная структура и свойства. Классы иммуноглобулинов. Первичный и вторичный иммунный ответ. :

- •40. Классификация гиперчувствительности по Джейлу и Кумбсу. Стадии аллергической реакции.

- •41. Гиперчувствительность немедленного типа. Механизмы возникновения, клиническая значимость.

- •42. Анафилактический шок и сывороточная болезнь. Причины возникновения. Механизм. Их предупреждение.

- •43. Гиперчувствительность замедленного типа. Кожно-аллергические пробы и их использование в диагностике некоторых инфекционных заболеваний.

- •44. Особенности противовирусного, противогрибкового, противоопухолевого, трансплантационного иммунитета.

- •45. Понятие о клинической иммунологии. Иммунный статус человека и факторы, влияющие на него. Оценка иммунного статуса: основные показатели и методы их определения.

- •46. Первичные и вторичные иммунодефициты.

- •47. Взаимодействие антигена с антителом in vitro. Теория сетевых структур.

- •48. Реакция агглютинации. Компоненты, механизм, способы постановки. Применение.

- •49. Реакция Кумбса. Механизм. Компоненты. Применение.

- •50. Реакция пассивной гемагглютинации. Механизм. Компоненты. Применение.

- •51. Реакция торможения гемагглютинации. Механизм. Компоненты. Применение.

- •53. Реакция связывания комплемента. Механизм. Компоненты. Применение.

- •54. Реакция нейтрализации токсина антитоксином, нейтрализации вирусов в культуре клеток и в организме лабораторных животных. Механизм. Компоненты. Способы постановки. Применение.

- •55. Реакция иммунофлюоресценции. Механизм. Компоненты. Применение.

- •56. Иммуноферментный анализ. Иммуноблотинг. Механизмы. Компоненты. Применение.

- •57. Вакцины. Определение. Современная классификация вакцин. Требования, предъявляемые к вакцинным препаратам.

- •59. Вакцинопрофилактика. Вакцины из убитых бактерий и вирусов. Принципы приготовления. Примеры убитых вакцин. Ассоциированные вакцины. Преимущества и недостатки убитых вакцин.

- •60. Молекулярные вакцины: анатоксины. Получение. Использование анатоксинов для профилактики инфекционных заболеваний. Примеры вакцин.

- •61. Генно-инженерные вакцины. Получение. Применение. Преимущества и недостатки.

- •62. Вакцинотерапия. Понятие о лечебных вакцинах. Получение. Применение. Механизм действия.

- •63. Диагностические антигенные препараты: диагностикумы, аллергены, токсины. Получение. Применение.

- •64. Сыворотки. Определение. Современная классификация сывороток. Требования, предъявляемые к сывороточным препаратам.

- •65. Антительные препараты – сыворотки, применяемые для лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Способы получения. Осложнения при применении и их предупреждение.

- •66. Антительные препараты – сыворотки, применяемые для диагностики инфекционных заболеваний. Способы получения. Применение.

- •67. Понятие об иммуномодуляторах. Принцип действия. Применение.

- •68. Интерфероны. Природа, способы получения. Применение. № 99 Интерфероны. Природа, способы получения. Применение.

- •69. Химиотерапевтические препараты. Понятие о химиотерапевтическом индексе. Основные группы химиотерапевтических препаратов, механизм их антибактериального действия.

- •71. Лекарственная устойчивость микроорганизмов и механизм ее возникновения. Понятие о госпитальных штаммах микроорганизмов. Пути преодоления лекарственной устойчивости.

- •72. Методы микробиологической диагностики инфекционных болезней.

- •73. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •74. Возбудители эшерихиозов. Таксономия. Характеристика. Роль кишечной палочки в норме и патологии. Микробиологическая диагностика эшерихиозов.

- •75. Возбудители шигеллеза. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •76. Возбудители сальмонеллезов. Таксономия. Характеристика. Микробиологический диагноз сальмонеллезов. Лечение.

- •77. Возбудители холеры. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •78.Стафилококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых стафилококками. Специфическая профилактика и лечение.

- •79. Стрептококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций. Лечение.

- •80. Менингококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика стрептококковых инфекций. Лечение.

- •81. Гонококки. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика гонореи. Лечение.

- •82. Возбудитель туляремии. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •83. Возбудитель сибирской язвы. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •84. Возбудитель бруцеллеза. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •85. Возбудитель чумы. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •86. Возбудители анаэробной газовой инфекции. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •87. Возбудители ботулизма. Таксономия и характеристика Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •88. Возбудитель столбняка. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика и лечение.

- •89. Неспорообразующие анаэробы. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика и лечение.

- •90. Возбудитель дифтерии. Таксономия и характеристика. Условно – патогенные коринебактерии. Микробиологическая диагностика. Выявления анатоксического иммунитета. Специфическая профилактика и лечение.

- •91. Возбудители коклюша и паракоклюша. Таксономия и характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •92. Возбудители туберкулеза. Таксономия и характеристика. Условно – патогенные микобактерии. Микробиологическая диагностика туберкулеза.

- •93. Актиномицеты. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение.

- •95. Возбудитель хламидиозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение.

- •96.Возбудитель сифилиса. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Лечение.

- •97. Возбудитель лептоспирозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика. Специфическая профилактика. Лечение.

- •98. Возбудитель боррелиозов. Таксономия. Характеристика. Микробиологическая диагностика.

- •99. Клиническая микробиология , ее задачи. Вби, особенности причины возникновления.Роль условно – патогенных микроорганизмов в возникновении внутрибольничных инфекций.

- •100. Классификация грибов. Характеристика. Роль в патологии. Лабораторная диагностика. Лечение.

- •101. Классификация микозов. Поверхностные и глубокие микозы. Дрожжеподобные грибы рода кандида. Роль в патологии человека.

- •102. Возбудитель гриппа. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •103. Возбудитель полиомиелита. Таксономия и характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •104. Возбудители гепатитов а и е. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •105. Возбудитель клещевого энцефалита. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •106. Возбудитель бешенства. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •107. Возбудитель краснухи. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •108. Вирус кори. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •109. Возбудитель эпедимического паротита. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •V.Клиника

- •I.Эпидемиология

- •110. Герпес-инфекция: таксономия, характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика и лечение.

- •111. Возбудитель натуральной оспы. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика оспы на современном этапе

- •112. Возбудители гепатитов в, с, d. Таксономия. Характеристика. Носительство. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

- •113. Вич-инфекция. Таксономия, характеристика возбудителей. Лабораторная диагностика, профилактика.

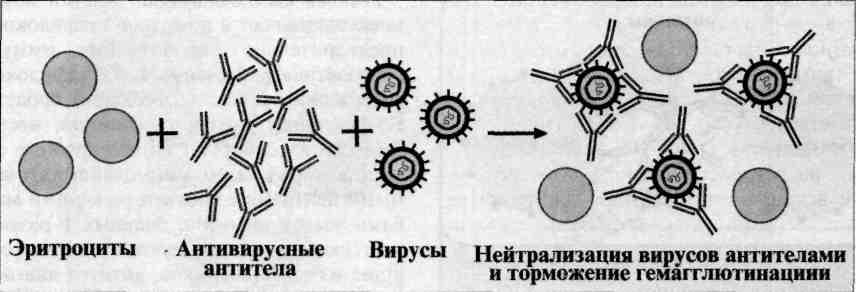

51. Реакция торможения гемагглютинации. Механизм. Компоненты. Применение.

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) - метод идентификации вируса или выявления противовирусных антител в сыворотке крови больного, основанный на феномене отсутствия агглютинации эритроцитов препаратом, содержащим вирус, в присутствии иммунной к нему сыворотки крови.

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) основана на блокаде, подавлении антигенов вирусов антителами иммунной сыворотки, в результате чего вирусы теряют свойство агглютинировать эритроциты.

РТГА применяют для диагностики многих вирусных болезней, возбудители которых (вирусы гриппа, кори, краснухи, клещевого энцефалита и др.) могут агглютинировать эритроциты различных животных.

Механизм. Типирование вируса проводят в реакции торможения гемаг-глютинации (РТГА) с набором типоспецифических сывороток. Результаты реакции учитывают по отсутствию гемагглютинации. Подтипы вируса А с антигенами H0N1, H1N1, Н2N2, H3N2 и др. могут быть дифференцированы в РТГА с набором гомологичных типоспецифических сывороток.

52. Реакция преципитации. Механизм. Компоненты. Способы постановки. Применение.

Реакция преципитации (РП) - это формирование и осаждение комплекса растворимого молекулярного антигена с антителами в виде помутнения, называемого преципитатом. Он образуется при смешивании антигенов и антител в эквивалентных количествах; избыток одного из них снижает уровень образования иммунного комплекса.

РП ставят в пробирках (реакция кольцепреципитации), в гелях, питательных средах и др. Широкое распространение получили разновидности РП в полужидком геле агара или агарозы: двойная иммунодиффузия по Оухтерлони, радиальная иммунодиффузия, иммуноэлектрофорез и др.

Механизм. Проводится с прозрачными коллоидными растворимыми антигенами, экстрагированными из патологического материала, объектов внешней среды или чистых культур бактерий. В реакции используют прозрачные диагностические преципитирующие сыворотки с высокими титрами антител. За титр преципитирующей сыворотки принимают то наибольшее разведение антигена, которое при взаимодействии с иммунной сывороткой вызывает образование видимого преципитата — помутнение.

Реакция кольцепреципитации ставится в узких пробирках (диаметр 0,5 см), в которые вносят по 0,2—0,3 мл преципити-рующей сыворотки. Затем пастеровской пипеткой медленно наслаивают 0,1—0,2 мл раствора антигена. Пробирки осторожно переводят в'вертикальное положение. Учет реакции производят через 1—2 мин. В случае положительной реакции на границе между сывороткой и исследуемым антигеном появляется преципитат в виде белого кольца. В контрольных пробирках преципитат не образуется.

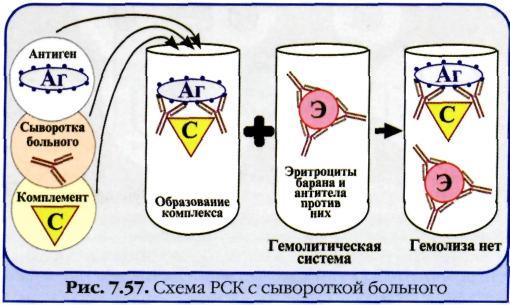

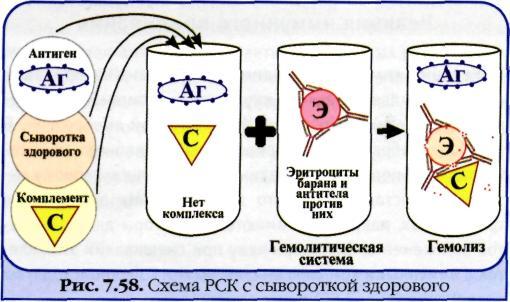

53. Реакция связывания комплемента. Механизм. Компоненты. Применение.

Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том, что при соответствии друг другу антигены и антитела образуют иммунный комплекс, к которому через Fc-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), т. е. происходит связывание комплемента комплексом антиген—антитело. Если же комплекс антиген—антитело не образуется, то комплемент остается свободным.

Специфическое взаимодействие АГ и AT сопровождается адсорбцией (связыванием) комплемента. Поскольку процесс связывания комплемента не проявляется визуально, Ж. Борде и О.Жангу предложили использовать в качестве индикатора гемолитическую систему (эритроциты барана + гемолитическая сыворотка), которая показывает, фиксирован ли комплемент комплексом АГ-АТ. Если АГ и AT соответствуют друг другу, т. е. образовался иммунный комплекс, то комплемент связывается этим комплексом и гемолиза не происходит. Если AT не соответствует АГ, то комплекс не образуется и комплемент, оставаясь свободным, соединяется со второй системой и вызывает гемолиз.

Компоненты. Реакция связывания комплемента (РСК) относится к сложным серологическим реакциям. Для ее проведения необходимы 5 ингредиентов, а именно: АГ, AT и комплемент (первая система), эритроциты барана и гемолитическая сыворотка (вторая система).

Антигеном для РСК могут быть культуры различных убитых микроорганизмов, их лизаты, компоненты бактерий, патологически измененных и нормальных органов, тканевых липидов, вирусы и вирусосодержащие материалы.

В качестве комплемента используют свежую или сухую сыворотку морской свинки.

Механизм. РСК проводят в две фазы: 1-я фаза — инкубация смеси, содержащей три компонента антиген + антитело + комплемент; 2-я фаза (индикаторная) — выявление в смеси свободного комплемента путем добавления к ней гемолитической системы, состоящей из эритроцитов барана, и гемолитической сыворотки, содержащей антитела к ним. В 1-й фазе реакции при образовании комплекса антиген—антитело происходит связывание им комплемента, и тогда во 2-й фазе гемолиз сенсибилизированных антителами эритроцитов не произойдет; реакция положительная. Если антиген и антитело не соответствуют друг другу (в исследуемом образце нет антигена или антитела), комплемент остается свободным и во 2-й фазе присоединится к комплексу эритроцит — ан-тиэритроцитарное антитело, вызывая гемолиз; реакция отрицательная.

Применение. РСК применяют для диагностики многих инфекционных болезней, в частности сифилиса (реакция Вассермана).