Vseobschaya_istoria_iskusstv_tom_6_kniga_1_1965

.pdf

Франсис Пикабия. Парад любви. 1917 г. Париж, частное собрание.

илл. 44 6

Некоторые дадаисты, стремясь продемонстрировать свое презрение к художеству вообще, дошли до экспонирования бессмысленных комбинаций и кусков отдельных реальных предметов. Такова выставленная в качестве скульптуры художником Дюшаном комбинация из табуретки и просунутого в нее велосипедного колеса. В этом отношении современные представители североамериканского «поп-арта», экспонирующие рваные тряпки, раздавленные прессом кузова старых машин или какой-нибудь ржавый умывальник, по существу, лишь перепевают уже давно найденные «абсолютным» дадаизмом формы антихудожественного хулиганства.

Следует, однако, заметить, что в этом хулиганстве была своя, так сказать, «гносеологическая» и «эстетическая» система. В эти годы не только дадаисты, но и более серьезные художники, как В. Татлин и некоторые французские мастера посткубизма, обратились от изображения вещей к их, так сказать, «сотворению». Татлин из гладильной доски и разрезанных на куски цинковых ведер создавал новые «реальности» в своих контррельефах. Любопытно, что и сейчас на Западе имеются критики, всерьез считающие переход искусства от отражения реальности к «созданию новых реальностей» (не имеющих, однако, никакой практической реальной ценности) новым, всемирноисторическим по своему значению шагом вперед в развитии художественной культуры. Поучительно в этом отношении и зарождение приема так называемого «коллажа», то есть наклейки на поверхность картины опилок, окурков, кусков газет, практикуемого французскими кубистами и итальянскими футуристами. В некоторых случаях он имел целью «оживить» фактуру картины. В этом направлении продолжают использовать «коллаж» и сегодня отдельные мастера, связанные с реалистическими исканиями (Гуттузо в Италии, Гофмейстер в Чехословакии). В других же случаях применение «коллажа» преследовало откровенные цели либо эпатирования зрителя, либо разрушения живописи как искусства.

Следует подчеркнуть, что в 1917—1920 гг., после появления футуризма, дадаизма и первых абстракционистов, процесс распада и разложения собственно изобразительного искусства старого мира, по существу, завершился. Последним принципиально новым явлением в истории формалистического распада буржуазного искусства явились зародившиеся одновременно абстракционизм и сюрреализм.

Сюрреализм, сложившийся к началу 20-х гг., представляет собой естественную эволюцию некоторых тенденций, заложенных в искусстве дадаистов. Сюрреализму свойственно произвольное сочетание переданных с фотографической точностью отдельных элементов натуры с абстрактными неизобразительными формами. Однако, в отличие от откровенно озорующего и эпатирующего характера деятельности большинства дадаистов, представители сюрреализма стремятся воздействовать на психику зрителя кошмарной причудливостью своих ассоциаций, как бы воспроизводящих тот мир чудовищного переплетения образов, который характерен для кошмарных сновидений или для бреда наяву душевнобольных — например, работы Ива Танги (1900—1955), картина Сальвадора Дали (р. 1904) «Пылающий жираф» (1935; Базель, Музей).

Сальвадор Дали. Пылающий жираф. 1935 г. Базель, Музей.

илл. 45 а

В «Пылающем жирафе» на фоне фантастического зеленовато-фиолетового неба выступают мятущиеся громадные человекообразные фигуры, напоминающие разваливающиеся полустатуи, полускелеты, укрепленные ржавыми железными скобами (заметим, что распадающиеся предметы — обычный мотив некоторых болезненных сновидений). На заднем плане изображен маленький темный силуэт охваченного краснодымным пламенем жирафа. Бессмысленно доискиваться определенного сюжетного или логического смысла этой композиции. Задача художника как раз и сводилась к созданию алогического образа, уводящего зрителя в мир смутных, сумеречных ассоциаций. Враждебность разуму, бегство от жизни, мрачное юродство — вот творческое кредо таких художников, как Сальвадор Дали.

Сюрреалисты исходят из отрицания искусства как средства отражения и познания мира, как вообще одной из форм деятельности человеческого разума. Для них искусство есть «акт бессознательно психического автоматизма», как заявлял их теоретик Андре Бретон, опубликовавший в 1924 г. первый «Манифест сюрреализма». Задача «творческого акта» сводится к выявлению «мира подсознательного», к передаче «смутных чувствований», произвольных ассоциаций, сумеречных состояний сознания. Сюрреалисты рассматривают искусство как средство субъективного самовыражения, как средство перехода от «обычной» рассудочной реальности к некоей «сверхреальности» (по-французски сверхреальность — surrealite, отсюда и термин «сюрреализм»), воплощающей, дескать, подлинную, свободную от оков морали, рассудка и т. д. природу человека.

Зародившийся на французской и вообще на западноевропейской почве, сюрреализм в дальнейшем перебазировался в США, куда в 30-х — начале 40-х гг. переехали Ив Танги и испанец по происхождению Сальвадор Дали.

Вобласти литературы и кино сюрреализм в значительной мере изжил себя во Франции уже к середине 20-х гг. В изобразительном искусстве сюрреализм оказался более живучим. Он продолжал существовать наряду с абстракционизмом. Более того, в годы второй мировой войны произошло некоторое оживление сюрреализма, что было связано с чувством страха, растерянности и пессимизма, который охватил в те годы часть широких кругов буржуазной интеллигенции.

Внастоящее время сюрреалисты, несмотря на ряд чисто рекламных трюков таких его

«корифеев», как Сальвадор Дали (создание иллюстрированной Библии весом в несколько центнеров), не играют заметной роли в современном искусстве капиталистических стран.

Крупнейшим художником, воплощающим в течение более полувека в своем творчестве наиболее острые противоречия развития искусства Франции 20 столетия, стал Пабло Пикассо (собственно Руис-и-Пикассо), родившийся в Малаге в 1881 г.

Ранние рисунки четырнадцати-шестнадцатилетнего юноши, такие, как портрет старика, автопортрет, обнаруживают одаренность будущего художника. Уже в них чувствуется та острая и точная наблюдательность, та огромная интенсивность психологического переживания, которые явятся характерными чертами лучших, связанных с реализмом работ Пикассо. Девятнадцати лет он впервые посещает Париж, куда окончательно переселяется к 1904 г.

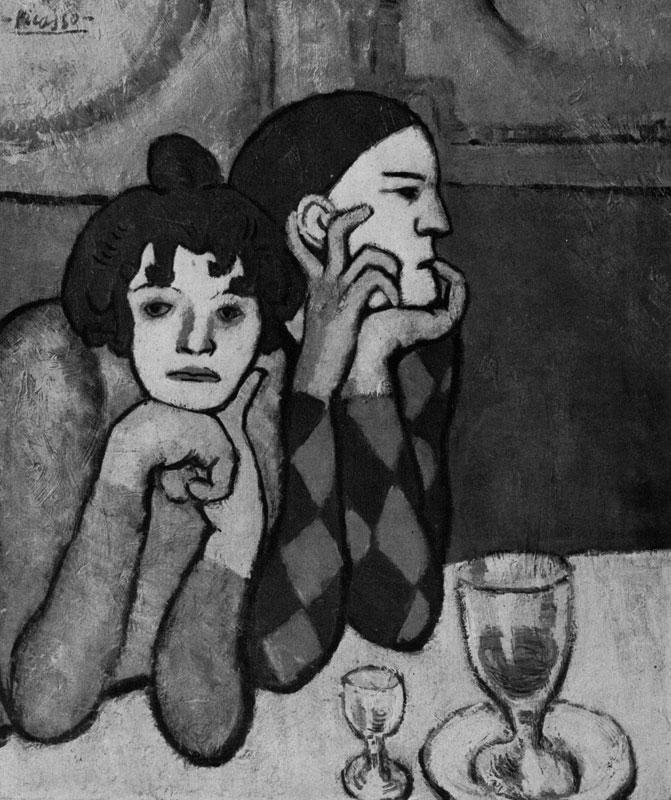

Пабло Пикассо. Странствующие гимнасты. 1901 г. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

илл. 36

До 1906—1907 гг. Пикассо стремится к емкой, внешне лаконичной и непосредственно эмоционально содержательной форме. Первый период его творчества (1901—1904) носит

название «голубого» (большинство этих картин построено на градациях и отношениях мягко мерцающих сине-голубых тонов). Таковы его отличающиеся своей одухотворенностью «Старый нищий с мальчиком» (1903; ГМИИ), «Свидание» (1902; Эрмитаж) и некоторые другие работы. Их достоинство — то глубокое сочувствие, с которым он передает образы нищих, бродяг, одиноких отщепенцев общества. Однако момент известной литературности и сентиментальности, проскальзывающий иногда в работах данного периода, обличает незрелость искусства молодого художника. Свободны от этого такие полные сурового лиризма работы, как «Свидание» (1900) или «Странствующие гимнасты» (1901; обе —ГМИИ), где тема скорбно-смятенного одиночества двух прижавшихся друг к другу фигур с широко раскрытыми печальными глазами, застыло глядящими на мир, косвенно передает инстинктивную чуткость художника к несправедливости и жестокости окружающего его мира.

Наиболее ярко дарование Пикассо раскрывается в его так называемый «розовый» период (1905—1906). В ряде отношений — это одна из абсолютных вершин гуманистической и реалистической линии в творчестве Пикассо. Острый, нервно-точный и изысканноутонченный рисунок, полная легкой и нежной печали гамма то розовато-серых, то розовато-золотистых тонов, контрастно оттеняемых иссиня-черными, голубыми и голубовато-серыми тонами фона, ценны тем, что в них нет самодовлеющего, формального любования цветом (черта, кстати, редко проявляющаяся то в драматически-страстном, то в озорном, то в беспокойно-сумрачном, но всегда эмоционально-взволнованном, свободном от холодной безразличности живописного видения искусстве Пикассо).

Нельзя не упомянуть полный усталой печали хрупкий силуэт «Гладильщицы» (1904). Пикассо как бы продолжает принцип острой динамической кадрировки композиции Дега и вместе с тем, в отличие от жанрово-бытовой заостренности профессиональных движений и жестов, присущих «Прачкам» Дега, строит образ на музыкальном лиризме силуэта, на печальной нежности нюансов розоватого и серо-голубого фона.

Художник создает полные щемящего лиризма образы, подобные его хрупко-нежной юной матери в розовой шали, кормящей грудью младенца («Материнство», 1905; Париж, частное собрание). Эта вещь с ее нежно-беспокойным и вместе с тем «ласковым» ритмом силуэта является одним из самых поэтических и человечных произведений французской живописи 20 в.

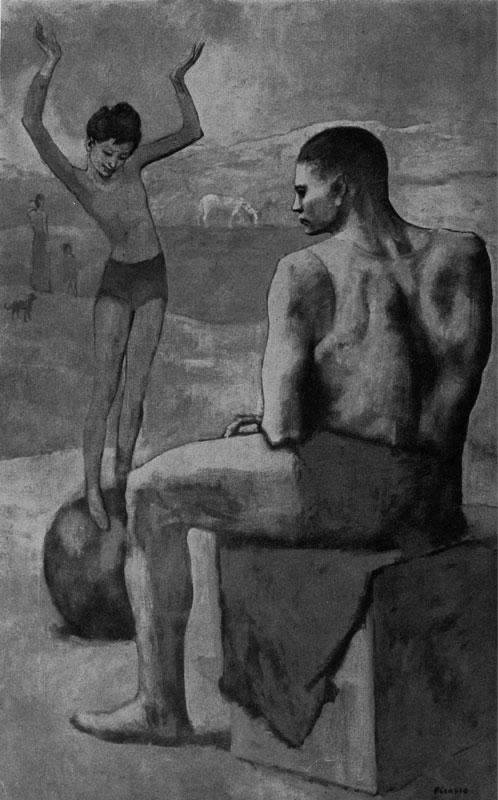

«Девочка на шаре» (1905; ГМИИ) носит несколько более формальный характер. В ней мы можем особенно ясно ощутить и силу и ограниченность творчества Пикассо «розового» периода. С удивительной остротой противопоставлены чуть угловатая порывистость тонкой как тростинка, балансирующей на неустойчивом шаре девочки и «квадратная» неподвижность массивной фигуры атлета, спокойно сидящего на устойчиво-крепком кубе. Эти два образа и противопоставлены друг другу и связаны общим ритмическим рисунком композиции. Вместе с тем поэтическая жизнерадостность этого мотива выражена в ряде блестящих живописных находок. Так, голубое — чуть сероватое — трико девочки как бы и контрастирует и связывается с серовато-голубым фоном пейзажа. Мотив розовых оттенков кульминирует в розово-алом пятне цветка, капризно вдетого в иссиня-черную копну волос девочки

Пабло Пикассо. Девочка на шаре. 1905 г. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

илл. 37

При всем изяществе живописи и остроте композиционного сопоставления двух образов в этой картине Пикассо ощущается, однако, и другая сторона его творческих исканий. Подчеркнутая лаконическая острота решения достигнута путем предельного заострения

какой-то одной грани жизни художественного образа (в данном случае контрастно выразительного ритма силуэтов двух фигур и соотношения серо-голубого и розово-алых тонов), воплощающего лишь одну из сторон многогранной живой реальности. Острота и выразительность найденных решений в какой-то мере начинают достигаться ценой отхода живописи от той относительной всесторонности и органической полноты живописного и образного восприятия мира, которая была присуща всем великим эпохам реализма в живописи. Именно сочетание двух моментов — обнажение собственно профессиональной стороны художественного мастерства и стремление к максимальной заостренности и лаконичности образа, достигаемых ценой отказа от всесторонней полноты реалистического отображения жизни,— и создает благоприятные предпосылки для отхода от реализма и роковым образом смещает акценты художественной задачи. В подобных вещах художественная форма, ее непосредственная драматичность, эмоциональная выразительность как таковые, а не жизнь постепенно становятся главным содержанием искусства. Однако в «розовый» период эта тенденция только намечается.

Чрезвычайно характерен излюбленный круг сюжетов Пикассо «голубого» и особенно «розового» периода: «Странствующие гимнасты», «Девочка на шаре», «Семья акробатов» (Нью-Йорк, Метрополитен-музей) и т. д. Герои картин Пикассо — Это люди, стоящие вне респектабельного общества. В этом тоже сказывается «нонконформизм» Пикассо, его неприятие официального буржуазного уклада жизни. Вместе с тем в какой-то мере Пикассо продолжает в новых условиях традиционную для французской культуры линию косвенного изображения печальной комедии жизни в образах циркачей, скоморохов, комедиантов, отщепенцев общества. Идет эта линия еще от «блудного сына» своего века Франсуа Вийона, далее она ощущается в печально-удивленном «Жиле» Ватто. Образы странствующих комедиантов, бродяг проходят кочующей чередой и по страницам романов Скаррона, Лесажа, в «Манон Леско» аббата Прево. В 19 в. им посвящено много страниц в творчестве Теофиля Готье, братьев Гонкуров и в искусстве того же Дега.

Эта линия и на современном этапе развития не пресекается окончательно. Она ощущается и в «Песне странствующих акробатов» народного шансонье Ива Монтана, в печальной мудрости и острогротескной выразительности замечательного современного французского мима Марселя Марсо. При всей двойственности художественного метода Пикассо эта сторона его творчества по-своему глубоко традиционна и национальна.

Однако в дальнейшем абсолютизация непосредственной профессиональной ценности художественного эксперимента, ошибочная убежденность в том, что эмоционально выразительная сторона самой художественной формы, самой манеры художника — основная, если не единственная носительница собственно художественно-эстетического начала в живописи, убеждение в том, что отражение конкретной действительности лишь затрудняет свободное раскрытие художником его подлинных чувств и мыслей, приводят к тому, что Пикассо порывает с реалистическими основами искусства (Следует отметить,

что этот разрыв не окончательный. И позже, особенно после 1945 г., Пикассо периодически обращается к реальным формам отражения мира.). Этот перелом намечается к 1907 г.— году обращения к кубизму.

От типически-обобщенного изображения явлений мира во всем их качественном многообразии художники-кубисты переходят к отвлеченной универсальной схеме — старик ли, юноша ли, человек ли, дерево ли, неодушевленный предмет — все они равны друг другу. Ведь они якобы в сути своей представляют сочетание геометрических объемов. И не воспроизведение живой жизни, а «конструирование» геометрических объемов или же умозрительно-аналитическое разложение этих объемов на сумму сопоставляемых плоскостей становится главной задачей искусства. Так, «Три женщины»

Пикассо (1909; Эрмитаж) есть объемно-геометрическая конструкция, выполненная в беспокойно-тяжелых темно-коричневых и оливковато-бурых тонах. Разломы угловатых форм, глухие цветовые контрасты, общая сумеречность колорита действительно в какойто мере передают беспокойство и душевную смятенность художника. В кубизме Пикассо мало вещей, так сказать, «самодовольно» декоративных, формально-эстетских. Но эмоциональность в «Трех женщинах» представляет собой лишь отвлеченное самовыражение мироощущения художника. По существу, изобразительная сторона здесь не играет почти никакой роли — женщины ли это, деревья ли; это, в конце концов, как бы безразлично — настолько схематически-примитивны сами образы этих женщин.

Однако, в отличие от творчества тех представителей кубизма, для которых изобразительный момент и в теории и на практике не имел никакого значения и для которых следующим шагом должен был бы явиться переход к чисто неизобразительным комбинациям объемов и плоскостей, ведущих прямо к абстракционизму, с творчеством Пикассо дело обстояло сложнее. Грубость, уродливое и беспокойное деформирование тел этих трех женщин имеют здесь и определенное образное значение. Они как бы разоблачают «миф» о поэтической красоте образа человека и дополнительно вносят жесткую драматическую ноту в картину. Эта нота здесь еще еле угадывается, однако дальнейшее развитие творчества Пикассо показывает, что это именно так,

Пабло Пикассо. Королева Изабо. 1909 г. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

илл. 38