Vseobschaya_istoria_iskusstv_tom_6_kniga_1_1965

.pdf

Анри Матисс. Беседа. 1941 г. Частное собрание.

илл. 22

Эта особенность в живописи Матисса получит развитие в более поздний период его творчества. Начиная с 20-х и особенно в 30—40-е гг. в ряде случаев он отказывается как от подчеркнутой обобщенности и внешней монументализации форм, так и от той сдержанности и лаконичности цветовых соотношений, которые были присущи большинству его произведений 10-х гг. Художник переходит к подчеркнуто изящному раскрытию тонких и сложных взаимосвязей цвета. Такова, например, элегантнонепринужденная по ритму, одновременно острая по своим цветовым контрастам и изысканная в своих живописных оттенках «Беседа» (1941; частное собрание), и в особенности его композиция «Ветка сливового дерева» (1948; Нью-Йорк, частное собрание). Поставленные в серой с голубым простой вазе на ало-красный стол, ветки

нежно-розовой цветущей сливы выступают на фоне зеленой с беспокойно черным узором стены. В них с удивительным изяществом передано ощущение легкой гибкости и нежной свежести весеннего цветения. Голубые и желтые пятна на столе, изящный силуэт девичьей фигурки, сидящей в кресле,— все это предлог для создания утонченно рафинированных цветовых соотношений, вызывающих почти музыкальное ощущение легкой жизнерадостной ясности.

Впоздний период красочная гамма Матисса становится не только более утонченной, но иногда и более нервно-контрастной. Таков его «Натюрморт с раковиной» (1940; ГМИИ).

Внем острое сопоставление розовых, желтых и черных красок в сочетания с колючей остротой ритмов силуэта большой морской раковины с выступающими шипами вносит элемент скрытого напряжения в, казалось бы, спокойную жизнерадостность общего колорита картины. Так, лишь в этих чисто формально решенных моментах воплощаются в живописи Матисса как далекий и смутный отзвук трагические противоречия грозных лет второй мировой войны. В целом же стареющий мастер упорно продолжает своей живописью утверждать ясную безмятежность своего мироощущения. В этом очарование и ценность для нас декоративной живописи Матисса, но в этом и узость диапазона его искусства. Такая ограниченность есть не только проявление того необходимого самоограничения, без которого художник не может четко определять круг решаемых им задач. Она есть также и проявление ограниченности того творческого метода, который способен лишь в искусственно-отвлеченной форме развивать какую-то одну грань самодовлеющего мастерства. Это искусство, в котором момент отражения богатства жизни сведен к минимуму и сохраняет лишь подчиненное, то есть «подсобное» значение при решении задач формально-выразительного свойства.

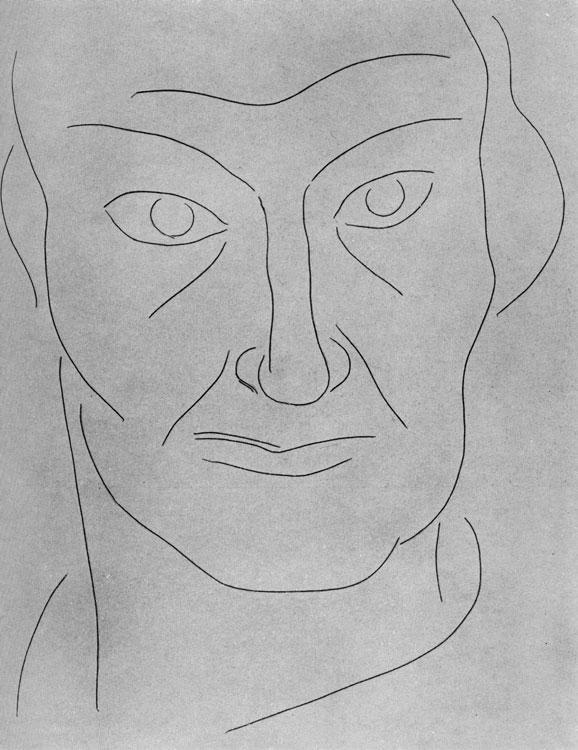

Втворчестве Матисса наряду с декоративной выразительностью цвета огромное место занимала ритмическая линейная сторона композиции, и поэтому не случайно увлечение мастера графикой. Его серия рисунков нагих фигур поражает точностью обобщенной передачи движения и характера натуры, своей острой динамичностью. Таковы его «Лежащая женская фигура» (1936) и рисунок «Плоды и цветы» (1947). Лаконически выразителен портрет Шарля Бодлера из иллюстраций к стихотворениям Стефана Малларме (1932), выполненный в технике офорта.

Анри Матисс. Портрет Бодлера. Иллюстрация к стихотворениям Стефана Малларме. Офорт. 1932 г.

илл. 21

Лаконическая силуэтность рисунков Матисса определяется не только тем, что они представляют собой первоначальные наброски к живописным композициям,— это особый метод видения мира художником. Не случайно, что, создавая и законченные самостоятельные графические композиции, такую, например, как литография «Мать и дитя», Матисс сохраняет ту же предельную скупость рисунка.

Эту его литографию чрезвычайно поучительно сопоставить с «Материнством» Пикассо, столь же, казалось бы, лаконичной и сдержанно выразительной вещью. Сразу становится ясным поражающее различие этих двух мастеров, являющихся в пределах условной живописной системы западноевропейского искусства 20 в. как бы прямыми антиподами. Пафос литографии Матисса в бездумной красоте, в изящной остроте самого рисунка. Лишь как отдаленный отзвук звучит для Зрителя тема нежности, связывающей мать и ребенка. У Пикассо ритм каждой линии, характер всего мотива стремятся передать в первую очередь именно поэзию и нежность этого человеческого чувства.

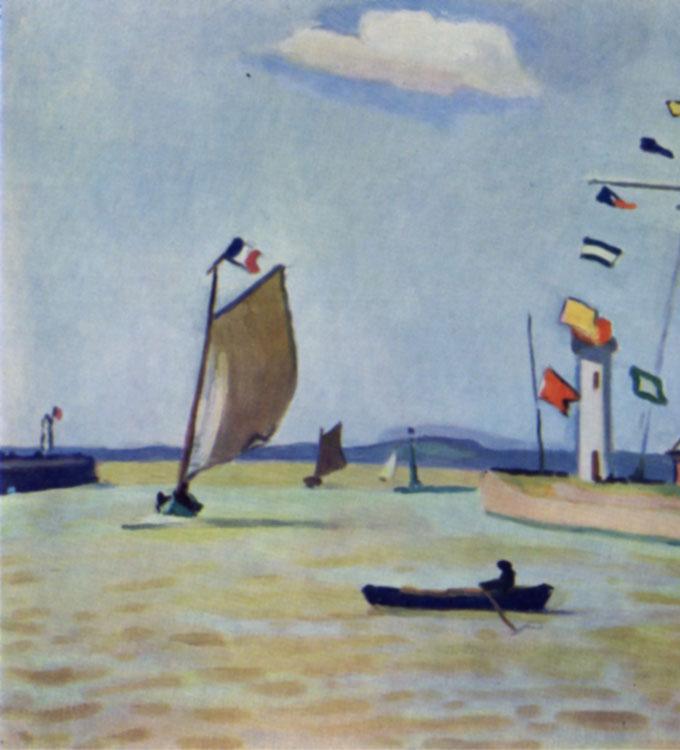

Альбер Марке. Порт Гонфлер. 1911 г. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

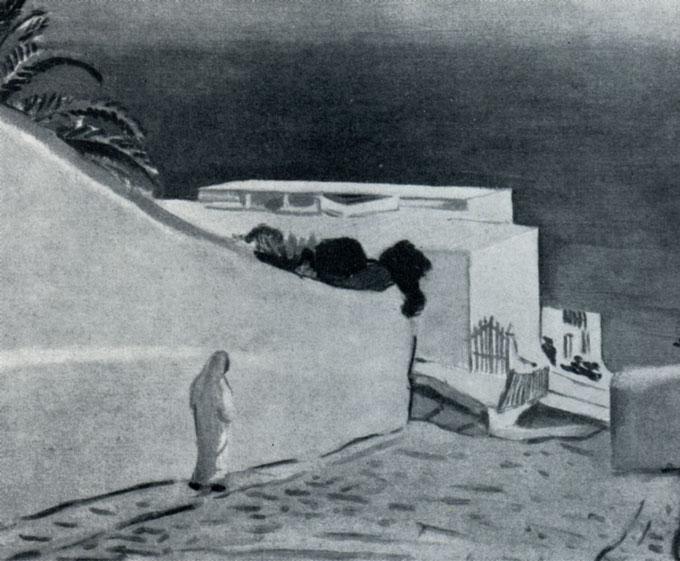

Живопись Альбера Марке (1875—1947), одно время близкого фовизму, представляет собой один из вариантов развития реализма в условиях 20 в. По сравнению с импрессионистами Марке, как и в свое время Сезанн, восстанавливает объемную материальную реальность мира, но, в отличие от Сезанна, его более декоративные композиции менее подчеркнуто вещественны. Вместе с тем при их некоторой декоративности ощущение пространства и солнечного освещения сохраняет свое значение. Марке всегда выявляет в самой форме, в ритме силуэтов, в цветовом построении и характер предмета и общее состояние изображаемой природы. Так, он очень тонко передает мягкую перламутровую серебристость моря и воздуха Неаполитанского залива на заре чуть туманно-облачного дня («Везувий», 1909; ГМИИ) или чуть влажную атмосферу, окутывающую четко-ясные формы береговых построек («Порт Гонфлер», 1911; ГМИИ). С изумительной выразительностью и точностью он изображает своеобразную серебристо-приглушенную атмосферу зимнего дня в Париже, сероватосиреневый силуэт башен Нотр-Дам, мягкую белизну снега, темноту Сены и ощущение влажной сырости этих зимних сумерек. Сравнение с аналогичной по сюжету и выбору точки зрения «Нотр-Дам» Матисса с ее лаконичным сопоставлением плоскостных силуэтов архитектуры, линеарным ритмом контуров дает возможность ощутить все различие между более артистически холодным Матиссом и проникновенно лиричным Марке. Впрочем, Марке не чужд интерес и к более подчеркнуто артистичным и заостренно лаконичным решениям, примером чему может служить пейзаж «Женщина на улице Сиди Бу Сайид» (1923; Париж, собрание Марке).

Альбер Марке. Везувий. 1909 г. Москва, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

илл. 23 а

Альбер Марке. Женщина на улице Сиди бу Сайид. 1923 г. Париж, собрание Марке.

илл. 23 б

В работах «Набережная Лувра и Новый мост в Париже» (1906; Эрмитаж) и «Мост СенМишель в Париже» (ГМИИ) художник великолепно передает мягкий жар раннего лета, пышную и нежную, не успевшую запылиться зелень деревьев, прохладно-синеватые тени, ложащиеся на согретую солнцем мостовую.

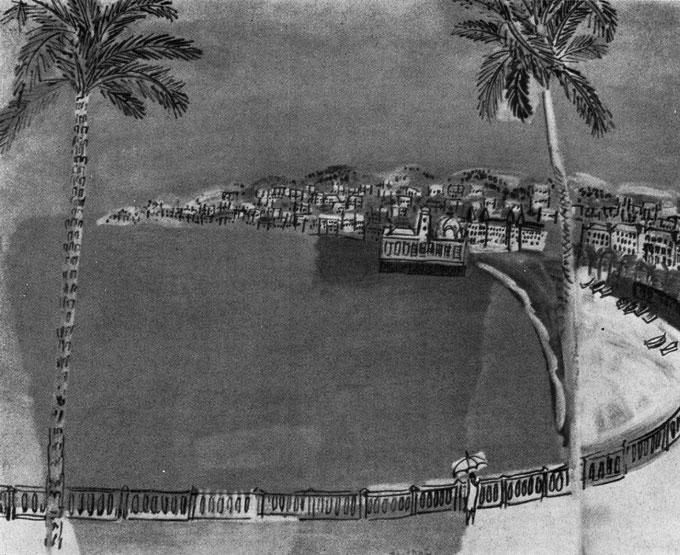

Творчество Рауля Дюфи (1877—1953) перекликается с искусством фовистов. В годы молодости Дюфи следует манере импрессионистов, в частности Сислея. Начиная с 1905— 1907 гг. его живопись приобретает все более декоративный характер. Праздничность и нежная звучность цвета, легкая «игристая» динамика ритмов, непринужденная и чуть нервная подвижность мазка придают особый характер декоративным композициям Дюфи. Излюбленные сюжеты его элегантного, жизнерадостного и несколько салонно поверхностного искусства — это сцены скачек, морские пейзажи и особенно настойчиво привлекающие его внимание парусные регаты («Лодки на Сене», 1925; «Паддок в Девиле», ок. 1930, Париж, Музей современного искусства; «Регата в Коу», 1934, частное собрание, и т. д.).

Рауль Дюфи. Ницца. Бухта Ангелов.1927 г. Брюссель, собрание Дотремон.

илл. 29 а

Экспрессионизм не получил значительного развития в условиях Франции. Пренебрежение к мастерству формы, к ее хотя бы внешней красоте, субъективный иррационализм, склонность к литературно-психологическим ассоциациям были слишком уж чужды традициям французской культуры. И в целом до 1914— 1919 гг. этот вариант отхода от реализма и эта форма проявления кризиса старого гуманизма 19 в. не были характерны для французской художественной культуры.

Все же искусство Мориса де Вламинка (1876—1958) по сравнению с творчеством Матисса, Марке, отчасти Дерена отличается более острой субъективной выразительностью манеры, повышенной экспрессивностью восприятия мира. Так, уже в ранних работах, во многом близких живописи Матисса, Дерена и Марке этого же периода, Вламинка интересует не столько декоративная гармония цветового целого, сколько общая динамика композиции и резкая напряженность цветового аккорда («Красные деревья», 1906; Париж, Музей современного искусства).

В написанной годом позже «Сене под Шату» (1907; Гренобль, Музей) активность беспокойной рваной фактуры мазка, напряженность цветовых контрастов резко

усиливают именно экспрессивную, не лишенную драматизма выразительность Этой, казалось бы, столь безмятежной но своему сюжету композиции.

Вламинк в этот период обращается скорее к опыту и урокам искусства Ван-Гога, чем к традициям пуантелизма или к декоративизму Гогена. Позже Вламинк в какой-то мере испытывает влияние Сезанна (интерес к большей материальности живописи — «Наводнение в Иври», 1910, Париж, частное собрание). Однако драматическая экспрессивность и эмоциональная напряженность, свойственные его живописи, в ряде отношений усиливаются. Таков его пейзаж «Рюэй-ла-Гадельер» (начало 1930-х гг.; частное собрание), с брутальной силой передающий ощущение холодных сумерек, бурного порыва ветра, сумрачного одиночества и тоски.

Морис де Вламинк. Рюэй-ла-Гадельер. Начало 1930-х гг. Частное собрание.

илл. 28

Более четко, чем у Вламинка, экспрессионистические тенденции проявились у Жоржа Руо (1871—1958). Его серии «Судьи», «Клоуны» (конец 1900-х — начало 1910-х гг.) отличаются болезненной нервозностью настроения, острой гротескностью образов. Судьи у него — это тупые сонные зверообразные буржуа, клоуны — это жалкие, истощенные, с испитыми лицами скоморохи.

Жорж Руо. Старый король. 1937 г. Питтсбург, институт Карнеги.

илл. 26

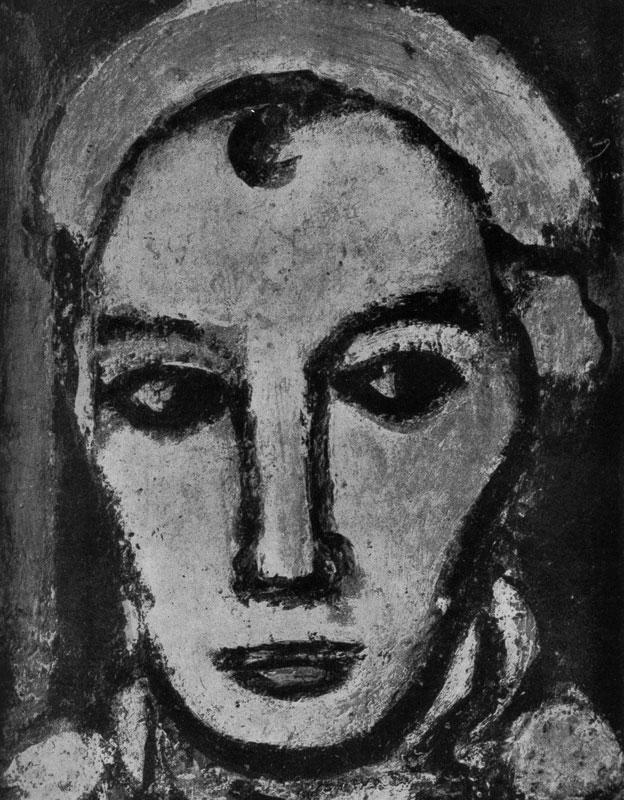

Жорж Руо. Памфиль. 1945 г. Частное собрание.

илл. 27

Нарастание мистических настроений определяет обращение Руо к религиозной тематике и к использованию традиций средневековой витражной живописи. Сумеречные сияющие краски, некая скорбная торжественность настроения, обобщенная и сдержанная экспрессивная трактовка формы становятся характерными для его лучших работ 20—40-х