профстом_rus

.pdfУТВЕРЖДЕНА |

Учебный предмет |

на заседании кафедры |

детская терапевтическая |

“__” _______200_г. |

стоматология |

|

|

Протокол №__ |

|

Зав. кафедры проф. Каськова Л. Ф. |

|

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для самостоятельной работы студентов V курса стоматологического факультету.

ТЕМА: Лечение гингивита у детей. Профилактика гингивитов у детей.

Количество учебных часов - 2.

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ:

Знания этиологических факторов и клинического течения гингивитов дает возможность верно установить диагноз и выбрать метод лечения согласно возрасту ребенка, состояния его здоровья, назначить профилактические мероприятия.

2. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ. |

|

|

- |

знать методы лечения гингивитов (α = II); |

|

- |

уметь составить индивидуальный план лечения |

(α = III); |

- |

знать формы применения лечебных средств (α = II); |

|

- |

уметь провести комплексное лечение ребенка |

(α = III). |

2.МАТЕРИАЛЫ ДОАУДИТОРНО|Й САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

3.1.Базовые знания, умения, навыки необходимые для изучения темы (междисциплинарная интеграция)

Дисциплина |

Знать |

|

Уметь |

|

|

|

|

|

|

Фармакология |

Механизм |

действия |

Выписать |

рецепты |

|

лекарства на ткани. |

лекарственных веществ. |

||

|

|

|

|

|

3.2.Содержание темы.

Леченияе катарального гингивита состоит в выявлении и устранении этиологического фактора. При остром воспалении во время периода ексудации местное лечение направлено на уменьшение отека, гиперемии и предотвращения вторичной инфекции. С этой целью применяют средства

растительного происхождения: шалфей, цветы ромашки, ромазулан, плоды черники, корневище змеевика в виде полосканий, ротовых ванночек. Если воспаление дёсен длится, нужно осуществить дополнительное противовоспалительное_лечение с_использованием нестероидных противовоспалительных средств (мефенамина натриевая соль), искусственного лизоцима, натрия гидрокарбоната ).

При лечении больных с хроническим катаральным гингивитом нужно дать рекомендации относительно гигиенического ухода за ротовой полостью, провести ее санацию, рекомендовать употребление твердой пищи (овощей, фруктов в натуральном виде).

Из физиотерапевтических методов лечения хронического катарального гингивита назначают гидротерапию с углекислым газом по 10 мин каждый день или через день, на курс лечения —10-15 сеансов; электрофорез 1 % раствора галаскорбина или 5% раствора аскорбиновой кислоты с 1 % раствором никотиновой кислоты, фонофорез алое. Курс лечения — 10 сеансов.

Лечение хронического гипертрофического гингивита зависит от этиологии, клинического течения и степени гиперплазии соединительной ткани дёсен. Если причиной гингивита в пубертатный период есть нарушения гормонального баланса, план лечения согласовывают с педиатромэндокринологом. В том случае, когда причиной развития гипертрофического гингивита есть прием противосудорожных лекарственных средств, план лечения ребенка согласовывают с врачом-психоневрологом. Поэтому в случае диффузного гипертрофического гингивита нужно провести обследование ребенка у соответствующего специалиста.

Лечение локализованного гипертрофического гингивита предусматривает прежде всего устранение неблагоприятных факторов (зубные отложения, плохо наложенные пломбы, аномалии прикуса, нерациональные ортодонтические аппараты).

Важным есть ликвидация воспаления, в частности эксудативного процесса. С этой целью удаляют мягкие и твердые зубные отложения, учат ребенка гигиеническому уходу за ротовой полостью с использованием гигиенических средств противовоспалительного действия. Местно назначают природные антибактериальные препараты ( новоиманин, натрия уснинат, сальвин, настой календулы, софоры японской), нестероидные противовоспалительные средства — 0,1% раствор мефенамина натриевой соли, мазь "Мефенат", средства растительного происхождения (листки шалфея, цветка ромашки, ромазулан, цветка арники, трава зверобоя и др.) в виде орошений, аппликаций, инстилляций, полосканий.

После устранения воспалительного отека и кровоточивости дёсен используют склерозирующее лечение (мараславин, чистотел, бефунгин). При гипертрофии І степени предлагают (Т.Ф.Виноградова и соавт., 1983) электрофорез 5% калия йодида на протяжении 15-20 дней, II-III степени — электрофорез раствора лидазы или ронидазы в буферном растворе (рН 5,2) через день; курс лечения — 15-20 сеансов.

Для регуляции метаболизма тканей пародонта и улучшения микроциркуляции возможно использование гепарина или его мази. Целесообразно применить также такие физические методы лечения, как вакуум-массаж (6-10 процедур через день), дарсонвализацию (15-20 сеансов), орошения углекислотой.

При гипертрофическом гингивите III степени, если консервативное лечение неэффективное, используют деструктивные методы (криодеструкция, диатермокоагуляция). Тем не менее в период морфологической и функциональной гормональной незрелости половых желез у детей эти методы неэффективные. При этом продолжается гипертрофия дёсен, возможны глубокие поражения пародонта.

Лечение язвенного (язвенно-некротического) гингивита. План лечения зависит от тяжести клинического течения, возраста ребенка, патогенеза болезни. Назначают большое количество питья, диету с белками, которые легко усваиваются, витаминами, антигистаминные препараты, рутин, аскорбиновую кислоту. Если нужно, при тяжелом течении болезни проводят дезинтоксикационное лечение, назначают антибиотики, сульфаниламидные препараты. Выраженное терапевтическое действие имеют комплексные препараты витаминов ("Ревит", "Пангексавит" и др.).

Местное лечение предусматривает ликвидацию условий для развития анаэробной микрофлоры, удаление некротизированной ткани, использования противовоспалительных и таких, что стимулируют репаративные процессы, препаратов.

Перед началом лечения пораженные участки слизистой оболочки обезболивают с использованием анестезина, масляного раствора уснината натрия с анестезином, раствора лидокаина, пиромекаина и др.

Одним из основных заданий местного лечения есть механическое удаление некротических тканей. Для этого используют аппликации протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин, террилитин, ируксол), которые имеют некролитичные и муколитичные свойства и способствуют более легкому удалению этих тканей.

Во время чистки зубов и межзубных промежутков от налета нужно использовать группу окислителей — препаратов, которые образовывают активный атом кислорода и создают неблагоприятные условия для развития анаэробной инфекции (растворы перекиси водорода, калия перманганата).

Для обработки пораженных тканей после снятия налета широко используют производные нитрофурана (фурацилин, фурагин), антибактериальные препараты широкого спектра действия (метронидазол, трихомонацид и др.).

После очищения язвенной поверхности от некротических масс, фибрина нужно применять кератопластические средства (аєвит, каротолин, ретинол, шиповниковое масло, солкосерил, винилин), красители (метиленовый синий и др.).

Профилактика. Своевременная санация ротовой полости, гигиенический уход за ней, ликвидация аномального прикуса, закаливание организма.

Структурно-логическая схема содержания

Катаральний гингивит |

|

Гипертрофический |

|

Язвенно-некротичес- |

||

|

|

|

гингивит |

|

кий гингивит |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Местное |

|

лечение |

|

Местное |

|

Общее |

|

лечение |

|

|

|

|

лечение |

|

лечение |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

местное

3.3. Рекомендованная литература Основная:

1.Терапевтическая стоматология детского возраста. Учебник Л.О. Хоменко. Киев, “Книга-плюс”, 1999.

2.Стоматология детского возраста. Учебник. Под ред. Т.Ф. Виноградовой.

–М.: Медицина, 1987.

3.Терапевтическая стоматология детского возраста. Учебник. Под ред. Н.В. Курякиной. М.: Медицина, 2001.

Дополнительная:

1.Т.Ф. Виноградова, О.П. Максимова, Э.М. Мельниченко. Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей. М.: Медицина, 1983.

2.Н.Ф. Данилевский, Г.Н. Вишняк, Н.М. Политун. Пародонтология детского возраста. Киев. «Здоров”я», 1981.

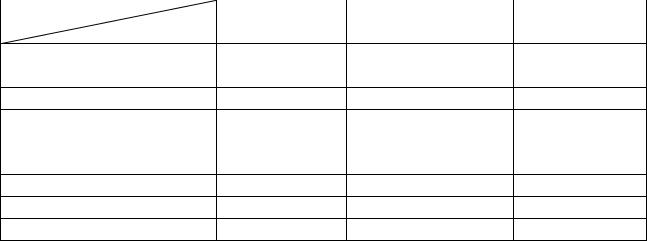

3.4.Ориентировочная карта для самостоятельной работы с литературой по теме “”Лечения гингивита у детей. Профилактика гингивитов у детей”.

Основные задания |

Указания |

|

Ответы |

Выучить: |

|

|

|

1. Лечение гингивита. |

Составить типичную |

схему |

|

|

лечения гингивитов. |

|

|

2.Профилактику |

Составить |

схему |

|

гингивита. |

профилактических |

|

|

|

мероприятий. |

|

|

3.5. Материалы для самоконтроля

А. Вопросы для самоконтроля

1.Какие антисептики применяют при лечении катарального гингивита?

2.Какие лечебные средства применяют при лечении язвеннонекротического гингивита?

3.Какие формы применения лекарственных средств при лечении гингивита?

Б. Тесты для самоконтроля

1.Какие средства надо назначить для местного лечения хронического катарального гингивита?

А – кератолитические средства.

В – кератопластические средства.

С– протеолитические ферменты. Д – антисептики.

Е – антибиотики.

2.В какой последовательности проводят лечения катарального гингивита?

1.Устранения етиологического фактора.

2.Физиотерапевтическое лечение.

3.Противовоспалительное лечение.

4.Гигиенический уход за полостью рта.

3.Какие лечебные средства используют для лечения гингивита?

а) катарального |

|

анестетики |

|

|

|

склерозирующие средства |

|

б) язвенно-некротического |

средства растительного |

|

|

|

|

происхождения |

|

|

|

протеолитические ферменты |

|

в) гипертрофического |

антибактериальные препараты |

||

|

|

кератопластические средства |

|

4. Какие лекарственные средства используют для лечения гингивита? |

|||

|

|

|

|

Средства |

Катаральный Гипертрофический |

Язвенно- |

|

Заболевания |

|

|

некротический |

1.Протеолитические

ферменты

2.Склерозирующие

3.Средства

растительного

происхождения

4.Антибактериальные

5.Кератопластические

6.Анестетики

7. Нестероидные

противовоспалитеьные

В. Задачи для самоконтроля

1.Ребенку 8 лет установленный диагноз хронический катаральный гингивит. Проведите местное лечение. Выписать рецепты лекарственных веществ для обработки полости рта.

2.Ребенку 14 лет установлен диагноз: язвенно-некротический гингивит. Назначить местное и общее лечения. Выписать рецепты лекаственных веществ.

4.Материалы для аудиторной самостоятельной работы

4.1.Перечень учебных практических заданий, которые необходимо выполнить на практическом занятии.

-провести курацию больного с хроническим катаральным гингивитом;

-составить план лечения хронического катарального гингивита.

4.2.Профессиональные алгоритмы

№ |

Задания |

|

Указания |

|

|

Примечания |

п/п |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

1. |

Провести |

лечение |

Выполнять |

в |

такой |

Обратить |

|

катарального |

|

последовательности: |

|

внимание на |

|

|

гингивита |

|

1.Устранение |

|

|

гигиеническое |

|

|

|

этиологического |

|

состояние |

|

|

|

|

фактора. |

|

|

ротовой |

|

|

|

2. Средства |

растительного |

полости. |

|

|

|

|

происхождения. |

|

|

|

|

|

|

3.Нестероидные |

|

|

|

|

|

|

противовоспалительные |

|

||

|

|

|

средства. |

|

|

|

|

|

|

4.Физиотерапевтические |

|

||

|

|

|

методы. |

|

|

|

4.3.Учебные задачи, тесты.

1.Проведите общее и местное лечения и назначьте физиотерапию ребенку 8 лет с острым катаральным гингивитом.

2. Ребенку 13 лет установленный диагноз язвенно-некротический гингивит. Составьте план лечения. Выписать рецепты лекарственных веществ для обработки полости рта.

5. Материалы послеаудиторной самостоятельной работы

Принять участие в научно-исследовательской работе по теме: “ Влияние гиповитаминоза аскорбиновой кислоты на проницаемость сосудов десен”

Методическую разработку составила асс. Старицина Н.Г.

УТВЕРЖДЕНА |

Учебный предмет: |

на заседании кафедры |

детская терапевтическая |

…………………200…г. |

стоматология |

Протокол N……. |

|

Зав.кафедры проф. Каськова Л.Ф. |

|

………………………………….. |

|

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА для самостоятельной работы студентов 5 курса

стоматологического факультета – ΙХ семестр

Тема: ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА У ДЕТЕЙ. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА.

Количество часов – 2.

1.АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: Своевременное лечение заболеваний пародонта на ранней стадии их развития в детском возрасте и диспансеризация таких пациентов очень важны и актуальны, так как несмотря на достижения современной стоматологической науки, добиться исцеления больных, страдающих развившимся пародонтитом, практически невозможно.

2.УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: Научиться лечить пародонтит в детском возрасте т.е. на ранней стадии его развития, и проводить диспансеризацию таких пациентов. Для этого необходимо уметь:

1)Составить план индивидуального лечения ребенка, страдающего пародонтитом.

2)Составить план проведения профилактических мероприятий у детей, страдающих пародонтитом.

3)Выполнить необходимые мануальные действия и процедуры.

4)Сделать необходимые назначения и выписать рецепты.

5)Заполнить амбулаторную карту стоматологического больного.

6)Знать основы диспансеризации детей, страдающих пародонтитом.

3. МАТЕРИАЛЫ ДОАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1.Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы

1. Знать лекарственные средства применяемые для этиологической и патогенетической терапии пародонтита.

2.Уметь провести обработку слизистой оболочки рта в том числе дёсен и зубов, а так же уметь снимать зубной налёт и зубной камень.

3.Уметь проводить кюретаж карманов.

4.Оценивать динамику течения заболеваний пародонта по изменениям во рту и по общему состоянию больного.

5.Оформлять амбулаторную карту стоматологического больного.

6.Знать принципы диспансеризации детей, страдающих пародонтитом, и принципы оценки эффективности диспансерной работы врача-пародонтолога.

3.2. Содержание темы

Приступая к лечению пациента, который страдает пародонтитом, прежде всего нужно по возможности устранить факторы, которые играют важную роль в этиологии и патогенезе пародонтита. Если необходимо, проводится ортодонтическое лечение. Устранение местных этиологических факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия

рта, исправление зубочелюстных деформаций) нужно проводить параллельно с симптоматическим лечением.

Местное лечение начинают из нормализации нарушенных функций, обучения методике гигиенического ухода за полостью рта. Нужно удалить зубные отложения, провести симптоматическое лечение гингивита. Как противовоспалительные средства используют нестероидные противовоспалительные препараты (0,1% раствор мефенамина натриевой соли), природные антибактериальные средства (новоиманин, уснинат натрия, настой цветков календулы, софоры японской), средства растительного происхождения (настой цветков ромашки, листков шалфея, ромазулан, сальвин), препараты аскорбиновой кислоты, рутин, галаскорбин.

В случае выявления цитологическим методом в содержимом десневой борозды простейших (ротовая трихомонада) или грибов рода Candida, целесообразно использовать препараты метронидазола или антимикотические средства.

Физические методы лечения ускоряют процессы обмена в тканях пародонта, оказывают содействие нормализации их трофики. Для этого используют массаж, гидротерапию, ультрафиолетовое облучение, дарсонвализацию. При кровоточивости дёсен показано применение электрофореза 5% раствора аскорбиновой кислоты с 1% раствором никотиновой кислоты. Изменения в костной ткани пародонта предопределяют назначение электрофореза 2,5% раствора кальция глицерофосфата, 5% раствора кальция хлорида, 1-2% раствора натрия фторида. Электрофорез этих препаратов улучшает минеральный обмен, уменьшает остеопороз костной ткани.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА

Диспансеризацию детей у пародонтолога осуществляют в пять этапов. На I этапе проводят отбор диспансерных групп больных. Его осуществляют участковый стоматолог, пародонтолог, ортодонт, хирург. Диспансеризации подлежат дети с повышенным риском заболевания, дети и подростки с гингивитами, пародонтитом, продуктивными процессами, идиопатическими заболеваниями пародонта. II этап — всем детям с признаками поражения пародонта проводят комплексное обследование, устанавливают окончательный диагноз и определяют принадлежность к диспансерной группе.

Рекомендуется выделение 7 диспансерных групп детей (Н.Ф.Данилевский и соавт.,

1981).

1-я группа — дети с клинически здоровым пародонтом, но относящиеся к группе с повышенным риском возникновения заболеваний пародонта. В эту группу относят детей с кариесом на контактных поверхностях зубов и в пришеечной области, с аномалиями прикуса без клинических признаков заболевания пародонта. Т.В.Виноградова (1977) определяет состояние пародонта у этих детей как стадию компенсации. В эту группу также относят детей, перенесших травмы челюстно-лицевой области (ушибы челюстей, вывихи, переломы, ожоги), острые воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта.

2-я группа — дети с воспалительными заболеваниями пародонта (гингивиты, локализованный пародонтит), у которых не выявлены какие-либо другие общие заболевания организма.

3-я группа — дети, больные гингивитом, локализованным пародонтитом, сочетающимся с аномалиями прикуса.

4-я группа — дети с воспалительными заболеваниями пародонта и фоновыми хроническими заболеваниями внутренних органов и систем.

5-я группа — подростки, болеющие генерализованным пародонтитом.

6-я группа - дети и подростки, пролеченные по поводу продуктивных процессов пародонта.

7-я группа — дети и подростки с идиопатическими дистрофически-воспалительными заболеваниями пародонта при системных и врожденных заболеваниях.

III этап диспансеризации — составление комплексного плана лечебных и профилактических мероприятий. Он определяется характером заболеваний пародонта, возрастными особенностями, общим состоянием ребенка. На этом этапе определяется участие, время и объем работы специалистов-стоматологов (терапевта, ортопеда или ортодонта, хирурга и др.).

IV этап — осуществление составленного комплексного плана лечебных и профилактических мероприятий, при необходимости проводится корректировка плана.

V этап — динамическое наблюдение за диспансерными больными. Оно проводится активно, для этого определяется кратность повторных осмотров, задачи, объем вмешательств при повторных посещениях. Объективная оценка состояния пародонта с использованием тестов позволяет оценить эффективность диспансерного наблюдения и у ряда больных прогнозировать течение и исход заболевания.

Детям, отнесенным к 1-й группе, проводят санацию полости рта, устраняют постоянные травмирующие факторы (рациональное пломбирование кариеса контактных поверхностей, ортодонтическое лечение и др.). Осматривают повторно 1 раз в год. Детям с последствиями травм, ожогов при наличии признаков формирования пороков проводят раннее ортодонтическое и профилактическое лечение. Повторно осматривают 2 раза в год.

Больным 2-й группы проводят комплексную противовоспалительную терапию; при благоприятном исходе повторно осматривают 1 раз в год.

Детям 3-й группы проводят комплексное противовоспалительное и ортодонтическое лечение; повторно осматривают 3 раза в год.

В 4-й группе лечение у стоматологов сочетают с назначениями других специалистов (эндокринолога, невропатолога и др.). Повторные обследования и лечение проводят 3 раза в год.

Подросткам 5-й группы проводят комплексную терапию заболеваний пародонта, включающую местное (противовоспалительное, физиотерапевтическое, хирургическое, ортодонтическое) и общее лечение. Повторные осмотры проводят 3 раза в год.

Дети с выявленными продуктивными процессами пародонта (6-я группа) подлежат комплексному обследованию (клиническому, лабораторному, рентгенологическому, морфологическому). После установления уточненного диагноза выбирают оптимальный вариант лечения (хирургическое, криодеструкция, склерозирующая терапия и др.). Контрольное наблюдение проводят через 3 мес, 6 мес, 1 год после лечения. В дальнейшем при отсутствии рецидива снимают с диспансерного наблюдения.