Терапевтическая стоматология

.pdf

Микроскопическое строение твердых тканей зуба

Знание строения твердых тканей зуба, эндодонта и пародонта является предпосылкой профилактических мероприятий по сохранению зубов.

Морфология и структура твердых тканей зуба определяют выбор инструментов для препарирования, форму полости и способы ее формирования, а также выбор материала. В данном разделе рассматриваются важнейшие особенности гистологического строения твердых тканей зуба. Более полно морфология и гистология зубов представлена в специальных учебниках.

1.1 Эмаль зуба 1.1.1

Химический состав

Эмаль зуба образована из амелобластов. В период развития происходит ее циклическая минерализация. Кристаллизация кальциевофосфатных соединений в процессе минерализации и последующий рост кристаллов определяется как пред-

эруптивное созревание эмали. При этом сохраняются ростовые линии, образовавшиеся вследствие неравномерной минерализации эмали. Каждый кристалл эмали имеет гидратный слой, благодаря которому осуществляется ионный обмен.

После прорезывания зубов пористость и неоднородность нивелируются вследствие

постэруптивного созревания эма

ли. Сформированная эмаль зуба-это нерегенерирующаяся ткань, не содержащая клеток, клеточных элементов.

Эмаль зуба - самая твердая ткань в организме человека.

В среднем толщина ее колеблется между 2,8 и 3,0 мм в зависимости от степени зрелости, химического состава и топографии

Твердость эмали составляет от 250 KJHN (Knoop-hardness numbers) на границе эмаль-

дентин до 390 KJHN на ее поверхности.

Основной структурный элемент эмали зуба - неорганические вещества, причем данные об их количестве отличаются в зависимости от метода анализа и пробы (9398% массы). Вторым по объему компонентом эмали является вода:

данные о ее количестве колеблются между 1,5 и 4% массы. Эмаль также содержит органические соединения, в частности протеины и липиды.

На состав эмали влияют питание, возраст и другие факторы. Ее составные части - это апатиты нескольких типов, основным из которых является гидрокси-апатит. Кроме того, в эмали зуба выявлено свыше 40 микроэлементов. Некоторые из этих микроэлементов попадают в полость рта только в результате стоматологических вмешательств, другие (например, олово и стронций) можно рассматривать как следствие влияния окружающей среды.

Состав эмали отличается в зависимости от ее топографии, вследствие колеба-

17

нии концентрации отдельных элементов. |

Эмаль зуба функционирует как «моле- |

||||||||||||

Так, концентрация фторидов, железа, цинка, |

кулярное сито», а эмалевая жидкость слу- |

||||||||||||

хлора и кальция уменьшается от поверхности |

жит переносчиком молекул и ионов. |

|

|||||||||||

эмали по направлению к границе эмаль- |

Меньшая часть органической субстанции |

||||||||||||

зрелой эмали состоит из протеина ('=58%), |

|||||||||||||

дентин. Концентрация фторидов на этом |

липидов |

|

(==48%) |

и |

незначительного |

||||||||

участке возрастает, а концентрация воды, |

количества углеводов, цитрата и лак-тата. |

||||||||||||

карбоната, магния и натрия уменьшается от |

Большая |

часть |

органических |

веществ |

|||||||||

эмалево-дентинной границы к поверхности |

находится |

во внутренней |

трети эмалевой |

||||||||||

эмали. |

|

|

|

|

|

оболочки в форме эмалевых пучков. |

|

||||||

|

По-видимому, содержание магния и |

|

|||||||||||

|

1.1.2 Гистологическое строение |

|

|||||||||||

карбоната влияет на показатели плот-кости |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

эмали. |

|

|

|

|

|

Кристаллы апатита эмали имеют в сечении |

|||||||

|

На участках с повышенной концент- |

шестигранную форму, а их вид сбоку |

|||||||||||

рацией магния, вблизи бугров дентина и |

представляется как небольшие стержни (рис. |

||||||||||||

непосредственно под центральной фис- |

1-1). |

|

|

|

|

|

|

||||||

сурой зубов, наблюдается меньшая плот- |

Общая характеристика кристаллов эмали |

||||||||||||

ность, чем, например, на минерализованных |

это - по сравнению с другими твердыми |

||||||||||||

участках щечных и язычных поверхностей. ' |

тканями - их значительная величина. В |

||||||||||||

|

Кальций и фосфор, как апатитовое со- |

среднем их длина -160 нм, ширина - 40-70 |

|||||||||||

единение, содержатся в форме кристаллов в |

нм и толщина - 26 нм. Форма и величина |

||||||||||||

соотношении 1:1,2 (Са^РО^)* Х*Н,0. |

кристаллов эмали может отклоняться от |

||||||||||||

Внутренние замещающие |

реакции |

могут |

указанной в зависимости от степени |

||||||||||

привести к образованию фтор-апатита или |

зрелости эмали или локализации в оболочке |

||||||||||||

же |

фтористого |

гидрокси-апатита. |

эмали. В поперечном сечении наблюдаются |

||||||||||

Допускают также возможность образования |

около сотни сгруппированных кристаллов, |

||||||||||||

карбоната |

в |

минералах |

эмали. |

образующих т. н. эмалевые призмы или |

|||||||||

Образовавшийся апатит отличается меньшей |

эмалевые стержни, которые располагаются |

||||||||||||

резистентностью к кариесу, чем гидрокс и |

от границы эмаль-дентин почти до |

||||||||||||

апатит. Наряду с указанными соединениями |

поверхности эмали. Форма призм как в |

||||||||||||

в эмали в незначительном количестве |

горизонтальном, так и в вертикальном |

||||||||||||

выявлено |

ряд |

кальциево-фос-фатных |

направлениях имеет волнообразную форму. |

||||||||||

соединений, например, октакаль-цийфосфат. |

При этом кристаллы в ядре призм своей |

||||||||||||

|

Вода содержится в зубной эмали в двух |

продольной |

осью |

направлены параллельно |

|||||||||

формах. Первая - связанная вода (гадратная |

продольной |

оси |

соответствующей |

призмы |

|||||||||

оболочка кристаллов), вторая-свободная |

(рис. 1-2). |

|

|

|

|

|

|||||||

вода, |

располагающаяся |

|

в |

мик- |

Все |

кристаллы |

имеют |

гидрационную |

|||||

ропространствах . |

|

|

|

|

оболочку (см. рис. 1-1) и окружены слоем |

||||||||

|

Свободная вода может при нагревании |

протеинов и липидов. Эмалевые призмы |

|||||||||||

испаряться, но и эмаль способна впитывать |

проходят через всю толщину эмали зуба. |

||||||||||||

воду при поступлении влаги. Это свойство |

Кристаллы |

внутри |

межпризматической |

||||||||||

можно |

использовать как |

объяснение |

субстанции менее упорядочены |

|

|||||||||

определенных физических |

явлений |

при |

|

|

|

|

|

|

|

||||

возникновении кариеса или его пре- |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

дупреждении. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

18 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

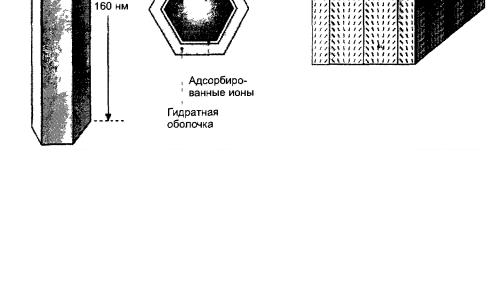

Рис. 1-1. Схематическое изображение крис- |

Рис. 1-2. Ориентация кристаллов эмали внут- |

|||||

талла гидроксилапатита. По форме кристалл |

ри эмалевых призм. В центре призмы крис-- |

|||||

шестигранный; он окружен оболочкой, сос- |

таллы располагаются параллельно продоль- |

|||||

тоящей из адсорбированных ионов, про- |

ной оси призмы. К периферии призмы линия |

|||||

теинов, липидов и воды (гидратная |

расположения кристаллов постепенно откло- |

|||||

оболочка; |

няется от параллели с продольной осью, а |

|||||

по NIKIFORUK 1985). |

угол, образуемый линией кристалла с |

|||||

|

призматической осью, приближается к 90°. |

|||||

и образуют с продольной осью призмы угол |

дольным или поперечным) направлением S- |

|||||

==90°. |

||||||

На поверхности коронки зуба человека |

образно изогнутых эмалевых призм на срезе |

|||||

часто имеется слой беспризменнои эмали |

- полосы Гюнтера-Шрегера. |

|

|

|||

толщиной 20-30 мкм, в котором кристаллы |

В продольном срезе (рис. 1-4) различают |

|||||

расположены плотным слоем параллельно |

углубления на поверхности зуба - |

|||||

поверхности (рис. 1-3). |

перикиматы. |

|

|

|

||

Беспрйзменная эмаль встречается в |

Их число уменьшается от шейки к ко- |

|||||

ронке, особенно у людей молодого возраста. |

||||||

молочныхЯ^/ба^и^иссурах, а также^в |

У людей старшего возраста эти образования |

|||||

области шет^уВов^ взрослых, ^ ^?- |

наблюдаются |

реже. |

В |

области |

||

На основании различного пространствен- |

апроксимальных контактов между зубами в |

|||||

зоне |

перикиматов |

|

образуются |

|||

ного расположения эмалевых призм на |

незначительные |

углубления |

|

(mikro pits), |

||

снимках, полученных с помощью поля- |

создающие условия для скопления мик- |

|||||

ризационного микроскопа, был описан ряд |

роорганизмов. Предполагают, что эти места |

|||||

гистологических характеристик. |

могут служить исходной точкой для |

|||||

На шлифах эмали выявляется оптическая |

||||||

возникновения кариеса. |

|

|

||||

неоднородность (темные и светлые полосы), |

Полосы Ретциуса (рис. 1-4) также можно |

|||||

обусловленная различным (про- |

различить под световым микроскопом. Они |

|

|

|

образуются в результате периодических фаз |

|

покоя амелобластов в период образования |

|

эмали, и внешне сходны с процессом |

|

образования годич- |

|

19 |

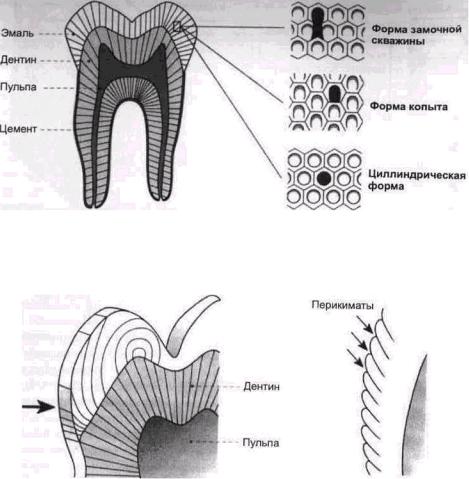

Рис. 1-3. Схематическое изображение гистологического строения эмали зуба человека. Эмалевая верхушка зуба состоит из призм, расположенных от эмалево-дентинной границы к поверхности эмали. В поперечном сечении призмы имеют разную форму. Наиболее часто встречающиеся конфигурации (сверху вниз): форма замочной скважины, форма копыта и циллиндри-ческая форма (по HOHLING 1966).

б

Рис. 1-4. Схематическое изображение коронки зуба в продольном сечении:

а - В слое эмали отмечаются ростовые линии (полосы Ретциуса), направленные на пришееч-ном участке к поверхности эмали. На коронковом участке.возле дентинного ядра, они образуют полукруг.

б - При рассмотрении под микроскопом участков, обозначенных стрелками, видно, что полосы Ретциуса на поверхности эмали переходят в углубления (перикиматы) (по MJOR и FEJERSKOV 1979).

Hbix колец дерева. Это преимущественно |

щиной ==0,1-5 мкм, устойчивой к внешним |

"шоминерализованные участки. |

воздействиям, например, кислотам. Это |

Поверхность эмали только что проре- |

первичная остаточная субстанция эпителия, |

завшихся зубов покрыта мембраной тол |

образующего эмаль (cuticula |

20 |

|

dentis). В полости рта эта мембрана в процессе корня они проходят прямолинейно к на-

жевания очень быстро стирается. Она восполняется |

ружной поверхности (рис. 1-5). |

|

|

|

|

||||||||||||||

и заменяется приобретенной оболочкой на |

В |

результате |

исследования |

поперечного |

|||||||||||||||

поверхности эмали.. |

|

|

|

|

среза |

околопульпарного |

и |

плащевого |

|||||||||||

1.2 Дентин 1.2.1 Химический |

|

дентина выявлены разное количество и |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

состав |

|

|

|

|

|

плотность дентинных канальцев. Диаметр |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

и объем последних зависит от возраста |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Основная масса зуба человека состоит из |

исследуемых зубов. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Приблизительно 80% общей поверхности |

|||||||||||||||||||

дентина, |

который |

окружает |

пульпу. |

поперечного среза дентина состоит вблизи |

|||||||||||||||

Коронковый дентин покрыт эмалью, дентин |

пульпы из просветов дентинных канальцев. |

||||||||||||||||||

корня - цементом. |

|

|

|

|

В периферической зоне этот показатель |

||||||||||||||

В отличие от эмали, дентин менее обыз- |

составляет |

|

|

только |

|

==4% |

|

(в |

|||||||||||

декальцинированном препарате). Абсо- |

|||||||||||||||||||

вествлен: 70% массы дентина составляет |

лютные величины, касающиеся диаметра, |

||||||||||||||||||

неорганическое вещество, 20% массы - |

плотности |

и |

|

расположения |

дентинных |

||||||||||||||

органическое, остальная часть - вода. |

|

канальцев необходимо всегда рассматривать |

|||||||||||||||||

Органическая |

масса |

преимущественно |

|||||||||||||||||

критически, т. к. они в значительной мере |

|||||||||||||||||||

представлена коллагеном и колла-геновыми |

зависят |

от |

параметров |

исследований. |

Но |

||||||||||||||

соединениями (91-92%). |

|

|

|

поскольку |

приведенные |

соотношения |

для |

||||||||||||

Минеральный компонент как и в эмали, |

|||||||||||||||||||

плащевого |

и |

околопульпарного |

дентина |

||||||||||||||||

состоит из фосфата кальция. Дентин |

принципиально правильны, их следует |

||||||||||||||||||

содержит в незначительном количестве ряд |

учитывать при восстановительной терапии. |

||||||||||||||||||

микроэлементов. |

|

|

|

|

В |

канальцах |

отростки |

одонтобластов |

|||||||||||

Дентин - высокоэластичная ткань зуба. Он |

|||||||||||||||||||

часто окружены жидкостью и органичес- |

|||||||||||||||||||

уступает по твердости эмали и имеет |

кими структурными элементами (зона |

||||||||||||||||||

желтоватую окраску. Дентин очень пористый |

преодонтобластов). Нервные волокна можно |

||||||||||||||||||

и более проницаем, чем эмаль. |

|

выявить |

только |

в |

отдельных |

канальцах |

|||||||||||||

1.2.2 Гистологическое строение |

|

||||||||||||||||||

|

предентина. В периферическом дентине |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

Дентин образован из одонтобластов - от- |

нервные |

|

|

окончания |

|

|

отсутствуют. |

||||||||||||

ростчатых клеток пульпы зуба. Дентин-ные |

Кристаллы дентина значительно меньше и |

||||||||||||||||||

отростки |

одонтобластов |

|

пронизывают весь |

тоньше, чем в эмали зуба (длина 20 нм; |

|||||||||||||||

дентин до эмалево-дентинной границы. |

ширина 18-20 нм; толщина 3,5 нм). Кроме |

||||||||||||||||||

Отростки |

одонтобластов |

расположены в |

этого, они расположены не в форме призм, а |

||||||||||||||||

дентинных канальцах. |

|

|

|

плотным |

слоем |

в |

зависимости |

от |

вида |

||||||||||

|

|

|

дентина. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Одонтобласты |

имеют |

боковые |

ответ- |

|

|

|

с |

пульпой |

находится |

не |

|||||||||

вления (Microvilli) толщиной 0,35-0,6 мкм, |

На |

границе |

|||||||||||||||||

полностью созревший, гипоминерализо- |

|||||||||||||||||||

проникающие глубоко в дентин. Дентинные |

|||||||||||||||||||

канальцы имеют S-образную форму в области |

ванный предентин. |

|

окружены |

пери- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Дентинные |

канальцы |

||||||||||||

коронки зуба, в области

тубулярньш дентином, который выстилает их стенки. Он гомогенный, плотный и из всех структур дентина наиболее минерализован. С возрастом он может увеличиться из-за аппозиции (склерозирован-

21

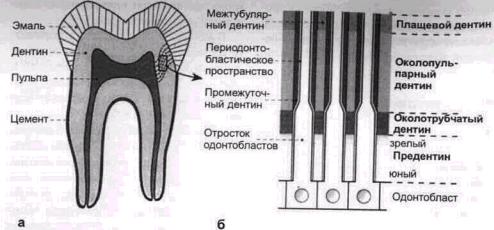

Рис. 1-5. Схематическое изображение строения дентина и дентинных канальцев:

а - Штриховые линии показывают направление дентинных канальцев. На участке коронки они

имеют S-образную форму и проходят от пульпы к эмалево-дентинной границе. б - Дентин состоит из нескольких слоев. На границе дентина с пульпой находится слой одон-тобластов. Далее располагаются слои неминерализованного предентина, промежуточного дентина (с которого начинаются слои минерализованного дентина), околопульпарного дентина и на эмалево-дентинной границе - слой плащевого дентина, содержащий ответвления дентинных канальцев.

Внутри дентинных канальцев расположены отростки одонтобластов и заполненное жидкостью периодонтобластическое пространство. В околопульпарном и плащевом слоях дентина, стенки каналов покрыты минерализованным околотубулярным дентином. Между дентинны-ми канальцами располагается межтубулярный дентин.

ный дентин). Благодаря сужению дентинных канальцев возникает возможность защиты пульпы от внешних раздражении.

Дентин образуется на протяжении всей жизни зуба. Дентин, возникающий в процессе развития зуба, называют пер-

вичным дентином. Если дентин обра-

зуется в сформировавшемся зубе, то его называют вторичным. Третичный дентин (вторичный дентин, нерегулярный вторичный дентин) образуется вследствие раздражения (например, трения, эрозии, кариеса) как защитный барьер.

Основные особенности гистологического

строения дентина:

22

Линии Эбнера (ростовые линии, контурные линии) на участках со сниженной минерализацией, отражающей фазы покоя одонтобластов в период развития дентина. Они проходят в околопульпарном дентине параллельно границе эмаль-дентин или же границе дентин-пульпа.

Линии Оуэна - более гипоминерализованные ростовые линии встречаются чаще. Они отражают общие заболевания в детском возрасте, влия-ющиеся на процессы с пониженной минерализацией твердых тканей зубов.

Линии новорожденных в молочных зубах и коронковой области первых постоянных моляров - особая форма

ростовых линий, возникших вследствие гипоминерализации. Она соответствует более длительной фазе покоя одонтобластов (==15 дней).

Интерглобулярный дентин. Дентин-ные канальцы не имеют в этой области перитубулярного дентина. Возможно, речь идет об образовании нерегулярных минерализованных участков дентина. Интерглобулярный дентин - основное вещество дентина, расположенное между дентинными слоями.

1.3 Цемент корня 1.3.1

Химический состав

Цемент - это твердая ткань, покрывающая поверхность корня зуба, верхушку корня, а в многокорневых зубах и область фуркации. Очень редко встречаются фраг

менты цемента на поверхности эмали зубов человека (преимущественно в при-шеечной области). Этот тип цемента можно обнаружить также в фиссурах еще не прорезавшихся зубов.

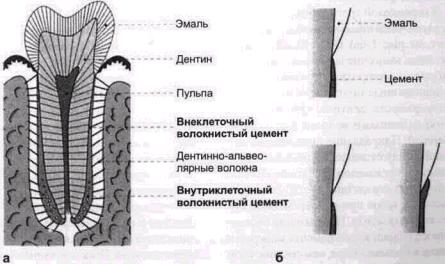

Граница эмаль-дентин не всегда имеет единую конфигурацию. Если в 30% случаев эмаль и цемент граничат непосредственно, то в 10% зубов отмечают наличие незначительного свободного участка дентина. У 60% зубов цемент наслаивается на пришеечную эмаль (рис. 1-6).

Цемент по структуре и твердости (30-50 KHN) сходен с костью человека, но в отличие от нее не васкупяризован. Цемент относится к удерживающему аппарату зуба, т. к. волокна Шарпея удерживают зуб в альвеоле челюстных костей.

По химическому составу и структуре цемент напоминает грубоволокнистую кость. Это наименее минерализованная твердая ткань зуба. Содержание неорга-

Рис. 1-6.

а - локализация внутриклеточного и внеклеточного волокнистого цемента на поверхности корня в продольном сечении;

б- слой цемента на участке коронки граничит с эмалевым слоем, между слоями эмали и цемента располагается небольшой участок дентина или слой цемента, частично покрывающий эмалевый слой (по

MJOR и FEJERSKOV 1979).

23-

отс^&ил всщс^в в цементе составляет 65% |

щими в виде луча волокнами перепенди- |

|||||||||||||||

массы, органические вещества-23% и вода - |

кулярно к поверхности зуба и утолщенными |

|||||||||||||||

12% массы. |

|

|

|

|

|

|

|

пучками |

|

волокон, |

которые |

менее |

||||

Из |

неорганических |

составляющих |

|

|||||||||||||

преобладают кальций и фосфат в форме |

минерализованы. Перпендикулярно во- |

|||||||||||||||

кристаллов апатита или аморфных кальций- |

локнам Шарпея расположены многочис- |

|||||||||||||||

фосфатов, из органических - более 90% |

ленные волокна и пучки волокон. Q лакунах |

|||||||||||||||

коллагенов. |

|

Содержание |

|

других |

цемента содержаться цементоциты -зрелые |

|||||||||||

органических |

субстанций |

изучено |

недос- |

клетки цемента зуба. В этом слое цемента |

||||||||||||

таточно. |

|

|

|

|

|

|

|

могут |

чередоваться |

менее |

и |

более |

||||

|

|

|

|

|

|

|

минерализованные участки, а также слои |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бесклеточного |

|

волокнистого |

|

цемента. |

|||

1.3.2 Гистологическое строение |

|

Цемент образуется и наслаивается на |

||||||||||||||

Как и другие опорные ткани организма, |

протяжении всей жизни. В течение 60 лет он |

|||||||||||||||

может утроить свою толщину, при этом |

||||||||||||||||

цемент состоит из клеток и межклеточного |

цементоциты внутренних слоев гибнут и |

|||||||||||||||

вещества. |

|

|

|

|

|

|

|

образуются пустые лакуны цемента. |

||||||||

Поверхность |

дентина |

покрыта |

слоем |

Наряду |

с |

регулярным образованием |

||||||||||

высокоминерализованного |

|

|

цемента |

цемента |

существуют различные |

причины |

||||||||||

(толщина до 10 мкм). К внешней стороне |

дополнительного образования цемента. |

|||||||||||||||

направлены ламелловидные менее или более |

- Если устранена причина резорбции зуба, то |

|||||||||||||||

минерализованные |

зоны, |

|

отражающие |

может |

произойти |

восстановление |

||||||||||

периодические фазы образования цемента и |

посредством клеточного цемента |

|||||||||||||||

фазы покоя. |

|

|

|

|

|

|

|

- При фрактуре корня может устраняться |

||||||||

В коронковой трети зубов расположен |

дефект после лечения вследствие на- |

|||||||||||||||

бесклеточный цемент (волокнистый цемент, |

слоения цемента между фрагментами. |

|||||||||||||||

см. рис. 1-6а). Он не содержит клеток, лишь |

- Вследствие потери контакта между зубами- |

|||||||||||||||

многочисленные |

|

коллагеновые |

фибриллы |

антагонистами |

возрастает |

образование |

||||||||||

однородной минерализации, |

расположенные |

цемента как проявление компенсаторных |

||||||||||||||

почти |

перпендикулярно |

к |

поверхности |

процессов. |

|

|

|

|

|

|||||||

дентина. Они являются прикрепленными |

- Удерживающий аппарат зуба част о |

|||||||||||||||

волокнами (волокна Шарпея). Направление |

разрушается при пародонтите. После |

|||||||||||||||

прохождения |

волокон между |

|

отдельными |

успешного |

лечения |

может |

наблюдаться |

|||||||||

ростовыми линиями может изменяться. Эти |

образование нового цемента и новой |

|||||||||||||||

изменения |

происходят |

|

|

вследствие |

костной ткани. |

|

|

|

|

|||||||

постэруптивного |

|

движения |

|

зубов |

при |

- При определенных условиях цементо- |

||||||||||

одновременном |

|

образовании |

цемента. |

образование может превысить физио- |

||||||||||||

Поверхность |

бесклеточного |

волокнистого |

логические границы. В таком случае |

|||||||||||||

цемента минерали-зована в большей мере, |

говорят о гиперцементозе, встречаю- |

|||||||||||||||

чем средние слои цемента. На ней |

щемся как в отдельных зубах, так и ге- |

|||||||||||||||

расположен бесструктурный слой толщиной |

нерализовано. |

Локализованная |

форма |

|||||||||||||

3-8 |

мкм, |

цементоид, |

|

содержащий |

наблюдается при хроническом воспа- |

|||||||||||

цементобласты. |

|

|

|

|

|

|

лении в периапикальньк тканях, а также |

|||||||||

В верхушечной области корня зуба и в |

во время ортопедического лечения. |

|||||||||||||||

области би- и трифуркаций многокорневых |

Генерализованный |

гиперцементоз на- |

||||||||||||||

зубов цемент пронизан проникаю- |

|

блюдается при системных заболеваниях. |

||||||||||||||

24 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Цементикль - это образование шаровидной формы, расположенное в периодонте, состоящее из цемента. Они возникают вследствие минерализации микрососудов дегенерированных эпителиальных остатков. В верхушечной области цемента иногда обнаруживается слой нерегулярно

образованного минерализованного цемента (промежуточный цемент). Он расположен между дентином и регулярно образованным цементом и свидетельствует о нарушении развития

тканей зуба.

Гранулы эмали в бифуркационной области моляров часто покрыты цементом

2 Этиология, гистология эпидемиология кариеса и других дефектов твердых тканей зуба

2.1 Кариес |

|

длительном воздействии на твердые ткани |

|||||

2.1.1 Этиология |

|

зуба последние деминерализуются (рис. 2-1). |

|||||

|

Наряду с тремя основными факторами |

||||||

Кариес - наиболее распространенное |

возникновения |

кариеса |

известны |

и |

|||

вторичные факторы: скорость секреции |

и |

||||||

заболевание твердых тканей. Кариес |

состав слюны, показатель рН, буферная |

||||||

зуба - это патологический процесс, при |

|||||||

котором происходит деминерализация |

емкость, продолжительность |

и частота |

|||||

поступления субстрата, патология в рас- |

|||||||

и размягчение твердых тканей зуба с |

|||||||

образованием дефекта в виде полости. |

положении и формировании зубов, влияющая |

||||||

|

|

|

на развитие и прогрессирование кариозного |

||||

Существуют многочисленные теории эти- |

процесса. |

|

|

|

|||

ологии кариеса. Представленная впервые |

2.1.1.1 Зубная бляшка/налет. Зубная |

||||||

Миллером (1898), и в дальнейшем под- |

бляшка - это структурированный вязкий, |

||||||

твержденная другими учеными, химико- |

войлокообразный налет на зубе, который |

||||||

паразитарная теория является обще- |

состоит из компонентов слюны, бактери- |

||||||

признанной теорией возникновения кариеса. |

альных продуктов обмена веществ, остатков |

||||||

При этом исходят из соображения, что |

пищи и клеток бактерий. |

|

|

||||

кариесогенные микроорганизмы полости рта |

Наддесневой |

налет |

первоначально |

||||

при |

соответствующем |

восполнении |

локализован на недоступных для чистки |

||||

субстрата (специальные низкомолекулярные |

местах (место преобладающей локализации |

||||||

углеводороды) вырабатывают |

органические |

кариеса) (рис. 2-2). К ним относят фиссуры и |

|||||

кислоты. При их |

|

углубления зубов, жевательные |

|

||||

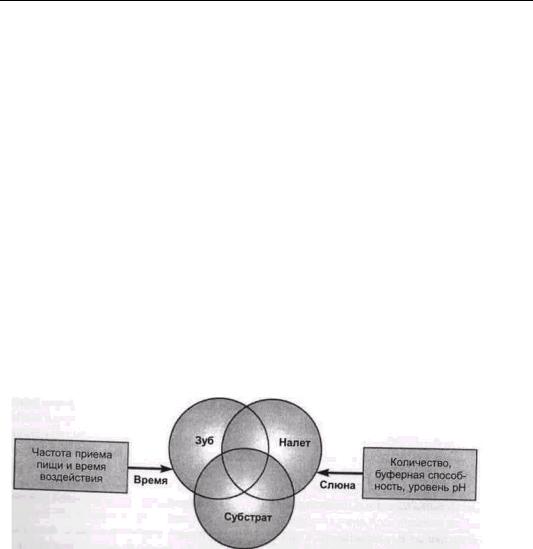

^^^OZШ факторов' ^^У^ возникновению кариеса. Взаимодей-1993). основных Ф^оров ведет к разрушению твердых тканей зуба (по LEHMANN и HELLWIG

26