- •Федеральное агентство по образованию рф Российская международная академия туризма Восточно-Сибирский институт туризма – филиал рмат

- •Курсовой проект

- •1. Анализ показателей рынка труда

- •1.1. Статистика использования рабочего времени

- •1.2. Статистика численности работников

- •1.3. Статистика оплаты труда

- •1.4. Статистика производительности труда

- •2. Расчетные задания

- •2.1. Группировка статистических данных

- •2) Млн.Руб.

- •3)Млн.Руб.

- •2.2. Относительные показатели динамики и структуры и графическое изображение полученных данных с помощью разных видов диаграмм

- •2.3.Показатели размера и интенсивности вариационного ряда, средние и структурные показатели вариационного ряда

- •2.4. Ошибки выборки

- •2.5.Абсолютные, относительные и средние показатели рядов динамики

- •2.6. Сезонные колебания

- •2.7. Экономические индексы

- •2.8. Показатели основных фондов

- •2.9. Показатели продукции

- •2.10. Показатели рынка труда

- •2.11.Показатели загрузки гостиниц

1.4. Статистика производительности труда

Производительность труда – результативность конкретного труда, эффективность целесообразной производительной его деятельности по созданию продукта в течение определенного промежутка времени.

Характеризуя эффективность затрат труда в материальном производстве, производительность труда определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени, или затратами труда на единицу продукции. Чем больше продукции создается в единицу времени, тем выше производительность труда.

Различают производительность живого труда и производительность общественного (совокупного) труда.

Производительность живого труда – определяется затратами времени в данном производстве, на данном предприятии, а производительность общественного труда – затратами живого и прошлого труда, произведенными на предшествующих стадиях общественного производства и овеществленные в сырье, материалах, топливе, энергии, орудиях труда, потребляемых на данном предприятии в процессе производства продукции. По мере научно-технического прогресса, совершенствования производства доля затрат общественного труда увеличивается, поскольку растет оснащенность работника все новыми средствами труда. Однако основная тенденция состоит в том, что абсолютная величина затрат как живого, так и общественного труда на единицу продукции сокращается. Именно в этом сущность повышения производительности общественного труда.

Уровень производительности труда измеряется двумя показателями: прямым показателем – выработкой и обратным – трудоёмкостью.

Выработка продукции в единицу затраченного рабочего времени – наиболее распространенный и универсальный показатель производительности труда. В связи с тем, что, как отмечалось выше, затраты рабочего времени могут быть выражены количеством отработанных человеко-часов, человеко-дней, средним списочным числом рабочих или всех работников предприятия, различают показатели средней часовой, средней дневной выработки и показатели средней выработки на одного списочного рабочего или работника всего персонала, непосредственно связанного с производством данной продукции.

Средняя часовая выработка определяется путем деления количества выработанной продукции за какой-либо период на число фактически отработанных за этот период человеко-часов.

Средняя дневная выработка определяется делением количеством выработанной продукции за какой-либо период на число отработанных за этот период человеко-дней. Отработанные человеко-дни включают в себя время чистой работы и время внутрисменных перерывов в работе и простоев. Поэтому величина средней дневной выработки зависит от уровня средней часовой выработки и фактической продолжительности рабочего дня.

Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка вычисляется путем деления выработанной за изучаемый период продукции на среднюю списочную численность рабочих (или работников).

Все эти показатели взаимосвязаны:

Средняя дневная выработка = средняя часовая выработка * средняя продолжительность рабочего дня;

Средняя месячная выработка одного рабочего = средняя дневная выработка * средняя продолжительность рабочего месяца;

Средняя месячная выработка одного работника = средняя месячная выработка одного рабочего * доля рабочих в общей численности работающих.

Аналогичная взаимосвязь существует между показателями динамики рассматриваемых уровней.

В![]() ыработка

(W)

продукции в единицу времени измеряется

соотношением объема произведенной

продукции (q)

и затратами рабочего времени (T):

ыработка

(W)

продукции в единицу времени измеряется

соотношением объема произведенной

продукции (q)

и затратами рабочего времени (T):

(17)

Т![]() рудоемкость

(t)

изготовления единицы продукции (обратный

показатель производительности труда)

характеризуется затратами рабочего

времени на единицу произведенной

продукции:

рудоемкость

(t)

изготовления единицы продукции (обратный

показатель производительности труда)

характеризуется затратами рабочего

времени на единицу произведенной

продукции:

(18)

П![]() о

определению, между распространенными

величинами существуют зависимости,

которые могут быть использованы в

экономических расчетах:

о

определению, между распространенными

величинами существуют зависимости,

которые могут быть использованы в

экономических расчетах:

(19)

В зависимости от способа исчисления объема продукции (числителя показателя выработки) статистика использует в наиболее общем плане три метода измерения производительности труда: натуральный, трудовой, стоимостной (ценностный). Каждый из них имеет определенное экономическое значение и границы применения.

В условиях выпуска однородной продукции естественно измерять выработку в натуральных величинах. При этом уровень производительности труда измеряется количеством продукции в соответствующих физических измерениях или среднесписочное число работников в расчете на единицу затраченного времени – человеко-час, человеко-день.

Натуральные показатели возможно и целесообразно применять для характеристики производительности труда в бригадах, на участках и на индивидуальном рабочем месте. Метод оценки прост, нагляден и достоверен, когда выпускается однородная продукция. Однако чаще всего производится хотя и однородная продукция, но различающаяся какими-либо свойствами. В этих случаях целесообразно применять условно-натуральный показатель производительности труда, при котором один вид продукции или работы приравнивается к другому (преобладающему) по относительной трудоемкости.

Показатели в трудовом измерении можно применять в тех случаях, когда на рабочих местах, в бригадах и на участках производится большое количество продукции, ассортимент которой часто меняется. При этом выработка определяется в неизменных нормо-часах. Такой показатель обладает рядом недостатков, что не способствует объективной оценке уровня и динамики производительности труда даже на отдельных рабочих местах и в бригадах.

В условиях выпуска разнородной продукции целесообразно использовать стоимостные показатели производительности труда на уровне предприятий, отраслей и для экономики в целом.

Например, в России все виды и объемы продукции, работ и услуг выражаются в денежном показателе – рублях, который определяется умножением объемных показателей (валовой или чистой продукции) на соответствующие цены или, что является более предпочтительным, через добавленную стоимость (чистую продукцию).

С![]() опоставив

объем продукции с соответствующими

затратами живого труда, получим

стоимостной показатель уровня

производительности труда, который можно

выразить следующей формулой:

опоставив

объем продукции с соответствующими

затратами живого труда, получим

стоимостной показатель уровня

производительности труда, который можно

выразить следующей формулой:

(20)

г![]()

![]() де:

– объем продукции в денежном

выражении;

де:

– объем продукции в денежном

выражении;

– затраты труда на изготовление указанного объема

продукции.

Производительность общественного труда (в целом) рассчитывается как отношение произведенного валового национального дохода (ВНД) к среднегодовой численности занятых в сфере материального производства.

С переходом к международной методологии уровень производительности общественного труда определяется отношением ВВП в рыночных ценах к среднегодовой Численности экономически активного населения.

Статистика изучает не только уровни производительности труда, но и динамику производительности труда. Последнее решается с помощью построения индексов.

По отдельным видам продукции (работ, услуг) осуществляется расчет отдельных индексов, как по прямым, так и по обратным показателям производительности труда.

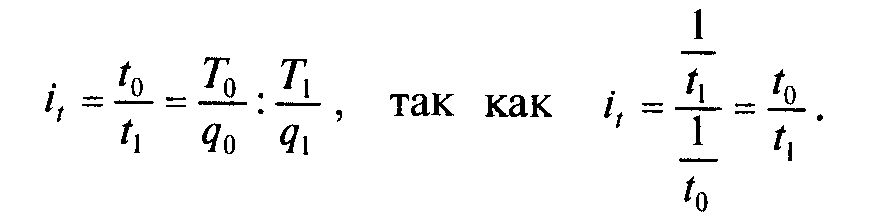

Т![]() ак

для прямых показателей индивидуальный

индекс производительности труда можно

записать так:

ак

для прямых показателей индивидуальный

индекс производительности труда можно

записать так:

(21)

где символы те же, что и в предыдущих формулах.

Д ля

обратных показателей (трудоемкости)

индивидуальный индекс производительности

труда:

ля

обратных показателей (трудоемкости)

индивидуальный индекс производительности

труда:

(22)

В зависимости от того, в каких единицах выражена продукция, а следовательно и средняя выработка, сопоставляемая за два периода, общие индексы принято исчислять натуральным, трудовым и стоимостным методами.

Н![]() атуральный

индекс производительности труда:

атуральный

индекс производительности труда:

(23)

где: q1, q0 – объемы продукции в натуральном выражении в отчетном и

базисном периодах соответственно;

Т1, Т0 – затраты труда на производство данной продукции в

отчетном и базисном периодах соответственно.

Т![]() рудовой

индекс производительности труда:

рудовой

индекс производительности труда:

(24)

где: tн – фиксированные уровни трудоемкости – нормативная трудо-

емкость, т.е. затраты труда по норме на производство единицы

продукции.

Так как единицы измерения трудоемкости для сравниваемых периодов фиксированы, то динамика производительности труда оценивается достаточно точно.

В![]() тех случаях, когда в обоих сравниваемых

периодах производится продукция

одинакового состава, используют в

качестве весов индекса величину

трудоемкости производства единицы

продукции в базисном периоде. Тогда

после элементарных преобразований

формулы (24) с учетом, чтоq0t0=T0,

получаем так называемую классическую

формулу индекса производительности

труда по трудовому методу:

тех случаях, когда в обоих сравниваемых

периодах производится продукция

одинакового состава, используют в

качестве весов индекса величину

трудоемкости производства единицы

продукции в базисном периоде. Тогда

после элементарных преобразований

формулы (24) с учетом, чтоq0t0=T0,

получаем так называемую классическую

формулу индекса производительности

труда по трудовому методу:

(25)

Данная формула имеет широкое применение в экономических расчетах, поскольку разность ее числителя и знаменателя непосредственно характеризует достигаемую экономию (увеличение) фактических затрат труда вследствие изменения (роста или снижения) его производительности:

(![]() 26)

26)

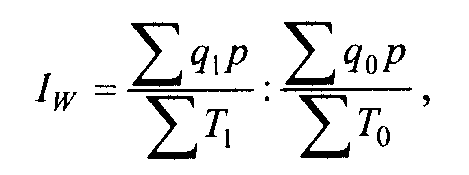

С тоимостной

индекс производительности труда:

тоимостной

индекс производительности труда:

(27)

![]()

где: – выработка продукции в единицу времени (или на

одного работающего) в стоимостном выражении в

сопоставимых ценах (p) соответственно в отчетном

и базисном периодах.

Стоимостной индекс производительности труда позволяет анализировать производительность труда всех работников предприятия, а не только рабочих.

Стоимостной индекс является основным индексом производительности труда, в частности в промышленности. Он применяется для отдельных предприятий и для совокупности предприятий.

О![]() бъективную

характеристику изменения эффективности

труда за определенный период на

предприятии стоимостной индекс дает

лишь при условии неизменности ассортимента

и структуры выпускаемой продукции.

Соблюдение этих условий обеспечивает

тождественность стоимостного индекса

производительности труда трудовому

индексу:

бъективную

характеристику изменения эффективности

труда за определенный период на

предприятии стоимостной индекс дает

лишь при условии неизменности ассортимента

и структуры выпускаемой продукции.

Соблюдение этих условий обеспечивает

тождественность стоимостного индекса

производительности труда трудовому

индексу:

(28)

Рассмотренные общие индексы производительности труда являются индексами переменного состава. Поэтому как любой индекс переменного состава, они отражают в динамике средних уровней влияние двух факторов: изменение производительности труда на отдельных участках, предприятиях и изменение доли (по числу работающих) участков, предприятий с разным уровнем производительности труда.

Преобразуем формулу (25) натурального индекса производительности труда, для чего объем представим как произведение выработки в единицу времени (W) на общие затраты труда (рабочего времени – Т): т.е. q=W*T.

Т![]() огда

натуральный индекс производительности

труда переменного состава будет иметь

вид:

огда

натуральный индекс производительности

труда переменного состава будет иметь

вид:

(29)

О![]() бозначим

черезdT1

и dT0

долю затрат

рабочего времени на производство

продукции на данном предприятии в общих

затратах рабочего времени соответственно

в отчетном и базисном периодах, т.е.:

бозначим

черезdT1

и dT0

долю затрат

рабочего времени на производство

продукции на данном предприятии в общих

затратах рабочего времени соответственно

в отчетном и базисном периодах, т.е.:

(30)

Т![]() огда

индекс производительности труда

переменного состава может быть представлен

следующим образом:

огда

индекс производительности труда

переменного состава может быть представлен

следующим образом:

(31)

Ч![]() тобы

исключить влияние изменения структуры

затрат на величину производительности

труда исчисляют индекс постоянного

состава:

тобы

исключить влияние изменения структуры

затрат на величину производительности

труда исчисляют индекс постоянного

состава:

(32)

И![]() ндекс

постоянного состава можно получить,

как показано выше и на основе трудоемкости:

ндекс

постоянного состава можно получить,

как показано выше и на основе трудоемкости:

(33)

Два индекса постоянного состава имеют различный экономический смысл. Первый дает возможность исчислить увеличение объема продукции за счет роста производительности труда, а второй показывает, какая достигнута в этой связи экономия в затратах труда.

И ндекс

структурных сдвигов отражает изменение

средней выработки за счет изменения

доли отработанного времени на отдельных

предприятиях, имеющих разный уровень

производительности труда, в общих

затратах рабочего времени:

ндекс

структурных сдвигов отражает изменение

средней выработки за счет изменения

доли отработанного времени на отдельных

предприятиях, имеющих разный уровень

производительности труда, в общих

затратах рабочего времени:

(34)

Названные натуральные индексы производительности труда тесно связаны между собой:

(![]() 35)

35)

Разница между числителем и знаменателем каждого из этих индексов показывает абсолютное изменение выработки в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет указанных выше факторов.

Т![]() аким

образом, общее абсолютное изменение

средней выработки (

аким

образом, общее абсолютное изменение

средней выработки (![]() ) равно:

) равно:

(36)

К внешним факторам следует отнести: изменения ассортимента продукции в связи с изменением государственных заказов или спроса и предложения на рынке; социально-экономические условия в обществе и регионе; уровень кооперации с другими предприятиями; надежность материально-технического снабжения; природные условия и т.п.

Измерение влияния отдельных факторов дает возможность выявить резервы и перспективы роста производительности труда.

В статистике применяется три основных метода измерения влияния отдельных факторов на производительность труда: индексный метод, метод группировок и корреляционно-регрессионный анализ.

Важными задачами статистического изучения производительности труда являются установление связи и выявление роли отдельных факторов роста производительности труда. Измерение влияния отдельных факторов дает возможность выявить резервы и перспективы роста производительности труда.

Р![]() ост

производительности труда является

важнейшим фактором роста объема

производства. Объем выпуска продукции

мультипликативно связан с производительностью

труда и отработанным временем.

Следовательно, и между соответствующими

им индексами существует аналогичная

взаимосвязь, т.е. имеет место следующая

система взаимосвязанных индексов,

позволяющая осуществить факторный

анализ динамики объема выпуска продукции:

ост

производительности труда является

важнейшим фактором роста объема

производства. Объем выпуска продукции

мультипликативно связан с производительностью

труда и отработанным временем.

Следовательно, и между соответствующими

им индексами существует аналогичная

взаимосвязь, т.е. имеет место следующая

система взаимосвязанных индексов,

позволяющая осуществить факторный

анализ динамики объема выпуска продукции:

(37)

где: IQ – индекс изменения объема произведенной продукции;

IW – индекс влияния изменения выработки на динамику объема

продукции;

IT – индекс влияния изменения численности работающих на

динамику объема продукции.

Н![]() а

основе этой системы взаимосвязанных

индексов можно исчислить общее изменение

объема выпуска продукции ( ) в абсолютном

выражении как сумму изменения объема

продукции под влиянием производительности

труда и численности работников или

отработанного времени:

а

основе этой системы взаимосвязанных

индексов можно исчислить общее изменение

объема выпуска продукции ( ) в абсолютном

выражении как сумму изменения объема

продукции под влиянием производительности

труда и численности работников или

отработанного времени:

(![]() 38)

38)