- •Минобрнауки россии

- •Оглавление

- •Общие указания

- •Фундаменты на сваях

- •4. Выбор способа погружения свай

- •Рекомендации по выбору оборудования для производства свайных работ

- •Выбор копровой установки

- •Технология производства работ по забивке свай

- •Вибропогружение свай

- •Выбор вибропогружателя

- •Требования по техники безопасности

- •Погружение свай вдавливанием

- •Определение технологических параметров сваевдавливающего оборудования

- •Требования по технике безопасности при устройстве свай вдавливания

- •Определение числа сваепогружающего оборудования

- •Технологическая карта на погружение забивных железобетонных свай сваевдавливающим оборудованием с вакуумным анкером

- •Библиографический список

Погружение свай вдавливанием

Технология погружения свай вдавливанием сваевдавливающим оборудованием с вакуумным анкером предназначена для возведения фундаментов из железобетонных свай в жилищно-гражданском, промышленном и сельском строительстве, а также для вдавливания шпунта и других подобных элементов.

Применение

технологии погружения свай вдавливающим

оборудованием с вакуумным анкером имеет

следующие ограничения: длина свай – не

более 16 м; общее сопротивление грунтов

вдавливанию свай – не более 900 кН; грунты,

слагающие площадку строительства с

поверхности до глубины более 1,5 м, –

нескальные,

за исключением мелких, средней крупности

и крупных песков и крупнообломочных

грунтов, проницаемость которых ![]() > 2 дарси; поверхность грунта –

спланированная бульдозером площадка

строительства без твёрдого покрытия,

слоя мёрзлого грунта, крупных твёрдых

включений, препятствующих погружению

стенок вакуумного анкера в грунт на

глубину 0,1-0,2 м.

> 2 дарси; поверхность грунта –

спланированная бульдозером площадка

строительства без твёрдого покрытия,

слоя мёрзлого грунта, крупных твёрдых

включений, препятствующих погружению

стенок вакуумного анкера в грунт на

глубину 0,1-0,2 м.

Минимальные размеры площадки, необходимые для работы сваевдавливающего оборудования с вакуумным анкером, 15×15 м.

Наименьшее расстояние вдавливаемых свай от существующих зданий и сооружений (от оси сваи до стены) при высоте стены более 18 м-1 м, менее 18 м-0,5 м.

Сваевдавливающее оборудование с вакуумным анкерным устройством является навесным оборудованием к кранам МКГ-25 или РДК-25 и представляет собой мобильный полноповоротный сваевдавливающий агрегат. Разработаны два варианта сваевдавливающего оборудования: СВО-В-1 и СВО-В-2.

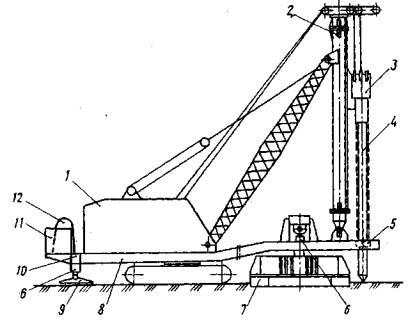

Сваевдавливающий агрегат с навесным оборудованием СВО-В-1 (рис. 16) включает базовую машину, на которой посредством копровой мачты и опорной балки подвешена упорная рама со смонтированным на ней посредством двух гидроцилиндров вакуумным анкером, соединённым всасывающими шлангами с вакуумным насосом. В передней части упорной рамы имеются блоки неподвижной части полиспастной системы, блоки подвижной обоймы полиспаста расположены на наголовнике, подвешенном на копровой стойке и имеющем возможность перемещаться по ее направляющим. На опорной балке посредством гидроцилиндров смонтированы опорные плиты и размещена гидростанция.

Рис. 16

Копровая мачта представляет собой трубчатый элемент с направляющими из уголков. В верхней части мачты смонтирован кронштейн с блоками для трёх канатов грузовых лебёдок (один канат запасовывается в полиспастную систему для вдавливания свай, другой – для подъёма наголовника в верхнее положение, третий – для подтаскивания и подъёма сваи). Мачта служит для подвешивания упорной рамы на стреле крана и направляющей для наголовника.

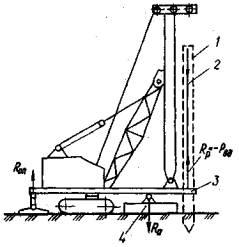

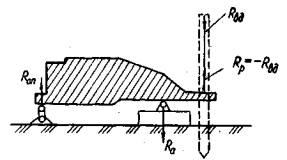

СВО-В-1 работает следующим образом. С помощью гидроцилиндров вакуумный анкер и опорные плиты опускаются на поверхность грунта. Под наголовник устанавливается свая, включается вакуумной насос, который откачивает воздух из камеры вакуумного анкера, создавал усилие, прижимающее диафрагму анкера к грунту. При включении в работу лебёдки крана усилие от её каната передаётся через полиспастную систему на голову сваи и подвижная обойма полиспаста вместе с наголовником перемещается вниз (вдавливает сваю). Реактивные усилия при этом передаются через неподвижные блоки полиспаста, упорную раму и гидроцилиндры на диафрагму вакуумного анкера. Упорная рама здесь работает как рычаг, точкой опоры которого являются опорные плиты (рис. 17).

Рис. 17 – Схема распределения усилий при погружении свай агрегатом

с навесным оборудованием:

1 – свая; 2 – канаты полиспаста; 3 – упорная рама; 4 – вакуумный анкер; Рвд – вдавливающее усилие, передаваемое на голову сваи через наголовник от подвижного блока полиспаста;

Rр – реактивное усилие, передаваемое на раму через канаты полиспаста;

Rа – реакция в раме от анкера; Ron – реакция в раме от опорных плит

Таблица 34. Техническая характеристика сваевдавливающего оборудования СВО-В-1 следующая

|

Наибольшее усилие вдавливания, кН |

900 |

|

Скорость вдавливания сваи, м/мин |

2,0-2,5 |

|

Наибольшая длина цельных погружаемых свай, м |

16 |

|

Сечение погружаемых свай, м |

0,3×0,3 |

|

Производительность (для свай длиной 16 м), сваи в смену |

12 |

|

Габаритные размеры, м: |

|

|

12,5 |

|

5,5 |

|

22,0 |

|

Масса навесного оборудования, кг |

22500 |

|

Наименьшее расстояние от оси погружаемых свай до стены существующего здания, м |

0,6 |

|

Количество обслуживающего персонала, чел |

3 |

Сваевдавливающая установка с навесным оборудованием СВО-В-2 (рис. 18) включает базовую машину (кран МКГ-25 или РДК-25) со смонтированной на ней посредством стрелового пальца и распорки рамой, на которой с помощью двух гидроцилиндров подвешен вакуумный анкер с вакуумным насосом, установлена копровая мачта с подкосом и смонтирована лебёдка для подъёма рабочего органа, подвешенного на копровой мачте и перемещающегося вдоль неё по направляющим. На задней части поворотной платформы крана смонтирована опорная балка, на которой размещены гидростанция, электрический щит управления и посредством гидроцилиндров смонтированы опорные плиты.

Рис. 18 – Схема сваевдавливащей установки СВО-В-2:

1 – базовая машина; 2 – распорки; 3 – подкос; 4 – копровая мачта; 5 – рабочий орган;

6 – тросовая система; 7 – гидроцилиндры; 8 – рама; 9 –вакуумный анкер;

10 – стреловой палец; 11 – опорные плиты; 12 – опорная балка;

13 – гидростанция; 14 – щит управления

Работа агрегата с навесным оборудованием СВО-В-2 аналогична работе СВО-В-1. Отличие состоит в том, что при передаче реактивного усилия на вакуумный анкер совместно с рамой в работу включаются силовые конструкции поворотной платформы крана, т. е. используется масса базовой машины (рис. 19).

Рис. 19 – Схема распределения усилий при погружении свай агрегатом с навесным оборудованием СВО-В-2:

Rвд– давливающее усилие, передаваемое на голову сваи;Rр– реактивное усилие, передаваемое на раму через тросовую систему;Rd– реакция в раме от вакуумного анкера; Ron– реакция в раме поворотной платформы крана от опорных плит

Таблица 35. Техническая характеристика оборудования СВО-В-2 следующая:

|

Наибольшее усилие вдавливания, кН |

1000 |

|

Скорость вдавливания сваи, м/мин |

2...2,5 |

|

Наибольшая длина цельных погружаемых свай, м |

16 |

|

Сечение погружаемых свай, м |

0,3×0,3; 0,35×0,35; 0,4×0,4 |

|

Габаритные размеры, м: |

|

|

12,5 |

|

3,0 |

|

16,8 |

|

Масса навесного оборудования, т |

19,5 |

|

Наименьшее расстояние от оси погружаемых свай до стены существующего здания, м |

0,5 |

|

Количество обслуживающего персонала, чел |

3 |

В соответствии с условиями транспортирования навесное сваевдавливающее оборудование поставляется потребителю демонтированным на пять основных частей: упорную раму, вакуумный анкер, копровую мачту, опорную балку, наголовник (рабочий орган).

Установка с СВО-В-1 монтируется с помощью крана грузоподъёмностью 100-160 кН.

Состав подготовительных работ к погружению свай вдавливанием аналогичен составу работ при погружении свай другими методами и включает разработку котлована, подготовку временных подъездных путей, разбивку и закрепление на местности осей здания, завоз и складирование свай и др.

Для обеспечения нормальных условий работы вакуумного анкерного устройства в грунтах, представленных с поверхности дна котлована глинами, суглинками (кроме твёрдой консистенции), супесями, неводонасыщенными пылеватыми песками и песками глинистыми, а также в насыпных грунтах, не имеющих твёрдых включений, достаточно выполнить планировку дна котлована бульдозером.

Если в грунтах встречаются твёрдые включения в виде валунов, крупного щебня, обломков железобетона и др., то такие грунты должны быть удалены на глубину 0,4-0,5 м от дна котлована и заменены слоем однородных уплотнённых грунтов супеси, суглинка или глины.

Если грунты на поверхности представлены твёрдыми глинами или суглинками, то для погружения в них ножей анкера на глубину 0,10-0,15 м необходимо увлажнением довести их консистенцию на поверхности до полутвёрдой или отсыпать сверху слой супеси, суглинка или глины толщиной 0,10-0,15 м.

В грунтовых

условиях, когда на поверхности залегают

пески или другие сильнопроницаемые

грунты (с проницаемостью ![]() > 2 дарси), для обеспечения работоспособности

вакуумного анкера необходимо от отметки,

с которой производится погружение свай,

снять слой слабопроницаемого грунта

(супеси, суглинка, глины) толщиной 0,8-1,0

м.

> 2 дарси), для обеспечения работоспособности

вакуумного анкера необходимо от отметки,

с которой производится погружение свай,

снять слой слабопроницаемого грунта

(супеси, суглинка, глины) толщиной 0,8-1,0

м.

Для предотвращения выпирания грунта под плитой анкерного устройства расстояние от отметки дна котлована до уровня грунтовых вод должно удовлетворять условии):

(7)

(7)

где ![]() – пористость грунта;

– пористость грунта;

![]() –атмосферное

давление, Па;

–атмосферное

давление, Па;

![]() – давление в

вакуумной камере, Па;

– давление в

вакуумной камере, Па;

![]() –удельное сцепление

грунта, Па;

–удельное сцепление

грунта, Па;

![]() –удельный вес

грунта, Н/м3.

–удельный вес

грунта, Н/м3.

Технологические показатели работы вакуумного анкера (степень разрежения в вакуумной камере, анкерующее усилие и др.) зависят от инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки.

Основной технологический процесс погружения свай сваевдавливающим оборудованием с вакуумным анкером включает следующие операции: перемещение агрегата на точку погружения сваи; опускание вакуумного анкера и опорных плит; строповку, подъем и установку сваи на точку погружения; включение в работу вакуумного анкера; вдавливание сваи; выключение из работы и подъем вакуумного анкера.

Перемещение агрегата на точку вдавливания очередной сваи осуществляется при поднятых в верхнее положение вакуумном анкере и опорных плитах. Наведение рабочего органа на точку погружения сваи можно осуществлять посредством передвижения крана вперёд-назад и поворота платформы крана. Операция перемещения агрегата на точку вдавливания выполняется машинистом при участии двух копровщиков, в функции которых входит наблюдение за перемещением и подача необходимых сигналов машинисту.

Для обеспечения надёжной работы сваевдавливающего агрегата рекомендуется перемещать его по площадке с помощью металлических саней.

После перемещения агрегата на точку вдавливания выполняется строповка, подтаскивание, подъем и установка сваи на точку погружения. Эти операции практически ничем не отличаются от операций, выполняемых при погружении свай сваебойными агрегатами.

После установки сваи на точку погружения вакуумный анкер и опорные плиты опускаются на поверхность грунта.

Одновременно с этим копровая мачта приводится в вертикальное положение за счёт регулирования выхода штоков гидроцилиндров. При этом штоки гидроцилиндров, соединяющих вакуумный анкер с рамой, выдвигаются до тех пор, пока не прекратится погружение в грунт ножей анкера под давлением оборудования.

Необходимым условием завершения операции опускания анкера является отсутствие просветов между поверхностью грунта и ножами анкера, т. е. ножи должны быть погружены в грунт хотя бы на минимальную глубину (1,0-1,5 см).

Скорость вдавливания сваи может изменяться переключением режимов работы главной лебёдки крана. При десятикратной запасовке блока полиспастов могут быть обеспечены следующие скорости вдавливания: 1,5; 2,0 и 2,5 м/мин.

Рекомендуется принимать максимальную скорость погружения сваи 2,5 м/мин, при сопротивлении грунтов вдавливанию сваи до 400 кН и уменьшить её до 2,0 м/мин при увеличении вдавливающих усилий (от 400 до 600 кН). На последнем участке вдавливания сваи при приближении её нижнего конца к проектной отметке и вдавливающем усилии более 600 кН необходимо погружать сваю с минимальной скоростью.

Усилие вдавливания в течение всего процесса погружения сваи контролируется с помощью тензодинамометра, установленного в наголовнике, или динамометра, установленного в глухой ветви полиспаста рабочего органа.

Усилие вдавливания в конце погружения сваи при минимальной скорости должно быть больше или равняться контрольному вдавливающему усилию, указанному в проекте.

Контрольные

значения вдавливающего усилия ![]() рекомендуется

предварительно принимать следующими:

при прорезке сваями глинистых грунтов

с консистенцией

рекомендуется

предварительно принимать следующими:

при прорезке сваями глинистых грунтов

с консистенцией![]() 0,3

и опирании нижних концов также в глинистые

грунты

0,3

и опирании нижних концов также в глинистые

грунты![]() (расчётной несущей

способности одной сваи, принятой в

проекте); при прорезке сваями глинистых

грунтов и заглублении нижних концов в

пески

(расчётной несущей

способности одной сваи, принятой в

проекте); при прорезке сваями глинистых

грунтов и заглублении нижних концов в

пески ![]() ;

при прорезке сваями и заглублении нижних

концов в пески

;

при прорезке сваями и заглублении нижних

концов в пески![]() .

.

Контролировать глубину погружения свай вдавливанием в зависимости от грунтовых условий можно по двум показателям: по заданной несущей способности сваи и по заданной отметке нижнего конца сваи.

Контроль по первому показателю применяется в тех случаях, когда ниже кровли несущего слоя грунта нет более слабых и более сильно сжимаемых грунтов, чем грунты несущего слоя. В этих условиях предварительно назначенная в проекте длина свай может изменяться (как в меньшую, так и в большую стороны) в процессе их вдавливания исходя из глубины погружения, обеспечивающей заданную несущую способность.

При контроле по второму показателю независимо от усилия вдавливания свая должна быть погружена до заданной отметки. Уменьшать длину свай в этих условиях не допускается, а увеличивать нецелесообразно.

В зависимости от сопротивления прорезаемых сваями грунтов погружать сваи вдавливающим оборудованием СВО-В-1 или СВО-В-2 можно как без дополнительных мероприятий, так и в комплексе с бурением лидерных скважин, с подмывом, с применением других способов уменьшения сопротивления грунтов погружению сваи.

Бурить лидерные скважины при вдавливании свай можно буровой головкой, навешиваемой на мачту сваевдавливающего оборудования, и автономным буровым механизмом.

Вертикальное положение сваи в процессе вдавливания контролируется по отвесу и в случае возможных отклонений регулируется изменением наклона копровой мачты за счёт выдвижения штоков четырёх гидроцилиндров (двух на вакуумном анкере и двух на опорных плитах).