- •Экология

- •1 Организм и среда обитания

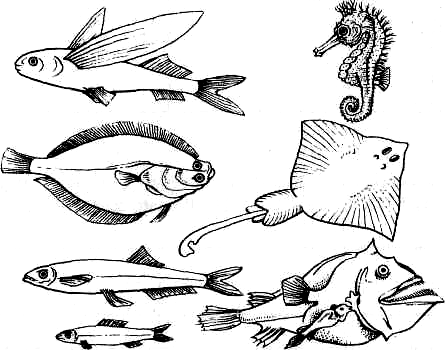

- •1. Глубоководные. 2. Донные. 3. Обитающие в толще воды. 4. Верховые.

- •В чем различие этих двух типов взаимоотношений?

- •2 Популяции и сообщества

- •Тесты и задания по теме «Популяции и сообщества»

- •Ответьте на вопросы:

- •24. В чем состоит существенное отличие популяций от других совокупностей особей, таких как семья, вид, колония итому подобное?

- •26. Назовите свойства, характерные только для отдельного организма и для популяции в целом.

- •36. Постройте трофические цепи.

- •3. Экосистемы

- •Задания в тестовой форме по теме «Экосистемы»

- •4. Биосфера

- •Верхняя граница - озоновый слой

- •Блок-схема «Круговорот углерода»

- •Блок-схема «Круговорот азота»

- •Тесты по теме «Биосфера»

- •Охрана окружающей среды

- •Глобальные проблемы современного мира.

1 Организм и среда обитания

Среда обитания - это природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях. Окружающая организм среда характеризуется огромным разнообразием, слагаясь из множества динамичных во времени и пространстве элементов, явлений, условий, которые рассматриваются в качестве факторов. Земной биотой освоены три основные среды обитания: водная, наземно-воздушная и почвенная, а также выделяют организменную.

Экологический фактор - это любое условие среды, способное оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы. В свою очередь, организм реагирует на экологический фактор приспособительными реакциями.

Классификацию экологических факторов представим в виде таблицы.

Таблица 1 – Классификация экологических факторов

|

Экологические факторы

| ||

|

Абиотические- факторы неживой природы |

Биотические- факторы живой природы |

Антропогенные- результат трудовой деятельности человека

|

|

Климатические

|

Фитогенные | |

|

Почвенные (эдафические)

|

Зоогенные | |

|

Орографические

|

Микробиогенные | |

|

Химические

| ||

Перечислим основные климатические абиотические факторы.

1.

Лучистая

энергия солнца.

Солнечная энергия

- основной

источник энергии на Земле, основа

существования живых организмов (процесс

фотосинтеза). Количество энергии у

поверхности Земли

равно 21*10![]()

![]() кДж

(солнечная постоянная)

на экваторе.

Уменьшается к полюсам примерно в

2,5 раза.

Также количество солнечной энергии

зависит от периода года, продолжительности

дня, прозрачности атмосферного воздуха.

кДж

(солнечная постоянная)

на экваторе.

Уменьшается к полюсам примерно в

2,5 раза.

Также количество солнечной энергии

зависит от периода года, продолжительности

дня, прозрачности атмосферного воздуха.

2. Освещение - определяется годовой суммарной солнечной радиацией, географическими факторами (состояние атмосферы, характер рельефа и т. д.). Свет необходим для процесса фотосинтеза, определяет сроки цветения и плодоношения растений. Растения подразделяются на: светолюбивые - растения открытых, хорошо освещаемых мест; тенелюбивые - нижние ярусы лесов (зеленый мох, лишайник); тепловыносливые - хорошо растут на свету, но и переносят затенение. Для животных световой режим не является таким необходимым экологическим фактором, но он необходим для ориентации в пространстве. Поэтому различные животные имеют различную конструкцию глаз. У беспозвоночных - самая примитивная, у других - очень сложная. У постоянных обитателей пещер может отсутствовать. Гремучие змеи видят инфракрасную часть спектра, поэтому охотятся ночью.

3. Температура - один из важнейших абиотических факторов, прямо или косвенно влияющий на живые организмы. Температура непосредственно влияет на жизнедеятельность растений и животных, определяя их активность и характер существования в конкретных ситуациях. Особенно заметное влияние оказывает температура на фотосинтез, обмен веществ, потребление пищи, двигательную активность и размножение. Например, у картофеля максимальная продуктивность фотосинтеза при +20 °С, а при температуре равной +48 °С полностью прекращается.

В зависимости от характера теплообмена с внешней средой организмы делятся на различные группы.

• Организмы, у которых температура тела равна температуре окружающей среды, то есть меняется в зависимости от температуры окружающей среды, нет эффективного механизма терморегуляции (растения, рыбы, рептилии и так далее). Растения понижают температуру за счет интенсивного испарения.

• Организмы с постоянной температурой тела (млекопитающие, птицы), имеют более высокий уровень обмена веществ. У таких животных существует теплоизоляционный слой (мех, перья, жир), температура равна 36-40 °C.

• Организмы с постоянной температурой тела (еж, барсук, медведь), в период активности у таких животных постоянная температура тела, а в период зимней спячки - значительно уменьшается (низкие потери энергии).

Также выделяют организмы, способные переносить колебания температуры в широких пределах (лишайники, млекопитающие, северные птицы) и организмы, существующие только при определенных температурах (глубоководные организмы, водоросли полярных льдов).

4. Влажность атмосферного воздуха. Наиболее богаты влагой нижние слои атмосферы (до высоты 2 км), где концентрируется до 50 % всей влаги, количество водяного пара, содержащегося в воздухе, зависит от температуры воздуха.

5. Атмосферные осадки - это дождь, снег, град и так далее. Осадки определяют перемещение и распространение вредных веществ в окружающей среде. В общем кругообороте воды наиболее подвижны именно атмосферные осадки, так как объем влаги в атмосфере меняется 40 раз за год. Основными условиями возникновения осадков являются: температура воздуха, движение воздуха и рельеф.

8.

Давление

атмосферы.

Нормальным

давление принято считать 760

мм ртутного столба или

10![]() кПа.

кПа.

Кроме перечисленных климатических абиотических факторов существуют и другие.

К почвенным (эдафическим) абиотическим факторам относят физический, механический состав почвы, влагоемкость, воздухопроницаемость, плотность почвы. Почвенный покров представляет собой самостоятельную земную оболочку - педосферу. Почва - это поверхностный слой земной коры, который образуется и развивается в результате взаимодействия растений, животных, микроорганизмов, горных пород и является самостоятельной экосистемой.

Важнейшим свойством почвы является плодородие, то есть способность обеспечивать рост и развитие растений. Это свойство представляет исключительную ценность для жизни человека и других организмов. Почва состоит из хорошо выраженных слоев, обычно различающихся по цвету, которые называются почвенными горизонтами. По специфическим свойствам и химическому составу выделяют основные почвенные горизонты:

Самый верхний слой - лесная подстилка или степной войлок.

Гумусовый или перегнойный слой – в нем происходит накопление органического вещества в форме гумуса, связанного с минеральными веществами; самый темноокрашенный слой почвенного профиля: цвет в зависимости от содержания гумуса от черно-бурого, коричневого до светло-серого.

Слой вымывания – формируется под влиянием кислого и щелочного разрушения минеральных веществ; осветленный слой, обеднен гумусом и другими соединениями.

Слой накопления минеральных солей, вымываемых из верхних слоев.

Материнская порода, или почвообразующая порода – верхний слой горных пород, на котором под воздействием факторов почвообразования происходит формирование почвы.

Толщина почвы варьируется и может меняться от 0,2 м (горы) до 3 и более м (черноземы).

Гумус - органическое вещество почвы, образующееся в результате биохимического разложения растительных и животных остатков, которое накапливается в верхнем слое почвы. Главный источник питания растений. В гумусе также накапливаются микроэлементы. В процессе эксплуатации почв количество гумуса уменьшается.

В зависимости от содержания гумуса почвы подразделяются на следующие основные типы:

1. Арктические и тундровые (гумуса до 1 - 3 %).

2. Подзолистые (хвойные леса, гумуса до 4 - 5 %).

3. Черноземы (степь, гумуса до 10 %).

4. Каштановые (в сухих степях, гумуса до 4%).

5. Серо-бурые (пустыни субтропические пояса, гумуса 1 - 1,5%).

Красноземы (влажный субтропический лес, гумуса до 6 %).

К физическим свойствам почвы относятся:

механический состав - содержание частиц различного диаметра;

плотность;

теплоемкость, теплопроводность;

влагоемкость, влагопроницаемость;

аэрация - способность насыщения почвы воздухом достигается рыхлением почвы.

К орографическим абиотическим факторам относятся рельеф, высота над уровнем Мирового океана, экспозиция склона и другие.

К химическим абиотическим факторам относят химический состав воздуха, почвы, воды. Химический состав воздуха практически постоянен и включает 78 % азота, около 21 % кислорода, остальное – это аргон, углекислый газ, частицы воды и др. Химические свойства почвы обусловлены наличием минеральных веществ, реакцией среды, засоленностью.

Рассмотрим, какие факторы действуют на живые организмы в водной среде. К абиотическим факторам водной среды относят физические и химические свойства воды как среды обитания живых организмов. Водная оболочка Земли называется гидросферой, и включает океаны, моря, реки, озера, болота, ледники и т. д. Вода занимает преобладающую часть биосферы Земли (71 % земной поверхности). Средняя глубина составляет 3554м.

Опишем некоторые физические свойства водной среды.

1. Плотность, как экологический фактор, определяет условия передвижения организмов, причем некоторые из них (головоногие моллюски, ракообразные и так далее), обитающие на больших глубинах, могут переносить давление до 400 - 500 атмосфер. Плотность воды также обеспечивает возможность опираться на нее, что особенно важно для бесскелетных форм (планктон).

2. Температура - изменение температуры в зависимости от глубины и колебания (суточные и сезонные). Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше, что связано с высокой теплоемкостью воды.

3. Световой режим играет важную роль в распределении водных организмов. Водоросли в океане обитают в освещаемой зоне, чаще всего на глубине до 40 м, если прозрачность воды велика, то и до 200 м. У Багамских островов обнаружены водоросли на глубине 265 м, а туда доходит всего 5*10-6 % солнечной радиации. С глубиной меняется и окраска животных. Наиболее ярко и разнообразно окрашены обитатели мелководной части океана. В глубоководной зоне распространена красная окраска, здесь она воспринимается, как черный цвет, что позволяет животным скрываться от врагов. В наиболее глубоководных районах Мирового океана в качестве источника света организмы используют свет, испускаемый живыми существами (биолюминесценция).

4. Подвижность - это постоянное перемещение водных масс в пространстве.

5. Прозрачность зависит от содержания взвешенных частиц. Самое чистое - море Уэдделла в Антарктиде, видимость 80 метров, что соответствует прозрачности дистиллированной воды.

Перечислим некоторые химические свойства водной среды.

1.Соленость воды - содержание растворенных сульфатов, хлоридов, карбонатов. В океане 35 г/л солей. Черное море - 19 г/л. Пресноводные виды не могут обитать в морях, а морские - в реках. Однако, такие рыбы, как лосось, сельдь всю жизнь проводят в море, а для нереста поднимаются в реки.

2. Количество растворенного кислорода и углекислого газа.

3. Реакция водной среды, которая может быть кислая, нейтральная или щелочная. Все обитатели приспособились к определенным кислотно-щелочным условиям. Их изменение в результате загрязнения может привести к гибели организмов.

Фитогенные биотические факторы – это влияние растений на живой организм. Зоогенные биотические факторы – это влияние других живых организмов на живой организм. Микробиогенные биотические факторы – это влияние вирусов, бактерий на живой организм. Таким образом, биотические факторы - это совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую природу.

Все взаимоотношения между живыми организмами подразделяют на следующие виды.

1. Нейтрализм – взаимоотношения между организмами разных видов, когда животные обитают в одинаковых условиях, питаются похожей пищей, но не взаимодействуют друг с другом - делят экологическую нишу. Примером может быть – лось и тетерев.

2. Конкуренция - это использование ресурсов (пищи, воды, света, пространства) одним организмом, который тем самым уменьшает доступность этого ресурса для другого организма.

Конкуренция бывает внутривидовая и межвидовая. Если численность популяции невелика, то внутривидовая конкуренция выражена слабо и ресурсы имеются в изобилии. При высокой плотности популяции интенсивная внутривидовая конкуренция снижает наличие ресурсов до уровня, сдерживающего дальнейший рост, тем самым регулируется численность популяции.

Межвидовая конкуренция - взаимодействие между популяциями, которое неблагоприятно сказывается на их росте и выживаемости. При завозе в Британию из Северной Америки каролинской белки уменьшилась численность обыкновенной белки, так как каролинская белка оказалась более конкурентоспособной.

Конкуренция бывает прямая и косвенная. Прямая- это внутривидовая конкуренция, связанная с борьбой за место обитания, в частности защита индивидуальных участков у птиц или животных, выражающаяся в прямых столкновениях. При недостатке ресурсов возможно поедание животных особей своего вида (волки, рыси, хищные клопы, пауки, крысы, щука, окунь и так далее)

Косвенная - между кустарниками и травянистыми растениями в Калифорнии. Тот вид, который обосновался первым, исключает другой тип. Быстро растущие травы с глубокими корнями снижали содержание влаги в почве до уровня, непригодного для кустарников. Высокий же кустарник затенял травы, не давая им произрастать из-за нехватки света.

3. Хищничество - поедание одного организма (жертвы) другим организмом (хищником). Хищники обладают широким спектром питания, легко переключаются с одной добычи на другую более доступную. Норка уничтожает больных и старых ондатр, а на взрослых особей не нападает.

4. Симбиоз - сожительство двух организмов разных видов, при котором особь одного вида может приносить пользу особи другого вида. По степени партнерства симбиоз делится на:

- комменсализм (нахлебничество) - один организм питается за счет другого, не нанося ему вреда, примером таких взаимоотношений могут быть рак и актиния: актиния прикрепляется к раковине, защищая его от врагов, и питается остатками пищи;

- мутуализм (взаимовыгодный)- оба организма получают пользу, при этом они не могут существовать друг без друга, например – лишайник - гриб и водоросль, гриб защищает водоросль, а водоросль кормит его;

- квартиранство - когда особи одного вида используют особи другого вида, как жилье, не принося ни пользы, ни вреда, например, рыба-прилипала, которая находит убежище под плавником акулы;

- паразитизм – это такой вид сожительства, при котором одному из видов наносится вред, организм - паразит живёт за счёт питания тканями или соками другого организма - хозяина, примером могут быть блохи, глисты и так далее.

6. Антибиоз ( аменсализм) - это когда особь одного вида, угнетает особь другого вида, выделяя специальное вещество (фунгицид или антибиотик). Например, скунс, помечая территорию обитания, может принести вред живым организмам, попавшим в зону действия выделенных ферментов.

Большинство факторов качественно и количественно изменяются во времени. Например, климатические - в течение суток, сезона, по годам (температура, освещенность и др.).

Факторы, изменения которых во времени повторяются регулярно, называют периодическими. К ним относятся не только климатические, но и некоторые гидрографические - приливы и отливы, некоторые океанские течения. Факторы, возникающие неожиданно (извержение вулкана, нападение хищника) называются непериодическими.

Подразделение факторов на периодические и непериодические имеет важное значение при изучении приспособленности организмов к условиям жизни.

Адаптация (лат. «приспособление») - приспособление организмов к среде. Этот процесс охватывает строение и функции организмов (особей, видов, популяций) и их органов. Адаптация всегда развивается под воздействием трех основных факторов - изменчивости, наследственности и естественного отбора ( равно как и искусственного, осуществляемого человеком).

Основные адаптации организмов к факторам внешней среды наследственно обусловлены. Они формировались на историко-эволюционном пути биоты и изменялись вместе с изменчивостью экологических факторов. Организмы адаптированы к постоянно действующим периодическим факторам, но среди них важно различать первичные и вторичные.

Первичные - это те факторы, которые существовали на Земле еще до возникновения жизни: температура, освещенность, приливы, отливы и др. Адаптация организмов к этим факторам наиболее древняя и наиболее совершенная.

Вторичные периодические факторы являются следствием изменения первичных: влажность воздуха, зависящая от температуры; растительная пища, зависящая от цикличности в развитии растений; ряд биотических факторов внутривидового влияния и др. Они возникли позднее первичных и адаптация к ним не всегда четко выражена. В нормальных условиях в местообитании должны действовать только периодические факторы, непериодические - отсутствовать.

Рассмотрим некоторые законы, связанные с влиянием на живой организм экологических факторов. Дадим определение лимитирующего фактора.

Впервые на значение лимитирующих факторов указал немецкий агрохимик Ю. Либих в середине XIX века. Он установил закон минимума: урожай (продукция) зависит от фактора, находящегося в минимуме. Если в почве полезные компоненты в целом представляют собой уравновешенную систему и только какое-то вещество, например фосфор, содержится в количествах, близких к минимуму, то это может снизить урожай. Но оказалось, что даже те же самые минеральные вещества, очень полезные при оптимальном содержании их в почве, снижают урожай, если они в избытке. Значит, факторы могут быть лимитирующими, находясь и в максимуме.

Таким образом, лимитирующими экологическими факторами следует называть такие факторы, которые ограничивают развитие организмов из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностью (оптимальным содержанием). Их иногда называют ограничивающими факторами.

Что касается закона минимума Ю. Либиха, то он имеет ограниченное действие и только на уровне химических веществ. Р. Митчерлих показал, что урожай зависит от совокупного действия всех факторов жизни растений, включая температуру, влажность, освещенность и так далее.

Различия в совокупном и изолированном действиях относятся и к другим факторам. Например, действие отрицательных температур усиливается ветром и высокой влажностью воздуха, но, с другой стороны, высокая влажность ослабляет действие высоких температур, и так далее. Однако, несмотря на взаимовлияние факторов, все-таки они не могут заменить друг друга, что и нашло отражение в законе независимости факторов В. Р. Вильямса: условия жизни равнозначны, ни один из факторов жизни не может быть заменен другим. Например, нельзя действие влажности (воды) заменить действием углекислого газа или солнечного света, и так далее.

Наиболее полно и в наиболее общем виде всю сложность влияния экологических факторов на организм отражает закон толерантности В. Шелфорда: отсутствие или невозможность процветания определяется недостатком (в качественном или количественном смысле) или, наоборот, избытком любого из ряда факторов, уровень которых может оказаться близким к пределам переносимого данным организмом. Эти два предела называют пределами толерантности.

Относительно действия одного фактора можно проиллюстрировать этот закон так: некий организм способен существовать при температуре от -5 °С до 25 °С, то есть диапазон его толерантности лежит в пределах этих температур. Организмы, для жизни которых требуются условия, ограниченные узким диапазоном толерантности по величине температуры, называют стенотермными («стено» - узкий), а способных жить в широком диапазоне температур - эвритермными («эври» - широкий).

Для решения предложенных далее заданий необходимо воспользоваться дополнительной литературой, указанной в списке использованной литературы, а так же лекциями по данной теме.

Тесты и задания по теме «Организм и среда обитания»

Выберите правильный ответ:

Силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов, называют:

условиями среды;

абиотическими факторами;

биотическими факторами;

антропогенными факторами.

2. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях, называют:

условием;

фактором;

спектром;

средой.

Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в:

сухих субтропиках;

тундре и лесотундре;

широколиственных лесах;

зоне приливов и отливов.

4. Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или превышает ее, называют:

оптимальным;

экологическим;

минимальным;

ограничивающим.

5. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением жизнедеятельности ныне живущих организмов, называют:

биотическими факторами;

природными условиями;

абиотическими факторами;

окружающей средой.

6. Любое условие среды, на которое организм реагирует приспособительными реакциями, называют:

экстремальным условием;

экологическим фактором;

местом обитания;

экологическим ресурсом.

7. Диапазон благоприятного воздействия фактора на организмы называют зоной:

экологической;

пессимума;

буферной;

оптимума.

8. Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением деятельности человека, называют:

абиотическими факторами;

антропогенными условиями;

природными условиями;

окружающей средой.

Сущность закона оптимума заключается в том, что:

при ухудшении условий существования по одному фактору изменяется диапазон восприимчивости других факторов;

наиболее значим тот экологический фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для организма величин;

любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на жизнедеятельность организмов;

все экологические факторы среды играют равнозначную роль.

Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды является:

возможность перемещения в трех измерениях;

быстрая циркуляция воздуха;

наличие капельно-жидкой влаги;

действие геомагнитных полей.

11. Одной из особенностей наземно-воздушной среды является:

высокое содержание молекулярного азота;

возможность свободного перемещения по суше;

существенные колебания температуры;

наличие капельно-жидкой влаги.

12. Наличие у многих наземных растений корневой системы обусловлено необходимостью:

закрепления в почве;

поглощения кислорода;

регуляции температуры;

регуляции водообмена.

13. Одной из существенных особенностей наземно-воздушной среды обитания является:

низкая плотность воздушной среды;

действие геомагнитных полей;

присутствие солей в почвенных растворах;

рассеяние солнечной радиации.

14. Рыхлый, тонкий органо-минеральный слой суши, который контактирует с воздушной средой, и возник в результате взаимодействия живых организмов и сил неживой природы, называется:

субстратом;

грунтом;

перегноем;

почвой.

15. Почву как среду обитания сближает с водной средой:

способность к перемешиванию;

угроза иссушения верхних горизонтов;

температурный режим;

проникновение солнечного света.

16. Почва представляет собой трехфазную систему, состоящую из:

свободной влаги с твердыми частицами и воздухом;

твердых частиц, которые окружены воздухом и водой;

воздуха со взвешенными твердыми частицами и влагой;

воздушной, водной и твердой фаз в равной пропорции.

Неоднородность условий в почве контрастней всего проявляется:

в горизонтальном направлении;

при смене дня и ночи;

в вертикальном направлении;

при смене сезона.

В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при:

возрастании температуры;

засолении почвы;

понижении давления;

затоплении почвы.

19. Почвой называют:

находящиеся на поверхности суши, полуразложившиеся остатки организмов, включающие структуры, сохранившие тканевое строение;

особый, рыхлый, тонкий поверхностный слой суши, залегающий преимущественно в пределах зоны выветривания земной коры и контактирующий с воздушной средой;

органо-минеральное природное образование, возникшее при воздействии живых организмов и сил неживой природы на минеральный субстрат и остатки мертвых организмов;

темноокрашенный полуразложившийся слой, являющийся продуктом биохимического разложения растительных и животных остатков.

20. Животные, которые передвигаются в почве по тонким скважинам, не прибегая к рытью, имеют тело:

малого поперечного сечения и способное изгибаться;

с жесткими чешуйчатыми покровами;

с головой, расширенной и укрепленной толстым слоем хитина;

с роющими конечностями.

21. Водная среда пополняется кислородом за счет:

химических реакций;

дыхания зоопланктона;

разложения органики;

фотосинтеза водорослей.

22. Особенностью Мирового океана как водной среды обитания является:

постоянная циркуляция воды;

равномерное распределение жизни;

рассеивание энергии;

изолированность от суши.

23. Одной из особенностей Мирового океана как водной среды обитания является постоянная циркуляция водных масс, которая обусловлена:

перемещением гидробионтов;

постоянно дующими ветрами;

разницей температур слоев воды;

испарением с поверхности.

24. Явление замора, то есть массовой гибели обитателей водной среды, может быть вызвано:

нехваткой пищи;

недостатком кислорода;

отсутствием света;

наличием паразитов.

25. Острый недостаток кислорода ощущается в слоях воды:

с очень быстрым постоянным течением;

сильно заселенных бактериями и животными;

с большой плотностью фитопланктона;

сильно заселенных бурыми водорослями.

26. Условия, близкие к анаэробным, могут создаваться в:

прибрежной зоне водоема;

серединной части водоема;

зоне прилива;

придонной области.

27. Физиологическое состояние организма, при котором приостанавливаются все жизненные процессы, называют:

симбиозом;

паразитизмом;

анабиозом;

аменсализмом.

28. Плотность грунта влияет на распределение наземных животных, которые используют почву для:

убежища от неблагоприятных температур;

получения питьевой воды;

убежища от эктопаразитов;

обучения потомства охоте.

29. Организмы, жизнедеятельность и активность которых зависят от поступающего извне тепла, называют:

теплокровными;

эндотермными;

холоднокровными;

гетеротермными.

30. Избегание животными неблагоприятных условий как способ выживания в условиях недостатка влаги проявляется в:

образовании метаболической влаги;

развитии волосяных покровов;

поиске водопоев;

развитии ороговевших покровов.

31. К физиологическим приспособлениям регуляции температуры тела относят:

потоотделение;

специальные жировые отложения;

развитие волосяных покровов;

густое оперение.

32. Цикличность факторов внешней среды обусловлена в первую очередь:

вращением Земли вокруг Солнца;

передвижением воздушных масс;

направлением океанических течений;

количеством атмосферной влаги.

33. Чередование темного и светлого времени суток не оказывает существенного влияния на жизнедеятельность:

крота;

тритона;

белки;

гадюки.

34. По смене периодов сна и бодрствования животных делят на:

холоднокровных и теплокровных;

хищников и жертв;

дневных и ночных;

гетеротрофов и автотрофов.

35. Для определения времени года большинство организмов используют:

сезонные соотношения дневных и ночных температур;

изменение соотношения увлажнений воздуха и почвы;

ритм чередования темного и светлого времени суток;

изменение амплитуды значений атмосферного давления.

36. Кроме циклического воздействия абиотических факторов, внешними ритмами для жизнедеятельности рыси является цикличность жизни:

дятла;

косули;

кобчика;

медведя.

37. Характерным признаком организмов, активно передвигающихся в плотной и вязкой среде, является:

развитие конечностей;

развитый скелет;

развитая продольная мускулатура;

развитие органов осязания.

38. Компактное тело с мощными передними конечностями характерно для животного, которое:

скачет;

прыгает;

бегает;

роет.

39. Локальные модификации климата, которые складываются в приземном слое воздуха благодаря наличию растительного покрова, называют:

средой;

фактором;

погодой;

микроклиматом.

40. Биологическое самоочищение водоемов является результатом деятельности разнообразных организмов, питание которых основано на:

паразитизме;

фотосинтезе;

хищничестве;

фильтрации.

41. Наиболее существенное влияние на формирование мягкого климата на планете оказывают:

степи;

луга;

болота;

леса.

42. Основным источником поступления кислорода в атмосферу Земли является:

жизнедеятельность бактерий;

вулканический процесс;

таяние ледников;

процесс фотосинтеза.

43. Главным компонентом почвы, который определяет ее биологическую продуктивность и является результатом совместной деятельности многих организмов и сил неживой природы, является:

подзол;

кремнезем;

гумус;

подстилка.

44. Улучшают условия для произрастания корней растений, разрыхляют и перемешивают почву, при этом существенно повышая почвенное плодородие:

кроты и землеройки;

дождевые черви;

личинки хрущей и щелкунов;

медведки и мокрицы.

45. Способ питания, основанный на отцеживании и/или осаждении взвешенных в воде частиц органического происхождения и многочисленных мелких организмов, называют:

гумификацией;

фильтрацией;

деструкцией;

транспирацией.

46. Способность видов к увеличению численности в геометрической пропорции основана на таком фундаментальном свойстве живой материи, как:

наследственность;

изменчивость;

самовоспроизведение;

саморегуляция.

47. Главным ограничителем беспредельного роста численности вида является:

гибель от инфекционных заболеваний;

влияние хищников;

недостаток пищи;

число потомков.

48. Главным свойством живой материи, позволяющим различным видам организмов поддерживать свое существование неограниченно долго, считают способность к:

обмену веществ;

самовоспроизведению;

передвижению;

освоению новых местообитаний.

49. Высокой плодовитостью отличаются те виды, у которых:

в избытке пищевые ресурсы;

отсутствует внутривидовая конкуренция;

велика гибель потомства в природе;

новорожденные особи небольших размеров.

50. Показатель, который отражает теоретический максимум потомков от одной пары (или одной особи) за год или за весь жизненный цикл, в экологии называют:

естественным отбором;

экологической валентностью;

биотическим потенциалом;

геометрической прогрессией.

Характерным местообитанием петрофитов, то есть растений, произрастающих на каменистых почвах, являются:

тропические леса;

побережья рек;

низинные болота;

расщелины скал.

Наст - твердая корка на поверхности снега - имеет важное значение в жизни зимующих животных, потому что:

облегчает передвижение;

препятствует добыче пищи;

способствует созданию убежищ;

затрудняет размножение.

К физиологическим приспособлениям к недостатку влаги относят:

ороговение покровов;

впадение в спячку;

строительство нор;

развитие раковины.

Фактор, находящийся в избытке или недостатке и ограничивающий распространение организмов, является:

антропогенным;

лимитирующим;

угнетающим;

абиотическим.

Растения, которые произрастают в районах с жарким климатом, избегают перегрева благодаря увеличению:

синтеза углеводов;

интенсивности фотосинтеза;

листовой транспирации;

поглощения минеральных веществ.

Фактором, который лимитирует жизнь в наземно-воздушной среде обитания на Крайнем Севере, является:

высокая влажность;

наличие снежного покрова;

температурный режим;

особенность ландшафта.

Компоненты и явления неживой, неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы, называют:

модифицирующими факторами;

абиотическими факторами;

антропогенными факторами;

биотическими факторами.

58. На нашей планете представлены несколько сред жизни:

океаны и материки;

литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера;

вода и суша;

водная, наземно-воздушная, почва и живой организм;

среда обитания и местообитание.

59. Условиями среды можно назвать:

все факторы, оказывающие влияние на организм;

взаимоотношения организмов в сообществе;

факторы, воздействие которых на организм не зависит от их потребления другими организмами;

климат;

абиотические факторы.

60. Толерантность - это:

способность организмов выносить отклонения факторов среды от оптимальных значений;

способность организмов переносить неблагоприятные условия;

реакция организмов на изменение действия абиотических факторов;

степень выносливости организмов к воздействиям факторов среды;

способность организмов приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.

61. Экологической нишей является:

место обитания организма;

положение вида в пространстве;

положение вида в пространстве и его функциональная роль в сообществе;

совокупность условий жизни, которые требуются для существования вида в сообществе;

ярус, занимаемый видом в сообществе.

62. Автором правила минимума является:

Ю. Либих;

Г. Гаузе;

Б. Коммонер;

В. И. Вернадский;

Ч. Дарвин.

63. Виды, имеющие широкий диапазон устойчивости к действию экологического фактора, называются:

стенобионтами;

эврибионтами;

гидробионтами;

доминантами;

эдификаторами.

64. У большинства растений цветение происходит в светлое время суток, но некоторые из них раскрывают свои цветы ночью. Так, свои сильно пахнущие цветки ночная красавица, душистый табак раскрывают около 20 часов, а маттиола двурогая с 21 до 5 часов утра.

Каково значение ночного цветения этих растений?

это приспособление от яркого света;

позволяет использовать в качестве опылителей ночных насекомых;

украшают сады и леса ночью;

используют ночную прохладу и влагу;

так задумано было Богом при создании этих растений.

65. Экология - наука, изучающая:

влияние загрязнений на окружающую среду;

влияние загрязнений на здоровье человека;

влияние деятельности человека на окружающую среду;

взаимоотношения организмов с окружающей их средой обитания (в том числе многообразие взаимосвязей их с другими организмами и сообществами).

Какие из абиотических факторов (1 - минералы; 2 - свет; 3 - азот; 4 - кислород) лимитируют распространение жизни в океане, но обычно не лимитируют распространение жизни на суше?

1, 3;

1, 4;

2, 3;

2, 4.

Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность современных пресмыкающихся:

абиотические;

биотические;

антропогенные;

абиотические и биотические.

Толерантность - это способность организмов:

выдерживать изменения условий жизни;

приспосабливаться к новым условиям;

образовывать локальные формы;

приспосабливаться к строго определенным условиям.

Выберите несколько правильных ответов

69. К экологическим факторам относятся:

климат;

рельеф;

затмение Солнца;

опыление насекомыми растений;

содержание кислорода в воде.

70. Для растений ресурсами являются:

вода;

минеральные соли;

солнечная энергия;

органические вещества;

углекислый газ.

71. Основные среды жизни:

водная;

почвенная;

наземно-воздушная;

живые организмы;

щелочно-кислотная.

72. Выберите правильные суждения:

1. Экологические факторы могут оказывать как непосредственное, так и косвенное влияние на организмы.

2. Толерантность особи остается неизменной в течение всей жизни.

3. Любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на живые организмы.

4. Высокая специализация характерна только для организмов с короткой продолжительностью жизни.

5. В ходе эволюции сходные жизненные формы могут возникнуть в сходных экологических условиях у систематически разных групп организмов.

6. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично перекрываться, а иногда совпадают полностью.

7. Виду свойственна только одна определенная ниша независимо от места его обитания и географического района.

8. Систематически далекие друг от друга организмы могут занимать сходные ниши в экосистемах.

9. Организмы с широким диапазоном толерантности, как правило, имеют больше шансов в борьбе за существование.

10. Любой фактор, влияющий на живые организмы, может стать либо оптимальным, либо ограничивающим, в зависимости от силы своего воздействия.

73. Расставьте объекты экологического изучения разного уровня в порядке их усложнения: экосистема, популяция, биосфера, особь, сообщество.

74. Впишите после знака равенства названия объектов экологии по составляющим их компонентам.

Группа особей одного вида =

Совокупность популяций разных видов =

Биотоп + биоценоз =

Совокупность всех экосистем =

Факторы + ресурсы + пространство =

75. На какие группы условно подразделяются факторы окружающей среды? Впишите их названия в рамки на схеме. По какому признаку факторы среды объединены в эти группы?

76. Какие абиотические факторы влияют на организмы, живущие на суше, в воде, в почве? Впишите названия факторов в таблицу и подчеркните важнейшие из них в каждой среде.

|

Среда обитания |

Основные факторы |

|

Суша |

|

|

Вода |

|

|

Почва |

|

77. Какой экологический фактор или ресурс может ограничить нормальное развитие и жизнь организма - вплоть до полного вымирания? Как это можно показать (на каком примере)?

78. Впишите в таблицу названия животных и растений из предлагаемого списка соответственно их экологической характеристике, то есть принадлежности к стенобионтам или эврибионтам.

Лишайники, кораллы, млекопитающие, орхидеи, птицы, медузы, пресмыкающиеся, мхи, форель, человек.

|

Стенобионты |

Эврибионты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

79. Укажите (галочкой или знаком +) в соответствующей графе таблицы, какие природные ресурсы среды используют для своей жизнедеятельности растения, животные и грибы.

|

Природные ресурсы среды |

Растения |

Животные |

Грибы |

|

Территория |

|

|

|

|

Растительная пища |

|

|

|

|

Минеральные вещества |

|

|

|

|

Животная пища |

|

|

|

|

Органические остатки |

|

|

|

|

Солнечный свет |

|

|

|

|

Тепло |

|

|

|

|

Вода |

|

|

|

|

Кислород |

|

|

|

|

Гумус почвы |

|

|

|

80. Заполните таблицу примерами жизненных форм разных млекопитающих (напишите названия животных) в зависимости от среды обитания и способа передвижения. Если животное обитает в двух или более средах, укажите.

-

Способ

передвижения

Среда обитания

Суша

Вода

Почва

Воздух

Бег, ходьба

Прыгание

Лазание

Рытье

Полет

Плавание

81. Укажите на рисунке номера соответствующих жизненных форм рыб согласно прилагаемому списку.