- •Технические средства организации движения

- •Введение

- •Порядок выполнения и защиты лабораторных работ

- •Основные требования техники безопасности при выполнении лабораторных работ по курсу «Технические средства организации движения»

- •Лабораторная работа №1

- •6 Обработка результатов измерений

- •7 Содержание и оформление отчета

- •Содержание отчета

- •Что такое поток насыщения и каковы методы его определения.

- •4 Содержание отчета

- •Технические средства орГаНизации движения

6 Обработка результатов измерений

На основе полученных данных определяется необходимость введения светофорного регулирования на перекрестке. Организация светофорного регулирования считается оправданной при выполнении хотя бы одного из условий, определяемых требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

Условия введения светофорного регулирования на перекрестках и пешеходных переходах (по ГОСТ Р 52289-2004)

Условие 1.Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых восьми часов рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице (см. таблицу).

Условие 2.Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед/ч (для дорог с разделительной полосой – 1000 ед/ч) в обоих направлениях в течение каждого из восьми часов рабочего дня недели интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном наиболее загруженном направлении, в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. В населенных пунктах с числом жителей 10000 человек значение интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условию 1 и 2 составляют 10% от указанных.

Условие 3.Значение интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условию 1 и 2 одновременно составляет 80% или более от указанных.

Условие 4.На перекрестке совершено не менее трех ДТП за последние 12 месяцев, которые могут быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условие 1 или 2 должны выполняться на 80% и более.

Таблица 2 – Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

|

Число полос движения в одном направлении |

Интенсивность движения транспортных средств, ед/ч | ||

|

Главная дорога |

Второстепенная дорога |

По главной дороге в двух направлениях |

По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |

|

1 |

1 |

750 670 580 500 410 380 |

75 100 125 150 175 190 |

|

2 и более |

1 |

900 800 700 600 500 400 |

75 100 125 150 175 200 |

|

2 или более |

2 или более |

900 820 750 675 600 525 480 |

100 125 150 175 200 225 240 |

Студентами оформляется анализ всех условий введения светофорного регулирования. По результатам проведенной работы подготавливается вывод.

7 Содержание и оформление отчета

7.1 Схема перекрестка с нанесенными на ней направлениями движения и интенсивностями транспортных средств и пешеходов (рисунок 1).

Данные подсчета интенсивности (приложение Б).

Данные о ДТП на перекрестке.

7.4 Вывод о целесообразности введения на перекрестке светофорного регулирования со ссылкой на соответствующее условие, содержащиеся в ГОСТ Р 52289-2004.

Контрольные вопросы

1 Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств.

2 Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации.

3 Какие элементы входят в состав цикла регулирования.

4 Из чего складывается потерянное время в цикле.

Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования.

Лабораторная работа №2

Режим светофорного регулирования на перекрестке

Цель работы - Определение задержки транспортных средств при заданном режиме регулирования. Сбор исходных данных и расчет режима регулирования, соответствующего условиям движения. Сравнение эффективности регулирования при заданном и расчетном режимах.

Место проведения работы

Лаборатория организации дорожного движения или регулируемый перекресток улично-дорожной сети г. Кургана.

Применяемое оборудование

Макет «Перекресток».

2.2 Имитатор интенсивности движения.

2.3 Счетчик транспортных средств с цифропечатающим устройством.

2.4 Контроллер УК-1.

2.5 Секундомер.

Общие указания к выполнению работы.

На макете «Перекресток» с помощью имитатора интенсивности движения воспроизводится поочередной пропуск транспортных средств по трехфазной схеме в соответствия с режимом светофорного регулирования, установленным на пульте управления контроллера УК-1, подключенного к макету. Имитатор по восьми каналам (для каждой полосы движения на перекрестке) посылает импульсы с заранее заданной (регулируемой) частотой. Включение лампы индикатора у стоп-линии соответствует прибытию к перекрестку транспортного средства, ее выключение - пересечению транспортным средством стоп-линии.

При красном сигнале происходит образование «очередей», что имитируется на макете загоранием сразу нескольких ламп, расположенных на одной полосе движения. При включения зеленого сигнала число одновремённо горящих ламп уменьшается - происходит разъезд очереди, и затем свободное движение.

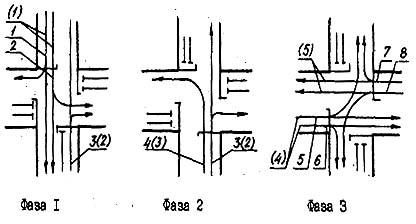

На рисунке 2 показана схема пофазного разъезда, который имитируется на макете перекрестка. Фазы и направления движения имеют свой порядковый номер. В соответствии с этим индекс каждого расчетного параметра может состоять из двух цифр, первая из которых - номер фазы, вторая, заключенная в скобки, номер направления.

Рисунок 2 - Схема пофазного разъезда транспортных средств на макете перекрестка

цифрами обозначены номера полос;

цифрами в скобках – номера направлений движения

Выполнение лабораторной работы начинается с определения заданного режима регулирования и соответствующей ему задержки транспортных средств.

Режим регулирования определяется с помощью секундомера путем замеров длительностей основных и промежуточных тактов в каждой фазе. Режим регулирования записывается в аналитическом виде /1/:

![]() ,

(1)

,

(1)

где: ![]() - заданный цикл регулирования,

с;

- заданный цикл регулирования,

с;

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() -

соответственно основные и промежуточные

такты 1-й, 2-й и 3-ой фазы.

-

соответственно основные и промежуточные

такты 1-й, 2-й и 3-ой фазы.

Определение средней

задержки производится для каждого

направления движения путем подсчета

стоящих автомобилей (горящих ламп

индикаторов)

![]() через равные промежутки времени

через равные промежутки времени

![]() .

Средняя задержка автомобиля в данном

направлении подсчитывается по формуле

(1):

.

Средняя задержка автомобиля в данном

направлении подсчитывается по формуле

(1):

![]() ,

(2)

,

(2)

где n - число замеров за период наблюдения;

nпр - число автомобилей, проехавших стоп-линию за тот же период (число) выключений лампы индикатора у стоп-линии;

К - номер замера ;

J - номер направления движения.

В работе принимается δ = 15с, период наблюдения - 5 мин.

Результаты подсчетов для каждого направления движения сводятся в таблицу (таблицу 3).

Таблица 3

|

Время наблюдения |

Количество автомобилей, стоящих перед стоп-линией данного направления в указанные моменты времени |

Общее количество автомобилей, проехавших стоп-линию в данном направлении за период наблюдения | |||

|

0с |

15с |

30с |

45с | ||

|

1-я минута 2-я минута … 5-я минута |

|

|

|

|

|

|

Итого |

|

| |||

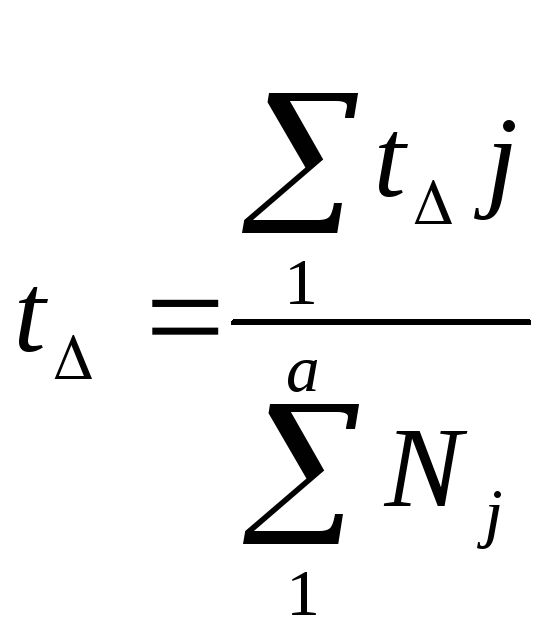

Для перекрестка в целом среднезавершенная задержка рассчитывается по формуле (2):

,

(3)

,

(3)

где

![]() - интенсивность движения в

- интенсивность движения в

![]() -

направлении, ед/ч;

-

направлении, ед/ч;

a - число направлений

Определение интенсивности производится путем подсчета числа включений лампы индикатора в начале каждой полосы движения макета перекрестка. Подсчет осуществляется автоматически счетчиком с выводом данных за каждые 5 мин на ленту цифропечатающего устройства по форме:

Таблица 4

|

Номер полосы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

ед/мин |

|

|

|

|

|

|

|

|

Направлению 1 (см. рисунок 2) соответствуют полосы 1 и 2, направлению 2 – полоса 3, направлению 3 – полоса 4, направлению 4 – полосы 5 и 6, направлению 5 – полосы 7 и 8.

Таким образом, может быть подсчитана пятиминутная интенсивность для каждого направления движения. Для перевода ее в часовую необходимо полученные значения умножить на 12, а затем на вычерченном в соответствии с рисунком 2 пофазном разъезде проставить значения часовой интенсивности для каждого направления.

Для расчета режима

светофорного регулирования, соответствующего

полученной интенсивности движения,

необходимо для каждого направления

определить потоки насыщения

![]() .

.

![]() определяется для

каждой полосы движения. Для этого

необходимо подсчитать количество

автомобилей в очереди (число одновременно

горящих ламп индикаторов непосредственно

перед стоп-линией), скопившихся в период

действия запрещающего сигнала, и

разделить это количество на время

разъезда очереди при включении

разрешающего сигнала. Для каждой полосы

проделать эту операцию несколько раз

(не менее 5) и затем получить среднее

значение

определяется для

каждой полосы движения. Для этого

необходимо подсчитать количество

автомобилей в очереди (число одновременно

горящих ламп индикаторов непосредственно

перед стоп-линией), скопившихся в период

действия запрещающего сигнала, и

разделить это количество на время

разъезда очереди при включении

разрешающего сигнала. Для каждой полосы

проделать эту операцию несколько раз

(не менее 5) и затем получить среднее

значение

![]() по

формуле (2):

по

формуле (2):

![]() ,

(4)

,

(4)

где

![]() -

поток насыщения для данной полосы

движения, ед /ч;

-

поток насыщения для данной полосы

движения, ед /ч;

n - число замеров ;

m и t - соответственно число автомобилей в очереди и время ее разъезда (с) в каждом замере.

Зная

![]() для каждой

полосы и их специализацию (см. рисунок

2), определить поток насыщения для каждого

направления. Полученные значения

проставить в скобках против каждого

направления, на схеме пофазного разъезда.

для каждой

полосы и их специализацию (см. рисунок

2), определить поток насыщения для каждого

направления. Полученные значения

проставить в скобках против каждого

направления, на схеме пофазного разъезда.

Фазовые коэффициенты

![]() для каждого из направлений определяются

как [1]:

для каждого из направлений определяются

как [1]:

![]() ,

(5)

,

(5)

В качестве расчетного

в каждой фазе принимается наибольшее

значение ![]() этой фазы.

Так как поток 2-го направления осуществляет

движение в 2-х фазах, то фазовый коэффициент

этого направления независимо от его

величины не принимается в качестве

расчетного. Для фазы 1 расчетным будет

фазовый коэффициент 1-го направления,

для фазы 2-3-его направления. При этом

должно соблюдаться условие. При

несоблюдении этого условия необходимо

искусственно увеличить или

этой фазы.

Так как поток 2-го направления осуществляет

движение в 2-х фазах, то фазовый коэффициент

этого направления независимо от его

величины не принимается в качестве

расчетного. Для фазы 1 расчетным будет

фазовый коэффициент 1-го направления,

для фазы 2-3-его направления. При этом

должно соблюдаться условие. При

несоблюдении этого условия необходимо

искусственно увеличить или

![]() или

или![]() :

:

![]() ,

(6)

,

(6)

Промежуточные такты определяют по формуле [2]:

![]() ,

(7)

,

(7)

где V - скорость движения автомобилей через перекресток без торможения, в данном случае для движения в прямом направлении V = 50 км/ч, для чисто поворотного потока [2]:

![]() ,

,

![]() -

замедление

автомобиля при торможении на запрещающий

сигнал может быть принято

-

замедление

автомобиля при торможении на запрещающий

сигнал может быть принято

![]() .

.

Цикл регулирования определяется по формуле [1]:

![]() ,

(8)

,

(8)

где

![]() -

сумма промежуточных тактов, с;

-

сумма промежуточных тактов, с;

Y - сумма расчетных фазовых коэффициентов.

Длительность основных тактов [1]:

![]() ,

(9)

,

(9)

где

![]() - расчетный

фазовый коэффициент данной фазы.

- расчетный

фазовый коэффициент данной фазы.

Длительность основных тактов следует проверить по условиям движения пешеходов , которые переходят улицу в 1-й и в3-й фазах.

После выполненных расчетов в соответствии с формулой (1) записать в аналитическом виде новый (расчетный) режим регулирования, соответствующий условиям движения на перекрестке.

Установить с помощью переключателей на пульте управления контроллера УК-1 расчетный режим регулирования. Определить в соответствии с вышеизложенной методикой по формулам (2) и (З) средневзвешенную транспортную задержку для расчетного режима светофорного регулирования.

Путем сравнения задержек, соответствующих заданному и расчетному режимам, сделать вывод об эффективности расчетного режима.