- •E. M. Бабосов

- •Isbn 985-470-144-1

- •Глава 1. Объект, предмет и задачисоциологии как науки

- •Глава 2. Структура и методология социологии

- •Глава 3. Научный статус общей социологии, ее место и роль в системе социологического знания

- •Глава 4. Становление социологии как науки:о. Конт, к. Маркс, г. Спенсер

- •Литература

- •Глава 5. «социальные факты» э. Дюркгейма -основа социологии

- •Глава 6. «понимающая» социология м. Вебера

- •Глава 7. Интегральная социология п. Сорокина

- •Глава 8. Т. Парсонс и его общая теория действия и социальных систем

- •Глава 9. Социологическая теория конфликта

- •Глава 10. Символический интеракционизм

- •Глава 11. Социологическая феноменология и этнометодология

- •Глава 12. Теория общества и

- •Глава 13. Социологическая концепция структурации по э. Гидденсу

- •Глава 14. Общество как целостнаядинамичная система

- •Глава 15. Социальная структура общества и ее динамика

- •Глава 16. Социально-территориальная структура общества

- •Глава 17. Этнонациональная структура общества

- •Глава 18. Социальные организации

- •Глава 19. Социальные институты

- •Глава 20. Личность как уникальная социальная система

- •Глава 21. Социализация личности

- •Глава 22. Социальный статус и социальные роли личности

- •Глава 23. Роль культуры в развитии человека и общества

- •Глава 24. Социальные изменения

- •Глава 25. Социальные взаимодействия

- •Глава 26. Социальные отношения

- •Глава 27. Социальные коммуникации

- •Глава 28. Социальное поведение

- •Глава 29. Социальная деятельность

- •Глава 30. Социальные движения

- •Глава 31. Социальный контроль

- •Глава 32. Социальное управление

- •Глава 33. Социология глобализации:

- •Глава 34. Стратегия социологическогоисследования

- •Глава 35. Программа исследования

- •Глава 36. Документальное исследование

- •Глава 37. Социологическое наблюдение

- •Глава 38. Социологический эксперимент

- •Глава 39. Массовый опрос

- •Глава 40. Выборочный метод

- •Глава 41. Анализ и обобщение

Глава 6. «понимающая» социология м. Вебера

В противоположность Э. Дюркгейму социологическая доктрина, предложенная М. Вебером (1864-1920)- крупнейшим немецким социологом, была наполнена очень плотным слоем скептицизма по отношению ко всякого рода «коллективным субъектам» и иным социологическим всеобщностям, на которые, подражая философии и истории, норовила опереться социология, стремящаяся стать конкретной эмпирической наукой. Научность социологии, по мысли М. Вебера (а научность у него, в конечном счете, совпадает с эмпиричностью), состоит как раз в том, чтобы редуцировать эти социологические фикции, тотальности, печатаемые нередко с большой буквы (Государство, Нация и др.), к индивидуальным человеческим действиям, а также к их конкретно-историческому сочетанию (он предпочитал здесь термин: констелляция). Только в том случае, если все виды и формы поведения людей (их социальные действия, социальные отношения, социальные стремления) будут редуцированы к конкретным проявлениям деятельности конкретных индивидов в их отношениях (взаимодействиях) с другими индивидами, социология сможет стать действительной наукой о действительности, размежевавшись с философией истории. А для этого социология должна стать понимающей, т.е. исходить из того, что только человеческому поведению присущи такие связи и регулярность, которые могут быть понятно истолкованы (3; 495). Но понять и понятно истолковать можно не коллективные действия множества индивидов, а прежде всего, точнее всего такие связи и регулярности, которые раскрываются в действиях отдельного индивида. Причем само понимание может быть двух видов:

1. Непосредственное понимание предполагаемого смысла действия. Мы непосредственно понимаем, например, смысл правила 2x2=4, когда мы читаем или слышим его, или гневную вспышку, которая проявляется в выражении лица, междометиях, жестах, - например, человека поднявшего руку, чтобы остановить

69

проходящую мимо автомашину, или охотника, прицеливающегося, чтобы выстрелить в зверя.

2. Объясняющее понимание. Мы понимаем мотивационно, какой смысл вкладывал в правило 2x2 = 4 тот, кто высказал или записал его, почему он это сделал именно теперь и в этой связи, если видим, что он занят коммерческой калькуляцией, демонстрацией научного опыта, техническими расчетами или любой другой деятельностью, в рамках которой по своему, попятному нам смыслу, данное правило может быть включено, приобретая тем самым понятную нам смысловую связь. Мы понимаем действия тех, кто рубит дрова или прицеливается для выстрела, понимаем не только непосредственно, но и мотивационно в том случае, если нам известно, что первый действует либо за плату, либо для своих хозяйственных нужд, либо отдыхая от других действий, а прицеливающийся перед выстрелом человек действует либо по приказу, выполняя приговор или сражаясь с врагом (т.е. рационально), либо из мести (под влиянием аффекта, т.е. иррационально). Мы можем, наконец, мотивационно понять гнев, если знаем, что он вызван ревностью, ущемленным тщеславием, покушением на честь (действие, обусловленное аффектом, т.е. иррациональное по своим мотивам). Все это понятные нам смысловые связи, понимание их мы рассматриваем как объяснения физических действий. Следовательно, в социологии, предметом которой является стремление понять смысл поведения, понять его и объяснить означает постигнуть смысловую связь, в которую по своему субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие.

Исходя из такого толкования, Вебер утверждает: действием, непосредственно наиболее понятным по своей смысловой структуре, является действие, ориентированное субъективно строго рационально в соответствии со средствами, которые считаются (субъективно) однозначно адекватными для достижения (субъективно) однозначных и явно осознаваемых целей. Таким образом, у Вебера наиболее понятным является действие осмысленное, т.е. 1) направленное к достижению ясно осознаваемых самим действующим индивидом целей; 2) использующее для достижения этих целей средства, признаваемые за адекватные самим действующим индивидом. Из этого вытекает, что понять смысл действия со стороны — это и значит понять в данном случае самого действующего, а с другой стороны, - понять действующего, значит понять смысл его поступка.

70

Ьсли все это суммировать, становится понятным определение социологии, данное Вебером: социология выступает как наука, поскольку она «стремится, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие» (4; 602).

Итак, в центре «понимающей» социологии М. Вебера находится социальное действие, его понимание и каузальное объяснение. В этом - создание понимающей парадигмы социологии - и состоит первый методологический принцип Вебера.

М. Вебер в своем стремлении построить теоретический каркас понимающей социологии отмежевывается от тех теорий, которые в качестве исходной реальности берут социальную «тотальность», например, «народ», «общество», «государство». Подобного рода понятия, считает он, в социологическом смысле означают категории определенных видов совместной деятельности людей, и задача социологии заключается в том, чтобы свести их к «понятному» поведению, а такое сведение означает всегда только одно -сведение к поведению участвующих в этой деятельности отдельных людей. Этим социология отличается от юриспруденции. Если в последней государство при известных обстоятельствах рассматривается, подобно отдельному человеку, как «юридическое лицо», то в социологии слово государство означает только «вид человеческого поведения особого рода». Принцип понимания оказывается, таким образом, критерием, с помощью которого определяется сфера, релевантная (т.е. соответствующая) социологу: поведение индивида мы понимаем, а составляющих его клеток — нет; не понимаем мы также - в веберовском значении слова - и действия народа, хотя вполне можем понять действия составляющих народ индивидов. Поэтому народ, государство и т.п. должны изучаться социологией в той форме, в какой они становятся значимыми для отдельных индивидов. Значит, социология, в трактовке М. Вебера, ориентирована главным образом па индивида, на индивидуальные действия и на их понимание, а не на массы, классы и тому подобные всеобщности людей.

Методологический индивидуализм - вот песня песней и пафос веберовской методологии социологического знания, а следовательно, и социологии личности. В соответствии с этим исходным и решающим методологическим постулатом является утверждение: истинно реально только неповторимо индивидуальное, 41 о же касается всего остального- социальных общностей, взаи-

71

модействий, отношений и т.п., - все это не более, чем продукт социально осмысленных действий индивидов. «Действием— пише1 Вебер — мы называем действие человека..., если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный смысл. Социальным мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносятся с действием других людей и ориентируется на него» (4; 602-603).

Итак, первый признак социального действия — этой важнейшей категории веберовской социологии, - наличие действующего индивида.

Вторым его признаком выступает осмысленность предпринимаемого действия. Различия между социально осмысленным и неосмысленным действием Вебер поясняет следующим примером. Столкновение двух велосипедистов является не более чем происшествием, подобным явлению природы, и в этом смысле оно не может быть интерпретировано в качестве социального действия. Однако попытка кого-нибудь из них избежать этого столкновения, равно как и последовавшая за столкновением брань, потасовка или мирное урегулирование конфликта - явно оказывается уже социальным действием.

А это означает, что для приобретения статуса социального, человеческое поведение или его исходный компонент - поступок -должно так или иначе соотноситься с действиями других людей или ориентироваться на них. Следовательно, веберовская модель поведения личности и ее социологического исследования, выделяя на приоритетное место индивидуальность, отнюдь не отбрасывает целиком коллективных образований.

Утверждая, что в социологической парадигме (кстати, этот термин введен в социологию отнюдь не Т. Куном, он широко употреблялся задолго до него) могут рассматриваться не только действующие с определенным смыслом индивиды, но и социальные общности (государство, ассоциация, учреждение и т.п.), Вебер считал, что хотя все такого рода социальные образования суть просто процессы и связи специфического поведения отдельных людей, все-таки понимающая социология не может их игнорировать, ибо коллективные представления (скажем, о значимости и функциях государства) «имеют огромное, подчас решающее каузальное значение для поведения людей» (4; 614-615).

72

Итак, в добавление к принципу понимания выделим еще два исходных методологических постулата веберовской социологии: 1) действующий индивид есть решающий субъект социального процесса, а следовательно, и социологии; 2) действие индивида или группы индивидов получает статус социального только в том случае, если оно социально осмыслено и социально ориентировано на других людей.

Эти второй и третий методологические постулаты в своем органическом сопряжении приводят к четвертому. Суть его состоит в следующем. Действие становится социальным в подлинном смысле этого слова только тогда, когда оно, во-первых, является осмысленным, т.е. направлено на достижение ясно сознаваемых самим индивидом целей; во-вторых, сознательно мотивировано. А в качестве мотива в его социологической теории выступает «некое смысловое единство, представляющееся действующему лицу или наблюдателю дос гаточной причиной для определенного действия» (4; 611). И, наконец, в-третьих, действие выступает как сознательное, если используемые для достижения ясно осознаваемых индивидом целей средства признаются адекватными самим действующим индивидом.

Тип действий индивида или группы индивидов, отвечающий трем названным критериям, Вебер называет целерациоиапъмым. Согласно его теоретической модели, именно целерациональное действие является специфическим объектом социологии, ибо психология, в отличие от нее, не ставит своей целью показывать поведение индивида в понятиях смысла. Вот здесь-то и раскрывается значимость веберовской теоретической конструкции для правильного понимания содержания социологии как науки. С позиции этой конструкции, все социальные тотальности типа: «народ», «общество», «государство» должны изучаться социологией в той форме, в какой они становятся значимыми для отдельных индивидов, в какой индивиды ориентированы на эти тотальности в своих реальных поисках и поступках. В противовес требованиям выдвинуть на первое место коллективно-всеобщее, Вебер исходил из необходимости социологического рассмотрения в качестве первичной социальной реальности именно действий отдельных индивидов. «Такие понятия, как «государство», «сообщество»... «феодализм» и т.п. в социологическом понимании означают, — подчеркивал он, - если выразить это в общей форме - категории определенных видов совместной деятельности людей, и задача со-

73

циологии заключается в том, чтобы свести их к «понятному поведению», а такое сведение всегда означает только одно — сведение к поведению участвующих в этой деятельности определенных людей», т.е. индивидов (3; 507). Только таким путем можно понять значимость и смысл целерационального действия.

При этом Вебер считал, что целерациональность представляет собой не онтологическую, а только методологическую установку социолога, поскольку в реальной социальной действительности множество действий индивидов не являются рациональными, поэтому было бы не оправдано делать «в данном случае вывод о действительном преобладании рационального в повседневной жизни» (4; 606). Только в этом смысле целерациональное действие выступает в качестве методологической основы для так называемой «понимающей социологии». Лишь ограничив применимость логической конструкции целерационального действия сферой методологии, подчеркивал он, можно понять, что целерациональность «служит в социологии типом («идеальным типом»), с помощью которого реальное, обусловленное различными иррациональными факторами (аффектами, заблуждениями) поведение может быть понято как «отклонение» от чисто рационально сконструированного (4; 605-606). Необходимо иметь в виду, подчеркивает он, что очень редко люди, а при массово-однородном поведении лишь отдельные индивиды осознают рациональный или иррациональный смысл предпринимаемых социальных действий. «В реальной действительности подлинно эффективное, т.е. полностью осознаваемое по своему смыслу поведение- всегда лишь пограничный случай» (4; 624). Такое толкование становится тем более важным, считает Вебер, что «для социологии ... объектом постижения является именно смысловая связь действий» (4; 614). Смысловая связь действий и ее осмысление возможны только посредством мышления, которое является функцией не абстрактно-всеобщих форм социальности, а умственной деятельности вполне конкретных личностей.

Выдвигая на первый план индивидуальность мышления и действия, Вебер, тем не менее, подчеркивал, что коллективные представления обладают большой социальной значимостью, поскольку именно на них люди нередко ориентируют свое поведение, вследствие чего эти коллективные образования имеют огромное, подчас решающее, каузальное значение для поведения отдельных индивидов и их групп.

74

Если исходить из целерационального смысла социальных действий, исходным началом которых является мышление и действие отдельных индивидов, взятых в их очищенных от случайных, привходящих обстоятельств, типических чертах, то становится ясно, что социология, в ее веберовском истолковании, конструирует типовые понятия и устанавливает общие правила явлений и пределов. Этим она отличается не только от психологии, но и от истории, поскольку последняя стремится дать каузальный анализ и каузальное сведение индивидуальных действий определенных институтов и деятелей. Понимающая социология, в отличие от этого, должна стремиться к тому, чтобы понять социальное поведение, «исходя из типических мотивов и типического субъективного смысла, которым руководствуется действующий индивид» (4; 620).

Учение об идеально-типических сущностях помогает, по мысли Вебера, за многообразием эмпирически устанавливаемых поведенческих актов, совершаемых отдельными личностями или их социальными общностями, устанавливать, почему именно те, а не иные идеи в определенную историческую эпоху становились господствующими и побуждали людей к определенным социальным действиям. Понять же глубинный смысл этих идей, их социальную значимость, масштабы их побудительной притягательности для многих индивидов и их сообществ возможно только в том случае, если их анализировать со всей понятийной строгостью только в виде идеального типа. С точки зрения веберовской методологии идеальный тип помогает исследователю понять не то, что и как существует, а то, как могло быть, если бы индивиды и их группы всегда поступали осмысленно и целерационалы-ю. Требование идеально-типического теоретизирования составляет сущность пятого, очень важного постулата веберовской социологии.

Объясняя методологическую и эвристическую значимость категории «идеальный тип», Вебер подчеркивал, что когда в социологии говорят о «типических» случаях, всегда имеется в виду идеальный тип, который сам по себе может быть рациональным или иррациональным, но всегда, независимо от этого, конструируется адекватно смыслу. Под этим углом зрения в веберовской социологической концепции анализируются мотивы социального действия и особенности социальных отношений. С точки зрения мотивации вся совокупность социальных действий может быть подразделена на четыре основных вида: 1) целерациональные; 2) ценностнорациональные; 3) аффективные; 4) традиционные. Если

75

В терминах рациональной осмысленности и анализирует Вебер совокупность социальных отношений, в которую включаются в своих действиях индивиды. «Социальным отношением», — пишет он, - мы будем называть поведение нескольких людей, соотнесенное по своему смыслу друг с другом и ориентирующиеся на это» (4; 630). Следовательно, социальные отношения рассматриваются им как рационально ориентированные и рационально организованные. Поэтому такое важное значение в веберовской социологии получает категория «организация». Самое существенное отличие организации от других типов социальных общностей М. Вебер усматривал в том, что чаще всего у нее имеется административный персонал, постоянно ответственный за поддержание организации и за координирование деятельности ее членов. Для обозначения этих административных аспектов организации применяется термин «бюрократия». Обычно под этим термином подразумевается волокита и неэффективность, однако в социологии его значение нейтрально. Он указывает скорее на усилия, необходимые для поддержания функционирования организации. Однако степень бюро-

77

кратизации организации зависит и от величины усилий, направленных на решение административных проблем, и от процента административного персонала в ее составе, и от иерархического характера организаций, и от жесткости административных процедур и т.п.

М. Вебер исходит из того, что в обществе существуют такие объединения, в которых социальное поведение и социальные взаимодействия в значительной степени рационально упорядочены в своих целях и средствах их достижения. В таких случаях отдельный индивид участвует в совместных действиях с другими и, следовательно, на него, как и на других, распространяются ожидания, что его поведение будет ориентировано на общие для всех установления, задачи и цели. Такое объединение называется «социальным институтом». Его отличительные особенности заключаются в следующем: 1)люди включаются в социальный институт на основании объективных данных, независимо от желания зачисляемых лиц (наличие гражданства, религиозных верований, профессии и т.п.); 2) одним из определяющих поведение факторов здесь служит наличие рациональных установлений и аппарата принуждения. В качестве таковых, согласно М. Веберу, выступают государство, церковь, политическая партия.

Союзом называется, по М. Веберу, совокупность совместных действий, ориентированных, в отличие от института, не на рациональное установление, а на согласие. Союз характеризуется тем, что:

зачисление индивида в число участников происходит по общему согласию без предпринятых каких-либо целерационально направленных действий с его стороны;

несмотря на отсутствие специально созданных для этих целей постановлений, определенные лица, обладающие властью, устанавливают по общему согласию действенный порядок поведе ния для лиц, зачисленных в союз;

упомянутые лица - носители власти (в рамках союза сами или через посредство других лиц) готовы в случае необходимости осуществить физическое или психическое принуждение любого типа по отношению к членам, не подчиняющимся принятому со вместно порядку.

Теория рационализации, модифицированная в учении об организациях, институтах, союзах и бюрократии, вплотную подводит М. Вебера к специфической трактовке феноменов господства и власти, занимающих главенствующее положение в политике. Политика в его понимании означает стремление к участию во власти

78

или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами либо внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает. А с этой точки зрения, любой, кто занимается политикой, стремится к власти: либо как к средству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоистичным), либо к власти ради нее самой, чтобы наслаждаться чувством престижа, который она дает.

Поскольку власть неразрывно связана с господством, М. Ве-бер применяет разработанные им идеально-типические конструкции к рациональному постижению различных типов господства и связанному с этим пониманию индивидуальных особенностей тех или иных типов политических лидеров. С этой точки зрения, господство есть специфическое отношение между людьми, опирающееся на легитимное (законное) или считающееся легитимным, насилие как средство обеспечения такого господства. Господство означает шанс встретить повиновение определенному приказу и предполагает взаимное ожидание того, кто приказывает, что его приказу будут повиноваться, и тех, кто повинуется, - что приказ признается в качестве такового и принимается к исполнению. Сточки зрения М. Вебера, существуют три типа внутренних оправданий, т.е. оснований легитимности господства.

Во-первых - это авторитет « вечно вчерашнего», т.е. авторитет власти, передаваемой по наследству, - «традиционное господство», как его осуществлял князь, король или царь, передавая власть по наследству своему сыну, а тот, в свою очередь, своему сыну и т.д.

Во-вторых, политическое господство возникает в силу веры большинства общества в обязательность легальных установлений и деловой компетентности, обоснованной рационально созданными правилами, т.е. ориентации на подчинение при выполнении установленных правил. В данном случае имеется в виду господство в том виде, в котором его осуществляет современный «государственный служащий» и все те носители власти, которые избраны во время выборов в демократическом обществе. Этот тип господства опирается на рационально осмысленный учет не только прямых, но и возможных побочных последствий применения тех или иных средств для достижения намеченных целей.

В-третьих, это авторитет необычного чичиого дара, которым обладает носитель харизмы. Харизма (греч.)- экстраординарная

79

способность, дарованная свыше, оказывать магическое воздействие на других людей и властвовать над ними. К числу харизматических лидеров принадлежат такие индивиды, которым свыше-природой, богом, судьбой — дарована способность властвовать над другими людьми, проявляя необычайную силу духа, воли, упорства для достижения выбранных целей. Этот тип власти опирается на рационально разработанную систему законов и законопослуша-ние сограждан, входящих в данное политическое сообщество. Харизматический тип власти, который как правило, развертывается при наличии лидера харизматического типа, опирается на широко распространенную или насаждаемую сверху веру в особый талант лидера. С точки зрения М. Вебера, харизмой обладают пророки, маги, провидцы, выдающиеся полководцы и политики, основатели мировых религий (например, Иисус, Будда, Магомет, Солон, Ли-кург, Цезарь, Александр Македонский, Наполеон и др.). Такому лидеру люди подчиняются не в силу общественных установлений (закона), а потому что верят ему.

Целерациональный характер политической власти, согласно М. Веберу, проявляется главным образом в такой социально-исторической ситуации, когда противоборствующие классы, сословия, партии не сталкиваются в острых противостояниях и противоборствах, а ищут согласия. Главную роль в таком характере развития играют не полярно противоположные классы и политические силы, а средние, промежуточные, опирающиеся, как правило, не на насилие, а на поиск компромиссов, на политические силы, составляющие некий центр этого устойчивого общества.

Отсюда и два основных типа действий политических лидеров:

Иррациональный тип, базирующийся на вере и интуиции, а не на рациональных доводах. Он способен привести к диктатуре.

Целерациональный тип, базирующийся на доводах разума и опирающийся на народное доверие и согласие.

Большое внимание в своей «понимающей социологии» М. Вебер уделял проблемам религии. Он исходил из того, что степень рационализации обратно пропорциональна силе влияния магического элемента, который играет важную роль в каждой религии. Если в политической социологии (при рассмотрении государства, политики, власти) он анализировал типичные формы «ориентации на другого» (т.е. определенные ожидания), то в социологии религии он концентрировал внимание на типологизации наиболее

80

существенных форм смыслов, имеющих важное значение в историческом процессе. Он считал, что только понимание смысла совершаемых действий в соотнесенности с мотивами действующих индивидов открывает возможность правильного истолкования роли религии в жизни общества. Его религоведческие исследования сконцентрированы на выяснении не сущности религии, а ее типов • и структурных форм, их влияния на развитие и трансформацию общества.

В центре внимания М. Вебера - мировые религии - буддизм, ислам, христианство, зороастризм, которые он рассматривает, главным образом, через специфику воплощения в них идеи спасения. Он различает два варианта - спасение через собственные действия, характерное для буддизма, и спасение при помощи посредника, отчетливо выраженное в иудаизме, христианстве, исламе. Кроме того, им выделяются различные пути спасения, которые зависят не столько от выполнения заповедей или ритуальных действий верующих, сколько от их внутренней установки. Здесь проявляются такие два различных типа: 1) спасение через активное этическое действие; 2)спасение через мистическое созерцание. Во втором случае происходит отрешение от постороннего окружающего мира и погружение в созерцание божественного, слияние с ним в нирване (буддизм). Наибольший интерес у Вебера вызывает первый из этих путей, когда верующий осознает себя в качестве орудия божественной воли и принимает активное участие в преобразовании окружающего мира. Именно этот путь религиозного спасения - через активное преобразование действительности -стал главной идеей знаменитой веберовской работы «Протестантская этика и дух капитализма».

М. Вебер исходит из того, что в отличие от католицизма, являющегося традиционалистской формой религии, базирующейся на несамостоятельности человека по отношению к божественному предустановлению, протестантизм есть антитрадиционалистская форма религии, возлагающая на самого верующего, безо всяких посредников, общение с Богом и превращая его действия в рационально-этические. Основное религиозное требование протестантизма заключается не в том, чтобы выполнять под руководством посредника-священника традиционные заповеди, а в том, чтобы в духе божественного провидения совершать активные практические действия в соответствии с собственным разумом и моральными заповедями, т.е. делать «добрые дела». Поэтому в нем «вы-

81

полнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. Неизбежным следствием этого были представления о религиозном значении мирского будничного труда» (2; 97).

Конечно, М. Вебер был далек от мысли, что хозяйственная система капитализма является продуктом только Реформации, но для него несомненно влияние протестантизма на возникновение капиталистического духа. Именно характерная для протестантизма религиозная оценка неутомимого, постоянного, систематического мирского профессионального труда как наиболее эффективного аскетического средства и наиболее верного способа утверждения человека в истинности его веры; борьба за производительность частно-хозяйственного богатства против стремления к богатству как самоцели, за сохранность и увеличение богатства неустанным трудом во славу Божью; использование любого шанса для извлечения прибыли и стремление законным способом заработать больше; рациональное преобразование окружающего нас социального космоса, — рассматриваемые протестантской этикой в качестве высших добродетелей, по словам М. Вебера, «неминуемо должны были служить могущественным фактором того мироощущения, которые мы определили ... как «дух» капитализма» (2; 186). Повсюду, где утверждалось свойственное протестантизму пуританское мироощущение, подчеркивал он, «оно при всех обстоятельствах способствовало установлению буржуазного рационального с экономической точки зрения образа жизни, что, конечно, имеет неизмеримо большее значение, чем простое стимулирование капиталовложений» (2; 200).

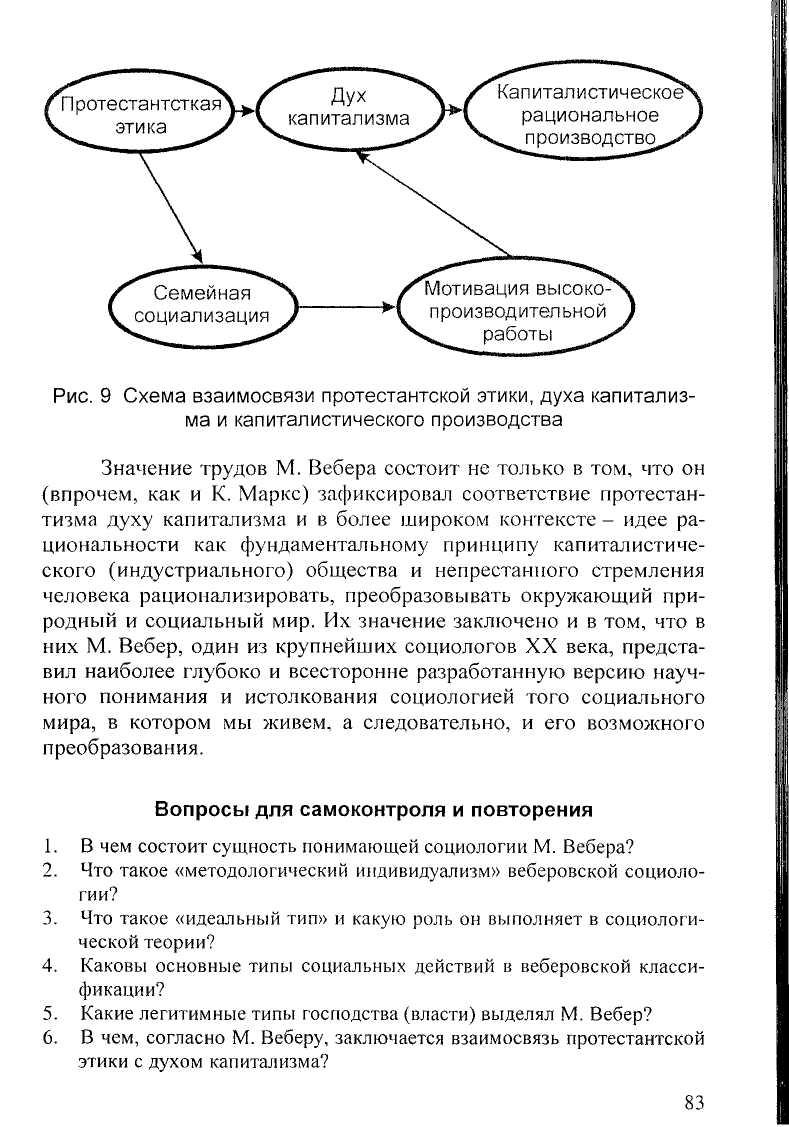

Таким образом, в веберовской социологии устанавливается сложная цепь взаимозависимостей между протестанской этикой и возникновением капитализма как специфического типа рациональной экономики. Схема ее развертывания изображена на рис. 9.

По верному замечанию известного французского социолога Р. Арона, сопоставляя абстрактную теорию основополагающих понятий социологии и полуконкретные толкования всеобщей истории, Вебер «пошел дальше, чем сегодняшние профессора. И в этом смысле можно сказать, что он принадлежит к будущему и к прошлому социологии» (1; 564).

82

Арон Р. Макс Вебер //Этапы развития социологической мысли. М., 1993.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избранные про изведения. М., 1990.

Вебер М О некоторых категориях понимающей социологии //Избран ные произведения. М, 1990.

Вебер М. Основные социологические понятия //Избранные произве дения. М., 1990.

Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранные произ ведения. М., 1990.

Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. (Социоло гия М. Вебера и веберовский ренессанс). М., 1991.

7 Гайденко П.П. Социология Макса Вебера //М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990.

Гвишиани Д.М. Учение М. Вебера об идеальной бюрократической организации управления //Организация и управление. М , 1972.

Громов И А., Мацкевич А.10., Семенов В.А. Теория «социального действия» М. Вебера //Западная теоретическая социология. Ч. I, Гл.5. СПб., 1996.

Давыдов Ю.Н. «Картины мира» и типы рациональности (Новые подходы к изучению социологического наследия Макса Вебера) //М. Вебер. Избранные произведения. М., 1990.

Кравченко С.А. «Понимающая» социология Макса Вебера //Социо логия. /Под ред. Э.В. Тадевосяна. Гл. 2, §5. М., 1995.