- •«Ветеринарная санитария биологических отходов»

- •Введение

- •1 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

- •1.1 Уборка и перевозка биологических отходов

- •1.2 Утилизация биологических отходов

- •1.3 Уничтожение биологических отходов

- •1.4 Сжигание биологических отходов

- •1.5 Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

- •1.6 Эксплуатация биологических отходов

- •1.7 Контроль за выполнением требований настоящих правил

- •1.8 Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую яму)

- •Контрольные вопросы:

- •2 Методы уничтожения и утилизации биологических, ветеринарных и прочих сельскохозяйственных отходов

- •2.1 Гигиеническая оценка методов обезвреживания опасных биологических отходов

- •2.2 Инсинерация

- •2.3 Плазменный пиролиз

- •2.4 Пиролизная инсинерация

- •2.5 Сжигание в кипящем слое

- •2.6 Калифорнийские черви

- •2.7 Компостирование

- •2.8 Химическая утилизация

- •2.9 Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы

- •Контрольные вопросы:

- •3 Изменения, происходящие в органическом веществе трупов животных в процессе их утилизации

- •3.1 Основная проблема

- •3.2 Посмертная декомпозиция

- •3.4 Микробные факторы декомпозиции

- •3.5 Брожение и гниение органических соединений

- •3.6 Органические вещества в сточной воде

- •3.7 Шкуры и побочные продукты убоя, кости

- •3.8 Кровь

- •Контрольные вопросы:

- •4 Основной технологический процесс

- •4.1 Прием сырья и его подготовка к переработке

- •4.2 Перевалка сырья

- •6.3 Разваривание и стерилизация сырья

- •4.4 Автоклав

- •4.5 Дальнейшая обработка промежуточного продукта

- •4.6 Сушка разваренного и стерилизованного продукта

- •4.7 Прессование

- •4.8 Дробление и размол сухого продукта

- •4.9 Хранение муки

- •4.10 Вторичная очистка жира

- •4.11 Переработка и сушка крови

- •Контрольные вопросы:

- •5 Практическая деятельность предприятий по утилизации биологических отходов

- •5.1 Политико-экономические требования

- •5.2 Процесс утилизации

- •5.3 Меры по обеспечению охраны окружающей среды

- •5.4 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний животных

- •Контрольные вопросы:

- •6 Система транспортировки биоотходов

- •6.1 Требования, предъявляемые к технологии перевозок

- •6.2 Транспортировка сырья в пределах предприятия

- •6.3 Съемка шкур, измельчение трупов животных и загрузка сырья

- •6.4 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации в пределах предприятия

- •6.4.1 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, не использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.2 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.3 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, применяющих метод декантации

- •6.4.4 Транспортировка продукта при размоле

- •6.4.5 Транспортировка продукта при обработке жира и производстве кормового мяса

- •6.5 Транспортировка подлежащего утилизации сырья на животноводческих предприятиях

- •6.6 Транспортировка конфискатов, отходов убоя и кормовой крови на бойнях

- •6.7 Оптимизация перевозок и экономические показатели рентабельного использования автопарка на утилизационном предприятии

- •Контрольные вопросы:

- •7 Организация работы по утилизации отходов на птицекомбинатах промышленного типа

- •7.1 Трупы птиц, отходы их убоя и переработки

- •7.2 Предприятия по переработке отходов убоя птицы, инкубаторских отходов и трупов птиц

- •7.3 Меры, направленные на профилактику эпизоотии

- •7.4 Уничтожение возбудителей заболеваний

- •7.5 Чистая сторона утилизационных предприятий

- •Контрольные вопросы:

- •8 Санитарно-гигиенический режим в деятельности предприятий по утилизации биологических отходов

- •8.1 Подробности (на примере сальмонеллеза)

- •8.2 Мероприятия по очистке и дезинфекции на утилизационном предприятии

- •8.3 Санитарный план предприятий по утилизации трупов животных

- •8.4 Обособление территории предприятия по утилизации трупов животных

- •8.5 Защита персонала утилизационных предприятий от инфекции

- •Контрольные вопросы:

- •9 Очистка сточных вод предприятий по утилизации трупов животных

- •9.1 Сточная вода

- •9.2 Очистка сточной воды

- •9.3 Механическая очистка сточной воды

- •9.4 Анаэробные биологические методы

- •9.5 Аэробные биологические методы

- •9.6 Дезинфекция сточной воды

- •9.8 Повышение концентрации ила

- •9.9 Утилизация ила

- •9.10 Аэробная обработка

- •9.11 Гниение ила

- •Контрольные вопросы:

- •10 Дезодорация на предприятиях по утилизации биоотходов

- •10.1 Методы дезодорации

- •10.2 Окислительные методы

- •10.3 Другие возможности дезодорации

- •Контрольные вопросы:

- •11 Дезинфекция в системе ветеринарно-санитарных мероприятий

- •11.1 Современные химические дезинфицирующие средства и требования, предъявляемые к ним

- •Контрольные вопросы:

- •12 Современные технологии переработки птичьего помёта в органические и органоминеральные удобрения

- •Контрольные вопросы:

- •13 Гигиена уборки и утилизации навоза

- •13.1 Характеристика навоза

- •13.2 Способы улучшения качества навоза

- •13.3 Гигиена хранения навоза

- •13.4Гигиена обработки навоза

- •13.5Обеззараживание навоза

- •13.6 Компостирование навоза

- •13.7 Гигиена утилизации навоза

- •13.8 Охрана окружающей среды

- •13.9 Влияние систем удаления, обработки и утилизации навоза на ветеринарное состояние животноводческих хозяйств

- •13.10 Выбор технологии уборки и утилизации навоза

- •Контрольные вопросы:

- •14 Получение биогаза из отходов животного происхождения

- •14.1 Продукты из отходов животного и растительного происхождения

- •14.2 Технология получения биогаза

- •14.3 Оборудование для производства биогаза

- •14.4 Биогазовая установка для фермерских хозяйств

- •14.5 Техника безопасности при производстве биогаза

- •Контрольные вопросы:

- •15 Технология переработки биологических отходов, включая отходы животного происхождения

- •Контрольные вопросы:

- •Список использованных источников

Контрольные вопросы:

Назовите продукты получаемые из отходов животного и растительного происхождения?

Особенности технологии получения биогаза?

Оборудование для получения биогаза?

Особенности обустройства биогазовых установок для фермерских хозяйств?

Техника безопасности при производстве биогаза?

15 Технология переработки биологических отходов, включая отходы животного происхождения

ЗАО «ЭКОРМ» разработана и внедрена технология утилизации отходов сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности методом экструдирования, в том числе:

- отходов, образующихся в процессе производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, например, падеж скота, отходы убоя;

- отходов переработки птицы, свиней, рыбы, КРС, убоя зверохозяйств;- отходов растительного происхождения, например, зерно, зараженное сельскохозяйственными вредителями или переувлажненное.

В результате утилизации получается эктрудированная белковая кормовая добавка для животных и птицы.

В настоящее время для утилизации биологических отходов животного происхождения, захоронение которых законодательно запрещено, повсеместно используется технологический процесс, в основе которого лежит длительная обработка (не менее 4—5 ч), при высокой температуре (120—140°С) и давлении 0,3—0,4 МПа. Утилизация осуществляется в варочных котлах (ЛАПСА) и предусматривает варку, стерилизацию и сушку. При строгом соблюдении технологических параметров эта технология обеспечивает получение относительно стерильного продукта — мясокостной муки, но оказывает отрицательное действие на его качество, т. к. за счет длительного теплового воздействия часть белка разрушается, снижается его усвояемость. Существенным недостатком технологии является высокая стоимость утилизации и негативное воздействие на окружающую среду.ЗАО «ЭКОРМ» предлагает технологию переработки биологических отходов, в основе которой лежит способ сухой экструзии, где в качестве единственного источника нагревания используется трение.Процесс экструзии занимает не более 30 с. За это время сырье успевает пройти несколько стадий обработки: тепловую, стерилизацию, обеззараживание. Обязательным условием является использование растительного наполнителя (зерно, отруби и т. п.).

Благодаря уникальному сочетанию температурного режима, давления, влаги, временного фактора, продукт после его обработки в экструдере превращается в стерильную белковую кормовую добавку.Конечный продукт может быть выпущен в различной физической форме (россыпь, гранулы) и использован в качестве полного рациона или как основной ингредиент для включения в самые разнообразные рационы.Получаемая продукция имеет следующие характеристики:

- влажность не более 12%;

- протеин — 14—22% (зависит от вида перерабатываемых отходов и растительного наполнителя);

-срок хранения в мешках — не менее 6 мес.;

- бакосемененность — обычно менее 10 тыс. ед. (при допустимой норме 500 тыс. ед.);

- обменная энергия — около 290—310 ккал в 100 г продукта.

Накоплен положительный опыт использования продукции при кормлении в птицеводстве, свиноводстве, рыбхозах, в производстве пушных зверей.

Особого внимания заслуживает высокая усвояемость получаемого продукта (на 25—30% выше по сравнению с традиционным кормом), что позволяет увеличить привесы и резко уменьшить объем отходов жизнедеятельности.

Для обеспечения технологического процесса нужен только подвод электроэнергии. Другие энергоносители (газ, пар, вода), а также дополнительная сушка получаемой продукции не требуются. Процесс экологически чист: отсутствуют выбросы, а также тлетворный запах, сопровождающий традиционную переработку в котлах-утилизаторах. Площадь, занимаемая технологической линией, невелика. Обращаю особое внимание на то, что переработка отходов животного происхождения только с использованием экструдера невозможна.

Необходимо соблюдение всей технологической цепочки, всех требований разработанной технологии.

В настоящее время линии, поставляемые ЗАО «ЭКОРМ», эксплуатируются различными предприятиями России и Беларуси. Это — птицефабрики, мясоперерабатывающие предприятия, зверохозяйства, комплексы по откорму КРС и др.

ЗАО «ЭКОРМ» производит поставку оборудования на любой объем переработки (на основании исходных данных заказчика), монтаж и наладку, обучение персонала заказчика.

Поставляемые технологические линии и технология защищены патентами России и Казахстана, патентуются в настоящее время в Украине и Беларуси.

Характеристика биологических отходов

Многие предприятия используют устаревшую технологию утилизации биологических отходов животного происхождения, захоронение которых законодательно запрещено - технологический процесс в основе которого лежит длительная обработка (не менее 4-5 часов) , при высокой температуре (120-140oС) и давлении 0,3-0,4 МПа. Она осуществляется в варочных котлах (котлах ЛАПСА) и предусматривает их варку, стерилизацию и сушку. При строгом соблюдении технологических параметров, эта технология обеспечивает получение относительно стерильного продукта - мясокостной муки, но оказывает отрицательное действие на его качество, т.к. за счет длительного теплового воздействия часть белка разрушается, снижается его усвояемость.

Это морально устаревшая технология, дорогая и экологически вредная.

ЗАО "ЭКОРМ" предлагает технологию переработки биологических отходов, в основе которой лежит способ сухой экструзии, где в качестве единственного источника нагревания используется трение. Процесс экструзии занимает не более 30 секунд.

За это время сырье успевает пройти несколько стадий обработки: тепловую, стерилизацию, обеззараживание. Обязательным условием является использование растительного наполнителя (зерно, отруби и т.п.).

Получаемая продукция имеет следующие характеристики:

-влажность не более 14%;

-протеин - 14-22% (зависит от вида перерабатываемых отходов и

растительного наполнителя);

-срок хранения - в мешках не менее 6 месяцев:

-бакосемененность - обычно менее 20 тыс. ед. (при допустимой норме 500

тыс.ед.);

-обменная энергия порядка 290-310 ккал в 100 г продукта.

Накоплен положительный опыт ее использования при кормлении птицы, свиней, рыбы, пушных зверей, КРС.

Кроме подвода э/энергии, другие энергоносители и вода не требуются. Не требуется и дополнительная сушка получаемой продукции.

Процесс экологически чист - отсутствуют выбросы, а также тлетворный запах, сопровождающий традиционную переработку в котлах-утилизаторах.

В настоящее время линии, поставленные ЗАО "ЭКОРМ", эксплуатируются различными предприятиями России и Белоруссии. Это птицефабрики, мясоперерабатывающие предприятия, зверохозяйства, комплекс по откорму КРС и др.

ЗАО "Экорм" производит поставку оборудования на любой объем переработки (на основании исходных данных заказчика), монтаж и наладку, обучение персонала Заказчика.

Площадь, занимаемая технологической линией невелика.

Рисунок 40 – Линия по переработке отходов в корма

С учетом изменений, происходящих с сырьем при экструдировании, технологический процесс переработки состоит из измельчения отходов, их смешивания с наполнителем, экструзии и охлаждении готового продукта. Конечный продукт может быть использован в качестве полного рациона или как основной ингредиент для включения в самые разнообразные рационы.

В качестве наполнителя может быть использовано зерно, отруби, шроты и т.п.

Благодаря сочетанию температурного режима, давления, влаги, временного фактора, продукт, после его обработки в экструдере, превращается в стерильный и стабилизированный корм.

Жизнестойкость бактерий, как грамм-положительных, так и грамм-отрицательных, плесеней и возбудителей заболеваний подвергались многочисленным проверкам, в результате чего было выяснено, что экструзия эффективно уничтожала или дезактивировала до безопасных уровней все микроорганизмы.

Кроме этого, был проведен ряд исследований, в результате которых было установлено, что экструзия не только уничтожает плесень, но и понижает уровень афлотоксина. Было установлено, что обработка продукта в условиях высоких температур и в сжатые сроки может денатурировать афлотоксин и микотоксин, чьи антипитательные свойства отрицательно влияют на физиологическое состояние и рост животных и птицы.

Как влияет разработанный технологический процесс (экструзия) на:

•белки: Экструзионная обработка повышает перевариваемость белков, делает более доступными аминокислоты вследствие разрушения в молекулах белка вторичных связей. Благодаря относительно низким температурам и кратковременности тепловой обработки сами аминокислоты при этом не разрушаются. В то же время успешно нейтрализуются факторы, отрицательно влияющие на пищевую ценность сырья, такие как ингибитор трипсина, уреазу и прочие.

•крахмал: В процессе технологической обработки крахмал желатинизируется, что повышает его усвояемость.

•жиры: Происходит разрыв стенок жировых клеток, вследствие чего повышается доступность масла, увеличивается энергетическая ценность продукта. Повышается стабильность жиров, благодаря тому, что такие ферменты как липаза, вызывающие прогоркание масел, разрушаются в процессе экструзии, а лецитин и токоферолы, являющиеся природными стабилизаторами, сохраняют полную активность. Сырье находится под воздействием максимальных температур всего 5-6 секунд, а для окисления требуется гораздо более высокая температура и более длительная тепловая обработка.

•клетчатку: В процессе трения и дробления клетчатка измельчается, что повышает ее перевариваемость.

Особое внимание стоит обратить на более высокую усвояемость получаемого продукта (на 25 ÷ 30% выше обычного), что позволяет увеличить привесы при кормлении (по сравнению с традиционным кормом) и резко уменьшить объем отходов жизнедеятельности.

Получаемая продукция имеет следующие характеристики:

•влажность не более 14%;

•протеин - 14 - 22% (зависит от вида перерабатываемых отходов и растительного наполнителя);

•срок хранения - в мешках не менее 6 месяцев:

•бактериальная чистота - обычно не более 20 тыс. ед. (допустимая норма 500 тыс.ед.);

•обменная энергия 290-310 ккал в 100 г продукта.

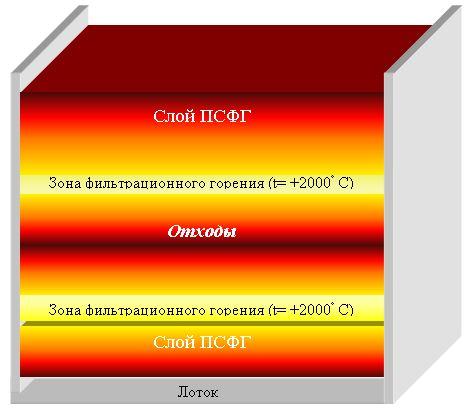

«Технология термохимического обезвреживания биологических отходов, отходов лечебных, диагностических и научно-исследовательских учреждений, лекарственных препаратов, пестицидов, изделий из синтетических материалов, химических соединений с применением топлива высокотемпературного горения и контактного нагрева типа ПСФГ».

Краткое описание

Технология основана на применении в качестве топлива высокотемпературной порошкообразной смеси фильтрационного горения ПСФГ и характеризуется:

-высокой температурой термохимического обезвреживания (свыше +2000°С), что обеспечивает уничтожение возбудителей особо опасных инфекций, деструкцию ядовитых веществ (пестицидов и др.);

-поглощением хлора и др. галогенов, являющихся активными окислителями топлива, чем достигается предупреждение образования диоксинов, а в случае их наличия в сжигаемом материале - полное разрушение;

-длительным (от 0,5 до 2,5…3 часов) высокотемпературным воздействием на уничтожаемые отходы;

-максимальной экологической безопасностью;

-минимальным расходом воздуха (в 2…5 раз меньше) для поддержания горения по сравнению с традиционными видами топлив;

-минимальными трудозатратами и финансовыми вложениями.

Суть технологии заключается в термохимическом пиролизе БМ, помещаемого под слой ПСФГ, горение которой обеспечивается не только за счет воздуха, но и (в основном) за счет продуктов разложения БМ. Специфика технологического процесса, которая определяет высокую эффективность уничтожения БМ при помощи ПСФГ, основывается на феномене фильтрационного горения. ПСФГ, применяемые для сжигания БМ, представляют собой смеси порошков металлического горючего с небольшим количеством окислителя и технологических добавок. В качестве горючего и окислителя используются широко распространенные материалы. Механизм распространения зоны реакции в таких системах последовательно включает прогрев исходных веществ перед фронтом и локальное химическое взаимодействие реагентов с выделением большого количества тепла (контактный нагрев).

Рисунок 41 - Схема термохимического обезвреживания

Фильтрация газообразных продуктов сгорания, играющих роль окислителя, в данном случае происходит за счет возникающей разности давлений в результате потребления окислителя во фронте горения. Фронт горения, таким образом, действует как своеобразный насос, засасывающий газообразные и парообразные продукты пиролиза в поры между частицами ПСФГ. Высокая эффективность процесса сжигания биологических материалов с помощью ПСФГ обеспечивается также тем, что продукты дегидратации и пиролиза веществ, входящих в состав сжигаемого материала (вода, углеводы, жиры, аминокислоты и др.) являются активной окислительной средой по отношению к металлическому горючему ПСФГ. Таким образом, практически полностью исключается выброс продуктов неполного пиролиза БМ в окружающую среду.

Важной особенностью фильтрационного горения, которая обеспечивает эффективность уничтожения токсичных веществ, является аккумуляция газовым потоком энергии, выделяемой при горении в зоне реакции, что способствует достижению высоких температур в волне горения и длительной термической обработке исходного вещества перед зоной реакции. Реальная температура при горении ПСФГ совместно с БМ составляет 2000±200°С, что почти в 1,5 раза выше, чем при горении углеводородных горючих, включая газовые горелки с кислородным дутьем (максимальная температура не превышает 1400°С).

Основные закономерности фильтрационного горения

Под фильтрационным горением понимается распространение волн экзотермического превращения в пористой среде при фильтрации газа. Механизм распространения зоны реакции в таких системах обычно включает прогрев исходных веществ перед фронтом и локальное химическое взаимодействие реагентов с выделением достаточно большого количества тепла. Специфическим элементом, определяющим особенность этого класса систем, является фильтрация газа, выступающего в роли не только участника химической реакции, но и теплоносителя, формирующего тепловую структуру волны горения.

Пористая среда перед зоной реакции в общем случае представляет собой смесь конденсированного топлива с инертным балластом (инертом). За фронтом горения остается пористый «скелет», содержащий балласт и конденсированные продукты. Выделяющееся в реакции тепло отводится в холодные, не прореагировавшие слои вещества, инициируя в них собственное тепловыделение, в результате чего осуществляется самоподдерживающийся процесс распространения волны реакции.

В зависимости от условий подвода окислителя в зону реакции следует различать горение при вынужденной и естественной фильтрации.

В первом случае происходит принудительный продув газа через фронт горения в результате действия какого-либо внешнего устройства, обеспечивающего в простейших случаях постоянный поток или постоянное давление на входе.

Во втором варианте (вариант применения ПСФГ) фильтрационный поток возникает естественным образом вследствие потребления либо выделения газа в зоне реакции. Фильтрация окислителя в данном случае происходит за счет возникшей разности давлений в результате потребления окислителя во фронте горения. Фронт горения, таким образом, действует как своеобразный насос, засасывающий газ в поры между частицами ПСФГ.

Фильтрационное горение может протекать не только в открытых, но и в замкнутых по газообмену системах. В этом случае горение осуществляется за счет газа, изначально содержащегося в пористой среде, что сразу же предопределяет состав и температуру продуктов сгорания. В открытых системах окислитель поступает из внешней среды, поэтому параметры за фронтом горения не соответствуют термодинамически равновесным, как в замкнутых системах, а зависят от всей совокупности физико-химических характеристик процесса.

Процессы со схемой горения в спутном потоке очень широко используются. Основное преимущество этого процесса заключается в регенерации тепла, которое извлекается из продуктов горения фильтрующимся газом и возвращается в зону реакции. Эффект регенерации может существенно повысить температуру горения, компенсируя недостаточную калорийность топлива.

Аккумуляция газовым потоком выделяемой при горении энергии в зоне реакции является очень эффективным способом достижения высоких и сверхвысоких температур в волне горения. Важно подчеркнуть чисто теплофизическую природу явления и его независимость от химизма реакции.

Взаимодействие ПСФГ со сжигаемыми материалами

Реальная температура при горении ПСФГ совместно с уничтожаемым материалом составляет 2000±200°С, что, в частности, исключает образование диоксинов, которые могут образовываться при сгорании органических галогенсодержащих соединений.

Высокая эффективность процесса сжигания органических материалов с помощью ПСФГ обеспечивается также тем, что продукты пиролиза веществ, входящих в состав сжигаемого материала в большинстве случаев являются активной окислительной средой по отношению к компонентам ПСФГ.

В случае биологических материалов это – вода, окислы углерода, азота, серы, фосфора и т.п.

Очевидно, что широкий круг конденсированных высокотоксичных веществ (ВТВ) и продукты их пиролиза являются химически активными по отношению к компонентам ПСФГ. К такого рода ВТВ, безусловно, относятся алифатические или ароматические галогенозамещенные кетоны, галогенопроизводные угольной кислоты, галогенированные тиоэфиры и третичные алифатические алканы и т.д., а также фосфорорганические и фторорганические соединения и т.п.

В лабораторных условиях, в том числе оценивалась возможность термохимического обезвреживания (ТХО) с помощью ПСФГ широко известного пестицида трихлорацетата натрия (ТХА). В процессе ТХО и после него производился отбор проб газообразных и конденсированных продуктов сгорания. Результаты анализов с использованием методов газовой хроматографии, атомной абсорбции, атомной флуоресцентной спектрометрии и ИК-спектрометрии показали отсутствие производных уксусной кислоты и каких-либо хлорсодержащих соединений в продуктах сгорания.

Технология предназначена для применения в системе природоохранных мероприятий:

-предприятий (хладобоен, убойных пунктов, рынков, организаций торговли и др.), занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения, а также морепродуктов;

-предприятий промышленности, научно-исследовательских и учебных заведений, биофабрик, диагностических лабораторий, лечебных учреждений;

-таможенных и пограничных организаций;

-региональных станций защиты растений;

-сельскохозяйственных, животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий, заповедников, зоопарков и зооцентров;

Объектами применения Технологии являются:

-биологические отходы;

-отходы лечебных, диагностических и научно-исследовательских учреждений;

-отходы промышленных предприятий;

-отходы средств защиты растений (пестициды и агрохимикаты, запрещенные к применению или пришедшие в негодность);

-отходы высокотоксичных химических веществ.

Биологическими отходами являются:

-трупы всех видов животных, птицы и рыбы, (в т.ч. зараженные или контаминированные возбудителями сибирской язвы, эмфиматозного карбункулеза, чумы крупного рогатого скота, бешенства, туляремии, столбняка, ботулизма, сапа и др.);

-ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, птица и всевозможные продукты из сырья животного происхождения), выявленные ветеринарно-санитарной экспертизой на убойных пунктах, хладобойнях, мясо-, молоко - и рыбоперерабатывающих предприятиях, рынках организаций торговли, на таможенных пунктах и других объектах;

-конфискаты биофабрик, а также навоз инфицированных животных;

-конфискаты сырья животного происхождения на предприятиях по переработке шерсти, кожевенного и пушно-мехового сырья;

-другие отходы, получаемые при переработке пищевого и не пищевого сырья животного происхождения.

Отходами лечебных, диагностических и научно-исследоват. учреждений являются:

-использованный перевязочный материал (вата, марля, лигнин, бумага, ветошь и т.п.);

-абортированные мертворожденные плоды;

-изделия из синтетических материалов (разовые шприцы, наборы для трансфузий, пластиковая посуда, чашки Петри, пробирки, спецодежда, соединительные трубки и др.);

-питательные среды, культура клеток, диагностикумы, сыворотки, вакцины и др.;

-лекарственные препараты широкой номенклатуры и агрегатного состояния, с просроченным сроком использования (таблетки, болюсы, капсулы, порошки, мази, желе, эмульсии, кремы, пасты и др.).

Отходы промышленных предприятий, в том числе вещества, содержащие ПХБ (трансформаторные масла и др.)

Отходы средств защиты растений (кроме ртутьсодержащих): удобрения, пестициды, гербициды и другие с/х ядохимикаты.

Отходы химических веществ, в том числе реактивы, красители и др.

Комплексом комиссионных экспериментов по термохимическому обезвреживанию биологических материалов, контаминированных возбудителями особо опасных инфекций, вакцинных штаммов, а также лекарственных препаратов, пестицидов и других токсических веществ, проведенных специалистами ВНИИВСГЭ РАСХН, ФГУП ФНПЦ НИИ прикладной химии, не установлено загрязнения окружающей среды.

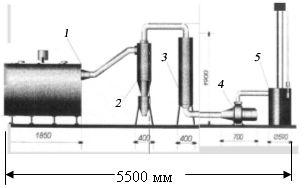

Варианты применения Технологии:

Вариант №1 - с использованием стационарных устройств (Рис.1), оснащенных узлами газоочистки и камерой сгорания объемом 0,1-1м3. Устройства могут быть установлены там, где это необходимо (таможенные терминалы, медицинские учреждения, рынки, сельскохозяйственные предприятия и т.п.).

Вариант №2 - безаппаратный, (сжигание в траншеях или сооружениях ангарного типа) применяется в тех случаях, когда отходы требуется уничтожить непосредственно на местах их обнаружения. Объем траншеи к объему уничтожаемого материала должен находиться в соотношении 1,2...1,3:1,0.

1.Камера сгорания

2.Циклон - пламягаситель

3.Теплообменник

4.Тягодутьевая машина

5.Эмульгатор

Рисунок 42 – Установка для термохимического обезвреживания

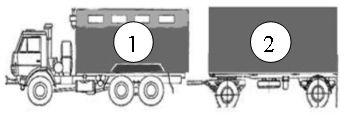

1.КУНГ для персонала и ЗиП

2.Контейнер установки сжигания

Рисунок 43 – Мобильная установка для термохимического обезвреживания

Ориентировочная стоимость установки в зависимости от комплектации и вариантов применения Технологии составляет от 70 тыс. $. При этом затраты на производство порошка ПСФГ составляют 5-6 $ за 1 кг.

Вариант №3 – с использованием мобильной установки смонтированной в стандартном 20-ти футовом контейнере и транспортируемой на прицепе-контейнеровозе.

Для изготовления устройств (установок) термохимического обезвреживания используются материалы и оборудование, не являющееся дефицитными на отечественном рынке.