- •«Ветеринарная санитария биологических отходов»

- •Введение

- •1 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

- •1.1 Уборка и перевозка биологических отходов

- •1.2 Утилизация биологических отходов

- •1.3 Уничтожение биологических отходов

- •1.4 Сжигание биологических отходов

- •1.5 Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

- •1.6 Эксплуатация биологических отходов

- •1.7 Контроль за выполнением требований настоящих правил

- •1.8 Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую яму)

- •Контрольные вопросы:

- •2 Методы уничтожения и утилизации биологических, ветеринарных и прочих сельскохозяйственных отходов

- •2.1 Гигиеническая оценка методов обезвреживания опасных биологических отходов

- •2.2 Инсинерация

- •2.3 Плазменный пиролиз

- •2.4 Пиролизная инсинерация

- •2.5 Сжигание в кипящем слое

- •2.6 Калифорнийские черви

- •2.7 Компостирование

- •2.8 Химическая утилизация

- •2.9 Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы

- •Контрольные вопросы:

- •3 Изменения, происходящие в органическом веществе трупов животных в процессе их утилизации

- •3.1 Основная проблема

- •3.2 Посмертная декомпозиция

- •3.4 Микробные факторы декомпозиции

- •3.5 Брожение и гниение органических соединений

- •3.6 Органические вещества в сточной воде

- •3.7 Шкуры и побочные продукты убоя, кости

- •3.8 Кровь

- •Контрольные вопросы:

- •4 Основной технологический процесс

- •4.1 Прием сырья и его подготовка к переработке

- •4.2 Перевалка сырья

- •6.3 Разваривание и стерилизация сырья

- •4.4 Автоклав

- •4.5 Дальнейшая обработка промежуточного продукта

- •4.6 Сушка разваренного и стерилизованного продукта

- •4.7 Прессование

- •4.8 Дробление и размол сухого продукта

- •4.9 Хранение муки

- •4.10 Вторичная очистка жира

- •4.11 Переработка и сушка крови

- •Контрольные вопросы:

- •5 Практическая деятельность предприятий по утилизации биологических отходов

- •5.1 Политико-экономические требования

- •5.2 Процесс утилизации

- •5.3 Меры по обеспечению охраны окружающей среды

- •5.4 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний животных

- •Контрольные вопросы:

- •6 Система транспортировки биоотходов

- •6.1 Требования, предъявляемые к технологии перевозок

- •6.2 Транспортировка сырья в пределах предприятия

- •6.3 Съемка шкур, измельчение трупов животных и загрузка сырья

- •6.4 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации в пределах предприятия

- •6.4.1 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, не использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.2 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.3 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, применяющих метод декантации

- •6.4.4 Транспортировка продукта при размоле

- •6.4.5 Транспортировка продукта при обработке жира и производстве кормового мяса

- •6.5 Транспортировка подлежащего утилизации сырья на животноводческих предприятиях

- •6.6 Транспортировка конфискатов, отходов убоя и кормовой крови на бойнях

- •6.7 Оптимизация перевозок и экономические показатели рентабельного использования автопарка на утилизационном предприятии

- •Контрольные вопросы:

- •7 Организация работы по утилизации отходов на птицекомбинатах промышленного типа

- •7.1 Трупы птиц, отходы их убоя и переработки

- •7.2 Предприятия по переработке отходов убоя птицы, инкубаторских отходов и трупов птиц

- •7.3 Меры, направленные на профилактику эпизоотии

- •7.4 Уничтожение возбудителей заболеваний

- •7.5 Чистая сторона утилизационных предприятий

- •Контрольные вопросы:

- •8 Санитарно-гигиенический режим в деятельности предприятий по утилизации биологических отходов

- •8.1 Подробности (на примере сальмонеллеза)

- •8.2 Мероприятия по очистке и дезинфекции на утилизационном предприятии

- •8.3 Санитарный план предприятий по утилизации трупов животных

- •8.4 Обособление территории предприятия по утилизации трупов животных

- •8.5 Защита персонала утилизационных предприятий от инфекции

- •Контрольные вопросы:

- •9 Очистка сточных вод предприятий по утилизации трупов животных

- •9.1 Сточная вода

- •9.2 Очистка сточной воды

- •9.3 Механическая очистка сточной воды

- •9.4 Анаэробные биологические методы

- •9.5 Аэробные биологические методы

- •9.6 Дезинфекция сточной воды

- •9.8 Повышение концентрации ила

- •9.9 Утилизация ила

- •9.10 Аэробная обработка

- •9.11 Гниение ила

- •Контрольные вопросы:

- •10 Дезодорация на предприятиях по утилизации биоотходов

- •10.1 Методы дезодорации

- •10.2 Окислительные методы

- •10.3 Другие возможности дезодорации

- •Контрольные вопросы:

- •11 Дезинфекция в системе ветеринарно-санитарных мероприятий

- •11.1 Современные химические дезинфицирующие средства и требования, предъявляемые к ним

- •Контрольные вопросы:

- •12 Современные технологии переработки птичьего помёта в органические и органоминеральные удобрения

- •Контрольные вопросы:

- •13 Гигиена уборки и утилизации навоза

- •13.1 Характеристика навоза

- •13.2 Способы улучшения качества навоза

- •13.3 Гигиена хранения навоза

- •13.4Гигиена обработки навоза

- •13.5Обеззараживание навоза

- •13.6 Компостирование навоза

- •13.7 Гигиена утилизации навоза

- •13.8 Охрана окружающей среды

- •13.9 Влияние систем удаления, обработки и утилизации навоза на ветеринарное состояние животноводческих хозяйств

- •13.10 Выбор технологии уборки и утилизации навоза

- •Контрольные вопросы:

- •14 Получение биогаза из отходов животного происхождения

- •14.1 Продукты из отходов животного и растительного происхождения

- •14.2 Технология получения биогаза

- •14.3 Оборудование для производства биогаза

- •14.4 Биогазовая установка для фермерских хозяйств

- •14.5 Техника безопасности при производстве биогаза

- •Контрольные вопросы:

- •15 Технология переработки биологических отходов, включая отходы животного происхождения

- •Контрольные вопросы:

- •Список использованных источников

13.8 Охрана окружающей среды

Проектирование и строительство систем удаления, обработки и утилизации навоза должны проходить с учетом охраны окружающей среды от загрязнения, повышения степени чистоты помещений и улучшения санитарного состояния ферм в целом. От условий удаления навоза из животноводческих помещений и устройства местной вентиляции для удаления загрязненного воздуха из навозосборных каналов в основном зависит состояние микроклимата помещений, который, в свою очередь, оказывает существенное влияние на здоровье и продуктивность животных.

Анализ заболеваний животных показывает, что такие болезни, как кокцидиозы, колибактериозы, сальмонеллёзы и другие, всецело зависят от условий содержания животных и системы уборки навоза из помещений. Незаразные бронхопневмонии и инфекционные ринотрахеиты молодняка возникают в основном из-за ненормального микроклимата помещений и плохой работы вентиляционной системы.

Загрязнение воздуха аммиаком и микроорганизмами является причиной болезней органов дыхания молодняка сельскохозяйственных животных. Аммиак раздражает слизистые оболочки и является причиной бронхопневмоний.

Таким образом, для повышения надежности ветеринарного благополучия ферм и комплексов нужно не допускать загрязнения воздуха в самих помещениях для содержания животных, содержать в чистоте помещения и территорию фермы в целом, правильно-эксплуатировать системы удаления навоза, не загрязнять окружающую атмосферу.

Следует отметить, что жидкий навоз загрязняет окружающую среду значительно больше, чем твердый, ввиду его физических особенностей: большая текучесть, меньшая способность задерживаться на поверхности почвы и др. В связи с этим в зоне животноводческих ферм и комплексов надо лучше использовать системы получения твердого навоза в самих животноводческих помещениях, стараться не получать жидкий пли разжиженный навоз.

В свою очередь, навоз от разных видов животных обладает одинаковой загрязняющей атмосферу способностью. Например, навоз свиней более жидкий, чем навоз крупного рогатого скота, и обладает большей загрязняющей способностью. Количество загрязнений в воздухе помещений зависит не только от способа получения и удаления навоза, но и от условий вентиляции помещения. При естественной вентиляции и гидравлических методах уборки навоза концентрация аммиака в свинарниках-откормочниках достигала 52 мг/м3 (колхоз «Новая жизнь» Тульской области), а при механическом удалении загрязненного воздуха в аналогичных помещениях содержание аммиака зависит от места забора удаляемого воздуха и в среднем составляет 14 мг/м3 при удалении 1/5 части воздуха из навозосборных каналов.

При современных системах вентиляции увеличение воздухообмена, неизбежно связано с увеличением загрязнения окружающей атмосферы. Отдельные исследователя проводили дифференциацию этих загрязнений. Например, Р. О. Ампров и др. (1966) в пробах воздуха на расстоянии 100 м от свинарника обнаружили аммиак в концентрации до 3-4 мг/м3, сероводорода - 0,112 мг/м3, меркаптана - 16,7 мг/м3 и 8263 микроорганизма в 1 м3.

Из свиноводческого комплекса на 108 тыс. голов в год летом ежечасно выбрасывается в атмосферу 159 кг аммиака, 14,5 кг сероводорода, 25,9 кг пыли и 1,5 млрд. микроорганизмов. По сообщению М. А. Мироненко (1976), Подольская санитарно-эпидемиологическая станция в атмосферном воздухе на расстоянии от 100 до 700 м от комплекса откорма 10 тыс, бычков (Вороново» установила наличие аммиака до 0,5 мг/м3, а на расстоянии 1,8- 2 км - 0,044 мг/м3. Органолептически специфический запах ощущается на расстоянии 0,7-1,2 км от комплекса как сильный постоянный, на расстоянии 1,8 км - как слабый постоянный, па расстоянии 2,3-3 км - как слабый непостоянный.

Нашими исследованиями определена меньшая загрязненность воздуха помещений для крупного рогатого скота по сравнению со свинарниками. Причем степень загрязнения воздуха зависит от возраста животных. В помещениях для телят молочного периода большая загрязненность воздуха (на 1 кг массы животного), чем в помещениях для взрослого скота. При этом помимо аммиака в телятниках в теплое время года содержится л сероводород. По сообщению П. ГГ. -Каэура (1.976), в помещениях М5 первого периода откорма телят на комплексе «Вороново» при удалении части воздуха из навозных каналов концентрация аммиака в среднем составляла 13,4 мг/м3, пыли - 1 мг/м3 в микроорганизмов - 25,4 тыс. в 1 м3.

На территории фермы содержание микроорганизмов в атмосфере составляло от 5,1 до 20.8 .тыс. в 1 м3, пыли- до.6 мг/м3, аммиака - до 1 мг/м3.

Переход в зимнее время на организованную рециркуляцию воздуха с целью экономии тепла без предварительной очистки воздуха приводит к его интенсивному загрязнению вредными газами, пылью и микроорганизмами. По данным В. Н. Гущина (1976), в свинарниках-маточниках, оборудованных комплектом установок ПВУ-4 с рециркуляцией воздуха и подогревом приточного воздуха с помощью электронагревателей ТЭН-26, использование 90% воздуха помещения при норме подачи чистого (па 2 ц живой массы свиней) 17 м3/ч привело к ухудшению микроклимата: относительная влажность воздуха повысилась с 69-72 до 82%, концентрация аммиака возросла с 3 до 12 мг/м3, концентрация пыли - с 1,8 до 5,5 мг/м3 и содержание микроорганизмов с 16,5 до 83,6 тыс. в 1 м3.

Еще большая загрязненность воздуха зарегистрирована в помещениях для содержания животных в совхозах «Сафоновский» и «Пламя» Рамепского района Московской области при 100%-ной рециркуляции воздуха (при обогреве внутреннего воздуха вентиляционно-отопительными агрегатами без его предварительной очистки). Это связано не только с накоплением вредных компонентов в период рециркуляции воздуха, но и с увеличением выделения вредных газов из навоза вследствие повышения температуры воздуха помещений.

Таким образом, продукты разложения навоза в первую очередь оказывают неблагоприятное воздействие на воздух животноводческих помещений. Для борьбы с таким положением рекомендуется тщательно и своевременно убирать навоз из помещений. Вместе со своевременной уборкой навоза важно удалять и наиболее загрязненный воздух непосредственно из каналов для сбора и удаления навоза. Причем количество удаляемого из каналов воздуха может достигать 70%, а остальные 30% можно удалять из других зон помещения. При этом удаляемый из каналов воздух целесообразно использовать одновременно для подсушивания навоза, а также для обогрева приточного воздуха в теплообменниках. Получение плотного навоза в помещениях - для содержания животных, как свидетельствуют наши данные, обеспечивает понижение содержания вредных газообразных компонентов в помещении на 40-55% по сравнению с получением и хранением в каналах или подпольных хранилищах жидкого навоза. Это важно учитывать при создании надежного ветеринарного благополучия животноводческих ферм и комплексов. Однако при этом усиливается загрязнение окружающей атмосферы, появляется внешняя рециркуляция воздуха.

Как показали наши исследования, в приточном воздухе помещений комплекса на 108 тыс. голов выращивания и откорма свиней в год, размещенных с наветренной стороны, практически содержание пыли не превышает 2 мг/м3, а число микроорганизмов - 200-400 в 1 м3 воздуха и отсутствуют даже следы наличия вредных газов, в то время как в помещениях, размещенных в глубине комплекса по ходу движения наружного воздуха, приточный воздух загрязняется выбросами из других ! помещений и, в частности, содержит 9 мг аммиака, 8- I 20 мг ныли и 12-133 тыс. микроорганизмов в 1 м3.

Суммарный

объем вентиляционного воздуха в свинар-1

пиках комплекса «Кузнецовский» по

выращиванию и от корму 108 тыс. свиней в

год достигает 4 млн. м3/ч, на! комплексах

по выращиванию и откорму свиней, где

поголовье 216 тыс. в год, этот показатель

удваивается. Отсюда нетрудно рассчитать

количество загрязненного воздуха,

поступающего б атмосферу ежечасно.

Например, аммиака в среднем в 1 м3

удаляемого из помещений воздуха - 14,5

мг, а в 4 млн. м3-

58 кг, пыли в 1 м3

- 22'мг в 4 млн. м3

- 88 кг и микроорганизмов соответственной

232,5 тыс. и 930 млрд. экземпляров.

В то же время на разделительных установках очистных сооружений этого комплекса концентрация аммиака была 1 - 6 мг/м3, сероводорода - 1 - 2 мг/м3, пыли - до 18 мг/м3, содержание микроорганизмов - 3,5-8,6 тыс. в I 1 м3. Несколько худшие показатели были в помещении с приемным резервуаром жидкого навоза. Суммарный из I объем вентиляционного воздуха очистных сооружений не I превышал 100 тыс. м3/ч.

Следовательно, основным источником загрязнения 1 окружающей атмосферы являются животноводческие помещения и в меньшей степени - очистные сооружения.

Внесение жидкого навоза на поля также загрязняющим атмосферу. Использование на полях очищенных биологическим путем стоков и применение внутрипочвенных особое внесения жидкого навоза не вызывает сильного загрязнения окружающей среды. При использовании дождевальных установок для внесения разбавленного водой жидкого навоза атмосфера загрязняется в большей степени, чем от помещений, в которых содержат животных. На расстоянии 200 и от животноводческого комплекса аммиака содержится в воздухе до 2,5 мг/м3. В связи с этим использовать дождевальные установки для внесения жидкого навоза нецелесообразно.

Общая загрязненность воздуха около свинарников, правило, бывает выше, чем около очистных сооружений. Это подтверждается степенью окисляемости воздуха, определяемой бихроматным методом по Ц. П. Круг-ликовой (А. А. Минх. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1967). Например, при скорости ветра 2,5 м/с окисляемость воздуха между свинарниками комплекса составляла 36 мг/м3, между зданиями аэротенков - 12 мг/м3, над иловыми площадками - 20 мг/м3, над секциями второй ступени очистки стоков - от 8 до 16 мг/м3.

Ширина потока загрязненного воздуха за комплексом составляет около-1 км, а за очистными сооружениями - всего 150 м.

Дальность распространения загрязнений в атмосфере зависит главным образом от метеорологических условий, а также от наличия и густоты древесной растительности в зоне животноводческих комплексов и от других факторов. При слабом ветре (не более 0,1 м/с) в сухую погоду атмосферные загрязнения даже на открытых участках распространяются на незначительное расстояние. При усилении ветра соответственно возрастает дальность распространения атмосферных загрязнений и особенно на открытых участках с недостаточным озеленением территории животноводческих ферм и очистных сооружений.

В лесной местности зона распространения атмосферных загрязнений не превышает 4 км. Например, при скорости ветра 1,6 м/с за комплексом, в котором 108 тыс. свиней в год, на расстоянии 250 и от него в лесной местности окисляемость воздуха не превышала 25 мг/м.

При такой же скорости ветра на расстоянии 250 м от комплекса, но на открытой местности окисляемость воздуха была 52 мг/м3, а за очистными сооружениями на таком же расстоянии - 16 мг/м3, на расстоянии 500 и - соответственно 24 и 8 мг/м3 и только на расстоянии 5 км от комплекса она приближалась к 4 мг/м3 окисляет чистого атмосферного воздуха - 3-4 мг/м3).

Таким образом, на расстоянии 1 км от очистных cooружений практически воздух был чистым, а за комплексом по выращиванию и откорму 108 тыс. свиней в год чистый воздух был на расстоянии 5 км при скорости ветра 1,6 м/с. Загрязненность воздуха микробами в том же месте на расстоянии 250 м от комплекса составляла 90 тыс., а от очистных сооружений - 86 тыс. микроорганизмов в 1 м3, на расстоянии 500 м - соответственно 58 и 45 тыс. Загрязненность воздуха микробами с наветренной стороны названных объектов была 2 тыс. микроорганизмов в 1 м3. В степных районах преобладают сильные ветры, поэтому загрязнение атмосферы возрастает и распространяется на большое расстояние.

Например, при скорости ветра 9,2 м/с окисляемость воздуха в 5 км от комплекса составляла 30 мг/м3, а за очистными сооружениями - 12 мг/м3.

В лесной местности при скорости ветра 6 м/с окисляемость воздуха в 250 м от комплекса составляла 22,5 мг/м3, а за очистными сооружениями - 25,7 мг/м3 (опушка леса), на расстоянии 500 м от комплекса - 22,2, за очистными сооружениями - 22,3 мг/м3, на расстоянии 1,5 км - соответственно 19,7 и 13,8 мг/м3 и на расстоянии 3 км - 6,6 и 3,7 мг/м3. Окисляемость воздуха с наветренной стороны перед данными объектами составляла 3,7 мг/м3.

Количество микроорганизмов в то же время на расстоянии 250 м от указанных объектов было 42 и 38 тыс. в 1 м3, на расстоянии 500 м - 37 и 29 тыс., на расстоянии 2,5 км - 12,4 и 8 тыс. и на расстоянии 3 км - 6,8 и 2,2 тыс. С наветренной стороны данных объектов микробов в воздухе было 1,5 тыс. в 1 м3.

Отмечен случай, когда скорость движения ветра была в среднем 14,7 м/с. Окисляемость воздуха на открытом участке перед лесом-114 мг/м3, в 500 м- 100, в 1,5 км - 42, в 3 км - 16,5 и в 4 км - 4,2 мг/м3.

Даже при значительной скорости ветра, когда на открытых участках поднимается пыль с дороги, дальность, распространения атмосферных загрязнений за сплошным лесом не превышала 4 км. На полянках, в изреженных местах леса дальность распространения загрязненного воздуха увеличивается до 6-7 км от объекта загрязнения.

Осадки сокращают дальность распространения загрязнений атмосферы и тем значительнее, чем они интенсивнее. В лесной местности за деревьями опушки леса уже при незначительных осадках отмечено резкое понижение загрязнения воздуха. При слабых осадках (легкая изморозь) на открытом участке окисляемость воздуха была в 50 м от комплекса 26 мг/м3, в 500 м - 8 и в 1 км - 4 мг/м3, в то время как в 200 м от очистных сооружений на опушке леса окисляемость воздуха составляла 10 мг/м3, а в 200 м в лесу- 4 мг/м3.

Таким образом, только мокрый лес надежно задерживает атмосферные загрязнения. В сплошном сухом лесу летом загрязняющие атмосферу газы распространяются вокруг крупных животноводческих ферм и комплексов до 4 км, а в изреженном - до 6-8 км. В связи с этим недостаточно ограничиваться созданием лесных защитных зон, а наряду с их созданием необходимо предусматривать очистку воздуха, удаляемого из животноводческих помещений и из очистных сооружений. В настоящее время для снижения распространения неприятных специфических запахов рекомендуются следующие размеры санитарных защитных зон между животноводческими объектами и жилыми поселками: для птицефабрик (на 600 тыс. кур) - 2,5 км, для ферм крупного рогатого скота (на 10 тыс. голов) -3, для свиноводческих ферм (на 108 тыс. голов) - 5, на 216 тыс. голов - 10 км.

Размеры защитных зон можно в значительной степени сократить, если проводить постоянную- очистку удаляемого воздуха из животноводческих объектов. Очистка воздуха важна для предупреждения распространения возможной инфекции аэрогенным путем, снижения заболеваемости и повышения сохранности поголовья животных и птицы в пределах самих ферм и комплексов. Для этого системы вытяжной вентиляции животноводческих и птицеводческих помещений надо оборудовать устройствами очистки воздуха от пыли и микроорганизмов.

Для очистки воздуха используют различного типа пылеосадочные камеры, фильтры, электрофильтры, а также орошаемые фильтры и скрубберы. Очистку воздуха иногда сочетают с его дезинфекцией ультрафиолетовым облучением. Использование орошаемых фильтров или скрубберов в сочетании с ультрафиолетовым облучением воздуха позволяет не только уменьшить пылевую и бактериальную загрязненность воздуха, но и в значительной степени избавиться от органических летучих компонентов, которые вызывают специфические неприятные запахи. При этом ультрафиолетовое облучение воздуха не пользуется для доочистки его.

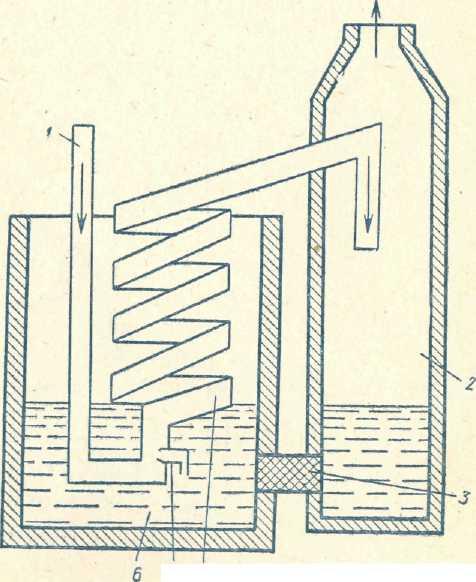

В наших опытах получены хорошие результаты очистки воздуха на свиноводческом комплексе без ультрафиолетового облучения с помощью подачи распыляемой жидкости, содержащей 0,1-0,15% активного хлора, в вы тяжной воздуховод, выполненный в виде змеевика и оканчивающийся в емкости, соединенной с другой емкостью для подачи хлорированной жидкости (рис. 36).

1-входной патрубок; 2-влагоотделитель; 3-фильтр; 4- спиральный воздуховод; 5-распыляющее сопло; 6-емкость с раствором активного хлора

Рисунок 36 – Воздухоочиститель

При этом воздух не только очищается от пыли и дезинфицируется, но и освобождается от аммиака и других органических примесей. Такую очистку мы рекомендуем обязательно проводить при рециркуляции воздуха в помещениях.

Удаляемый из помещений воздух проще очищать орошаемыми водой фильтрами. При рециркуляции воздуха в помещениях этот способ оказался неприемлемым из-за быстрого перенасыщения его влагой и ухудшения микроклимата помещений. Для выбрасываемого на улицу воздуха перенасыщенность влагой не имеет значения. Избыток влаги в данном случае обеспечивает очистку самих фильтров от пылевидных частиц и удлиняет срок эксплуатации фильтров без дополнительной их обработки.

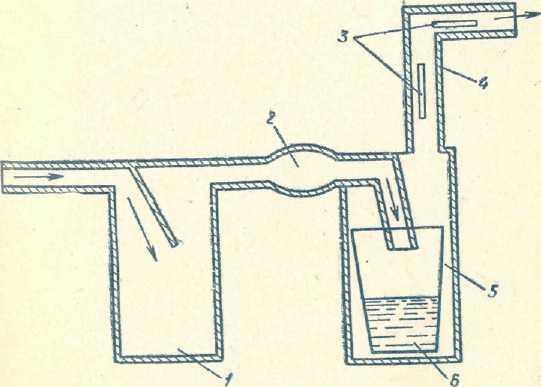

Как показали наши наблюдения, удалять из помещений загрязненный, сырой и холодный воздух лучше централизованным путем из навозосборных каналов. Однако для очистки такого воздуха применение любых фильтров неэффективно. Это связано с тем, что при существующей конструкции каналов и воздухозабора из них частично уносится твердый навоз, который выводит из строя фильтры даже при условии их орошения водой. Поэтому рекомендуем очищать воздух по способу, схема исполнения которого приведена на рисунке 37. Для очистки воздуха по данному способу предусмотрена пылеосадочная камера 7, размещаемая перед вентилятором 2 для удаления воздуха и камера 5 тонкой очистки воздуха, состоящая из сосуда с жидкостью 6, на которую подается очищаемый воздух, а выводящий воздуховод 4 оборудован кварцевыми лампами 3 для ультрафиолетового облучения удаляемого воздуха.

1 - пылеосадочная камера; 2- вытяжной вентилятор; 3- кварцевые излучатели; 4- выводной воздуховод; 5 – камера тонкой очистки; 6-емкость с поглотительной жидкостью

Рисунок 37 - Многоступенчатый воздухоочиститель

Таким способом достигается наиболее полная очистка. При этом не происходит сильного загрязнения ультрафиолетовых излучателей, которое наблюдается обычая при облучении воздуха без его предварительной очистку. Здесь можно отметить три этапа очистки: грубая-пылеосадочной камере 1 от крупных аэродисперсный включений; тонкая очистка - в камере с поглотительно жидкостью 5 и доочистка с помощью ультрафиолетового облучения в воздуховоде.

Поглотительный раствор состоит из смеси полифосфорной и серной кислот в соотношении 10:1 Такая смесь не только очищает воздух животноводческих помещений, но и позволяет извлекать аммиак, который в данном случае был вредным продуктом при разложении навоза. Извлекаемый аммиак накапливается в емкости 6 в виде аммонийных соединений. Поглотительный раствор постепенно нейтрализуется и после полной нейтрализации в емкости остается раствор аммонийных солей nomi-фосфорной и серной кислот. Это ценное минеральное удобрение.

Таким образом, аммиак из вредного компонента, загрязняющего атмосферу в зоне животноводческих ферм и комплексов, а также осадки и вместе с ними ближайшие водоисточники, превращается в ценный продукт, необходимый как минеральное удобрение в растениеводстве.

Наши исследования на лабораторной установке показали высокую эффективность очистки воздуха: от аммиака на 100% (концентрация аммиака в воздухе понижалась с 10 мг/м3 до 0J, от пыли - на 96,7% (содержание пыли понижалось с 6 до 0,2 мг/м3), от микроорганизмов - на 98% (загрязненность воздуха микробами уменьшилась с 46 800 до 960 в 1 м3).

Такую очистку можно проводить как на выброс воздуха в окружающую атмосферу, так и при организованной рециркуляции воздуха.

В настоящее время находят большее применение средства очистки воздуха в приточных вентиляционных камерах, Это можно объяснить тем, что существующие технические средства по очистке воздуха недостаточно эффективны: быстро выходят, из строя при работе на сильнозагрязненном вытяжном воздухе. Они пригодны очистки сравнительно чистого приточного воздуха. Эффективна очистка и удаляемого из помещений загрязненного воздуха: понижается заболеваемость животных, а также опасность аэрогенного распространения возможной инфекции на другие объекты, где ранее не проводилась очистка приточного воздуха. Кроме того, при этом снимается неблагоприятное действие неочищенного воздуха на окружающую среду.

Для достижения этой цели важно упорядочить системы удаления загрязненного воздуха из животноводческих объектов, а очистку воздуха проводить на многоступенчатых очистителях (рис. 37).

Отходы животноводческих ферм оказывают существенное влияние не только па окружающую атмосферу, но и на поверхностные воды. Степень этого влияния зависит от качества получаемых отходов, методов их транспортирования, обработки, обезвреживания и использования.

Из атмосферы продукты загрязнения воздуха попадают с осадками в открытые водоемы и загрязняют их в радиусе до 15 км от крупного животноводческого объекта.

Еще большее влияние на загрязнение водоемов оказывают жидкие отходы животноводческих ферм. В сырую погоду они легко смываются с полей и при отсутствии защитных приспособлений (прудов-накопителей) загрязняют водоисточники. Прямой сброс недостаточно очищенных животноводческих стоков резко ухудшает санитарное состояние водоемов. Например, сточные воды Ильиногорского свиноводческого комплекса (7-8 тыс. м3 в год) сбрасываются в карьер, площадь которого 6 га, а из него по реке Юговец (протяженность ее 9,5 км) поступают в озеро Чиртово (площадь его 50 га) и далее в реку Оку.

Несмотря на то, что на комплексе проводят двухступенчатую биологическую очистку стоков, в результате загрязнения реки Юговец и озера Чиртово в них погибла рыба и изменился состав растительности.

Чтобы предотвратить загрязнение водоемов стоками Животноводческих ферм, необходимо при проектировании новых объектов предусмотреть систему мер, направлению на максимальную охрану природы и открытых близлежащих водоисточников, в том числе отвод ливневых и талых вод с выгульных площадок и других территорий где находится скот, на очистные сооружения для обработки и обеззараживания.

Получать жидкий навоз допустимо только на тех фермах и комплексах, где есть площади и мелиоративная система для полного использования жидкого навоза. Это касается в основном засушливых зон страны, где жидкий навоз легко впитывается в почву и не происходит его стекания в овраги и пониженные участки.

Следует неукоснительно соблюдать правила подбора участков для строительства навозохранилищ. Практика показала, что жидкий навоз нельзя хранить в пониженных участках, оврагах, лагунах. Талые воды и осадки, попадая в такие хранилища, переполняют их, появляется угроза загрязнения расположенных ниже водоемов. Поэтому для хранения навоза выбирают возвышенное место или строят хранилища на сравнительно ровном участке, вокруг них прокладывают канаву, отводящую воду. В зонах повышенного увлажнения, а также на участках с высоким стоянием грунтовых вод на фермах недопустима технология получения жидкого навоза. Для таких зон, независимо от условий содержания животных, приемлема технология получения твердого навоза.

При строительстве новых животноводческих объектов нужно более точно оценивать все возможные аспекты обеспеченность животных кормами, выращиваемыми в хозяйстве, повышение урожайности кормовых и других культур с помощью использования навоза, возможности реализации получаемого навоза, охрану окружающей среды и др. В таком случае можно отвергнуть неприемлемые проектные решения и подобрать необходимые для конкретного хозяйства и его природно-климатических условий.

Даже небольшие дозы неочищенных сточных вод животноводческих ферм или комплексов, поступающие в рыбоводные пруды, уменьшают биомассу зообентоса и вызывают массовые заморы рыбы. Это наносит народному хозяйству больший экономический ущерб, чем стоимость переоборудования всех систем навозоудаления со старого типа на новый для получения твердого навоза.

При переходе на новую технологию получения твердого бесподстилочного навоза в системы его удаления неизменно будет поступать определенное количество жидких стоков. Эти стоки менее концентрированные, чем жидкий навоз, но и для них нужно предусматривать наиболее эффективный метод утилизации.

Утилизация отдельно получаемой жижи с помощью ее биологической очистки, по предварительным подсчетам, позволит снизить капитальные и эксплуатационные затраты в 12-17 раз по сравнению с очисткой жидкого навоза, а это, в свою очередь, повысит эффективность строительства новых животноводческих объектов.

При обильном использовании сточных вод для поливов сельскохозяйственных земель на больших площадях основным загрязняющим компонентом для грунтовых, а в некоторых случаях и для артезианских вод являются нитраты. К тому же применение в большом количестве минеральных удобрений на хорошо проницаемых почвах усиливает неблагоприятное действие сточных вод и расширяет зону загрязнения грунтовых вод. При этом в грунтовых водах увеличивается содержание не только азота, но и фосфора, калия, сульфата и хлоридов. Такое загрязнение грунтовых вод чаще происходит на песчаных почвах.

Эффективность очистки сточных вод от органических веществ почвенным слоем полей орошения бывает в пределах 90-99%, в зависимости от состава почвы. В грунтовые воды, как правило, не проникают возбудители инфекционных и инвазионных болезней.

Особое внимание должно уделяться чистоте грунтовых вод в местах забора воды. Между местами забора воды (шахтные колодцы) и полями орошения или площадками подземной фильтрации сточных вод должны быть выдержаны санитарные разрывы (табл. 16).

Вносить стоки животноводческих ферм на поля рекомендуется по принципу вода - стоки - вода, что способствует понижению загрязненности орошаемых участков.

Таблица 16 – Санитарные зоны для сооружений забора воды

|

Орошаемые объекты |

Разрывы до мест забора воды, м | ||

|

По течению потока грунтовых вод |

Против течения потока |

Перпендикулярно потоку | |

|

Производительность, м3 / сутки: До 6 До 12 До 25 |

75-80 80-85 85-100 |

25-30 30-35 35-40 |

30-35 35-40 40-50 |

Выращиваемые культуры после каждого полива стоками необходимо орошать чистой водой.

В отдельных хозяйствах стоки используют для полива земель и в холодное время года. Однако зимний полив, так же как и зимнее разбрасывание по полю твердое навоза, нельзя признать целесообразным потому, что таком случае неизбежно частичное поступление компонентов навоза с талыми водами в открытые водоемы, эффективность удобрения в этом случае понижается, загрязнение водоисточников повышается.

Недопустимо распахивание земель вплотную до водоемов. Это повышает опасность загрязнения водоемов т только удобрениями, но и гербицидами и другими химическими компонентами. Между водоемом и пахотным участком должна оставаться озелененная санитарно-защитная зона, достаточная для сохранения в чистоте воды данного источника.

Применение гидравлических способов уборки навоза из животноводческих помещений приводит к загрязнению водоисточников продуктами распада навоза, прежде всего аммонийным азотом, а в ряде случаев и нитратным азотом. По данным И. П. Воронкова (1970), содержание нитратного азота в водах местного стока Европейской части нашей страны увеличивается с севера на юг с 0,05.до 3,3 мг/л. Содержание аммонийного азота в незагрязненной воде рек не превышает 1-2 мг/л, а содержание других форм азота еще меньше.

Переход от традиционных методов гидроудаления навоза, который на животноводческих комплексах занимает ведущее положение, на систему с разделением навоза на фракции в самих навозосборных каналах окажет существенное влияние на степень выделения твердых веществ из общей массы получаемых экскрементов. Этот процесс ведется до гомогенизации, до образования стойких коллоидных компонентов, которые трудно разрушить даже химическими и биохимическими процессами, в то же время при такой технологии де требуется дополнительно вводить воду в системы удаления навоза, что оказывает существенное влияние на объем жидкой фракции навоза.

При такой технологии в почву вносят не разжиженную массу навоза, которая в дождливую погоду легко растекается по поверхности почвы и смывается осадками в водоемы, а твердое органическое удобрение для пахотного слоя почвы.

В передовых хозяйствах под основные культуры вносят большие дозы твердого навоза как основного источника гумуса в почвах.

Внесение жидкого навоза в ряде районов Нечерноземной зоны нежелательно из-за переувлажнения почв.

Следует отметить, что использование жидкого навоза и в других странах с развитым животноводством ограничено. Например, в США, по данным Р. Лер (1979), установлены минимальные площади пахотной земли для внесения отходов животноводства на суглинистых и песчаных почвах. В среднем на 1 га земли допускают использовать навоз от 3-5 условных голов животных.

Причем эти ограничения вводятся в целях охраны природы и не всегда являются экономически выгодными для ведения эффективного полеводства.

При избыточном внесении в почву органических и минеральных удобрений в растворенном виде часть этих веществ в зависимости от почвы и способов её обработки поступает в поверхностные и грунтовые воды.

Поверхностными водами легче вымываются растворимые компоненты и органические вещества. Для борьбы с вымыванием удобрений рекомендуют агротехнические мероприятия: внесение твердого навоза под сельскохозяйственные культуры, минимальная обработка почвы на склонах, полосные посевы, контурная обработка и водоотводы, раннее отрастание культур, включение в севооборот многолетних культур и ряд других.

В системе этих мер важное место отведено использованию твердого навоза, обладающего способностью удерживать влагу. Внесение жидкого навоза нарушает указанное равновесие и способствует усилению процесса эрозии почвы. И в этом случае важно получать на животноводческих фермах не жидкие стоки, а твердый навоз.

В последнее время пашен применение методы подпочвенного орошения сточными водами по трубчатым увлажнителям, которые чаще всего готовят из полиэтиленовых перфорированных труб. Такие методы понижают расход жидкости на орошение, не загрязняют атмосферу и не вызывают эрозию почвы.

Подпочвенное

использование сточных вод оказывает

большее влияние на повышение урожайности

сельскохозяйственных культур, чем

использование чистой воды. Так, по данным

В. М. Николаева (1972), на участке подпочвенного

орошения сточными водами урожай зеленой

массы

кукурузы составил 633 ц/га, а при подпочвенном

поливе чистой водой - 495, без полива -316

ц/га. Урожай картофеля при подпочвенном

орошении сточной водой без внесения

удобрений был равен 137,1, а без орошения

- 90,1 ц/га.

массы

кукурузы составил 633 ц/га, а при подпочвенном

поливе чистой водой - 495, без полива -316

ц/га. Урожай картофеля при подпочвенном

орошении сточной водой без внесения

удобрений был равен 137,1, а без орошения

- 90,1 ц/га.

Подпочвенное орошение по трубчатым полиэтиленовым увлажнителям расширяет возможности орошаемого, земледелия с использованием сточных вод и жидкой части навоза (не дающей осадка), так как оно не оказывает отрицательного влияния па санитарное состояние атмосферы и поверхность почвы. Прямые затраты на бестраншейную укладку подпочвенных увлажнителей перфорированных полиэтиленовых труб (без стоимости труб) не превышают одной копейки на один погонный метр.