- •«Ветеринарная санитария биологических отходов»

- •Введение

- •1 Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов

- •1.1 Уборка и перевозка биологических отходов

- •1.2 Утилизация биологических отходов

- •1.3 Уничтожение биологических отходов

- •1.4 Сжигание биологических отходов

- •1.5 Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

- •1.6 Эксплуатация биологических отходов

- •1.7 Контроль за выполнением требований настоящих правил

- •1.8 Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую яму)

- •Контрольные вопросы:

- •2 Методы уничтожения и утилизации биологических, ветеринарных и прочих сельскохозяйственных отходов

- •2.1 Гигиеническая оценка методов обезвреживания опасных биологических отходов

- •2.2 Инсинерация

- •2.3 Плазменный пиролиз

- •2.4 Пиролизная инсинерация

- •2.5 Сжигание в кипящем слое

- •2.6 Калифорнийские черви

- •2.7 Компостирование

- •2.8 Химическая утилизация

- •2.9 Ветеринарно-санитарные утилизационные заводы

- •Контрольные вопросы:

- •3 Изменения, происходящие в органическом веществе трупов животных в процессе их утилизации

- •3.1 Основная проблема

- •3.2 Посмертная декомпозиция

- •3.4 Микробные факторы декомпозиции

- •3.5 Брожение и гниение органических соединений

- •3.6 Органические вещества в сточной воде

- •3.7 Шкуры и побочные продукты убоя, кости

- •3.8 Кровь

- •Контрольные вопросы:

- •4 Основной технологический процесс

- •4.1 Прием сырья и его подготовка к переработке

- •4.2 Перевалка сырья

- •6.3 Разваривание и стерилизация сырья

- •4.4 Автоклав

- •4.5 Дальнейшая обработка промежуточного продукта

- •4.6 Сушка разваренного и стерилизованного продукта

- •4.7 Прессование

- •4.8 Дробление и размол сухого продукта

- •4.9 Хранение муки

- •4.10 Вторичная очистка жира

- •4.11 Переработка и сушка крови

- •Контрольные вопросы:

- •5 Практическая деятельность предприятий по утилизации биологических отходов

- •5.1 Политико-экономические требования

- •5.2 Процесс утилизации

- •5.3 Меры по обеспечению охраны окружающей среды

- •5.4 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний животных

- •Контрольные вопросы:

- •6 Система транспортировки биоотходов

- •6.1 Требования, предъявляемые к технологии перевозок

- •6.2 Транспортировка сырья в пределах предприятия

- •6.3 Съемка шкур, измельчение трупов животных и загрузка сырья

- •6.4 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации в пределах предприятия

- •6.4.1 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, не использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.2 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, использующих аппарат предварительной варки

- •6.4.3 Транспортировка промежуточных продуктов утилизации на предприятиях, применяющих метод декантации

- •6.4.4 Транспортировка продукта при размоле

- •6.4.5 Транспортировка продукта при обработке жира и производстве кормового мяса

- •6.5 Транспортировка подлежащего утилизации сырья на животноводческих предприятиях

- •6.6 Транспортировка конфискатов, отходов убоя и кормовой крови на бойнях

- •6.7 Оптимизация перевозок и экономические показатели рентабельного использования автопарка на утилизационном предприятии

- •Контрольные вопросы:

- •7 Организация работы по утилизации отходов на птицекомбинатах промышленного типа

- •7.1 Трупы птиц, отходы их убоя и переработки

- •7.2 Предприятия по переработке отходов убоя птицы, инкубаторских отходов и трупов птиц

- •7.3 Меры, направленные на профилактику эпизоотии

- •7.4 Уничтожение возбудителей заболеваний

- •7.5 Чистая сторона утилизационных предприятий

- •Контрольные вопросы:

- •8 Санитарно-гигиенический режим в деятельности предприятий по утилизации биологических отходов

- •8.1 Подробности (на примере сальмонеллеза)

- •8.2 Мероприятия по очистке и дезинфекции на утилизационном предприятии

- •8.3 Санитарный план предприятий по утилизации трупов животных

- •8.4 Обособление территории предприятия по утилизации трупов животных

- •8.5 Защита персонала утилизационных предприятий от инфекции

- •Контрольные вопросы:

- •9 Очистка сточных вод предприятий по утилизации трупов животных

- •9.1 Сточная вода

- •9.2 Очистка сточной воды

- •9.3 Механическая очистка сточной воды

- •9.4 Анаэробные биологические методы

- •9.5 Аэробные биологические методы

- •9.6 Дезинфекция сточной воды

- •9.8 Повышение концентрации ила

- •9.9 Утилизация ила

- •9.10 Аэробная обработка

- •9.11 Гниение ила

- •Контрольные вопросы:

- •10 Дезодорация на предприятиях по утилизации биоотходов

- •10.1 Методы дезодорации

- •10.2 Окислительные методы

- •10.3 Другие возможности дезодорации

- •Контрольные вопросы:

- •11 Дезинфекция в системе ветеринарно-санитарных мероприятий

- •11.1 Современные химические дезинфицирующие средства и требования, предъявляемые к ним

- •Контрольные вопросы:

- •12 Современные технологии переработки птичьего помёта в органические и органоминеральные удобрения

- •Контрольные вопросы:

- •13 Гигиена уборки и утилизации навоза

- •13.1 Характеристика навоза

- •13.2 Способы улучшения качества навоза

- •13.3 Гигиена хранения навоза

- •13.4Гигиена обработки навоза

- •13.5Обеззараживание навоза

- •13.6 Компостирование навоза

- •13.7 Гигиена утилизации навоза

- •13.8 Охрана окружающей среды

- •13.9 Влияние систем удаления, обработки и утилизации навоза на ветеринарное состояние животноводческих хозяйств

- •13.10 Выбор технологии уборки и утилизации навоза

- •Контрольные вопросы:

- •14 Получение биогаза из отходов животного происхождения

- •14.1 Продукты из отходов животного и растительного происхождения

- •14.2 Технология получения биогаза

- •14.3 Оборудование для производства биогаза

- •14.4 Биогазовая установка для фермерских хозяйств

- •14.5 Техника безопасности при производстве биогаза

- •Контрольные вопросы:

- •15 Технология переработки биологических отходов, включая отходы животного происхождения

- •Контрольные вопросы:

- •Список использованных источников

Контрольные вопросы:

Методы дезинфекции в системе ветеринарно-санитарных мероприятий?

Современные химические дезинфицирующие средства и требования, к ним?

12 Современные технологии переработки птичьего помёта в органические и органоминеральные удобрения

Утилизация птичьего помёта, навоза домашних животных, при их производстве в промышленном масштабе представляет собой нерешённую на сегодняшний день экологическую проблему. С другой стороны эти продукты бесценны, как сырьё для производства органических и органоминеральных удобрений. Масштабы этого производства только для Белгородской области могут быть оценены в 1,2-1,5 млрд. рублей. Применение органических и органоминеральных удобрений, в отличие от минеральных удобрений, не приводит к истощению почвы, а наоборот, способствует её восстановлению. В дополнение к этому повышение урожайности культур оценивается от 30 до 80% в зависимости от культуры и вида удобрения. Есть решения и композиции органоминеральных удобрений на основе биогумуса, которые увеличивают урожай.

Наличие сырья, сосредоточенного в больших количествах на птицефабриках Белгородской области позволяет подходить к решению экологической проблемы чисто прагматично – проблему превратить в экономически целесообразный бизнес.

Группа компаний, куда входят ОАО НИИ ТМП, ООО «Маджерик Агро», ООО «Полимарк», НПФ «Парадокс Груп», ООО «Хартроникс» при содействии администрации Белгородской области, учитывая вышеперечисленные факторы, приступила к разработке и реализации проекта переработки помёта птицы в промышленном масштабе.

Предлагаемый проект характеризуется высокой рентабельностью для переработчика помёта за счёт использования бесплатного сырья и, экономией средств, для производителя помёта, который должен платить налог более 450 рублей за тонну не переработанного помёта.

В настоящее время решение поставленной задачи сдерживается по нескольким причинам:

- высокой ценой типовых зарубежных технологий и оригинальных отечественных для промышленного масштаба переработки помёта и навоза;

- налог на не переработанный помёт, введённый постановлением Правительства РФ в 2003 г. плохо используется, как инструмент давления на предприятия для принятия мер по переработке помёта и навоза;

- отсутствием аналитической информации у потенциальных инвесторов существующей проблемы и привлекательности инвестиций в данный сегмент производства;

- рисками сбыта органических удобрений в виду финансовых возможностей производителей сельхозпродукции, а точнее ограниченной информацией о свойствах данных удобрений.

Бизнес задачей настоящего проекта является:

создание предприятия для строительства типовых биофабрик по переработке птичьего помёта в органические и органоминеральные удобрения, которые войдут в состав объединения. Предприятие планирует производить оборудование, осуществлять его поставку, передавать лицензию на использование технологии, проводить послегарантийный ремонт, централизовано осуществлять поставку органических удобрений на рынок.

Первая очередь проекта, включает строительство биофабрики перерабатывающей помёт кур-несушек в органическое удобрение птицефабрики «Северная». Проект характеризуется сл. показателями:

Общий объём инвестиций – до 45 млн. рублей. Период проектирования, строительства и начала производства 12 месяцев. Объём переработки помёта в сутки 230 тонн, влажностью от 58 до 75%. Выход готового продукта влажностью 10% до 50 тонн в сутки, до 20000 тонн в год. Выручка от реализации в год составит до 110 млн. рублей. Предполагаемая прибыль – до 45 млн. рублей. Период окупаемости проекта с момента инвестирования 2 года.

Вторая очередь проекта, включает строительство ещё двух биофабрик по переработке помёта кур-несушек и одной фабрики по переработке помёта бройлера для агро холдинга ООО «Белгород-семена». Перечисленные фабрики первой и второй очереди проекта, объединяются в один производственный комплекс с объёмом производства органического удобрения до 60 000 тонн в год. Третья очередь проекта включает развитие предприятия и увеличение объёма продукции за счёт производства органоминеральных удобрений и строительства ряда биофабрик по переработке подстилочного помёта бройлера с последующим включением этих биофабрик в общий производственный холдинг.

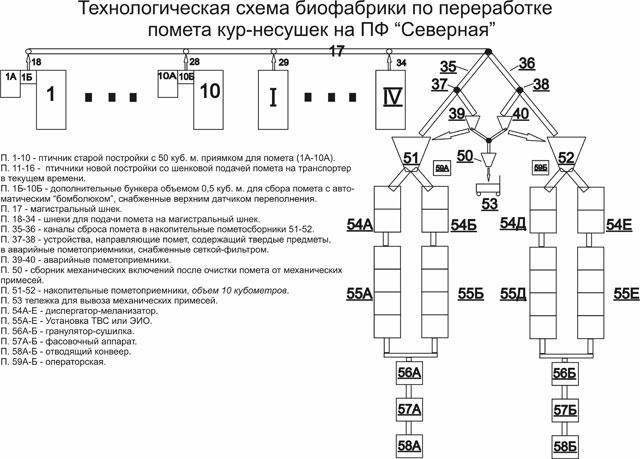

Рисунок 29 - Технологическая схема биофабрики по переработке помета кур-несушек на ПФ «Северная»

Из ряда предлагаемых технологий на мировом рынке, можно выделить две основные:

- переработка помёта птицы за счёт процесса ферментации и получения в качестве органического удобрения «биокомпоста»;

- тунельную высокотемпературную сушку (ТВС) с выделением органического (органоминерального) удобрения.

Необходимо отметить, что в принципе обе технологии представляют большой интерес для промышленного масштаба. Однако агрегатное состояние сырья (помёт кур-несушек поступает без наполнителя-источника клетчатки; помёт бройлера может быть адсорбирован на соломе, лузге семечек, опилках, стружке; навоз свиней очень разбавлен водой до 92%) не позволяет вести эффективную ферментацию помёта-кур несушек, поскольку он поступает на переработку без наполнителя, а подвоз наполнителя экономически не всегда оправдан.

Помёт бройлера без подготовки сырья неэффективно перерабатывать по технологии ТВС.

- Поэтому мы начали работу с переработки помёта кур-несушек, исключив базовую технологию процесса ферментации, а также по причине не найденных к настоящему времени оптимальных решений технологической обвязки процесса ферментации с объёмом сырья поступающего свыше 100 тонн в сутки.

В связи с этим наша компания разработала бизнес-план реализации проекта, базирующегося на двух современных технологиях ТВС и электронно-ионного окисления (ЭИО), специализированных для переработки помёта кур-несушек.

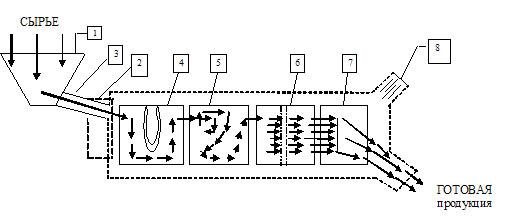

Примерная схема технологического процесса переработки помёта кур-несушек методом тунельной высокотемпературной сушки.

Для массового производства нового удобрения ООО НПО «ПАРАДОКС ГРУП» в 2005г смонтировало экспериментальную модель установки. За период до мая 2006 года установка по производству удобрения прошла испытательный цикл. Было установлено, что исследуемая установка соответствует требуемым нормам и пригодна для производства высококачественного удобрения «Paradox». За организацию производства конкурентоспособного высококачественного органического удобрения «Paradox» предприятие в 2005 году получило диплом лауреата общенационального конкурса «ВИЩА ПРОБА».

Рисунок 30 - Примерная схема технологического процесса

1. Загрузочный бункер; Теплогенератор переменного действия;

2. Транспортёрное устройство;

3. Блок дегидратации;

4. Блок глубокой нитрификации туннельного типа;

5. Блок дробления полуфабриката;

6. Блок отбора готового продукта;

7. Система пыле - газоочистки.

Рисунок 31 - Технологическая схема переработки помета методом ЭИО

Электронно-ионная технологическая схема переработки помёта.

Технология ЭИО не имеет мировых аналогов и разрабатывается в формате «ноу-хау», при этом предусматривается масштабирование лабораторной установки до промышленного образца.

Решением руководства области этот проект получил максимально возможные преференции на сегодняшний день – открыто финансирование НИОКР на создание пилотной установки.

Разрабатываемая нами технология электронно-ионного окисления (ЭИО) с выделением органического удобрения может быть отнесена к универсальной технологии.

Таким образом, данный Бизнес – проект рассматривает 2 современные технологии переработки птичьего помёта с целью выбора и оценки их применимости в типовых проектах биофабрик по переработке помёта без червей.

Описание ряда технологий переработки птичьего помёта без червей:

Простая технология: для ферментации помёта может быть применена так называемая «простая технология», использующая укладку помёта в бурты с применением естественной и принудительной аэрации, а также специальных добавок для ускоренной ферментации. Это позволит провести ферментацию максимум за 3 месяца, что в 5 раз быстрее, чем в естественных условиях на картах утилизации. Конечным продуктом производства является органическое удобрение - «Биокомпост», гумифицированное до 24%.

Технология с использованием малых, либо больших ферментёров: технология предусматривает автоматизированный процесс загрузки и выгрузки помёта в ферментёры с контролем процесса ферментации по температуре, влажности, кислороду и др. параметрам. Технологическое оформление данного процесса позволит провести ферментацию в течение 2 суток, что в 225 раз быстрее, чем в естественных условиях. Конечным продуктом производства является органическое удобрение - «Биокомпост», гумифицированное до 24%.

Критическая технология ЭИО: предусматривает жидкофазное окисление на границе двух фаз, что приводит к уникальному продукту, содержащему в несколько раз больше гуминовых веществ, чем в любом вышеописанном продукте. Данный процесс происходит в 5400 раз быстрее, чем в естественных условиях, т.е. за 2 часа. Конечным продуктом производства является органическое удобрение - «Парадокс-экстра», гумифицированное до 35%.

Технология производства ТВС: данная технология предусматривает тунельную сушку исходного сырья в интервале температур от 12000 С на входе и до 600 С на выходе. Конечным продуктом производства является органическое удобрение - «Парадокс», например, из помёта кур-несушек, гумифицированное до 27 %.

Разработка ОМУ. ОМУ будут, производится на основе Парадокса, Парадокс-экстра, с добавкой мелиоранта, а при необходимости и минеральной составляющей, дающие максимальную прибавку в конечном урожае. В композицию ОМУ возможно будет включён микроэлемент в нано-форме.

ОМУ будут производиться в виде «универсального», так и специализированного удобрений для различных культур - всего 8 наименований.

Экспериментальное органоминеральное удобрение «БИОГУМУС+» разработано нами, и его показатели представлены в таблице 1. в сопоставлении с другими типами ОМУ.

В качестве органического компонента в нём используется биогумус с содержанием гуминовых веществ не менее 25% (производство г. Рыльск, Курская обл.), в который добавлены минеральные составляющие: азот (аммиачная селитра), фосфор (двойной суперфосфат) и калий (сульфат калия). Кроме того, в удобрении в качестве наполнителя использовалась агроруда (рудник Поддубного А.П., Губкинский район Белгородской области).

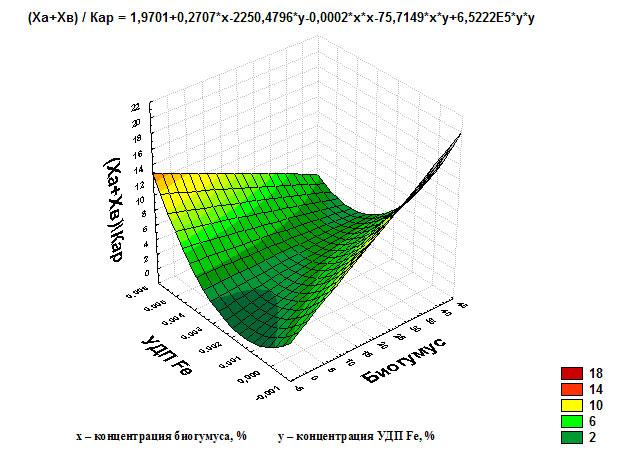

Рисунок 32 - Зависимость накопления отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам в листьях редиски от УДП железа и биогумуса

Для определения наиболее эффективного по концентрациям компонентов органоминерального удобрения были проведены эксперименты в лотках по выращиванию редиски. Всего было десять вариантов с различными концентрациями компонентов, входящих в удобрение. Семена редиски обрабатывались перед посевом различными концентрациями суспензии ультрадисперсного железа (нанопрепарат железа). В качестве результата влияния органоминерального удобрения на рост редиски определяли накопление растительных пигментов в хлоропластах листьев растений (хлорофиллы a, b и каротиноиды). Известно, что между концентрацией растительных пигментов в листьях растений и их урожайностью существует корреляционная связь с коэффициентом корреляции, близким к R = 1. На основании экспериментальных данных с использованием множественного регрессионного анализа были построены математические модели зависимости биотической активности растений от всех компонентов органоминерального удобрения. В качестве примеров на рис. 4,5 приводятся математические модели зависимости отношения суммы хлорофиллов к каротиноидам, а также суммы хлорофиллов (a + b) от концентрации компонентов органоминерального удобрения.

Рисунок 33 - Зависимость накопления суммы хлорофиллов в листьях редиски от концентрации биогумуса и наножелеза

Анализ трёхмерного графика (рис.32) показывает, что зона оптимального действия органоминерального удобрения для зелёных растений находится в левом верхнем углу графика, а для клубневых растений в нижней части графика.

Из графика (рис. 32) чётко видно, что наибольшая эффективность действия органоминерального удобрения для зелёных растений достигается при соотношении концентраций компонентов удобрений расположенных в верхней части графика, минимальный эффект действия удобрения находится при соотношении концентраций расположенных в правом нижнем углу графика.

Предлагаемая методика с применением математического анализа позволяет разрабатывать многокомпонентные органоминеральные удобрения в более короткие сроки, значительно снижать затраты на эти исследования и находить наиболее эффективные соотношения компонентов органоминеральных удобрений для получения высокой урожайности и качества сельскохозяйственных культур.