- •Техникум ж. Д.

- •V л 3 д с л первый

- •Глава 1общие понятия об эксплуатационной работе

- •1.2. Основные принципы организации движгния

- •1.3. Понятие о поезде и сопровождающих его перевозочных документах. Классификация поездов

- •1.4. Понятир о системг кодирования информации

- •Глава 2 управление железнодорожным транспортом

- •2.1. Принципы управления

- •Глава 3 общие сведения

- •3.1, Назначение станций

- •3.2. Управление станцией

- •Глава 4 технологический процесс работы станции

- •4.1. Задачи и содержание технологического процесса

- •4.2. Характеристика вагоно- и поездопотоков

- •4.3. Специализация парков и путей

- •4.4. Разработка и утверждение технологического процесса

- •Глава 5. Маневровая работа

- •5Л. Основные понятия. Маневровые локомотивы

- •5.2. Виды маневров и способы их выполнения

- •5.4. Нормирование маневровых операций

- •Значения коэффициентов а и б для расчета технологического времени сортировки вагонов на вытяжных путях, мин

- •Значения коэффициентов в, е, ж и и для определения технологического времени, необходимого на расстановку вагонов в составе согласно требованиям птэ

- •6.1. Операции и техническое оснащение. Опорные промежуточные станции

- •6.3. Работа со сборными поездами

- •6.4. Организация безотцепочных и отделочных операций

- •Глава 7

- •7.2. Поезда с переломом нормы массы (веса) и групповые

- •7.4. Соединенные поезда

- •Глава 8

- •8.1. Принципы организации расформирования и формирования поездов

- •8.2. Обработка составов по прибытии

- •8.5. Нормирование горочных операций

- •Средняя скорость роспуска вагонов с механизированной горки в зависимости от количества вагонов в отцепе (км/ч)

- •8.6 Технология работы горки

- •8.7. Пути интенсификации работы горок

- •8.8 Накопление вагонов на состав. Окончание формирования поездов

- •8.9. Обработка составов перед отправлением

- •Глава 9 организация работы технической конторы

- •9.2. Оборудование технической конторы

- •Шифры единой сетевой разметхи по назначениям плана формирования станции Орехово-Зуево Московской дороги

- •План формирования станции Орехово-Зуево (составлен по принципу возрастания кодов единой сетевой разметки)

- •9.5. Автоматизация подготовки натурных листов и учета наличия вагонов в сортировочном парке

- •9.6. Техника безопасности в раьоте операторов технической конторы

- •Глава 10

- •10.2. Обеспечение взаимодействия станционных процессов

- •10.3. Элементы сетевого планирования в технологии работы станций

- •Расчет показателей сетевого графика обработки на сортировочной станции состава поезда с замыкающей группой

- •10 4, Передовой опыт станции люблино-сортировочное

- •10.5. Суточный план-график работы станции

- •Глава II

- •11.1. Операции, выполняемые с местными вагонлми

- •11.2. Технология работы с местными вагонами

- •11.5. Обработка вагонов на подъездных путях.

- •11.6. Диспетчерское руководство местной работой

- •Глава 12

- •12.1. Оперативные планы и их содержание

- •12.2. Информация о подходе поездов

- •12.3 Расчет поездообразования

- •Расчетная ведомость накопления составов

- •12.4. Использование эвм для составления оперативных планов

- •12.5. Выполнение оперативных планов

- •Глава 13

- •13.1. Основные направления

- •13.2. Механизация и автоматизация процессов в парках станции

- •13.4. Автоматизированные системы управления для станций и узлов как составная часть асужт

- •Глава 14 учет и анализ работы станции

- •14.1. Значение учета работы станции

- •14.2. Первичная документация станционной отчетности

- •14.7. Анализ работы станции

- •15.3. Организация снегоборьбы

- •Глава 16

- •На станциях

- •16.1. Мероприятия по обеспечению безопасности движения

- •Глава 17 организация работы железнодорожных узлов

- •17.2. Организация вагонопотоков, движения поездов и развоза местного груза

- •17.3. Оперативное руководство работой узла

- •17.4. Организация слаженной работы транспортных узлов

- •18.2. Содержание и показатели плана формирования поездов

- •18.4. Последовательность составления плана формирования поездов

- •18.5. Взаимосвязь плана формирования

- •Глава 19 организация вагонопотоков с мест погрузки

- •19.1. Значение маршрутизации. Календарное планирование и сгущение погрузки

- •19.2. Определение эффективности маршрутов с мест погрузки "

- •19.3. Виды маршрутов. Разработка плана отправительской и ступенчатой маршрутизации перевозок

- •Календарное расписание погрузки

- •19.4. Квартальное и месячное планирование погрузки маршрутов

- •19.5. Особенности маршрутизации перевозок массовых грузов

- •Глава 20

- •20.1. Основные принципы

- •20.2. Процесс накопления вагонов и меры сокращения его продолжительности

- •20.3. Экономия вагоно-часов при пропуске вагонов

- •20.4. Выделение назначения специализации по условию ускорения оборота вагонов и сокращения себестоимости перевозок

- •20.6. Разработка плана формирования одногруппных поездов методом абсолютного расчета

- •Четырех опорных станций

- •20.8. Организация групповых поездов

- •20.10. Маршрутизация порожних вагонопотоков

- •20.11. Участковые и сборные поезда

- •20.12. Скорые и ускоренные грузовые поезда

- •20.13. Понятие о планах формирования вагонов

- •20.14. Проверка соответствия плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций

- •Глава 21

- •21.1. Контроль и анализ выполнения плана формирования

- •21.2. Оперативная корректировка плана формирования. Формирование дальних сквозных поездов сверх плана

- •Раздел четвертый

- •22.2. Графическое изображение движения поездов.1 форма и содержание графика

- •22.3. Классификация графиков и условия их применения

- •22.4. Расписание движения поездов

- •Раздел IV содержит собственно расписание грузовых поездов (в ч. Мин) по следующей форме:

- •22.5. Основные вопросы теории графика

- •Глава 23 расчет элементов графика движения поездов

- •23.1. Элементы графика

- •23.3. Скорости движения и времена хода поездов

- •23.4. Расчет станционных интервалов

- •23.6. Обеспечение требований безопасности при расчете интервалов

- •24.1. Основные понятия

- •24.6. Понятие о расчете пропускной способности станции1

- •24.7. Понятие о расчете пропускной способности на эвм

- •Глава 25

- •25.2. Реконструктивные мероприятия

- •Глава 26 обслуживание поездов локомотивами

- •26.2. Организация труда и отдыха локомотивных бригад

- •Глава 27

- •27.1. Понятие о местной работе и основах ее организации

- •Данные об отправках и прибытии вагонов по станциям участка а — б

- •27.2. Способы обслуживания местной работы промежуточных станций

- •27.3. Сборные поезда, их специализация :

- •27.4. План-график местной работы и порядок его составления

- •27.5. Выбор оптимального варианта местной работы

- •Глава 28 составление графика движения поездов

- •28.1. Исходные данные

- •28.2. Порядок составления графика

- •28.5 Порядок прокладки нл графике грузовых поездов в увязке с оборотом локомотивов и работой станции

- •28.6. Увязка графика движения с планом формирования поездов

- •28.7. Вариантные графики движения поездов

- •28.8. Понятие о составлении графика движения поездов с помощью эвм. Пути совершенствования графиков движения

- •Глава 29 основы организации пассажирского движения

- •29Л. Требования к организации пассажирских перевозок

- •29.2. Виды пассажирских перевозок и классификация пассажирских поездов

- •29.4. Составы пассажирских поездов и их формирование

- •29.4. Составы пассажирских поездов и их формирование

- •29.5. Основы планирования пассажирских перевозок

- •29.7. Руководство пассажирским движением

- •Глава 30

- •30.1. Установление массы и скорости пассажирских поездов

- •30.4. Составление расписания пассажирских поездов и расчет потребного количества составов и вагонов

- •21 24 Рис. 30 4. Варианты прокладки на графике пассажирского поезда местного сообщения

- •30.5. Согласование пассажирских поездов с другими видами транспорта

- •30 6 Обслуживанир пассажирских поездов

- •Глава 31 организация пригородного пассажирского движения

- •31.1. Особенности пригородного движения и его организации

- •31.2. Расчет числа пригородных поездов и распредгление их по времени суток

- •31.3. График движения поездов пропускная способность пригородной линии

- •Глава 32 организация работы пассажирских станций

- •32.1. Технологический процесс станции

- •32.2. Обработка транзитного поезда

- •32.3. Операции по прибытии поезда на конечную станцию

- •32.4. Обработка составов на путях

- •Время на текущий осмотр, текущий ремонт и экипировку составов пассажирских поездов

- •32.5. Операции по отправлению дальних и местных поездов. Обработка пригородных составов

- •32.6. Суточный план-график и руководство работой станции

- •33 2 Государственный план перевозок —

- •Глава 34 техническое нормирование эксплуатационной работы

- •34.1. Задачи технического нормирования

- •34.4. Планирование норм передачи поездов по стыковым пунктам

- •Глава 35

- •35.3. Пробеги вагонов. Коэффициент порожнего пробега

- •Простой вагонов под грузовыми операциями

- •Оборот и среднесуточный пробег вагона

- •35.7. Среднесуточный пробег и производительность вагона

- •35.8. Пути ускорения оборота вагона, повышения среднесуточного пробега и производительности вагона

- •Влияние изменений отдельных показателей на производительность вагона

- •35.9. Расчет норм рабочего парка грузовых вагонов

- •Наличие транзитных вагонов на отделении назначением за выходные пункты дороги

- •Глава 36 показатели использования локомотивов

- •36.1. Парки локомотивов, учет и анализ их работы

- •36.2. Пробеги локомотивов. Коэффициент вспомогательного пробега

- •36.4. Бюджет времени использования локомотивов

- •36.5 Среднесуточный пробег и производительность локомотивов

- •36.6. Расчет потребного парка поездных локомотивов

- •Глава 37

- •37.2. Составление суточного и сменного планов поездной и грузовой работы отделения

- •37.3. Использование эвм для оперативного планирования эксплуатационной работы

- •37.4. Понятие о регулировании погрузки, вагонных и локомотивных парков

- •Глава 38 диспетчерское руководство движением поездов

- •38.2. Роль, права и обязанности поездного диспетчера

- •38.6. Передовые приемы и методы диспетчерского руководства

- •38.7. Организация пропуска поездов

- •Глава 39

- •39.1. Задачи и виды анализа. Анализ поездного положения

- •39.2. Анализ состояния безопасности движения и производственной дисциплины

- •39.3. Анализ выполнения технических норм работы отделения

- •Список литературы

- •Глава 1 Общие понятия об эксплуатационной работе

- •Глава 2 Управление желечнодорожным транспортом

- •Глава 3 Общие сведения

- •Глава 4 Технологический процесс работы станции

- •Глава 8

- •Глава 9 Организация работы технической конторы

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 21

- •Глава 22

- •Глава 23 Расчет элементов графика дв"жен»я пое"ов

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 27 Организация местной работы участка и района

- •Глава 28 Составление графика движения поездов

- •Глава 29 Основы организации пассажирского движения

- •Глава 31

- •Глава 33 Основы управления днижением

- •Глава 35 Показатели использования [рутовых ваюнов

- •Глава 36 Показатели использования локомотивов

- •Глава 37 Оперативное планирование эксплуатационной работы

- •Глава 38 Диспетчерское руководство движением поездов

23.3. Скорости движения и времена хода поездов

ПО ПЕРЕГОНАМ; СТОЯНКИ ПОЕЗДОВ . НА СТАНЦИЯХ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Скорость движения наряду с массой поезда является важнейшим показателем, определяющим технический уровень железнодорожного транспорта и качество организации движения. Повышение скорости позволяет сократить сроки доставки грузов, а также ускорить оборачиваемость подвижного состава и выполнить заданный объем перевозок меньшим количеством локомотивов и вагонов.

286

Рост скоростей движения ведет к увеличению производительности труда работников, связанных с движением поездов Различают следующие значения скоростей: конструкционная, определяемая конструкцией локомотивов и вагонов. Современные грузовые локомотивы и вагоны рассчитаны на движение со скоростью 100— 120 км/ч, пассажирские—140—160 км/ч; максимальная допустимая по состоянию пути, искусственных сооружений, а также в зависимости от профиля пути, серии локомотивов и мощности тормозных средств; расчетная — минимально допустимая скорость, с которой локомотив может вести поезд установленного веса на расчетном подъеме; у каждого типа локомотива своя величина расчетной скорости; ходовая — средняя скорость движения поезда по участку без учета времени на разгон и замедление. Время хода поездов по перегонам определяется величиной ходовой скорости, которая зависит от максимально допустимой и расчетной скоростей; техническая (в отличие от ходовой) учитывает время на разгон и замедление поездов, а участковая, кроме того, и время стоянки поездов на промежуточных станциях.

Величина участковой скорости зависит от технической скорости и продолжительности стоянок поезда на участке, а последние — от заполнения пропускной способности и идентичности перегонов, которыми определяются задержки поездов при скрещении и обгонах на однопутных участках, а также от качества составления графика. На двухпутных линиях стоянки на промежуточных станциях вызываются задержкой грузовых поездов под обгоном пассажирскими и другими срочными, а также работой сборных поездов на промежуточных станциях. В некоторых случаях поезда на промежуточных станциях задерживаются для опробования автотормозов, смены бригад и из-за других причин.

Продолжительность стоянок под обюнами и при скрещениях, а следовательно, и величина участковой скорости зависят от технической вооруженности участка, размеров движения грузовых и особенно пассажирских поездов и соотношения скоростей их движения, а также от организации пропуска поездов через промежуточные станции. При одинаковой технической вооруженности участка и размерах движения решающее влияние на продолжительность стоянок поездов (на промежуточных станциях) оказывает прокладка поездов на графике, т. е. качество составления графика движения поездов.

Отношение величины участковой скорости к технической называется коэффициентом скорости

Р=-^-. (23,3)

Одна из важнейших задач организации движения — повышение коэффициента скорости, т. е. максимальное сокращение разницы между участковой и технической скоростью.

287

Величину технической скорости определяют после составления графика, так как от прокладки поездов зависит число остановок для скрещений, обгонов и технических нужд, а следовательно, и общее время, затраченное на разгоны и замедления, так же после составления графика определяют участковую и маршрутную скорости.

Маршрутная — среднесуточная скорость движения поезда на всем пути следования от станции формирования до станции назначения с учетом стоянок на промежуточных, участковых и сортировочных станциях.

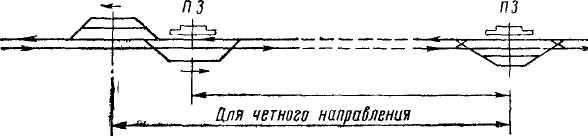

Время хода поезда по межстанционному перегону определяется как с остановками на станциях, так и без остановок («чистое» время хода). Длина перегона определяется по расстоянию между осями приемо-отправочных парков смежных станций (рис. 23.3), а длина межпостового перегона и блок-участка — по расстоянию между осями приемо-отправочных парков или проходными сигналами (промежуточными светофорами).

Время хода определяют в момент проследования середины поезда мимо заданных пунктов (осей, светофоров, блокпостов, пассажирских зданий и т. п.).

Времена хода определяют для безостановочного прохода поездами станций и для случая остановок на станциях. Разность полученных величин определяет норму времени на разгон и замедление.

При предварительных расчетах к чистому перегонному времени хода добавляют время на разгон, принимаемое равным 1 мин (а при трудных условиях трогания с места грузовых поездов — 2 мин), и время на замедление, равное также 1 мин. Для моторва-гонных пригородных электропоездов время на разгон и замедление принимают равным по 0,5 мин.

Время хода определяется тяговыми расчетами и проверяется опытными поездками поездов. В качестве нормативов графика задается «чистое» время хода по каждому перегону по направлениям движения, а также время на разгон и замедление; эти нормативы указываются на бланке графика и в книжках служебного расписания движения поездов.

Стоянки поездов на станциях и их продолжительность. Стоянки поездов предусматриваются на промежуточных, участковых, сортировочных, пассажирских и грузовых станциях для выполне-

Четное

Нечетное

Для

нечетного направления

ния технических, коммерческих операций, посадки и высадки пассажиров, смены локомотивов и бригад.

На промежуточных станциях выполняются также операции по прицепке или отцепке второго локомотива при двойной тяге или подталкивании, отцепке или прицепке вагонов сборных поездов, причем в ряде случаев маневровую работу выполняет поездной локомотив сборного поезда.

Нормативы продолжительности стоянок устанавливаются отдельно для каждой станции в соответствии с технологическим процессом обработки поездов, порядком, описанным выше в разделе втором учебника. Стоянки поездов на промежуточных станциях для технических и коммерческих нужд следует по возможности совмещать со стоянками под скрещением или обгоном.

Нормативы времени на технические операции с локомотивами в основных и оборотных депо определяются технологией осмотра и ремонта, затратами времени на проход локомотивов от поезда до пункта осмотра и обратно, а также продолжительностью операций по приему и сдаче локомотива бригадами. При сменной езде на длинных тяговых плечах локомотивы транзитных поездов осматриваются без отцепки от поезда; смена бригад происходит на приемо-отправочных путях станций. Нормативы продолжительности стоянок поездов и на технические операции с локомотивами определяются на основе аналитических расчетов и хронометраж-ных наблюдений, с учетом опыта работы передовых машинистов, работников станции, локомотивных и вагонных депо.