- •Техникум ж. Д.

- •V л 3 д с л первый

- •Глава 1общие понятия об эксплуатационной работе

- •1.2. Основные принципы организации движгния

- •1.3. Понятие о поезде и сопровождающих его перевозочных документах. Классификация поездов

- •1.4. Понятир о системг кодирования информации

- •Глава 2 управление железнодорожным транспортом

- •2.1. Принципы управления

- •Глава 3 общие сведения

- •3.1, Назначение станций

- •3.2. Управление станцией

- •Глава 4 технологический процесс работы станции

- •4.1. Задачи и содержание технологического процесса

- •4.2. Характеристика вагоно- и поездопотоков

- •4.3. Специализация парков и путей

- •4.4. Разработка и утверждение технологического процесса

- •Глава 5. Маневровая работа

- •5Л. Основные понятия. Маневровые локомотивы

- •5.2. Виды маневров и способы их выполнения

- •5.4. Нормирование маневровых операций

- •Значения коэффициентов а и б для расчета технологического времени сортировки вагонов на вытяжных путях, мин

- •Значения коэффициентов в, е, ж и и для определения технологического времени, необходимого на расстановку вагонов в составе согласно требованиям птэ

- •6.1. Операции и техническое оснащение. Опорные промежуточные станции

- •6.3. Работа со сборными поездами

- •6.4. Организация безотцепочных и отделочных операций

- •Глава 7

- •7.2. Поезда с переломом нормы массы (веса) и групповые

- •7.4. Соединенные поезда

- •Глава 8

- •8.1. Принципы организации расформирования и формирования поездов

- •8.2. Обработка составов по прибытии

- •8.5. Нормирование горочных операций

- •Средняя скорость роспуска вагонов с механизированной горки в зависимости от количества вагонов в отцепе (км/ч)

- •8.6 Технология работы горки

- •8.7. Пути интенсификации работы горок

- •8.8 Накопление вагонов на состав. Окончание формирования поездов

- •8.9. Обработка составов перед отправлением

- •Глава 9 организация работы технической конторы

- •9.2. Оборудование технической конторы

- •Шифры единой сетевой разметхи по назначениям плана формирования станции Орехово-Зуево Московской дороги

- •План формирования станции Орехово-Зуево (составлен по принципу возрастания кодов единой сетевой разметки)

- •9.5. Автоматизация подготовки натурных листов и учета наличия вагонов в сортировочном парке

- •9.6. Техника безопасности в раьоте операторов технической конторы

- •Глава 10

- •10.2. Обеспечение взаимодействия станционных процессов

- •10.3. Элементы сетевого планирования в технологии работы станций

- •Расчет показателей сетевого графика обработки на сортировочной станции состава поезда с замыкающей группой

- •10 4, Передовой опыт станции люблино-сортировочное

- •10.5. Суточный план-график работы станции

- •Глава II

- •11.1. Операции, выполняемые с местными вагонлми

- •11.2. Технология работы с местными вагонами

- •11.5. Обработка вагонов на подъездных путях.

- •11.6. Диспетчерское руководство местной работой

- •Глава 12

- •12.1. Оперативные планы и их содержание

- •12.2. Информация о подходе поездов

- •12.3 Расчет поездообразования

- •Расчетная ведомость накопления составов

- •12.4. Использование эвм для составления оперативных планов

- •12.5. Выполнение оперативных планов

- •Глава 13

- •13.1. Основные направления

- •13.2. Механизация и автоматизация процессов в парках станции

- •13.4. Автоматизированные системы управления для станций и узлов как составная часть асужт

- •Глава 14 учет и анализ работы станции

- •14.1. Значение учета работы станции

- •14.2. Первичная документация станционной отчетности

- •14.7. Анализ работы станции

- •15.3. Организация снегоборьбы

- •Глава 16

- •На станциях

- •16.1. Мероприятия по обеспечению безопасности движения

- •Глава 17 организация работы железнодорожных узлов

- •17.2. Организация вагонопотоков, движения поездов и развоза местного груза

- •17.3. Оперативное руководство работой узла

- •17.4. Организация слаженной работы транспортных узлов

- •18.2. Содержание и показатели плана формирования поездов

- •18.4. Последовательность составления плана формирования поездов

- •18.5. Взаимосвязь плана формирования

- •Глава 19 организация вагонопотоков с мест погрузки

- •19.1. Значение маршрутизации. Календарное планирование и сгущение погрузки

- •19.2. Определение эффективности маршрутов с мест погрузки "

- •19.3. Виды маршрутов. Разработка плана отправительской и ступенчатой маршрутизации перевозок

- •Календарное расписание погрузки

- •19.4. Квартальное и месячное планирование погрузки маршрутов

- •19.5. Особенности маршрутизации перевозок массовых грузов

- •Глава 20

- •20.1. Основные принципы

- •20.2. Процесс накопления вагонов и меры сокращения его продолжительности

- •20.3. Экономия вагоно-часов при пропуске вагонов

- •20.4. Выделение назначения специализации по условию ускорения оборота вагонов и сокращения себестоимости перевозок

- •20.6. Разработка плана формирования одногруппных поездов методом абсолютного расчета

- •Четырех опорных станций

- •20.8. Организация групповых поездов

- •20.10. Маршрутизация порожних вагонопотоков

- •20.11. Участковые и сборные поезда

- •20.12. Скорые и ускоренные грузовые поезда

- •20.13. Понятие о планах формирования вагонов

- •20.14. Проверка соответствия плана формирования путевому развитию и перерабатывающей способности станций

- •Глава 21

- •21.1. Контроль и анализ выполнения плана формирования

- •21.2. Оперативная корректировка плана формирования. Формирование дальних сквозных поездов сверх плана

- •Раздел четвертый

- •22.2. Графическое изображение движения поездов.1 форма и содержание графика

- •22.3. Классификация графиков и условия их применения

- •22.4. Расписание движения поездов

- •Раздел IV содержит собственно расписание грузовых поездов (в ч. Мин) по следующей форме:

- •22.5. Основные вопросы теории графика

- •Глава 23 расчет элементов графика движения поездов

- •23.1. Элементы графика

- •23.3. Скорости движения и времена хода поездов

- •23.4. Расчет станционных интервалов

- •23.6. Обеспечение требований безопасности при расчете интервалов

- •24.1. Основные понятия

- •24.6. Понятие о расчете пропускной способности станции1

- •24.7. Понятие о расчете пропускной способности на эвм

- •Глава 25

- •25.2. Реконструктивные мероприятия

- •Глава 26 обслуживание поездов локомотивами

- •26.2. Организация труда и отдыха локомотивных бригад

- •Глава 27

- •27.1. Понятие о местной работе и основах ее организации

- •Данные об отправках и прибытии вагонов по станциям участка а — б

- •27.2. Способы обслуживания местной работы промежуточных станций

- •27.3. Сборные поезда, их специализация :

- •27.4. План-график местной работы и порядок его составления

- •27.5. Выбор оптимального варианта местной работы

- •Глава 28 составление графика движения поездов

- •28.1. Исходные данные

- •28.2. Порядок составления графика

- •28.5 Порядок прокладки нл графике грузовых поездов в увязке с оборотом локомотивов и работой станции

- •28.6. Увязка графика движения с планом формирования поездов

- •28.7. Вариантные графики движения поездов

- •28.8. Понятие о составлении графика движения поездов с помощью эвм. Пути совершенствования графиков движения

- •Глава 29 основы организации пассажирского движения

- •29Л. Требования к организации пассажирских перевозок

- •29.2. Виды пассажирских перевозок и классификация пассажирских поездов

- •29.4. Составы пассажирских поездов и их формирование

- •29.4. Составы пассажирских поездов и их формирование

- •29.5. Основы планирования пассажирских перевозок

- •29.7. Руководство пассажирским движением

- •Глава 30

- •30.1. Установление массы и скорости пассажирских поездов

- •30.4. Составление расписания пассажирских поездов и расчет потребного количества составов и вагонов

- •21 24 Рис. 30 4. Варианты прокладки на графике пассажирского поезда местного сообщения

- •30.5. Согласование пассажирских поездов с другими видами транспорта

- •30 6 Обслуживанир пассажирских поездов

- •Глава 31 организация пригородного пассажирского движения

- •31.1. Особенности пригородного движения и его организации

- •31.2. Расчет числа пригородных поездов и распредгление их по времени суток

- •31.3. График движения поездов пропускная способность пригородной линии

- •Глава 32 организация работы пассажирских станций

- •32.1. Технологический процесс станции

- •32.2. Обработка транзитного поезда

- •32.3. Операции по прибытии поезда на конечную станцию

- •32.4. Обработка составов на путях

- •Время на текущий осмотр, текущий ремонт и экипировку составов пассажирских поездов

- •32.5. Операции по отправлению дальних и местных поездов. Обработка пригородных составов

- •32.6. Суточный план-график и руководство работой станции

- •33 2 Государственный план перевозок —

- •Глава 34 техническое нормирование эксплуатационной работы

- •34.1. Задачи технического нормирования

- •34.4. Планирование норм передачи поездов по стыковым пунктам

- •Глава 35

- •35.3. Пробеги вагонов. Коэффициент порожнего пробега

- •Простой вагонов под грузовыми операциями

- •Оборот и среднесуточный пробег вагона

- •35.7. Среднесуточный пробег и производительность вагона

- •35.8. Пути ускорения оборота вагона, повышения среднесуточного пробега и производительности вагона

- •Влияние изменений отдельных показателей на производительность вагона

- •35.9. Расчет норм рабочего парка грузовых вагонов

- •Наличие транзитных вагонов на отделении назначением за выходные пункты дороги

- •Глава 36 показатели использования локомотивов

- •36.1. Парки локомотивов, учет и анализ их работы

- •36.2. Пробеги локомотивов. Коэффициент вспомогательного пробега

- •36.4. Бюджет времени использования локомотивов

- •36.5 Среднесуточный пробег и производительность локомотивов

- •36.6. Расчет потребного парка поездных локомотивов

- •Глава 37

- •37.2. Составление суточного и сменного планов поездной и грузовой работы отделения

- •37.3. Использование эвм для оперативного планирования эксплуатационной работы

- •37.4. Понятие о регулировании погрузки, вагонных и локомотивных парков

- •Глава 38 диспетчерское руководство движением поездов

- •38.2. Роль, права и обязанности поездного диспетчера

- •38.6. Передовые приемы и методы диспетчерского руководства

- •38.7. Организация пропуска поездов

- •Глава 39

- •39.1. Задачи и виды анализа. Анализ поездного положения

- •39.2. Анализ состояния безопасности движения и производственной дисциплины

- •39.3. Анализ выполнения технических норм работы отделения

- •Список литературы

- •Глава 1 Общие понятия об эксплуатационной работе

- •Глава 2 Управление желечнодорожным транспортом

- •Глава 3 Общие сведения

- •Глава 4 Технологический процесс работы станции

- •Глава 8

- •Глава 9 Организация работы технической конторы

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •Глава 21

- •Глава 22

- •Глава 23 Расчет элементов графика дв"жен»я пое"ов

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Глава 27 Организация местной работы участка и района

- •Глава 28 Составление графика движения поездов

- •Глава 29 Основы организации пассажирского движения

- •Глава 31

- •Глава 33 Основы управления днижением

- •Глава 35 Показатели использования [рутовых ваюнов

- •Глава 36 Показатели использования локомотивов

- •Глава 37 Оперативное планирование эксплуатационной работы

- •Глава 38 Диспетчерское руководство движением поездов

5.2. Виды маневров и способы их выполнения

Маневры подразделяются на ряд видов.

Маневры расформирования. Прибывающие на станцию поезда включают вагоны, подлежащие погрузке или выгрузке (местные) и постановке в другие составы, формируемые станцией. Расстановка вагонов в соответствии с их назначением по путям накопления — это маневры расформирования.

Маневры формирования. Правилами технической эксплуатации железных дорог СССР и Инструкцией по движению и маневровой работе установлен определенный порядок расстановки вагонов в поездах. Так, вагоны с разрядными (взрывчатыми и ядовитыми веществами), опасными (сжиженными газами, легковоспламеняющимися веществами, кислотами) и с легкогорючими грузами при постановке в поезд должны иметь прикрытие от вагонов, занятых людьми, от вагонов, сопровождаемых проводниками, от паровозов на твердом топливе, а в необходимых случаях — и друг от друга. Размер минимального прикрытия в вагонах установлен Инструкцией по движению. В качестве прикрытия используют вагоны с другими грузами или порожние. В сформированном составе разность уровней горизонтальных осей сцепленных автосцепных приборов не должна превышать 100 мм. В составах сборных и других поездов, имеющих прицепку и отцепку в пути следования (групповые поезда), группы вагонов должны быть расставлены с учетом удобства работы на участке. Перечисленные правила и ряд других условий и вызывают необходимость выполнения маневров формирования.

На сортировочных и участковых станциях стремятся так орга» иизовать процесс расформирования, чтобы вагоны в накапливав* 38

мых поездах отвечали требованиям расстановки в составах и с ними не надо было выполнять дополнительные маневры формировании. Соимсщение процессов расформирования и формирования получило широкое распространение. Маневры, в процессе которых операции расформирования и формирования совмещаются, назы-ппюгси маневрами расформирования-формирования.

Маневры перестановки — передача составов или групп ваго-110» из одного парка станций в другой или с пути на путь в преде-лпх одного парка.

Маневры по отцепке и прицепке отдельных вагонов или их групп. Такие маневры выполняют при изменении массы транзитных поездов, обмене групп в групповых поездах, прицепке и отцепке нагонов от сборных поездов на промежуточных станциях.

Маневры по подаче вагонов к пунктам выполнения грузовых операций (погрузки, выгрузки, перегрузки, сортировки, перевески, проверки и др.) и уборке вагонов после окончания этих операций.

Прочие маневры. К ним относятся осаживание и подтягивание нагонов на путях сортировочного парка, подача вагонов к весам для взвешивания, подача неисправных вагонов для ремонта в вагонное депо и др.

Для выполнения маневров станции имеют специальные сортировочные устройства — вытяжные пути, сортировочные горки и полугорки.

Вытяжной путь — обычно тупиковый, соединен с сортировочными или погрузочно-разгрузочными путями и имеет выход и парки приема и отправления. Он может быть горизонтальным или с уклоном в сторону сортировочных путей. Маневры на вытяжных путях выполняют одним из следующих способов: осаживанием, изолированными, серийными, многогруппными толчками или способом непрерывной сортировки вагонов (на вытяжных путях специального профиля).

При маневрах осаживанием состав, взятый на вытяжной путь, осаживается локомотивом на тот путь, на который должна быть поставлена крайняя группа вагонов (рис. 5.1, о). Эту группу здесь отцепляют, а локомотив перемещает маневровый состав на вытяжной путь для постановки следующей группы на другой путь (рис. 5.1, б н в). Осаживание применяют при прицепках и отцепках вагонов, подаче их на пути погрузки и выгрузки, а также при маневрах с вагонами, которые требуется передвигать с особой осторожностью. При формировании и расформировании поездов маневры осаживанием, как правило, не применяют, так как они требуют большой затраты времени.

При маневрах одногруппными толчками после взятия состава на вытяжной путь отцепляют крайнюю группу вагонов (рис. 5.2, а и б). Затем маневровый локомотив надвигает состав обратно и начинает тормозить. Отцепленная от состава группа по инерции движется до места (рис. 5.2, в), где останавливается сама (если скорость толчка была рассчитана точно) или ее останавливают, под-кладывая тормозные башмаки. После каждого толчка маневровый

39

состав

оттягивается обратно для нового толчка.

Маневры изолированными

толчками по сравнению с маневрами

осаживанием значительно

ускоряют работу.

Маневры серийными толчками впервые применил на станции Харьков-Сортировочный составитель В. П. Мещан, а позднее усовершенствовал составитель станции Кусково Н. Д. Гурьев. Порядок этих маневров следующий: состав или группу вагонов, подлежащую расформированию, подают на вытяжной путь, чтобы последний вагон остановился на расстоянии 150—200 м от ближайшей разделительной стрелки сортировочного парка; здесь отцепляют крайнюю группу вагонов, затем машинист разгоняет состав до скорости 12—15 км/ч и начинает тормозить. В результате создается толчок, под влиянием которого первый отцеп направляется на соответствующий путь сортировочного парка. В момент замедления движения состава помощник составителя отцепляет следующую группу вагонов, после чего машинист вновь разгоняет состав и делает очередной толчок. Эти толчки без изменения направления движения локомотива продолжаются до тех пор, состав не дойдет до разделительной стрелки.

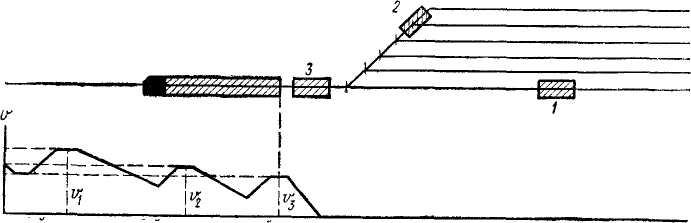

На рис. 5.3 показан график изменения скорости состава при маневрах серийными толчками; в данном случае тремя последовательными толчками направлены на различные пути три группы вагонов. Количество толчков в одной серии, даваемых без изменения направления следования маневрового состава, зависит от профиля вытяжного пути, его длины и скорости движения локомотива с вагонами. Опыт показывает, что на горизонтальном вытяжном пути серия обычно состоит из двух-трех толчков, а на наклонном может быть доведена до шести—восьми.

При маневрах серийными толчками локомотив затрачивает время, непроизводительное для маневров, на обратный ход по вытяжному пути не после каждого толчка, а после их серии. Если для маневров осаживанием расположение вытяжного пути на уклоне обычно невыгодно, так как потери времени при движении состава на подъем больше, чем выигрыш при движении под уклон, то се-

![]()

40

Рис. 5.2 Маневры одногруппными (изолированными) толчками

'1-й. толчок 3-й топчан

Рис. 5.3. Маневры серийными толчками

рийные толчки наиболее эффективны именно на наклонных вытяжных путях.

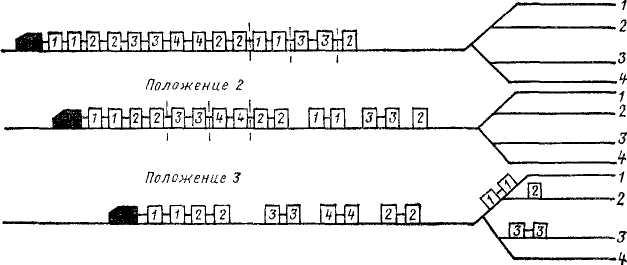

Принцип маневров многогруппными толчками, впервые примененный на станции Львов составителем И. О. Карашкевичем, тот же, что и маневров серийными толчками. Разница в том, что за один толчок в парк направляется не одна, а несколько заранее отцепленных групп вагонов.

Схема маневров многогруппными толчками показана на рис. 5.4. В положении 1 после взятия на вытяжной путь от состава отцепляют несколько групп вагонов ( в данном примере три). Затем после разгона (положение 2) состав тормозят. В этот момент от него отрываются отцепленные группы вагонов. Состав движется с пониженной скоростью до тех пор, пока не создастся нужный интервал между вагонами (положение 3), после чего отцепляют новые группы вагонов, которые под действием очередного толчка направляются на пути сортировочного парка. Интервалы между одновременно отделяемыми от состава отцепами создают тормозными башмаками, для которых на вытяжном пути устанавливают башмакосбрасыватели.

При маневрах на сортировочной горке состав надвигается локомотивом по горочному пути до наиболее возвышенной точки, на-

Положение

!

41

зывасмой горбом горки. Здесь помощник составителя отцепляет очередную группу вагонов, которая затем, пройдя горб, отрывается от маневрового состава и следует далее под действием силы тяжести.

5.3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ МАНЕВРОВ

V

г

Рис 5 5 График изменения скорости при маневрах осаживанием

Маневровые рейсы и полурейсы делятся на рабочие (с составом) и холостые (одиночного локомотива). Рабочие полурейсы по назначению разделяются на перестановочные (перестановка состава или его части с путей сортировочного парка в парк отправления) и сортировочные; последние бывают двух видов: вытягивание состава из парка на вытяжной путь (или оттягивание после толчка) и осаживание (или толчок) группы вагонов на сортировочные пути. Общая продолжительность маневров складывается из суммы затрат времени на отдельные рейсы или полурейсы:

(5.1)

Т —

1 М "

Рис. 5 6 График изменения скорости при маневрах изолированными толчками

42

где г — число однородных рейсов; 1г — время, затрачиваемое на один соответствующий рейс.

Число маневровых рейсов зависит от характера маневров (расформирования, формирования), способа их выполнения (изолированные, серийные толчки и т. д.), а также от расположения групп вагонов в составе. Состав, с которым выполняются маневры, состоит из определенного числа групп рядом расположенных вагонов одного назначения, направляемых на один путь. При нормировании маневровой работы на основе натурных наблюдений определяют среднее число таких групп ^ в составах поездов определенного назначения и соответственно число маневровых рейсов.

Время, затрачиваемое на один рейс или полурейс, зависит от типа маневрового локомотива, расположения путей и стрелок, количества вагонов, находящихся при локомотиве, способа маневров, скорости передвижения маневрирующих групп, условий погоды, опытности составительской и локомотивной бригад, а также от длины полурейсов. Время элементарного маневрового передвижения (полурейса) можно определить тяговыми расчетами или на основе обработки хронометражных наблюдений. На основе исследований 1899—1901 гг. А. Н. Фролов предложил следующую формулу для определения времени полурейса:

( = а 4- Ьтс, (5.2)

где а и Ъ — числовые коэффициенты, зависящие от указанных ранее условий и определяемые для каждой станции опытным путем с учетом местных особенностей, характера вагонопогока, способов маневровой работы. Величина а характеризует продолжительность рейса, приходящуюся на передвижение маневрового локомотива, а Ь — на один физический вагон маневрового состава;

тс —средний маневровый состав ( в вагонах). Время маневрового рейса изменяется прямо пропорционально величине маневрового состава. Эта линейная зависимость подтверждается многочисленными наблюдениями. Результаты таких наблюдений можно нанести на график, отложив по горизонтали величину маневрового состава тс, а по вертикали — время рейса I. Для графика на рис. 5.7 величину Ь можно рассчитать так. На перемещение локомотива без вагонов затрачивается 0,7 мин, на перемещение локомотива с 40 вагонами — 2,1 мин. Поскольку зависимость времени полурепса от числа вагонов линейная, приращение продолжительности полурейса на один вагон составит

ъ

=

2''-°-7

=

0,0035 мин.

40

На основе обработки материалов большого числа хронометражных наблюдений и соответствующих расчетов определены сетевые нормативы времени а и Ь для маневровых передвижений на вытяжных путях и горках, а также для перестановок групп вагонов.

43

мин

2,5

|

|

|

|

• |

|

9 |

|

• ./• • |

Х- • |

|

• У О |

• |

| |

|

•л* г |

• |

|

|

|

1" |

|

|

|

2,0

и

Ко

0,5

10

/»с, Вагоноб

В табл. 5.3 приведены примерные нормативы времени а и Ь для маневровых передвижений на вытяжных путях, а в табл. 5.4 — для полурейсов перестановки при условии, что маневры выполняются тепловозами. Используя эти нормативы, можно рассчитать нормы времени на вь^-полнение комплекса операций расформирования и формирования составов. Рассмотрим принцип таких расчетов на примере расформирования состава методом одногруппных (изолированных) толчков. Теоретические исследования и практика составителей показывают, что наиболее выгодно в большинстве случаев Рис 5.7. График зависимости времени выполнять маневры на вытяжных

маневровою полу рейса от величины маневрового состава

путях не с целым составом, а с его частью. Если в составе § маневровых групп, то число частей,

на которое можно его разделить, изменяется от х = 1, когда маневры производятся со всем составом, до х — §, когда локомотив заезжает за каждой маневровой группой. Чем больше число частей, тем больше холостых и перестановочных рейсов совершает локомотив, что увеличивает общее время маневров, однако чем меньше маневровый состав, тем с большей скоростью могут производиться маневры, тем меньше времени потребуется на разгон и замедление.

Наиболее выгодно такое число частей, при котором общее время маневров наименьшее. Целесообразное число частей при маневрах зависит от погоды (мороз, ветер), типа локомотива и дру-

|

|

Нормативы времени а и Ъ ш передвижения на вытяжных |

1 маневровые путях, мин |

Та |

б л и |

ц а |

5.3 | ||||||

|

|

111ЖС1ШС |

|

|

Приведенный уклон пытяжного пути « сторону парка, %0 |

| |||||||

|

|

|

ДО |

.5 |

|

от 1.5 |

ДО |

4.0 |

|

Пол ее |

4, |

| |

|

|

|

|

а |

|

ь |

а |

|

ь |

|

1 |

|

ь |

|

Вытягивание • |

|

0 |

70 |

0 |

050 |

0,80 |

0 |

,060 |

0 |

40 |

0 |

070 |

|

Оттягивание |

|

0 |

60 |

0 |

030 |

0,65 |

0 |

036 |

0 |

70 |

0 |

04?, |

|

Толчок |

|

0 |

43 |

0 |

|

0,39 |

0 |

оп |

0 |

34 |

0, |

(Ш |

|

Рейс осаживания |

1 |

80 |

0 |

110 |

1 80 |

0 |

,110 |

1 |

80 |

0, |

ПО | |

|

Холостой рейс |

|

1 |

80 |

|

|

1,80 |

|

|

1 |

,80 |

|

|

|

44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица Сетевые нормативы а и Ъ на полурейсы перестановки

в зависимости от расстояния между фиксированными точками, мин

5.4

|

Расстояние между фиксированными точками пути, м |

а |

| ||

|

Тормоза в составе | ||||

|

от |

до |

включены |

не включены | |

|

51 71 101 141 201 261 321 381 461 541 621 701 801 901 |

50 70 100 140 200 260 320 380 460 540 ' 620 700 800 .900 1000 |

0,56 0,64 0,72 0,81 0,90 1,00 1,10 1,21 1,32 1,44 1,56 1,69 1,82 1,96 2,10 |

0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032 0,034 0,036 0,038 |

0,014 0,018 0,022 0,026 0,030 0,034 0,038 0,042 0,046 0,050 0,054 0,058 0,062 0,066 0,070 |

|их условий. Наиболее часто состав делят на две части. Средняя величина маневрового состава при делении его на х частей

т х

(5.3)

1дс

т

—

общее число вагонов в составе.

При маневрах изолированными толчками выполняются полурейсы вытягивания, холостые (заезды), сортировки (толчки) и обратного оттягивания состава на вытяжной путь. Поскольку при маневрах осаживанием и изолированными толчками за каждый рейс или сортировочный полурейс на пути сортировки направляется одна группа вагонов, то число сортировочных полурейсов равно числу I руни гс = ц. Число полурейсов оттягивания состава на вытяжной путь после очередного толчка в каждой части на один меньше числа расформировываемых групп. Общее число таких полурейсов §—х. Средний маневровый состав при полурейсах оття-

гивания

(5.4)

Данные о количестве полурейсов, их продолжительности и величине маневрового состава в общем виде приведены в табл. 5.5.

Время, затрачиваемое на расформирование состава при таких условиях, составит

Т0^гв(в + г^(х + г0{0 + г0(0. (5.5)

45

Таблица 5.5

Характеристика маневровых полурейсов

|

Вид полурейса |

Количество полу рейсов, г |

Средний маневровый состав, тс |

Ср^днпп продолжительность папурбйса, ( |

|

Вытягивание на вытяжной путь Холостые заезды .... |

х—\ 8 (Г—Х |

т. X 0 т(8 + х) |

т в в " X т ($-{-х) |

|

Оттягивание состава . . . |

1$>х т Чх |

т 1х |

Подставив соответствующие значения из табл. 5.3, получим;

~\

2х

■ + ■

п

Для конкретных условий полученное выражение можно упростить. Если, например, маневры выполняют на вытяжном пути с уклоном до 1,5%о в сторону парка, то (см. табл. 5.1) без большой погрешности можно принять

Тогда

-\-2ае8.

(5.6)

Наивыгоднейшее число частей состава для взятия на вытяжной путь можно установить, если приравнять нулю первую производную от выражения (5 6) по х>

Отсюда

х=\/~

V

(5.7)

Подставив полученное значение х в формулу (5.6), после необходимых преобразований получим расчетную формулу для определения времени маневров при сортировке вагонов изолированными толчками

+

ах-~ас)

+ 2аи§. (5.8)

+

ах-~ас)

+ 2аи§. (5.8)

Пользуясь этой формулой, определим время расформирования одпогруппными толчками состава из 40 вагонов (т — 40), 20 групп (# = 20) на вытяжном пути с приведенным уклоном в сторону парка менее 1,5%о- Для нашего примера, в соответствии с табл. 5.3, коэффициенты имеют следующие значения: ав = 0,70; ач = 1,80; «,• = 0,43; &о = 0,026. Подставив эти нормативы в формулы (5.7) и (5.8), получим

,/~

0,026-40-20 о

Х—\/ ■ ~ 3;

V 0,70+1,80—0,43

7 о

= 2]Л),02б-40-20(0,70+1,80 — 0,43)+ 2-0,43-20 = 34 мин.

о

= 2]Л),02б-40-20(0,70+1,80 — 0,43)+ 2-0,43-20 = 34 мин.

Аналогично можно получить зависимости и рассчитать нормы па маневры расформирования или формирования, выполняемые другими методами.