Ендодонтія / 02 Обследование и постановка диагноза / 07 Рентгенография в эндодонтии

.docРентгенография в эндодонтии

Рентгенологическое исследование является незаменимым помощником в эндодонтии. Оно необходимо не только для планирования лечения, но и для самого лечения и наблюдения за его результатами. Рентгенограммы должны быть высокого качества. Неконтрастные пленки, пленки с сильным искажением или, например, пленки, на которых нет изображения верхушек корней, также бесполезны, как если бы их вообще не было. На рентгенограмме должны четко отображаться контуры корней, длина зуба, количество корней и каналов. По рентгенограмме также можно определить размер полости зуба, искривления корней и каналов. Кроме того, на диагностической рентгенограмме определяются участки кальцификации, твердые отложения, внутренняя и наружная резорбция корня и корневого канала, перфорации, переломы, размер и природа периапикальных дефектов.

Поскольку рентгенограмма представляет собой двухмерное изображение трехмерного объекта, ее диагностическая интерпретация имеет ограниченные возможности. Для более точной интерпретации рекомендуется применение увеличительных стекол (Guldener, Langeland, 1993).

Рентгенография требуется также и в процессе эндодонтического лечения. Количество рентгеновских снимков, требующихся в каждом случае, зависит от ситуации. По рентгенограмме определяют длину корневых каналов. При помощи рентгенофаммы с мастер-штифтом проверяют правильность введения штифта, что позволяет избежать перепломбирования или недопломбирования канала. Рентгенограммы сразу после завершения лечения и выполненные через год позволяют оценить качество обтурации канала, определить и обнаружить регенерацию в очаге деструкции, необходимость в хирургическом вмешательстве.

П ри

защите в суде врач не может ссылаться

на отказ пациента от рентгенологического

обследования в том случае, если оно было

необходимо для диагностики или

лечения. Следует помнить, что в случае

развития нежелательных последствий

не пациент будет доказывать, что ему

было проведено неправильное лечение,

а врач должен будет доказать, что он все

сделал правильно (Hulsmann,

1995).

ри

защите в суде врач не может ссылаться

на отказ пациента от рентгенологического

обследования в том случае, если оно было

необходимо для диагностики или

лечения. Следует помнить, что в случае

развития нежелательных последствий

не пациент будет доказывать, что ему

было проведено неправильное лечение,

а врач должен будет доказать, что он все

сделал правильно (Hulsmann,

1995).

Рис. 99. Диагностическая рентгенограмма.

На первой рентгенограмме нижний второй моляр, подлежащий лечению, полностью не виден. Однако определяются дефектные пломбы и вторичный кариес на всех трех зубах. Кариозная полость на втором моляре сообщается с полостью зуба, в результате чего произошел некроз пульпы.

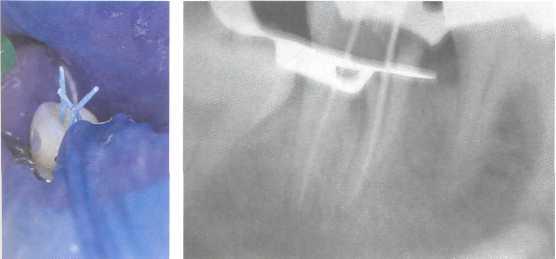

Рис. 100. Рентгенограмма для ориентировочного определения длины корневого канала.

Чтобы избежать выведения инструмента в периапикальные ткани во время обработки корневого канала и проталкивания бактерий за апекс, делается рентгенограмма для ориентиро-вочного определения длины корневых каналов. Справа: вид в полости рта. Файл в дистальном корне.

Р ис.

101. Рентгенограмма для определения

рабочей длины каналов.

ис.

101. Рентгенограмма для определения

рабочей длины каналов.

Определение рабочей длины корневых каналов проводится после введения в них файлов. Из-за перианикального дефекта инструмент в дистальном корне был выведен за верхушку. Рентгенограмма недостаточно резкая, поэтому точно определить длину корневых каналов очень сложно.

Слева: вид в полости рта при последующем расширении корневых каналов.

Р ис.

102. Рентгенограмма с мастер-штифтом.

ис.

102. Рентгенограмма с мастер-штифтом.

После окончания обработки корневых каналов были введены мастер-штифты того же диаметра, что и мастер-файл. Их положение проверятся на рентгенограмме. Однако отсутствие резкости рентгенограммы не позволяет точно оценить положение штифтов. Слева: вид в полости рта. Гуттаперчевые штифты в каналах. Длина штифтов фиксируется пинцетом.

Рис. 103. Пломбирование корневых каналов.

После удаления мастер-штифтов каналы были тщательно высушены и подготовлены к пломбированию.

Слева: вид в полости рта во время пломбирования. Канал пломбируют методом латеральной конденсации. Рабочая длина корневого канала фиксируется на спредере при помощи резинового кольца.

Рис. 104. Контроль пломбирования.

После окончания пломбирования корневых каналов делается контрольная рентгенограмма. Несмотря на то что рабочая длина каналов измерялась до пломбирования и в его процессе, гуттаперчевые штифты в медиальном корне слегка выходят за верхушку. Даже при отсутствии симптомов необходима повторная рентгенограмма через год после лечения.