- •Академия управления при президенте

- •Содержание

- •Предисловие

- •Введение Предмет и методы изучения «Истории государства и права зарубежных стран»

- •Контрольные вопросы

- •Часть первая. История государства и права древнего мира

- •Раздел I. Государство и право стран Древнего Востока

- •Глава 1. Закономерности становления государственной организации на Древнем Востоке

- •Глава 2. Древний Египет

- •Право Древнего Египта.Источникиправа в Древнем Египте – это:

- •Глава 3. Древняя Вавилония. Вавилонское царство

- •Верхняя часть столба Хаммурапи

- •Правовое положение населения

- •Контрольные вопросы по Древнему Египту и Вавилону

- •Хронология истории древнЕго египта и вавилона ( все даты указаны до нашей эры)

- •Виды преступлений, выделяемых законами Ману:

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Древний Китай.

- •Великая китайская стена, построенная в III в. До н.Э.

- •Контрольные вопросы

- •Хронология истории древнего китая

- •Раздел II. Государство и право античного мира. Глава 6. Древняя Греция

- •Греческий полис

- •Гоплит - - тяжеловооруженный греческий воин.

- •Рабовладельческое государство в Спарте

- •Реформы Ликурга

- •Контрольные вопросы

- •Хронология истории древней греции (все даты - до новой эры)

- •Глава 7. Древний Рим.

- •Правовое положение лиц в римском праве

- •Преторианская гвардия. Воины в полной парадной форме. С рельефа колонны Марка Аврелия. II в. Н.Э.

- •Римское право. Ученые считают, что право Древнего Рима прошло в своем развитии следующие стадии:

- •В Древнем Риме были известны три формы заключения брака:

- •Контрольные вопросы

- •Хронология истории древнего рима ( даты указаны до новой эры, после черты - - новой эры)

- •Литература к первой части

- •Часть вторая. История средневекового государства и права

- •Раздел III. Государство и право средневековой Европы

- •Глава 8. Государство салических франков

- •Контрольные вопросы

- •Хронология истории государства франков.

- •Глава 9. Франция в средние века

- •Вассалитет устанавливался:

- •Контрольные вопросы

- •Поединок конного рыцаря с рейтаром (конный воин с огнестрельным оружием)

- •"Золотая булла"

- •Прусское земское уложение 1794 г.

- •Развод допускался только по суду в силу следующих причин:

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Государство и право Англии в средние века.

- •Контрольные вопросы

- •Хронология английской истории средних веков

- •Глава 12. Государство и право Византии

- •Право Византии

- •Контрольные вопросы

- •Раздел IV. Государство и право средневекового Востока. Глава 13. Государство и право в средневековом Китае

- •Право средневекового Китая.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Государство и право в средневековой Японии

- •Право средневековой Японии.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15. Арабский халифат

- •Право Арабского Халифата

- •Контрольные вопросы

- •Литература ко второй части.

- •Часть третья. История государства и права в новое время

- •Глава 16. Английская буржуазная революция XVII в.

- •Казнь короля Карла I Стюарта. Гравюра того времени.

- •Формирование правовой системы Англии. Становление юстиции «общего права»

- •Суд канцлера (справедливости )

- •Контрольные вопросы

- •Хронология английской истории нового времени

- •Глава 17. От Германского союза к Германской империи

- •В 1881 году Германская империя получила Конституцию

- •Германское гражданское уложение называЛо два вида юридических лиц:

- •Глава 18. Великая Французская революция XVIII в.

- •Народ ворвался в крепость. Гравюра того времени.

- •Штурм Бастилии

- •Революционное правительство

- •IVэтап революции (27 июля 1794г. - - 9-10 ноября 1799г.)

- •Глава 19. Франция в период Консульства и Империи Наполеона Бонапарта

- •Наполеон Бонапарт. Медальон 1793 г.

- •Конституция 1799г.

- •Глава 20. Вторая республика во Франции

- •Глава 21. Третья республика во Франции

- •Глава 22. Кодификации права во Франции в xiXв

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Формирование государственности Соединенных Штатов Америки в xviiIв.

- •«Бостонское чаепитие». Рисунок того времени

- •Глава 24. Конституционно-политическое развитие Соединенных Штатов Америки в XIX в.

- •А. Линкольн

- •Историческое значение Реконструкции в сша

- •Хронология истории сша.

- •Глава 25. Избирательные реформы в Англии XIX века

- •43% Всего населения —наемные работники

- •Глава 26. Государство и право Китая в новое время

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Государство и право Японии в новое время

- •Восстание городской бедноты. Внизу - восстание "бей и ломай". Японский рисунок

- •Первая железная дорога в Японии. Японская гравюра

- •Контрольные вопросы

- •Литература к третьей части.

- •Часть четвертая. История государства и права в новейшее время

- •Глава 28.Развитие государства и права в ведущих странах Запада между Первой и Второй мировыми войнами XX в.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 29. Веймарская республика в Германии и Конституция 1919 г.

- •"Веймарская" Конституция 1919 г. Германия 1919 г. - - буржуазная парламентская федеративная республика с президентом во главе.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 30. Основные черты конституционно-правового развития западных стран в 20-х - - 30-х гг. XX в.

- •Глава 31. Тоталитарные режимы в странах Западной Европы в 30-х - - 40-х гг. XX в.

- •Слово "фашизм" происходит от латинского "фасции", т.Е. Пучки прутьев, символизировавшие власть в Древнем Риме

- •Фашизм - - по преимуществу европейское политическое движение XX века, со специфической формой государственного правления.

- •Фашистское государство в Италии

- •Расправившись с оппозицией и укрепившись у власти, правительство Муссолини переходит в наступление на демократию.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 32. Государственный механизм «третьего рейха» в гитлеровской Германии

- •Итоги выборов в Рейхстаг в 1932 году (с августа по ноябрь).

- •Контрольные вопросы

- •Хронология истории установления тоталитарных режимов Германии и Италии

- •Глава 33. “Новый курс" Франклина д. Рузвельта в сша (1933- -1945 гг.)

- •Кризис в сша 1929- -1932 гг. ("Великая депрессия")

- •1933, 4 Марта - - вступление ф.Д.Рузвельта на пост президента. Начало «нового курса» (New Deal). Контрольные вопросы

- •Раздел V. Тенденции государственно-правового развития западных стран во второй половине XX в.

- •Глава 34. Великобритания

- •Основные тенденции развития английского гражданского права в новейшее время - - это:

- •Великобритания (1945- -2001 гг.)

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Франция

- •1974- -1981 - - Президент Валери -Жискар д'Эстен (представитель им же созданной партии «Союз за французскую демократию»).

- •Источники уголовного и гражданского права Франции в новейшее время.

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Германия

- •Конституция фрг (1949 г.) Германия - - демократическое, федеральное государство; парламентская республика

- •Первые выборы в бундестаг в 1949 г.

- •В 1949 г. Правительство формировала коалиция хдс-хсс и СвДпг. Канцлер фрг - - христианский демократ Конрад Аденауэр (1949- -1963г.).

- •Контрольные вопросы

- •Глава 37. Соединенные Штаты Америки

- •Рост числа государственных служащих в федеральном правительстве с 1930 - 1950 гг. (общее число чиновников достигло 8 млн. Чел.)

- •Соединенные Штаты Америки (1945- -2001 гг.)

- •Контрольные вопросы

- •Раздел VI. Тенденции государственно-правового развития стран Дальнего Востока в новейшее время.

- •Глава 38. Государство и право Китая в новейшее время

- •Контрольные вопросы

- •Глава 39. Государство и право Японии в новейшее время

- •Контрольные вопросы

- •Литература к четвертой части

Греческий полис

Новая обстановка после прихода дорийцев значительно оживила родовые отношения, повысились значение и авторитет общины. Одновременно начался процесс классообразования. Его своеобразие в том, что он проходил в рамках античного полиса, этого уникального феномена общественной структуры древнего мира. Попытаемся выяснить, что же представлял собой как вид зарождающейся государственности дорийцев полис и каков был статус общинников?

Древнегреческий полис как ядро классической цивилизации, как часть гражданской общины имел свои признаки и свойства. Его хозяйственную основу составляло единство города и примыкающих к нему деревень. В период становления полис формировался из территориальных общин; центром были городище, храм, святилище, там, вероятно, стояла крепость. Близ нее располагался рынок, торжище, место торговли, там же жили ремесленники. Постепенно это городское поселение превратилось в административный центр. Жители полиса называли себя по имени этого центра. Верхняя часть города называлась акрополем.

По Аристотелю, полис - - конечный результат развития семьи, селения, их объединения. Полис - - это политическое объединение, граждане которого участвуют в законодательной и судебной власти. Полноправный член такого полиса считал себя ответственным за все дела гражданской общины, был социально активным патриотом своего города-государства. Он был обязан служить в ополчении, защищать общее дело полиса. Богатые граждане несли еще и материальную повинность, устраивали за свой счет литургию. Гражданское единство демократического полиса основывалось на согласии и формальном равенстве его членов. В это понятие входило равенство граждан перед законом (исономия) и свобода слова для каждого (исегория).

Население полиса было малочисленным, редко превышало десять тысяч человек. В ту эпоху любое из государств Эллады было небольших размеров. Со стен городской крепости можно было окинуть взглядом почти все государство, а граждане полиса знали всех в лицо. Чрезмерная рождаемость властями не одобрялась. Полис мог выжить лишь при небольшом населении и ограниченной территории (сх. 7).

Схема 7.

По внешним признакам полис казался почти идеальной общиной равных, но при внимательном анализе обнаруживалось, что полис - - это не просто большая община. Это был весьма устойчивый политический и социальный организм - - основа античного общества, иначе трудно понять причину его живучести на протяжении многих столетий. Многие свойства и традиции родового строя, военной демократии сохранялись на первой стадии классового общества до утверждения рабовладельческих порядков.

Все граждане полиса в лице глав семей имели право на участок земли, в принципе размер его был равен для всех. Частное владение землей в Греции было известно еще во времена Гомера. Земля делилась на две категории: полисную (общинную) и частную. Античная форма земельной собственности выступает в двойственной, противоречивой форме:

а) как собственность полиса, поэтому продать или подарить землю можно только гражданину данного полиса, и одновременно

б) как собственность частная.

Полис запрещал чужакам, иностранцам, доступ к земельной собственности; община следила за сделками по поводу земельных наделов, утверждала земельный максимум, контролировала справедливость и обоснованность получения земли по наследству, а при отсутствии наследников забирала в свой фонд выморочные земли и т. д. Утрата участка земли подрывала социальный престиж общинника. Тем не менее обычаи и традиции полиса не мешали знати, аристократам закабалять общинников-крестьян, присваивать их участки земли. Однако самозаклад должника не стал в Аттике повсеместным явлением, а реформы Солона его запретили (табл. 6).

Таблица 6.

|

Реформы архонта Солона ( 594 г. до н.э.) 1. Прощение долгов; запрет обращать в рабство за долги. 2. Все мужчины - - уроженцы Аттики - - приобрели статус граждан афинского государства. 3. Разделение граждан на 4 разряда по имущественному признаку и обязательное несение военной службы. 4. Регулярный созыв Народного собрания, в котором участвовали все афинские граждане (там решались все важнейшие вопросы и выбирались должностные лица: 9 архонтов, 6000 судей (членов гелиэйи) и др. 5. Судьи (гелиасты) должны были выбираться из всех афинян старше 30-ти лет независимо от их богатства и знатности |

Общественное сознание осуждало нищету, разорение своих сограждан так же, как и чрезмерное обогащение. В случае нужды общинник мог рассчитывать на поддержку соплеменников.

Формально полис был своего рода социально-политическим союзом всех граждан, независимо от их социального и материального положения. Фактически внутри его шла жестокая борьба между демосом и эвпатридами. К полноправным членам полиса относились домовладыки и те, кто призывался в ополчение. Важная функция полиса - - поддержание гражданского мира внутри общины.

Стабильность полиса достигалась установлением максимума земельного надела, ограничениями купли-продажи земли, дополнительными обложениями богатых граждан (например, литургия). Эти меры имели своей целью не допустить ослабления сплоченности гражданского коллектива; сохранить слой свободных производителей как собственников средств производства и орудий труда. Мелкие и средние крестьяне - - главная социальная опора полиса. С другой стороны, богатые граждане имели приоритет при занятии многих должностей в полисе.

Итак, наличие земельного надела, а позднее - - определенного дохода с земельного участка было главным условием обладания политическими и гражданскими правами. К ним относились: право участвовать в работе народного собрания; избирать должностных лиц и контролировать их деятельность; призываться к отправлению правосудия. Гражданин был обязан служить в ополчении, в вооруженных силах полиса. Главную силу ополчения составляли те, кто заседал в народном собрании. Совпадение политической и военной организации было своеобразной формой, в которой шел процесс формирования рабовладельческого государства, что создавало прочные предпосылки для демократического пути развития государства-полиса.

Дальнейшая демократизация политической системы афинского государства в Vвеке до н.э. была связана с именами Эфиальта и Перикла. Предполагают, что Эфиальт был представителем высших слоев общества, о чем говорит в частности его избрание на должность стратега. В этой роли ему удалось провести ряд законов направленных против ареопага - органа, в свое время заменившего совет старейшин и сохранявшегося как центр консервативного влияния. Сущность реформы Эфиальта заключалась в том, что он, организовав судебный процесс над его коррумпированными членами, отнял у ареопага право налагать вето на постановления Народного собрания и передал его народному суду (гелиэе) в (462 г. до н.э.). Принадлежавшее ареопагу ранее право контроля за должностными лицами и надзора за исполнением законов перешло к Совету пятисот и Народному собранию, но главным образом - к гелиэе. Дело в том, что одной из главных функций ареопага накануне реформы было заслушивание отчетов должностных лиц по истечении сроков их полномочий. Стремясь устранить почву для коррумпирования, Эфиальт сделал ее более гласной, предоставив демосу право непосредственного контроля за деятельностью должностных лиц.

Процедура, возникшая в результате реформы, предусматривала, что магистраты должны предоставлять отчеты в течение 30 дней после завершения их полномочий 10 логистам, избранным из числа членов Совета 500. Логисты обязаны были проверить отчет и передать его в народный суд (гелиэю) для ратификации или выяснения возникающих споров. После поступления отчета в гелиэю любой гражданин полиса в течение 3-х дней мог обратиться к официальному лицу своей трибы с жалобой на уходящего в отставку магистрата.

Последний рассмотрев жалобу, передавал ее в соответствующую судебную инстанцию - в гелиэю. Параллельно были сужены судебные полномочия ареопага: в его ведении сохранялись лишь религиозные дела и некоторые уголовные. Ареопаг, таким образом, почти полностью был лишен политической власти. Кроме того, с именем Эфиальта античная традиция связывает обычай выставлять все документы (декреты и постановления) на Агоре для всеобщего ознакомления. Однако, знатные и богатые люди не хотели расставаться с определенными привилегиями и льготами, что вызвало их ожесточенное сопротивление новациями. Проявлением этой борьбы явилось в частности покушение на Эфиальта, организованное, как предполагают историки, сторонниками олигархических традиций.

После убийства Эфиальта афинскую демократию возглавил Перикл - выходец из знатного афинского рода, прекрасно образованный и одаренный политик. С его именем связывают не только проведение реформ, но и разработку новых принципов управления обществом, в основе которых - требование политического профессионализма и формирование новой социальной философии. Перикл, бессменно избиравшийся стратегом в 444-429 гг. до н.э., сплотил вокруг себя союз единомышленников, своеобразную политическую и интеллектуальную элиту афинского общества, при поддержке которой он осуществлял все свои внешнеполитические и внутриполитические мероприятия. Аристотель связывает с именем Перикла два важнейших законодательства: о гражданских правах и об оплате должностных лиц.

Прежде всего, была введена плата судьям. Народный суд, учрежденный еще при Солоне, составлял основу всей демократической системы афинского государства. К середине Vвека до н.э. гелиэя объединяла 6 тысяч афинских граждан, которые должны были заседать в различных судебных комиссиях, отрываясь от своих повседневных дел. Роль суда была многогранна: он решал множество вопросов: как между самими афинскими гражданами, так и между союзниками Афин по морскому союзу, превращаясь одновременно в важнейший инструмент контроля над ними. Следовательно, вводя такое новшество, как оплата труда чиновников, Перикл открывал дорогу для участия в государственных делах самого широкого круга афинских граждан, в том числе - малообеспеченных. В тесной взаимосвязи с началом выплат жалованья чиновникам находилась и другая проведенная Периклом реформа - гражданская. В соответствии с ее требованиями, гражданином Афин мог считаться лишь тот, чья мать и отец были афинянами.

Гражданская реформа Перикла преследовала цель формирования наиболее оптимального по численности гражданского коллектива, в чем в тот период был особенно заинтересован афинский демос. Таким образом, в период правления Перикла происходит более четкое разделение властей: законодательная принадлежала Народному собранию, исполнительная - Совету 500 и магистратам, судебная - гелиэе. Одновременно принцип жеребьевки распространяется на большинство выборных должностей, что также свидетельствует об укреплении демократических начал в управлении. В целом же можно сказать, что реформы Эфиальта и Перикла завершили процесс формирования системы афинской рабовладельческой демократии, обеспечили механизм ее успешного функционирования. Широкие круги граждан полиса получили возможность принимать участие в государственной деятельности - как через избираемые должности, так и через участие в работе Народного собрания. Право быть избранным распространялось на всех граждан без ограничения. Введение платы за выполнение общественных функций создавало реальную возможность для политической деятельности малообеспеченных граждан. Был признан и стал реальностью для любого афинского гражданина принцип свободы слова.

Попытки знати, аристократии изменить направление полисной организации в сторону деспотии были обречены на неудачу.

Общественный строй Древних Афин. Полноправными афинскими гражданами являлись те лица, у которых и мать, и отец были гражданами Афин. Это изображено на схеме 8.

Гражданская правоспособность наступала у мужчин с 18 лет и предполагала наличие у гражданина определенных прав и обязанностей.

ССхема

8.

ССхема

8.

Совокупность гражданских прав составляла честь гражданина. За преступления он мог быть подвергнут судом бесчестью, то есть ограничен в правах.

Богатые граждане несли также повинность в пользу государства - - литургию, отчасти ограничивавшую безраздельность их частной собственности.

К метэкам (не гражданам) относились чужеземцы, постоянно проживавшие в Афинах.

У каждого метэка должен был быть свой простат - - посредник между метэком и правительственными учреждениями. С метэков взималась особая подать, они привлекались к военной службе, несли и другие повинности.

Ставший вольноотпущенником раб приравнивался по своему положению к метэкам (сх. 9).

В Афинах очень широко использовался рабский труд - - в домашних работах, в сельском хозяйстве, строительстве и т. п. Одним из источников античного рабства служила долговая зависимость, поскольку несостоятельные должники отвечали перед кредиторами не только своим имуществом, но и личной свободой, а также свободой членов своей семьи.

Характерно, что рабы в Афинах разделялись на частных и государственных. Рабы частных лиц занимали положение вещи, поэтому не могли иметь собственности. За государственными рабами признавалось ограниченное право приобретать собственность и распоряжаться ею.

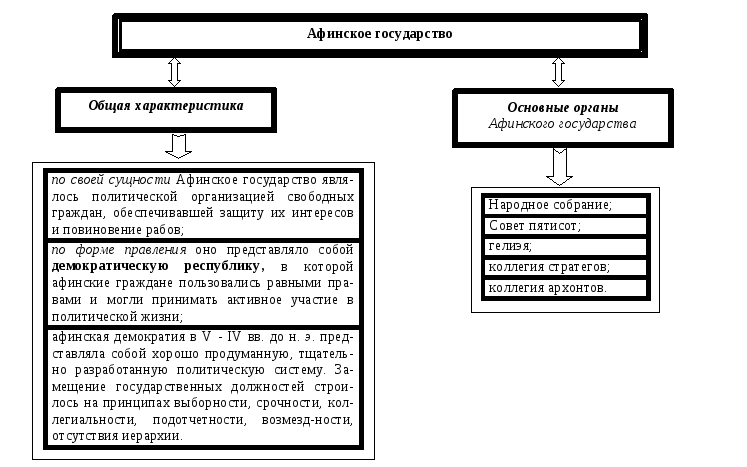

Государственное устройство Афинможно охарактеризовать какполитическую организацию свободных граждан, обеспечивавшую защиту их интересов и повиновение рабов. По форме правления оно представляло собой демократическую республику, в которой афинские граждане-мужчины пользовались равными правами и могли принимать активное участие в политической жизни.

Схема 9.

Афинская демократия в V - - IV вв. до н.э. представляла собой хорошо продуманную, тщательно разработанную политическую систему. Замещение государственных должностей строилось на принципах выборности, срочности, коллегиальности, подотчетности, первоначальной безвозмездности.

Основными органами власти и управления Афинского государства являлись:

народное собрание;

Совет пятисот;

гелиэя;

коллегия стратегов;

коллегия архонтов.

Верховным органом власти было народное собрание - эклессия (сх. 10).

Схема 10.