- •4.10. Реконструкция фундаментов и усиление оснований строительство в стесненных условиях.

- •3) Особенности инженерно-геологических изысканий при реконструкции объектов.

- •4) Расчет оснований и фундаментов, при реконструкции зданий и сооружений.

- •5) Методы усилений оснований и фундаментов.

- •4.9. Заглубленные сооружения.

- •1) Область применения заглубленных сооружений.

- •4) Кессоны.

- •4.8. Строительство на скальных и элювиальных грунтах, закарстованных и подрабатываемых территориях.

- •3) Особенности проектирования противокарстовых фундаментов.

- •4) Проектирование фундаментов на подрабатываемых территориях.

- •4.7. Строительство на структурно неустойчивых грунтах

- •4.3. Свайные фундаменты.

- •4.1. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов.

- •1) Классификация оснований и фундаментов.

- •3) Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов.

4.8. Строительство на скальных и элювиальных грунтах, закарстованных и подрабатываемых территориях.

Физико-механические свойства и классификация скальных и элювиальных грунтов, методы их изучения.

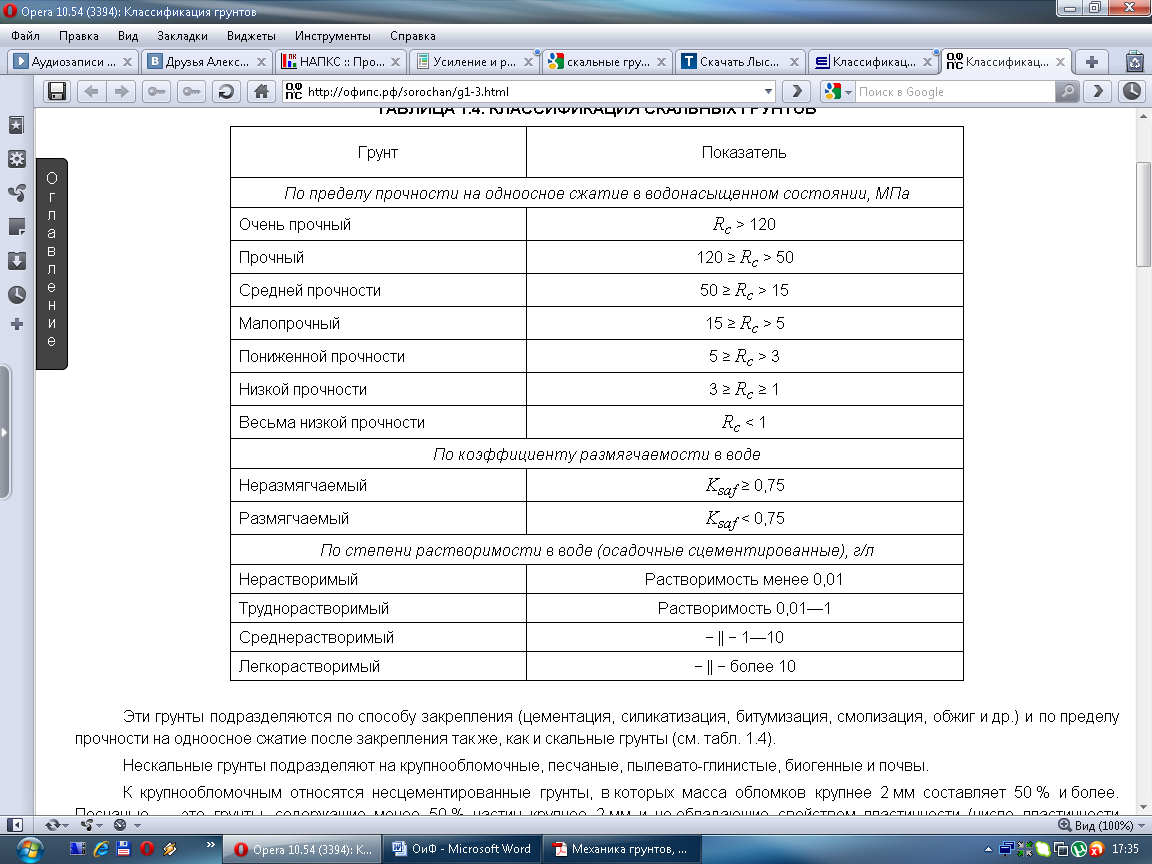

Скальные грунты состоят из каменных горных пород, с трудом поддающихся разработке взрыванием или дроблением клиньями, отбойными молотками и т.п. К скальным грунтам относятся грунты с прочными кристаллизационными и цементационными структурными связями. В классе скальных грунтов выделяют магматические, метаморфические и осадочные породы, которые подразделяются по прочности, размягчаемости и растворимости в соответствии с табл. 1.4. К скальным грунтам, прочность которых в водонасыщенном состоянии менее 5 МПа (полускальные), относятся глинистые сланцы, песчаники с глинистым цементом, алевролиты, аргиллиты, мергели, мелы. При водонасыщении прочность этих грунтов может снижаться в 2-3 раза. Кроме того, в классе скальных грунтов выделяются также искусственные — закрепленные в естественном залегании трещиноватые скальные и нескальные грунты.

ТАБЛИЦА 1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

К физико-механическим свойствам скальных грунтов относятся показатели сопротивляемости сдвигу, величин сцепления, плотность (рыхлость) грунтов ,удельный вес и объемный вес, а также: степень влажности и угол внутреннего трения. Величины этих показателей зависят от происхождения состава скальных грунтов степени их трещиноватости и выветрелости .

При изучении скальных грунтов в процессе съемки основное внимание должно быть уделено их состоянию по выветрелости и трещиноватости. Как правило, при проведении изысканий для большинства видов промышленного и гражданского строительства оценить прочность и деформируемость скальных грунтов можно по косвенным признакам, не прибегая к специальным лабораторным анализам. Степень выветрелости скальных грунтов оценивается по их внешнему виду, степени раздробленности, характеру изменения состояния и пр.. К сказанному следует лишь добавить, что выделенные зоны по выветрелости (кроме монолитной зоны) должны быть охарактеризованы анализами гранулометрического состава и отнесены к соответствующим видам крупнообломочных и песчаных грунтов. При инженерно-геологической съемке на участках, где кора выветривания развита широко, должен быть собран фактический материал, позволяющий на инженерно-геологической карте показать в изолиниях глубину залегания глыбовой или монолитной зоны.

Степень детальности изучения трещиноватости при крупномасштабной инженерно-геологической съемке может меняться в зависимости от задач, решаемых съемкой, и вида проектируемых сооружений. Во многих случаях бывает достаточным лишь в общем охарактеризовать трещиноватость отдельных типов и видов пород с той же детальностью, как при проведении инженерно-геологической рекогносцировки.

Элювиальные грунты— грунты, возникшие при выветривании пород и оставшиеся на месте своего происхождения. Частицы этих грунтов отличаются остро угловатой (неокатанной) формой.

Физико-механические свойства элювия зависят от минерального состава горных пород, из которых он образовался. Щебнистые грунты кислых магматических пород (гранита, кварцевого порфира, липарита) имеют нормативное давление 10 кг/см2, а основных (габбро, диабаза, базалита) – 7 кг/см2. Элювиальные песчаные грунты характеризуются значительной структурной прочностью. Крупные и среднезернистые пески, в зависимости от коэффициентов пористости, имеют нормативное давление 1.6-2.5 кг/см2. Элювий метаморфических пород близок по свойствам к элювию магматических пород. Породы химического происхождения (известняки, гипсы, ангидриты, доломиты) быстро растворяются в воде или дробятся до частиц песчаных и глинистых размеров. Сцементированные породы превращаются в песок (песчаники), либо в гальку и гравий, щебень (конгломераты и брекчия).

Нескальные грунты по своему происхождению и условиям формирования грунты бывают следующих видов.

Континентальные отложения:

- элювиальные (залегающие в местах их первоначального возникновения);

- делювиальные (располагающиеся на склонах той же возвышенности, где они возникли, и перемещаемые только под действием силы тяжести и смыва атмосферными водами);

- аллювиальные (переносимые водным потоком на большие расстояния) — речные;

- ледниковые (образованные в результате действия ледников)— валунные глины, суглинки;

- озерно-ледниковые — ленточные глины, супеси;

- эоловые (продукты физического выветривания пород, переносимые воздушным потоком) — лессовые суглинки, пески дюн.

Морские отложения: глины, илы, заторфованные пески, супесь.

Инженерно-геологическую съемку элювиальных необходимо выполнять на площадных структурах выветривания в масштабе 1:5000 и 1:2000, на линейных структурах выветривания – 1:2000 и 1:1000.

При назначении объемов инженерно-геологических работ схема расположения и глубина выработок выбирается с учетом структуры и профиля коры выветривания:

- на площадных структурах выветривания схема расположения выработок принимается равномерная (по сетке);

- на линейных структурах выветривания – с преимущественным расположением вкрест простирания элювиальных грунтов, при этом расстояние между выработками по простиранию в 2–5 раз больше расстояния между выработками вкрест простирания.

В дисперсной зоне выветривания следует применять ударно-канатный способ бурения, а в обломочной и трещиноватой зонах выветривания – только колонковое бурение. Промывка скважин водой допускается только в трещиноватой и монолитной зонах.

При изысканиях для проекта в состав полевых исследований следует включать зондирование, испытания грунтов штампами и прессиометрами – для дисперсной зоны выветривания. При исследованиях элювиальных грунтов с содержанием крупнообломочного материала более 20% необходимо выполнять испытания на срез целиков грунта и применять полевые методы исследования гранулометрического (зернового) состава, влажности и плотности – для элювиальных грунтов обломочной зоны выветривания. Определение временного сопротивления сжатию слабовыветрелых скальных грунтов проводится в полевых условиях при испытании одноосным сжатием открытой с четырех сторон квадратной призмы грунта – для элювиальных грунтов трещиноватой зоны выветривания.

Количество испытаний элювиальных грунтов штампами и на срез целиков для каждого инженерно-геологического элемента должно быть не менее 3, а испытаний зондированием и прессиометрами – не менее 6.

Понятие о карстообразовании.

Под термином «карст» понимают совокупность специфических форм рельефа и особенностей наземной и подземной гидрографии, свойственной некоторым областям, сложенным растворимыми горными породами, такими, как каменная соль, гипс, известняк, доломит и др.

Сущность карстовых процессов заключается в растворении породы атмосферными, талыми, подземными, а в некоторых случаях и морскими водами.Главное условие растворимости известняка—достаточное количество растворенного СО2 в воде. Тогда вода становится химически агрессивной и энергично воздействует на карбонатные породы.

Также важнейшими условиями, определяющими развитие карста, относятся:

1) рельеф – на горизонтальных и пологонаклонных поверхностях, как правило, карстовые образования возникают быстрее и представлены разнообразнее, чем на крутых склонах;

2) чистота и мощность известняков – чем чище и мощнее толща известняков, тем интенсивнее они подвержены карстообразованию;

3) структура породы – грубообломочные или ракушечные известняки карстуются гораздо меньше, чем однородные мелкозернистые известняки;

4) климат, то есть температурный режим, количество и характер выпадающих осадков, наличие вечной мерзлоты, препятствующей проникновению воды в карстующиеся породы; климатом обусловливается также характер растительного покрова, способствующего повышению химической агрессивности воды (вследствие разложения растительных остатков вода обогащается СО2, гуминовыми кислотами, азотной кислотой и др.);

5) трещиноватость карстующихся пород – при наличии трещиноватости возникает возможность проникновения агрессивных вод в толщу породы и образования различных форм подземного карста, а также оттока вод, насыщенных диоксидом углерода, с поверхности в глубь карстующихся пород.

Карстообразованием называют сложный геологический процесс, основным компонентом которого является выщелачивание растворимых горных пород подземными и поверхностными водами с образованием крупных пустот в породах (воронок, пещер и т.д.), выносом дисперсных частиц из перекрывающих и смежных отложений, а также оседанием и обрушением кровли. Поэтому чаще говорят о комплексе карстово-суффозионных процессов. По форме проявления различают поверхностный (открытый) карст, характерным примером которого служит Крымская Яйла, и подземный (скрытый) карст. Подземный карст образуется в случае, если карстующиеся породы перекрыты толщей нерастворимых, но водопроницаемых пород. Карст может развиваться в карбонатных породах (известняках, доломитах, мело-мергельных толщах), сульфа-толитах (гипсах, ангидритах), галолитах (каменной, калийной солях). На интенсивность формирования карста влияет степень трещиноватости пород, глубина залегания подземных вод, что определяет скорость фильтрации и водообмена, а также гидрохимический состав вод. Естественными факторами, способствующими карстообразованию, являются пересеченный рельеф, наличие мощного подземного стока, высокие скорости фильтрации, присутствие в воде свободной углекислоты, трещиноватость пород. На активизацию карстообразования могут оказать влияние техногенные факторы, способствующие обводнению покровных отложений, понижению уровня трещинно-карстовых вод, резкому колебанию уровня подземных вод, например, при откачке подземных вод или при сбросе сточных вод и отходов в карстовые пустоты, а также изменение гидрохимического состава подземных вод.