- •Под редакцией л. Регуш, а. Орловой

- •Раздел III. Ученик — субъект учебной деятельности . . . 203

- •Глава 3.1. Учебная деятельность 204

- •Глава 3.2. Мотивация учебной деятельности 220

- •Глава 3.3. Контроль и оценка в учебной деятельности . . . . 246

- •Глава 3.4. Психологические детерминанты успеха

- •Глава 3.5. Индивидуализация и дифференциация обучения: учет возрастных, половых и индивидуальных

- •Раздел IV. Психологические проблемы

- •Глава 4.1. Психология воспитания и самовоспитания 314

- •Глава 4.2. Учитель и ученик: общение и сотрудничество

- •Глава 4.3. Психологические проблемы освоения

- •Глава 4.4. Профессиональное педагогическое сознание

- •Раздел I Психологические характеристики образовательной среды

- •Глава 1.1

- •1.1.1. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда», типология и структура образовательной среды

- •1.1.2. Психологическая безопасность и образовательная среда

- •1.1.3. Моделирование и технологии создания психологической безопасности образовательной среды

- •1ПёбТ ёТаё-апёё аадПаШау (Таб61абПёТ-аёаёТаё-аПёау) Пбааа

- •I а1ёТ6ёу6ёам-аа6Тбё6аб1ау пбааа

- •1Тт6п6ё6аёйПёау пбааа

- •1.1.4. Технологии создания психологической

- •Глава 1.2

- •1.2.1. Понятие о психологическом здоровье

- •1.2.2. Психологическое здоровье школьников и учебный процесс

- •1.2.3. Психологическое здоровье учителя и его влияение на учебный процесс

- •1.2.4. Трехуровневый анализ психологического здоровья участников образовательного процесса

- •Глава 1.3

- •1.3.1. Место психологической диагностики в структуре педагогического труда

- •1.3.2. Специфика психодиагностической деятельности в образовательной среде

- •1.3.3. Психологический диагноз

- •1.3.4. Организация психодиагностического процесса в образовательной среде

- •2. Этап выдвижения гипотез о психологических причинах, вызвавших установленное на первом этапе состояние элементов феноменологического уровня.

- •4. Этап построения диагностического заключения и формулирования психологического диагноза.

- •5. Этап индивидуализации психологического диагноза.

- •6. Формулировка рекомендаций и составление программы по оказанию психологической помощи.

- •7. Наблюдение за человеком после оказания психологической помощи с последующим уточнением диагностического заключения.

- •1.3.5. Инструментальное обеспечение психодиагностической деятельности

- •Раздел II Развивающее обучение

- •Глава 2.1

- •2.1.1. Уели обучения

- •2.1.2. Соотношение обучения и развития

- •2.1.3. Обучение как процесс передачи информации

- •2.1.4. Коммуникативная сущность обучения

- •2.1.5. Управление процессом обучения

- •Глава 2.2

- •2.2.1. Ассоциативная модель научения

- •2.2.2. Когнитивная модель научения

- •Глава 2.3

- •2.3.1. Обучение и развитие

- •2.3.2. Кибернетическая модель обучения.

- •2.3.3. Дистанционное обучение как современная модель обучения

- •2.3.4. Познавательная модель обучения и техники проблемного обучения

- •2.3.5. Коммуникативная модель обучения и техники «диалогического обучения»

- •Глава 2.4

- •2.4.1. Психологическая сущность образовательных технологий

- •2.4.2. Технология «Развитие критического мышления» и ее возможности для совершенствования познавательной сферы и личности

- •I6 ада aOgia

- •II 6ада Оааёёдабёу

- •III 6ада Оаоёаёпёу

- •2.4.3. Развивающая технология «Шаг за шагом» (дошкольный возраст)

- •2.4.4. Технологии развивающего обучения в начальной школе

- •1. Идея учебной деятельности.

- •2.4.5. Технология педагогических мастерских (основная школа)

- •2.4.6. Технологии проектной и исследовательской деятельности учащихся (старший школьный возраст)

- •Раздел III Ученик — субъект учебной деятельности

- •Глава 3.1

- •3.1.1. Понятие учебной деятельности и ее специфика

- •3.1.2. Структура учебной деятельности и ее освоение школьниками

- •3.1.3. Роль процессов метапознания в освоении учебной деятельности

- •3.1.4. Учебная задача в структуре учебной деятельности

- •Глава 3.2

- •3.2.1. Понятие о мотивах учебной деятельности

- •3.2.2. Стадии формирования мотивации

- •3.2.3. Мотивы и потребности

- •3.2.4. Внешние подкрепления и мотивация

- •3.2.5. Управление мотивацией в учебном процессе

- •3.2.6. Формирование мотивов учебной деятельности школьников

- •Глава 3.3

- •3.3.1. Виды обратной связи в учебной деятельности и их значение

- •3.3.2. Становление самоконтроля в учебной деятельности

- •3.3.3. Педагогическая оценка: отличие оценки от отметки, виды оценок, становление самооценки в учебной деятельности

- •I. Предмет, подвергающийся оценке:

- •II. Средства оценивания:

- •III. Временная характеристика оценивания:

- •IV. Степени интегральности оценивания:

- •3.3.4. Психологический анализ содержания и форм оценивания в педагогической деятельности

- •Глава 3.4

- •3.4.1. Понятие об успеваемости

- •3.4.2. Психологические причины неуспеваемости

- •1. Несформированность мотивации учения.

- •2. Недостаточная интеллектуальная активность ученика в учебной работе.

- •4. Неумение трудиться.

- •5. Отсутствие учебных и познавательных интересов (см. Вставку «Познавательный интерес»).

- •6. Стойкие трудности в у своении навыков чтения и письма (дислексия и дисграфия).

- •3.4.3. «Обученная беспомощность» и ее последствия

- •3.4.4. Психолого-педагогическая поддержка

- •Глава 3.5

- •3.5.1. Возрастные особенности школьников и их учет в обучении

- •3.5.2. Учет половых особенностей в обучении

- •3.5.3. Индивидуальные особенности и их учет в обучении

- •3.5.4. Когнитивные стили как отражение

- •3.5.5. Взаимосвязь когнитивных стилей между собой и с другими психологическими характеристиками

- •3.5.6. Учет когнитивных стилей в обучении

- •Раздел IV Психологические проблемы деятельности педагога

- •Глава 4.1

- •4.1.1. Воспитание — определение понятия, цели и задачи воспитания. Основные идеи и противоречия современного воспитания

- •4.1.2. Взаимосвязь обучения и воспитания

- •4.1.3. Психологические теории воспитания

- •4.1.4. Психологические закономерности воспитания

- •4.1.5. Содержание и направления воспитания

- •4.1.6. Нравственное воспитание

- •4.1.7. Теория и методика воспитания и. П. Иванова

- •4.1.8. Самовоспитание

- •Глава 4.2

- •4.2.1. Педагогическое общение

- •4.2.2. Основные компоненты общения

- •4.2.3. Установление и поддержание контакта

- •4.2.4. Способы повышения эффективности взаимопонимания педагога с детскими группами

- •4.2.5. Дружба и психологический климат как результат отношений в группе

- •4.2.6. Конфликты в школе, их предупреждение и разрешение

- •4.2.7. Манипулирование в школе

- •Глава 4.3

- •4.3.1. Профессиональное становление учителя

- •4.3.2. Влияние профессионализации на изменения личности педагога

- •4.3.3. Характеристика профессиональной идентичности педагога

- •4.3.4. Проблемы молодого учителя в период адаптации

- •4.3.5. Прогнозирование в педагогической деятельности

- •Последствия Гипотезы

- •Глава 4.4

- •4.4.1. Профессиональное педагогическое сознание

- •4.4.2. Концептуальная модель педагогического процесса как структурная компонента профессионального сознания

- •4.4.3. Педагогический процесс и его представление в сознании учителя

- •4.4.4. Образ ученика и образ учителя в профессиональном сознании педагога

- •4.4.5. Профессиональное самосознание педагога и его развитие

этом

каждую операцию. Чаще всего ошибка

бывает найдена и ликвидирована. При

наличии пошагового контроля достаточно

только вернуть ученика к «ошибочной»

операции. Если такой шаг не помогает ,

то ученикам рекомендуется поработать

в целом над пониманием всего действия.

Таким

образом, пошаговый контроль является

необходимым условием развития

самоконтроля учащегося, а сам он

обеспечивает своевременное отслеживанием

его ошибочных действий и поведения,

последующую их коррекцию и дальнейший

успешный ход учебного и воспитательного

процесса. Важно, чтобы он не был

долговременно систематическим и не

рассматривался как недоверие ученикам

при реализации ими заданий, а сменялся

эпизодическим контролем.

В

условиях усвоения учебного материала

выделяются несколько стадий проявления

самоконтроля (П. П. Блонский):

Первая

стадия —

состоит

в отсутствии

самоконтроля. Учащийся

на данной стадии не усвоил материал и

не может, соответственно, его

контролировать.

Вторая

стадия — «полный

самоконтроль» —

учащимся осуществляется проверка

полноты репродукции усвоенного

материала и его правильности. В данной

ситуации не прослеживается дифференциации

материала на главный и второстепенный,

происходит «полное» следование

«образцу».

Третья

стадия — «стадия

выборочного самоконтроля». Здесь

учащийся дифференцирует материал,

выделяя главное и второстепенное,

и контролирует только главное по

ключевым вопросам.

Четвертая

стадия характеризуется отсутствием

видимого самоконтроля. В

данном случае контроль осуществляется

на основе прошлого накопленного опыта.

Рассмотрим

также особенности формирования

самоконтроля в процессе овладения

иноязы чным говорением, при этом

воспользуемся схемой, предложенной

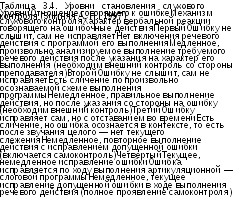

И. А. Зимней. В схеме формирования

слухового контроля при обучении

говорению автором отмечаются четыре

уровня, на каждом из которых оценивается

отношение говорящего к ошибке (табл.

3.4).3.3.2. Становление самоконтроля в учебной деятельности

Можно

утверждать, что первый и второй уровни

слухового контроля определяются

внешним контролирующим воздействием

учителя, третий и четвертый — отсутствием

этого воздействия при исправлении

ошибок. Здесь уже включается внутренний

контроль (самоконтроль), прослеживается

переход от этапа сознательно

контролируемого выполнения речевого

действия к этапу неосознаваемого

речевого контроля по принципу автоматизма.

Одним

из путей повышения мотивации учебной

деятельности является оценка учителя.

Следует

различать педагогическую оценку и

отметку . Во-первых, педагогическая

оценка — это более широкое определение,

чем отметка.3.3.3. Педагогическая оценка: отличие оценки от отметки, виды оценок, становление самооценки в учебной деятельности