- •Хроматография в биологии

- •Михаил семенович цвет

- •Опыты, ставшие классическими

- •Первая хроматограмма, полученная м. С. Цветом.

- •Возрождение метода

- •Применяли ли хроматографию до цвета

- •Развитие, совершенствование и новые варианты метода

- •Хроматография газов

- •Хроматограф и детекторы

- •Как выбирают условия работы хроматографической колонки

- •И тогда

- •Количественный анализ и его точность

- •Препаративная хроматография

- •Начало бурного развития метода

- •Теория газовой хроматографии

- •Капиллярные колонки. Капиллярная хроматография

- •Следующий шаг- выбор неподвижной фазы

- •Нужно выбирать и носитель

- •Комплексные методы

- •Заключение

- •Березкин в. Г., Алишоев в. Р., Немировская и. Б.

ВВЕДЕНИЕ

Перед вами стоит колба с жидкостью. Что это — одно, индивидуальное вещество, или смесь многих? Если смесь, то каков ее состав? Если одно вещество, то есть ли в нем примеси? Подобные задачи химику приходится решать ежедневно. Решают эти аналитические задачи разными способами, но одним из самых надежных является хроматография.

Зайдите в хроматографическую лабораторию. Лаборант отберет пробу принесенного вами вещества в микрошприц, подойдет к прибору, проколет иглой резиновую мембрану, введет мельчайшую дозу в трубку, называемую хроматографической колонкой, и нажмет кнопку секундомера. Через некоторое время перо стоящего рядом самописца вместо ровной прямой начнет вычерчивать кривую, состоящую из множества пиков. На вершине каждого из них лаборант отмечает время. Когда все вещество пройдет через колонку, хроматографическую кривую расшифровывают: по времени, обозначенному на вершине пика, узнают, какое вещество в данный момент выходило из колонки, а по величине пика определяют его количество.

Анализ окончен. Ваше вещество оказалось сложной смесью. Нельзя ли выделить из нее чистые компоненты? Это тоже делается с помощью газовой хроматографии. В колонку вводят дозу, конечно, большую, чем это нужно для анализа, а после колонки ставят охлаждаемые ловушки: в каждой ловушке «вымораживается» один из последовательно выделяющихся компонентов.

Как же хроматографическая колонка делит смесь на части- компоненты? Дело в том, что вещество, которым заполнена колонка, сорбент обладает чудесным свойством — избирательной способностью сорбировать и разное время удерживать различные вещества.

С сорбцией мы встречаемся на каждом шагу; это поглощение веществ твердой поверхностью (адсорбция) или растворение газов и жидкостей в жидких растворителях (абсорбция). Самое известное применение адсорбции— очистка воздуха в коробке противогаза: адсорбент (активный уголь), заполняющий коробку, удерживает вредные вещества, содержащиеся в воздухе. Твердый катализатор химической реакции тоже действует как адсорбент: он «притягивает» вещества, которые затем вступают в реакцию на поверхности сорбента. Жидкие сорбенты также широко применяют в технике, например, для поглощения примесей из газов.

Однако одно дело сорбировать вещество, а другое — разделять смеси, состоящие из десятков и даже сотен соединений. Это и способна делать хроматография, благодаря чему она стала одним из распространенных методов исследования.

В последние десятилетия резко возросла роль аналитической химии в самых разных областях науки и техники. Недаром химики-органики говорят, что любая синтетическая работа—это на 80—90% работа аналитическая; без детального анализа исходных, промежуточных и конечных продуктов нельзя установить ход химической реакции, выявить наилучшие условия ее проведения. На нефтеперерабатывающих и химических заводах есть крупные центральные и цеховые лаборатории, которые разрабатывают методы анализа и производят текущий контроль качества сырья и продукции. Наибольшее распространение находит инструментальная аналитическая химия — анализ с помощью полуавтоматических и автоматических приборов. Многие автоматические анализаторы находятся непосредственно в заводских цехах и соединены с системами управления процессами.

Все более важное значение приобретает анализ воздуха и воды: здесь необходимо знать о присутствии мельчайших примесей вредных веществ, которые могут причинить ущерб нашему здоровью. Без таких анализов невозможно по-настоящему организовать охрану окружающей среды.

Почти половина всех анализов газов и органических веществ выполняется хроматографическими методами, а больше трети — с помощью газовой хроматографии.

Наиболее богатый набор объектов исследования поставляет газовой хроматографии, конечно, органическая химия. Это, прежде всего углеводороды, компоненты нефти и нефтяных газов, продуктов их переработки. Если раньше, чтобы узнать состав нефтяного газа, нужно было часами проводить низкотемпературную перегонку, то сейчас на любом предприятии хроматограф выполняет анализ за несколько минут. Состав бензина, содержание в нем десятков разных углеводородов можно узнать за 20—30 минут. Методом газовой хроматографии анализируют и другие органические соединения, различающиеся и по строению, и по свойствам, содержащие кислород, азот, серу, галогены, фосфор и другие элементы. Этим методом широко пользуются также в биологии и медицине. Например, определяют содержание кислорода и спирта в крови, анализируют выдыхаемые человеком газы, а также продукты гормональной деятельности. С помощью газовой хроматографии глубоко и полно анализируют продукты питания: овощи, фрукты; молоко, чай, кофе, определяют содержание в них тех или иных компонентов. Газовая хроматография помогает выявить в составе продуктов питания вещества, которые способны неблагоприятно сказаться на здоровье (например, выявить содержание даже очень небольших доз пестицидов), или быстро разоблачить самые искусные подделки вин и других напитков, что бывает порой не под силу даже опытному дегустатору.

Такая область, как металлургия, и то пользуется услугами газовой хроматографии: с ее помощью можно определять содержание углерода в стали.

И космические исследования тоже не могут обойтись без газовой хроматографии. Во-первых,— это анализ газов в кабине космического корабля. Ведь организм человека выделяет много вредных веществ и их накапливание в кабине может привести к большим неприятностям. Хроматограф же сигнализирует об этом и дает команду прибору, очищающему воздух в жилом отсеке.

Другая космическая задача газовой хроматографии — анализ атмосферы других планет. Создан хроматограф, предназначенный для анализа марсианской атмосферы. И, наконец, поиски жизни в космосе. Известны приборы, которые могут автоматически отбирать пробу породы и анализировать органические вещества, если таковые в ней содержатся. Пробы лунного грунта, привезенные на Землю космическими аппаратами, уже проверялись на хроматографах. На советской космической станции «Венера-12» был установлен хроматограф, который посылал на Землю сигналы —результаты анализа венерианской атмосферы, Таким образом, у хроматографии как метода анализа много и земных, и космических задач. Она принадлежит к числу таких методов, рождение и развитие которых приводит к перевороту в наших возможностях исследования окружающего мира и в наших знаниях о нем. Разумеется, подобная судьба выпадает на долю не всякого метода, а лишь такого, который имеет применение в разных областях знания. Как мы увидим далее, хроматография как метод анализа вначале была предложена лишь для решения частной задачи— определения компонентов хлорофилла—красящего вещества зеленого листа. Но затем оказалось, что метод универсален и хроматография стала разделом аналитической химии. Качали быстро развиваться разнообразные варианты метода: газовая-хроматография, бумажная, тонкослойная. Начался «золотой век» хроматографии. Своим прогрессом газовая хроматография во многом обязана тому, что для контроля свойств компонентов газового потока, выходящего из колонки, предложено большое число разнообразных физических и химических методов. Приборы, используемые в этих методах,— детекторы являются неотъемлемой частью хроматографа, а их чувствительность определяет чувствительность всего метода.

Применение хроматографии в аналитической и в препаративной (т.е. для получения индивидуальных веществ) химии — уже весьма многогранно и значительно. Но это далеко не все области, где хроматографию используют или могут использовать. Так, она стала одним из важных разделов физической химии: исследуя хроматографическое поведение веществ, ученые глубже познают адсорбцию, растворение и диффузию — явления, лежащие в основе хроматографии. Более детальное знакомство с хроматографией дает ключ к изучению многих процессов, протекающих в природе, по своей сути близких к хроматографическим, С другой стороны, на основе знания природных процессов развивается и совершенствуется хромато-графический метод исследования. Например, разработка теории хроматографического поведения веществ в колонках и изучение движения (миграции) нефти и газа в недрах Земли, образования различных руд, некоторых биологических явлений и т.д. тесно связаны и дополняют друг друга.

Нужно сказать еще об одном направлении — о создании хроматографической технологии. Если небольшая колонка позволяет выделить из смеси чистые вещества, то почему нельзя выделять большие количества веществ, применяя большие колонны.

В ряде случаев такой процесс вполне может конкурировать с обычными промышленными методами разделения веществ и быть даже более эффективным, особенно если вещества обладают близкими свойствами. Хроматографическая технология усиленно разрабатывайся учеными и конструкторами.

Все эти разнообразные направления развития хроматографии— яркое свидетельство того, что на сегодняшний день она стала самостоятельной научной дисциплиной. Основа дальнейшего прогресса хроматографии — се триединство: она соединяет в себе процесс, метод и науку.

Еще на заре развития хроматографического метода ученые говорили о нем как об «очаровательном», «остроумном», как об «осуществлении заветной мечты химика». Что же можно сказать теперь, когда десятки тысяч приборов работают в лабораториях и на заводах, когда тысячи статей ежегодно появляются в печати, в том числе в специализированных хроматографических журналах, когда не за горами время пуска хроматографических заводов?

В этой книге мы хотели бы по возможности в доступной форме дать представление о сущности хроматографии вообще и газовой хроматографии в частности, об аналитических и неаналитических возможностях газовой хроматографии и попытаться возбудить у читателя интерес и желание использовать ее в той области науки или отрасли промышленности, в которой он работает. В книге будут рассмотрены и некоторые вопросы истории хроматографии, освещены основные этапы ее развития, роль отдельных исследователей. Такой материал может оказаться полезным и специалистам, поскольку известно, что изучение истории предмета часто бывает серьезным подспорьем для тех, кто занимается его развитием.

ХРОМАТОГРАФИЯ В ПРИРОДЕ

Изучая разнообразные природные явления, в частности те, которые связаны с формированием залежей полезных ископаемых, исследователи получили доказательства существенной роли в них хроматографических процессов.

МИГРАЦИЯ НЕФТИ

И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ СОСТАВА

Специалисты и по сей день выдвигают и оспаривают разнообразные гипотезы происхождения нефти и газа. Одни ученые считают нефть продуктом превращения остатков древних животных, другие доказывают растительное происхождение нефти. Имеются и «неорганические» гипотезы. В частности, Д. И. Менделеев считал, что нефтяные углеводороды — это продукты проходящей в недрах Земли химической реакции между карбидами металлов (соединениями их с углеродом) и водой. Однако независимо от принятой гипотезы происхождения всеми сейчас признается факт миграции нефти и газа (то есть движение нефти по порам и трещинам сквозь толщи земных пород), в процессе которой происходят и изменения их состава.

Еще в 1897 г. американский ученый Д. Дей, рассматривая вопрос о происхождении Пенсильванской нефти, провел интересный опыт. Нефть, месторождение которой штат Огайо,— тяжелую и темную, он пропустил через известняк под некоторым давлением. Нефть насытила слой известняка, перемещаясь снизу вверх, а выделяющийся вверху продукт оказался легче по составу и светлее исходной. Так, фильтруя тяжелую нефть из штата Огайо, ему удалось получить более легкий продукт, близкий по составу к Пенсильванской нефти.

Несколькими годами позднее Дей предложил использовать этот способ для лабораторного фракционирования нефти и нефтепродуктов, однако дал ему неверную трактовку: он полагал, что основная причина разделительного эффекта—-это различная скорость диффузии составляющих нефти через капилляры, которые образованы частицами извести или глины, и ничего не говорил о роли адсорбции. Свой метод Дей назвал фракционированием путем капиллярной диффузии. Мы еще вернемся к этому методу, когда будем говорить о различных вариантах хроматографического разделения веществ.

В начале нынешнего столетия вопросами фильтрации нефтей через пористые среды много занимались бакинские нефтяники. Так, в 1900 г. С. К. Квитка, получивший свидетельство Бакинского технического комитета, писал: «Я обесцвечивал черную нефть при помощи фильтрации ее через пористые среды. Опыты следует делать таким образом: окрасить керосин черною нефтью до темного цвета...; взяв затем литра два высушенного песка, всыпать его в воронку и на него вылить нефть. Первые капли профильтровавшейся жидкости пройдут светлыми, как вода, а затем, чем дальше, тем более фильтрат будет выходить окрашенным..., и вообще, при фильтрации замечается разложение окрашенной нефти на отдельные углеводороды».

Нефтяникам хорошо известно находящееся близ Баку Сураханское месторождение, из которого добывают бесцветную (белую) нефть, состоящую главным образом из бензиновых фракций.

Была высказана гипотеза о том, что залегающая в нижних слоях нефть поднимается к поверхности через пористую породу, которая задерживает тяжелые фракции. Для подтверждения этой идеи одна из скважин была углублена, и действительно, из нее пошел фонтан темной тяжелой нефти. На основании этих и подобных исследований способность глин и других пород фракционировать нефть, разделять ее на составные части была признана непреложным фактом. Сегодня, вновь и вновь рассматривая процессы, происходящие с нефтью в земных недрах, мы убеждаемся, что в фракционировании нефти при прохождении ее через толщу пород большую роль играют хроматографические процессы. Действительно, глины и другие породы — это адсорбенты с большой поверхностью, которые по-разному адсорбируют составляющие нефти. Движущей силой, поднимающей нефть из глубин на поверхность, служит давление, создающееся в нефтяных пластах, например, растворенными в нефти газами, а также и диффузионные явления, обусловленные наличием пор и трещин в пластах.

Известный советский геохимик В. А. Соколов, рассматривая вопросы образования и миграции нефти и газа, указывал, что «всякий процесс миграции веществ сопровождается их разделением» *.(*Это правило имеет общий характер, т.е. относится к миграции в самых разнообразных условиях, а не только к миграции в земной коре.)

Так, при движении нефти и газа в горных породах разделение происходит в результате разницы плотностей составляющих (гравитационное разделение), фильтрации взвешенных частиц, изменения температуры (т.е. обусловленное испарением и конденсацией веществ в соответствии с температурами их кипения). Разделение происходит также и благодаря хроматографическим процессам. Разумеется, эти процессы протекают в условиях, далеких от лабораторных. Однако, поскольку длина «геологической колонки» очень велика, разделение может оказаться достаточно хорошим. Вообще говоря, можно проводить аналогии между естественными и лабораторными хроматографическими процессами. Прежде всего, в лабораторной практике можно применять и широко применяют естественные адсорбенты— глины—либо непосредственно, либо после некоторой химической или тепловой обработки. Кстати, и в природных условиях адсорбционные свойства пород могут изменяться, например, в зависимости от содержания в них воды. Процесс, который происходит при миграции нефти, близок к самому простому хроматографическому, лежащему в основе так называемого фронтального хроматографического метода. Рассмотрим его подробнее. Под действием некоторого давления разделяемую смесь (газ или жидкость) пропускают через трубку с сорбентом.

Пусть смесь состоит из трех веществ (1, 2 и 3), которые по-разному сорбируются и поэтому передвигаются по трубке с различными скоростями. Тогда на слое сорбента образуются три зоны: в первой находятся молекулы только вещества 1, которые слабее сорбируются и поэтому быстрее передвигаются по трубке, во второй- молекулы веществ / и 2 и, наконец, в третьей зоне — все три вещества, причем в таких же соотношениях, как и в исходной смеси. Теперь становится ясно, что чем длиннее колонка, тем большее число молекул вещества 1 сумеет «обогнать» молекулы остальных веществ и, таким образом, тем больше становится первая зона. То же можно сказать о движении молекул вещества 2 (по сравнению с молекулами наиболее сильно сорбирующегося вещества 3) и, следовательно, о размере второй зоны.

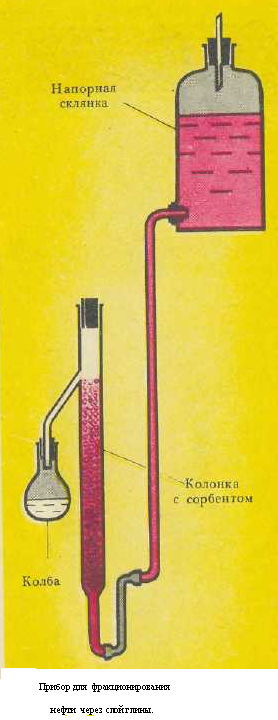

Так как нефть — это смесь, состоящая из очень большого числа веществ, такие четкие зоны, как в описанном примере, обычно не образуются, но разделение (фракционирование) по склонности к сорбции происходит. В 1901 г. последователи Дей — Энглер и Альбрехт- изучили фракционирование нефти, пропуская ее через слой глины (так называемой фуллеровой земли). Нефть заливали в напорную склянку, соединенную с заполненной глиной колонкой. Выходящие из колонки фракции нефти поступали в сменные колбы и исследовались. Фракция, поступившая в первую колбу, была бесцветной, затем цвет становился желтым, а последние фракции были оранжевыми с зеленым оттенком. От фракции к фракции увеличивалась и плотность. Этот процесс аналогичен происходящему в природе с Сураханской нефтью. Но хроматографическими эффектами можно объяснить изменение состава нефти не только «по вертикали», то есть в зависимости от глубины скважины, но и «по горизонтали», то есть при переходе от одной части месторождения к другой и даже в. более широких пределах (от одного месторождения к другому). Разумеется, нужно иметь в виду, что разные породы по-разному сорбируют содержащиеся в нефти вещества. Так, некоторые из глин и песок сильно поглощают лишь тяжелые окрашенные соединения, некоторые породы сорбируют преимущественно ароматические углеводороды и вещества, содержащие серу, кислород и азот, другие минералы фракционируют углеводороды по молекулярной массе. На процесс оказывает влияние и вода, которая сопутствует нефти. Наконец, если в глине содержатся адсорбированные тяжелые вещества — битумы, то они тоже служат разделяющей средой, по-разному растворяя компоненты нефти. Все это, наряду с нехроматографическими процессами, и обусловливает разнообразие состава нефтей.

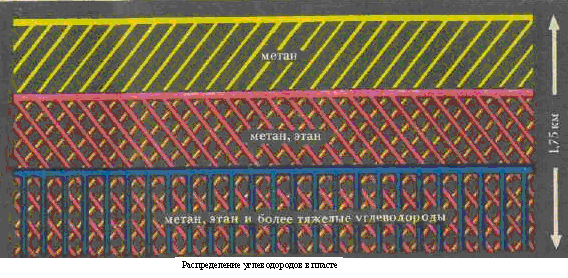

Газообразные нефтяные углеводороды также по-разному сорбируются породами, причем разделительный эффект в этом случае проявляется четче, так как нефтяной газ содержит лишь небольшое число основных компонентов. По мере удаления от залежи газа в пласте остаются все более легкие углеводороды, а на определенном расстоянии (в нашем примере на глубине 1,75 км) будет обнаружен только метан. Именно этим объясняется так называемое ореольно-хроматографическое распределение углеводородов вокруг газовых (а также и нефтяных) залежей. Оно обусловлено сочетанием диффузионных и сорбционных явлений. Диффузия газов вокруг залежи тормозится сорбирующей породой, причем это торможение, конечно, слабее для более легких углеводородов. Такой процесс был назван диффузионной хроматографией. Интересно отметить, что недавно был разработан лабораторный метод анализа газов, сходный в принципе с диффузионной хроматографией, наблюдающейся в природных условиях. Это еще одно свидетельство того, что природные хроматографические явления могут служить «примером» для создания эффективных аналитических методов.

Хроматографическими эффектами объясняют также различия в содержании металлов в нефтях. Например, содержание ванадия, меди и никеля в нефти на одном из месторождений в штате Оклахома снижается от востока к западу, что, по мнению ученых, является свидетельством миграции нефти с востока. Отмечено также уменьшение содержания изотопа углерода 13С с увеличением пути миграции. Такие закономерности в сочетании с данными по углеводородному составу нефтей позволяют геологам в целом ряде случаев выяснять «историю» нефти, направление ее миграции и предсказывать состав и свойства нефти в зависимости от места и глубины залегания, а также от характера горных пород, через которые проходила миграция.

Хроматографические процессы нужно учитывать и при создании подземных газовых хранилищ. Для этого обычно выбирают либо истощенные газовые месторождения, либо водоносные пласты. Однако в первом случае необходимо удалить адсорбированный породой сероводород (для того чтобы он не ухудшал качества нагнетаемого газа), а во втором — осушить пласт. Как показали исследования, эти процессы можно описать такими же математическими соотношениями, как и хроматографическое разделение.

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ В РУДАХ

Ученые, изучающие образование руд и распределение в них различных металлов, пришли к выводу, что и здесь хроматографические процессы играют очень важную роль. Было установлено, что ионы железа, меди, никеля, кобальта и других металлов вследствие диффузии передвигаются в гелях кремнезема и окиси алюминия; при этом тормозящим фактором служит не физическая адсорбция, как в случае газов и нефтей, а ионный обмен, то есть замена одного катиона в геле на другой. И снова аналогия: ионообменная хроматография — один из очень распространенных аналитических методов в неорганической химии и, в частности, в химии радиоактивных элементов.

Хроматография в биологии

Можно привести ряд примеров, которые указывают на роль хроматографии в биологических процессах. Это, в частности, относится к процессу дыхания. Поглощение кислорода гемоглобином крови в легких — тоже в определенной степени хроматогра-фический процесс, так как при этом происходит сорбционное отделение кислорода от других газов, присутствующих во вдыхаемом воздухе . Отсюда вытекает возможность использования гемоглобина в аналитической хроматографии. И такие методики разработаны. Колонку заполняют кусочками кирпича, пропитанного кровью, и они служат сорбентом при определении кислорода в воздухе и других газовых смесях.

Приведенные примеры показывают, что хроматографию как процесс не нужно было изобретать, он существовал в природе всегда. Здесь, как и в других областях знания, мы учились у природы, постигали ее законы, модифицировали природные процессы, приспособляя их к решению стоящих перед нами задач.

Человеком, который впервые сумел правильно объяснить явления, происходящие при движении вещества вдоль слоя сорбента, был Михаил Семенович Цвет. Используя эти явления, он создал замечательный аналитический метод, показал его широкие возможности и дал название, которое по сей день мы применяем для обозначения не только метода, но также и самого процесса и научной дисциплины, его изучающей. В следующей главе мы остановимся на истории хроматографического метода анализа.

* К сожалению, содержащиеся в воздухе вредные для организма примеси также поглощаются кровью и иногда необратимо

Многие поколения ученых волновала тайна зеленого листа. Еще древнегреческий ученый и философ Феофраст пытался разгадать загадку жизни растений. Но роль особых веществ, придающих растениям зеленый цвет, которые поглощают солнечную энергию, синтезируют глюкозу и другие органические вещества, была показана лишь в конце XIX Русский ученый К.А. Тимирязев писал: «Зерно хлорофилла — исходная точка всего того, что мы разумеем под словом жизнь». Название хлорофилл было дано зеленому спиртовому раствору смеси растительных пигментов еще в 1817 г. Ж. Пеллетье и Ж. Кавенту. В те времена еще не было известно строение загадочного вещества, и чтобы установить это, прежде всего надо было разделить смесь на составляющие. Такая попытка была сделана еще Стоксом, которому в 1864г. удалось разделить смесь хлорофиллов, но не на индивидуальные вещества, а на 4 группы (две желтые и две зеленые). Расшифровкой состава хлорофиллов занимались многие ученые. Задача была решена замечательным русским ученым М.С. Цветом в 1903г., создавшим для этого новый метод; возможности метода, как оказалось, значительно превзошли решение задачи, ради которой его разработали.

Михаил семенович цвет

Михаил Семенович Цвет — человек выдающегося ума и трудной судьбы. Он родился 14 мая 1872г. в небольшом итальянском городе Асти, где проездом, путешествуя по Италии, находились его родители, крупный чиновник и экономист Семен Николаевич Цвет и Мария де Дороцца — итальянка, воспитанная в России. Мать вскоре скончалась, и отцу пришлось оставить Михаила за границей, где он получил воспитание и образование. Еще студентом М. С. Цвет глубоко заинтересовался проблемами физиологии растений и, учась в Женевском университете, подготовил диссертацию на степень доктора ботаники. В 1896г. Цвет приехал в Россию, но не смог занять официального положения в научном мире и получить необходимые условия для продолжения исследований, так как диплом иностранного университета в России не признавался полноценным документом о высшем образовании. Поэтому на первых порах Цвет должен был считать удачей возможность работать без жалования в лаборатории академика А. С. Фаминцына и продолжать исследование хлорофилла и других красящих веществ зеленого листа. В это же время Цвет обращается в российские университеты с просьбой в порядке исключения принять у него магистерские экзамены. Наконец, руководство Казанского университета соглашается проэкзаменовать Цвета, посчитав его случай «особо уважительным». В течение времени, немногим больше одного месяца, Цвет сдал четыре экзамена по различным разделам ботаники и химии (ноябрь 1899 г.), а 12 апреля 1901 г. представил к защите диссертацию «Физико-химическое строение хлорофиллового зерна». Осенью того же года Цвет блестяще защитил диссертацию и, получив степень магистра ботаники, выразил желание остаться в Казанском университете в качестве приват-доцента. Руководство поддержало просьбу Цвета, однако буквально через несколько дней он неожиданно уехал в Варшаву, куда его пригласил его друг Д. И. Ивановский — известный микробиолог, открывший вирусы, только что занявший кафедру в университете. Там Цвет занял место ассистента («сверхштатного лаборанта») и уже через год с небольшим, 8 марта 1903г., он выступил в Варшавском обществе естествоиспытателей со своим знаменитым докладом «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу», в котором детально описал метод адсорбционного хроматографического анализа (основы метода, как писал Цвет, были заложены в его магистерской диссертации). В течение последующих 12 лет он совершенствовал свой метод и применял его для решения практических задач. Но делалось это в очень трудных условиях небольшой лаборатории при необходимости тратить много времени на преподавательскую работу в двух учебных заведениях. Хотя в 1910 г. Цвет с большим успехом защитил докторскую диссертацию, ему так и не удалось получить кафедру ни в одном из университетов России, несмотря на неоднократные обращения в министерство и участие в конкурсах. А когда началась первая мировая война и пришлось срочно эвакуироваться из Варшавы, все рукописи и рабочие журналы Цвета погибли. Наконец, в марте 1917г. Цвет был избран профессором университета в Юрьеве (Тарту) и директором ботанического сада. Но проработать там удалось меньше года: он вновь должен был эвакуироваться, на сей раз в Воронеж, где в это время организовывался университет. Здоровье ученого было подорвано, и 26 июня 1919г. он скончался на 47 году жизни.