- •И устройство судна

- •Содержание

- •Глава 1 Мореходные и эксплуатационные качества судна

- •Глава 2 Основы гидромеханики

- •§2.1. Основные свойства жидкостей

- •§2.2. Гидростатика

- •§2.3. Гидродинамика

- •§2.4. Теория подобия в гидромеханике

- •§2.5. Основы теории крыла

- •Глава 3 Геометрия корпуса судна § 3.1. Теоретический чертеж

- •§ 3.2. Главные размерения судна и коэффициенты полноты

- •§ 3.3. Посадка судна

- •§ 3.4. Элементы погруженного объема судна при посадке его прямо и на ровный киль

- •Абсцисса цв:

- •3.4.5. Понятие о правилах приближенного интегрирования.

- •§ 3.5. Элементы погруженного объема судна при посадке его прямо, но с дифферентом

- •Глава 4 Плавучесть судна

- •§ 4.1. Условие плавучести судна

- •§ 4.2. Вычисление массы и координат центра тяжести судна

- •§ 4.3. Изменение осадки при переходе судна в воду с иной плотностью

- •§ 4.4. Изменение осадки судна при приеме или расходование грузов

- •§ 4.5. Запас плавучести судна

- •Глава 5 Начальная остойчивость судна

- •§ 5.1. Общее понятие об остойчивости

- •§ 5.2. Равнообъемные наклонения судна. Теорема Эйлера

- •§ 5.3. Метацентры и метацентрические радиусы

- •Как видно из рис. 36, при малом угле θ

- •Аппликатапоперечного метацентра:

- •Так как площадь ватерлинии вытянута в продольном направлении, то Jyf намного превышаетJx и соответственноRзначительно большеr. ВеличинаRсоставляет 12 длины судна.

- •§ 5.4. Условие начальной остойчивости судна. Метацентрические высоты

- •§ 5.5. Метацентрические формулы остойчивости и их практическое применение

- •§ 5.6. Остойчивость формы и остойчивость нагрузки

- •§ 5.7. Определение мер начальной остойчивости судна

- •§ 5.8. Влияние перемещения грузов на посадку и остойчивость судна

- •§ 5.9. Влияние приема малого груза на посадку и остойчивость судна

- •§ 5.10. Влияние жидкого груза на остойчивость судна

- •Как видно из формулы, именноix оказывает влияние на остойчивость.

- •§ 5.11. Опытное определение метацентрической высоты и положения центра тяжести судна

- •Глава 6 Остойчивость судна на больших углах наклонения

- •§ 6.1. Плечо статической остойчивости на больших углах крена

- •§ 6.2. Диаграмма статической остойчивости

- •6.2.1. Определение мер начальной остойчивости с помощью дсо.

- •§ 6.3. Динамическая остойчивость судна

- •§ 6.4. Влияние условий плавания на остойчивость судна

- •Глава 7 Практическое применение теории плавучести и остойчивости

- •§ 7.1. Определение массы груза, обеспечивающего заданный угол крена

- •§ 7.2. Расчеты по снятию судна с мели

- •7.2.2. Определение реакции грунта и точки ее приложения.

- •Глава 8 Нормирование и контроль остойчивости судов

- •§ 8.1. Нормирование остойчивости морских промысловых судов

- •§ 8.2. Информация об остойчивости судна

- •Глава 9 Непотопляемость судна

- •§ 9.1. Общее понятие о непотопляемости

- •§ 9.2. Принципы обеспечения непотопляемости

- •§ 9.3. Методы расчета непотопляемости

- •§ 9.4. Классификация затопленных отсеков

- •§ 9.5. Спрямление поврежденного судна

- •9.5.2. Задачи и методы спрямления поврежденного судна.

- •§ 9.6. Нормирование непотопляемости промысловых судов

- •Глава 10 Сопротивление воды движению судна

- •§ 10.1. Общие сведения

- •§ 10.2. Составляющие сопротивления движению судна

- •§ 10.3. Сопротивление трения

- •§ 10.4. Сопротивление формы

- •§ 10.5. Волновое сопротивление

- •§ 10.6. Сопротивление выступающих частей

- •§ 10.7. Воздушное сопротивление

- •§ 10.8. Влияние эксплуатационных факторов на ходкость судна

- •Глава 11 Судовые движители

- •§ 11.1. Общие сведения о судовых движителях

- •§ 11.2. Геометрические характеристики гребного винта

- •§ 11.3. Кинематические характеристики гребного винта

- •§ 11.4. Гидродинамические характеристики гребного винта

- •§ 11.5. Работа гребного винта на разных режимах

- •§ 11.6. Диаграммы для расчета гребных винтов

- •§ 11.7. Взаимодействие гребного винта и корпуса судна. Пропульсивный коэффициент

- •§ 11.8. Кавитация гребных винтов

- •§ 11.9. Взаимосвязь между работой гребного винта и двигателем

- •§ 11.10. Винты регулируемого шага

- •§ 11.11. Паспортная диаграмма судна оборудованного винтом фиксированного шага

- •Список литературы

§ 11.4. Гидродинамические характеристики гребного винта

На выделенный

элемент лопасти, который обтекается со

скоростью υ под углом атаки

![]() (см. рис.38), действуют гидродинамические

силы. Результирующую этих сил обозначим

черезdF.

Проекция dF

на осевое направление есть сила упора

элемента лопасти dР,

а проекция на окружное направление -

сила сопротивления вращению элемента

лопасти dQ.

Момент сопротивления вращению элемента

(см. рис.38), действуют гидродинамические

силы. Результирующую этих сил обозначим

черезdF.

Проекция dF

на осевое направление есть сила упора

элемента лопасти dР,

а проекция на окружное направление -

сила сопротивления вращению элемента

лопасти dQ.

Момент сопротивления вращению элемента

лопасти: dМ = dQr, где r - радиус, на котором расположен рассматриваемый элемент лопасти.

Для всего винта

сила упора:

Р = z![]() ,

,

где z - число лопастей; r 0 - радиус ступицы; R – радиус винта.

Момент сопротивления вращению винта:

М = z![]() .

.

Этот момент равен по величине и противоположен по знаку вращающему моменту, который необходимо приложить к винту для обеспечения его вращения с заданной частотой n и создания требуемого упора Р.

Валовая мощность, потребная для равномерного вращения винта с угловой скоростью ω = 2πn,

Nр = М ω = 2πnМ.

Так как сила упора

создается в результате обтекания

лопастей потоком жидкости, то в

соответствии с общей формулой для

гидродинамических сил можно считать,

что величина сила Р пропорциональна

плотности жидкости, характерной площади

винта и квадрату характерной скорости.

Для винта в качестве характерной площади

принимают D2,

а в качестве характерной скорости –

nD.

Тогда, обозначив через

![]() 1

коэффициент

упора, для

силы упора получим следующую зависимость:

1

коэффициент

упора, для

силы упора получим следующую зависимость:

Р =

![]() ρn2

D4,

ρn2

D4,

откуда безразмерный коэффициент упора

![]() =

Р /ρn2

D4.

=

Р /ρn2

D4.

По аналогии момент

М =

![]() ρn2

D5,

ρn2

D5,

безразмерный коэффициент момента

![]() =

М /ρn2

D5.

=

М /ρn2

D5.

Коэффициент полезного действия гребного винта ηр, работающего в свободной воде (при отсутствии влияния корпуса судна и поверхности воды (ηк = 1)), определяется отношением полезной мощности к затраченной мощности:

ηр = Р υp/2πnМ,

или с учетом формул для упора и момента:

ηр

=![]() .

.

Упор, момент и

к.п.д. являются гидродинамическими

характеристиками гребного винта.

Величины их зависят от относительной

поступи винта λр

= υp/nD,

которая характеризует режим работы

гребного винта. График, выражающий

функциональную зависимость гидродинамических

характеристик винта

![]() ,

,![]() ,

и ηр

от относительной λр,

называется кривыми

действия винта

(рис.112).

,

и ηр

от относительной λр,

называется кривыми

действия винта

(рис.112).

П ри

отсутствии влияния корпуса, свободной

поверхности воды и кавитации винта

кривые действия будут одинаковыми для

геометрически подобных винтов, так как

λр

является при этих условиях критерием

динамическогоподобия винтов.

ри

отсутствии влияния корпуса, свободной

поверхности воды и кавитации винта

кривые действия будут одинаковыми для

геометрически подобных винтов, так как

λр

является при этих условиях критерием

динамическогоподобия винтов.

Рис.112. Кривые действия гребного

винта в свободной воде

§ 11.5. Работа гребного винта на разных режимах

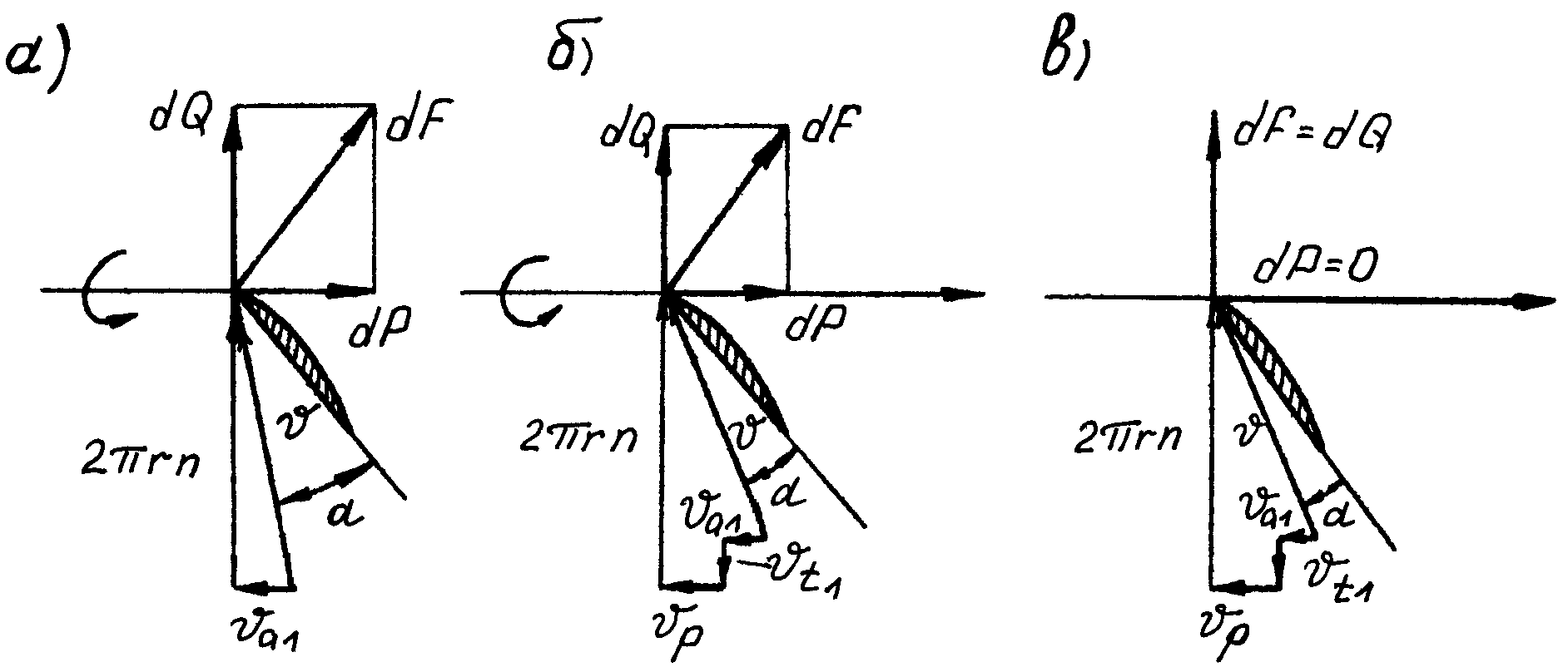

Для оценки условий работы двигателей судна надо знать основные характеристики винта: упор Р, момент М и к.п.д. ηр на разных режимах, т.е. при любых значениях поступательной скорости υp и частоте вращения n (при разных значениях λр = υp/nD). Рассмотрим некоторые характерные режимы работы винта, условно заменив его одним эквивалентным элементом лопасти, расположенным на радиусе центра тяжести площади спрямленной поверхности лопасти (при r = 0,7R).

11.5.1. Швартовный

режим

(рис.113,а). Этот режим работы винта

наблюдается при снятии судна с мели,

движении в ледяных торосах. В швартовном

режиме υp

= 0 и λр

= υp/nD

= 0, т.е. винт работает на месте не совершая

полезной работы, КПД его ηр

= Р υp/2πnМ

= 0. Так как угол атаки

![]() для элемента

лопасти достигает наибольшей

для элемента

лопасти достигает наибольшей

в еличины,

упор винта Р и момент М (коэффициенты

еличины,

упор винта Р и момент М (коэффициенты![]() и

и

![]() )

оказываются наибольшими (рис.112). В этом

режиме работа винта с полной частотой

вращения недопустима из-за перегрузки

двигателей и опасности повреждения

валопроводов по причине больших осевых

усилий и крутящих моментов. Максимальная

частота вращения винта на швартовном

режиме составляет 60

)

оказываются наибольшими (рис.112). В этом

режиме работа винта с полной частотой

вращения недопустима из-за перегрузки

двигателей и опасности повреждения

валопроводов по причине больших осевых

усилий и крутящих моментов. Максимальная

частота вращения винта на швартовном

режиме составляет 60![]() 0,65%

частоты вращения расчетного режима

полного хода, т.е.nшв

< (0,60

0,65%

частоты вращения расчетного режима

полного хода, т.е.nшв

< (0,60![]() 0,65)nп.

0,65)nп.

Рис.113. Режимы работы элемента лопасти

11.5.2. Основной

(расчетный) режим переднего хода

(рис.113,б). Этот режим соответствует

относительной поступи λр

>0, при

которой винт создает полезный упор Р

(![]() >0)

за счет подведенного от двигателя

вращающего момента М (

>0)

за счет подведенного от двигателя

вращающего момента М (![]() >0),

причем КПД ηр

находится

в области максимальных для данного

винта значений (рис.112). Угол атаки

>0),

причем КПД ηр

находится

в области максимальных для данного

винта значений (рис.112). Угол атаки

![]() элемента

лопасти, коэффициенты

элемента

лопасти, коэффициенты

![]() и

и

![]() в рассматриваемом режиме меньше, чем в

швартовом режиме.

в рассматриваемом режиме меньше, чем в

швартовом режиме.

11.5.3. Режим нулевого

упора

(рис.113,в). С дальнейшим увеличением

относительной поступи угол атаки

![]() для элемента

лопасти продолжает уменьшаться, в в

связи с чем снижаются значения упора

для элемента

лопасти продолжает уменьшаться, в в

связи с чем снижаются значения упора

и

момента винта. При некотором λр

= λр1

упор Р (коэффициент упора![]() )

обращается в нуль и ηр

= Р υp/2πnМ

= 0, т.е. винт не совершает полезной работы

(рис.112). Момент М (коэффициент момента

)

обращается в нуль и ηр

= Р υp/2πnМ

= 0, т.е. винт не совершает полезной работы

(рис.112). Момент М (коэффициент момента![]() )

остается положительным, т.е. винт требует

подведения от двигателя некоторого

вращающего момента, который целиком

расходуется на преодоление сопротивления

вращению винта. Относительную поступь

λр1

принято обозначать называют Н1/D

и называть шаговым отношением нулевого

упора или гидродинамическим шаговым

отношением, а величину Н1

- шагом

нулевого упора или гидродинамическим

шагом. Шаговое отношение нулевого упора

Н1/D

превышает конструктивное Н/D,

и их численное соотношение специфично

для каждой серии гребных винтов. Режим

нулевого упора наблюдается при реверсе

винта и является кратковременным.

)

остается положительным, т.е. винт требует

подведения от двигателя некоторого

вращающего момента, который целиком

расходуется на преодоление сопротивления

вращению винта. Относительную поступь

λр1

принято обозначать называют Н1/D

и называть шаговым отношением нулевого

упора или гидродинамическим шаговым

отношением, а величину Н1

- шагом

нулевого упора или гидродинамическим

шагом. Шаговое отношение нулевого упора

Н1/D

превышает конструктивное Н/D,

и их численное соотношение специфично

для каждой серии гребных винтов. Режим

нулевого упора наблюдается при реверсе

винта и является кратковременным.

11.5.4. Режим нулевого

момента (рис.113,г).

При увеличении относительной поступи

за режимом нулевого упора при λр

= λр2

наступает режим нулевого момента винта,

когда коэффициент момента становится

равным нулю. Понятие КПД винта ηр

здесь не имеет смысла, так как к винту

от двигателя вращающий момент не

подводится. Винт вращается под действием

набегающего на него потока, а возникающий

при этом момент целиком расходуется на

преодоление сопротивления вращению

винта. Работающий

винт

оказывает набегающему потоку сопротивление,

которое соответствует отрицательному

значению упора Р (коэффициент упора![]() ).

Таким образом, в пределах относительной

поступи от λр

= λр1

до λр

= λр2

гребной винт уже не является движителем,

он как бы “парализован”

или находится в так называемой зоне

Параля (рис.112).

).

Таким образом, в пределах относительной

поступи от λр

= λр1

до λр

= λр2

гребной винт уже не является движителем,

он как бы “парализован”

или находится в так называемой зоне

Параля (рис.112).

Дальнейшее увеличение относительной поступи за предел λр2 приводит к тому, что не только упор Р, но и момент М оказываются отрицательными, т.е. гребной винт из движителя превращается гидротурбину (рис.113,д), что соответствует турбинному режиму работы винта.