- •Глава 1. Механизмы речевого общения 2

- •Глава 1. Общие положения и терминология 26

- •Глава 3. Преобразование речи в цифровую форму 76 предисловие

- •Глава 1. Механизмы речевого общения

- •1.1. Речь

- •1.1.1 Общие сведения

- •1.1.2 Спектр речи

- •Речевой сигнал.

- •1.1.3 Спектр формант

- •Форманты

- •1.1.4 Амплитудное распределение. Динамический диапазон. Пик-фактор.

- •1.1.5 Распределение формант

- •1.1.6 Временные характеристики речи

- •1.1.7 Распределение уровней речи перед ртом говорящего

- •1.2 Слух

- •1.2.1 Общие сведения

- •1.2.2 Пороги слышимости

- •1.2.3 Логарифмическая ширина критической полосы слуха

- •1.2.4 Маскировка звуков

- •1.2.5 Адаптация слуха

- •Адаптация

- •1.2.6 Биноуральный эффект

- •1.2.7 Громкость звука

- •Заключение

- •Контрольные вопросы

- •Литература к главе 1.

- •Глава 2. Местные аналоговые телефонные системы

- •2.1.Общие сведения

- •2.2.Телефонные аппараты с микротелефонными трубками

- •2.2.1.Разговорная схема

- •2.3.Микрофоны

- •2.3.1. Назначение

- •2.3.2. Характеристики

- •2.3.3. Нелинейные искажения

- •2.3.4. Шумы

- •2.4.Телефоны

- •2.4.1. Назначение

- •2.4.2. Характеристики

- •.2.5.Микротелефонные трубки

- •2.5.1. Назначение

- •2.5.2. Основные параметры

- •.2.6.Частотные характеристики передачи и приема та

- •Заключение

- •Контрольные вопросы

- •Литература к главе 2.

- •Глава 1. Общие положения и терминология

- •1.1. Оконечные устройства, системы передачи и коммутации

- •Организации по разработке стандартов в области электросвязи.

- •1.2.Аналоговая телефонная сеть

- •1.2.1. Иерархия сети

- •1.2.2. Системы коммутации

- •Электромеханические системы коммутации.

- •Управление по программе.

- •1.2.3. Системы передачи

- •Воздушная линия связи.

- •Кабельные пары.

- •Двухпроводная и четырехпроводная передача.

- •Переход с двухпроводной цепи на четырехпроводную.

- •Дуплекс и полудуплекс.

- •1.2.7. Факторы, влияющие на качество передачи

- •Затухание сигнала.

- •Помехи.

- •. Искажения.

- •Эхо и самовозбуждение.

- •1.2.8. Уровни мощности

- •1.2.9. Сигнализация

- •Функции сигнализации.

- •Внутриканальная сигнализация.

- •Межстанционная сигнализация по общему каналу.

- •1.2.10.Устройства сопряжения

- •Устройство сопряжения абонентского шлейфа (абонентский комплект).

- •1.2.11. Специальные виды обслуживания

- •Передача данных.

- •1.3. Введение в цифровую связь

- •1.3.1. Преобразование речи в цифровую форму

- •1.3.2. Временное группообразование

- •Иерархия систем с временным группообразованием.

- •1.3.5.Цифровая коммутация

- •1.3. Цифровые телефонные сети

- •1.3.1. Преимущества цифровых сетей передачи речи

- •Простота группообразования

- •Простота сигнализации

- •Использование современной технологии

- •Цифровая обработка сигналов.

- •Интеграция систем передачи и коммутации

- •Возможность работы при малых значениях отношения сигнал-шум (помеха)

- •Регенерация сигнала

- •Приспосабливаемость к другим видам обслуживания

- •Возможность контроля рабочих характеристик

- •Простота засекречивания

- •1.3.2. Недостатки цифровых сетей передачи речи

- •Расширение полосы частот

- •Аналого-цифровое преобразование

- •Необходимость временнби синхронизации

- •Топологические ограничения группообразования

- •Несовместимость с существующими аналоговыми устройствами

- •1.4. Экономические аспекты

- •Заключение

- •3.1. Классификация алгоритмов кодирования речи

- •3.1.1. Прямое аналого-цифровое преобразование

- •3.1.2. Эффективное кодирование речи

- •3.1.3. Моделирование речеобразующего аппарата человека

- •3.1.4.Адаптивные кодеки

- •3.1.5. Синтезаторы речи

- •3.1.6. Ортогональное преобразование речевого сигнала

- •3.2. Алгоритмы кодирования

- •3.2 Импульсно-кодовая модуляция

- •3.2.1 Шум квантования

- •3.2.2 Шумы незагруженного канала

- •3.2.3 Импульсно-кодовая модуляция с равномерным квантованием

- •3.2.4 Компандирование

- •3.2.5 Кодирование с простой линеаризацией

- •3.2.6 Адаптивная регулировка усиления

- •3.3 Избыточность речи

- •3.3.1 Неравномерное распределение амплитуд

- •3.3.2 Корреляция между дискретами

- •3.3.3 Корреляция, связанная с периодичностью в сигнале

- •3.3.4 Корреляция между периодами основного тона

- •3.3.5 Избыточность, связанная с неактивностью речи

- •3.3.6 Неравномерный усредненный спектр

- •3.3.7 Кратковременный спектр

- •3.4 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

- •3.4.1 Варианты реализации дикм

- •3.4.2 Предсказание более высокого порядка

- •3.5 Дельта-модуляция

- •3.5.1 Перегрузка по крутизне

- •3.5.2 Линейная дельта-модуляция

- •3.5.3 Слоговое компандирование

- •3.5.4 Адаптивная дельта-модуляция

1.2.2 Пороги слышимости

Порогом слышимости называется минимальный уровень интенсивности звука (звукового давления), при котором этот звук еще может быть воспринят ухом.

Кроме того, различают биноуральные (при слушании двумя ушами) и моноуральные (при слушании одним ухом) пороги слышимости. Биноуральные пороги лежат несколько ниже моноуральных, так как при слушании двумя ушами результирующий порог определяется сложением слуховых ощущений.

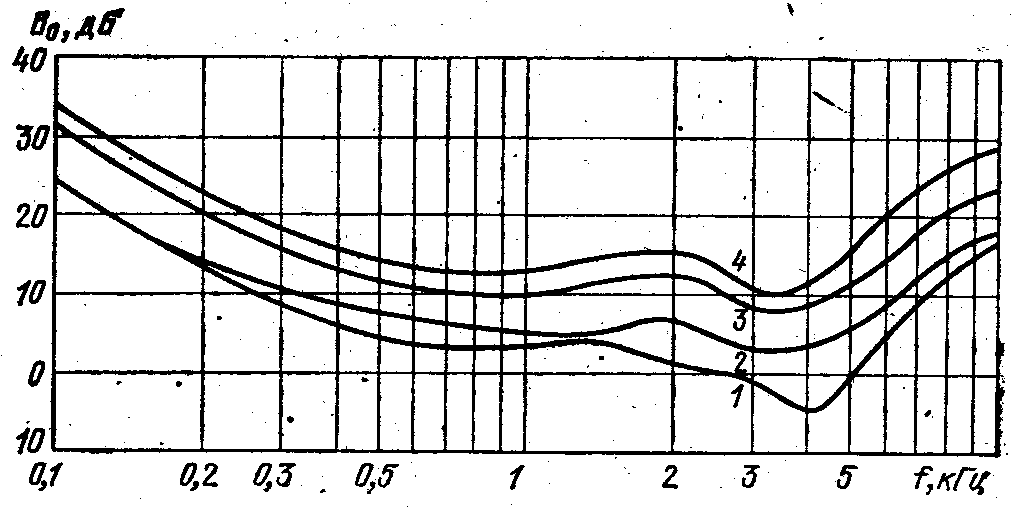

Пороги слышимости для разных людей могут сильно отличаться, что объясняется их индивидуальными особенностями. Усредненные данные для различных условий восприятия чистых тонов в тишине приведены на рис. 1.10 [4]. Кривая 1 представляет собой биноуральный ПСП; кривая 2 – биноуральный ПСП у входа в слуховой канал при внешнем источнике звука (поле); кривая 3 – биноуральный ПСП у входа в слуховой канал для случая, когда источником звука служит телефон; кривая 4 – моноуральный ПСП у входа в слуховой канал для случая, когда источником служит телефон.

Р ис.1.10.

Пороги слышимости для чистых тонов.

ис.1.10.

Пороги слышимости для чистых тонов.

1.2.3 Логарифмическая ширина критической полосы слуха

Многочисленными исследованиями установлено, что при возбуждении уха достаточно равномерным спектром результирующее ощущение оказывается численно равным такому слуховому ощущению, которое получилось бы при суммировании одинаковых возбуждений от спектральных составляющих в пределах некоторой относительно узкой полосы частот. Эту полосу частот, которая характеризует так называемую интегрирующую способность слуха по частоте, принято называть критической полосой слуха. Ширина критической полосы слуха различна для разных частотных областей, т.е. является функцией частоты. Обычно для удобства расчетов ее выражают в логарифмических единицах: логарифмическая ширина критической полосы слуха

К = 10 lg fк (1.6)

где fк– ширина критической полосы слуха, Гц.

Частотная зависимость величины К для моноурального (кривая 1) и биноурального (кривая 2) видов слушания приведена на рис. 1.11 [4].

Рис.1.11. Частотная зависимость логарифмической ширины критической полосы слуха.

1.2.4 Маскировка звуков

Под термином "маскировка" обычно понимают такое воздействие постороннего звука на принимаемый полезный звук, при котором последний может быть частично или полностью заглушен. Физиологический механизм маскировки состоит в повышении порога слышимости полезного звука на частоте и в смежных частотных областях маскирующего звука. Маскировка имеет чрезвычайно большое значение в технике речевой связи, поскольку в практических условиях полезный звук воспринимается нашим ухом всегда на фоне каких-либо звуковых помех. Заметим, что большинство характеристик слуха в той или иной мере связано с механизмом маскировки.

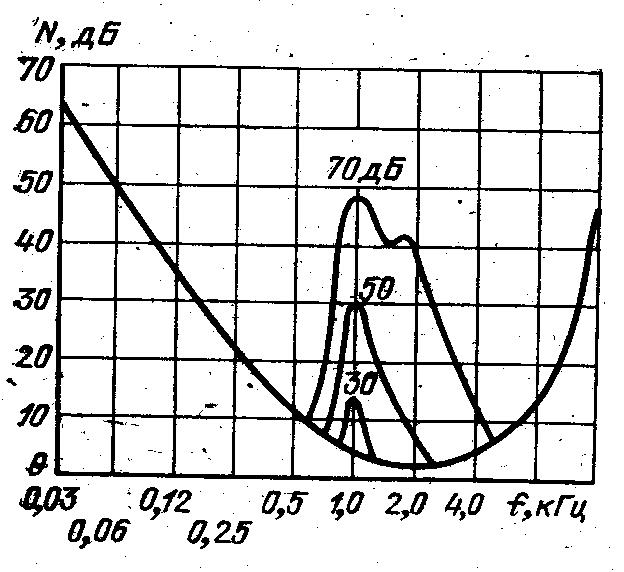

Из большого числа возможных сочетаний маскирующих и маскируемых звуков рассмотрим маскировку чистых тонов чистыми тонами и шумом со сплошным спектром, маскировку речи и остаточную маскировку. На рис 1.12 [7] показано, как изменяются кривые порогов слышимости чистых тонов при их маскировке тоном различного уровня с частотой 1 кГц.

Из рисунка видно, что при малых уровнях мешающего тона порог приподнимается симметрично относительно мешающей частоты. С увеличением уровня мешающего тона подъем порога слышимости становится все более несимметричным. Исследования показали [6], что эти соотношения справедливы для любых маскирующих тонов. Кроме того, маскирующее действие в сторону низких частот относительно частоты мешающего тона проявляется в пределах до одной октавы, а в сторону высоких частот – более чем до трех октав. Иными словами, высокие частоты маскируются сильнее, чем низкие.

Р ис.

1.12. Изменение порога слышимости при

маскировке тоном с частотой 1кГц

ис.

1.12. Изменение порога слышимости при

маскировке тоном с частотой 1кГц

Установлено [6], что как абсолютный порог слышимости, так и порог слышимости при маскировке для множества близких по частоте тонов или шума формируется слухом путем оценки звука в ограниченной полосе частот. Слух сравнивает испытательный и мешающий шумы по интенсивности, приходящейся на эту ограниченную полосу, получившую название частотной группы. Разделение спектра звука на частотные группы представляет собой одно из важнейших свойств слуха. Слух может образовывать частотные группы на любом участке шкалы частот. Если их совместить в один ряд, то в слышимом диапазоне частот от 20 Гц до 16 кГц разместятся 24 частотные группы..