- •Министерство образования и науки украины

- •2. Меры борьбы с метаном в шахтах 25

- •Часть вторая

- •6.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных соедине-

- •7. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных

- •8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим

- •10.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора 127

- •Часть третья вентиляция шахт

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •14.4 . Схемы проветривания шахт 235

- •Тема №1 предмет и задачи курса

- •Краткая история развития рудничной аэрологии как науки

- •Часть первая рудничная атмосфера.

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •При концентрации 0.4 % -смертельное отравление после кратковременного воздействия;

- •1.4.1 Физико-химические свойства метана

- •При недостатке кислорода

- •1.Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •1.4.5. Требования правил безопасности к содержанию метана в горных выработках и трубопроводах

- •2.1. Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2. Подача на участки и в очистные забои необходимого количества воздуха.

- •3. Изолированный отвод метана в исходящую струю или за пределы выемочного участка

- •3 1. Схемы проветривания выемочных участков с изолированным отводом метана из выработанных пространств по неподдерживаемым выработкам (рис.2.4)

- •2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка про изолированном отводе метана за его пределы, выбор средств отвода и меры безопасности

- •2.3 Меры безопасности при эксплуатации газоотсасывающих установок.

- •3. Управление метановыделением средствами дегазации

- •3.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •3.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород.

- •3.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •3.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •3.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •3.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке.

- •3.3.1 Основы теории дегазации спутников.

- •3.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород.

- •4.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •4.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •4.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •4.3. Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •4.3.1 Профилактическое увлажнение угольных пластов, опасных по внезапным выбросам

- •4.3.2 Разработка защитных пластов

- •4.4 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •4.4.1 Гидрорыхление угольного пласта

- •4.4.3 Гидровымывание опережающих полостей

- •Іі раздел Тема №6 5. Основные законы рудничной аэродинамики

- •5.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии.

- •5.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •5.3 Основные законы аэродинамики

- •5.3.1 Закон сохранения массы

- •5.3.2 Закон сохранения энергии

- •5.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •5.3.4 Типы воздушных потоков

- •Тема №75.4 Аэродинамическое сопротивление горных выработок

- •5.4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •5.4.2 Сопротивление трения

- •Определение сопротивления трения

- •Определение лобового сопротивления

- •5.4.4. Местные сопротивления в горных выработках

- •Расчет местных сопротивлений.

- •Единицы аэродинамического сопротивления

- •Тема №8

- •Расчет последовательно-параллельных соединений

- •Последовательное соединение и его свойства.

- •Параллельное соединение и его свойства

- •6.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства.

- •Расчет простого диагонального соединения

- •Воздухораспределение в простом диагональном соединении

- •Способ последовательных приближений

- •Графический метод

- •Пример расчета

- •Пример расчета

- •Решение задачи.

- •Тема №9 8. Работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть.

- •8.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик.

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети.

- •9.1 Общие сведения о естественной тяге.

- •9.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •9.3. Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом.

- •9.4 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •10.1. Задачи и способы регулирования.

- •2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора.

- •10.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты.

- •10.3.1. Регулирование увеличением сопротивления выработок.

- •10.3.2. Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования.

- •10.3.3. Отрицательное регулирование вентиляционными окнами.

- •10.3.4. Регулирование распределения воздуха положительными способами.

- •10.3.5 Регулирование распределения воздуха по крыльям шахтного поля при фланговой схеме проветривания шахты методом настройки вентиляторов.

- •Решение задачи №1

- •Решение задачи №2

- •Решение задачи

- •Решение задачи № 3 Для схемы представленной на рис.10.9, определим настройку вентиляторов, для обеспечения максимально возможной и равной подачи воздуха в оба крыла шахты.

- •Решение задачи №4

- •Тема №12 11. Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация.

- •11.2. Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов.

- •12.1.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •12.1.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •12.1.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола Расчет проветривания тупиковой выработки

- •Расчет проветривания ствола

- •12.1.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Пример расчета проветривания длинной тупиковой выработки рассредоточенной установкой вентиляторов

- •Решение задачи

- •13.1 Схемы проветривания выемочных участков и требования к ним.

- •13.2 Классификация, область применения и выбор схем проветривания выемочных участков

- •Классификация схем проветривания выемочных участков

- •13.3 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •13.3.1 Общие положения

- •13.3.2 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по природной метаноносности пласта

- •13.3.2.1 Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •13.3.2.2 Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •13.3.2.3 Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •13.4 Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка по фактической газообильности

- •13.5.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •13.5.2.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочного участка по другим факторам

- •13.5.2.3 Расход воздуха для выемочного участка с учетом влияния падающего угля при выемке угля комбайнами на крутых пластах

- •Пример расчета проветривания выемочного участка Исходные данные для проведения расчетов.

- •Перечень вопросов, подлежащих разработке:

- •Прогноз метанообильности очистного забоя и выемочного участка

- •Метановыделение из разрабатываемого пласта

- •Расчет метановыделения из сближенных угольных пластов (спутников)

- •Расчет метановыделения из вмещающих пород

- •Расчет депрессии выработок выемочного участка

- •14.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты.

- •14.2 Содержание проекта проветривания шахт.

- •14.3 Способы проветривания шахт

- •Нагнетательное проветривание и область его применения

- •Нагнетательно-всасывающее проветривание

- •14.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •14.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •14.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •15. Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •16. Расчет депресси шахты

- •17. Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •18.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •18.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •18.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •19.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •19.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •19.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •Требования пб к контролю концентрации метана.

- •19.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •19.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

- •19.5.1 Цель проведения газовых съемок

- •19.5 2 Выбор выемочного участка для проведения газовой съемки

- •Выбор мест расположения замерных станций

19.5 2 Выбор выемочного участка для проведения газовой съемки

Выбранный для проведения газовой съемки выемочный участок должен отвечать следующим требованиям:

Очистной забой недолжен, находится в зоне дизъюктивного геологического нарушения;

Расстояние очистного забоя от разрезной печи должно быть таким, чтобы на выемочном участке уже произошла осадка основной кровли;

В призабойном пространстве очистного забоя и в других выработках выемочного участка не должно быть действующих суфляров;

Месячная скорость подвигания очистного забоя в течении трех месяцев до производства газовой съемки не должна разниться более чем на 30 %;

В период проведения газовой съемки не должно происходить изменений режима выемки угля, работы вентиляторных и дегазационных установок, схемы проветривания участков и расхода воздуха поступающего в горные выработки.

Выбор мест расположения замерных станций

Замерные станции в пределах выемочного участка располагаются таким образом, чтобы в результате проведения газовой съемки были определены все составляющие газового баланса выемочного участка. Поэтому замерные станции необходимо располагать в следующих местах:

В начале выработки, по которой воздух поступает на выемочный участок;

На свежей струе воздуха перед поступлением его в очистной забой;

Вблизи очистного забоя, в опережающей его тупиковой выработке;

В призабойном пространстве очистного забоя, вблизи сопряжения егос выработкой, в которую поступает исходящая струя воздуха, в этом пункте производятся поперечные газовые съемки;

Вблизи очистного забоя в выработке с исходящей струей воздуха;

В выработке, по которой поступает подсвежающая вентиляционная струя;

В выработках, по которым движется исходящий из очистного забоя воздух, вблизи выхода его из выемочного участка.

Замерные пункты должны находиться в 15-20 м от разветвлений, слияний вентиляционных струй и от очистных забоев. В каждом конкретном случае места расположения замерных станций зависит от схемы проветривания выемочного участка и цели проведения газовой съемки

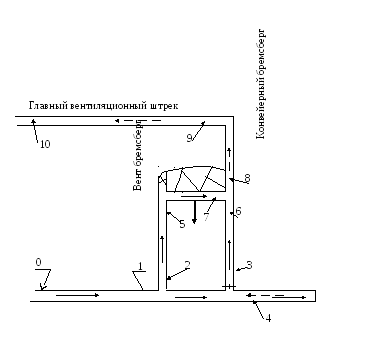

Например, на рис.19.1 показаны места расположения замерных пунктов для прямоточной схемы проветривания выемочного участка с подсвежением исходящей вентиляционной струи и ее выдачей на выработанное пространство. В указанных пунктах измеряется поперечное сечение выработки в свету, скорость движения воздуха, а также отбираются пробы воздуха с последующим его анализом в лаборатории. По результатам измерений определяется абсолютная метанообильность во всех пунктах при каждом измерении, а также ее среднее значение за период проведения съемки

Ii=![]() (19.6)

(19.6)

Iср.=![]() (19.7)

(19.7)

где Ci– концентрация метана приi-том замете, %;

Qi– расход воздуха приi-том замере, м3/мин;

Ni– число замеров.

Главный

откаточный штрек

Для определения среднего значения метановыделения продолжительность наблюдений должна составлять в пунктах 1, 2, 3, 4- 6 - 8 часов, в пунктах 5, 6 -12 - 14 часов в пунктах 8 ,9, 10- 72часа. Интервал между замерами 30 мин.

Для определения доли метановыделения из выработанного пространства в призабойное и доли метановыделения из пласта в пункте 7 на расстоянии 10-15 м от сопряжения лавы с конвейерным бремсбергом (вентиляционным штреком) выполняется поперечная газовая съемка. Место проведения съемки очищается от посторонних предметов (куски породы, лесоматериал и т.п.) и намечается 4-6 точек, в которых измеряется скорость движения воздуха, и отбираются пробы воздуха (рис.15.2).

По результатам измерений в системе координат ciLстроится график изменения концентрации метана в зависимости от расстояния от плоскости забояf(ci). Если график имеет пологопадающий характер в сторону выработанного пространства (кривая 1) выделение метана из выработанного пространства в призабойное не происходит. Если график имеет минимум (кривая 2) выделение метана из выработано

го пространства в призабойное происходит. Для определения доли выделения метана из выработанного в призабойное в системе координат cimiviиLстроится график функцииf(cimivi) (кривая 3). Затем из точки минимума на кривой 2 (точка А) восстанавливается перпендикуляр на кривую 3. Доля выделения метана из выработанного пространства в призабойное определяется как отношение площади фигурыNLEDк площади фигуры ОМNLED

Kв.п=![]() (19.8)

(19.8)

Доля выделения метана из пласта в призабойное пространство определяется как отношение площади фигуры ONDOк площади фигуры ОМNLED

Kпл=![]() (19.9)

(19.9)

Список использованной литературы:

1.К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков «Аэрология горных предприятий» М. «Недра» 1987

2.К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков «Рудничная аэрология» М. «Недра» 1978

3.Г.Л.Пигида, Е.А. Будзило, Н.И.Горбунов «Аэродинамические расчеты по рудничной аэрологии в примерах и задачах», Киев 1992

4.Ф.А. Абрамов, В.А. Бойко «Лабораторный практикум по рудничной вентиляции» М. «Недра» 1966

5.Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. Киев 1994

6.Руководство по дегазации угольных шахт. Киев 2003

7. Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах. Часть 1, М., 1979.