Реализм - Натурализм

В принципе, этим двум течениям в искусстве XIX века присущ один и тот же тип конфликта: неравенство социального положения и отношений людей. Достоевский как-то сказал, что все мы вышли из Гоголевской «Шинели». Мы можем добавить, что русский театр XIX века вышел из «Ревизора». Реализм как течение представляет это отношение неравенства и социальных конфликтов, натурализм особо их подчеркивает.

На всем протяжении XIX века структура классической драматургии была во многом модернизирована, либо от нее пытались отказаться совсем. Включение социальных конфликтов с одной стороны оказалось некоторым сужением рамок, в которых протекает действие реалистической пьесы. Все более и более прогрессирующая дифференциация социальной структуры общества и изменение границ действия основанного на внешней форме проявления конфликта на семейно - бытовом уровне постепенно изменяет саму форму драмы. Так, например, Георг Бюхнер Георг вводит короткие сценки и впервые пытается привести театральную форму в соответствии с этой, все более и более возрастающей дифференциацией, менялся тип конфликта.

Это освоение социальной действительности приносит и новую, интересную технику: так называемую аналитическую драму. Ибсен вносит в технику драмы прием дискуссии. «Главным из всех технических приемов стала дискуссия - отмечает Шоу в «Квинтэссенции ибсенизма» - новая драматургическая техника в пьесах Ибсена»5. «Сегодня наши пьесы… начинаются с дискуссии и кончаются действием, а в других дискуссия от начала и до конца переплетается с действием»6. В этом заключается новаторство не только Ибсена, но и многих, последовавших за ним драматургов. Ассимиляция дискуссией действия привело к желанию включить в число участников драмы зрителей, а случаи из их жизни сделать сценическими ситуациями. Но вместе с тем, попытка освоить действительность и все усложняющуюся дифференциацию общественной жизни, приводит некоторых драматургов к мысли о невозможности полностью исследовать реальность. Тогда же возникает убеждение о существовании некой области лежащей за границами этой реальности. Все это приводит к появлению нового течения в искусстве и нового типа конфликта.

Символизм

Символизм развился из общей оппозиции к философии, которая кроется в натурализме и как реакция против самого натурализма. Он искал интуитивные и спиритуальные формы знания, которые рассматривались его участниками как наивысшие, по сравнению с тем, что предоставляет наука. Если Натурализм проповедовал материалистические ценности общества с позиций критики и реформирования, то Символизм отвергал их вместе. В своем манифесте от 1886, символисты утверждали, что субъективность, духовность и тайные внутренние силы представляют наивысшие формы правды, чем объективные исследование внешнего мира.

В момент возникновения символической драмы человек оказался не лицом к лицу с другим человеком, но с окружающей его действительностью. Эта действительность оказалась, во многом враждебна человеку (см. например «Жизнь Человека» Андреева). Но к этому конфликту добавился и другой - осознание невозможности самому изменить свою судьбу, познать истину, тайны бытия и ответить на «проклятые» вопросы. Все это с особой трагичностью подчеркивает тщетность всех рациональных усилий человека и направляет его взгляд за пределы жизни. Человек хочет все более и более отойти от жизни на расстояние - по выражению Л. Андреева - и попытаться осмыслить ее. Это «Нечто» лежащее за границами нашего мира нельзя осознать, познать, к нему можно лишь прикоснуться, интуитивно «прозреть» на миг и попытаться выразить этот миг в символе.

Инобытие

Человек

Символизм породил новый взгляд на личность художника, для которого творчество, искусство и его собственная жизнь единое целое. Впервые в истории искусств жизнь художника становиться актом искусства, предметом его творчества. До этой эпохи личное и творческое существовали как бы разделенные некой условной гранью в жизни художника. Символизм смешал это в одно целое, возведя на уровень искусства. В технологию драмы символисты внесли некоторые изменения, но в большей части своей они касались вопросов Поэтики - законов организации смысла. Вводятся фантастические персонажи-символы (Слепые, Синяя птица, Некто в сером, балаганчик). Тогда же возникают первые попытки изменить саму форму построения пьесы. Так, например, Андреев в «Жизни Человека» убирает авторство ремарок и вводит пролог.

ХХ век

С начала ХХ века все сложнее говорить о некой цельности в художественном течении искусства. Каждый новый драматург являл собой новое течение в искусстве драмы. Нам бы хотелось отметить трех русских драматургов, во многом повлиявших на дальнейшую историю драматургии, они же выразили основные тенденции нового этапа развития театра ХХ века - это Чехов, Горький и Андреев.

Драма в ХХ веке претерпевает сильное изменение. Изменяется статус героев, как отметил Андреев «трагедия ушла в тишину кабинета». Б. Шоу высказался так - «сегодня естественное - это прежде всего каждодневное». В творчестве самого Андреев, а мы видим явное влияние символизма, но вместе с тем попытку соединить его реализмом. Добиться такого эффекта, чтобы сквозь реальность просвечивался ирреальный ход событий. Горький был в противоположность ярким сторонником реализма, отражения реальности в реальных образах. Можно сказать, что Горький традиционен в русской драматургии, только он дошел до крайности в защите «маленького человека» от «сильных мира сего». Его реалистическую драматургию наполняет гражданский пафос борьба с социальным неравенством, несправедливостью, позже он сам назовет это направление социалистическим реализмом.

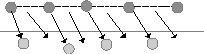

Горький не принес нового типа конфликта, Андреев пытался сделать это, соединяя реальное и неизведанное. Но, несомненно, заслуга в создании нового типа конфликта и новой драматургии принадлежит А.П. Чехову. Именно с него история драмы начинает новый этап своего развития. До Чехова конфликт выражался в реальном столкновении персонажей, который протекал линейно, на глазах у зрителей от мотива к цели, от причины к следствию.

Чехов лишает своих персонажей этой линейности и «целостности» действия, переводя мотивы поступков во «второй план», «подтекст», «внутренний монолог». Действие строиться теперь следующим образом:

|

|

Внешняя жизнь героя (поступки на сцене)

Внутренняя жизнь героя (мотивы) |

Зритель теперь наблюдает на сцене ряд событий, которые внешне не имеют между собой связи, или плохо связываются (на рисунке это изображено пунктиром). Текст персонажей не дает полного объяснения происходящему. Да и то, что описано в литературном тексте пьесы, лишь малая часть той большой жизни, которую создал на сцене театр. Новые герои неоднозначны, непредсказуемы в своем поведении, так как истинные мотивы их поведения лежат за рамками повествования. Кроме того, в драматургии Чехова чувствуется влияние символизма, но стоит отметить его особую природу. Можно образно его определить как быт, доведенный до символа. Мир этих символов реален - звук лопнувшей струны, звук топоров рубящих сад, чайка, пожар и т.д. - но вместе с тем и удивительно поэтичен, загадочен как сама жизнь.