До операции следует изготовить ортопедические приспособления для закрепления нижней челюсти в новом положении на период послеоперационного лечения (гнутые алюминиевые проволочные шины для межчелюстного вытяжения, "шина Ванкевич).

Что же касается самих оперативных вмешательств, то применение того или иного метода операции определяется характером патологических изменений челюстно-лицевой области, вызванных микроге-нией. В связи с этим операции при разнообразных формах поражения нижней челюсти и соседних отделов лица будут весьма различными. Исходя из указанных обстоятельств, оперативные вмешательства для устранения микрогении целесообразно излагать в соответствии с характером патологических изменений нижней челюсти и соседних отделов лица.

tj Г Л А В A III

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИКРОГЕНИИ, !' НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ НАРУШЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ РТА

N На необходимость хирургического лечения приобретенной микрогении при подвижном суставе указал Lorenz (1900). Он полагал, что для исправления формы лица и прикуса надлежит удлинить недоразвитую нижнюю челюсть по типу сухожильной пластики. Эту идею удачно осуществил Eiselsberg, применивший 8/ХН 1900 г. и 30/IV 1901 г. ступенеобразную остеотомию тела нижней челюсти у двух девушек 16 и 18 лет для лечения односторонней микрогении после остеомиелита. Позднее Eiselsberg оперировал юношу с двусторонней микрогенией. Этому юноше удлинение тела челюсти он произвел с двух сторон. Об этих операциях сделал публикацию в 1906 г. Auffenberg.

Esau в 1910 г. сообщил о другом способе хирургического лечения микрогении — контурной пластике подбородка подсадкой кусков реберного хряща.

В последующие годы появились сообщения о различных методиках хирургического лечения микрогении, подробное их описание в рамках настоящей работы из-за недостатка места невозможно. Целесооб-

30

разнее известные методики объединить в две большие группы, положив в их основу особенности анатомической картины микрогении.

В первую группу входят операции, применяемые при недоразвитии челюсти и нарушении прикуса зубов. Они направлены на изменение формы и положения нижней челюсти относительно черепа и средней линии лица.

Во вторую группу включены операции, применяемые при недоразвитии нижней челюсти без нарушения прикуса зубов. Они направлены на изменение формы подбородка и нижнего отдела лица без исправления положения нижней челюсти. Остановимся на них более подробно.

Хирургические вмешательства для исправления формы и положения нижней челюсти при лечении микрогении

Исправления формы и положения нижней челюсти при микрогении можно достигнуть с помощью следующих операций;

а) удлинения тела и ветви нижней челюсти пла стической остеотомией;

б) удлинения тела и ветви нижней челюсти пла стической остеотомией в сочетании со свободной пе ресадкой кости;

в) удлинения ветви нижней челюсти свободной пе ресадкой кости с созданием нового сустава;

г) перемещения нижней челюсти вперед.

Уже из простого перечисления указанных оперативных вмешательств можно отметить большое их разнообразие. Чтобы достаточно четко определить их достоинства и недостатки, естественно, нужно дать анализ каждому из них.

Удлинение тела и ветви нижней челюсти пластической остеотомией

Для удлинения тела челюсти описаны следующие виды остеотомии: ступенеобразная (Eiselsberg, 1906; Pehr-Gadd, Dingman, 1948; Converse, Shapiro, 1952; А. Ф. Иванов, 1962); косая (Kazanjian, 1926),

31

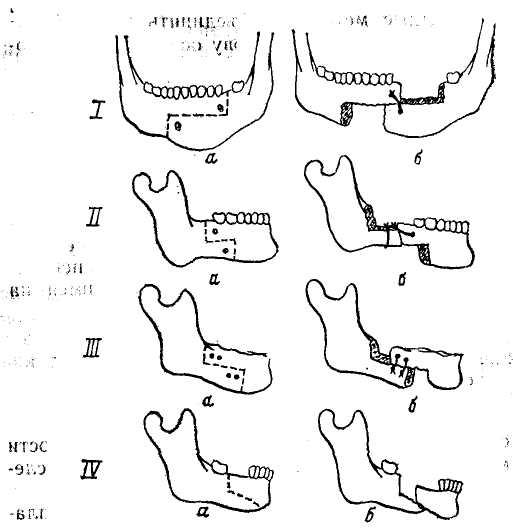

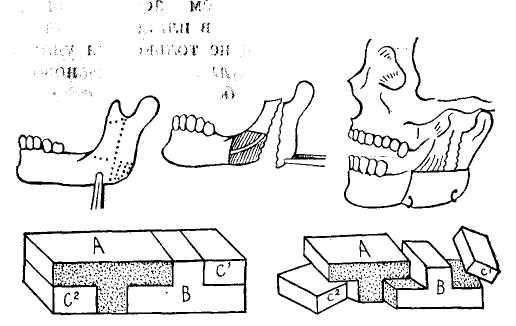

Рис. 7. Схемы пластических остеотомии на протяжении тела нижней челюсти.

/, II, а, б — ступенеобразная остеотомия no Eiseisberg;

Рис. 7. Продолжение.

а, б —ступенеобразная остеотомия по Pehr Gadd;

V. а, б —косая остеотомия; VI, а, б —ступенеобраз ная остеотомия по Никольскому; VII, а, б —дугообразная остеотомия по Сгауег; VIII, а —скользящая остеотомия

по Kazanjian.

дугообразная в области угла (Grayer, 1913) — рис. 7, вертикальная (Bruhn-Llndemann, 1921), V-образная (Rosenthal, 1930); ± -образная (Trauner).

Dingman, Converse и Shapiro производили ступенеобразную остеотомию тела челюсти с сохранением целости сосудисто-нервного пучка, при этом Dingman делал операцию в два этапа, a Converse и Shapiro — в один этап, с доступом со стороны полости рта. По утверждению этих авторов, сдвиг нижней челюсти вперед возможен в пределах 1—1'/2 см без нарушения целости сосудисто-нервного пучка.

Пластические остеотомии тела челюсти, как правило, производят в условиях сообщения костной раны с полостью рта. Поэтому в прошлом, когда отсут-

32

ствовали методы надежного закрепления отрезков челюсти и контакт их раневых поверхностей был недостаточным, эти оперативные вмешательства часто оканчивались неудачами: в ране развивалось воспаление, между отрезками челюсти образовывался ложный сустав. В настоящее время пластическую остеотомию ветви челюсти можно произвести асептично и обеспечить достаточно прочную фиксацию и соприкосновение отрезков челюсти на значительном протяжен нии, что, несомненно, исключит возникновение указанных осложнений и улучшит результаты лечения. Следует отметить, что первоначально при лечении микрогении нашла применение горизонтальная остеотомия ветви, выше мандибулярного отверстия

33

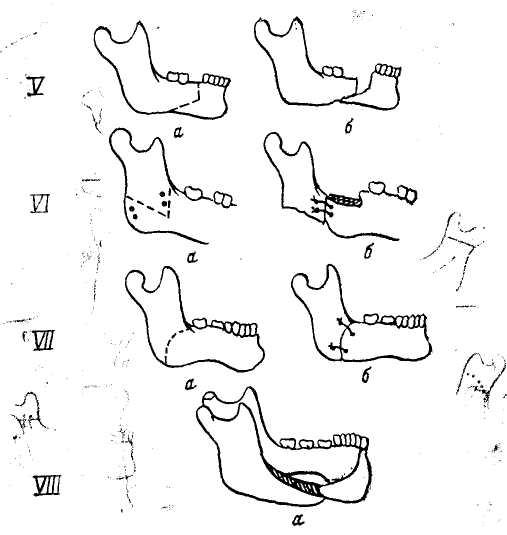

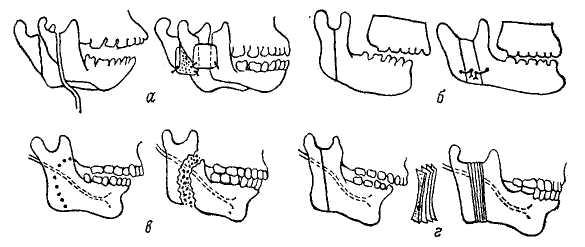

Рис. 8. Схемы пластических остеотомии на протяжении ветви

нижний челюсти.

а—горизонтальная остеотомия по Blair; б — горизонтальная остеотомия по А. А. Лимбергу; в — горизонтальная остеотомия по Lindemann; г—косая остеотомия по А. А. Лимбергу; а —косая остеотомия по Perthes; е — дугообразная остеотомия по Wassmund; ж — косая остеотомия по Perthes — SchI6ssmann; э — ступенеобразная остеотомия по А. И. Евдокимову; « — остеотомия по Smith.

(Babcock, 1909; Blair, 1920; Lindemann, 1922), и лишь позднее была применена косая (А. А. Лимберг, 1924; Perthes, 1924; Perthes-Schlossmann, Schuchardt, 1958; Dal Pont, 1961) остеотомия — рис. 8, 9.

Вертикальную остеотомию ветви применяли А. А. Лимберг (1934), Hofer (1936); дугообразную — Wassmund (1935); ступенеобразную — Obwegeser

34

Рис. 9. Схемы пластических остеотомии на протяжении ветви нижней челюсти.

I, а, б, в, г—сагиттальная остеотомия по Obwegeser; //, а, б, в —сагиттальная ретромолярная остеотомия ветви по Dal Pont; ///, а, б, в —косая ретромолярная остеотомия ветви по Dal Pont; III, г, а —две возможности выполнения ретромолярной остеотомии: г —при сагиттальной остеотомии собственно жевательная мышца остается на заднем отрезке ветви, медиальная крыловидная мышца остается на перемещаемом отрезке ветви; б —при косой остеотомии обе мышцы остаются на заднем отрезке

ветви.

(1957), А. И. Евдокимов и Г. А. Васильев (1959), сагиттальную — Dal Pont (1961) —см. рис. 8, 9.

Smith и Robinson (1963) делали L-образную остеотомию основания суставного отростка (см. рис. 8).

Перечисленные виды остеотомии ветви целесообразны при лечении микрогении, когда укорочение

о* 35

ветви сравнительно невелико. При выраженном уко-1 рочении челюсти необходимо применение костной пла-| стики.

Удлинение тела и ветви нижней челюсти .. пластической остеотомией в сочетании _ со свободной пересадкой кости

Исторически более ранним является удлинение тела челюсти пересадкой кости в два этапа, в свеже-рубцовое асептическое ложе (Lexer, 1919; Bruhn, Lin-demann, 1921) или в условиях сообщения с полостью рта после предварительной подготовки кости (А. А. Лимберг, 1927; Ginestet, 1956; рис. 10). При целенаправленном применении антибиотиков может быть успешно осуществлена одноэтапная костная пластика при сообщении раны с полостью рта (Marino, Graviotto, 1947; Н. И. Бутикова, 1951, 1954; А. Т. Титова, 1953, 1957).

Необходимо подчеркнуть, что удлинение ветви челюсти пластической остеотомией в сочетании с немедленной или последующей пересадкой кости широкое распространение получило в 60-е годы нашего столетия, хотя отдельные авторы применяли такую методику и ранее. Так, Wassmund еще в 1935 г. пересаживал кость одноэтапно и в два этапа в изъян ветви после горизонтальной ее остеотомии. Современные авторы такую операцию производят в один этап. При этом Converse (1963) и Osborne (1964), чтобы исклю-. чить повреждение сосудисто-нервного пучка, горизонтальное рассечение ветви делали выше иижнечелюст-■ ного отверстия. При вертикальной остеотомии ветви большинство авторов (Robinson, 1957; Caldwell, Ama-ral, 1960; Christensen, 1962; Converse, 1963) также применяют немедленную пересадку кости. Подобную операцию осуществляют и при дугообразной остеотомии (Schuchardt, 1958 — рис. 11, 12). При этом обычным является наружный доступ к ветви, со стороны угла челюсти, лишь Schuchard применяет внутриро-товой доступ. Перечисленные выше остеотомии дают возможность сохранить целость сосудисто-нервного пучка на переднем большем отрезке челюсти.

36

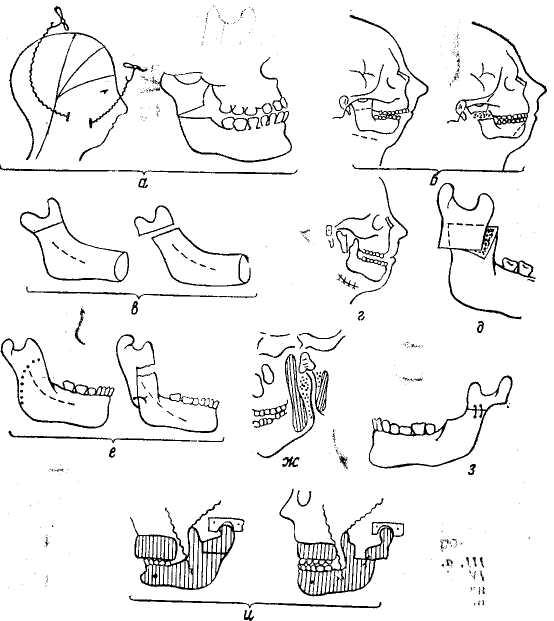

рис. 10. Двухэтапная костная пластика тела нижней челюсти: а —по А. А. Лимбергу; б —по Ginestet.

Рис. 11. Вертикальная остеотомия ветви в сочетании со свободной пересадкой кости по Caldwell.

Рис. 12. Удлинение челюсти пластической остеотомией в сочетании со свободной пересадкой кости, е-по Robinson; б —по Christensen; в-по Schuchardt; г —по Converse.

37

а

Удлинение ветви нижней челюсти

свободной пересадкой кости с созданием

нового сустава

Для удлинения ветви нижней челюсти при помощи свободной пересадки кости с созданием нового сустава применяются два метода: 1) восстановление ветви челюсти костной аутопластикой с образованиел! нового сустава у чешуи височной кости (А. Т. Титова 1962) и 2) восстановление ветви челюсти «подвесной» артропластикой (В. С. йовчев, 1963).

Как уже указывалось, эти операции имеют крайне важное значение для устранения микрогении, обусловленной отсутствием суставного отростка или всего заднего отдела ветви нижней челюсти в результате перенесенного остеомиелита. Поэтому их следует опи-сать более подробно.

Восстановление ветви челюсти свободной пересад кой кости с созданием нового сустава у чешуи височ^ ной кости по А. Т. Титовой. Через разрез под углом нижней челюсти поднакостнично отделяют рубцы и мышцы от сохранившегося участка ветви до основания 'венечного отростка, здесь его горизонтально пересекают. После этого становится возможным низведение ветви и перемещение нижней челюсти вперед и в здоровую сторону до придания подбородку правильного положения. В мягких тканях бокового отдела щеки при этом образуется карман со слепым

38

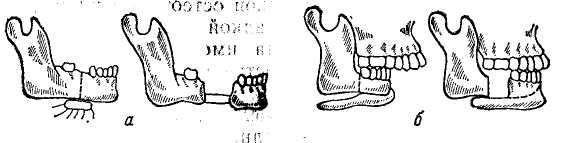

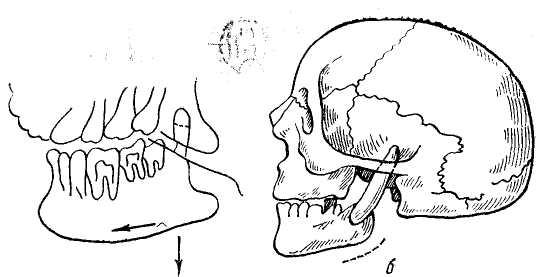

Рис. 13. Восстанетление ветви челюсти с созданием нового сустава у чешуи височной кости по А. Т. Титовой.

а — схема с рентгенограммы нижней челюсти при изъяне заднего отдела ветви; стрелками указано направление перемещения челюсти после остеотомии основания венечного отростка; б—укладка костнохрящевого саженца.

концом в области расположения венечного отростка. Расслаивают тупым путем мягкие ткани височной ямки на участке между скуловым отростком и чешуей височной кости, чтобы создать ложе для пересадки кости. Из ребра, в половину его толщины, иссекают отрезок кости необходимых размеров с хрящом на конце. Костно-хрящевой саженец укладывают хрящевым концом в височную ямку с упором в кость — чешую височной кости или основание черепа. Противоположный конец саженца, как обычно, помещают внакладку на лишенную компактного слоя площадку на наружной поверхности нижнего отдела ветви или в области угла челюсти (рис. 13). Мягкие ткани над саженцем тщательно зашивают. Новое положение челюсти сохраняют применением внеротового вытяжения за накостный зажим, наложенный кпереди от ее угла. Через 10—12 дней вытяжение снимают, а челюсть закрепляют шиной Ванкезич.

Восстановление ветви челюсти «подвесной» артропластикой по В. С. йовчеву. Аналогичным путем от сохранившегося участка ветви отделяют рубцы и мышцы, затем горизонтально пересекают основание венечного отростка и устанавливают подбородок в правильное положение. Отрезок ребра иссекают во всю его толщу, укладывают внакладку на культю

Рис. 14. «Подвесная» артропластика по В. С. йовчеву.

/ — схема остеотомии основания венечного отростка; // —«подвесная» артропластика в законченном виде; о — височная мышца, б — венечный отросток, в — костный саженец, г —хрящ.

венечного отростка и угол челюсти и подшивают к ним швами из полиамидной нити. Для улучшения очертаний заднего края ветви применяют пересадку куска аллогенного хряща, который скрепляют с ветвью челюсти нитями ранее наложенных швов (рис. 14).

При проведении костнопластических операций на ветви нижней челюсти необходимо учитывать особенности односторонней микрогении. Известно, что щека на стороне укорочения нижней челюсти более выпуклая, чем противоположная, здоровая, так как здесь мягкие ткани распределяются на более ограниченной костной основе, чем на здоровой стороне. В связи с этим удлинение ветви челюсти должно сопровождаться обязательным удлинением мягких тканей бокового отдела щеки. Для этого необходимо рассекать подкожную жировую клетчатку и фасцию лица в поперечном к средней линии лица направлении и перемещать подкожную жировую клетчатку в область угла и нижнего края челюсти.

Перемещение нижней челюсти вперед

Babcock (1937) при лечении врожденной микрогении применил перемещение нижней челюсти вперед. Свободное пространство позади сдвинутых вперед суставных головок он заполнил кусками реберного

40

хряша. Исход лечения в отдаленные сроки автором не указан. Trauner (1954) улучшил метод. Он также подсаживает куски хряща позади сдвинутых вперед суставных головок нижней челюсти, но оперирует без вскрытия височно-нижнечелюстного сустава. Куски хряща проволочными швами подшивает к скуловой дуге, а на период приживления хряща закрепляет нижнюю челюсть в новом положении шарнирной шиной. По такой методике Trauner успешно оперировал 23 больных.